≪(P)グレン・グールド≫ 人生・音楽・湖畔のコテージ

1932.09.25~1982.10.04

|

| カナダ人ピアニスト:グレン・グールド |

|

| 稀代の天才ピアニスト、グレン・グールド! |

|

| グールド家の墓(正面) GLENN.H.GOULD OCTOBER.4.1982 |

|

| グレン・グールドの墓 ≪ゴールトベルク変奏曲≫のアリアの旋律が刻まれている |

稀代の天才ピアニスト、グレン・グールド!

彼がピアノに向かうとあらゆるクラシックの古典が新曲になった。

|

| 天国で散歩するグレン・グールド(右)とベートーヴェン(左) |

グレン・グールドは、彼の残した音楽とともに永遠に生きている!

●彼の略歴とレコードアルバム

|

| グールドの両親 母親は声楽の教師でピアノも弾き、 父親は声楽同様ヴァイオリンの 演奏ができた。 |

|

| 1歳のグレン・グールド |

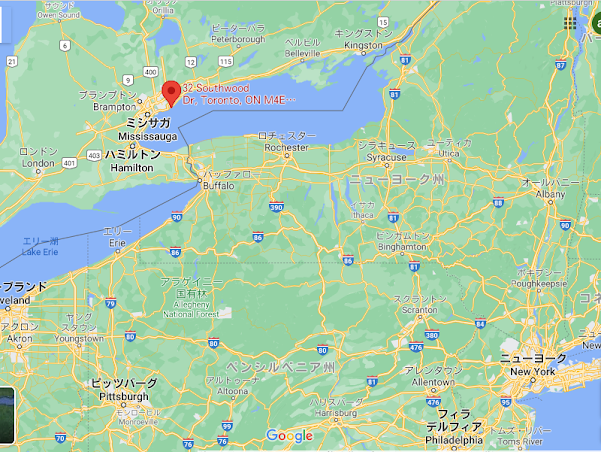

1932年9月25日に、グールドはカナダ・トロントで生まれた。

●10歳までの履歴

|

| 3か月のグレン・グールドと母方の祖母 初めてピアノを演奏。 |

旧姓名は、グレン・ゴールド(Glenn Gold)。プロテスタントの家系だが、ゴールドという苗字がユダヤ人に多く、当時高まっていた反ユダヤ主義に巻き込まれることを恐れて、グレンの生後まもなく一家はグールドと改姓した。母はノルウェーの作曲家グリーグの親類である。

父は毛皮商。声楽家の母は、ノルウェーの作曲家グリーグの親類である。

|

| ≪ペールギュント≫ ホルベルク組曲 ピアノ協奏曲 など |

|

| 彼が愛したコテージ前の庭と愛犬 |

1932年(3歳)、母親からピアノの手ほどきを3歳から受けたのち、1940年にわずか7歳にしてトロント王立音楽院に合格した。

|

このトロント王立音楽院で、レオ・スミスより音楽理論を、フレデリック・シルヴェスターよりオルガンを、アルベルト・ゲレロよりピアノを学び、1944年12歳で地元トロントでのピアノ演奏でのコンペティションで優勝する。

※作曲家・ピアニスト:アルベルト・ゲレーロは、寡黙さと集中力とで知られていた。ゲレーロの謙抑がもとで、20世紀後半になって、最も傑出したカナダ人音楽家を輩出することになったのである。確固とした演奏技巧や美学は、10年間ゲレーロに師事したグールドにも影響を与えた(それでもなおグールドは、自分は独学だと言い張るようになったのだが)。ゲレーロは鋭い見識の持ち主で、絵画や詩、(オーギュスト・コントやフッサール、サルトルらの)哲学を巧みに論じた。作曲家のレーモンド・マリー・シェーファーは、ゲレーロについて「音楽以外の観念についても学生に見通しを与えることが出来る数少ない音楽家の一人であった」と述懐している。シェーファーは、この恩人の訃報に追悼文を寄せている。

|

| ピアノをアルベルト・ゲレロに習うグレン少年。 基本通りの姿勢だ。姿勢が良い。 |

1938年(7歳)、グールドが7歳の頃聴いた、ポーランド出身の巨匠ヨーゼフ・ホフマン(1876~1957)のピアノ演奏会は、グールドに鮮烈な印象を与える。グールドはホフマンのピアニストの凄さを見ている。オーケストラにも似た、信じがたいピアノの響きに圧倒された。 ※ヨーゼフ・ホフマンの経歴: ホフマンはわずか10歳にして、ヨーロッパ各地とスカンジナヴィア諸国を歴訪して長期間の演奏旅行を行い、神童の名をほしいままにする。1887年年末から1888年年頭におけるアメリカ楽旅が、演奏活動の頂点となり、初期の報道機関をその名で大いに賑わせた。その後、演奏旅行から退き、アントン・ルビンシテインの個人指導を受ける(ルビンシテインに個人指導を受けることができたのは、ホフマンが唯一人である)。 ホフマンは後半生をアメリカ合衆国にすごし、カーティス音楽学校で教鞭を執りながら、1938年まで同校校長を務める。 ●少年グールドが愛犬ニッキーと連弾する。 夏は、エアコンはなく窓を開けて練習していた。 | ||

|

|

| ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第8番 作品13「悲愴」~第2楽章≪悲愴≫ :(P)Young Glenn Gould |

この演奏スタイルが今後長く、ある問題を引き起こす・・・

(P)ファジル・サイも左手が指揮をするようなしぐさをしている。

●11歳、オルガン奏者としてラジオデビュー

1943年(11歳)に、オルガン奏者としてデビュー。(バッハやベートーヴェンと似ている)同年にカナダ放送協会によりグールドのピアノ演奏が初のオンエア。

|

| いつも清潔で礼儀正しい少年だった。 13歳で地元のトロント交響楽団と共演し、正式なコンサートデビューを果たした。 |

1945年(13歳)、5月トロント交響楽団と共演しピアニストとしてベートーヴェン『ピアノ協奏曲第4番(第一楽章)』を演奏して正式コンサート・デビューする。

1946年(14歳)、秋にトロント王立音楽院を創立以来最年少となる14歳で卒業、しかも成績は最優秀だった。翌年、初リサイタルを行って国内での高い評価を得た。

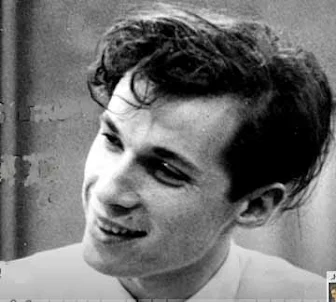

●最初の運命の年

1955年1月2日(23歳)、首都ワシントンで公演してアメリカでの初演奏を行い、ワシントン・ポスト紙に「いかなる時代にも彼のようなピアニストを知らない」と高い評価が掲載された。

|

| トロント王立音楽院に7歳で入学する。 ピアノ教授アルベルト・ゲレロ氏と出会う。 創立以来最年少の14歳で卒業する。 |

|

| 入学した公立学校 |

|

| 当時のトロント市内。 写真は昭和30年頃なので、トロントは 電車が走る都会だ。 |

|

| メルボルンの大学に在籍。 |

| ||

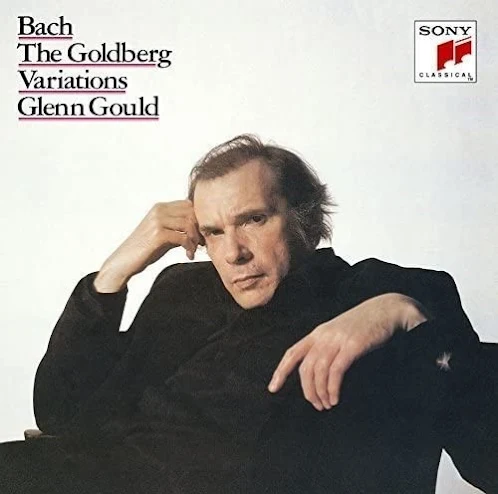

| 1955年版バッハ『ゴールトベルク変奏曲』(有名なレコード・ジャケット) | 計38分23秒 |

1956年(24歳)、『ゴールトベルク変奏曲』が発売されると、従来のバッハ作品のイメージを覆す、弾けるように躍動感あふれる演奏がセンセーションを巻き起こす。 世界的に注目を集め、同年のクラシック・レコードの売上ベストワンを記録し、彼は時代の寵児となった。

1956年(24歳)、ベートーヴェン最後のピアノ・ソナタ『第32番』を収録。

ベートーヴェン『後期三大ピアノ・ソナタ』第30番〜32番は、グールドがゴルトベルク変奏曲の次に録音することを切望、選んだ作品であり、すべてモノーラル録音である。特にピアノ・ソナタ第30番は、グールドが演奏会で最も多く演奏したベートーヴェンのピアノ・ソナタであり、若き日のグールドはその第1楽章を美しいコラールのようであると賞賛した。

グールドの≪ベートーヴェンのソナタ全集≫は完成されていないが、書簡などから、当初グールドは完成させるつもりであったことが明らかになっている。ピアノソナタに関して上記以外にも、放送用音源やライブ録音などが若干残されている。

♪残さなかった曲は第4番・第11番・第19番~第29番(第23番≪熱情≫は残している)

|

| ベートーヴェンの後期ソナタがバッハの音楽のように聴こえる (不思議な感覚を覚えた。現代的、カッコいい。心地よい演奏。) |

●1957年(25歳)、グールドは初のヨーロッパとソ連(旧ロシア)演奏旅行に出発。

グールドは1957年には、第2次世界大戦以降アメリカ大陸からのピアニストとして始めてソヴィエト連邦で演奏したピアニストとなり、世界で最も人気のあるツアー・アーティストの1人でしたが、1964年以降は一切公式の演奏会から姿を消しました。

第二次世界大戦以降、ソ連へ初めて演奏旅行に赴いた北米の音楽家となったグールドは、口コミで瞬く間に演奏会場が満員になり、「バッハの再来」と賞賛を浴びた。その演奏により、当時鉄のカーテンの向こう側と言われていたソ連と東欧諸国でもセンセーションを起こした。グールドは、演奏方法・解釈、新たな作曲家の認知など、その後のロシア音楽界に多大な影響を及ぼした。その衝撃・影響力・演奏の素晴らしさは、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(チェリスト)ら当時の最高峰の音楽家達によっても証言されている。

その後、ヨーロッパでは、ヘルベルト・フォン・カラヤン、レオポルド・ストコフスキーらとも共演。1959年には、世界で最も権威あるクラッシックの音楽祭、『ザルツブルク音楽祭』(オーストリア)にも出演した。

|

| Bach:ゴールドベルク変奏曲 BWV988:(P)グレン・グールド :1959年ザルツブルク音楽祭LIVE録音:計37分07秒 演奏も音質も良く、ライブの緊張感が出ている。 演奏時間はほぼ同じなのに1955年のデビュー盤よりずっと良い。 |

北米と異なり伝統的で保守的な風潮のあるこれらのヨーロッパの国々でも大絶賛を受けたグールドは、この『ザルツブルク音楽祭』(オーストリア)から、世界的なピアニストとしての地位を確立した。レコードアルバム・デビューからわずか2年後であった。

|

| 左からニューヨークフィルハーモニーの指揮者レナード・バーンスタイン、 グレン・グールド、ロシアからアメリカに亡命した作曲家イーゴリ・ストラヴィンスキー。 (代表作:春の祭典、火の鳥など)彼の音楽はロックやポップス系の自由な音楽につながる。 |

1957年(25歳)、初のヨーロッパとソ連(旧ロシア)演奏旅行中、ドイツではカラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニーとベートーヴェン『ピアノ協奏曲第3番』を共演する。

|

| ベートーヴェン『ピアノ協奏曲第3番』ライブ録音盤:音が悪い |

1957年(25歳)、バーンスタイン指揮コロンビア交響楽団とベートーヴェン『ピアノ協奏曲第2番』共演。ベートーヴェン・5つのピアノ協奏曲の中で、残念ながら唯一モノラル録音で、音質が悪い。またパルティータも録音する。

※録音データではパルティータの5番、6番のみモノーラルとなっていますが、正確にはそれぞれ最初の曲とジーグだけはステレオです。当時のCBSが実験的にステレオ収録したものだとか。知らずに聴くと音場が急に変わる(当たり前ですが)のでびっくりします。

パルティータ第5番ト長調 BWV 829 (1957年7月・8月) モノーラル録音

パルティータ第6番ホ短調 BWV 830 (1957年7月・8月) モノーラル録音

|

| バーンスタイン指揮コロンビア交響楽団とベートーヴェン『ピアノ協奏曲第2番』共演。 |

|

| バッハ:パルティータ集(第5~6番以外はステレオ録音) グールドとタチアナ・ニコラーエワの演奏が最高だ! |

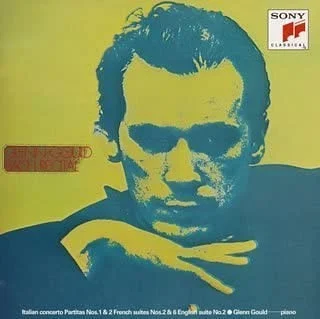

1959年(27歳)、ザルツブルク音楽祭に出演。カナダ出身のピアニストが、保守的なドイツ、オーストリアの楽壇で喝采を浴びたことは画期的だった。同年、バッハ『イタリア協奏曲』を収録。

|

| バッハ:『イタリア協奏曲』 モノラル盤で音的に厳しい、 カサドッシュが素晴らしい。 |

1960年(28歳)、 1960年、スタインウェイ社の技術者により肩に傷害を受けたとして、同社を告訴する。その後、スタインウェイ社は賠償金を支払った(どんな事件だったかはわからず)。

衝撃的な美しい演奏の名盤として知られるブラームス『間奏曲集』を収録。同年、作曲に挑戦し『弦楽四重奏曲Op.1』を書く(2年かかって完成させる)。

|

| ブラームス『間奏曲集』 (このCDからブラームスのピアノ・ソナタが有名になった。演奏は衝撃的な美しさだ。) |

1961年(29歳)、バーンスタイン指揮ニューヨーク・フィルとベートーヴェン『ピアノ協奏曲第4番』共演し、スタジオ録音する。

|

| ベートーヴェン『ピアノ協奏曲第4番』 第5番が皇帝なら第4番は女王と呼ばれる。 どちらも名曲・名演奏。 |

1962年(30歳)、カーネギーホールでのライブ演奏会でブラームス『ピアノ協奏曲第1番』をバーンスタインと共演し、自分のテンポを貫く。

1962年、4月6日カーネギーホールでの定期演奏会において演奏予定のブラームスの協奏曲第1番のテンポについて、レナード・バーンスタインと論争になり、「who is the boss? soloist or conductor.」といった記事が新聞に掲載される。

|

| ブラームス:ピアノ協奏曲第1番【ライブ録音盤】 指揮者の指示に従わないグールドにバーンスタインは閉口する。 |

|

| 1962年4月6日にブラームス・ピアノ協奏曲第1番で組んだ時の 「ライヴ弁明事件」のCDジャケット写真。 |

デビュー以来、グールドは活動の基盤をバッハにおいていた。その傾倒ぶりは、彼のバッハ作品の録音の多さはもとより、彼の著述からもうかがい知ることができる。グールドの興味の対象はバッハのフーガなどのポリフォニー音楽であった。バッハは当時でももはや時代の主流ではなくなりつつあったポリフォニーを死ぬ直前まで追究しつづけたが、そうした時代から隔絶されたバッハの芸術至上主義的な姿勢に共感し、自らを投影した。

グールドのデビュー当時、バッハの作品は禁欲的な音楽であると考えられていた。ヴィルトゥオーソ的な派手なパフォーマンスは求められず、エトヴィン・フィッシャーに代表される、精神性の高さを重視したピアノ演奏が支持されていた。また、19世紀末から始まったチェンバロ復興運動の流れから、その鍵盤曲はチェンバロによって演奏するのが正統であるとの考えが広まりつつあった。こういった事情により、ピアノに華やかさを求める演奏者・聴衆はバッハを避ける傾向にあったが、グールドは、1955年のデビュー作「ゴールトベルク変奏曲」の録音において、旧来のバッハ演奏とは異なる軽やかで躍動感あふれる演奏を、ピアノの豊かな音色と個性的な奏法により実現した。発表当時の評価は大きく分かれたが、その後、ピアニストに限らず多くの音楽家に与えたインパクトは甚大であった。

その後も、様々なバッハの鍵盤作品について大胆な再解釈を行い、バッハ演奏について多くの業績と録音を残した。こうして、グールドは、バッハ弾きの大家としての名声を不動のものとしていった。

●古典派の軽重

バッハの演奏解釈が最初驚きをもって迎えられつつも、高い評価とともに後の演奏家に絶大な影響を及ぼすようになったのに対して、現在においても評価が分かれているのが、グールドの古典派作品の演奏である。

モーツァルトについて、「(夭折したのではなくて、むしろ)死ぬのが遅すぎたのだ」とまで述べたグールドは、苦痛な作業と言いながらもソナタ全曲録音を行っている。その極端に速い、または、遅いテンポ設定や分散和音の多用、逆アルペジオなどの独創的解釈は、毀誉褒貶(きよほうへん)に晒されることとなり、クラウスは、「あれだけの才能を持っているのだから普通に弾けばよいのに」ともらしたと伝えられている。

ベートーヴェンについて、その楽曲ごとに賛否両論を唱えたグールドは、若年より、多くの録音を残している。ベートーヴェンについても、グールドの極端なテンポ設定などの異端な解釈が賛否を呼んでいる。

ハイドンについては、長きに渡って演奏や録音の頻度が少なかったグールドであったが、その最晩年になって、「ロココ時代への偏見の例外」としてハイドンへの興味を示し、後期の6つのソナタを当時の新技術であったデジタル録音にふさわしい題材に選んで録音している。

|

| ハイドン:後期6大ピアノ・ソナタ集 |

●ロマン派への好悪

多くのピアニストが敬愛するショパンやリストに対して否定的であり、録音も少ない。 しかし、グールド自身は、ロマン派の作曲家ごとにはっきりと好悪をつけ、自身が好む作曲家の作品を積極的に録音している。さらに、「どうしようもなく自分はロマン派だ」とまで言い切っている。

いわゆる前期ロマン派に関しては極端に否定的な見解を何度となく述べている。前期ロマン派の作曲家については正規録音としてはジュリアード弦楽四重奏団とのシューマンのピアノ四重奏曲op.47のみである。

それに対して新ドイツ楽派、後期ロマン派の作曲家については、グールドはリストを別にすればおおむね好意的な評価をしており、ブラームスの録音がある程度残されている他、特にワーグナー、リヒャルト・シュトラウス、シベリウスはグールドのお気に入りの作曲家であった。ただこの一群は主要といえるピアノ作品をほとんど残していないこともあり、グールドはワーグナーで行ったように自身でピアノ用に編曲して録音を残したり、そうでなければややマイナーといえる部類のピアノ曲を残すことになった。

●新ウィーン楽派への評価

20世紀の音楽も積極的に取り上げたグールドであったが、特にヒンデミットやシェーンベルクに対する評価は極めて高く、演奏頻度、著作などでの言及も多い。

|

| ヒンデミット:ピアノ・ソナタ第3番変ロ長調:(P)グレン・グールド |

●1964年(32歳)のときに人気の絶頂で突然コンサート活動の中止を宣言≪グールドがコンサートからドロップアウト宣言する≫

かねてより、演奏の一回性へ疑問を呈し、演奏者と聴衆の平等な関係に志向して、演奏会からの引退を宣言していたグールドは、1964年3月28日のシカゴ・リサイタルを最後にコンサート活動からは一切手を引いた。(1964年4月10日のロサンゼルス公演が最後ともいわれる。)

グールドのコンサート引退表明は、衝撃となって世界を駆け巡った。

理由1: グールドは「客の咳払いやくしゃみ、ヒソヒソ声が気になって演奏に集中できない」という。

理由2:グールドいわく「聴衆の中には、ピアニストがいつ失敗するだろうかと手ぐすね引いて待っている連中がいる。彼らはローマ時代に闘技場に集まった群集や、サーカスの綱渡り芸人が足を踏み外すのを心待ちにする観衆と同じだ。その結果、演奏家は失敗を恐れるあまり、いつもコンサート用の十八番のレパートリーばかりを演奏することになる。」

ライブ・パフォーマンスはショウ的で、見世物的な要素が隠せないし、間違いをやり直すこともできない。自分を演奏するマシーンにも似せて駆り立てなくてはならない、暗黙の圧迫感が負担となって、ライブに魅力を感じなくなった。

またグールドいわく「レコーディングによってコンサートの地獄のストレスから演奏家は解放される。演奏会の為に同じ曲ばかり練習するのではなく、新しい楽曲にどんどん挑戦してゆけるし、失敗を恐れずにありとあらゆる解釈を試せる」。

理由3:レコーディングの技術の進化もあった。グールドは彼にとって何よりも自然で、落ち着き、また集中できる場所(スタジオや自宅)での演奏活動に専念していく。

このようにグールドは、人々が集う演奏会を全く否定した史上最初の演奏家となった。それに代わってマイクロフォンを唯一の接点として聴き手に自分の演奏を送り届けるという新しい生き方、居心地の良さを選択し、「新しい20世紀の演奏家としての生き方」を編み出した。

|

| トロント郊外にあるコテージ(湖畔の側にある) ここが本拠地つまり生家。 |

|

| 湖岸の岩の上 |

|

| ボート遊び |

|

| 愛犬とオンタリオ湖畔を歩くグールド |

以後、グールドはレコードスタジオ、ラジオ、テレビなど観客のいない場所で録音専門のピアニストとなっていく。

●1964年(32歳)、トロント大学法学部より名誉博士号を授与。

|

| 右から2人目がグレン・グールド |

1964年(32歳)、バッハ「インヴェンションとシンフォニア」 BWV 772-801(1964年3月18日、19日)を録音する。

|

| バッハ「インヴェンションとシンフォニア」 |

明らかに調整不良の、おかしな音のするピアノで録音されたため、1964年に発売された際、ジャケットにはグールド自身による弁明が記されていた(調整不良というよりグールド好みの調整ともいわれている)。2声と3声をセットにして続けて演奏しているのも特徴である。

1965年(33歳)、バッハ『平均律クラヴィーア曲集第1巻』を3年がかりで収録完了。夏場にホッキョクグマが暮らすカナダ北部チャーチルへ旅行する。

|

| カナダ北部にはホッキョクグマがいるのかな? |

| |||

|

●1966年(34歳)、ストコフスキー指揮アメリカ交響楽団とベートーヴェン『ピアノ協奏曲第5番“皇帝”』を収録。

1966年(34歳)、グールドは、グールドの友人である米国人作曲家、ピアニスト、指揮者のルーカス・フォスの奥さんで画家の、コーネリア・フォス(1931年生/当時35歳)と恋に落ちる。

|

| ルーカス・フォス |

コーネリアは、グールドの友人である作曲家、指揮者、ピアニストのルーカス・フォスの奥さんで画家だ。グールドはルーカスを尊敬していた。そのため、ルーカスに電話をよくしていたのだが、ルーカスがいないときにはコーネリアと話をし、やがて、ルーカスではなくコーネリアに電話するようになり、二人は恋に落ちる。二人は1962年に知り合い、1972年に別れたというから、ちょうどグールドが30才から40才の10年間にあたり、最後の4年間半はトロントに家を借り、グールドの近くで暮らしている。コーネリアにはルーカスとの間に2人の子供(9才のクリストファーと5才のエリザ)がいた。グールドは1964年以降(32才以降)、コンサートに出ることはなくなり、もっぱらスタジオで録音をするのだが、音楽評論やラジオ番組の制作などもしていた。グールドは演奏以外の場でもさまざまに発言するのだが、これがピアニストとしてではなく批評家として、厳しい批判に晒される。こうしたことで彼の聡明でユーモアあふれる性格は影を潜め、メディアに対しては防御的になり、世間から徐々に遠ざかるようになる(被害妄想)。

グールドは緊張を緩和するために安定剤などを飲んでいたのだが、複数の医者で同じ薬を処方してもらい大量に飲むようになる。この薬物依存症はエスカレートし、被害妄想→恐怖症に苛まれ続ける。心気症が激しくなったグールドは、コーネリアをトロントで1枚も絵が描けないほど束縛し、やがて二人の家庭は維持できなくなる。

|

|

| コーネリア |

1967年(35歳)、コーネリアが2人の子を連れトロント市内のグールドのアパート(902号室)に転居してくる。グールドは喜び2人は愛を育んだが、コーネリアはグールドを襲った神経症の発作に動揺する。病院での治療を勧めたが、グールドは自分が病人であると認めず、コーネリアは子どもたちのことを考えてプロポーズを断る。最後の約4年間はトロントに家を借り、グールドの近くで暮らしたが1972年に分かれる。ルーカス・フォスがボルチモアフィルの指揮者になったため、夫のもとに戻った。

|

| コーネリア |

|

| グールドの住むアパート(トロント市) ここにもピアノを置いて生活していた。 1967年~1972年 |

1967年(35歳)、「フーガの技法」をオルガン/ピアノ演奏による録音。このグールドのアイデアの方が私見だが、全曲ピアノ演奏より飽きないで聴き通すことができる。

1967年に録音されたコントラプンクトゥス9番、コントラプンクトゥス11番及びコントラプンクトゥス13番は、モノラル録音である。

未完のコントラプンクトゥス14番について、同曲を「無限に続く灰色」に喩えたグールドは、「あらゆる音楽の中でこれほど美しい音楽はない」とも述べている。

1967年(35歳)、カナダ放送協会(CBC)がグールド製作のラジオドキュメンタリー「北の理念(The Idea of North)」を放送。その後も“孤独三部作”となる「遅れてきた者たち」「大地の静かな人々」が放送された。この年、ベートーヴェン『月光ソナタ』を収録。

|

| ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集【空前絶後】 第14番≪月光ソナタ≫はグールドの高速の月光ソナタを聴くことができる。 第16番、第17番≪テンペスト≫、第18番≪トランペット(狩り)≫は グールドが特別な愛情を抱いていた作品。 |

オーバーホールされて蘇ったかのような”簡潔なベートーヴェン”。

曲の解釈や演奏法といった領域をはるかに超えた次元でとらえられた”曲の普遍性”に裏付けられた演奏になっている。

1970年(38歳)、モーツァルト『ピアノ・ソナタ第11番 トルコ行進曲』を収録、演奏の遅さが話題となる。

グールドの演奏は1つ1つが宝の山であり、発見の喜びにあふれている。

|

| モーツァルト:ピアノ・ソナタ全集【レコード史上の記念碑的CD】 全17曲、全曲録音した! グールドはモーツァルトが指定した装飾記号を無視するなど、 悪いところを「直してあげて」弾いたという。 |

1971年(39歳)、バッハ『平均律クラヴィーア曲集第1巻』を5年がかりで収録完了。

|

バッハ「平均律クラヴィーア曲集第2巻」 BWV 870-893(1966年・1967年・1969年・1971年) |

1972年(40歳)、カート・ヴォネガットのSF小説を映画化した『スローターハウス5』(ジョージ・ロイ・ヒル監督)の音楽を監修、本作はカンヌ国際映画祭審査員賞を受賞。同年、5年間続いていたグールドとコルネリアの蜜月は終わる。コルネリアの夫が仕事でニューヨークに転居し、従来のように子どもたちを週末に会わせることが出来なくなったことから、彼女はグールドに心惹かれながらも夫の元へ帰った。グールドは諦めることができず、ニューヨークまで追っかけてトロントに戻るよう懇願した。死後に見つかったグールドの手紙には「それでも世界の誰よりも好きで、一緒に時間を過ごすだけで天国にいる気分になった」と書かれていた。グールドは別れた後も2年間毎晩のように彼女に電話をかけ、やがて彼女に説得されて電話をやめたという。やがて薬の飲み過ぎが脳卒中につながる。

|

| コーネリア・フォス夫人 |

|

| コーネリア・フォスの「風景画」 |

1973年(41歳)、優雅なバッハの曲集:『フランス組曲』(全6曲)収録完了。

|

| 車を運転するのが好きだったが、飛行機は嫌いだったらしい。 |

1976年(44歳)、演奏技術を要求されるバッハの曲集:『イギリス組曲』(全6曲)を5年がかりで収録完了。

1977年(45歳)、地球外知的生命体への人類からの“挨拶”として、惑星探査機ボイジャー1号にグールド演奏のバッハ『平均律クラヴィーア曲集の第2巻から前奏曲とフーガ≪第1番ハ長調≫』4分12秒のレコードが、エジソンの発明した針と一緒に積み込まれ、打ち上げられた。(アナログ形式で刻まれた盤とともに)

ボイジャー1号(Voyager 1)は、1977年に打ち上げられた、NASAの無人宇宙探査機である。

|

| NASAの無人宇宙探査機ボイジャー1号 |

|

| グールドの演奏も刻まれた。 |

|

| NASAの無人宇宙探査機ボイジャー1号 |

1981年(49歳)、レコードデビュー以来26年ぶりにバッハ『ゴルトベルク変奏曲』を音質の良いデジタルで再録音する。同年、ラジオで夏目漱石『草枕』の第1章を朗読。グールドは夏目漱石の『草枕』とトーマス・マンの『魔の山』を20世紀の最高傑作小説に選んでおり、『草枕』は異なる訳者のものを4冊も持っていた。

●バッハ『ゴルトベルク変奏曲』を再録音する

1981年4月・5月 デジタル録音 (スタジオ)

ステレオやデジタルといった新技術の出現への対応と、パルスの継続といった新解釈の導入を目指し、グールドは、再録音をすることとなる。旧録音にはない悠然としたテンポ設定、一貫した弱奏、変奏間の休止の構造的な調整は、完璧ともいえるマニエリスムを築き上げ、その祈るようであると評されたタッチや賢者の思慮を思わせるともいわれた抒情性の発現は、パルスの継続の結実とあいまって、多くの人々の心を捉え、レコード史上、不朽の傑作とまで言わしめることとなった。また、再録音においては、グールドの対位法に対する個人的な愛も具現化しており、前録音と同じように、グールドが不要であると考える繰り返しを省略する方針にのっとっているが、前回と異なり、カノンはすべて繰り返している。同作は、1983年に、グラミー賞を受賞、日本でもレコードアカデミー賞を受賞しており、日本における認知も高い。

|

| 1981年版バッハ『ゴルトベルク変奏曲』(グレン・グールドのオハコ) 彼の音楽分野はバッハ・ハイドン・モーツァルト・ベートーヴェン・ブラームス・・ |

●運命の1982年は、最後の年となってしまう

1982年、1月にブラームス『2つのラプソディー』、2月にブラームス『4つのバラード』、9月初頭にリヒャルト・シュトラウス『ピアノ・ソナタOp.5』を収録。これが最後のピアノ録音となった。

1982年(50歳)、9月8日、トロント交響楽団と、ワーグナー『ジークリート牧歌』を指揮・録音しており、グールドはスタジオ録音においてピアノ奏者としてではなく、指揮者として人生を終えている。

1982年(50歳)、9月27日、脳卒中で倒れトロント総合病院へ搬送される。1週間後の10月4日、父親が延命措置の停止を決断し、グールドは他界する。

一説にはアスペルガー症候群の治療薬の飲みすぎで脳卒中になったともいわれている。死の床には、枕もとに書き込みだらけの『草枕』と聖書(父親が置いたともいわれる)があった。

1982年(50歳)、10月4日、ブリリアントで奇抜なピアニスト、グレン・グールドが他界したとき、関係者から声をかけられた友人たちがトロントのグールドのアパートに集まり遺品の整理にあたりました。空になった薬の容器、散らかった無数のレコードアルバム・・・その中で友人たちは全く予期しないものを見つけたのです。

それはグールドの恋文でした。

「僕はある美しい女性に夢中になっている。彼女に結婚を申し込んだが、断られた。それでも僕は彼女のことが世界中の何より好きなんだ。彼女と一緒にいるどんな僅かなひと時でも僕にとってはまさに天国にいる気分なんだ・・・お願いだよ、今度いつ彼女に会えるのか教えてくれないか?」

グールドは20世紀の最も偉大なクラシック音楽家の1人、また最も大衆を嫌っていた芸術家ともされています。

グールドは極めて個性的なバッハの解釈で多くの聴衆に感動を与えましたが、その反面、人と親しくなる事と感染症を恐れたために、人から触れられる事を嫌がるほどでした。グールドを賞賛し、崇拝することは容易い事ですが、彼を理解する事はほぼ不可能でした。

生涯独身で愛犬と暮らしていたことから、遺産の半分は動物愛護協会に寄付された。

後世に残した最後の記録は、奇しくもラスト・アルバムがデビュー・アルバムと同じバッハ作曲の『ゴールドベルク変奏曲』だった。

没後、カナダでグレン・グールド賞が創設され、メニューイン(ヴァイオリニスト)や武満徹(作曲家)が受賞した。

●1967年~最後の年1982年までを詳しく解説した記事

1967年から1972年の間に、益々殻に閉じこもるようになったグールドにはある美しい女性との恋がありました。

その女性はドイツ系アメリカ人芸術家コルネリア・ブレンデル=フォス、有名なアメリカ人作曲家で指揮者ルーカス・フォス氏の妻でした。

コルネリアさんは2人の子供を連れて夫の元を去り、グールドのいるトロントに移り住みました。

こうした内輪の事情はグールドのごく親しい友人たちにのみ知られていましたが、この葛藤がグールドの生涯に渡るさまざまな感情のぶつかり合いの核心にあったようです。

それは、音楽作りを通して聴衆にスピリチュアリティを感じさせたいと思う一方、恐ろしいことだらけな世の中で災厄を避けたいという彼の葛藤。

恐怖症と、数々の薬(それはグールドが思い込みの病気のために手に入れたものでした。)が彼の死を招いたといわれています。

僅か50歳の誕生日の9日後に、グールドは脳卒中で 他界しました。

コーネリア・フォス夫人は当時のグールドとの出会いを回想します・・・・・・・・・・・

1956年夫のフォス氏がレナード・バーンスタインとロサンゼルスでリハーサルをした時のことでした。24歳の童顔のグールドが予期せず例の冬用オーバーコート姿でひょっこり現れました。

「彼の端正な顔立ちととてつもない知性にすっかり心を奪われました。

彼は独創的で、異常なほどに注意深く、またユーモアのセンスたっぷりでした。」

グールドの友人たちの証言では、グールドがコルネリアさんの衝撃的なブロンドと彼女の知性、強い自立心に惹かれていたということです。

コルネリアさんの父は美術史研究家、母は古典芸術専門家で、彼女自身もローマのアメリカンアカデミーで彫刻を勉強しました。そのローマ時代に作曲家アーロン・コープランの紹介でルーカス・フォス氏と出会ったのです。

フォス夫妻が始めてグールドの演奏を見たのは1957年。

それはこれまで全くであった事もない異様なものでした-グールドはピアノの前に座り、トランス状態で恍惚として、体をゆすり鼻歌を歌い、またあいた手で自分自身を指揮するかのように、髪の毛を振り乱して演奏していました。

ピューリッツァ賞受賞の音楽評論家でワシントンポスト担当し、グールドの友人だったティム・ペイジ氏は回想します。

「彼はクラシック音楽版のジェームズ・ディーンでしたね。

聴衆は彼の'濃さ'、才能、そして若くてカッコいいルックスにすっかり魅了されました。これまでの音楽学校からは絶対に出ないような逸材でした。

まるで天使のように演奏し、それでいて彼の演奏にはとてつもない緊迫感があった。」

グールドと知的で人懐こいルーカス・フォス氏はグールドのラジオ放送の音楽を共同で創作することになり、その仕事にはコルネリアさんも加わっていました。

ルーカス氏がバッファローフィルの音楽監督に就任した1963年、フォス夫妻は丁度グールドの拠点トロントから僅か90マイルの所に住むようになったのです。

「グレンはよく電話をしてきました。

初めはルーカスとグレン、そして私といった友人関係でしたが、徐々にグレンと私は恋に落ちてしまったのです。私たちの人生がゆっくりと一緒に動き出し、今後の事を用意周到に考えるようになりました。」

1966年グールドはコルネリアさんに結婚を申し込みます。

グールドと恋愛状態にあったのと同時に結婚に問題が生じていた折、コルネリアさんはしばらくの間考え込みました。

翌年、彼女は決心し2人の子供(9歳のクリストファーと5歳のエリザ)を車に乗せてバッファローを後にしました。

|

| ルーカス |

「あの時の事を忘れません。ルーカスはステーションワゴン車の傍らで笑みを浮かべていたのです。

私はルーカスに『何で微笑んでるの? あなたの元を去ってグレンの所に行くっていうのに。』と言いました。

『馬鹿言っちゃいけないよ、君は必ず戻ってくるからさ。』と彼は答えました。」

多分、夫の懐疑心の幾ばくかが彼女の心にも宿っていたのでしょうか、コルネリアさんはグールドとは結婚せず、同居もしませんでした。彼女は自分と子供たちのためにトロントに家を買って生活を始めました。

個人的な詳細は明らかにしませんでしたが、コルネリアさんはグールドがとてもロマンティックな人物であり二人はとても愛し合っていたと語りました。

しかし、二人で子供を持つ事は全く考えなかったそうです。

「私は既に30代でしたからその当時は子供を産むには年を取り過ぎていると考えられていたのです。

ともかく、グレンはクリストファーとエリザを暖かく迎えパズルをしたり、クリストファーの数学を手伝ってあげたりしてました。」

しかし、コルネリアさんは間もなく二人の関係に疑問を持ち出しました。1967年にグールドが重い恐怖症の発作に襲われた頃からです。

「発作は数時間にも渡りました。その時、彼が単に神経質なだけではないと分かったのです。それ以上の何かがあったのです。

その時、『なんてこと!こんな環境に子供たちを置いていいのかしら?』と思いました。でもトロントには4年半住みました。」

コルネリアさんは発作についてそれ以上は語りませんが、友人たちはグールドが「誰かが自分を毒殺しようとしている。」「誰かが自分を見張っている。」と信じ切っていたと語っています。

グールドのこうした恐怖を裏付けるものは何もないのですが、何人かの女性たちが彼を追い回したり、彼のファンたちが郵便受けをスクリュードライバーで壊そうとしたことはあり、現に郵便受けにはその傷跡も残っています。

精神科医師でグールドの友人だったピーター・オストワルド氏はその著書「グレン・グールド:天才のエクスタシーと悲劇」(W.W.Norton,1997)で、グールドがアスペルガー症候群であったのではないかとの見解を表明しています。

アスペルガー症候群というのは、自閉症と似通った行動異常症ですが、自閉症ほど社会的に不能ではなく、あの天才アインシュタインにもその気があったのではと指摘されています。

芸術家としての才能もあったコルネリアさんは、グールドと子供たち、そして外縁となった夫のためにも自信のキャリアを棚上げにしなければなりませんでした。

グールドの肖像画を決して描くこともありませんでした。

「とても絵を描くような気持ちにはなれませんでした。そんな平安な心がなかった。

グレンとルーカス、それに2人の子供たちの面倒を見なければならなかったからです。毎週末にはバッファローのルーカスの元にも通ってました。」

グールドとコルネリアさんは結婚して家を買うことも考えていたそうですが、 グールドが恐怖症の治療を拒んだ事でこの案も反故になりました。

「グレンは自分が病気であることすら認めませんでしたから。病気がなかったら彼は良い夫、良い父親になったと思います。」

結局、コルネリアさんが決別を決心。1972年、フォス氏がブルックリンフィルの音楽監督になった折、彼女はグールドの元を去り子供たちを連れてニューヨークに移りました。

それでもグールドは諦めませんでした。遥々600マイルを運転しコルネリアさんの居るブリッジハンプトンまでやって来て何とかトロントに帰ってくるようにと懇願しました。

とても辛かった。まだお互いに愛情を持っていたし、彼が傷心しているのを見て悲しくなりました。そしてその傷心の原因の一つが私だということでより一層辛かった。」

グールドはトロントに1人で戻りましたが、それから2年間、コルネリアさんがようやく説得するまで、ほぼ毎晩電話をかけてきました。

その後10年後にグールドは他界。生涯独身でした。

今日、コルネリアさんは指導者として画家として芸術畑に戻っています。彼女とルーカス・フォス氏は結婚生活56年を迎えました。

息子のクリストファーはPR会社のエグゼクティヴ、娘のエリザは女優です。

コルネリアさんは、友人たちが見つけた恋文が自分に関するものであるか分からないし、ひょっとしたら捏造されたものかもしれないとも考えていると気まずそうに語りました。この手紙を彼女に公開するというオファーを「そんな事は彼自身も望まなかっただろう」と拒否しました。

「彼は非常に内にこもる人だった。死んだ今だってお墓の中で書簡に書きしたためた自分の感情の吐露を誰かが見つけるのではないかと恐怖でのたうち回っているはずです。」

結局、この手紙はグールドが死んだ事で永久に解明されなくなった秘密の一つになったようです。

もし何か手がかりがあるとしたら、それは彼の音楽の中に秘められているかもしれません。

彼の録音は未だに世界中で愛され聴衆に聞かれています。彼の音楽がそのユニークで衝撃的で謎に包まれた天才の最高の遺品なのです。

●グレン・グールド・ファウンデーション(グレン・グールド賞)

「グレン・グールド・ファウンデーション」は1983年にトロントで設立されたカナダの慈善団体です。グレン・グールド・ファウンデーションは、比類なきミュージシャン、コミュニケーターまた思想家でもあるグレン・グールドの名を広めるのみならず、個々の生活や社会に芸術で斬新な影響を与える取り組みを通じ、彼のレガシーを広めることを目的としています。これまでに、コンサート、シンポジウム、新しいアートワーク、若者や新進アーティストのサポート、美術展、学校教材用ガイドや出版物の制作、アーティストや研究者支援等、多岐にわたる芸術、文化、そして教育的活動を行っていますが、その中で最も顕著な取り組みがグレン・グールド賞です。

グレン・グールド・ファウンデーションの使命は、卓越した才能を称え、創作活動を推奨し、グレン・グールド賞やファウンデーションのシグニチャー的活動である芸術、文化、教育、社会的な取り組みとともに、音楽やアートの力で生活に変革を起こし、グレン・グールドの魂とレガシーを伝えることです。ファウンデーションは彼の精神を引き継ぎ、アーティスティックな活動を支持し、その取り組みを世界中で実践し推進しています。

国内外で著名なこの文化財団のグレン・グールド賞は、卓越した芸術性を評価する世界的な賞の一つとして知られ、カナダが世界に誇る傑出したミュージカルアイコンの名を受け継ぐ賞として、国や文化を超え、高い評価を得ております。

賞金100,000カナダドルが贈られるグレン・グールド賞は、芸術を通して生涯にわたり人類を豊かにしていると認められる人物に贈られる賞であり、その候補者は一般から選出され、世界中の著名アーティストやアート関係者が受賞者を選考します。グレン・グールド賞では、アーティスティックな力による生活の変革を推奨しています。また各受賞者は、優秀な若いアーティストを選出し、その受賞者にはCity of Toronto Glenn Gould Protégé Prizeとして15,000カナダドルの賞金が贈られています。グレン・グールド賞の究極の目標は、そのモットーである「才能を称え、そこからインスピレーションを感じ、変化させる」によって表現されています。

●異常な潔癖症

グールドが奇人と呼ばれたのは、まず独自の風貌にある。極度の寒がり屋で、夏でも厚い上着の下に分厚いセーターを着込み、ヨレヨレのコート、マフラー、毛皮の帽子を身につけていた(大抵は黒一色)。ズボンはだぶだぶ。常に厚い手袋をはめていたが、手袋の理由は防寒だけではない。グールドいわく「もしもの時の防衛用」。異常なまでに潔癖症(細菌恐怖症)の彼は他人との接触を極端に嫌い、握手さえ「万全を期して」避けていた。電話の向こうで咳が聞こえ「風邪がうつる」ので切ったという話まで残っており、それが冗談と思えないところがグールドならでは。

●食べ物、飲み物に異常にこだわりがあった。

また、どこへ行くにもミネラルウォーター(アメリカ原産のポーランドスプリング)を持参し、絶対に水道水を直接に飲まなかった。(ロシア公演では晩餐会への出席を拒否!)

普段はビスケットを少量とフルーツジュース、サプリメントなどしか取らなかった。

ハンバーガー、ホットドッグ、フライドチキン、ポテトチップス、サンドイッチ、ピザなど、種類ごとに「フードチェーン」がトロント市内にもあらわれ、外食中心となっていたらしい。

ちゃんとした食事は一日に一回だけで、深夜2-3時にレストランに現れては毎回同じ席で同じものを食べていた。レストランで出会った若者たちと意見を交わすこともあったという。

※ポテトチップスには「アクリルアミド」という発がん性の高い物質が大量に含まれている。

|

| グレン・グールドは、悪魔の食べ物たちに殺された。 |

●グールドの演奏スタイル

|

グールドといえばこの服装 1974年(42歳)パイプ椅子に座ったグールド。 |

|

| 演奏会では、父親が作った床上35.6cmの極端に足の短い特製折り畳み椅子を グレン・グールドが使用した。(かなり低い) |

演奏前に洗面所にこもり、両手をお湯に半時間浸して温めた後、彼がステージで腰掛けるのは有名な『グールド専用椅子』。彼は父親が作った床上35.6cmの極端に足の短い特製折り畳み椅子をいつも持ち歩き、この専用椅子でなければ演奏を拒否した。時々録音にキーキー音が入ってるのはこの椅子の音だ。そして、椅子が異常に低い為に、彼が座ると胸の高さに鍵盤がくる。手首は鍵盤の「下」だ。演奏時は物凄く猫背になり、口の悪い批評家はその特異なスタイルを指して「猿がオモチャのピアノを叩いているようだ」と冷やかした。彼は音楽に没入すると「体を揺らしながら演奏するが、その揺れは曲のリズムと合っていない。」

|

| 演奏スタイルは、鍵盤が目と鼻の先にあるが、これが小さい頃からのスタイル。 |

|

| 少年の頃、岩から落ち腰を痛め、椅子を低くしているらしい |

|

| 鍵盤と指が近い方が演奏に有利に働くらしい |

|

| 少年の頃、転んで腰を打つ |

|

| グレン・グールドが使用した椅子(かなり低い) |

|

リハ中にオケをほったらかしにして30分も高さを調節し、 指揮者セルを激怒させたことも。 グールドはタイム誌が掲載した当エピソードを否定して いるが、椅子の高さを調整したことは認めている。 体感時間の問題であり、セル本人が証言していること からも、これに近い出来事はあったと思う。 |

●斬新なピアニズム

グールドはピアノという楽器の中で完結するようなピアニズムを嫌悪し、「ピアニストではなく音楽家かピアノで表現する作曲家だ」と主張した。

●対位法信仰

グールドは、ピアノはホモフォニーの楽器ではなく対位法的楽器であるという持論を持っており、ピアノ演奏においては対位法を重視した。事実、グールドのピアノ演奏は、各声部が明瞭で、一つ一つの音は明晰であり、多くはペダルをほとんど踏まない特徴的なノン・レガート奏法であった。また、多くのピアニストと異なり和声よりも対位法を重視し、音色の興味に訴えるよりも音楽の構造から生み出される美を問うたことから、ショパンではなくバッハを愛好し、その興味はカノンやフーガにあって、その演奏の音色はほぼ単色でリズムを重視、その奏法は左手を伴奏として使う他の多くのピアニストと異なり、左手のみならず全ての指に独立性を持たせていた。この個性的な演奏法について、グールド自身は、オルガン奏法のリズムによる呼吸法やロザリン・テューレックの演奏の影響を受けていると語っており、その優れた指の独立については、グールドが左利きであったこととの関連性も指摘されている。 知的な音楽家といわれるグールドであるが、この対位法に対するこだわりについては頑迷であり、どのような音楽に対しても対位法を通してしかアプローチを行おうとしなかった。晩年にいたるほど、対位法信仰は深くなり、レパートリーの選択、楽曲の解釈、演奏時のテンポ、リズム、タッチ、装飾、ペダリング、録音方法にいたるまで、より対位法を際立たせる手法が用いられていった。また、グールドは、こういった自身の指向に合う音楽を作り出すために自身のスタインウェイ製のピアノに対してそのタッチを軽くするなどの改造をしていたこともあり、晩年にはヤマハのピアノも使用していた。

グールドが和声に対して無理解・無関心であったということではなく、他のピアニストとの相対論で一般に述べられていることである。

例えば、ダニエル・バレンボイムは、「グレン・グールド以外のすべての名ピアニスト達は調性の世界に住んでおり、無調性には関係がなかった。彼らにとってはハーモニー(和声)が重要な要素であった」と述べている。グールド自身は、音楽を解釈する上で常にハーモニー和声についての分析を怠らなかったことはその著作からあきらかである。

●低い姿勢とハミング

グールドは、異様に低い椅子(父親に依頼して作ってもらった特製の折りたたみ椅子で、いつもこれを持ち込んでいた。高さはおよそ30 cm。)に座り極端に猫背で前のめりの姿勢になり、時に大きな手振りでリズムを取るといった特異な奏法と斬新な演奏で世間の注目を集めた。グールドは、自身の奏法について、ほとんどの点において有利であるが、「本当のフォルテが出せない」と分析していた。演奏時にはスタジオ内録音の際でも常にメロディーや主題の一部を歌いながら演奏するため、一聴しただけでグールドの「鼻歌」が聞こえ、彼の演奏と分かることが多い。レコーディング・エンジニア等が再三注意し止めさせようとしたにも関わらず、グールドは黙ってピアノを弾くことはできないとして生涯そのスタイルを貫いた。しかしこの歌声によって現在弾いている曲の隠れた旋律や主題を分かりやすく聞くことができる。その点で指揮者ニコラウス・アーノンクールに類似するという指摘もある。また、歌っていることにより、旋律がなめらかに聞こえるという者もある。なお、猫背でかがみこむような奏法や指の独立には、その師であるゲレーロの「フィンガー・タッピング技法」の影響も指摘されている。

●大胆な解釈

グールドは、作曲者のように演奏をしている。演奏にあたっては、楽譜が指定したテンポ、強弱、アーティキュレーション、装飾記号などを勝手に変更したり、分散和音の一部を強調して繋いで新たな声部を作ったりした。また、和音を分散和音にしたり、当時のピアノ演奏の慣習になかった上方から下方へのアルペジオ、いわゆる逆アルペジオを大胆に使ったことでも有名であった。とりわけ、ゴルトベルク変奏曲の主題アリア第11小節の逆アルペジオは反響が大きく、その後、多くのピアニストが倣うようになった。モーツァルトの演奏においては、装飾記号の無視がはなはだしく、モーツァルトの装飾性を軽蔑していたという。さらに、グールドは、意図的に反復記号を無視して演奏するため、当時リヒテル等から批判されていた。

●パルスの継続

グールドは、パルスの継続という独自の演奏法を志向した。ここでのパルスとは、リズムの一定の基準のことであり、パルスの継続とは、楽曲全体をこのパルスによって束ねたうえで、即興的あるいは感情的なリズムの変化やルバートを排することである。ただし、これはリズムの硬直化やアゴーギクの排除を意味するものではなく、基本的なパルスを設定して、それを分割したり、倍加させることは可能である。グールドは、リズムの硬直化に対して懸念さえ表明しており、この点においてロックミュージックやミニマリズムに対して否定的であった。さらに、一部の楽曲では各楽章を通して可能な限りテンポを統一しようとする試みも行っており(その一例が後述のバーンスタインと意見を異にしたブラームスの協奏曲1番である)、この点もまたパルスの継続への志向の一つと考えることもできよう。こういった演奏姿勢は、コンサートをドロップ・アウトしたことともあいまって、評論家の間では、伝統破壊であるとか、アンチ・ヴィルトオーソ的であるなどと評されたが、グールドの晩年には、パルスの継続への志向が功を奏し、音楽全体の統一感がより顕著になり高く評価されるようになった。

グレン・グールドと言えばバッハの演奏。グールドは和声よりも対位法を重視したことから、ペダルをほとんど踏まず、音楽の構造美を表現した。それゆえショパンではなくバッハのカノンやフーガを熱愛し、スタインウェイ製ピアノを改造しタッチを軽くしていた。

ハイドンのピアノ・ソナタもバッハの音楽に聴こえる。

|

| 有名なハイドンのピアノソナタ集 |

CDの説明書きには、必ず次の文言が書かれている。『グールド自身の歌声など一部ノイズがございます。御了承下さい』。

ピアノの音色と共に、朗々と歌い上げるグールド。彼の唸り声や鼻歌に、録音の技術スタッフが怒って「楽譜に歌のパートはないぞ!」と指摘すると、「感情を抑えて、黙りこくって演奏なんか出来ない!」と。

インタビュアーに「演奏しながらなぜ歌うんですか?」と聞かれた時は、「あなたは私のピアノを聞いていないのか?」と逆にやりこめた。

指揮者レナード・バーンスタインやピアニストのマウリツィオ・ポリーニなど、うなり声が聞こえる演奏家は多い。

|

| ピアノの音色と共に、 朗々と歌い上げるグールド。 聴き手を持たない孤独さから自分を あいてにするしかない。 |

|

| グールドは、ハミング、 うなり声も音楽の美学に変えた! |

●彼の奇行が指揮者カラヤン、セル、朝比奈隆を激怒させる

幾多の指揮者を激怒させたのは、演奏中に片手があくと、その手で指揮を始める癖だった。

|

| カラヤン曰く「君はピアノより指揮台がお似合いだ!」 |

オーケストラと共演中にも空いた手で大きく手を振るため、正指揮者がいるにも関わらずオーケストラを指揮しようとしているように見え、カラヤンに「君はピアノより指揮台がお似合いだ!」と皮肉を言われる。評論家にも指揮癖を非難されたグールドは一言、「手を縛って演奏することは不可能だ」。

グールドは、左利きであったため、活動初期にオーケストラの指揮を行なった際に当時は左利きの指揮者が珍しく、手の振りが右利きの場合と比べて左右逆になるため戸惑った楽団員もいたという。

ジョージ・セル、クリーブランド管弦楽団のコンサートに出演した際、そのリハーサルにおいて、三十分間ずっと自身の座る椅子の高さの調整をしたため、堪え切れなくなったセルの怒りを買ったという有名なエピソードがある。ただし、この話は、グールド自身は明確に否定している。この両者は、お互いの音楽性を認め合っており、セルは自分自身が振ることはなかったが、その後もクリーヴランド管のソリストとしてグールドを招き入れ、グールドの方もセルのレコードが音楽の内容の良さに対してあまり売り上げが芳しくないことを指摘している。

朝比奈隆は、イタリアでグールドと共演した際(グールド自身が選曲したベートーヴェンのピアノ協奏曲第2番)に、グールドが前日のリハーサルに体調不良を理由に欠席したために立腹気味であったものの、演奏会当日に初めて顔をあわせ、いざ演奏直前の通し稽古が始まると、楽団員とともにグールドの演奏に衝撃を受けたという。

グールドの健康面はとても不安定で、ビタミンの錠剤や抗生物質などの錠剤を常用していた。その量は、現在からすれば、身体に悪影響を及ぼす量であったという。

|

| グレン・グールドは、悪魔の食べ物たちに殺された。 |

●グレン・グールドの演奏スタイル

|

| 彼が編み出したタッピングとの関係で左手が指揮をするようなしぐさになってきた。 |

|

| スタジオ録音でもやっぱり“指揮”しているように見える |

●指揮者レナード・バーンスタインとグレン・グールド

駆け出しのグールドをバーンスタインがニューヨーク・フィルハーモニーに招いた時のこと。20代半ばのグールドはカーネギーホールへ出番2分前に着く大物ぶりを見せ、セーターのまま舞台に出ようとするのでバーンスタインは必死で阻止したという。

最も有名なエピソードは1962年、カーネギーホールでの定期演奏会において演奏予定のブラームスの協奏曲第1番のテンポについて、レナード・バーンスタインと論争になり、「who is the boss? soloist or conductor.」といった記事が新聞に掲載されるなどの騒動となった。結果、バーンスタイン自身が、演奏会の前に、グールドの解釈には自分は反対であるむねを表明してから演奏をはじめるといった前代未聞の事態になり、前述のショーンバーグからも批判された。もっとも、バーンスタインは、グールドの才能は高く買っており、「彼の紡ぐ音は、常に新鮮で間違いがない」「グールドより美しいものを見たことがない」と評価しており、グールドと個人的な親交もあった。当時バーンスタイン44歳、グールド30歳。本番直前までバーンスタインのテンポにグールドが従わなかったことから、演奏前にバーンスタインが客席に向かって「今から始まる演奏のスピードは私の本意ではない。ここから先はグールド氏の責任だ」と、前代未聞の宣言をしたのだ。頑固なグールドに根負けし、指揮者が演奏者に合わせた形になった。

|

| ブラームス:ピアノ協奏曲第1番:ボルチモアフィル:H.アドラー 指揮 1962年10月LIVE、ステレオ収録。 【未発表公演・ステレオ録音盤】 私見だが、これを超える演奏は出ていない! ブラームス:ピアノ協奏曲第1番のベスト演奏は、 グールドの、このステレオ収録盤の方だ!(1962年4月の「ライブ弁明事件」盤 のブラームスではない。) |

|

1962年4月、練習中に火花を散らすバーンスタインとグールド。 バーンスタインはグールドの音楽論に一目置いていて 「グールドの言葉は彼の弾く音符のように新鮮で 間違いがない」とも言っている。 |

|

| 有名なのは1962年4月にブラームス・ピアノ協奏曲第1番で組んだ時の「ライヴ弁明事件」のCDジャケット写真。 |

|

| ベートーヴェン・ピアノ協奏曲第4番 |

|

| ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 裏側に、弁明が書かれてある。 「心配しないでください。グールド氏はちゃんと来て いますから・・・・・」 |

|

| 村上春樹氏 |

|

| ルービンシュタイン |

「グールドは私にとって永遠のアイドルだ」P(ウラディーミル・アシュケナージ)

「グールドより美しいものを見たことがない」(指揮者レナード・バーンスタイン)

「結局、彼は正しかった」Vn(ユーディ・メニューイン)

「芸術の目的は、瞬間的なアドレナリンの解放ではなく、むしろ、驚嘆と静寂の精神状態を生涯かけて構築することにある」(グールド)

「私はピアニストではなく音楽家かピアノで表現する作曲家だ」(グールド)

●グールドは、一般的なクラシックのピアニストとは一風異なるレパートリーの持ち主であった。

ショパンを弾かないピアニストも珍しい。グールドはショパンを「感情過多」と軽蔑し、たった1曲(ピアノ・ソナタ第3番)しか演奏しなかった。

彼に言わせるとモーツァルトもその装飾性を「グロテスク」と断罪、さらに「死ぬのが遅すぎたのだ」とも。グールドはモーツァルトが指定した装飾記号を無視するなど、悪いところを「直してあげて」弾いたという。グールドが意図的に反復記号を無視するため、そこは彼の才能を認めるリヒテル他からも批判された。

愛用のピアノは1945年製スタインウェイを改造したもの。晩年はヤマハの音も好み、最後のアルバム≪ゴールドベルク変奏曲≫の収録はヤマハで行った。CBS/Sonyレーベルから最後のアルバムを出す。

グールドの最大の功績は、バッハ演奏における新たな演奏スタイルや解釈を世に示し、それに対応した確固たる到達点を構築したことであるといわれている。バッハ以外の作曲家についても、そのアプローチの仕方に一石を投じて以降の音楽家に影響を与えたり、その録音を愛する多くのリスナーを生んでいる。また、アーティストと聴衆やメディアとの新たな関係性を提示したことも功績に数えられている。

♪ベートーヴェン『ピアノ・ソナタ第28番≪ドロテア・チェチリア≫作品101』:

第28番の第1楽章はグールドが「ベートーヴェンの作品で1番好きである」と語った作品であり、正式録音がなされていないのが惜しまれる。正式な録音盤は無いが、映像が残っている。

♪ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調 作品57≪熱情≫は、グールドの行った「伝統破壊」の中でも最も有名なものといわれる。重苦しいテンポで弾かれた第1楽章は多くの批判を呼んだ。グールド自身、そのライナーノートで「なぜこの曲に人気があるのかがわからない」など、この曲への嫌悪感を表明している。ベートーヴェンも女性に対しての苦悩があったからなのか?≪熱情≫の第3楽章は涙なしには聴けない。

自宅のアパートメントの郵便受けをファンにドライバーで壊されかけたことがあり、グールドは日頃から「誰かに見張られている」と恐れていた。暴力的な大衆に恐怖心を抱いていたらしい。

グールドは日本映画『砂の女』(勅使河原宏監督)を100回以上見たという。

「砂の女」(1964)は、安部公房原作の大傑作を映画化したもので、内外で非常に高く評価された。キネ旬1位、毎日映画コンクールやブルーリボン賞の作品賞、カンヌ映画祭審査員賞、アカデミー賞外国語映画賞ノミネートといった賞を受けている。監督の勅使河原宏(てしがはら・ひろし)。光と影のコントラストが強調され、砂の映像の迫力がすごい。

昆虫採集を趣味とする教師(岡田英次)が休暇を取って砂丘にやってくる。砂丘に住むハンミョウを探して、新種を見つけたいのである。休んでいるうちに終バスを逃して、村人から砂の下にある家に泊って行くように勧められる。そこは砂にのまれて夫と子どもを失った女(岸田今日子)が一人で住んでいた。縄梯子を下りて家に下りていくが、翌朝には梯子が上げられて帰れない。女は毎夜「砂かき」を続け、村人がそれを引き取る。代わりに「配給」を村からもらって暮らしている。男は何とか脱出しようと試みるが、蟻地獄の底みたいな家だから出ていけない。また武満徹の音楽が素晴らしい。武満は多くの映画音楽を担当しているが、特にこの頃「怪談」など代表作を作っている。武満徹の「砂の女」への貢献は大きい。監督の勅使河原宏(1927~2001)は、戦後日本では破格のスケールの芸術家だった。

|

| 岡田英次と岸田今日子 |

♪ウイリアム・バード&オーランド・ギボンズ作品集≪エリザベス王朝期のヴァージナル名曲選≫を1967年~1971年にかけての録音する:

グールドによると「バード作≪セリンジャーのラウンド≫中の変ロ音に、音楽の歴史の流れを変えるような、重要な創意を聞く。」と表明。

|

| ※グレン・グールドの生涯 Bach:The Art of Fugueを演奏するグレン・グールド。 |

|

背後がグールド家の墓、 手前はグレン単独の墓 1982.10.04 |