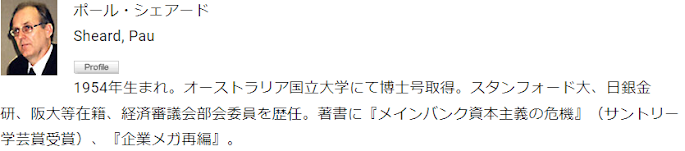

➊ロシアの「嘘」と中国・韓国の「嘘」:2022年2,3月のウクライナ戦争、ロシア軍がウクライナを攻める正当性はどこにあるのか ロシア大使「日本はナチスを支持」とSNSに投稿し波紋(2022年3月2日)

|

| 2022年3月3日、ロシア軍のミサイル爆撃で破壊された住宅の空撮=ウクライナ首都キエフ郊外で(ロイター・共同) |

|

| 1930年代、ナチスの空爆で廃墟となったゲルニカの町 |

相手を効果的に破壊する空爆(空からのミサイル攻撃)

|

| 豹変する前のガルージン駐日ロシア大使と、いつも温厚な鳩山由紀夫氏 |

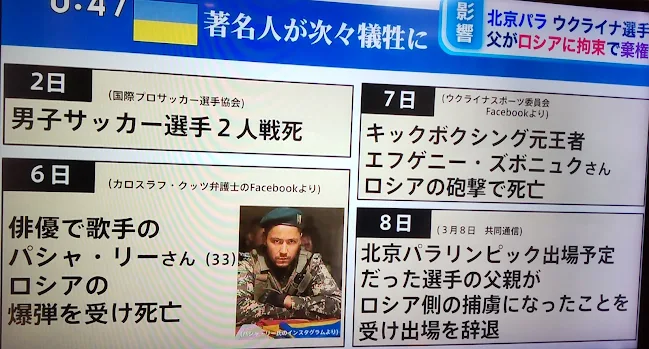

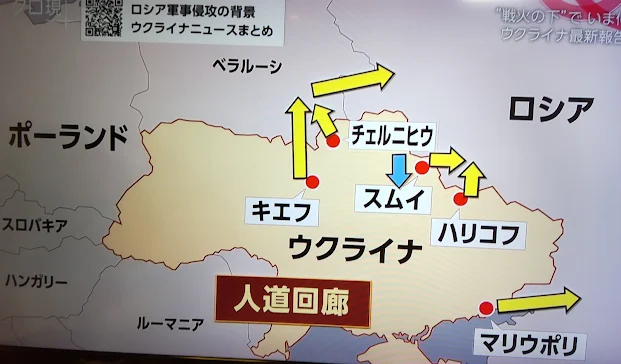

ロシア軍、首都キエフなど4都市で“人道回廊”実施を発表…ウクライナ側から正式発表なし

ロシアのメドベージェフ前大統領

北方領土は「ロシア」主張 北方領土について「ロシア領だ。日本の国民感情など知ったことか」「特に悲しむサムライは切腹すればよい」などとSNSに投稿

2024年1月31日

ロシア ラブロフ外相

「ロシアはどの国とも領土問題を抱えていない。日本との領土問題を含めすべて終結している。彼らは、このことをよく理解している」

ラブロフ外相は18日、政府系テレビのインタビューで、ロシアがウクライナに続いてNATO=北大西洋条約機構の加盟国を攻撃するのではないかとの見方を否定し、「ロシアとNATO加盟国との間に領土問題はない」と述べました。

| |

|

|

| 嘘の天才プーチン露大統領(元KGB、 反体制派を弾圧してきた人)メディアなど言論統制 した人。独裁者、核戦争もい問わない殺し屋 |

|

| アドルフ・ヒトラー(大量人権侵害の開祖) |

|

|

| プーチンの最初の妻と愛人カバエワ |

|

| ぺスコスは7000万円の腕時計を持っている |

|

| 父ぺスコフ報道官によって兵役を逃れた息子のニコライさん。 過去には、ロシア国営の放送局で働いていたことがあるといいます。 |

恐怖、パワハラ、セクハラ、お金による支配、プロパガンダ・・

|

| 恐怖、パワハラ、セクハラ、お金による支配、プロパガンダ・・ |

|

| 恐怖、パワハラ、セクハラ、お金による支配、プロパガンダ・・ |

|

| ロシアのネットメディア「メドゥーザ」が伝えたのは、礼儀正しく整列した子どもたちが「Z」の文字を形作っている映像でした。「Z」は、元々ロシア軍の車両に書かれていたものですが、いつしか「ウクライナへの侵攻を“支持”する象徴」に変化しています。 |

|

| ウラジオストクで車約100台を集めて、プーチンを支持する集会を開いた男。 この車たちで、ウクライナ人をひき殺したい!と、話し合っている。 |

|

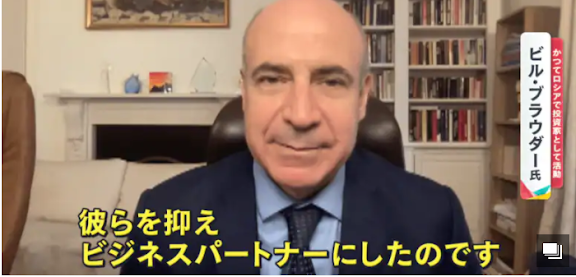

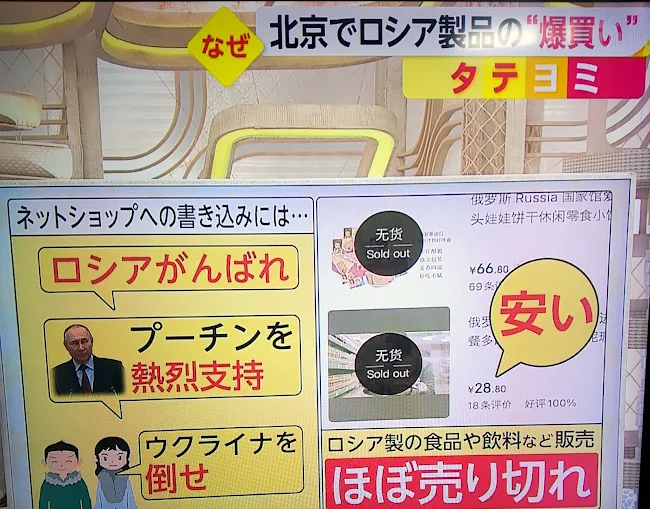

中国に出店しているロシアのスーパーで、ロシアの製品を買い物する中国人(中国共産党員)が増えている。 西側の経済制裁からロシアを支援し、守ろうと、中国人が立ち上がろうとしている。 |

|

| ロシアの勝利のために、中国人が力を貸してくれるのは、感謝の気持ちでいっぱいです。 |

|

| 2022年1-2月期のロシアと中国の経済関係は、対前年度比で、3割から4割増しであった。 中国のロシアへの経済援助がますます高まっていく。 |

|

| エストニアにある北大西洋条約機構(NATO)の基地を訪問したボリス・ジョンソン |

【2022年3月2日 AFP】英政府は2022年3月1日、ウクライナに侵攻したロシアのウラジーミル・プーチン(Vladimir Putin)大統領と軍司令部が戦争犯罪で訴追される可能性があると警告し、現地での被害をユーゴスラビア紛争(Yugoslav War)の惨状に例えて非難した。

|

モスクワでの反戦デモと、それを取り締まるプーチンの警察官たちは「夜のオオカミ」と呼ばれている。 ©Getty Images |

|

| 2022年3月29日、ウクライナ南部・ミコライウで撮影された映像 |

|

| 助け出された女性「私のフロアで女の子が亡くなった。言葉がない。彼女を抱きしめて、その2分後にはもう…」 |

|

| 人権団体「ZMINA」タティアナ・ピチョンチックさん: |

|

| 2022年3月6日、ウクライナの核施設、及びすべての原子力発電所を攻撃し、制圧する、とプーチンは主張している。 |

最も非人道的な爆弾を使用するロシア軍

|

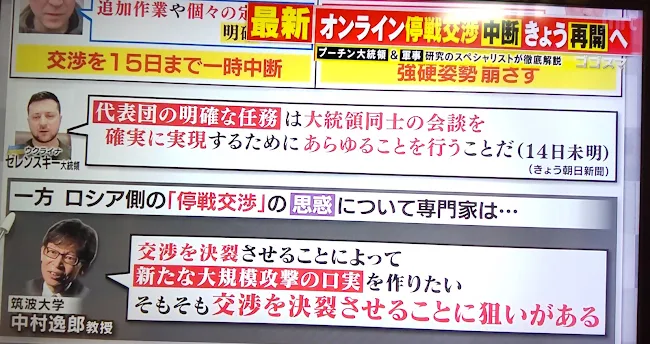

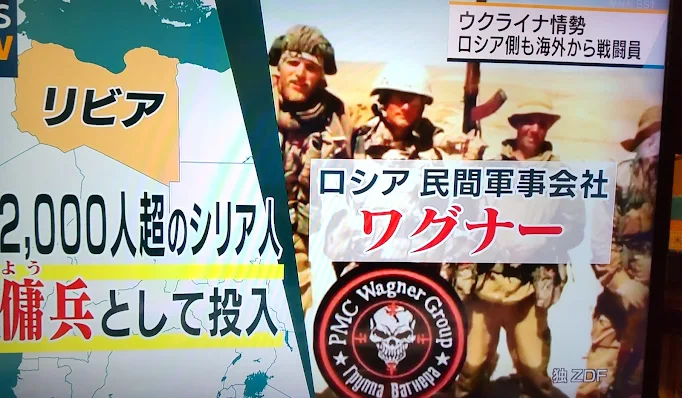

プーチン大統領は「彼ら(ロシアが雇ったシリアの傭兵)が金銭目的でなく、ボランティアなら、彼らが戦闘地域に行くのを助けなければならない」と話した。 |

|

| プーチンの言う平和維持軍がワーグナーだ。 |

|

| 「ウクライナの民族主義者が2022年6月4日、 スヴャトヒルシクから撤退した際に木造聖堂に放火した」 |

|

|

| 両国の閣僚レベルの会談だったが、停戦に向けた進展はなし。 ラブロフ外相は、停戦については高官協議で話し合われると指摘し、 「我々はどこの国も攻撃していない。攻撃したこともない。」「ウィン、ウィンでやりましょう」と主張した。 |

|

| 西ウラル「秘密の地下宮殿」でチャイコフスキーを楽しむプーチン。 |

*写真キャプションを修正して再送します。

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」

|

| 生物兵器の歴史を作ったコロナウイルスのパンデミックと発症先。武漢ウイルスを隠す中国共産党の戦略 |

|

| 中国の有名な二人の政府報道官が、「嘘」の書き込みをしている。 |

|

| アメリカの援助でさらに強力なコロナウイルスを開発している疑いがある。 |

|

それでも、スターズコーヒーのロシア人オーナーは、「丸以外に共通点は見当たらない」と話す。

|

| 中国、上海のミッキーマウス |

|

| 「韓国のゲーム業界が中国を相手にけんかを仕掛けるのだ。」 |

|

| 露・中国・韓国は嘘に嘘を固めたような国家だ。 |

|

| プーチンによってゾンビ化した国営放送 |

|

| 平和外交のコンビ「晋三&ウラジミール」が誕生した。 |

|

| プーチンも宗男も晋三も、沈思黙考しないタイプだな。安倍─プーチン路線の東方経済の発展構想は計画の段階ではウィン・ウィンだったが、すぐにプーチンに裏切られた。その結果、「ロシアの健康寿命を20年間延ばす」手伝いをさせられた。なぜ日本は中国、ロシアの経済発展を推し進めるメインプレーヤーになりたがるのか? |

ウラジミールと晋三は山口のホテルで、何を話し合ったの?成果があったのか?今現在、安倍晋三に聞いてみたい。

| |

|

| アゾフ(Azov)海に面した要衝の地であるマリウポリ |

|

| 非軍事拠点に対して、過剰という単語でも生ぬるいほどの空爆をしている。 |

|

| ロシア軍 ミサイル攻撃の瞬間 ショッピングモールも...11人死亡 |

|

| マレーシア航空の定期旅客便がウクライナ東部上空を飛行中に撃墜。 乗客283人と乗組員15人の全員が死亡した事件である。 |

|

| 地対空ミサイル「ブーク」 |

|

| 地対空ミサイル「ブーク」 |

|

| 地対空ミサイル「ブーク」 |

|

| 地対空ミサイル「ブーク」に積まれたミサイルの数が合わない。 |

|

| 地対空ミサイル「ブーク」 |

|

| 地対空ミサイル「ブーク」 |

|

| 地対空ミサイル「ブーク」 |

|

| 地対空ミサイル「ブーク」と実行犯たち |

2022年3月12日、バッハのエコーを演奏するロシア人の演奏家ザバドスキーさん

- 2021年1月20日

- アメリカのマイク・ポンペオ国務長官は19日、中国がウイグル族など主にイスラム教徒を抑圧する中で、ジェノサイド(集団虐殺)を犯したとする声明を発表した。

- ジョー・バイデン氏から新政権の国務長官に指名されているアントニー・ブリンケン氏も、こうした見解への同意を表明した。

- 人権団体は、中国が過去数年間に「再教育施設」と呼ぶ場所に、最大100万人のウイグルを拘束していると訴えている。

- BBCは調査報道で、ウイグルの強制労働が行われていると伝えている。

- アメリカと中国の緊張関係は、ドナルド・トランプ政権下でより鮮明になった。その影響は、通商から新型コロナウイルスの問題まで広範に及んだ。

- ポンペオ氏の声明

- ポンペオ氏は「このジェノサイドは続いており、中国の一党制がウイグル族を組織的に絶滅させようとしているのを、私たちは目の当たりにしていると信じている」と声明で述べた。

- 20日に任期が終わるトランプ政権の閣僚であるポンペオ氏にとって、この日は最後の執務日となった。

- 同氏の声明は中国に圧力をかける一方、新たなペナルティを自動的に発動させるものではない。

- ブリンケン氏は同意

- バイデン氏に国務長官に指名されたブリンケン氏は19日、議会上院の指名承認の公聴会に臨んだ。

- ポンペオ氏の声明に同意するか問われると、ブリンケン氏は「私の判断もそうなる」と答えた。

- バイデン氏の政策チームは昨年8月、ウイグル族が「中国の独裁的な政府による筆舌に尽くしがたい抑圧」に苦しんでいるとし、今回のポンペオ氏の声明と同様の見方を示していた。

- バイデン新政権は20日、発足する。

- 新疆ウイグル自治区の状況

- 中国政府は、約1100万人のウイグル族の多くが暮らす新疆ウイグル自治区で、分離主義、テロリズム、過激主義の「3つの邪悪な勢力」と闘っていると説明。そのために、同自治区で「訓練プログラム」が必要だとしている.

- 新疆ウイグル自治区には近年、中国で多数派の漢族が大挙して移住している。

- 1990年代以降は漢族への反感と、分離独立の気運が高まっており、暴力行為につながる事態も散発している.

- 人権団体などは、中国政府がイスラム教徒に豚肉を食べることや飲酒を強制し、ウイグル文化の消滅を図っているとしている。

- 中国政府はウイグル族を収容している施設について職業訓練所だとしている

|

| ハーグ国際司法裁判所のインド側裁判官が、反ロシア票を投じていた。これをインド政府が、どう見ているかが危ぶまれる。 |

|

| 習近平とプーチン |

|

「欺瞞作戦(マスキロフカ)」これはプーチンが生み出した手法で、「だまし、否定、偽情報」の3つを駆使するというもの

台湾国防部は2022年2月24日、中国軍機9機が南シナ海の東沙諸島北東の防空識別圏内に入り、台湾軍機を緊急発進させたと発表した。南シナ海の自由と台湾の主権が中国の支配に落ちるのは、2023年頃だろう。ロシアと違って中国や韓国は、「孫氏の兵法」でやってくるのだろう。

|

| ウクライナ侵攻の開始時期を相談された時の顔 |

The meeting was the first between Sullivan and Yang since the two met in Zurich in October US National Security Adviser Jake Sullivan met with China's top diplomat, Yang Jiechi,for an "intense" seven-hour conversation on Monday to discuss reports that Russia has asked Beijing for arms to support its invasion of Ukraine, US officials said. The US expressed "deep concerns" about China's "alignment" with Russia after the talks. US State Department spokesman Ned Price said, "The national security adviser and our delegation raised directly and very clearly our concerns about the [People's Republic of China] PRC's support to Russia in the wake of the invasion, and the implications that any such support would have for the PRC's relationship not only with us, but for its relationships around the world." 米国の国家安全保障問題担当補佐官ジェイク・サリバンは、2022年3月7日月曜日に中国の最高外交官である楊潔煕と7時間もの『集中した』会談をし、ロシアが北京にウクライナ侵攻を支援するための武器を 要求したという報告について話し合った。

続いて氏は、ロシアとの取引を停止し、ウクライナ領内で活動中のドローン情報を提供するほか、外国で購入されウクライナで使用されているあらゆるDJI製品を使用不能にするよう求めている。

同社はまた、必要であればウクライナ政府として正式に要請するよう求めた。ロシアとの深いパイプが指摘される中国に本社を置く企業としては、相当に前向きな回答となっている。 ただし、技術的制約から、高い実効性は期待できない可能性がある。ウクライナ全土にジオフェンスを適用した場合、ウクライナ側のドローンもすべて飛行不能となるためだ。ウクライナでは軍とドローン所有者有志が協力し、ロシア軍の動向をドローン部隊で監視しているが、これが機能しなくなることを意味する。また、ジオフェンス機能の更新にはネット接続が必須となるが、どれほどのオーナーが更新に応じるかは不透明だ。 ジオフェンスは本来、空港や原子力設備など重要施設周辺を局所的に飛行禁止にするための機能だ。同社の提案はこれをウクライナ全土に拡大して適用し、同社製ドローンを全面的に飛行不能にする内容となる。

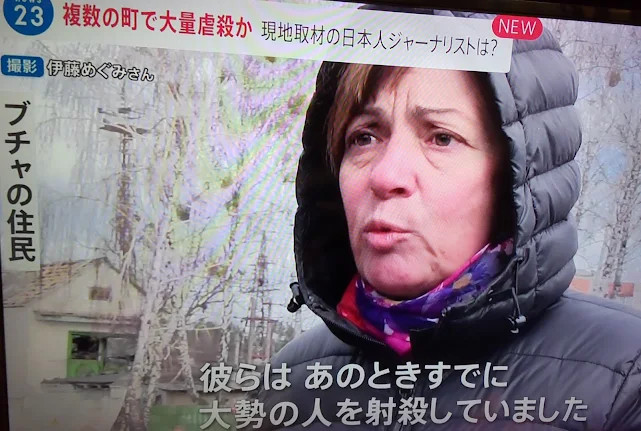

「これが戦争じゃ…」日本人カメラマン・宮嶋茂樹がロシア軍ジェノサイドの現場・ブチャで見た"戦慄の真実”《緊急公開写真/注意・遺体の写真が含まれます》

4/6(水) 15:42配信

不肖・宮嶋、最後の戦場取材へ――。

数々のスクープ写真で知られる報道カメラマンの宮嶋茂樹さん(60)。これまでにイラク、北朝鮮、アフガニスタン、コソボなど海外取材を数多く経験し、あまたのスクープ写真を世に問うてきた。そんな不肖・宮嶋がロシアの軍事侵攻に揺れるウクライナへ。混乱する現地で見えてきた「戦争の真実」とは?

4月5日、宮嶋さんはキーウ近郊のブチャ取材のためのプレスツアーに参加。ブチャでは、ロシア軍から奪還した後、多数の民間人の遺体が見つかっている。ゼレンスキー大統領は4日、ブチャを視察し、「戦争犯罪であり、ロシアはジェノサイド(大量虐殺)を犯した」と非難した。

不肖・宮嶋が撮った「ブチャの現実」を緊急公開する。

※注意 以下の記事には、遺体の写真や描写が含まれています

【キーウ近郊ブチャの様子の写真をすべて見る (注・遺体の写真が含まれます)

|

| 腕も首もないのにパーフォーマンスでできるか!見に行ってこい! |

宮嶋 茂樹/Webオリジナル(特集班)

ブチャを上回る数の遺体発見 キーウ北西ボロディアンカで

2022年4/6(水) 14:33

ボロディアンカ、ウクライナ、2022年4月6日(AP)― ウクライナ北部から侵攻したロシア軍の撤退に伴って、進駐先の至るところで無差別に虐殺された住民の遺体が発見され、ロシア軍の残虐行為が次々に表面化している。

首都キーウ(ロシア語表記キエフ)北方のブチャでは、410人もの住民が無差別に虐殺され、ロシア軍の戦争犯罪が声高に糾弾されている。

ウクライナのイリーナ・ベネディクトワ検事総長によれば、キーウの北西約64キロのボロディアンカからは、ブチャを上回る被害が報告されているという。

ボロディアンカは、首都防衛のウクライナ軍とキーウ包囲を目指す

ロシア軍の間で激しい攻防戦が繰り広げられた都市型集落で、立ち並ぶアパート群はロシア軍の砲爆撃で破壊され、ガレキの街と化した感がある

ブチャで起きた惨劇は、首都北部のスクイやチェルニヒウでも起こっていたとみられており、ボロディアンカでは、ブチャを上回る数の遺体が発見されたと報じられている。

(日本語翻訳・編集 アフロ)

メキシコの取材班が遺体発見 ロシア軍が撤退したイルピン

2022年4/5(火) 14:09

イルピン、ウクライナ、2022年4月5日(AP)― メキシコとスペイン語圏最大手テレビ局「テレビサ」の取材班が4月1日、ウクライナ北部に侵攻したロシア軍が撤退した後の首都近郊で、無差別に殺害されたとみられる住民の遺体複数を発見した。

数々の遺体が発見されたのはキーウ(ロシア語表記キエフ)に隣接するイルピンで、リポーターはバラバラにされた遺体も何体かあったと証言。

また、取材に応じた地元住民は「ロシア兵の姿を見て、怖くて逃げた」と話していたという。

ウクライナ当局は、キーウ周辺のイルピンやホストメリ、ブチャなどでロシア軍が戦争犯罪に該当する残虐行為を働いたとして、訴追のための証拠を収集している。

ウクライナの検事総長は、最近ロシア軍から奪還されたブチャで、民間人410人の遺体が発見されたことを明らかにした。

(日本語翻訳・編集 アフロ)

|

| 母性本能をくすぐる人たらし野郎 サイコパスの目でロシアをろくでなし国家にした野郎だ。 プーチン大統領は社会病変質者であり、目障りな国家、目障りな野郎は殺したいだけだ。 |

「ブチャ大虐殺」にも…韓国政府、ロシアを批判さえしなかった

ウクライナのブチャ地域で発生した民間人大虐殺事件に対して世界各国が強く糾弾し、ロシアに対して強硬対応も辞さない構えを見せている中、韓国は公式立場でロシアに言及さえしないまま状況自体に対して「深い懸念」を表わすだけに留まった。

◆韓国政府の消極性が表れた「三行声明」

ブチャ大虐殺が伝えられたのは今月2日(現地時間)、日本時間では3日ごろだ。ロシア軍が通り過ぎた都市の至るところに残酷な殺され方をした民間人の遺体が大量に見つかったためだ。

韓国政府の公式立場はそれから数日後の5日に出てきた。三行という短いものだった。

韓国外交部は報道官の声明を出して「わが政府はウクライナ政府が発表した民間人虐殺情況に対して深い懸念を表明する」とし「戦時の民間人虐殺は明白な国際法違反」と指摘した。

続いて「あわせて独立的な調査を通じた効果的な責任糾明が重要だという国連事務総長の4・3声明を支持する」と明らかにした。これに先立ち、3日(現地時間)、国連のアントニオ・グテレス事務総長は声明を通じて「ブチャで殺害された民間人の画像に大きな衝撃を受けている」とし「独立した調査によって、説明責任がしっかりと果たされることが不可欠だ」と明らかにした。

この日の外交部報道官の声明で、韓国政府は虐殺加害者であり国際法違反主体であるロシアを名指しすることも、惨状に対するロシアの責任を問うこともなかった。当然行われるべき真相調査に対しても、既に国連が明らかにした立場に便乗する形で必要性を支持するのにとどまった。

◆世界各国、一斉に「ロシアが戦犯」

反面、米国や欧州国家の対応は韓国と比較できないほど積極的だ。

米国はブチャの惨状が明らかになった直後、追加制裁の検討とロシアの国連人権理事会退出推進に拍車を加えた。

ジョー・バイデン米大統領は4日(現地時間)、ワシントンで取材陣と会い、改めてプーチンを「戦犯」と言い、「彼は残忍で、ブチャで起きたことはとても衝撃的」と批判した。トニー・ブリンケン米国務長官も「激しい憤慨を覚えざるをえない」(3日、CNNインタビュー)とし「故意的殺人、拷問、性暴行、残酷行為」(5日、取材陣の前)と猛非難した。

欧州連合(EU)や英国も同じ言葉でブチャ大虐殺を「ロシアの戦争犯罪」と規定して追加制裁を検討中だ。ボリス・ジョンソン英首相は3日(現地時間)、「罪のない民間人に対するロシアの卑劣な(despicable)攻撃」と糾弾した。エマニュエル・マクロン仏大統領も同日、「我慢できない」とし「ロシアが答えろ」と話した。その他にも「故意的戦争犯罪」(デンマーク)、「ロシアが犯した戦争犯罪」(スウェーデン)、「ブチャ惨状に怒り」(スペイン)など糾弾メッセージが相次いだ。

欧州国家は自国に駐在するロシア外交官の追放措置に入った。ロイターなどによると、5日(現地時間)を基準として欧州各国から追放されることになったロシア外交官は200人余りに達する。正常外交関係を結んでいる国家に対して非常に異例かつ強力な措置だ。

怒りはアジア太平洋からもあふれた。マリス・ペイン豪外相は3日(現地時間)、ツイッターを通じて「ロシア軍の処刑、性暴行、略奪に衝撃を受けた」とし「卑劣な行為」と指摘した。オーストラリアは翌日、ロシアに対するぜいたく品の輸出禁止制裁措置を発表した。

岸田文雄首相も4日(現地時間)、ツイッターに「無辜の民間人の殺害は、国際人道法違反であり、断じて許されず、厳しく非難します」とし「ロシアは、その責任を厳しく問われなければなりません」と明らかにした。同日の記者会見では「国際社会で(ロシアに対する)非難の声が高まっている」とも指摘した。

ロシア兵は突如、11歳の少女の「あごに発砲した」...住民が語るマリウポリの非道

2022年4/6(水) 12:10配信

<街の「100%」が破壊された南東部の最激戦地マリウポリ。脱出途中の人道回廊で銃撃を受けた女性が目撃したものは>

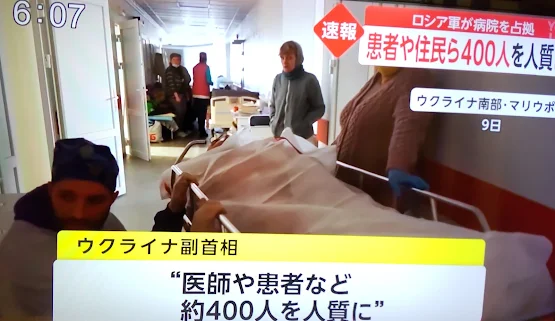

ウクライナ南東部のマリウポリは、ロシア軍による侵攻の象徴的な街になっている。包囲攻撃が行われ、産科病院や「子供」と地面に書いてあった劇場が爆撃され、「人道回廊」も十分に機能しなかった。既に5000人が亡くなったとの報道もある。

そんな包囲下のマリウポリに3週間いた女性に現地で話を聞くことができた。

「ロシア軍の検問所で止まれ!と言われた。それからロシア兵が指を空に向けてくるくると回した。どういう意味かよく分からなかったけど、取りあえず引き返そうとしたら突然、発砲された。車にいた女の子があごを撃たれた」

カテリーナ・イェスカ、31歳。ウクライナ南部のオデーサ(オデッサ)出身で夫と共に昨年12月からマリウポリに住んでいる。彼女はロシア軍の侵攻後もマリウポリにとどまることを決め、ボランティアとして食べ物や水の配給を手伝っていた。

「食べ物も水も十分にない。外で火をたいて料理している人もいた。気温はマイナス10度なのに、爆風でガラスが吹き飛ばされて窓も役に立たない。街はとても危険だった。水を得るために外を歩いているだけで狙われた」

マリウポリの街は今、80%が破壊されたといわれている。

「でも私には残りの20%がどれを指しているのか分からない。全部、破壊されたように見えるから」

3月16日、彼女は脱出を決意する。

「道である家族に出会った。女の子と母親とおばあちゃんがいて、飼い猫とハムスターと亀を連れていた。私が乗っていた車に乗せていくことにした」

しかしその車が途中、銃撃を受けた。

■ロシア兵はなぜ銃撃したのか?

「直前のロシア軍の検問でチェックを受けて武器は持っていないことを確認されたばかりだった。次にあった検問は500メートルとか1キロとか、そんなに離れてはいなかった。でも、止まるように言われて、引き返そうとしたら後ろから撃たれた」

弾丸は車内にいた11歳の女の子のあごに当たり、喉仏近くに突き刺さった。女の子はザポリッジャ(ザポリージャ)の病院に運ばれた。

なぜ兵士は発砲したのか。

「兵士は私たちの車から誰かが発砲したと言った。でもおばあちゃんや小さな女の子を乗せた車よ。それに撃たれる前に発砲の音なんてどこからも聞こえなかった。これは見せしめなんだと思う。『人道回廊』は使えない。ロシア側の領地に行くか、マリウポリに残るしかないって住民に思わせるために」

カテリーナはそう力を込めて言った。

「何度でも言う。その道路は避難のために通っていいと安全が保障された道だった。通っていいという合意があった。なのに発砲した」

住民たちはもともと反ロシアではなかった

マリウポリでのロシア兵の様子についても話してくれた。

「マリウポリではロシア兵は嘘の情報を流して回っていた。スピーカーを使って、『ウクライナ側にはもう行けない。ウクライナ政府はもうあなたたちのことを受け入れない』と言ってね。ロシア側に行くしかないと住民に思わせようとしていた」

カテリーナは女の子たちと別れ、元の車の運転手とザポリッジャに向かった。彼女自身も移動中にチェチェンの部隊に止められ、ザポリッジャに行くのだと伝えると、「ザポリッジャはもう包囲されていて入れない」と嘘を教えられたという。実際はウクライナ政府のコントロール下にあり、多くの避難民を受け入れている。

アジア系の顔立ちをしたロシア兵を見たという話もしてくれた。スラブ系のロシア人にとってもこの戦争は突然だったのだろうが、ロシア政府はよりウクライナの問題になじみが薄い人々を投入しているのかもしれない。

ロシア軍はマリウポリの住民6000人をロシア側に強制連行したともいわれている。

「私の友達の両親がロシアに連れて行かれた。書類にサインさせられて3、4年とどまるって約束させられたそう」

ロシア軍は連行した人々の思想チェックをし、ロシア寄りの人とそうでない人に分け、そうでない人は外部と接触できない所に隔離している、という未確認情報もある。

3月20日にロシア政府はマリウポリの降伏を提案し、ウクライナ政府はこれを拒否した。マリウポリの人たちはこの事態をどう感じているのか。カテリーナは説明する。

「私はその時にはもう脱出していたから分からない。けれど、みんな降伏したからって安全になるとは思っていなかった。街に残った男性たちは、家族へのお別れのメッセージを録画していた。降伏するより死ぬつもりだと」

住民たちは2月の侵攻が始まる前まで、反ロシア政府感情が強かったわけではない。マリウポリのすぐ近くにはロシア編入を求めるドネツク共和国があり、マリウポリ自体も同じドンバス地域にある。既に戦争は隣で起き、毎日、砲撃の音が聞こえていたにもかかわらず、統治者が誰かに住民は関心がなかったという。

「マリウポリの人たちは皆政治には関心がなかった。ただ平和な暮らしがしたいと思っていただけ。彼らにとっては、政治的にロシアかウクライナのどちらかを選ぶという問題ではなかった」

しかしこの侵攻が人々の考えを一変させた。

「中立的な立場だった人まで侵攻後は劇的に変わった。ロシアへの感情とかそんな話じゃない。平和的な人たちも殺して妊婦さえ逃げられないのだから。これは戦争だから」

この決死の覚悟に、私はどう反応したらいいのか分からない。住民に死んでほしくはない。住民には戦いたいという思いだけでなく、降伏しても殺されるだろうという想像、予測がある。国際社会にできることはもっとあるはずだ。ウクライナの人々に全てを背負わせるのではなく。

伊藤めぐみ(ライター)

ロシア当局により死亡が確認された、ロシアの民間軍事会社「ワグネル」のトップ、プリゴジン氏。 その生前に撮影されていた40秒の動画が公開され、波紋を呼んでいる。 プリゴジン氏「プーチンよ、わたしを殺した方がいい。わたしはうそをつかない。ロシアは破滅の瀬戸際にあると正直に言わなければならない」 イタリアの銃器メーカー「ベレッタ」のロゴが入るカーキ色の服を着たプリゴジン氏。 40秒の動画は、日本時間27日、ワグネルに近いとされるSNSに投稿された。 ウクライナでの戦闘をめぐり、ロシア国防省の支援体制に反発していた4月、ロシアの軍事ブロガーによるインタビューに応じた際のものとみられる。 プリゴジン氏は、死を覚悟したかのような強い口調でプーチン政権を糾弾。 その40秒間の訴え。 プリゴジン氏「ロシアには強い男が存在するが、強い男は徐々に駆逐されつつある。(強い男たちは)プーチン上層部のケツをなめるつもりはない。きょう、われわれは我慢の限界に達した。なぜ正直になるのか? なぜなら、これからこの国を生きていく人たちの前で、わたしにうそをつく権利はない。彼ら(国民)にうそをつく権利はわたしにはない。(真実を語らせたくないなら)上層部はわたしを殺した方がいい。しかし、わたしはうそをつかない。プーチンのロシアは破滅の瀬戸際にあると正直に言わなければならない。そして今、手を打たないと、飛行機は空中分解してしまうだろう」

SOCIETY

3min2022.3.15

お見合い仲介サービスへの依頼は2倍に

“ウクライナ人の花嫁”を欲しがる中国人男性が武力侵攻後に急増した理由

|

| 中国人が声を掛けてきたら、注意すべきだ。 |

ウクライナ人女性とのマッチング希望者が急増

「(戦争で)家を失ってしまったウクライナ人女性を保護します」

「若くて美しく、未婚で、健康な女性が優先です」

ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始した2022年2月24日以降、中国のソーシャルメディア「ウェイボー(微博)」上で、男性ユーザーらによるこのような投稿が急増したと、報じられている。

これらの投稿は、「ウクライナ人女性を妻にしたい」という強い欲望を持つ中国人男性による、若いウクライナ人女性への“ラブコール”だ。戦時下において、これらの投稿は不適切だと判断され、現在は削除されているが、それでもロシアのウクライナ侵攻を、「ウクライナ人女性を妻にする絶好のチャンス」としてみている男性が中国に大勢いることには変わりはない。

|

| 車に乗った中国人が声を掛けてきたら、注意すべきだ。 |

中国では、女性や子どもの人身取引(人身売買)は深刻な問題です。また実際にはそれ以上の子どもが誘拐され、知らない場所で人身取引や売買の被害にあっている可能性も十分に考えられます。

アメリカ国務省の人身取引の実態をまとめた報告では、中国は最低評価を受けた国の一つであり、人身取引(人身売買)で連れてこられた人たちが国営の薬物依存症患者の治療施設などで強制労働をさせられていると指摘されています。

なぜ中国では法律で禁止されているにもかかわらず、女性や子どもたちが人身取引の被害にあうのでしょうか。人身売買のシンジケートがあります。国営企業の幹部も関係しています。

また、被害を受けている子どもたちを支援することはできないのでしょうか。今、私たちにできることを考えます。

(出典:法務省「出身国情報に関する報告書 中国」)

人身取引、人身売買、人権のない国、それが中国だ。

|

| 2022年3月17日、ウクライナや西側の当局者は、ウクライナでのロシアの進軍が停滞しているとの見方を示した。写真はキエフで同日、砲撃を受けた集合住宅の前を通る人(2022年 ロイター/Marko Djurica) |

ウクライナの首都キエフに対する砲撃は続き、南東部マリウポリでは爆撃を受けた建物で生存者の救出作業が続けられた。 双方の当局者はこの日も和平交渉を行ったが、依然として立場に隔たりがあるとした。 こうした中、ブリンケン米国務長官は「ロシアがウクライナで使用する軍事装備品の直接支援を中国が検討している」と懸念を示した。 また、バイデン米大統領が2022年3月18日に行う中国の習近平国家主席との電話会談で、中国が「ロシアの侵攻を支援すれば責任を負うことになり、米国は代償を科すことをためらわないと明確にする」と述べた。 <大きな隔たり> ロシアとウクライナは4日連続で停戦交渉を行ったが、ロシア側は合意に至っていないと説明。ペスコフ大統領報道官は、ロシアは和平合意に向け「多大な」エネルギーを注いでいるものの、ウクライナ側からそのような「熱意」は感じられないと語った。 ウクライナは停戦に向けた交渉の用意があるとしつつも、降伏や最後通告を受け入れる考えはないと強調。ポドリャク大統領顧問は「交渉は複雑だ。当事者のポジションは異なる」と述べた。 欧米の当局者も、ロシアとウクライナは和平交渉に「真剣に取り組んでいる」が、双方の間には依然として「非常に大きな隔たりがある」との認識を示した。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、フランスのマクロン大統領と電話協議し、「平和的な対話継続」を双方が強調したとツイッターに投稿。「反戦連合を強化しなければならない」とした。 <ロシア軍の動き停滞> キエフの北東部、北西部の郊外は大きな被害を受けているものの、市内は攻撃に耐えている。 ウクライナ国防省報道官は、キエフ周辺のロシア軍はここ24─48時間で大きく前進しておらず、「無秩序」な砲撃に出ていると述べた。 英国防省の情報当局は、ロシア軍の動きがここ数日、陸・海・空の全てでほぼ止まっているとの見解を示した。ロシア軍は甚大な損失を被り、ほとんど前進していないという。 北部チェルニヒウでは、米国人がロシア軍の銃撃を受けて死亡したことが分かった。親族によると、パンを求めて列に並んでいたところ、ロシア軍の狙撃兵に射殺されたという。地元当局者は、過去24時間で53人の民間人が殺害されたとしている。 マリウポリでは、16日に爆撃を受けた劇場で生存者の救出作業が続けられた。この劇場には数百人の住民が避難していた。市当局は死傷者の数を特定できていない。ロシアは劇場への攻撃を否定している。 世界保健機関(WHO)は17日、ウクライナの医療施設に対する43回の攻撃を確認したとし、12人が死亡、数十人が負傷したと明らかにした。 テドロス事務局長は国連安全保障理事会で「いかなる紛争でも、医療施設への攻撃は国際人道法違反だ」と述べた。 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は、ウクライナでこれまでに民間人780人が死亡、1252人が負傷したと明らかにした。 近隣の国に避難した民間人は約320万人となった。 ウクライナ当局者によると、人道回廊を通じて17日に避難した人は3810人で、前日の6万人超を大幅に下回った。 私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」

|

| 中国の王毅(ワン・イー)外相 |

アメリカをはじめとする西側諸国はタリバンに対し、女性やマイノリティーなどの人権保障や包括的政府の樹立を要請してきた。それらの条件が満たされなければタリバン政権を承認しないという立場だ。しかしタリバンと外交関係を結ぶ国が増え始めたことにより、国際社会の足並みは顕著に乱れている。 中国の王毅(ワン・イー)外相は3月末、タリバン政権について「情勢の安定や人権の保障などに努め、一定の成果を収めた」と評価した。しかし現実は異なる。ニューヨーク・タイムズ紙は4月、タリバンの政権掌握から6カ月間に約500人の前政府関係者とアフガン治安部隊のメンバーが殺害されたか、もしくは失踪したと報じた。 ■自ら暴力に手を染めている

|

| こんな人間が存在していることが、 こんな人間が歴史上の人物になって いることが、とても嫌だ。 しかも同時代を一緒になって生きているのだから、 とてもつらい。 生きているものすべてに、いじめることを許容しているように思える。 母性本能をくすぐる人たらし野郎、 サイコパスの目でロシアをろくでなし国家にした野郎、 と憎しみを持つ人も多いだろう。 しかし、メディアでこいつと付き合い、 目にする毎日がつらい日々だ。 |

ボロネンコフはロシア元下院議員イリヤ・ポノマレフに会いに行くところを襲撃された模様だ。ポノマレフは、ロシアのクリミア併合をめぐるロシア下院の採決で反対票を投じた人物。ボロネンコフは当時採決で賛成票を投じたため、彼の亡命を受け入れるという政府の決定には国民の不満もあった。 ポノマレフはフェイスブックにこう投稿した。「言葉が出ない。誰が殺したかは明白だ。ボロネンコは、ロシア当局にとって危険な追及者だったということだ」 ボロネンコフのボディガードは銃撃戦で負傷、容疑者も撃たれて病院で死亡した。 「プーチン直属の露特殊部隊の手口」 事件後、ウクライナとロシアは一斉に非難の応酬を繰り広げた。ウクライナのペトロ・ポロシェンコ大統領は声明を発表した。「キエフの中心部でデニス・ボロネンコフが暗殺されたのは、政治的な理由で彼を亡命に追い込んだロシアによる国家テロだ」。殺害の手口は「ロシア特殊部隊の教科書通り」と批判したうえで、こう続けた。「ロシアによるウクライナ戦争や、ロシア軍の侵攻でビクトル・ヤヌコビッチが果たした役割について、ボロネンコフは重要な証人の1人だった」 【参考記事】ロシアの野党指導者ナワリヌイ、大統領選立候補困難に ウクライナ内務省のアルテム・シェフチェンコ報道官は、警察当局に対して暗殺事件として捜査開始を命じたことを明らかにして言った。「今回の殺害で得をするのは、まちがいなくロシアだ」 ボロネンコ自身、ロシアから何らかの報復を受けることは覚悟していた。殺害の数日前、米紙ワシントン・ポストのインタビューで彼はこう発言した。「私たち夫婦はロシア国内で危険人物に仕立て上げられている。いつか許される日がくるとは思えない」

日本の経済安全保障 【5つの重点施策】 この小項目1つ1つが、今後の日本の国家としての浮き沈みに関係してくる。日本の政治家の国際感覚が貧しいことを利用して、中国や韓国が日本にお金を出すので「日本の技術や人材」をよろしくね!と言われても簡単には契約しないことだ。日本の工業に限れば、経済が低成長でも日本国内に工場さえあればなんとかなる。 今まをでのように中国、韓国などへ日本の製鉄技術や軍事技術を簡単に日本国外へ 流出させてはならない。中国では全権法で特許権とか外資関係の約束事も関係なく、技術を盗むようにして自国技術として世界にアピールして信用させて売っていくつもりだ。 毎年、防衛費だけはGDPの1%を超えて2%に近づけて行くけれども、 予算の配分を、本気で考えるなら、この5大項目に多くの予算を付けてほしい。 終戦まで約40年間、日本が統治した南樺太(現ロシア・サハリン)からの引き揚げ者らでつくる「全国樺太連盟」が3月末に解散し、73年間の歴史に幕を閉じる。会員の平均年齢が84歳を超え、会員数も減少し、歴史を継承する取り組みが難しくなったのが理由だ。 南樺太では1945年の終戦間際に参戦した旧ソ連との間で、1945年8月15日以降も戦闘が続いた。真岡(現ホルムスク)では1945年8月20日、旧ソ連の軍艦が迫る中、女性電話交換手9人が服毒自殺。終戦がとうに過ぎた1945年8月22日には引き揚げ船3隻が北海道沖で相次いでロシア潜水艦の攻撃を受け、約1700人が亡くなる「三船遭難事件」が起きた。 全国樺太連盟は48年4月にできた。当初の課題は、現地に残された人の帰還促進や引き揚げ者の生活の援護。その後、三船遭難事件の合同慰霊碑建設などの慰霊事業のほか、樺太での生活や戦争体験を語り継ぐ活動をしてきた。 一方、会員は1994年度の約6300人をピークに減り、現在は960人余りに。高齢化も進み、活動の続行は困難だとして昨年、正式に解散を決めた。 戦後に樺太・豊原(現ユジノサハリンスク)で生まれた常務理事の辻力さん(74)は「樺太史を残す努力を精いっぱいしてきたが、まだ足りないという思いは残っています」と話す。 遺骨発見まであと一歩のところで 1945年8月22日、樺太の中心都市・豊原(現ユジノサハリンスク)は空襲に見舞われた。日本人100人以上が亡くなったと言われるが、正確な人数を含む全容はわかっていない。犠牲者が埋葬された場所を探し、遺骨を見つけ出す――。全国樺太連盟は、そんな取り組みをしてきた。 豊原出身の連盟会員で札幌市在住の郷土史家、尾形芳秀さん(83)は2017年10月、連盟北海道事務所長の森川利一(としいち)さん(91)とともにユジノサハリンスクに渡った。個人で十数年調べた豊原空襲の犠牲者の埋葬場所を大筋で突き止め、連盟の事業として掘り起こすことになったためだ。 埋葬地と推定したのは、郊外にある精神科病院の西南側境界付近。事前の交渉で鉄柵の外側に限って探索が認められた。現地の団体に依頼して計7日間、2~3メートルの深さまでのボーリングを約200カ所、パワーショベルによる掘削を約70カ所で行ったが、遺骨は見つけられなかった 裏で進むロシア、韓国の共同事業も忘れてはいけない。韓露の合弁事業を択捉島でやろうとしている韓国もそうだが欧米のように「人権を柱の中心にした民主革命」から民主主義になった国ではなく、真似した民主主義の国だから考え方だけ社会主義に転んでも不思議ではない。 | |||||