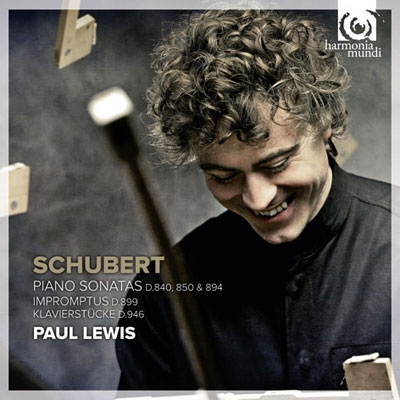

シューベルトのピアノ名曲弾き7人衆

シューベルトのピアノ弾きのこと。シューベルトのピアノ・ソナタは全部で21曲あり、初めの3曲は未完成に終わり、第4番から第21番までを鑑賞することが多い。シューベルト・ピアノ弾きの自分の系譜は、ケンプに始まり、ラド・ルプーやリヒテル、そしてアルフレッド・ブレンデル、内田光子、アンドラーシュ・シフ、ポール・ルイス、ヴァレリー・アファナシエフ。この中で全集盤という記録的な意味ではケンプが第一人者であり歴史的名演盤を残している。しかし、いかんせん録音技術が古いときの録音盤だ。

|

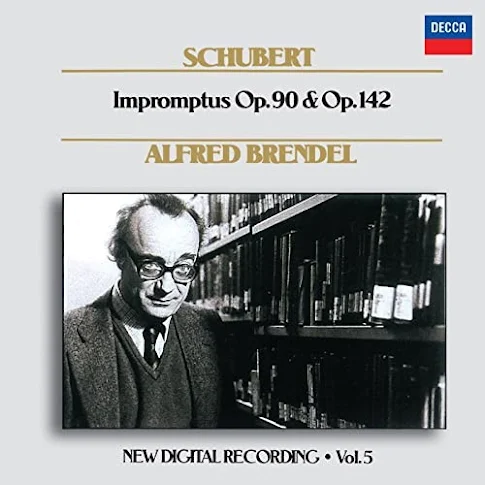

| アルフレッド・ブレンデル【神の域CD】 |

|

| ケンプ |

|

内田光子:シューベルトのピアノソナタ集

【名盤・日本人のクラッシック音楽における歴史的業績の1つ】しかし、このCD

の、この演奏は良くない。 |

|

|

アルフレッド・ブレンデル

シューベルトのピアノソナタ集【神の域CD】:スタジオ録音盤

|

|

|

アルフレッド・ブレンデル

| シューベルトのピアノソナタ集【神の域CD】:スタジオ録音盤 |

|

|

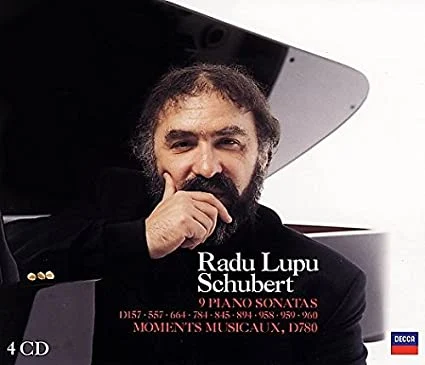

| ラド・ルプー:シューベルトのピアノソナタ集【名盤】 |

|

| スタジオ録音盤は素晴らしい。 |

次に演奏に加え音質の良いものは、第一にアルフレッド・ブレンデルだ。なぜならブレンデルの≪ピアノ・ソナタ第15番レリーク≫を聞いて初めて、この曲に感動できたから。

≪ピアノ・ソナタ第16番 イ短調 D845≫も神がかりの演奏をしている。彼のシューベルトのCDは別格だ。雪の中のライブ録音盤もあるが外での演奏なので音質的に良くなかった。

モーツアルト、ベートーベン、シューベルトというオーストリアの古典に関しては、アルフレッド・ブレンデルが残したCDは宝物だ。1970年代に高松宮殿下記念賞を受賞している。この年代はシューベルト演奏の絶頂期だった。このころのCDはすべて買いまくっている。

とにかくシューベルト弾きの権威としては、最高権威だったブレンデルが引退した今、現在では、世界的にも内田光子が最高権威ということになるが全集物のCD盤は期待外れだった。

しかし、

内田光子のシューベルト・シリーズCD8枚組、かなり暗い演奏だ。彼女は意図的に、鬱屈しているような演奏方法を取っている。演奏は良くない。

またルーマニア出身の偉大なピアニスト、ラド・ルプーのシューベルトは隠された名盤、その演奏は絶品と言ってよい。ラド・ルプーは、なぜか有名ではないので、ぜひ彼のシューベルトを聞いてほしい。ポール・ルイスは今後の期待のピアニストと言える。また、アルフレッド・ブレンデルのライブ録音盤は音的に貧しいが、≪第18番幻想≫は聴きごたえがある。

|

| ブレンデルの人生は、ベートヴェンとシューベルトの研究者だった。 |

シューベルトのピアノ作品は、≪ピアノソナタの21の曲目≫、《幻想曲「さすらい人」》、≪楽興の時≫全6曲の小品、《4つの即興曲・作品90》、《4つの即興曲・作品142》、≪ドイツ舞曲(小品)≫に分類したほうが分かりやすい。シューベルトのピアノ作品の全体的な曲想は、常にもの悲しい、孤独な世界が見え隠れしている。一言でいえば、「慰めの音楽」だ。≪楽興の時≫や≪即興曲≫の楽しい曲を聴いても、ほの暗く感じられる。特に内田光子によるシューベルトの演奏は、出色の出来栄えだが、内田光子氏曰く「死ぬ時にはシューベルトを弾いていたい」と。内田盤CDは、そこまで入り込んだCDなので聴いてみたくなるのは同じ日本人だからなのか。ただし、内田盤のような「慰めの音楽」、「かなり個人的な死生観?鬱屈した世界」を意識したくないときは、ラド・ルプーやリヒテル、またはアンドラーシュ・シフのような「中庸の演奏」もあるので、そちらとの演奏の比較も楽しみたい。

※≪ピアノソナタの曲目≫

●≪ピアノ・ソナタ第4番≫

シューベルトは、1810年から1813年にかけて弦楽四重奏曲、1813年から1816年にかけて交響曲に集中して取り組んだ後、1817年をピアノ・ソナタの創作に捧げた。初めてのピアノ・ソナタを1815年に作曲したが、未完成のソナタが多い。1817年になって更なる試行錯誤を重ねたという事実は、他のジャンルと比べ、シューベルトがピアノ・ソナタに取り組み始めたのが遅かったことを示している。いずれにしても、ピアノ・ソナタ第4番は1817年の≪ピアノ・ソナタの多作の年≫の幕開けを飾る作品である。またピアノ・ソナタ第4番はようやく全3楽章として完結したピアノ・ソナタである。初期の作品でありながら、シューベルトらしい旋律美と和声の調和が非常に心地よく酔いしれてしまう。なお、第2楽章は美しく歌謡的な楽章だ。シューべルトは第2楽章のこの旋律、牧歌的な主題を気に入っていて、ピアノソナタ第20番の最終楽章にそのまま引用している。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第4番 イ短調 D.537:(P)内田光子【名演】

|

シューベルト: ピアノ・ソナタ集 内田光子 |

●≪ピアノ・ソナタ第7番≫

シューベルト:ピアノ・ソナタ第7番はシューベルト初期のソナタ。ニ長調で書かれたD567の異稿である。D567とD568をともに「ソナタ第7番」とするもの、あるいはD567を「第7番」、D568を「第8番」とする表記の二通りがあるので、注意が必要。なお初版時(1829年)のタイトルは「グランド・ソナタ第3番 作品122」であった。D567は1897年の旧全集出版時に初めて印刷された。なお、D.567の作曲時期は1817年。変ホ長調のD568がいつごろ書かれたのかは定かではないが、1820年代の中ごろ以後と推定されている。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第7番 変ホ長調 D.568:(P)内田光子【名演】

|

シューベルト: ピアノ・ソナタ集 内田光子

|

●≪ピアノ・ソナタ第9番≫

シューベルト:ピアノ・ソナタ第9番は1817年8月の作品。シューベルトがショーバー家に滞在していた1817年に作曲に取り掛かった6曲のピアノ・ソナタのうち、最後を飾る全4楽章の作品である。自筆草稿譜に「1817年8月」と記載されているのに対し、完成したソナタが書き写された2つの筆写譜には「1818年8月」と書かれている。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第9 番 ロ長調:D575:(P)スヴャトスラフ・ リヒテル【神の域】

|

| リヒテル |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第9番 ロ長調:D575:(P)内田光子【名演】

|

シューベルト: ピアノ・ソナタ集 内田光子

|

●≪ピアノ・ソナタ第11番≫

緩徐楽章のない3楽章制ソナタ。そこにD 506のアダージョがあてはまるとする説がある。シューベルトらしい穏やかさをみせる第1楽章に始まり、充実した和音にスケルツァンドなリズムをのせる第2楽章、そしてまるでショパンのソナタ第2番終楽章のように開始する第3楽章。特に両端楽章では、まるで後期作品のようなスケールの大きさを感じられる。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第11番 へ短調 D625:(P)ケンプ

シューベルト:ピアノ・ソナタ第11番D.625 :(P)スヴャトスラフ・ リヒテル1978年【名演】

●≪ピアノ・ソナタ第13番(イ長調の小さなソナタ)≫

≪イ長調の小ソナタ≫ はシューベルト独特の愛らしい旋律に溢れた作品である。シューベルトのピアノ・ソナタの中でも最も親しまれている1曲であろう。作曲年代は1819年夏と25年の説があるが、いまだに結論はでていない(19年説がやや有力か)。なお、いずれの年も、シューベルトはオーストリアに旅行しており、その地で書き上げたものと考えられる。旅先で知り合ったソプラノ歌手でピアノもよく弾く18歳の娘ヨゼフィーネ・コラーのために書かれたのだという。後期の同じイ長調ソナタ第20番D959と区別して「イ長調の小さなソナタ」と呼ばれるこの作品は、3つの楽章全体に、いわば女性的なやさしい雰囲気が漂っている。しばしば技術的に容易であるとされるが、軽くなめらかな旋律を生かしながら伴奏部と内声をも充実させるのは、必ずしも簡単ではない。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第13番≪イ長調の小ソナタ≫ 作品120 D.664 :(P)ブレンデル 1982【名演】

|

| アルフレッド・ブレンデル:第13番は、この演奏がふさわしい。:スタジオ録音盤 |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第13番≪イ長調の小ソナタ≫ D.664:(P)内田光子【名演】

|

シューベルト: ピアノ・ソナタ集 内田光子

|

●≪ピアノ・ソナタ第14番イ短調D784(作品143 遺作)≫

ピアノ・ソナタ第14番イ短調は、1823年2月、ピアノ・ソナタにおける長いブランクからようやく這い上がった作品である。前作ピアノ・ソナタ第13番イ長調 は1819年のD664あるいは1817年の5曲にまで遡る。しかし、前年の1822年にはソナタ風の要素をもった《さすらい人》幻想曲を作曲し、ピアノ・ソナタ分野に自信がついたものとみられる。このイ短調ソナタは、その幻想曲のヴィルトゥオジティ(表現技巧)を受け継ぎつつ、内省的な深みをも追求した作品となった。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第14番イ短調D784(作品143 遺作):(P)ケンプ【名演】

|

| ケンプ |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第14番イ短調D784(作品143 遺作):(P)内田光子【名演】

|

シューベルト: ピアノ・ソナタ集 内田光子

|

●≪ピアノ・ソナタ第15番ハ長調レリーク(遺作の意)≫

ピアノ・ソナタ第15番ハ長調レリーク(遺作の意)は、未完のソナタ。《レリーク》(遺作の意)という呼び名は、1861年の初版譜にそう記されたことによる。第3,4楽章が不完全だが、最初の2楽章だけでも十分すぎる長さと存在感をもっているため、しばしば演奏の機会を与えられている。クジェネークによる補完版(1921)もある。楽章構成や細かなアーティキュレーションにおいて次作のソナタ第16番と類似している部分がみられるため、その試作と解釈されることもあるが、決して単なる踏み台といったレベルの作品ではないだろう。特に、第1楽章の転調による色彩的な幅は、他ジャンルの後期作品における特徴のひとつにもなっている。

第1楽章:モデラート、ハ長調、4/4拍子。ソナタ形式。

いくら転調好きのシューベルトといえど、こんなにも大胆な和声付けは、これ以前のソナタに例をみないものである。ハ長調という調設定と、冒頭のユニゾンによる調的に曖昧な旋律が、あらゆる調を自由に彷徨う音楽をほのめかしている。そして、和声とともに、シンコペーションのリズムや前打音・アクセント記号による強調音が、音楽を強力に引き締めている。

第2楽章:アンダンテ、ハ短調、6/8拍子。

異なる性格をもった3つの主題から成る抒情的な楽章。

第3楽章:メヌエット。アレグレット、変イ長調、3/4拍子。

トリオ部は完成しているが、メヌエット部が、あとわずかのところで断筆している。

第4楽章:ロンド。アレグロ、ハ長調、2/4拍子。

272小節より先が空白である。非常に軽快で楽しいエピソードが詰まっている楽章なので、ことさら未完成であることが惜しまれる。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第15番ハ長調≪レリーク≫D840:(P)アルフレッド・ブレンデル1988年【ノーベル賞級】

|

| アルフレッド・ブレンデル【神の域CD】:スタジオ録音盤 |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第15番ハ長調≪レリーク≫D.840 :(P)スヴャトスラフ・ リヒテル

|

| スヴァトラフ・リヒテル |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第15番ハ長調≪レリーク≫D.840 :(P)内田光子【名演】

|

シューベルト: ピアノ・ソナタ集 (P)内田光子 全く、良くない。 |

●≪ピアノ・ソナタ第16番イ短調≫

シューベルトはこれまで数多くのピアノ・ソナタを作曲してきたが、この作品はこのジャンルにおける初の出版作品となった。作曲された1825年5月から、わずか1年足らずという異例の早さである。献呈は、ベートーヴェンのパトロンとしても有名なルドルフ大公。

この年、シューベルトは未完も含めて3曲のピアノ・ソナタ(第15~17番)を生み出した。これまでのシューベルトのピアノ・ソナタでは、しばしば3楽章のものが見られるが、このソナタ以降は一貫して4楽章制をとるようになっている。この作品は、長さの点でも楽章間の曲想的対照の点でも、全体的に非常にバランスの良いソナタといえるだろう。

第1楽章:モデラート、イ短調、2/2拍子。ソナタ形式。

冒頭主題の「問いと答え」という形は第15番と同じだが、前作のような頻繁な転調は、展開部に限られている。

第2楽章:アンダンテ・ポコ・モッソ、ハ長調、3/8拍子。変奏形式。

主題と5つの変奏から成る。穏やかでありながらすでに調の揺れを見せる主題は、華麗な変奏や、和声的な変化を感じさせる厚い書法の変奏によって提示される。

第3楽章:スケルツォ。アレグロ・ヴィヴァーチェ、イ短調、3/4拍子。

軽く鋭い冒頭モチーフを駆使したスケルツォ部と、ウン・ポコ・ピウ・レントのゆったりとした子守唄風のトリオ部から成る。

第4楽章:ロンド。アレグロ・ヴィヴァーチェ、イ短調、2/4拍子。

八分音符に支配された即興的なロンド主題を中心に、一気に走り抜けてゆく。だがその中でも、フォルテで奏される二分音符やトリルで飾られた四分音符がアクセントになっている。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第16番 イ短調 D845:(P)アルフレッド・ブレンデル1987年 9月6-13日

|

| アルフレッド・ブレンデル【神の域CD】:スタジオ録音盤 |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第16番 イ短調 D845:(P)内田光子【名演】

|

シューベルト: ピアノ・ソナタ集 内田光子 残念ながら良くない。

|

●≪ピアノ・ソナタ第17番二短調≫

1825年の4,5月に2つのピアノ・ソナタ第15、16番を作曲した後、シューベルトは上オーストリアの旅に出た。第17番はその旅先で書かれたものである。この作品も前作に引き続き、シューベルトの生前に出版されることができた。献呈は友人でもあるピアニストのカール・マリア・フォン・ボックレット(1801-81)になされている。

40分近くもかかるほど拡大されたソナタであるにもかかわらず、全体を通して精気に満ち充実した作品であるのは、同年にウィーン楽友協会の補欠理事に選出されるなど、音楽家として認められたことによる作曲家の自信の表れだろうか。

なお、この旅行中には、消失したと考えられていた《ガスタイン》交響曲も作曲されている(現在ではそれは《ザ・グレイト》のことであると考えられている)。

第1楽章:アレグロ・ヴィヴァーチェ、ニ長調、4/4拍子。ソナタ形式。

和音を中心とした響きの豊かな第1主題と、リズムを生かしたスケルツァンドな第2主題から成る。展開部には多彩な転調がみられる。

第2楽章:コン・モート、イ長調、3/4拍子。

拍節感の曖昧さがおもしろい。3拍子のはずだが、どこか6/8拍子に感じられてしまう。途中に現れる歌のような主題がシューベルトらしく、魅力的である。

第3楽章:スケルツォ。アレグロ・ヴィヴァーチェ、ニ長調、3/4拍子。

前楽章にひきつづき、リズム遊びを楽しませてくれる。ヘミオラが多用されるが、トリオ部で3拍子の感覚を取り戻せる。

第4楽章:ロンド。アレグロ・モデラート、ニ長調、4/4拍子。

軽い雰囲気のフィナーレ。途中、力強さを見せるものの、全体的にかわいらしく、最後は眠りに落ちるかのように終わる。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第17番 ニ長調 作品53 D 850:(P)ポール・ルイス

|

| ポール・ルイス |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第17番 ニ長調 作品53 D 850:(P)内田光子【名演】

|

シューベルト: ピアノ・ソナタ集 内田光子

|

●≪ピアノ・ソナタ第18番ト長調(幻想ソナタ)≫

批評家としても名高いシューマンが「形式的にも精神的にも完璧である」といって絶賛した傑作である。現在でも、シューベルトの最もすぐれたソナタのひとつとして認識されている。作曲の翌年、ハスリンガー社から「幻想曲、アンダンテ、メヌエット、アレグレット」という4つの小品として出版され、シューベルトの生前に出版できた最後のピアノ・ソナタとなった。献呈は友人のJ・シュパウン。幻想曲が非常に美しい仕上がりを見せる一方、舞曲を多く作曲してきたシューベルトだけに、舞曲リズムを生かした楽章も魅力的な作品である。

第1楽章:モルト・モデラート・エ・カンタービレ、ト長調、12/8拍子。

叙情的で黙想的な楽章。ソナタ形式であるが、その名のとおり幻想的に、祈りのような歌が展開されてゆく。

第2楽章:アンダンテ、ニ長調、3/8拍子。

ゆったりとしたアンダンテにふさわしい主題と、鋭く厳しい雰囲気をもつ主題から成る。

第3楽章:メヌエット。アレグロ・モデラート、ロ短調、3/4拍子。

地を踏み鳴らすような力強さをみせるメヌエット部と、可憐な雰囲気のトリオ部から成る。メヌエットというよりは、むしろレントラー(3拍子の民俗的舞曲)に近いかもしれない。

第4楽章:アレグレット、ト長調、4/4拍子。

素朴なロンド主題は、ポルカを思わせる。舞曲のように軽快で愉快な楽章である。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第18番《幻想ソナタ》ト長調 D894:(P)アルフレッド・ブレンデル【ライブ録音盤の方は名演だ!】

|

アルフレッド・ブレンデル

:スタジオ録音盤 |

|

アルフレッド・ブレンデル

:ライブ録音盤の方が良い・

|

シューベルト:ピアノ・ソナタ第18番《幻想ソナタ》ト長調 D894:(P)内田光子【内田光子曰く、16歳の時出会った曲で、ここからシューベルトの曲が好きになったそうです。】

|

シューベルト: ピアノ・ソナタ集 内田光子

|

シューベルト:ピアノ・ソナタ第18番ト長調≪幻想ソナタ≫D 894:(P)スヴャトスラフ・ リヒテル【神の域】

|

| リヒテルの演奏は神の域。 |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第18番ト長調≪幻想ソナタ≫D 894:(P)ヴァレリー・アファナシエフ

|

| ヴァレリー・アファナシエフ |

●≪ピアノ・ソナタ第19番ハ短調(遺作)D 958≫

1828年9月、シューベルトは体調をくずし、兄フェルディナントのもとへ身を寄せた。死のわずか2ヶ月前のことである。しかし彼の創作意欲は衰えず、最後の3つのピアノ・ソナタを一気に生み出した。第19番はその1作目にあたる。そして10年後の1838年に、ディアベリ社から「シューベルト最後の作品。3つの大ソナタ」として、第20、21番と共に出版された。作曲家はJ・N・フンメルへ献呈するつもりであったが、出版の前年に当の受取人が没したため、出版社の判断でシューマンに献呈されることになった。

ベートーヴェンのピアノ変奏曲WoO80を意識したことは、第1楽章冒頭から明らかである。前年に没した偉大なる先輩に対するオマージュであろうか。

第1楽章:アレグロ、ハ短調、3/4拍子。ソナタ形式。

冒頭主題がベートーヴェンのピアノ変奏曲WoO80によく似ている。全体的にも、シューベルト特有のやわらかな響きは少なく、厳しく不気味な雰囲気に占められている。コーダ部分でも再びベートーヴェンを想起させる。

第2楽章:アダージョ、変イ長調、2/4拍子。

ベートーヴェンの《悲愴》ソナタと同じように、変ホ長調のやさしい主題で始まり、そしてまた翳りをみせる。転調も頻繁である。

第3楽章:メヌエット。アレグロ、ハ短調、3/4拍子。

比較的穏やかな楽章。メヌエット部とトリオ部の対比も強くはない。だがその分、フィナーレの躍動感が生きてくるだろう。

第4楽章:アレグロ、ハ短調、6/8拍子。ソナタ風ロンド形式。

タランテラのような快速楽章。他にも舞曲のようなリズムを感じさせる生き生きとしたフィナーレである。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第19番ハ短調≪遺作≫D958:(P)アルフレッド・ブレンデル1978年~1988年【名演】

|

| アルフレッド・ブレンデル |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第19番ハ短調≪遺作≫D958:(P)内田光子【名演】

|

シューベルト: ピアノ・ソナタ集 内田光子

|

●≪ピアノ・ソナタ第20番イ長調(遺作)D 959≫

シューベルトのピアノ・ソナタの中でも1,2を争う人気の作品。死のわずか2ヶ月前、シューベルトが体調をくずしながらも一気に書き上げた3つのピアノ・ソナタの2作目にあたる。10年後の1838年に、ディアベリ社から「シューベルト最後の作品。3つの大ソナタ」として、第19、21番と共に出版された。献呈はシューマン(第19番の解説参照)。

随所に朗々とした歌のような主題が散りばめられた非常に美しい作品である一方で、死期を悟っているかのような感情的な激しさをも内包している。こうした危ういバランスがこの作品の魅力のひとつとなっているのかもしれない。

第1楽章:アレグロ、イ長調、4/4拍子。ソナタ形式。

力強い和音と躍動感のある付点リズムで堂々と始まる。展開部は素朴な第2主題を素材として、急き込むような切迫感のある展開をみせる。

第2楽章:アンダンティーノ、嬰ヘ短調、3/8拍子。三部形式。

第2部の経過的な激しいパッセージを、バルカローレの主題から成る緩やかな部分が挟み込んでいる。

第3楽章:スケルツォ。アレグロ・ヴィヴァーチェ、イ長調、3/4拍子。

スタッカートのリズムが活きた刺激的なスケルツォ楽章。

第4楽章:ロンド。アレグレット、イ長調、4/4拍子。ロンド・ソナタ形式。

非常に親しみやすい冒頭主題は、シューベルト自身のピアノ・ソナタ第4番の緩徐楽章から転用されたもの。ロンドではあるが、エピソードの挿入よりも、むしろこの主題を中心的に提示することに主眼が置かれている。シューベルトにとって、それだけの価値をもった主題であったのだろう。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第20番 イ長調 D959:(P)アルフレッド・ブレンデル

|

| アルフレッド・ブレンデル |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第20番 イ長調 D959:(P)内田光子【名演】

|

シューベルト: ピアノ・ソナタ集 内田光子

|

●≪ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調(遺作)D 960≫

シューベルト最晩年のピアノ・ソナタで、崇高なまでに美しくおだやかな世界が感じられる作品。初期のピアノ・ソナタは古典的語法によって書かれたが、後期作品になるとロマン的情緒に富んだ構成になり、シューマンやブラームスに大きな影響を与えた。第1楽章は静かに深遠な主題で始まり、作品全体の広大さを予告し、第2楽章は引き続いてさらなる緊張感が持続する。第3楽章で軽やかな明るさをかいま見せ、第4楽章は軽妙なテーマが展開されながら終結する。長い道のりをたどるような第1楽章から第4楽章の最後は明るい光が射すように締めくくられ、このピアノ・ソナタは一作品として完成した孤高の存在感を持っている。

シューベルトが遺した最後のピアノ・ソナタ。シューベルトは、「大ソナタ」として3曲セットで出版するソナタ集の第3曲として本楽曲を構想し、D 958、D 959、D 960の3曲を並行して作曲した。近年の研究では、シューベルトは1828年5月にハ短調ソナタD 958の草稿譜作成に着手し、同年7・8月にイ長調ソナタD 959と変ロ長調ソナタD 960の草稿譜を制作したと推定されている。そして、浄書譜の作成は3曲まとめて同年9月になされたと考えられている。シューベルトは、ライプツィヒの出版社プロープストにこの3曲のソナタ集を売り込んだ1828年10月2日の書簡において、このソナタ集をヨハン・ネポムク・フンメルに捧げたいと表明している。これは、シューベルトが当時作曲家としても高名だったヴィルトゥオーソ・ピアニストを献呈者に選んだ点で興味深いが、本ソナタ集は作曲者の死後にウィーンのディアベリ社から1839年4月に出版されることとなり、シューベルトの意に反してローベルト・シューマンに献呈されることとなった。

この3曲のソナタ集においてシューベルトは、前年に逝去したベートーヴェンの遺産と真っ向から対峙した。これを端的に示すのが、現在までに本ソナタ集とベートーヴェン作品との関係性が多数挙げられている事実である。有名な例を挙げれば、ハ短調ソナタの第1楽章はベートーヴェンのハ短調変奏曲(WoO 80)、イ長調ソナタの第4楽章はベートーヴェンのピアノ・ソナタ第16番(作品 31-3)の最終楽章との関係が指摘されている。変ロ長調ソナタに関しても、第4楽章は、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第13番変ロ長調(作品 130)における後から差し替えられた最終楽章との関係が指摘されている。このように、この「大ソナタ集」がいずれも、初期の断章とは異なり、ベートーヴェンを少なからず意識して創作されているのは間違いない。

実際、シューベルトにとって、ベートーヴェンが一つの目標であったことは疑い得ない。例えば、友人の一人であるシュパウンは後に、シューベルトが「ベートーヴェンの後にさらに何ができるだろうか」と漏らしたと回想している。またシューベルトは書簡において、1824年5月のベートーヴェンによる自作品コンサートに言及し、自身でも似たようなコンサートを開きたいと表明している。そしてこれは、1828年3月に実現することになる。

こうした事実に鑑みると、シューベルトがベートーヴェンを念頭に本ソナタ集を創作したことにも納得がいく。だがこれは決して、シューベルトがベートーヴェンを単に真似したことを意味しているのではない。シューベルトは彼なりにベートーヴェンの遺産を消化し、自らの音楽が向かう方向性をはっきりと打ち出したのである。一般的に、ベートーヴェンの音楽が論理性や発展性によって「苦悩から歓喜へ」の一本道を指向したとすれば、シューベルトの音楽は発展より滞留を好み、同じ対象に様々な角度から光を当てるような特徴をもつ。本作品においても、ベートーヴェンを着想上の下敷きにしつつ、発展的な動機労作よりも、連想的・変奏的に旋律を紡ぎ出してゆくというシューベルトに典型的な特徴が、至るところに現れている。また、どの楽章の主題も、基本的に順次進行で流れる美しい旋律によって構成されている点には、シューベルトの「歌曲王」たる所以も垣間見えるだろう。

シューベルトの構成原理は反復であり、反復の陶酔から、また次の楽句の反復に入り、あふれ出るような楽想から楽想へと、聴衆を案内していってくれる。演奏者も鑑賞も・・・。

シューベルトの音楽の花園には花が尽き果てることは決してない。シューベルトを聴くとき、花から花へ蜜を求めて移っていく蜜蜂のように、甘美で純粋な旋律美と和声の魅力に酔いしれてしまう。花の大きさがどうの、花の順番がどうの、種類に統一がどうの、・・・などという、ものをああいう、こういう人たちにはシューベルトの音楽は向かない。そういった演奏家たちの手にかかると、例えばこの長大な変ロ長調ソナタなど、耐えがたく長たらしく感じて眠く感じられるのである。睡魔が襲ってくる演奏は嫌だ。もってまわった、もっともらしい音楽表現や音楽的技巧は邪魔だ。シューベルトをじょうずに歌わせる演奏家を選びたい。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調 D960:(P)ラド・ルプー【続けて3回聴いても飽きない名盤】

|

ラド・ルプー:最後のソナタ第21番の演奏にふさわしい。【ノーベル賞級】

39分55秒の演奏時間。 |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調 D960:(P)内田光子:45分間のじっくりとした演奏

|

シューベルト: ピアノ・ソナタ集 内田光子

|

シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調D960:(P)アルフレッド・ブレンデル1988年【名演】

|

| アルフレッド・ブレンデル |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調 D 960《遺作》:(P)アニーフィッシャー【ノーベル賞級の名演】

|

| アニーフィッシャー |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調D960:(P)タチアナ・ニコラーエワ

シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調D960:(P)アンドラーシュ・シフ

※《幻想曲「さすらい人」》

さまざまな点で異例の作品である。まず、幻想曲といいながら、その実質は切れ目なく続く4楽章制ソナタに則っているという点。速度表記と調性、拍子の変化によって明確に区切られていることから、シューベルト自身がソナタ風の幻想曲を意図していたと考えられる。

次に、比較的自由な作曲を得意とするシューベルトが、ベートーヴェン的な作品構築に挑んでいる点。この作品では、冒頭の音型によって全体が統一されているのである。そもそも、タイトルの《さすらい人》とは、第2楽章に引用された作曲家本人の同名リートに由来している。第1楽章の主題はその伴奏音型を利用したものであり、決して旋律として優美とはいえない。にもかかわらず、その特徴的なリズムを全曲にわたって生かしている点で例外的なのである。

さらに、シューベルトは対位法が苦手なことでも知られているが、第4楽章で敢えてそれを取り入れている点。終楽章でのフーガといえば、ベートーヴェンに特徴的である。同時代の先輩に対する尊敬の念とも考えられる。

最後に、家庭音楽としての穏やかな曲想の多いシューベルト作品の中でも、この幻想曲は激しく魅せる部分をもち、かなり高度な技術を要求するという点。作曲家自身ですら弾きこなすことができず、「こんな曲は悪魔にでも弾かせろ」と叫んだエピソードはよく知られている。

このようにシューベルトにとって特殊な作品であるが、しかし彼特有の愛らしい旋律が随所に見られ、得意の和声変化も魅力的に用いられているシューベルトらしい作品でもあるのだ。そして何より、ソナタ風ではあるが、主題が自由に即興的に発展している点で、あくまでも幻想曲であることを忘れてはならないだろう。

第1楽章:アレグロ・コン・フォーコ・マ・ノン・トロッポ、ハ長調、4/4拍子。

ソナタ形式だが、再現部が省略されている。これは、楽章ごとに完結せず、全体的な統一を計画しているためだろう。

第2楽章:アダージョ、嬰ハ短調、2/2拍子。変奏形式。

この主題が《さすらい人》D649である。この楽章は相当の技巧を必要とするが、最も変化に富んでおり、主題の展開を楽しむことができる。

第3楽章:プレスト、変イ長調、3/4拍子。

性格的にも形式的にも、スケルツォ楽章と思われる。ただし、最後は発展的に進行し、最終楽章へと続く。

第4楽章:アレグロ、ハ長調、4/4拍子。

第1楽章の調性と拍子に戻ってきた。フーガで始まるこの楽章は、再び冒頭楽章の力強さをみせ、フィナーレにふさわしい華々しさで全曲を閉じる。

シューベルト: 幻想曲 ハ長調 ≪さすらい人≫D760:(P)ケンプ1968年【名演】

シューベルト: 幻想曲 ハ長調 ≪さすらい人≫D760:(P)スヴァトラフ・リヒテル

シューベルト: 幻想曲 ハ長調 ≪さすらい人≫D760:(P)アルフレッド・ブレンデル【ケンプの演奏の方が歌謡性が豊富。ブレンデルは後半がうるさい。】

|

| アルフレッド・ブレンデル |

シューベルト: 幻想曲 ハ長調 ≪さすらい人≫D760:(P)エリー・ナイ

※≪楽興の時 作品94≫全6曲の小品

“楽興の時”というのは、19世紀に主としてピアノ曲のジャンルで広まったキャラクター・ピース(性格小品)の一種で、これらの初期のものということができる。シューベルトはこのタイトルの小品を1823年頃に6曲書いており、作品94として1828年の春に出版された。

第1番.ハ長調 / C dur

モデラート、4分の3拍子、三部形式。

変化に富む曲調であり、装飾音が多く、演奏には技術が必要である。両手3連符によるト長調の穏やかな中間部が、落ち着きのない主部との素晴らしい好対照を成す。

第2番.変イ長調 / As dur

アンダンティーノ、8分の6拍子、ロンド形式。

シチリアーノのリズムを基本としている。変イ長調の穏やかな主部に、嬰ヘ短調のエピソードが2度挿入されるが、2度目は突発的な激情の爆発に始まり、非常に印象深い。シューベルトは穏やかな曲にこうした激情的な部分を挿入する事が多い。

第3番.へ短調 / f moll

アレグロ・モデラート、4分の2拍子、三部形式。

6曲中最も知られている。シューベルトの存命中から愛好され「エール・リュス」(ロシア風歌曲)として有名であった。三部形式で左手の単調な伴奏を背景に右手が重厚な和音を歌う。NHKラジオ放送「音楽の泉」の主題曲としてもおなじみ。編曲次第では野卑な感じを与える。映画「カルメン故郷に帰る」でも用いられた。レオポルド・ゴドフスキーがこの曲をより複雑にした編曲を残している。また、常磐線いわき駅の発車メロディに採用されている。

第4番.嬰ハ短調 / cis moll

モデラート、4分の2拍子、三部形式。

右手の無窮動風の旋律を左手の単調な伴奏が支える構図である。しかしスタッカート奏法で右側ペダルを使わない個所が多く、演奏には訓練が必要である。中間部は変ニ長調の伸びやかな部分。エンハーモニックな転調が多い。

第5番.ヘ短調 / f moll

アレグロ・ヴィヴァーチェ、4分の2拍子、三部形式。

行進曲風の進撃的な主題。途中は転調が激しく扇情的に進行する。

第6番.変イ長調 / As dur

アレグレット、4分の3拍子、三部形式。

落ち着いた間奏曲。エンハーモニックな転調が多い。中間部は変ニ長調のユニゾン。速度指定はアレグレットであり、通常は5~6分の演奏時間であるが、内田光子やリヒテルはたいへん遅いテンポで10分以上かけ、瞑想的に演奏している。

シューベルト:「楽興の時」作品94 D.780 :第1曲~第6曲(全曲):(P)内田光子【名演】

シューベルト:「楽興の時」作品94 D.780 :第1曲~第6曲(全曲):(P)ヴィルヘルム・ケンプ1957年

シューベルト:「楽興の時」作品94 D.780 :第1曲~第6曲(全曲):(P)アルフレッド・ブレンデル【神の域CD】

|

| アルフレッド・ブレンデル |

シューベルト:「楽興の時」作品94 D.780 :変イ長調(No.2)&作品94~ヘ短調(No.3)&作品94~嬰ハ短調(No.4):(P)エリー・ナイ

《4つの即興曲・作品90・D.899》

シューベルト晩年の作品である。この頃の彼は、まるで人生の残り時間を知っているかのように精力的に作品を生み出した。同時期の作品には、重く暗い雰囲気をもつリート集《冬の旅》がある。実際、例えばこの即興曲集の第1番は、そのリズムと重々しい和音によって、葬送行進曲を想起させる。

シューベルトの作品では調設計の巧みさが際立っているが、この即興曲集も例外ではない。調と調の移行部分にも、また細部の一時的な借用和音にも、色彩的な変化の美しさが感じられる。

なお、「即興曲」というタイトルは、出版社のハスリンガーが与えたものである。

第1曲:アレグロ・モルト・モデラート、ハ短調、4/4拍子。

自由な変奏形式をとり、冒頭主題がさまざまな声部と調をさまよう。和声的な変化が絶妙な1曲である。

第2曲:アレグロ、変ホ長調、3/4拍子。

シューベルトの即興曲の中で最もポピュラーな1曲であろう。タイトルにふさわしい軽やかな三連符の流れをもつ。

第3曲:アンダンテ、変ト長調。4/2拍子。

調性、拍子ともにやや特異であり、初版ではト長調、2/2拍子に変更されてしまったほどである(その後、19世紀末の全集版で原典どおりに戻された)。非常に息の長い旋律が六連符の織り成す豊かな響きにのって歌われる。

第4曲:アレグレット、変イ長調、3/4拍子。

冒頭は同主短調の変イ短調で始まる。トリオ部分は嬰ハ短調つまり冒頭の下属調(異名同音)をとる。異名同音を利用した転調が、スムーズでありながらも印象的な進行をもたらしている。

シューベルト:≪即興曲≫:D.899 op.90-1~4:(P)アルフレッド・ブレンデル【第2曲目は大変美しい名曲、第3曲目は懐かしさを感じさせる名曲】

|

| アルフレッド・ブレンデル【神の域CD】 |

シューベルト:≪即興曲≫:D.899 op.90-1~4:(P)内田光子【名演】

《4つの即興曲・作品142・D935》

この即興曲集は、シューマン曰く、ヘ短調の4楽章制ソナタを思わせる。たしかに、ヘ短調の第1番に続いて、緩徐楽章としての第2番、変奏曲の第3番、そしてフィナーレの第4番と考えることもできる。しかし、シューベルト自身が4曲セットにこだわっていた形跡はない。

作品は、即興曲D899(op. 90)のすぐ後に作曲され、その続編を意図していたと考えられるが、出版は10年以上経ってからようやくディアベリ社から実現された。

第1曲:アレグロ・モデラート。ヘ短調、4/4拍子。

シューベルトはソナタ楽章のようだと言ったが、むしろ自由な形式で即興的な性格を存分に発揮している曲である。

第2曲:アレグレット。変イ長調、3/4拍子。

トリオを挟んだ3部形式。やさしく暖かい雰囲気が緩徐楽章を思わせる。

第3曲:アンダンテ。変ロ長調、2/2拍子。

変奏曲形式。主題と5つの変奏から成る。主題は自作の劇音楽「キュプロスの女王ロザムンデ」より転用。他に弦楽四重奏曲第13番にも使用されている。

第4曲:アレグロ、スケルツァンド。ヘ短調、3/8拍子。

まるでからかうような軽快なリズムで始まるが、中間部はそうしたスケルツァンドな雰囲気とは対照的に、大きくうねった音階が即興的に流れる。

シューベルト:≪即興曲≫:D.935 :作品142-1~4:(P)アルフレッド・ブレンデル【第3曲目の変ロ長調は楽しさ、いっぱいの名曲】【D935-2はD960と相似?】

|

アルフレッド・ブレンデル【神の域CD】

作品142は、第2番&第4番&第1番&第3番の順に聴く方が楽しい。 |

シューベルト:≪即興曲≫:D.935 :作品142-1~4:(P)内田光子【名演】

≪ドイツ舞曲(小品)≫ その他

シューベルト:≪15のドイツ舞曲≫:(P)エリー・ナイ

シューベルト:≪6のドイツ舞曲≫:(P)内田光子

シューベルト:≪12のドイツ舞曲≫:(P)内田光子

シューベルト:3つのピアノ曲(即興) op. 遺作: D 946:(P)内田光子:1997年5月

シュ―ベルト:≪軍隊行進曲≫D.733 No.1:編曲:カール・タウジッヒによるピアノ版:(P)キーシン 1994年【名演】

注:以上の楽章毎の解説全文は音楽の資料からコピーしたものです。