宮崎市民以外にはほとんど知られていないニュースなのだが、宮崎市内ほぼ中央部に位置する江平五差路交差点に、事故減少のための施策が施されることになった。(宮崎日日新聞の記事)

江平五差路。交差点自体は広く、見通しもよい

この交差点は、2017年に交通人身事故が全国で最多を記録し、NHKでも特集が組まれたことで、一躍有名になった。幹線道路2つが合流し、そこを串刺しにする形で東西を結ぶ道路が交わった結果、五差路となっているわけだが、以前はそれほど事故が多い場所ではなかった。この交差点に慣れていない人からは、難しい、わかりにくいとして不評なため、車線をカラーで色分けしたり、信号を増やすなどするようだ。

だが子供の頃からこの交差点を知っている人間からすれば、慣れていない人が事故を起こすという考え方には賛同できない。慣れているからこその危険要素が潜在的に存在する場所なのだ。ローカルな交差点の話など興味ないかもしれないが、交通ルールは全国同じである。そこにはどの街にも起こりうる危険のサンプルが詰まっているように思う。しばらく考察にお付き合い願いたい。

成長する交差点

まず江平五差路交差点(以下江平交差点)がどのような交差点であるかというところから話を進めたい。宮崎県の海岸線と平行に、南北に主要市町村を結ぶ国道10号線という道路がある。ここは片側3車線、右折専用レーンを入れればところどころ片側5車線になる、非常に交通量の多い道路だ。

これに宮崎駅前を通る、錦通りという片側2車線の道路が合流する。以前の錦通りはそれほど大きな道ではなく、交通量も少なかったが、宮崎駅のリニューアルによって駅前が発展し、それに伴って拡張されてきた。

この合流部に突き刺さるように東側から延びてくるのが、下原通りだ。この道は片側1車線とそれほど大きな道ではない。以前は宮崎港など海岸方向へ向かう小道で、それほど利用されていなかったが、2005年にこの道の延長線上にイオンモールができた。

宮崎市民からすれば、市街地からかなり遠く離れたところにイオンがぽつんとできたというイメージだった。だがこれに伴って、これまで田畑しかなかったJR日豊本線の東側が、次第に宅地化されていった。今もなお、宅地造成が盛んで、「新しい街」がどんどんできている。

この下原通りを延長して西側に延びるのが「学園通り」である。この道沿いには江平小学校、宮崎公立大学、宮崎大学付属幼稚園、同小学校中学校がある。またこの道からYの字に分岐する通りには西池小学校、宮崎西中学校、宮崎商業高校がある。

江平交差点の西側は、学校を取り囲む形で拡がる古い宅地ゾーンで、図書館や文化ホール、UMKテレビ宮崎やFM宮崎本社があり、文化的な面での中心地へ繋がっていく。江平交差点は、宮崎市の文化・商業・住宅・交通拠点の縦横斜めの導線を全部結んだところなのである。

曲がれない交差点

筆者も毎日の通勤で、この江平交差点を車で通過する。通勤時間帯の一番交通量が多い時は、この交差点の問題点が見えやすい。

筆者は学園通りから駅前へ繋がる錦通りへ右折する(青線)のだが、信号を2回、3回待たなければ右折ができない。それというのも、下原通りから学園通りへまっすぐ抜けてくる車の量(赤線)が異様に多いからだ。30年程前なら下原通り方向はほとんど人家がなかったので、朝そちらから市内中心部へ向かう車も少なかったが、すっかり様相が変わった。

右折車用に正面の信号は時差式になっているのだが、時差が10秒しかない。この広い交差点で、たったの10秒では3〜4台しか曲がれない。しかも下原通りから学園通りへ抜ける直進車も急いでいるのか、黄色信号でもどんどん交差点に進入してくるので、右折車はますます曲がれなくなる。

そうなると、右折のためにすでに交差点内に進入している右折車は、交差点から離脱するために赤信号になったぐらいのタイミングで急いで曲がらなければならない。

しかし昨今の車は、エコアイドリング機能搭載車が増えた。車の停止中は自動的にエンジンが停止し、ブレーキから足を離すとエンジンがかかる機構である。以前は軽自動車にしか搭載されていなかったが、最近は普通車や外車にも搭載されつつある。このエコアイドリングがONになっていると、どうしても発進がワンテンポ遅れてしまう。右折車の流れだしが、全体的に遅れ気味になる。

加えて問題になるのが、歩行者の存在だ。10号線方向が青信号になると、下原通りと錦通にかかる歩行者用信号も青になる(緑点線)。歩行者は目の前の信号が青になったら、左右の確認をせずにすぐに渡り出す人が多い。特に朝ジョギングしている人は、青になったとたん走って交差点に出てくる。さらに2カ所を渡りたい歩⾏者や⾃転⾞は、⼀つ⼀つの横断歩道を経由せず、2点間の最短距離で渡ろうとする(緑線)。

そうなると、いそいで脱出しようとする右折車と交差点の中で出会う事になるわけだ。筆者はまだ具体的な事故現場に遭遇したことはないが、そういう危険を何度か見かけたことはある。

交通量が多くても少なくても…

一方で、錦通りからやってきて北側へ抜けるルートにも色々問題がある。タクシーの運転手さんに聞いたのだが、駅前の信号が青になってすぐ、時速80kmぐらいで錦通を走り抜けると、江平交差点までずっと青信号のままで抜けられるそうである。ここは元々時速40km制限の道で、昼間の混雑時にはそんなことはできないが、夜も更けてくると、慣れている運転者はこの道をかなりのスピードで駆け抜けてくる。

そうなると江平交差点にも時速80kmぐらいで進入してくることになる。しかもここは、錦通りの2車線から10号線の3車線に車線が増えるため、交差点を渡るついでに車線変更する車が多い。もしなにかあったら、かなり大きな事故になり得る。

加えて、錦通りから10号線へ抜けるのではなく、下原通り(イオン方向)へ右折する車(青線)も大変だ。ここは右折専用の矢印が出るのだが、それが出ているのが5秒間しかない。対向車線からガンガン車が流れてくる(緑線)中、たった5秒では、2〜3台捌けるかどうか、という程度だろう。

思うに江平交差点問題は、「わかりにくい」ことではない。交差点自体は広く見通しもいい。とにかく信号プログラムの設計が古いのだ。特にイオン方面の人口爆発による下原通りの交通量を甘く見積もりすぎており、そこが赤になってもまだ焦って右折する車を数多く生み出している。全体的に、信号に対して動きがズルズルと遅れ気味という、常にイレギュラーな状況を産み出し続けている交差点なのである。だからよく交差点内の状況を観察してから発進しないと、さらなる渋滞や、悪ければ事故に繋がることになる。これは、車線を色分けしたり、補助信号を増やしても解決しないのではないか。

それよりももっと広い視点で、イオン方向へ向かう、あるいはそちらから市街地へ向かう車を、標識等によって下原通り以外に分散させていく必要がある。東西の交通導線が、たった片側1車線ずつの1本の道路に集中していること自体がおかしいのである。

イオンのような新拠点の出現により、すぐに変化が現れれば対応はやりやすいが、それに付随する宅地造成などは10年、15年かかってゆっくり状況が変化する。そうなると、はっきりいつからと意識することなく今の状況が「そういうもの」として定着してしまい、問題点が見えにくい。県警や自治体には、ぜひ実効性のある施策をお願いしたいものである。

:以上の全文はプロモーションディレクターの小寺氏の資料から

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

暫定高速道路での事故多発;

対面通行で走る自動車専用道路での事故多発

宮崎と北九州市を結ぶ東九州自動車道はいわゆる「暫定高速道路(対面通行で走る自動車専用道路)」である。普通の片側1車線の道路を時速80キロ以上で飛ばすことを強要する世にも恐ろしい高速道路である。

この「暫定高速道路」で、片側1車線の道路を走行していると突然、車が大きく浮き上がると、跳ねるようにこちらに向かってきます。 撮影者はとっさに左にハンドルを切り、なんとか正面衝突は避けましたが、一歩間違えれば大事故になるところでした。 当時の状況について、撮影者は、次のように話しました。 撮影者:「車が飛んでくるのが見えた時、恐怖より焦りを感じた。あれこれ考えるより先に、手が無意識に動いていた」 幸い、この事故によるけが人はいなかったということです。 突然、目の前に車が飛んでくる恐怖。専門家は、悲惨な事故を防ぐためには、道路に対策を講じるべきといいます。 道路交通法に詳しい・高山俊吉弁護士:「対面通行で走る自動車専用道路で、対面通行の中にきちんと障壁がないというのは、私はこれは危険だと思う。自動車専用道路であれ、高速自動車国道であれ、対面走行ができる部分は作ってはいけない。つまり普通の高速道路に作り替えるべきだ。中央障壁をちゃんと作ることによって、こういう事故を起こさないようにするというのが、非常に重要」 (「グッド!モーニング」2022年11月1日放送分より)

車のオート機能過信に自動車学校が注意喚起 「運転者はこの機能が働いたら負けと思って」

Hint-Pot の意見 - 11 時間前

これから12月にかけての年末は交通事故が増加する傾向にあります。慌ただしい毎日の中でついつい気持ちが先を急ぎ、運転前の安全確認がおろそかになっていませんか? 交通安全を呼びかける投稿が度々大反響を呼んでいる烏山自動車学校(栃木県那須烏山市)の公式ツイッター(@KarasuyamaDS)は、車のオート機能の使い方について注意喚起。乗車前点検の重要性を訴えています。

オートスライドドアが作動するまで危険に気づかないのはNG

「運転者はこの機能が働いたら負けだと思って全力で反省してほしい」

烏山自動車学校はそんなメッセージとともに、後部座席のスライドドアを外側から映した映像をツイッターに投稿しました。

後部座席からは1本のパイロンが横倒しになってはみ出していますが、運転手はそれに気がついていないのか、スライドドアのオート機能が作動しゆっくりとドアが閉まっていきます。やがてパイロンの先端をぎゅっと挟むと、タッチセンサーが働き、またゆっくりとドアが開きました。

投稿は反響を呼び2000件近い“いいね”が。またリプライ(返信)には、「こういった安全機能や自動運転は、もしちゃんと作動しなかったら大事なので、ないものとして車に乗ってます!」「あんなにつぶれるまでドアが戻らないw 挟まれたら痛いんじゃないかな」「同乗者の安全を確保するのも運転手の義務ですよね」など、共感の声が寄せられています。

車の進化は著しく、オートスライドドアだけでなく、スマートキーや自動運転、駐車支援機能などさまざまなものが自動化しています。こうした機能はうまく使いこなせばとても便利な反面、ついつい過信して安全確認がおろそかになってしまうことも。事故を防ぐにはまずしっかりと目視を行うことが大切です。乗車前の安全確認から怠らず、気を引き締めて運転に臨みましょう。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

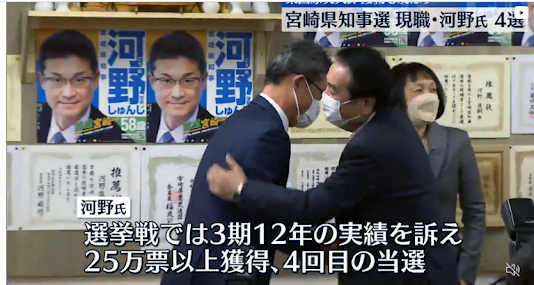

宮崎県知事選挙 各陣営の終盤戦の取り組みは 国内

宮崎県知事選挙、各陣営の終盤戦の取り組みを、取材にあたっている税田奈緒子記者に聞きます。

(聞き手:川野武文アナウンサー)

(川野AN)

選挙戦、終盤に入って、各陣営、熱が入っていますが、まず東国原氏の動きはどうでしょうか。

(税田記者)

東国原氏は政党や団体からの推薦をほとんど得ず、草の根の選挙戦を展開しています。

選挙戦の前半は、街頭演説などの冒頭で「1期で退任した理由」など過去の経緯を説明していましたが、選挙戦後半に入って自身の政策を訴えることを重視しています。

中でも、「宮崎のブランド力」「宮崎の存在感」を上げるというキーワードを多く使用していて、「県政の変革」を訴えています。

また、投票率の向上が当落のカギを握るとみていて、浮動票や若者の取り込みを図りたいとしています。

(川野AN)

続いて、河野氏の陣営は、いかがでしょうか。

(税田記者)

河野氏は、自民党、公明党、経済10団体や企業・団体などからおよそ400の推薦を取り付け、組織戦を展開しています。

河野氏は日本の長期政権である自民党とパイプ(ずぶずぶの関係、ポパイじゃない)を保っている!

|

| 組織が、組織力が勝利した。その組織と河野氏が密接に抱き合う! |

選挙戦の前半は自身の3期12年の県政運営について「安定・堅実な県政」と表現し、「これは停滞ではなく、安定のもとでの成長をしてきた」と訴えています。

中盤に入り、陣営側は東国原氏の追い上げに危機感を感じていて、推薦を得た企業や団体の職員などに改めて支持をお願いしているということです。

また、県民の多くの支持を得たうえで当選したいとしていて、投票率50%を見据えたうえで高い得票率を目指したいとしています。

前回の知事選の投票率は「33.9%」と過去最低となりました。

これからの宮崎のかじ取り役を選ぶ大切な選挙です。

いま、候補者、SNSでも政策などを発信しています。それぞれの政策を確認して、投票に足を運んでほしいと思います。

選挙結果:

河野俊嗣氏「この瞬間は生涯忘れることがない、そういう思いがしています。政治家としての自信を強め、さらに力を発揮していきたい」

河野氏は旧自治省出身。2005年に総務部長として宮崎県に出向し、副知事を経て2010年に宮崎県知事に初当選しました。選挙戦で河野氏は、口蹄疫からの復興や、新型コロナウイルス対策など3期12年の実績を訴え、経済団体などの支援を受けて、25万票以上獲得し、4回目の当選となりました。4期16年の長期政権となった。宮崎県の景色が変わっていくでしょう。

一方、前の県知事の東国原氏は、草の根選挙で無党派層を取り込み、選挙戦の後半に猛烈な追い上げを見せましたが、わずかに及びませんでした。

東国原英夫氏「自分の資質・素養、そういったものが足りなかったということであります」

宮崎県知事選挙には、河野氏と東国原氏のほか、新人のスーパークレイジー君の計3人が立候補していました。新人のスーパークレイジー君も一万票近くを獲得したのは宮崎県民の凄い。

宮崎県選挙管理委員会によりますと、今回の宮崎県知事選の投票率は56.69%で、過去最低だった前回よりも22.79ポイント高くなりました。

地方選挙なのに、今回の宮崎県知事選が全国で話題になっていることは、日本中の国民が「何かの期待」をしているのか?若しくは「ひるおびの話題の一つ」に過ぎないのか?分からない。

悲報、新型コロナウイルスによる感染拡大が続く中、河野俊嗣宮崎県知事は「地産地消の旅」へ!河野俊嗣宮崎県知事はコロナ対策にしても、宮崎県全体で重症病床17しかないし、病床数なんて鹿児島の半分以下、大分の6割程度で、専門家の意見を聞きながら対策したいといまだに言ってる。

【Vol. 9/ショートver】対話と協働を重視【河野しゅんじ(河野俊嗣)宮崎県知事】

【Vol. 6/ショートver】スポーツで地域活性化【河野しゅんじ(河野俊嗣)宮崎県知事】

宮崎県知事選挙の感想:

裏も表も隠さず正直者が馬鹿を見た?馬鹿者?⇔東国原力(メディアを知り尽くした力)が無くしたもの⇒宮崎の経済に不安⇒県民が安定を求める⇒大きい組織や企業に頼りたくなる⇒個人や店が衰退⇒犯罪が増えそうだ⇒警察力を高める⇒社会が安定する⇒このままが良いと考え始める⇔国債に頼った予算で国も県も「安定」したと考える⇒成長しない(経済のゼロ成長)ままか、マイナス(負)のサイクルになる⇒大きい組織や企業が内部に隠れて金(国民の税金)をため込む⇔真に国民が苦しむとき、遠い親戚(アメリカ、イギリス)より近くの友人を頼りたい(中国の資金力やロシアの資源力)⇒思想の無い人に悪漢は近寄り、何をするかは「歴史」が決めるでしょう。

宮崎県知事選で、現職の河野俊嗣氏(58)が4期目の当選確実を決めた後、前知事の東国原英夫氏(65)は宮崎市の事務所で、報道陣の取材に応じ、「半数の人が『宮崎がこのままではいかん』と思った。一歩及ばなかったが、私はスポーツマンなので、これでノーサイド。みなさんは現職と力を合わせ(宮崎を)元気にするよう一丸となってください。私も微力ながらそんな活動を考えたい」と語った。2007年に初当選後、1期限りで退任したことへの批判については「完全に払拭(ふっしょく)はできなかったが、だいぶご理解が浸透したと思う」と語った。(大畠正吾)

「世の中を変えるの」は、若者か馬鹿者?のいずれか。(河野太郎)

|

| 左が馬鹿者?(河野太郎)、右はロシアのロブロフ外相 |

河野太郎デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(デジタル改革、消費者及び食品安全)のインタビュー記事「デジタルから日本を変える」(聞き手・青山和弘)の一部を転載します(「文藝春秋」2023年1月号より)。

――まず旧統一教会問題への対応について伺います。河野さんは消費者担当相として、岸田文雄政権が解散命令請求と被害者救済法案の策定に向かう流れを主導したと思います。そのカギとなったのが、河野さんが消費者庁内に設置した「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」です。検討会は8月12日の大臣就任後初の記者会見で立ち上げを宣言するという電光石火の対応でしたが、どういう考えだったのでしょうか。

河野 消費者担当相になるのは2015年以来2回目なので、やるべきことはある程度わかっていました。最初の時は、オーナー商法で問題になった「ジャパンライフ」の件で、消費者庁は明らかに後手に回った。もっと早く動いていれば被害は小さくて済んだのではという思いがあったので、旧統一教会への対応は「ちょっとのんびりしすぎている。すぐやるぞ」と言いました。直ちに第三者の検討会を作って「消費者庁としてちゃんと対応していたのかの検証と、これからどうすべきかの提案をしてください」と。また消費者庁は消費者安全法第三十九条で、他の役所にもモノを言えるわけですから、メンバーには「検討会は消費者庁に立ち上げるが、他の役所に不十分なところがあれば、それはそれで言ってください」と言いました。

――検討会のメンバーに長年教団と闘ってきた紀藤正樹弁護士と、元野党議員の菅野志桜里弁護士を入れました。この人選には、消費者庁内にも慎重意見があったそうですが、2人を選んだ理由は?

河野 菅野さんは、国会議員としての仕事ぶりを見て、能力のある方だと思っていました。紀藤さんはこの問題に一番詳しい方です。詳しい人が入って議論してもらわないと、意味がないと考えました。

――この人選ですと、旧統一教会に厳しい結論が出るのは想像がつきますね。当初から、解散命令請求の提言も視野に入っていたのですか?

河野 僕がああしろ、こうしろと言うつもりはありませんでしたし、実際に言いませんでした。専門家の皆さんに、「過去の消費者庁の対応がどうだったのかと、これからどうすればいいのかを言ってください」とだけお願いしました。

岸田総理「いいんじゃない」と

――検討会について、岸田総理に報告や相談はしたんですか?

河野 「こういうメンバーで行こうと思います」というところから、岸田総理とは話をしています。実は僕と岸田さんは1997年、2人で遺伝子組み換え食品の表示問題を担当した頃から、消費者問題に深く携わってきたんです。紀藤さんも岸田さんをよくご存じです。だから一応、「こういうメンツで行こうと思います」と報告して、「おお、いいんじゃない」という感じでした。

――10月に入ると検討会は、政府が解散命令請求を視野に宗教法人法に基づく質問権を行使するよう提言します。岸田総理はそれまで旧統一教会への解散命令請求には慎重な姿勢を見せていましたが、検討会の報告書が出た衆議院予算委員会の初日に、一転して質問権の行使を表明しました。岸田総理とはどんな話をしたのですか?

河野 (報告書が出る)前に検討会の議論の方向性を伝えました。「文化庁がこれまで、質問権を行使してこなかったのは甘いんじゃないかという意見が大半でした」と。たぶん、それから岸田さんが文化庁を呼んで話を聞いたりして、「じゃあ予算委員会で言うか」と決めたんだと思います。

――岸田総理は、河野さんに慎重な反応は見せなかったのですか?

河野 まったく。

――一方、専門家や政府与党の一部からは、「民法の不法行為」によって解散命令を出すのは、無理筋ではないかという意見も出ています。どう受け止めますか?

河野 最後は裁判所、司法の分野でお決めいただくことでしょう。政府としてはできることはやります。

――また報告書では被害者救済のための法整備も求めています。法案を巡って野党側からは、「マインドコントロール下の寄付の規制」や「寄付の上限設定」など、ハードルの高い内容が提案されていて、憲法で保障されている財産権の侵害や、寄付で成り立っている宗教界全体を揺るがすとの懸念も出ています。こうした状況をどう見ていますか?

河野 消費者庁は、検討会の報告書で「これはやろう」と言ったものを粛々とやります。そこから先は与野党協議で、必要なら議員立法などでやることになるでしょうから、そこでしっかり議論してもらえばいいと思います。

――自民党内には旧統一教会と関係の深い議員が多くいますし、一部の議員が選挙前に政策協定を結んでいた問題も浮上しています。今の党の対応を十分だと思いますか?

河野 党のことは党で考えてやっていることですので、あまり私がとやかく言う話ではないと思います。

一体化に2年の期限のワケ

――自分の職務以外の事は口を挟まないということですね。ではデジタル化の話に移りたいと思います。岸田総理は河野さんの突破力に期待して、デジタル相に任命したと伺っています。一方で、「担当を特化した大臣にした方がいい」という考えがあったと聞いています。河野さんはどのように受け止めていますか?

河野 「やれ」と言われたことをしっかりとやるのが仕事だと。

――そんな中で、マイナンバーカードと健康保険証との一体化について、2024年秋までにという期限を切りました。思い切った期限を設定したと思うのですが、どういう狙いなのですか?

河野 例えば僕はこの5年間で、閣僚としての担当省庁が変わるたびに保険証が切り替わりました。転職するのが当たり前の時代で、保険証の切り替えが頻繁になっています。だからマイナンバーカードとの一体化で、切り替えが一切要らなくなるのはメリットだと思います。また薬の情報を共有できるし、将来的には匿名化した情報をビッグデータで分析して、どういう医療が最適かという標準治療も変わっていくでしょう。データに基づいた医療が進むことで、医療の質は格段に上がります。そういう意味で、個人にも日本人全体にも大きなメリットがあると思います。

――メリットは分かるのですが、なぜ2年の期限を設けたのですか?

河野 ダラダラやるよりは、ピシッと目標を掲げてご説明したほうが、世の中が自分ごととして受け取ってくれると思います。要するに、「2年のうちに保険証をマイナンバーカードに切り替える」と言うと、「寝たきりの高齢者はどうしたらいいんだ?」とか、「赤ちゃんは2年で大きくなっちゃうのに、写真を撮らなきゃいけないの?」とか、いろんなことが気になってくる。今、そうした懸念を「どんどん寄せてください」と申し上げたら、もう5000件ぐらいご意見が来ています。すると行政側もやるべき課題がはっきりするので、非常に良いと思います。

◆

河野太郎デジタル大臣インタビュー「デジタルから日本を変える」全文は、月刊「文藝春秋」2023年1月号と、「 文藝春秋 電子版 」に掲載されている。

(河野 太郎/文藝春秋 2023年1月号)