オートブレーキホールドの話

このところ、オートブレーキホールド機能を搭載した車が増えてきています。

便利!という方もいれば、そんなものはいらない。ブレーキくらい自分で踏めば良い。という方もいるようですね。その方が安全!という訳がありそうです。一方、オートブレーキホールド機能をONにしていれば、一度停止状態になればブレーキを踏み続けることなくその状態が維持されるため、ドライバーの負担は大きく軽減されるのです。

しかし、オートブレーキホールドの使用には注意も必要です。オートブレーキホールドによるブレーキは、あくまで一時的なものであり、パーキングブレーキのように継続的に停止状態を維持するものではありません。基本的に、オートブレーキホールド機能はアクセルをわずかに踏んだだけで解除されます。そのため、オートブレーキホールドによる停止状態のときには、ドライバーは常に前方に注意し、すぐに走行を開始できる状態にする必要があります。

さらに、オートブレーキホールドは車種によって、エンジンを切ると機能がキャンセルされるものと、エンジンを切っても機能の設定が維持されるものがあります。

そのため、オートブレーキホールド機能のON/OFFは絶えず注意することが求められます。自動車メーカーも、オートブレーキホールドはあくまで補助機能であることを強調しています。

賛否両論ありますが、このページでは、オートブレーキホールド機能とはどんな機能なのか?メリット、デメリットと、搭載車種について紹介します。

オートブレーキホールドとは

オートブレーキホールド機能とは、車が止まっている時にブレーキペダルから足を離しても、ブレーキが保持し続ける機能のことです。普通、ブレーキペダルから足が離れると、クリープ現象で少しずつ前に進んでしまいますが、止まったままの状態が維持されます。

オートブレーキホールド機能が作動している状態でアクセルを踏むと、自動で解除されて発進できます。

オートブレーキホールドのメリット

オートブレーキホールド機能は、渋滞している道や、ロングドライブで効果を発揮します。

渋滞している道など、長時間ブレーキを踏まないといけない場面で、ずっとブレーキを踏んでいなくて良いので、の足への負担を軽減することができます。

また、オートブレーキホールド機能が搭載されている車は、ほとんどに、停止保持機能付のアダプティブクルーズコントロールがついています。

オートブレーキホールドがついていない車のアダプティブクルーズコントロール機能は、30km/h以下になると解除されてしまったり、0km/hまで対応していても数秒でブレーキが解除されてしまったりしますが、オートブレーキホールドがついている車の停止保持機能付アダプティブクルーズコントロール機能は、渋滞でもしっかり停止状態を保持し、動き出したらボタンを押すか、アクセルを踏むと自動で追従を再開してくれます。

オートブレーキホールドのデメリット

駐車場内の走行など、クリープ現象で走りたい場合、オートブレーキホールド機能がはたらいていると、ブレーキから足を離したままでは動き出さないので、少し面倒です。

そういう時は、オートブレーキホールド機能をOFFにしましょう。

スイッチ1つでOFFにできるので、大きなデメリットというほどのことではありません。

右側に「AUTO HOLD」というボタンがありますが、それを押すことでON、OFFの切り替えができます。ほとんどの車がこのような仕様です。

軽自動車の、オートブレーキホールド搭載車一覧

・ホンダ、N-ONE 全グレードに標準装備

・ホンダ、N-WGN 全グレードに標準装備

・ダイハツ、タフト 全グレードに標準装備

・日産、デイズ

|

| メーター上にオートブレーキホールド状態になっているか表示される(写真はN-WGN)。オートブレーキホールド機能は、ホールド状態時にシートベルトを外すと強制的にパーキングブレーキが作動する制御が入っているので、うっかりクルマから降りてしまうことを防いでくれる。もちろんノロノロ動く渋滞ではこの機能のスイッチは入れず、従来通りブレーキを調整しながら運転した方が楽ではある |

<オートブレーキホールド機能の使いかた>

■ブレーキ力を自動的に保持させる

オートブレーキホールド機能は、次の条件が満たされたときのみ、メーター内のオートブレーキホールド表示灯が点灯し(白色)、待機状態になる。

・運転席シートベルトを着用している

・電動パーキングブレーキが解除されている

・セレクトレバーがP位置以外にある

・急な坂道の途中に停車していない

・アイドリングストップ機能が作動していない

オートブレーキホールド機能が待機状態のとき、ブレーキペダルを踏んで車両を停止させると、オートブレーキホールド機能によって、自動的にブレーキ力が保持される。

ブレーキ力が保持されているときは、メーター内のオートブレーキホールド表示灯が緑色に点灯する。

■発進する

セレクトレバーがPまたはN位置以外にあり、ブレーキ力が保持されている状態でアクセルペダルを踏むと、保持されているブレーキ力が解除されて発進する。

ブレーキ力の保持が解除されると、メーター内のオートブレーキホールド表示灯が白色に点灯し、待機状態に戻る。

と、いう日産のオートブレーキホールドの説明だったが、理解していただけただろうか? メーカーごとに記述方法の違いは若干あるが、どのメーカーも、これに似た作動ロジックだと考えてもらえばいい。

また、この厳しい条件を、一つでも外れると作動しない(待機状態にならない)、ということでもある。

このように、メーカー側はオートブレーキホールドを仕掛けるタイミングを厳密に決めている。

よって、ブレーキに故障が生じていたり、何かしらのトラブルが起きていない限り、勝手にオートブレーキホールドが解除されてしまうことはない。

ところで、HOLDスイッチはいつ使うの?

トヨタは11車種、日産は5車種、ホンダは12車種、マツダは8車種、三菱4車種、スバル7車種、ダイハツなし、スズキなし 2020年5月現在

ブレーキホールドがあるメーカーの代表的なモデルをあげると、カローラ、RAV4、フィット、ホンダN-WGN、デイズ、ルークス、CX-30、マツダ3、アウトランダー、デリカD:5、レヴォーグ、フォレスターなど約50車種。

手引き式や足踏み式のパーキングブレーキと比べて、オートブレーキホールドとセットとなるEPBのコストは高く、ミドルクラス以上のクルマからの採用となっていたが、昨今、N-WGNやデイズといった軽自動車にも採用され始めている。

グレードによって電動パーキングブレーキのシステムが使い分けられており、全車標準採用ではなかったりもするが、凄い時代になったものだ。

以上はオートブレーキの話でした。

電動パーキングブレーキの短所と長所

電動パーキングブレーキ(EPB :Electrical Parking Brake)(E-PKB)

搭載するクルマが世界的に増えてきている「電動パーキングブレーキ(E-PKB)」。操作スイッチのレイアウトの自由度であったり、坂道発進でサポートしてくれたりと、多くのメリットがあるいっぽう、じつはデメリットもあるのをご存じだろうか。

先進的なタイプは、全車速追従型で停車状態まで制御が続く。停車時間が長引くと、自動的に電動パーキングブレーキが作動して、停車を続けられる。しかしパーキングブレーキが電動式ではない車種は、全車速追従型でも、長時間の停車はできない。追従停車後2秒ほど経過すると、先行車が停車していても自車は勝手に再発進する。また車種によっては、追従速度が時速25km前後を下まわると、クルーズコントロールがキャンセルされるタイプもある。

電動パーキングブレーキを備えた全車速追従型に慣れたユーザーが、低速域でキャンセルされるタイプを運転すると、自分でブレーキを操作するタイミングが遅れたりするから注意したい。

(危険防止の対策)レンタカーなども含めて、他人のクルマのクルーズコントロールを使うときは、取扱説明書を読むなどシステムを把握する。運転姿勢も大切だ。電動パーキングブレーキを備えた全車速追従型を含めて、クルーズコントロール作動時でも、靴底はつねにペダルに向けておく。いつでもブレーキペダルを踏める姿勢を整えておきたい。

■メリットその1:操作力がほぼいらない

電動パーキングブレーキ(以下、E-PKB)は、基本的には作動と解除はフットブレーキを踏み込んだ状態でスイッチを引くとパーキングブレーキがかかり、スイッチを押すと解除される機構である。

手引きのサイドブレーキや足踏み式のパーキングブレーキほどには力が必要ではなく、力の弱い方や、障害のある方であっても、簡単に操作できるのがメリットのひとつだ。

■メリットその2:パーキングブレーキの解除し忘れはもう生じない

パーキングブレーキを効かせたまま走り出してしまった、という経験をした方はいないだろうか。パーキングブレーキ作動中はメーター内に警告が出ており、作動させたまま走行すると、故障の原因となる恐れもあるが、E-PKBには「自動解除」してくれるものがある。

たとえばシフトをドライブに入れると、自動でパーキングブレーキが解除されたり、アクセルペダルを徐々に踏み込むことで解除されたりするクルマもある。

■メリットその3:運転支援との組み合わせによって疲労軽減が期待できる

E-PKBは、クルーズコントロールとの相性が非常にいい。前走車へ追従して走行しているときに渋滞で巻き込まれた場合、クルーズコントロール(全車速追従機能付き)とE-PKB連動したクルマならば、ノロノロ運転が続いてもブレーキのオンオフを自動制御してくれるため、フットブレーキから足を踏みかえる頻度が減り、運転者の疲労軽減が期待できるのだ。

■デメリットその1:寒冷地では思わぬトラブルになりかねない

寒冷地でサイド式、またはフット式のサイドブレーキを効かせたまま長時間駐車すると、ブレーキが凍結し、パーキングブレーキが解除できない、という話を聞いたことはないだろうか。実はE-PKBでも同じ現象が起こりうる。

このような場合は、シフトを「P」に入れた後に、E-PKBを解除しておくことが必要だ。エンジンをストップさせるとE-PKBが作動する、というクルマもあるので、寒冷地にお住まいの方や、スキーなど寒い地域へ行く際は注意が必要となる。

車種ごとに操作方法が異なる場合があるため、マニュアルを読んだり、心配ならばディーラーへ事前に確認することをお薦めする。

パーキングブレーキON/OFFの操作はメーカーにより異なります。

■デメリットその2:解除方法がとっさに分からない

セカンドカーやレンタカー、会社のクルマなど、普段乗っているクルマ以外のクルマに乗ると、E-PKBの操作に戸惑うことがある。現時点、E-PKBの操作方式はメーカー間で統一されておらず、ブッシュで解除されるのかロックされるのか、バラバラな状態だ。

クルマを発進させるとき、とっさに混乱してしまわないよう、運転する前によく確認をしておく方がいい。

ちなみに、足踏み式パーキングブレーキのクルマに長いこと乗っていた癖で、E-PKB搭載車なのに、左足で「ダンッ」と思いっきり足踏みをしてしまうという恥ずかしい思いをしたことがあるのは、筆者だけではないはずだ。

■デメリットその3:機能を誤解する可能性がある

昨今のE-PKB搭載車には、信号待ちの停止時に、フットブレーキから足を離しても停車し続ける「ホールド機能」が備わっていることが多い。

しかし、すべてのE-PKB搭載車に、同様のホールド機能があるとはかぎらない。「ホールド機能があるものだ」と過信をして信頼しきっていると、思わぬ落とし穴にはまる可能性がある。

■まとめ

E-PKBはとても便利な装置だが、安全運転のサポート面から、ドライバーの疲労低減まで期待はできない。過信は禁物。ドライバーは、使い方を十分に分かった上で使用できるようになることが必要である。

信号待ちの際などに、ブレーキ状態を保持する「オートブレーキホールド」という機能が近年標準化されつつあります。一見、ドライバーにとってはメリットだらけの機能ですが、過信し過ぎは禁物のようです。

実は危険!? オートブレーキホールドの落とし穴

技術の進歩により普及してきた便利な機能は多くあります。クルマに関する身近な機能のひとつとしては、停車中にブレーキを維持してくれる「オートブレーキホールド」が挙げられます。

しかし、過信しすぎると思わぬ危険に繋がることがあるようですが、どのような危険が伴うのでしょうか。

オートブレーキホールドとは、ブレーキを踏んで停止した際にブレーキ機能を保持して、停止状態を維持してくれる機能です。

国産乗用車では、2006年に発売されたレクサス「LS」で初めて採用されて以降普及が進み、現在ではコンパクトカーや軽自動車にも多く採用されています。

オートブレーキホールドが普及した背景には、「電動パーキングブレーキ」が深く関係しています。

従来は、「サイドブレーキ(ハンドブレーキ)」と呼ばれる手で操作する方式や、足踏み式のパーキングブレーキが主流でした。

一方、近年では電子式パーキングブレーキが普及してきたことで、その副次的機能としてオートブレーキホールドが普及することになったのです。

渋滞時など、走行と停止を頻繁に繰り返す際などに、オートブレーキホールドは重宝します。

AT車の場合、シフトを「ドライブ」レンジに入れているときには、アクセルを踏んでいなくてもクルマがゆっくりと走行する「クリープ現象」が構造上発生。

そのため、渋滞時や信号待ちなどで一時的に停車する際、ドライバーはブレーキを踏み続ける必要があります。

一方、オートブレーキホールド機能をONにしていれば、一度停止状態になればブレーキを踏み続けることなくその状態が維持されるため、ドライバーの負担は大きく軽減されるのです。

しかし、オートブレーキホールドの使用には注意も必要です。オートブレーキホールドによるブレーキは、あくまで一時的なものであり、パーキングブレーキのように継続的に停止状態を維持するものではありません。

基本的に、オートブレーキホールド機能はアクセルをわずかに踏んだだけで解除されます。

体が硬い人は、パーキングの駐車券を取るときに体をひねると、右足もそのまま右に動いてしまって、踏んでいたブレーキペダルが離れてしまい、となりのアクセルペダルに接触してしまう事故が多い。

そのため、オートブレーキホールドによる停止状態のときには、ドライバーは常に前方に注意し、すぐに走行を開始できる状態にする必要があります。

さらに、オートブレーキホールドは車種によって、エンジンを切ると機能がキャンセルされるものと、エンジンを切っても機能の設定が維持されるものがあります。

そのため、オートブレーキホールド機能のON/OFFは絶えず注意することが求められます。

自動車メーカーも、オートブレーキホールドはあくまで補助機能であることを強調しています。

例えば、マツダ「CX-5」の取扱説明書には「オートホールドは、あくまでも停車時のブレーキ操作を補助する機能です。機能を過信してブレーキ操作を怠ると、意図せず車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。道路状況や周囲の状況に応じて、適切にブレーキを操作してください」という注意事項を記載。

また、日産「セレナ」のオートブレーキホールド機能の説明には、「急な坂道や滑りやすい路面、外的要因で自動車が動くとオートブレーキホールド機能が作動していても、車両が動き出すおそれがあります」と明記されています。

つまり、オートブレーキホールドはあくまでドライバーに対する補助機能のひとつであり、ドライバーは自己の責任のもとで機能を使用するという意識が必要です。

オートブレーキホールドについて、警視庁交通課の担当者も以下のように話します。

「オートブレーキホールドは、あくまでドライバーの責任のもとで使用し、システムを過信することなく、常に道路状況に注意する必要があります」

※ ※ ※

オートブレーキホールドを実際に使用している男性は次のように話しています。

「クルマを買い替えた際に、オートブレーキホールドが搭載されていました。信号待ちや渋滞時には便利な機能ですが、以前にゲート式の精算機で足がアクセルに触れてしまい、発進した際には危うくゲートにぶつかるところでした。

また、駐車時など細かな動きが求められる際には不便な部分もあり、そのあたりは機能のON/OFFを上手く使い分けることが大切です」

※ ※ ※

オートブレーキホールドなどの運転支援機能は、ドライバーにとって運転時にゆとりが生まれることで操作による疲労やミスが軽減されます。

しかし、機能を過信すると思わすトラブルに発展する可能性は常に気にしておかなければいけません。

オートブレーキホールドは自動運転に向けた第一歩?

オートブレーキホールドの普及には電動パーキングブレーキの採用が関係していることは先に述べたとおりですが、より大きな視点でいえば自動運転に向けた第一歩ということもできます。

「自動運転」という言葉を文字通りにとらえるならば、「走る」「曲がる」「止まる」といったクルマの基本的な機能のすべてをクルマそのものに任せることになります。

日本や米国で採用されている自動運転の定義では、これは「レベル5(完全自動運転)」に該当しますが、現時点ではレベル5相当のクルマは市販されていません。

現在、市販されているクルマのほとんどは「レベル1(運転支援)」もしくは「レベル2(部分的自動運転)」です。

オートブレーキホールド機能自体はレベル1の「運転支援」に該当しますが、オートブレーキホールドの基礎となる電動パーキングブレーキは、「ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール」や「衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)」などを含めた部分的自動運転支援システムの一部となっている場合が多く、オートブレーキホールドが搭載されているクルマの多くは、「レベル2」の自動運転車に該当する可能性もあります。

いわゆる自動運転車について、前出の警視庁交通課の担当者も以下のように話します。

「現状の法規制では『レベル2』の自動運転車による事故の責任は原則としてドライバー側にあるとされるため、ドライバーは常に対応できるような体制をとっておかなければなりません」

※ ※ ※

オートブレーキホールド機能のみならず、近年では便利な運転支援機能が多く登場しています。

しかし、そうした機能はあくまでドライバーの運転を支援する補助的機能であり、法的にも原則としてドライバーの責任に帰するということを理解しておかなければなりません。

そのなかで、2021年3月5日に世界初の「レベル3(条件付自動運転)」の自動運転車となるホンダ「レジェンド」が発売されました。

100台限定かつリース販売のみではありますが、渋滞時などの限られた条件において、運転をほぼ完全にクルマに任せられるのが特徴です。

さらに、自動運転中に発生した事故についてはメーカー側に責任を問うこともできるという点が、これまでの自動運転車とは大きく異なる部分です。

レジェンドのようなクルマが登場したのは画期的ですが、レベル3以上のクルマが普及するまでは、あくまで運転はドライバーがおこなうものだという意識が重要です。

|

| P、R、N、D、この順番は、どの車も共通する。 信号機を待つときは上の写真の状態ですかね。 しかしコインパーキングのような駐車場ではPレンジが良い。 Nレンジでは、その下がDレンジなので危ない目に合う可能性がある。 |

同乗しているクルマが暴走! 助手席のあなたに、できることはあるか!?

アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違いや、ドライバーの体調急変による暴走事故がなくなりません。特に2019年は、4月19日に池袋で12人が死傷、6月4日には福岡市で9人が死傷するという大きな事故が発生しています。双方の事故に共通しているのは、通常通り走行している最中に暴走し始めたことと、異変が起きてから衝突するまでに数百mの距離があったこと、それに助手席に同乗者がいたことです。

特に福岡の事故では、事故車両は1km前後、暴走していたと見られていますから、同乗されていたかたは、さぞ怖い思いをしたでしょう。発見されたときには、シートベルトを外して足元にうずくまった状態で亡くなっていたそうですから、ドライバーの足をアクセルペダルから離そうとしていたのかも知れません。

さて、あなたが同じような状況に遭遇したとき、何かできることはあるでしょうか? 今回はそれを、みなさんと一緒に考えようというのが趣旨です。

最初にお断りしておきますが、本稿は「どんなクルマにも当てはまるひとつの対処法を指南する」のが目的ではありません。クルマはメーカーやモデル、年式によって、装備されている機能が異なりますから、それぞれに応じて適切な対処方法は変わってきます。個別具体的な方法についてはみなさんに考えていただき、それを事前にシミュレーションしておくことで、事態に瀕した際に最善の対応が取れるようにしておきましょうというのが本稿の趣旨であり、いわば自然災害に対する避難訓練のようなものだと思って下さい。

同乗中に暴走したら、シフトを「N」にするのが有効

前置きが長くなりましたが、ここから本題に入りましょう。各社とも最新のモデルは、衝突被害軽減ブレーキや踏み間違い防止アシスト装置が付いているものがほとんどになっていますが、すべてのドライバーが最新のクルマに乗っているわけではないし(池袋も福岡も、先進安全装置は未搭載のクルマでした)、そうしたシステムも、ハンドルを切ったりアクセルを踏み増したりすると「回避操作が行われた」と判断して、機能を停止するものも少なくありません。

こうしたことを踏まえると、共通して言える対処方法は「それ以上の加速をやめさせる」ということ。具体的には「ギヤをN(ニュートラル)に入れる」ことです。実際、これを緊急停止対策として取扱説明書に掲載しているメーカーも少なくありません(個別に確認して下さい)。

電動パーキングブレーキって何? うれしいメリット&アノ技ができなくなるという意外なデメリット

最近になって、採用するクルマが急増しているのが「電動パーキングブレーキ」です。これは、文字通りに「パーキングブレーキ」の操作を「電動化(モーターで動かす)」したもの。

「パーキングブレーキ」は、停まっているクルマにブレーキをかけて、不用意に動かなくするのが目的です。座席の横にレバーとして設置されている車両もあるため、「サイドブレーキ」や「ハンドブレーキ」とも呼ばれます。

また、ブレーキペダルの左横にあって、足で踏んで操作する「足踏み式パーキングブレーキ」、さらにはレバーを引き上げるように操作するタイプもありました。

パーキングブレーキは、足で操作する通常のブレーキとは、操作系統が別になっており、後輪だけに効くというのも特徴です。静かなところにクルマを停車して、電動パーキングブレーキを作動させて耳を澄ますと、車体の後ろの方から「ウィーン」というようなモーターの作動音が聞こえるはず。それが電動パーキングブレーキの作動音となります。

電動のメリット(1)自動でパーキングブレーキがかかる

パーキングブレーキを電動化させると、どのようなメリットがあるのでしょうか。それは、「自動でパーキングブレーキを作動させることが可能になる」につきるでしょう。

メリットを上手に利用した仕組みが「オートブレーキホールド」です。これは、すべての車種に設定があるわけではないのですが、オプションで機能がONになっている状態でクルマが停車すると、自動でブレーキが作動します。それでいてアクセルを踏めば自動でブレーキを解除します。これがあれば、坂道で信号停車した時も、クルマが後ろに下がる心配も軽減されます。

電動のメリット(2)停車もできる追従ドライブ支援機能が可能に

そして、もう一つの大きなメリットが、「追従ドライブ支援機能(レーダークルーズコントロール)全車速追従機能付き」が可能になるという部分です。この機能は「アダプティブクルーズコントロール(ACC)」とも呼ばれ、最近話題の「先進運転支援システム」のひとつ。前走車に自動で速度を調整しながら追従する機能です。

ポイントは、「全車速」という部分。つまり、速度ゼロの場合も対応しなければなりません。前走車が、速度を落としていって停まった場合、後ろの自分のクルマも停まって、しかも、停車をキープしなければならないのです。そのときに自動でパーキングブレーキを作動できないと、数十秒から数分といったある程度の長い時間、クルマを停めておくことができません。

もしも、電動パーキングがなくて“全車速”と言う部分を省いた機能の場合、前のクルマが停まりそうになると“ドライバーが自分でブレーキを踏まなければならなくなる”という、限定的な「追従ドライブ支援機能」になってしまいます。最後まで自動でやってくれる方が便利なのは、言うまでもありません。

そのために、中途半端な機能にするのではなく、最初から電動パーキングブレーキと「追従ドライブ支援機能(レーダークルーズコントロール)全車速追従機能付き」をセットで採用するクルマが増えています。

デメリットはコストアップ&モータースポーツのある技が使えなくなる!?

電動パーキングブレーキがあると便利なことが理解できたと思います。では、逆に悪いのは、どんなことでしょうか。

最大の問題は、コストアップです。ブレーキにつながるワイヤーを手動で作動させていた、従来のパーキングブレーキ。それに対して、電動パーキングブレーキにはモーターなどの、新たな装置が必要になります。ましてや、新しい装置なので、量産効果によるコストダウンも、まだまだ。その追加分は車体価格に反映されてしまいます。「これまでなくても困らなかった機能。高くなるならいらない」と思う人もいることでしょう。

また、パーキングブレーキを電動化すると、モータースポーツの、ある技が使えなくなります。それが「サイドターン」、もしくは「スピンターン」とも呼ばれるもの。

これは、パーキングブレーキが、4輪ではなく、後輪だけに効くことを利用します。カーブを曲がっている最中に、急激にサイドブレーキ(パーキングブレーキ)を強く効かせるため、サイドブレーキを使うタイミングが肝になります。うまくいくと、後輪のタイヤだけがロックして、クルマの後ろ側が大きく振り出されるスピン状態に陥るのです。ここで完全に一回転するのではなく、狙った角度だけクルマの向きを変えるのが「サイドターン」という技の難しさ。上手に決まれば、普通よりも、急な角度でスピーディに曲がることが可能になります。また、後輪を空転させるドリフト走行に入る、きっかけにサイドブレーキ(パーキングブレーキ)を強く効かせるという使い方もあります。(モータースポーツのテクニックなので、公道では行わないでくださいね!)

ところが電動でゆっくりと効く、電動パーキングブレーキは、こうしたモータースポーツの技には使用できません。これも電動パーキングブレーキのデメリットとなります。

電動パーキングブレーキはさらに普及すること間違いなし!

とはいえ、モータースポーツの技うんぬんというのは、実際に利用するのは非常な少数派。本当に必要な人は、本格的なラリー競技のように、わざわざ別のレバー型のサイドブレーキを設置するようになるのではないでしょうか。そのため「モータースポーツのために電動パーキングブレーキの採用が見送られる」というケースは、ほとんどないはず。また、コストアップという問題は、普及が広がれば量産効果によって、どんどんと小さなものになります。こうした状況を考えると、これからも電動パーキングブレーキの普及は、どんどんと進んでいくことでしょう。

電動パーキングブレーキの採用が進む理由とは?

電動パーキングブレーキの仕組み

電話の「ダイヤルをまわす」や、テレビの「チャンネルをまわす」、切符に「ハサミを入れる」と同様、「サイドブレーキを引く」という表現も、世代によっては通じなくなるかもしれない。

パーキングブレーキをかけるのに相変わらず“引く”行為が必要なことに変わりはないが、電動パーキングブレーキの登場と普及によって、下に伸ばした腕を鋭角に折り曲げる必要はもはやなく、人差し指をほんの少し動かすだけで済むからだ。

電動パーキングブレーキ(Electric Parking Brakeの頭文字をつなげて「EPB」と表現することも)は、手で引くタイプのパーキングブレーキ(このタイプを「サイドブレーキ」や「ハンドブレーキ」とも呼ぶ)や足踏み式のパーキングブレーキを電動式に置き換えたものだ。

手動式や足踏み式のパーキングブレーキは、レバーを引いたり、ペダルを押し込んだりすることでワイヤーが巻き取られ、後輪のブレーキユニットに取り付けられたパーキングブレーキが機能する仕組みだ。停車時や、エンジンを止めてクルマから離れるときに、クルマが勝手に動き出さないよう保持しておくための機構である。MT乗りにとっては、上り勾配で発進する際にクルマが後退しないよう止めておくためのデバイスにもなる。

電動パーキングブレーキは、手動でワイヤーを引く行為をモーターの動きに置き換えたものだ。シートのスライドやリクライニングを手動で行うか、電動で行うかの違いと似たようなものである。多くのクルマは、シフトレバーの近くにある、“P”のスイッチを指で軽く引き上げるだけで操作は完了。これで、パーキングブレーキがかかった状態になる。解除する場合は、スイッチを押し下げればいい。

便利なオートブレーキホールド機能

電動パーキングブレーキが手動式と異なるのは、多機能な点だ。手動式/足踏み式パーキングブレーキの場合は解除する際、ブレーキをかけるときと同様に手または足を使って動きの大きい、そして力の要る操作をしなければならない。

電動パーキングブレーキの場合は、Dレンジ(またはRレンジ)に入れたり、アクセルペダルを踏んだりすると自動的に解除される場合が多い。パーキングブレーキをかける必要もなく、エンジンストップボタン(エンジンを始動したり停止したりするのに、「キーを回す」こともなくなってきた)を押すと自動でパーキングブレーキがかかる(機能や操作方法はメーカーや車種ごとに異なる。以下同)。

オートブレーキホールド機能を使えば、信号待ちなどでの停車時にブレーキを踏みつづけている必要がなくなる。パーキングブレーキ・スイッチの後方に「AUTO HOLD」と書いたスイッチがある。エンジンもしくはシステム始動後にこれを押しておくと、ブレーキペダルを踏んで停止したとき、自動でパーキングブレーキがかかる。メーターに「HOLD」の表示灯が点灯していれば、ブレーキペダルから足を離してもパーキングブレーキが自動でかかってクルマが勝手に動かないよう保持してくれる。この機能、使ってみると、ブレーキペダルを踏むのに結構大きなエネルギーを使っていることに気づく。

アクセルペダルを踏み込むと自動的にパーキングブレーキが解除されるのは、電動パーキングブレーキを通常どおり作動させたときとおなじ。負荷が軽減されるので、信号待ちだけでなく、渋滞時にも便利な機能だ。個人的には、1度使ったらやめられない機能だと思う。面倒臭がらず(怖がらず?)に1度試してみてはいかがだろう。

メリットは?

電動パーキングブレーキのメリットは、自動機能を活用することにより、パーキングブレーキのかけ忘れや、戻し忘れを防止できることだ。手引き式のパーキングブレーキは力の弱い人にとっては難物で、クルマを固定しておくのに十分なブレーキをかけられない場合がある。電動パーキングブレーキなら、その心配は要らない。力に自信のある人にとっても、間違いなく運転負荷の軽減につながる。また、車両デザイン側にとっては、パーキングブレーキのレバーが不要になるため、運転席まわりのデザイン自由度が上がる。

電動パーキングブレーキの採用車種が増えているのは、上記のメリット以外にも理由がある。全車速追従機能付きクルーズコントロールに、電動パーキングブレーキが欠かせないからだ。「全車速〜」を作動させているときに先行車が停車した場合、自車も停止させる必要がある(そうでないと衝突してしまう)。停止後に先行車が発進するまで止まっている間、ドライバーにブレーキを踏んでもらっては利便性を損なうので、自動で電動パーキングブレーキを作動させてクルマを停車させておくシステムとするのが一般的だ。

全車速追従機能付きクルーズコントロール(ステアリング・アシスト機能とセットになっている場合が多い)はとくに近年、クルマの商品力を高める有力なデバイスになっている。見方を変えれば、電動パーキングブレーキの採用が増えているのは、全車速追従機能付きクルーズコントロールの採用が増えているから、と理解することもできる。

そう考えると、将来は採用例が増えこそすれ、減る方向に推移するとは考えにくい。

電動パーキングブレーキに関する注意事項

車両を離れるときは、セレクトレバーをP位置にしたあと電動パーキングブレーキをかける。

電動パーキングブレーキをかけたり、解除したりの操作を短時間に繰り返さない。システムの過熱を防ぐために電動パーキングブレーキが作動しなくなる場合があります。約1分間経過してから再度操作してください。寒冷時に駐車するときは、電動パーキングブレーキをかけずにセレクトレバーをP位置に入れる。

電動パーキングブレーキを解除したまま車輪の前後に適切な輪留めをしてください。寒冷時に電動パーキングブレーキをかけると、パーキングブレーキが凍結し、解除できなくなるおそれがあります。

電動パーキングブレーキがバッテリー上がりや故障などで解除できなくなったときは、日産販売会社またはJAFなどのロードサービスに連絡してください。

電動パーキングブレーキをかけたり解除したりすると、車両の下部から作動音が聞こえることがありますが、これは異常ではありません。電動パーキングブレーキは、電源ポジションがONのときのみ解除できます。

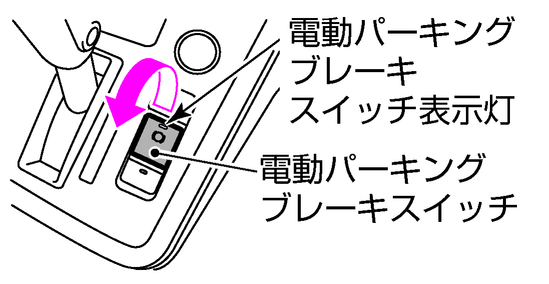

電源ポジションがOFFのときに電動パーキングブレーキスイッチを引くと、電動パーキングブレーキスイッチの表示灯がしばらく点灯状態になることがあります。

走行中、非常事態で電動パーキングブレーキをかける必要が生じたときは、電動パーキングブレーキスイッチを引き上げ続けてください。ブザーが鳴り、電動パーキングブレーキがかかります。スイッチから手を離すと、電動パーキングブレーキは解除されます。

電源ポジションがOFFまたはACC状態のときに、電動パーキングブレーキスイッチを引くと、電動パーキングブレーキスイッチの表示灯がしばらく点灯状態になることがあります。

ACC状態については、オートACC機能(オートACC機能)をお読みください。

日産車 電動パーキングブレーキのかけかた

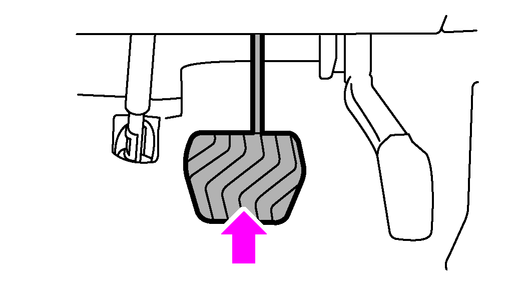

ブレーキペダルをしっかりと踏み込みます。

電動パーキングブレーキスイッチを引き上げます。

スイッチを引き上げると、電動パーキングブレーキスイッチの表示灯が点灯し、メーター内の電動パーキングブレーキ警告灯(赤色)が、約2秒後に点灯します。

オートブレーキホールド(オートブレーキホールド★)が作動しているときにセレクトレバーをPにすると、自動的にパーキングブレーキがかかります。

セレクトレバーがP以外でオートブレーキホールドが作動しているときに運転席シートベルトを外すと、自動的にパーキングブレーキがかかります。

オートブレーキホールドが作動しているときに電源ポジションをOFFにすると、自動的にパーキングブレーキがかかります。

急な坂道または立体駐車場に駐車するとき

急な坂道または立体駐車場に駐車するときは、電動パーキングブレーキスイッチを2回引き上げてください。パーキングブレーキの効きが最大になります。

新車・中古車選びの参考に、特に、5年落ち・7年落ちには気を付けて!中古の保証にアダプティブクルーズコントロールとか電動パーキングブレーキとかの故障も保証の範囲に含まれるか(アウディとワーゲンならミッションも)確認が必須ですよ。整備記録・点検簿・交換履歴なども目を通して、善き車との出会いをお祈り申し上げます。

エラーが頻発した時に確認する事

ちなみに、アダプティブクルーズコントロールでエラーが頻繁に出る方へ

・フロントガラスを綺麗にしましょう

・ガラスコートがギラつきの原因の時も

・ガラスの傷とか確認

・グリルを綺麗にしましょう

・ヒューズから電源取り、シガーソケット接続、OBD2からの電源取りすべてやめてみましょう

・レーダー探知機やめてみましょう(ACC電源から取ってても)

・空気圧をチェック

・ローダウン・車高調をやめましょう

・TVジャンパーキットをやめましょう

・サイドブレーキアース落としとかはホントにやめましょう

上記はアダプティブクルーズコントロールのエラーを誘発しやすくなるようです。

エラーが頻発することが故障の引き金になるのか、その関連性はよくわかっていません。

ガラスやセンサー部分の汚れが検知精度を下げるというのは理解できます。単純に朝日や西日に向かって走っているだけでアダプティブクルーズコントロールがキャンセルされるという事もあります。

カメラやセンサーに強い光が入ってセンシングできなくなるらしい、とのこと。

車高を変えたことでの不具合はない、と語る方もいますが、センサーの向きや角度・範囲への影響は無視できません。

社外品の電力使用も因果関係については明確ではないようですが、レーダーの検知時に消費電力が急上昇とか、TVキットで走行中に見えるようにするのにコードの変更やサイドブレーキを引いているという誤信号を送っているケースもあるとかで、不具合を誘発しやすいのではないか、と諸説あります。

エラーに関しても、ディーラーやショップで一時的にエラーを消す方法もないことはないらしいです。

センサーのエラー表示をキャンセルして車検だけは通す、とかも技術的には可能だそうで、コーディングで不具合のある自動ブレーキやアダプティブクルーズコントロールだけ機能を殺す、ということも出来るとか・・

パワステが効かなかろうが、ブレーキとサイドブレーキ、ヘッドライトに排ガス装置に問題なければ車検はパスできるとか・・

安全機能が効かないというのと、そういったコーディングで予測できない更なるトラブルも発生したら目も当てられないので、絶対にススメません。

ハイテク時代、コーディングによるチューニング・カスタムが流行っている中で、そういう根本的な解決にならない対処法には頼らないようにしましょう。

(文:鈴木ケンイチ 編集:ミノシマタカコ+ノオト)

ACCを使わない方がいいケース:

① 一般道では絶対お勧めしません。高速道路と違い、長く一定速度を保つ場面が少ないこと、かつACCのセンサーが前方に向けてセットされているため、バイク、自転車、歩行者等の急な飛び出しを検知できない場合があり、対応が遅れます。

② 高速道路の料金所付近や合流・流出エリア、カーブのきつい首都高などでは、ACCのセンサーが検知範囲を越えてしまうために正確な作動をしないことがあります。

③ 前走車が目視できず急停止できないエリアや、豪雨や霧・雪などの視界が悪くセンサーが正常に動かない可能性があります。

なぜプリウスミサイル、アクアミサイルと呼ばれるのか?