⓴

グリーンイノベーション基金事業

「バイオものづくり技術による

CO2 を直接原料としたカーボンリサイクルの推進」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画

令和4年 10 月 27 日経済産業省

商務・サービスグループ

1. 背景・目的

![]() カーボンリサイクルにおけるバイオものづくり技術の重要性と課題解決の方向性

カーボンリサイクルにおけるバイオものづくり技術の重要性と課題解決の方向性

![]() バイオものづくり技術を利用したカーボンリサイクルは、バイオマス資源や大気中等の CO2 を原料として、バイオプラスチックや機能性素材などの化学品、燃料、タンパク質や飼料等の食品を生産する取組である。炭素の固定経路としては、大きく①バイオマス資源利用によるCO2 の資源化、②植物による CO2 の直接資源化、③微生物による CO2 の直接資源化といった3類型が存在する。ゲノム編集、ゲノム構築等再先端のバイオ技術を適用することで、今後大幅な生産性の向上が期待できることから、バイオものづくりはカーボンニュートラル社会の実現に向けた有力な選択肢のひとつといえる。

バイオものづくり技術を利用したカーボンリサイクルは、バイオマス資源や大気中等の CO2 を原料として、バイオプラスチックや機能性素材などの化学品、燃料、タンパク質や飼料等の食品を生産する取組である。炭素の固定経路としては、大きく①バイオマス資源利用によるCO2 の資源化、②植物による CO2 の直接資源化、③微生物による CO2 の直接資源化といった3類型が存在する。ゲノム編集、ゲノム構築等再先端のバイオ技術を適用することで、今後大幅な生産性の向上が期待できることから、バイオものづくりはカーボンニュートラル社会の実現に向けた有力な選択肢のひとつといえる。

![]() 日本の部門別 CO2 排出量(電気・熱配分後)のうち、製造業・工学プロセスが占める割合は 36.7%。このうち、特にバイオものづくりに関連する化学、繊維、食品飲料からは 21.9%の年間 8,901.7 万トンの CO2 が排出されており1、これらの業種についてはバイオものづくり技術による CO2 排出削減への貢献が期待できる。

日本の部門別 CO2 排出量(電気・熱配分後)のうち、製造業・工学プロセスが占める割合は 36.7%。このうち、特にバイオものづくりに関連する化学、繊維、食品飲料からは 21.9%の年間 8,901.7 万トンの CO2 が排出されており1、これらの業種についてはバイオものづくり技術による CO2 排出削減への貢献が期待できる。

![]() バイオものづくりに関心が集まる背景として、直近 10 年でゲノム合成、ゲノム編集等の技術革新により、合成生物学が急速に台頭していることがある。さらに、ゲノム解析、IT・AI 技術の進展とあいまって、バイオ×デジタルの潮流が加速し、ゲノムと代謝物の関係を明らかにできるようになった。その結果、高度にゲノムがデザインされ、物質生産性を高度に高めた細胞(=スマートセル)を利用することにより、インプットとアウトプットのバリエーションを大幅に拡大した新たな物質生産プロセスを利用することが可能となりつつある(バイオものづくり革命)。

バイオものづくりに関心が集まる背景として、直近 10 年でゲノム合成、ゲノム編集等の技術革新により、合成生物学が急速に台頭していることがある。さらに、ゲノム解析、IT・AI 技術の進展とあいまって、バイオ×デジタルの潮流が加速し、ゲノムと代謝物の関係を明らかにできるようになった。その結果、高度にゲノムがデザインされ、物質生産性を高度に高めた細胞(=スマートセル)を利用することにより、インプットとアウトプットのバリエーションを大幅に拡大した新たな物質生産プロセスを利用することが可能となりつつある(バイオものづくり革命)。

![]() OECD や米国のシンクタンクが実施した試算によると、細胞内分子や細胞、臓器を活用して物質生産するバイオエコノミーの世界市場は、2030 年には 200 兆円に成長すると予測しており2、2040 年には、高位予測のケースでは 400 兆円に達するとの予測も出ている3。また、バイオ技術の利用は農林水産、健康医療分野で先行したが、今後は、素材やエネルギー、食品などの分野でも高い成長が予測されている。

OECD や米国のシンクタンクが実施した試算によると、細胞内分子や細胞、臓器を活用して物質生産するバイオエコノミーの世界市場は、2030 年には 200 兆円に成長すると予測しており2、2040 年には、高位予測のケースでは 400 兆円に達するとの予測も出ている3。また、バイオ技術の利用は農林水産、健康医療分野で先行したが、今後は、素材やエネルギー、食品などの分野でも高い成長が予測されている。

![]() 合成生物学でトップを走る米国産業界では、近年、IT 業界実業家や VC が合成生物学ベンチャー企業に積極的に投資を行い、ポスト第四次産業革命を担うバイオベンチャーが続々と誕生している。2021 年にはバイオベンチャーに対する投資額が前年度比で倍増し、年間 178 億ドル(=約 2 兆円)の投資を集めている4。バイオベンチャーのうち、特に急速に資金調達額を伸ばしているのは、微生物等改変プラットフォーム事業者である。

合成生物学でトップを走る米国産業界では、近年、IT 業界実業家や VC が合成生物学ベンチャー企業に積極的に投資を行い、ポスト第四次産業革命を担うバイオベンチャーが続々と誕生している。2021 年にはバイオベンチャーに対する投資額が前年度比で倍増し、年間 178 億ドル(=約 2 兆円)の投資を集めている4。バイオベンチャーのうち、特に急速に資金調達額を伸ばしているのは、微生物等改変プラットフォーム事業者である。

![]() バイオものづくりでは、上流の微生物等開発では、AI・ロボットを用いた効率的な微生物等改

バイオものづくりでは、上流の微生物等開発では、AI・ロボットを用いた効率的な微生物等改

1 国立環境研究所「温室効果ガスインベントリ(2019 年確報値)」より

2 OECD 「The Bioeconomy to 2030」より

3 「2020 McKinsey Global Institute Analysis」より

4 SynBioBeta 「4Q 2021 Synthetic Biology Venture Investment Report」 より

変プラットフォーム技術、下流の発酵生産では、培養・精製技術の高度化といった、バリューチェーンの段階に応じて全く異なる高度な技術・設備が必要となる。このため、今後のバイオものづくり産業は、水平分業化が進展し、それぞれの基盤技術を確保したプレーヤーが付加価値の源泉を握ることが予測される。

![]() 米国の微生物等改変プラットフォーム事業者等とも競争・連携できるような事業者を国として育成していくことは重要であるが、担い手となる国内事業者は萌芽段階であり、現状では海外事業者との間に大きな差がある。こうした微生物等改変プラットフォーム事業者に対して、異分野事業者等からの投資や微生物等改変のノウハウなどが集約するように国として先行的かつ重点的に投資を行っていく。他方で日本の得意分野/不得意分野を上手く使い分けることも重要であり、特に日本が苦手な分野については、海外事業者との協力により進めることも妨げない。

米国の微生物等改変プラットフォーム事業者等とも競争・連携できるような事業者を国として育成していくことは重要であるが、担い手となる国内事業者は萌芽段階であり、現状では海外事業者との間に大きな差がある。こうした微生物等改変プラットフォーム事業者に対して、異分野事業者等からの投資や微生物等改変のノウハウなどが集約するように国として先行的かつ重点的に投資を行っていく。他方で日本の得意分野/不得意分野を上手く使い分けることも重要であり、特に日本が苦手な分野については、海外事業者との協力により進めることも妨げない。

![]() また、我が国は、南北に長い領土から生まれる多様な環境や、火山や深海といった極限環境を有し、そのような幅広い条件下に生息する微生物がいることから、バイオものづくりの上流工程で重要となるゲノム情報のバリエーションが豊かであると考えられる。さらに、悠久の歴史を持つ発酵・醸造産業を有しており、下流工程で重要となる大量発酵生産技術についても数多くの実績を持った事業者が存在していることから、独自の強みを生かせることが見込まれる。

また、我が国は、南北に長い領土から生まれる多様な環境や、火山や深海といった極限環境を有し、そのような幅広い条件下に生息する微生物がいることから、バイオものづくりの上流工程で重要となるゲノム情報のバリエーションが豊かであると考えられる。さらに、悠久の歴史を持つ発酵・醸造産業を有しており、下流工程で重要となる大量発酵生産技術についても数多くの実績を持った事業者が存在していることから、独自の強みを生かせることが見込まれる。

![]() 本プロジェクトでは、こうした認識の下、革新的な素材や燃料などの異分野事業者との共同開発の促進等を通じて、バイオものづくりの中核を担う微生物等改変プラットフォーム事業者と大規模発酵生産とバイオものづくり製品の生産を担う製造事業者・事業会社の育成・強化を図るとともに、プラットフォーム事業者による高効率な微生物開発技術を活用することで微生物等が持つCO2 固定能力を最大限に引き出し、バイオマス原料を用いないCO2 を原料としたバイオものづくりによりカーボンリサイクルを推進するために必要となる各要素の技術的な課題の解決を図る。さらに、原料の CO2 供給から製品製造までのバリューチェーンを構築し、商用生産までのスケールアップや製造技術の高度化を推進することで、CO2 を原料とした新しいバイオものづくり製品の社会実装とCO2 の資源化による産業構造の変革を目指す。

本プロジェクトでは、こうした認識の下、革新的な素材や燃料などの異分野事業者との共同開発の促進等を通じて、バイオものづくりの中核を担う微生物等改変プラットフォーム事業者と大規模発酵生産とバイオものづくり製品の生産を担う製造事業者・事業会社の育成・強化を図るとともに、プラットフォーム事業者による高効率な微生物開発技術を活用することで微生物等が持つCO2 固定能力を最大限に引き出し、バイオマス原料を用いないCO2 を原料としたバイオものづくりによりカーボンリサイクルを推進するために必要となる各要素の技術的な課題の解決を図る。さらに、原料の CO2 供給から製品製造までのバリューチェーンを構築し、商用生産までのスケールアップや製造技術の高度化を推進することで、CO2 を原料とした新しいバイオものづくり製品の社会実装とCO2 の資源化による産業構造の変革を目指す。

![]() 本プロジェクトを取りまく現状と課題解決の具体的方策

本プロジェクトを取りまく現状と課題解決の具体的方策

![]() 化学プロセスは、800℃以上の高温高圧条件のプロセス5を経てものづくりが行われる場合が多いが、バイオプロセスでは、自然条件下(常温常圧下)でものづくりが進行し、CO2 排出量の削減が期待できるが利点となる。また、バイオものづくりでは、化学プロセスとは違い一般的に多段階の反応を重ねる必要がないので、炭素数の多い複雑な物質生産ほど競争力が高いという特徴がある。

化学プロセスは、800℃以上の高温高圧条件のプロセス5を経てものづくりが行われる場合が多いが、バイオプロセスでは、自然条件下(常温常圧下)でものづくりが進行し、CO2 排出量の削減が期待できるが利点となる。また、バイオものづくりでは、化学プロセスとは違い一般的に多段階の反応を重ねる必要がないので、炭素数の多い複雑な物質生産ほど競争力が高いという特徴がある。

![]() 原料面では、従来、バイオものづくりは主にバイオマス資源由来の糖や油脂を原料として用いて行われてきたが、 2050 年カーボンニュートラルの実現に寄与する観点からは、 CO2 を吸収

原料面では、従来、バイオものづくりは主にバイオマス資源由来の糖や油脂を原料として用いて行われてきたが、 2050 年カーボンニュートラルの実現に寄与する観点からは、 CO2 を吸収

5 石油化学工業協会「石油化学工業の現状 2020 年」より

して、直接原料として利用する新しいバイオものづくりに発展させることが重要である。CO2 の直接原料化により、バイオマス資源利用の場合と比べて、①CO2 固定効率を 2 桁以上向上できるポテンシャルがある6、②狭い空間で原料生産や物質転換を行うことができるという利点がある。また、国内の発電所や工場等から排出される CO2 を効率よく利用できるようになれば、国内での炭素固定化や輸送時の CO2 排出削減にも寄与できる可能性がある。

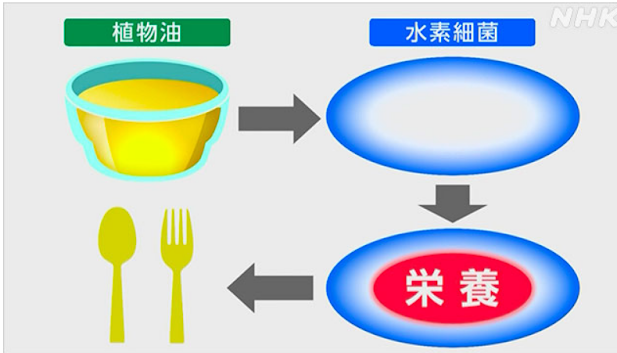

![]() 一部の独立栄養細菌は、藻類(ラン藻)と比較して 50~70 倍高い炭素固定能力を持つ報告もある7ことから、 CO2 の吸収源として有望。独立栄養細菌の中でも水素酸化細菌は、光エネルギーに依存せず、水素の化学エネルギーによって CO2 を固定できるため、高速・高密度の培養が可能であり、産業化へのポテンシャルも高い。化石資源由来の物質生産と比べて、生産過程におけるCO2 排出を削減するだけでなく、CO2 を吸収するダブルの効果により、排出量が大幅に削減される可能性がある。

一部の独立栄養細菌は、藻類(ラン藻)と比較して 50~70 倍高い炭素固定能力を持つ報告もある7ことから、 CO2 の吸収源として有望。独立栄養細菌の中でも水素酸化細菌は、光エネルギーに依存せず、水素の化学エネルギーによって CO2 を固定できるため、高速・高密度の培養が可能であり、産業化へのポテンシャルも高い。化石資源由来の物質生産と比べて、生産過程におけるCO2 排出を削減するだけでなく、CO2 を吸収するダブルの効果により、排出量が大幅に削減される可能性がある。

![]() 一方、バイオ技術により生産できる物質数を増やすためには、目的物質ごとに最適化された微生物の生産株・生産技術を開発する必要がある。特に、水素酸化細菌をはじめとする、CO2を直接原料利用する微生物に関しては、これまで多様な物質生産に対して本格的に商用利用された実績はなく、最適な代謝経路を持つ有用微生物の開発や、当該有用微生物を発酵生産し、分離・精製するための技術を新たに開発する必要がある(微生物・目的に応じてばらつきがあるが、TRL レベル2~4相当8のものが多い。)。

一方、バイオ技術により生産できる物質数を増やすためには、目的物質ごとに最適化された微生物の生産株・生産技術を開発する必要がある。特に、水素酸化細菌をはじめとする、CO2を直接原料利用する微生物に関しては、これまで多様な物質生産に対して本格的に商用利用された実績はなく、最適な代謝経路を持つ有用微生物の開発や、当該有用微生物を発酵生産し、分離・精製するための技術を新たに開発する必要がある(微生物・目的に応じてばらつきがあるが、TRL レベル2~4相当8のものが多い。)。

![]() バイオものづくりに関わるステークホルダーは多様であり、微生物等改変プラットフォーム技術の開発は主に大学、微生物等改変プラットフォーム事業者(主にベンチャー)、有用微生物の設計・開発は微生物等改変プラットフォーム事業者と事業会社との協業、物質生産段階では事業会社とプラント会社・エンジニアリング会社等の協業が想定される。また、物質生産段階では、発酵生産の実証を行った結果として、微生物の生産効率性やロバスト性(熱、酸性度、攪拌による衝撃への耐性)が課題となることも多く、その場合は有用微生物の開発にフィードバックを行い、より生産に適した微生物の改変を施す必要があるなど、段階間の相互連携も重要な要素となる。

バイオものづくりに関わるステークホルダーは多様であり、微生物等改変プラットフォーム技術の開発は主に大学、微生物等改変プラットフォーム事業者(主にベンチャー)、有用微生物の設計・開発は微生物等改変プラットフォーム事業者と事業会社との協業、物質生産段階では事業会社とプラント会社・エンジニアリング会社等の協業が想定される。また、物質生産段階では、発酵生産の実証を行った結果として、微生物の生産効率性やロバスト性(熱、酸性度、攪拌による衝撃への耐性)が課題となることも多く、その場合は有用微生物の開発にフィードバックを行い、より生産に適した微生物の改変を施す必要があるなど、段階間の相互連携も重要な要素となる。

![]() 2030 年までの本プロジェクトを進める中で、バイオものづくりのバリューチェーン全体を見渡し、諸外国の動向も見ながら、どの部分に日本として将来的にフォーカスすべきかを見定めていくことは重要である。どういった事業分野に重点を置くかという戦略については、ユーザーのニーズや諸外国企業との競合状況も踏まえて事業者の自由な発想に委ね、現時点での強みにとらわれずに進めて行くことが重要である。

2030 年までの本プロジェクトを進める中で、バイオものづくりのバリューチェーン全体を見渡し、諸外国の動向も見ながら、どの部分に日本として将来的にフォーカスすべきかを見定めていくことは重要である。どういった事業分野に重点を置くかという戦略については、ユーザーのニーズや諸外国企業との競合状況も踏まえて事業者の自由な発想に委ね、現時点での強みにとらわれずに進めて行くことが重要である。

![]() 主な技術開発要素と本プロジェクトにおける具体的な取組は以下の通りである。なお、バイオものづくりの社会実装に際しては、技術開発・実証に加えて、サステイナブルな製品としてのバ

主な技術開発要素と本プロジェクトにおける具体的な取組は以下の通りである。なお、バイオものづくりの社会実装に際しては、技術開発・実証に加えて、サステイナブルな製品としてのバ

6 Metabolic Engineering 62 (2020) 207 より

7 三菱総合研究所 「微生物の機能を活用したCO2 固定化の検討」 No34、1999 より

8 IEA の TRL(11 段階)指標に基づく。TRL レベル2はコンセプト・アプリケーションの明確化、TRL レベル3は概念検証、TRL レベル4は初期プロトタイプ(実験室レベル)。

イオ製品の位置づけの確立を進める必要がある。本プロジェクトでは、関連する制度面の検討と並行して、評価手法・表示方法の標準化等に必要なデータ収集や手法開発等についても実施する。

① 有用微生物等の開発を加速する微生物等改変プラットフォーム技術の高度化

![]() 微生物等9による物質生産を効率的に行うためには、製造しようとする特定の物質の種類ごとに、当該物質の製造に最適化されて極限まで生産性が高められた微生物株を開発することが必要である。しかしながら現状では、各物質に最適化された微生物株が少ないこと、微生物株の開発1件当たりに必要な時間・コストが極めて大きく、その結果として生産できる化学品の種類も限定的である。

微生物等9による物質生産を効率的に行うためには、製造しようとする特定の物質の種類ごとに、当該物質の製造に最適化されて極限まで生産性が高められた微生物株を開発することが必要である。しかしながら現状では、各物質に最適化された微生物株が少ないこと、微生物株の開発1件当たりに必要な時間・コストが極めて大きく、その結果として生産できる化学品の種類も限定的である。

![]() 有用微生物の開発を迅速かつ効率的に行うためには、AI やロボティクス等のデジタル技術を最大限に活用して、生物のゲノムや代謝経路情報を基に目的の機能を発現する遺伝子を設計・合成し(デザイン:D)、合成した遺伝子を搭載した微生物を作り(ビルド:B)、搭載した遺伝子が目的の機能を発現したかテストし(テスト:T)、得られたデータを学習・分析し、代謝経路の設計等に反映させる(ラーン:L)一連のサイクル(DBTL サイクル)を高速で行うことが重要である。

有用微生物の開発を迅速かつ効率的に行うためには、AI やロボティクス等のデジタル技術を最大限に活用して、生物のゲノムや代謝経路情報を基に目的の機能を発現する遺伝子を設計・合成し(デザイン:D)、合成した遺伝子を搭載した微生物を作り(ビルド:B)、搭載した遺伝子が目的の機能を発現したかテストし(テスト:T)、得られたデータを学習・分析し、代謝経路の設計等に反映させる(ラーン:L)一連のサイクル(DBTL サイクル)を高速で行うことが重要である。

![]() 特に、効率的な微生物開発を行うためには、多種多様な微生物がもつゲノム配列を解読して、ゲノム配列から特定の物質を効率的に生産する代謝経路に関係する部分を発見し、ゲノム配列の改変につなげていくための AI 活用、微生物ライブラリ・代謝物ライブラリ10の拡充が重要である。また、ゲノム構築、微生物の構築、代謝物データ収集等は、実験室で試薬や培地 を用いた生物化学的な実験を、多い場合には数万回にもわたって繰り返す必要があり、長い場合には 10 年以上といった非常に多くの時間と費用を要することから、ロボティクス技術、自動でデータを収集するセンシング技術、収集したデータを統合処理するためのシステム開発等も重要である。

特に、効率的な微生物開発を行うためには、多種多様な微生物がもつゲノム配列を解読して、ゲノム配列から特定の物質を効率的に生産する代謝経路に関係する部分を発見し、ゲノム配列の改変につなげていくための AI 活用、微生物ライブラリ・代謝物ライブラリ10の拡充が重要である。また、ゲノム構築、微生物の構築、代謝物データ収集等は、実験室で試薬や培地 を用いた生物化学的な実験を、多い場合には数万回にもわたって繰り返す必要があり、長い場合には 10 年以上といった非常に多くの時間と費用を要することから、ロボティクス技術、自動でデータを収集するセンシング技術、収集したデータを統合処理するためのシステム開発等も重要である。

![]() 本研究開発項目では、上記の課題を解決するため、バイオの基盤技術と IT・AI 等のデジタル技術やロボティクス等の自動化技術を統合した微生物等改変プラットフォーム技術の開発支援を行うことで、DBTL サイクルをより高速に回転させ、高効率に CO2 を吸収・固定化し物質を生産する有用微生物の種類の拡大と、改変に要する時間・費用の低減に資することを目指す。

本研究開発項目では、上記の課題を解決するため、バイオの基盤技術と IT・AI 等のデジタル技術やロボティクス等の自動化技術を統合した微生物等改変プラットフォーム技術の開発支援を行うことで、DBTL サイクルをより高速に回転させ、高効率に CO2 を吸収・固定化し物質を生産する有用微生物の種類の拡大と、改変に要する時間・費用の低減に資することを目指す。

② CO2 を原料に物質生産できる有用な微生物等の開発・改良

![]() 微生物による物質生産を効率的に行うためには、製造しようとする特定の物質の種類ごとに、

微生物による物質生産を効率的に行うためには、製造しようとする特定の物質の種類ごとに、

9 微生物等とは、微生物、動物細胞、植物細胞、ウイルスとする。なお、CO2 の固定を目的とした酵素の開発について行うものも本プロジェクトの対象とする。

10 微生物ライブラリ・代謝物ライブラリとは、微生物そのもの(菌体)、微生物の遺伝子配列等のゲノム、微生物が代謝した結果として排

出される化合物のデータが集積したライブラリのことである。

当該物質の生産のために代謝経路等が最適化されて、生産性が高められた微生物株を開発することが必要である。

![]() CO2 を原料として吸収・固定化し物質生産できる微生物の開発については、大きく2つのアプローチ方法が考えられる。一つは、多数の微生物の中から効率的に CO2 を吸収・固定化し物質を生産する代謝経路を持つ微生物(水素酸化細菌、光合成細菌等)を選択するとともに、さらに当該微生物にゲノム編集・遺伝子改変等を行うことにより、従来よりも物質生産効率能が高い産業用微生物を開発するアプローチである。もう一つは、CO2 を吸収・固定化し物質を生産する代謝経路を持たないものの目的物質の効率的な生産ができる有用な微生物(大腸菌、枯草菌等)を活用して、当該微生物にゲノム編集・遺伝子改変等の技術によって CO2 を吸収・固定化し物質を生産する代謝経路を新たに組み込み、商用化可能な産業用微生物を開発するアプローチである。

CO2 を原料として吸収・固定化し物質生産できる微生物の開発については、大きく2つのアプローチ方法が考えられる。一つは、多数の微生物の中から効率的に CO2 を吸収・固定化し物質を生産する代謝経路を持つ微生物(水素酸化細菌、光合成細菌等)を選択するとともに、さらに当該微生物にゲノム編集・遺伝子改変等を行うことにより、従来よりも物質生産効率能が高い産業用微生物を開発するアプローチである。もう一つは、CO2 を吸収・固定化し物質を生産する代謝経路を持たないものの目的物質の効率的な生産ができる有用な微生物(大腸菌、枯草菌等)を活用して、当該微生物にゲノム編集・遺伝子改変等の技術によって CO2 を吸収・固定化し物質を生産する代謝経路を新たに組み込み、商用化可能な産業用微生物を開発するアプローチである。

![]() 本研究開発項目では、バイオものづくりの中核を担う微生物等改変プラットフォーム事業者と革新的な素材や燃料などの異分野事業者との共同開発の促進等を通じて、製造しようとする特定の物質の種類ごとに、物質生産をするための代謝経路等が最適化されて、生産性が高められた微生物株を開発する。

本研究開発項目では、バイオものづくりの中核を担う微生物等改変プラットフォーム事業者と革新的な素材や燃料などの異分野事業者との共同開発の促進等を通じて、製造しようとする特定の物質の種類ごとに、物質生産をするための代謝経路等が最適化されて、生産性が高められた微生物株を開発する。

③ CO2 を原料に物質生産できる微生物等による製造技術等の開発・実証

![]() 一般に微生物の培養条件は、小規模なラボスケール(試験管レベル~数十L)、比較的小規模なベンチスケール(数十~数百L)と、中規模のパイロットスケール(数千~数万 L)、商用レベルの生産で必要な大規模デモンストレーションスケール(数万~数十万L)では大 きく異なるため、段階的にスケールアップをしつつ、培養条件の最適化を順次進めていく必要がある。

一般に微生物の培養条件は、小規模なラボスケール(試験管レベル~数十L)、比較的小規模なベンチスケール(数十~数百L)と、中規模のパイロットスケール(数千~数万 L)、商用レベルの生産で必要な大規模デモンストレーションスケール(数万~数十万L)では大 きく異なるため、段階的にスケールアップをしつつ、培養条件の最適化を順次進めていく必要がある。

![]() 通常の微生物による物質生産では、バイオマス資源由来の糖(グルコース)等の炭素原料を溶かした液体培地中で、微生物を培養する。一方、CO2を炭素原料として使用して物質生産を行うには、従来とは異なる供給方法の炭素原料や還元力を用いる微生物株を培養する必要があることから、必然的にその培養方法も異なり、新たに開発する必要がある。また、本事業で生産する物質は、原料とその代謝プロセスである反応系が異なるため、微生物の断片や培地等が混濁した液体から目的物質を回収するための、生産物質ごとに最適化された分離・精製技術の開発が求められる。生産された物質を産業利用するためには、最終製品も念頭に置いた素材加工技術・品質評価手法の開発も必要となる。

通常の微生物による物質生産では、バイオマス資源由来の糖(グルコース)等の炭素原料を溶かした液体培地中で、微生物を培養する。一方、CO2を炭素原料として使用して物質生産を行うには、従来とは異なる供給方法の炭素原料や還元力を用いる微生物株を培養する必要があることから、必然的にその培養方法も異なり、新たに開発する必要がある。また、本事業で生産する物質は、原料とその代謝プロセスである反応系が異なるため、微生物の断片や培地等が混濁した液体から目的物質を回収するための、生産物質ごとに最適化された分離・精製技術の開発が求められる。生産された物質を産業利用するためには、最終製品も念頭に置いた素材加工技術・品質評価手法の開発も必要となる。

![]() さらに、バイオものづくりの生産プロセスについては統一的な LCA 評価手法が未確立であり、 CO2 削減効果を容易に見通せないという課題があることから、物質生産実証の際には LCA評価手法の開発やCO2 固定量の評価などの標準化にかかる開発も行う。

さらに、バイオものづくりの生産プロセスについては統一的な LCA 評価手法が未確立であり、 CO2 削減効果を容易に見通せないという課題があることから、物質生産実証の際には LCA評価手法の開発やCO2 固定量の評価などの標準化にかかる開発も行う。

![]() 関連基金プロジェクトと既存事業

関連基金プロジェクトと既存事業 ![]() 関連基金プロジェクト

関連基金プロジェクト

○ 「大規模水素サプライチェーンの構築」プロジェクトなど

CO2 固定機能を持つ有用微生物の一部(水素酸化細菌等)は原料の一部として水素を活用するため、安価な水素が安定的に供給される体制が確立されることが重要な要素となり得る。本プロジェクトの実施体制として、水素供給源を持つ事業者自身のプロジェクト参画や、プロジェクト外での有機的な連携等により、バリューチェーン構築の円滑化を図ることが重要で ある。

○ 「CO2 の分離・回収等技術開発」プロジェクト

CO2 を直接原料としたバイオものづくり技術による GHG 削減効果を最大化させるためには、工場、発電所、焼却所等から排出される CO2 の原料化に加えて、大気から回収したCO2 の原料化が必要となり、CO2 の分離・回収技術は不可欠である。

![]() 既存事業

既存事業

○ 以下の予算事業を通じて、特にバイオマス資源を活用するバイオものづくりを推進するため、グローバルバイオコミュニティの中核的な拠点としてバイオファウンドリ生産実証拠点を整備するとともに、同拠点を半公共的な共用拠点として大学・ベンチャー・民間企業等の利用のために供することを通じて、有用微生物の開発・生産を推進している。

【予算事業】

○ カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発事業(令和3年度~令和 8 年度、令和4年度予算 29.6 億円)

![]() グリーン成長戦略の実行計画における記載(抜粋)

グリーン成長戦略の実行計画における記載(抜粋)

③ カーボンリサイクル化学品(人工光合成等によるプラスチック原料)

ウ)バイオものづくり技術の活用

<現状と課題>

バイオものづくり技術は、カーボンリサイクル技術のひとつであり、ゲノム編集等により機能を高めた微生物等を用いて、バイオマス資源や大気中の CO2 を原料として、バイオプラスチックや機能性素材等の化学品を生産することが可能である。また、常温・常圧の生産プロセスによる省エネルギー効果や、動物由来繊維に変えて人工繊維等を製造すること等による家畜の生産段階の排出削減効果等も期待される。

バイオマス資源を用いたバイオものづくりは、既存の化学品に比べてコストが高いこと、生産できる化学品の種類が限定的であること等が課題である。また、大気中のCO2 を原料とするバイオものづくりは、商用化を見据えた研究開発を行っている事例もあるものの、効率的な物質生産が可能な遺伝子改変微生物等の開発や培養技術など、要素技術の開発が課題である。

<今後の取組>

バイオマス資源を用いたバイオものづくりについては、ゲノム編集等による産業用の微生物等の開発、AI 等による効率的な生産プロセスの開発・実証などを実施する。今後 10 年間の集中的な取組により低コスト化を進め、2035 年までに商業ベースで生産可能な化学品の種類・機能を拡大する。大気中の CO2 を原料とするバイオものづくりについては、培養に適した微生物株の開発等により、基盤技術を確立し、2040 年頃からの実用化を目指す。

2. 目標

![]() アウトプット

アウトプット

![]() 研究開発の目標

研究開発の目標

1. 2030 年までに、DBTL サイクルの 1 サイクルあたりの時間を短縮するための技術開発、さらに、サイクル回数を削減しコストを低減する技術を確立し、有用微生物の開発期間を最大1/10程度に短縮する技術を確立。

2. 2030 年までに、一般的な天然株と比較して物質生産機能または CO2 固定化能を5倍程度11向上させ、商用レベルで物質生産できる微生物(商用株)を開発、もしくは既に物質生産機能または CO2 固定化能の高い微生物にゲノム編集等を行って生産機能等を保ちながら従来とは異なる原料・目的物質を利用可能な微生物

(商用株)を開発。

3. 2030 年までに、微生物等を用いて、CO2 を原料として生産した物質の製造コストが、2030 年時点の代替候補の製品の 1.2 倍以下となる技術を開発。

(目標設定の考え方)

1. 効率的な微生物開発を行うためには、①微生物ライブラリ・代謝物データ等のデータベースの拡充12、②AI などのデジタル技術を用いて、多種多様な微生物がもつゲノム配列を解読して、特定物質の効率的な生産に関連する代謝経路等との関係を明らかにし、効率的なゲノム設計・微生物設計に反映するためのシステム・アプリケーション開発、③ロボティクス技術、自動でデータを収集するセンシング技術等を駆使して、ゲノム構築、微生物の構築、代謝物データ収集等の生物化学的な実験を効率化するためのシステム構築、④収集した代謝物データ等を統合処理するためのシステム開発等といった、DBTL を構成する各要素技術を開発するとともに、これらの一部/全部を組み合わせてプラットフォーム化することが重要。

有用微生物の開発期間を短縮は、主に③、④によりDBTL の 1 サイクルあたりの時間を短縮するとともに、主に①、②のAI・デジタル技術の活用によりシミュレーション等を通じて最適な代謝経路を導き出すことで生物化学的実験の回数を削減し DBTL サイクル数を削減することによって達成される。DBTL サイクル数が年平均 30%程度短縮し続けると、2030 年には、当初の1/10程度の期間に短縮することとなる。なお、有用微生物の開発期間を1/10程度に短縮という目標は、

①~④の総体として達成されるものであるが、実際には①~④の一部のみのプラットフォーム化に取り組む者の参画も十分に想定される。このような部分的なプラットフォ

11 微生物の種類とターゲット物質により目標値が異なるため、個別の提案を精査し事業ごとに設定。

12 ライブラリやデータベースには、行政機関が提供する公共のものや企業が独自に保有するものが想定される。データベースを拡充することで目的に沿った酵素やゲノム配列の探索が容易となり、微生物開発能力の向上に貢献する。

ームの開発を行う場合は、個別の提案の内容に応じて精査し、案件採択時において開発期間1/10程度という総合目標達成に匹敵する野心的な水準での目標設定を求めることとする。

2. CO2を吸収・固定化し物質を生産する代謝経路を持つ微生物を使用する場合では、年平均 26%の物質生産効率・CO2 固定化能の向上を達成し続けたと仮定すると、2030 年には 5 倍程度の効率が達成される。本来生合成経路をもたない目的物質を生産させる場合およびCO2 固定化能を持たない微生物にCO2 固定化能をもたせる場合は、個別に定量的な開発目標を定め、商業レベルでの物質生産能を持つ微生物株を開発することとする。なお、微生物による物質生産では、ターゲット物質の種類ごとに、当該物質の生産のために最適化されて極限まで生産性が高められた微生物株を開発することが必要であり、使用する微生物の種類に応じて、ゲノム編集や遺伝子改変の効率が異なるため難易度やアプローチが異なる。

こうした状況を踏まえると、本プロジェクトに参加する者の提案の柔軟性を確保しつつも一定の基準を示すため、物質生産効率・CO2 固定化能の向上目標「5 倍程度」を目安とするが、CO2 を吸収・固定化する微生物等によるバイオものづくりは非常に先進的な技術領域であり、ベンチマークとなる例が非常に少なく、使用する微生物や目的とする化合物によって難易度が変わりうることから、個別の提案の内容に応じて精査し、案件採択時により具体的に決定することとする。また、プロジェクト開始後にも技術・社会実装推進委員会等専門家の意見を踏まえ、目標の見直しを行うこととする。

3. 微生物等を用いた物質生産は、使用する微生物株や生産する物質毎に生産速度やロバスト性などの違いにより培養や分離精製、加工等のプロセスが変化し、新規技術の開発が必要となることや、スケールアップ毎に最適な培養条件が異なるといった課題があるが、社会実装のためにはこうした課題を克服し、競合品とのコスト差を低減する必要がある。

従来のバイオマス由来での物質生産より難易度の高い CO2 を原料とした物質生産において、製造コストが代替候補製品に比べて概ね 1.2 倍以下となれば、価格に含まれない環境価値相当分も考慮の上、社会実装の進展につながることが見込まれる。(なお、2050 年に向けた中長期的な目標としては、代替候補製品と同等以下のコスト水準となることが期待される。)

(目標達成の評価方法)

1. プロジェクト開始時の一般的な微生物開発期間と比較して、物質生産機能あるいは CO2固定化能が向上した有用微生物の開発に要した期間が1/10程度に短縮されていることを確認する。微生物ライブラリ・代謝物データ等のデータベースの拡充のみを実施する場合など部分的なプラットフォームの開発を行う場合は、個別の

提案内容に応じて精査し、開発期間1/10程度という総合目標達成に匹敵する野心的な水準での目標の達成状況を確認する。

2. プロジェクト開始時のベース微生物の物質生産効率と比較して、微生物等による CO2を原料とした物質生産効率の向上率を確認する。また、技術開発の難易度やアプローチに応じて、通常の目標とは異なる目標を設定した場合には、当該目標の達成状況を個別に精査することとする。

3. 製品 1kg あたりの製造コストを確認する。その際に具体的な代替候補製品とコスト目標を実施者に提出させ、精査することとする。その前提として、製品製造に当たっては、LCA 評価を行うことで、環境性能と CO2 削減効果が定量的に評価されていることを確認する。

(目標の困難性)

1.微生物等改変プラットフォームに関連する技術については、一部の技術の組み合わせにより限定的な範囲で事業化が進められているものもあるが、引き続き微生物・代謝物データの大量収集、ゲノム配列の解読、生物化学実験における再現性の確保等で多くの課題がある。それぞれの課題の解決方法を実験室レベルで模索している段階であり、高いリスクが伴う。

2.水素酸化細菌をはじめとする CO2 を直接原料利用するための微生物に関しては、これまで本格的に商用利用された実績はなく、最適な代謝経路を持つ有用微生物の開発は CO2 固定経路の効率向上を始めとする多くの課題があり、高いリスクが伴う

(微生物・目的に応じてばらつきがあるが、TRL レベル3、4相当のものが大半。)。 3.水素酸化細菌をはじめとする CO2 を直接原料利用するための微生物に関しては、こ

れまで本格的に商用利用された実績はなく、有用微生物を発酵生産し、分離・精製するための技術を新たに開発する必要がある(微生物・目的に応じてばらつきがあるが、TRL レベル3、4相当のものが大半。)。

![]() アウトカム

アウトカム

今回開発に取り組む CO2 を原料としたバイオものづくりの実用化・商用化により期待される世界の CO2 削減効果、予想される市場規模について以下の前提に基づき機械的に算出した。本プロジェクトによる成果は 2040 年頃からの実用化を目指したものであるため、2040 年と 2050 年のCO2削減効果・経済波及効果をアウトカム目標と設定した。

![]() CO2 削減効果(ポテンシャル推計)

CO2 削減効果(ポテンシャル推計)

○ 約 13.5 億トン/年(2040 年)

○ 約 42.1 億トン/年(2050 年)

【算定の考え方】

CO2 を原料としたバイオものづくり技術によりリーチしやすい市場として、素材、繊維(化学繊維、動物性繊維)、燃料、食品、飼料を想定した。欧州の素材メーカー等 52 社を対象としたアンケート13によると、既存製品の価格に対して、2 割の上乗せまでであれば、バイオプロセスで生産した製品の購入を考えると回答した企業が 25%に及び、1 割の上乗せであれば 69%の企業が購入を考えるとの結果が出た。本プロジェクトで目指す 2030 年断面での製造コストが代替製品の 1.2 倍以下となれば、CO2 を原料として生産した製品の十分な初期需要が生み出され、その後のさらなるコストダウンと市場拡大に向けた大きな布石となる。アンケート結果よりも保守的に見積もり、既存製品の 1.2 倍以下のコスト目標を達成していることが見込まれる 2040 年には 20%、既存製品と同等程度のコスト目標を達成していることが見込まれる 2050 年には 50%が、本プロジェクトの成果を活用した製品に代替したと仮定し、CO2 削減効果を試算した。それぞれの分野のCO2 削減効果を合算することで本プロジェクトによるCO2 削減効果とした。

![]() 素材

素材

【利用したパラメータ】

①容器包装用途の世界のプラスチック推定消費量14 2040 年:4.17 億トン

2050 年:5.60 億トン

②プロセス転換による CO2 削減係数:1.90 (kg-CO2/kg-製品) 15

③原料としての CO2 吸収係数:2.04 (kg-CO2/kg-製品) 16

計算式:CO2 削減量=(①×(製品代替率)×②)+(①×(製品代替率)×③)

2040 年削減量:3.28 億(トン-CO2)

2050 年削減量:11.04 億(トン-CO2)

![]() 化学繊維

化学繊維

【利用したパラメータ】

13 Horizon2020/BIOFOEVER 研究結果 Bioplastic MAGAZIN(Issue5.2020)より

50%以上の価格の上乗せでもバイオプロセスで生産した製品の購入を検討すると回答した事業者が 4%、20~40%の上乗せであれば検討すると回答した事業者が 21%、10~20%の上乗せであれば検討すると回答した事業者が 44%であった。

14 UNEP Single-Use Plastics より、2017 年における包装、民生品、運輸用途のプラスチックの消費量を合計し、経済産業省「世界の石油化学製品の今後の需給動向」よりCAGR を 3%と仮定し推定消費量を計算。

15 LCI データベース IDEA Version 3.1 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 IDEA ラボ より

16二酸化炭素の分子量=44 とPHA:ポリヒドロアルカンの分子量=86 より、4×44÷86=2.04 と計算。

①繊維用途の世界のプラスチック推定消費量17 2040 年:1.14 億トン

2050 年:1.54 億トン

②プロセス転換による CO2 削減係数:3.19 (kg-CO2/kg-製品) 18

③原料としての CO2 吸収係数:2.04 (kg-CO2/kg-製品) 19

計算式:CO2 削減量=(①×(製品代替率)×②)+(①×(製品代替率)×③)

2040 年削減量:1.20 億(トン-CO2)

2050 年削減量:4.02 億(トン-CO2)

![]() 動物性繊維

動物性繊維

【利用したパラメータ】

①世界の羊毛の推定生産量20 2040 年:182 万トン

2050 年:171 万トン

②プロセス転換による CO2 削減係数:1.82 (kg-CO2/kg-製品)21

③原料としての CO2 吸収係数:1.67 (kg-CO2/kg-製品)22

計算式:CO2 削減量=(①×(製品代替率)×②)+(①×(製品代替率)×③)

2040 年削減量:0.012 億(トン-CO2)

2050 年削減量:0.028 億(トン-CO2)

![]() 燃料

燃料

【利用したパラメータ】

①世界の灯油、ジェット燃料の推定消費量23

17 UNEP Single-Use Plastics より、2017 年における繊維用途のプラスチックの消費量を合計し、経済産業省「世界の石油化学製品の今後の需給動向」より CAGR を 3%と仮定し推定消費量を試算。

18 LCI データベース IDEA Version 3.1 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 IDEA ラボ より

19 二酸化炭素の分子量=44 と PHA:ポリヒドロアルカンの分子量=86 より、4×44÷86=2.04 と仮定。

20 IWTO「World Sheep Numbers & Wool Production」より 2020 年の羊毛(原毛)の生産量を採用、CAGR は同報告書より

-0.6%を採用。

21 LCI データベース IDEA Version 3.1 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 IDEA ラボ より

22 たんぱく質を主に構成する 20 種のアミノ酸の平均炭素含有率 45.58%より計算。

23 The Global Economy.com より 各国の 2019 年のジェット燃料の消費量を合計し、さらに index mundi より各国の 2014年の灯油の消費量を合計し、EIA 「International Energy Outlook 2021」より 2019 年から 2050 年までのCAGR を 0.71%と仮定し推定消費量を試算。

2040 年:3486 億 L

2050 年:3741 億 L

②プロセス転換による CO2 削減係数:2.53 (kg-CO2/L-製品)24

③原料としての CO2 吸収係数:2.48 (kg-CO2/L-製品)25

計算式:CO2 削減量=(①×(製品代替率)×②)+(①×(製品代替率)×③)

2040 年削減量:3.49 億(トン-CO2)

2050 年削減量:9.37 億(トン-CO2)

![]() 食品

食品

【利用したパラメータ】

①世界の牛肉の推定消費量26 2040 年:1.29 億トン

2050 年:1.74 億トン

②世界の豚肉の推定消費量27 2040 年:1.98 億トン

2050 年:2.66 億トン

③世界の鶏肉の推定消費量28 2040 年:2.42 億トン

2050 年:3.25 億トン

④世界の生乳の推定消費量29 2040 年:12.31 億トン

2050 年:14.29 億トン

⑤牛肉 1 kg あたりのたんぱく質含有量:198 g30

⑥豚肉 1 kg あたりのたんぱく質含有量:217 g31

⑦鶏肉 1 kg あたりのたんぱく質含有量:229 g32

⑧生乳 1 kg あたりのたんぱく質含有量:33 g33

24 経済産業省「CO2 等を用いた燃料製造技術開発」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画より、0.8×3.16=2.528

25 二酸化炭素の分子量=44 と C12 のアルカンの分子量=より、12×44÷170×0.8=2.48 と仮定。

26 FAO 統計 2020 より 2020 年の牛肉の推定消費量を採用、A. T. Kearny 「How will cultured meat and meat alternatives disrupt the agriculture and food industry.」 より食肉市場の CAGR3%を採用。

27 FAO 統計 2020 より 2020 年の豚肉の推定消費量を採用、食肉市場のCAGR3%を採用。

28 FAO 統計 2020 より 2020 年の鶏肉の推定消費量を採用、食肉市場のCAGR3%を採用。

29 FAO 統計 2020 より 2020 年の鶏肉の推定消費量を採用、食肉市場のCAGR3%を採用。

30 文部科学省 食品栄養データベースより、牛肉(赤身・生)100g 当たりのたんぱく質含有量の平均値 19.8g を採用。

31 文部科学省 食品栄養データベースより、豚肉(赤身・生)100g 当たりのたんぱく質含有量の平均値 21.7g を採用。

32 文部科学省 食品栄養データベースより、鶏肉(皮なし・生)100g 当たりのたんぱく質含有量の平均値 22.9g を採用。

33 文部科学省 食品栄養データベースより、牛乳 100g 当たりのたんぱく質含有量 3.3g を採用。

⑨プロセス転換による CO2 削減係数(牛):8.93 (kg-CO2/kg-製品)34

⑩プロセス転換による CO2 削減係数(豚):1.27 (kg-CO2/ kg-製品)35

⑪プロセス転換による CO2 削減係数(鶏):0.68 (kg-CO2/ kg-製品)36

⑫プロセス転換による CO2 削減係数(生乳):1.04 (kg-CO2/ kg-製品)37

⑬原料としての CO2 吸収係数:1.67 (kg-CO2/kg-製品)38

計算式:CO2 削減量=(①×⑤×(製品代替率)×⑨)+(②×⑥×(製品代替率)×⑩)+(③×⑦×(製品代替率)×⑪)+(④×⑧×(製品代替率)×⑫)+ (((①×⑤)+(②×⑥)+(③×⑦)+(④×⑧))×(製品代替率)×⑬)

2040 年削減量:5.38 億(トン-CO2)

2050 年削減量:17.23 億(トン-CO2)

![]() 飼料

飼料

【利用したパラメータ】

①世界の魚粉の推定消費量39 2040 年:2212 万トン

2050 年:2592 万トン

②プロセス転換による CO2 削減係数:1.52 (kg-CO2/kg-製品)40

②原料としての CO2 吸収係数:1.67 (kg-CO2/kg-製品) 41

計算式:CO2 削減量=(①×(製品代替率)×②)+(①×(製品代替率)×③)

2040 年削減量:1411 万(トン-CO2)

2050 年削減量:4134 万(トン-CO2)

![]() 経済波及効果(世界市場規模推計)

経済波及効果(世界市場規模推計)

34 LCI データベース IDEA Version 3.1 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 IDEA ラボ より

35 LCI データベース IDEA Version 3.1 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 IDEA ラボ より

36 LCI データベース IDEA Version 3.1 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 IDEA ラボ より

37 LCI データベース IDEA Version 3.1 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 IDEA ラボ より

38 たんぱく質を主に構成する 20 種のアミノ酸の平均炭素含有率 45.58%より計算。

39 FAO 統計 2020 より 2020 年の養魚飼料の推定消費量を採用、FAO Food Outlook より CAGR は 1.6%を採用。

40 LCI データベース IDEA Version 3.1 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 IDEA ラボ より

かたくちいわしの場合で試算。

41 たんぱく質を主に構成する 20 種のアミノ酸の平均炭素含有率 45.58%より計算。

○ 約 65.4 兆円/年(2040 年)

○ 約 199.4 兆円/年(2050 年)

【算定の考え方】

CO2 削減効果と同様の製品代替率を仮定し、分野ごとの製品単価を以下の通り仮定し経済効果を機械的に推計した。

計算式:経済波及効果=(分野ごとの推定消費量)×(製品代替率)×(製品単価)

![]() 素材

素材

CO2 から生産したバイオものづくり製品によって代替する製品を汎用プラスチック原料と仮定し、販売単価を 188 円/kg42とした。

2040 年経済波及効果:17.11 兆円

2050 年経済波及効果:57.47 兆円

![]() 化学繊維

化学繊維

CO2 から生産したバイオものづくり製品によって代替する製品を汎用プラスチック原料と仮定し、販売単価を 197 円/kg43とした。

2040 年経済波及効果:8.21 兆円

2050 年経済波及効果:27.60 兆円

![]() 動物性繊維

動物性繊維

CO2 から生産したバイオものづくり製品によって代替する製品を羊毛原料と仮定し、販売単価を 2595 円/kg44とした。

2040 年経済波及効果:8.91 兆円

2050 年経済波及効果:20.99 兆円

![]() 燃料

燃料

CO2 から生産したバイオものづくり製品によって代替する製品を灯油、ジェット燃料と仮定

42 経済産業省 2020 年生産動態統計年報化学工業統計編より、2020 年度のポリプロピレンの単価を 156.6 円と求め、1.2 倍することで想定販売価格とした。

43 経済産業省 2020 年生産動態統計年報化学工業統計編より、2020 年度の繊維用ポリエステルの単価を 164.5 円と求め、

1.2 倍することで想定販売価格とした。

44 財務省貿易統計より、2021 年度の羊毛(原毛)の単価を 2162.1 円と求め、1.2 倍することで想定販売価格とした。

し、販売単価を 199 円/L45とした。

2040 年経済波及効果:13.88 兆円

2050 年経済波及効果:37.24 兆円

![]() 食品

食品

CO2 から生産したバイオものづくり製品によって代替する製品を食肉、食用タンパク質と仮定し、販売単価を 5864 円/kg46とした。

2040 年経済波及効果:16.37 兆円

2050 年経済波及効果:53.56 兆円

![]() 飼料

飼料

CO2 から生産したバイオものづくり製品によって代替する製品を養魚用飼料と仮定し、販売単価を 197 円/kg47とした。

2040 年経済波及効果:0.87 兆円

2050 年経済波及効果:2.55 兆円

45 経済産業省 「CO₂等を用いた燃料製造技術開発」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画 より

46 財務省貿易統計より、2021 年度の牛肉の単価を 967.6 円と求め、価格を 1.2 倍し、牛肉 1kg 当たりのたんぱく質量=

0.198kg を用いて、たんぱく質 1kg 当たりの想定販売価格とした。

47 財務省貿易統計より、2021 年度の魚粉の単価を 163.8 円と求め、1.2 倍することで想定販売価格とした。

3. 研究開発項目と社会実装に向けた支援

![]() 研究開発項目の考え方

研究開発項目の考え方

![]() バイオものづくり技術の活用による物質生産は、上流の微生物開発、下流の微生物による物質生産、及びこれらを支える要素技術の集合体であるプラットフォーム技術、の大きく3つの異なるフェーズの研究開発要素がある。このうち、特に上流の微生物開発、下流の微生物による物質生産については、これに携わる事業者同士が連携し、双方向にフィードバックしながら一体的に研究開発が実施される体制が望ましい。このため、複数の研究開発項目、内容を組み合わせて、幅広い分野の事業者が連携して実施することを可能とする。

バイオものづくり技術の活用による物質生産は、上流の微生物開発、下流の微生物による物質生産、及びこれらを支える要素技術の集合体であるプラットフォーム技術、の大きく3つの異なるフェーズの研究開発要素がある。このうち、特に上流の微生物開発、下流の微生物による物質生産については、これに携わる事業者同士が連携し、双方向にフィードバックしながら一体的に研究開発が実施される体制が望ましい。このため、複数の研究開発項目、内容を組み合わせて、幅広い分野の事業者が連携して実施することを可能とする。

![]() 本プロジェクトは、本プロジェクトの成果を活用した製品・サービスの社会実装を念頭に置いたプ ロジェクトであり、プラットフォームの高度化を行う研究開発項目1及び大量生産実証等を行う研究開発項目3については、他の研究開発項目と組み合わせずとも社会実装が見込めることから、他の研究開発項目と組み合わせていない提案も可能とする。微生物開発については、大量物質生産と連携することで社会実装につながる可能性が大きく向上すると考えられることから、研究開発項目2については、単独で実施する事業者もしくはコンソーシアムにおいて、研究開発項目3と組み合わせて一体的に実施をする提案のみ採択することとする。

本プロジェクトは、本プロジェクトの成果を活用した製品・サービスの社会実装を念頭に置いたプ ロジェクトであり、プラットフォームの高度化を行う研究開発項目1及び大量生産実証等を行う研究開発項目3については、他の研究開発項目と組み合わせずとも社会実装が見込めることから、他の研究開発項目と組み合わせていない提案も可能とする。微生物開発については、大量物質生産と連携することで社会実装につながる可能性が大きく向上すると考えられることから、研究開発項目2については、単独で実施する事業者もしくはコンソーシアムにおいて、研究開発項目3と組み合わせて一体的に実施をする提案のみ採択することとする。

![]() 本プロジェクトに対して、提案可能な組み合わせは以下の通りとする。

本プロジェクトに対して、提案可能な組み合わせは以下の通りとする。

・研究開発項目1+研究開発項目2+研究開発項目3

・研究開発項目2+研究開発項目3

・研究開発項目3

・研究開発項目1

![]() 本プロジェクトにおいて、実施者は、他の研究開発テーマに裨益する共通基盤技術について、研究開発・実証テーマの垣根を越えてプロジェクト全体として研究成果の最大化を図るように努めるものとする。また、本プロジェクトにおいては、有識者や NEDO からの意見も取り入れつつ開発を実施することが不可欠であることから、必要に応じて秘密保持契約や共同研究契約等の締結や実施計画の変更及び実施体制の見直しを柔軟に行うことも可能とし、実施者間の密接な連携をとることとする。

本プロジェクトにおいて、実施者は、他の研究開発テーマに裨益する共通基盤技術について、研究開発・実証テーマの垣根を越えてプロジェクト全体として研究成果の最大化を図るように努めるものとする。また、本プロジェクトにおいては、有識者や NEDO からの意見も取り入れつつ開発を実施することが不可欠であることから、必要に応じて秘密保持契約や共同研究契約等の締結や実施計画の変更及び実施体制の見直しを柔軟に行うことも可能とし、実施者間の密接な連携をとることとする。

![]() 【研究開発項目 1】有用微生物の開発を加速する微生物等改変プラットフォーム技術の高度化

【研究開発項目 1】有用微生物の開発を加速する微生物等改変プラットフォーム技術の高度化

★48

![]() 目標:2030 年までに、DBTL サイクルの 1 サイクルあたりの時間を短縮するための技術開発、さらに、サイクル回数を削減しコストを低減する技術を確立し、 有用微生物の開発期間を最大 1/10程度に短縮する技術を確立する。

目標:2030 年までに、DBTL サイクルの 1 サイクルあたりの時間を短縮するための技術開発、さらに、サイクル回数を削減しコストを低減する技術を確立し、 有用微生物の開発期間を最大 1/10程度に短縮する技術を確立する。

48 ★マークがある研究開発項目については、大学・研究機関等が主たる実施者(支出が過半を占める実施者)となることが可能

(★マークがない項目は、企業等の収益事業の担い手が主たる実施者となる必要)

![]() 研究開発内容:

研究開発内容:

【委託(企業等の場合はインセンティブ 1/10)】

本研究開発項目では、有用な微生物等の開発を加速する微生物等改変プラットフォーム技 術の高度化に向けて、主に①微生物ライブラリや代謝物データベース等の拡充、②AI などのデジタル技術を用いて多種多様な微生物がもつゲノム配列を解読して、特定物質の効率的な生産に関連する代謝経路等との関係を明らかにし、効率的なゲノム設計・微生物設計に反映するためのシステム・アプリケーション開発、③ロボティクス技術、自動でデータを収集するセンシング技術等を駆使して、ゲノム構築、微生物の構築、微生物の性能試験(代謝物データ収集等)等の生物化学的な実験を効率化するためのシステム構築、④収集した代謝物データ等を統合処理するためのシステム開発等といった、DBTL を構成する各要素技術を開発するとともに、これらの一部/全部を組み合わせてプラットフォーム化するための開発を行う。

これらは、バイオものづくりを実施する複数の民間企業等に跨がる共通基盤的な課題を解決するための研究開発である一方、個別の開発項目に関しては目標達成に向けたアプローチが複数存在し、項目によっては異なる主体が開発するほうが効率的な場合も十分想定されることから、複数者の採択を想定する。ここでの研究開発成果は、研究開発項目 2 の有用微生物の開発等において積極的に利活用することが期待されており、商用利用を念頭に有用な微生物等の開発を行う事業者との協業を行う場合は、審査において考慮要素とする。

本研究開発項目においては、CO2 を原料としたバイオものづくりと関連する分野も含めた、プラットフォームの高度化を目的とする開発を実施することも可能とする。

(委託・補助の考え方)

![]() 微生物等改変プラットフォーム技術の高度化については、バイオものづくり産業全体にまたがる共通基盤的な課題であり、収益化を容易に見通せない技術課題を有するため、国として積極的な支援を講じる必要がある。微生物等改変プラットフォームは、微生物開発のノウハウや実績が集積するまでは事業性が予測できないことから、本研究開発項目については 9/10 委託+ 1/10 インセンティブの委託事業として実施する。

微生物等改変プラットフォーム技術の高度化については、バイオものづくり産業全体にまたがる共通基盤的な課題であり、収益化を容易に見通せない技術課題を有するため、国として積極的な支援を講じる必要がある。微生物等改変プラットフォームは、微生物開発のノウハウや実績が集積するまでは事業性が予測できないことから、本研究開発項目については 9/10 委託+ 1/10 インセンティブの委託事業として実施する。

![]() また、本研究開発項目で取り扱う微生物等改変プラットフォーム技術の要素には、公的機関や大学等が行う、微生物資源及び生物資源データベースの拡充、ゲノム・核酸・たんぱく質・代謝物等の高度な測定・評価に関する基盤技術の開発・実装も不可欠であるため、産業界の積極的な利用を想定した官民一体の取組の場合には、公的機関や研究機関等が主体となる提案も認めることとする。

また、本研究開発項目で取り扱う微生物等改変プラットフォーム技術の要素には、公的機関や大学等が行う、微生物資源及び生物資源データベースの拡充、ゲノム・核酸・たんぱく質・代謝物等の高度な測定・評価に関する基盤技術の開発・実装も不可欠であるため、産業界の積極的な利用を想定した官民一体の取組の場合には、公的機関や研究機関等が主体となる提案も認めることとする。

![]() 微生物等改変プラットフォーム技術を構成する先進技術は、近年技術開発が加速しており、2

微生物等改変プラットフォーム技術を構成する先進技術は、近年技術開発が加速しており、2

~3 年置きに技術的ブレークスルーが起きている。競争力のある微生物等改変プラットフォームの構築に当たっては、こうした最新技術を取り込むことで常にプラットフォームをアップデートしていく必要があるため、3 年をめどに、最新技術の取得を目的とした事業計画の変更を可能とし、事業の継続状況に応じてステージゲートの後に追加公募を行うことを可能とする。なお、当該プラッ

トフォーム技術の高度化に資する国内外の先進技術・産業の最新動向に関する調査を 1~2年おきに実施することとする。

![]() 【研究開発項目 2】CO2 を原料に物質生産できる微生物等49の開発・改良

【研究開発項目 2】CO2 を原料に物質生産できる微生物等49の開発・改良

![]() 目標:2030 年までに、一般的な天然株と比較して物質生産機能またはCO2 固定化能を 5倍程度50向上させ、商用レベルで物質生産できる微生物(商用株)を開発、もしくは既に物質生産機能またはCO2 固定化能の高い微生物にゲノム編集等を行って生産機能等を保ちながら従来とは異なる原料を利用して目的物質を生産可能な微生物(商用株)を開発。

目標:2030 年までに、一般的な天然株と比較して物質生産機能またはCO2 固定化能を 5倍程度50向上させ、商用レベルで物質生産できる微生物(商用株)を開発、もしくは既に物質生産機能またはCO2 固定化能の高い微生物にゲノム編集等を行って生産機能等を保ちながら従来とは異なる原料を利用して目的物質を生産可能な微生物(商用株)を開発。

![]() 研究開発内容:

研究開発内容:

【(9/10 委託→2/3 補助)+1/10 インセンティブ】

微生物による物質生産を効率的に行うためには、製造しようとする特定の物質の種類ごとに、当該物質の製造に最適化されて極限まで生産性が高められた微生物株を開発することが必要である。

CO2を原料として吸収・固定化し物質生産できる微生物の開発については、①CO2を吸収・固定化し物質を生産する代謝経路を持つ微生物(水素酸化細菌、光合成細菌等)に、ゲノム編集・遺伝子改変等の技術によって、従来よりも物質生産機能が高い産業用微生物を開発する手法のほか、高い物質生産性を有する既存の産業微生物(大腸菌、枯草菌等) に、ゲノム編集・遺伝子改変等の技術によって CO2を吸収・固定化し物質を生産する代謝経路を組み込み、商用化可能な産業用微生物を開発する手法などが考えられる。

本研究開発項目では、利用する微生物株や目的物質の種類等に応じて、目標達成に向けたアプローチが複数存在することから、複数事業者の採択を想定している。また、微生物等の物質生産機能の大幅な向上や、製造可能となる目的物質の大幅な拡大を目指す観点から、本プロジェクトはバイオものづくりの中核を担う微生物等改変プラットフォーム事業者と革新的な素材や燃料などの異分野事業者との共同開発により実施されることが強く期待されており、研究開発項目1及び研究開発項目3と一体的に開発を実施し、実際にこうした異分野の共同研究を行う場合には、審査において考慮要素とする。

(委託・補助の考え方)

![]() CO2 を原料として物質生産できる微生物株の開発については、事業化が見通せる水準で物質生産が可能な技術は確立されておらず、大規模培養等の事業化に必須となる要素技術の確立が不確実な中で民間企業等が単独で実施することは困難であることから、国として積極的な支援を講じる必要があるため、本研究開発項目では、商用スケールでの生産実証が可能となる水準までの微生物開発は 9/10 委託+1/10 インセンティブの委託事業として実施する。

CO2 を原料として物質生産できる微生物株の開発については、事業化が見通せる水準で物質生産が可能な技術は確立されておらず、大規模培養等の事業化に必須となる要素技術の確立が不確実な中で民間企業等が単独で実施することは困難であることから、国として積極的な支援を講じる必要があるため、本研究開発項目では、商用スケールでの生産実証が可能となる水準までの微生物開発は 9/10 委託+1/10 インセンティブの委託事業として実施する。

49 本研究開発項目における開発の対象は、CO2 を直接原料として物質生産できる微生物等とし、特定の微生物等に限定するものではない。

50 微生物の種類とターゲット物質により目標値が異なるため、個別の提案を精査し事業ごとに設定。

![]() 商用スケールでの生産実証の実施段階においても、実証の結果を踏まえて、生産性向上やロバスト性の向上などの観点から追加的な微生物株を開発・改良する必要があり、商用生産の開始に不可欠な実証を国として積極的に支援する必要があることから、商用スケールでの生産実証の実施段階にある微生物開発は 2/3 補助+1/10 インセンティブの補助事業として実施する。

商用スケールでの生産実証の実施段階においても、実証の結果を踏まえて、生産性向上やロバスト性の向上などの観点から追加的な微生物株を開発・改良する必要があり、商用生産の開始に不可欠な実証を国として積極的に支援する必要があることから、商用スケールでの生産実証の実施段階にある微生物開発は 2/3 補助+1/10 インセンティブの補助事業として実施する。

![]() 【研究開発項目3】CO2 を原料に物質生産できる微生物等51による製造技術等の開発・実証

【研究開発項目3】CO2 を原料に物質生産できる微生物等51による製造技術等の開発・実証

★52

![]() 目標:2030 年までに、微生物等を用いて、CO2 を原料として生産した物質の製造コストが、 2030 年時点で代替候補の製品の 1.2 倍以下となる技術を開発する。

目標:2030 年までに、微生物等を用いて、CO2 を原料として生産した物質の製造コストが、 2030 年時点で代替候補の製品の 1.2 倍以下となる技術を開発する。

![]() 研究開発内容:

研究開発内容:

スケールアップ:【(9/10 委託→2/3 補助+(1/10 インセンティブ)】

分離・精製・加工:【(9/10 委託→2/3 補助→1/2 補助+(1/10 インセンティブ)】 (LCA 評価等53については委託(企業等の場合はインセンティブ 1/10))

一般に微生物の培養条件は、小規模なラボスケール(試験管レベル~数十 L の培養タンクを使用する規模)、比較的小規模なベンチスケール(数十~数百Lの培養タンクを使用する規模)と、中規模のパイロットスケール(数千~数万 L の培養タンクを使用する規模)、商用レベルの生産実証に必要な大規模のデモンストレーションスケール(数万~数十万Lの培養タンクを使用する規模)では大きく異なるため、段階的にスケールアップをしつつ、培養条件の最適化を順次進めていく。

なお、光合成細菌や藻類等の光をエネルギー源として CO2 の固定を行う微生物等については、培養タンクの体積ではなく、採光面積によってスケールを評価することが適切であるため、培養槽等を設置する土地の面積を基準とした指標を用いることとする。

CO2 を直接原料とする上では、従来の液体のみの培養と異なり、液体中に CO2 などの気体を吹き込みながら培養を行うガス発酵培養等の技術開発が必要となる。ガス発酵培養においては、水素と酸素が共存したガス等、爆発のリスクのあるガスを使用する場合も想定されるため、防爆仕様の培養槽等を用いてスケールアップするといった技術開発が必要となる。

本プロジェクトで生産する物質は、従来のバイオものづくりの目的物質とは異なるため、微生物の断片や培地等が混濁した液体から目的物質を回収するための、生産物質ごとに最適化され

51 本研究開発項目における開発の対象は、CO2 を直接原料として物質生産できる微生物等とし、特定の微生物等に限定するものではない。

52 本研究開発項目のうち、CO2 を原料として生産した製品等の環境性能等の評価・表示手法の確立、LCA 評価・CO2 固定量の評価などの標準化にかかる技術開発部分のみ、研究機関・公的機関が主体となった提案を可能とし、生産実証については研究機関・公的機関が主体となった提案は認めない。

53 CO2 を原料として生産した製品等の環境性能等の評価・表示手法の確立、LCA 評価・CO2 固定量の評価手法の開発及び標準化に関する技術開発とする。

た分離・精製技術の開発を行う。特に、目的物質がポリマー、油脂、燃料等の場合、脂溶性の物質をターゲットとした新たな分離・生成技術が必要であり、生産された物質を産業利用するためには、最終製品も念頭に置いた素材加工技術・品質評価手法の開発も必要となる。加工技術・品質評価技術の開発を行う上では、事業会社の先にいるユーザー企業等のニーズを踏まえた開発を実施することが重要となる。

また、回収した CO2 を原料とするために必要な微生物等の生育に有害となる夾雑物の除去や CO など微生物等が代謝しやすい物質への変換といった、前処理技術の開発・実証を行う。さらに、バイオものづくりの生産プロセスについては統一的な LCA 評価手法が未確立であり、 CO2 削減効果を容易に見通せないという課題がある。本研究開発項目では、物質生産実証

の際にはLCA 評価を実施することとする。

CO2 を原料として生産した最終製品の社会実装に当たって必要となる、当該製品の環境性能等の評価・表示手法の確立、LCA 評価・CO2 固定量の評価などの標準化にかかる技術開発は、研究機関・公的機関等と民間企業等のコンソーシアムでの連携など業界横断的に協力し実施することとし、研究機関・公的機関等が主体となる提案も可能とする。

研究開発期間終了時点で、評価サンプルによる生産物評価を行うことより、品質・機能性、環境合理性、経済性等の面で総合的に競争力が見込めるバイオ由来製品として社会実装が見通せる段階までの開発を行うこととする。

(委託・補助の考え方)

![]() CO2 を原料として物質生産できる微生物の大量培養技術については、未だTRL3 程度の未成熟なレベルであり、さらなる技術革新が必要である。また、当該技術の確立については、複数の民間企業に跨がる共通基盤的課題であり、高いリスクが伴うことから、初期の培養に関する基盤技術開発及び小規模(数十~数百L または数ha)の生産実証については 9/10 委託+ 1/10 インセンティブの委託事業として実施し、中規模(数千~数万L または数十ha)のパイロットスケールでの実証については、2/3 補助率+1/10 インセンティブの補助事業として実施する。

CO2 を原料として物質生産できる微生物の大量培養技術については、未だTRL3 程度の未成熟なレベルであり、さらなる技術革新が必要である。また、当該技術の確立については、複数の民間企業に跨がる共通基盤的課題であり、高いリスクが伴うことから、初期の培養に関する基盤技術開発及び小規模(数十~数百L または数ha)の生産実証については 9/10 委託+ 1/10 インセンティブの委託事業として実施し、中規模(数千~数万L または数十ha)のパイロットスケールでの実証については、2/3 補助率+1/10 インセンティブの補助事業として実施する。

![]() 大規模プラント(数万~数十万Lまたは数百 ha)での実証段階では、小規模・中規模プラントでの実証により製造プロセスが改良されることにより一定程度事業リスクは低減されているものの、1桁以上のスケールアップ行う場合には、培養タンクや培養槽の大規模化に伴い撹拌の困難性や水圧の影響による微生物の非活性化、適切な生育環境の保持の自動化などの新たな課題が発生し、引き続き大きな事業リスクが残されていることから、大規模(数万~数十万 L)デモンストレーションスケールでの生産実証については 2/3 補助率+1/10 インセンティブの補助事業として実施する。分離・精製、加工技術については、大量培養技術との一体的な開発が必要であるが、バイオのスケールアップと比べて技術的な難易度や開発リスクは高くないと考えられるため、小規模のベンチスケールの実証に伴う技術開発については 9/10 委託+1/10インセンティブの委託事業、中規模のパイロットスケールの実証に伴い実施する技術開発につい

大規模プラント(数万~数十万Lまたは数百 ha)での実証段階では、小規模・中規模プラントでの実証により製造プロセスが改良されることにより一定程度事業リスクは低減されているものの、1桁以上のスケールアップ行う場合には、培養タンクや培養槽の大規模化に伴い撹拌の困難性や水圧の影響による微生物の非活性化、適切な生育環境の保持の自動化などの新たな課題が発生し、引き続き大きな事業リスクが残されていることから、大規模(数万~数十万 L)デモンストレーションスケールでの生産実証については 2/3 補助率+1/10 インセンティブの補助事業として実施する。分離・精製、加工技術については、大量培養技術との一体的な開発が必要であるが、バイオのスケールアップと比べて技術的な難易度や開発リスクは高くないと考えられるため、小規模のベンチスケールの実証に伴う技術開発については 9/10 委託+1/10インセンティブの委託事業、中規模のパイロットスケールの実証に伴い実施する技術開発につい

ては 2/3 補助+1/10 インセンティブの補助事業として実施し、大規模デモンストレーションスケールでの実証に伴う技術開発・実証については 1/2 補助+1/10 インセンティブの補助事業として実施する。

![]() CO2 を原料として生産した最終製品の品質評価・表示手法の確立、LCA 評価、CO2 固定量の評価技術など標準化にかかる技術開発については、バイオものづくり全体に共通する基盤的な技術開発であり、国として積極的に体制を整えて支援を講じる必要があることから、委託事業として実施する。

CO2 を原料として生産した最終製品の品質評価・表示手法の確立、LCA 評価、CO2 固定量の評価技術など標準化にかかる技術開発については、バイオものづくり全体に共通する基盤的な技術開発であり、国として積極的に体制を整えて支援を講じる必要があることから、委託事業として実施する。

● 【社会実装に向けた支援】

![]() バイオものづくりを活用して生み出された製品(バイオ由来製品)の社会実装を進める上では、バイオ由来製品が有する非化石価値や、海洋生分解性などのサステイナブルな製品としての価値がユーザー企業や消費者に正しく認識され、化石資源由来、動物由来の製品と差別化されて、環境プレミアムが反映された適切な値付けがなされることが重要である。

バイオものづくりを活用して生み出された製品(バイオ由来製品)の社会実装を進める上では、バイオ由来製品が有する非化石価値や、海洋生分解性などのサステイナブルな製品としての価値がユーザー企業や消費者に正しく認識され、化石資源由来、動物由来の製品と差別化されて、環境プレミアムが反映された適切な値付けがなされることが重要である。

![]() そのための手段の一つとして、バイオ製品の品質評価手法の標準化、バイオ製品とそれ以外の製品を区別するための製品表示制度の確立が必要である。バイオマス資源由来のプラスチック については、既にバイオマスプラ識別表示制度といった表示制度が存在するが、今後バイオマス資源由来「以外」のバイオ由来製品についても、評価や表示のあり方を検討していく必要がある。本プロジェクトにおいても、国際市場の確保も見据えて、バイオ関連の標準化や品質評価手法の確立に必要な研究開発やデータ取得等について支援を行う。

そのための手段の一つとして、バイオ製品の品質評価手法の標準化、バイオ製品とそれ以外の製品を区別するための製品表示制度の確立が必要である。バイオマス資源由来のプラスチック については、既にバイオマスプラ識別表示制度といった表示制度が存在するが、今後バイオマス資源由来「以外」のバイオ由来製品についても、評価や表示のあり方を検討していく必要がある。本プロジェクトにおいても、国際市場の確保も見据えて、バイオ関連の標準化や品質評価手法の確立に必要な研究開発やデータ取得等について支援を行う。

![]() 標準化活動については、製品や微生物種等に応じて進め方を検討していく必要があることから、プロジェクトを実施する中で、有識者や NEDO、民間企業、国の間で議論することで実施主体を定め、必要な体制の構築を進めて行くことする。

標準化活動については、製品や微生物種等に応じて進め方を検討していく必要があることから、プロジェクトを実施する中で、有識者や NEDO、民間企業、国の間で議論することで実施主体を定め、必要な体制の構築を進めて行くことする。

![]() また、現状では、バイオ由来製品の市場が必ずしも大きくないため、設備投資効率が上げられず製品コストが高止まりする原因にもなっていることから、グリーン購入法なども含めた政府調達の拡大により初期需要を生み出すことで、市場拡大の促進を図ることも必要である。

また、現状では、バイオ由来製品の市場が必ずしも大きくないため、設備投資効率が上げられず製品コストが高止まりする原因にもなっていることから、グリーン購入法なども含めた政府調達の拡大により初期需要を生み出すことで、市場拡大の促進を図ることも必要である。

![]() なお、現状、各所で用いられている「バイオプラスチック」の用語の定義には、バイオマス資源由来のプラスチックと生分解性プラスチックのみが含まれる形となっており、CO2 を直接原料として用いたバイオ由来製品については位置づけがないことから、今後これらの取扱いについても検討する必要がある。

なお、現状、各所で用いられている「バイオプラスチック」の用語の定義には、バイオマス資源由来のプラスチックと生分解性プラスチックのみが含まれる形となっており、CO2 を直接原料として用いたバイオ由来製品については位置づけがないことから、今後これらの取扱いについても検討する必要がある。

![]() 開発した技術・製品で、日本の事業者が利益を生み出していくには、海外を含めたマーケットを獲得していくことが不可欠であるが、海外展開に当たっては、国際標準に準拠した形でなければならない。そのため、競争的な観点だけでなく、基準作りの段階から、有志国との適切な協力・協業も模索することとする。また、技術・製品開発を行うに当たって、国内事業者だけでなく、海外事業者とも適切に連携をすることで、自社のビジネスが有利に進められることも考えられる。日本の得意分野/不得意分野を上手く使い分け、特に、苦手な分野については、海外事業者との協力により進められるよう、ネットワーク形成を後押しするといったことも検討を行う。

開発した技術・製品で、日本の事業者が利益を生み出していくには、海外を含めたマーケットを獲得していくことが不可欠であるが、海外展開に当たっては、国際標準に準拠した形でなければならない。そのため、競争的な観点だけでなく、基準作りの段階から、有志国との適切な協力・協業も模索することとする。また、技術・製品開発を行うに当たって、国内事業者だけでなく、海外事業者とも適切に連携をすることで、自社のビジネスが有利に進められることも考えられる。日本の得意分野/不得意分野を上手く使い分け、特に、苦手な分野については、海外事業者との協力により進められるよう、ネットワーク形成を後押しするといったことも検討を行う。

![]() さらに、生物情報のデジタル化、データベース化を考える際、産業の活用促進のための情報共有と国際競争を見据えた知的財産の保護・囲い込みをいかに組み合わせるかは大きな論点であり、経済安全保障の観点も踏まえながら、本プロジェクトと並行する形で国としての方針を検討していくこととする。また、関係省庁と連携し日本の強みである極限環境等から取得されるゲノム情報等がプラットフォーマーに集約されるように合同プロジェクトを組むことも検討する。

さらに、生物情報のデジタル化、データベース化を考える際、産業の活用促進のための情報共有と国際競争を見据えた知的財産の保護・囲い込みをいかに組み合わせるかは大きな論点であり、経済安全保障の観点も踏まえながら、本プロジェクトと並行する形で国としての方針を検討していくこととする。また、関係省庁と連携し日本の強みである極限環境等から取得されるゲノム情報等がプラットフォーマーに集約されるように合同プロジェクトを組むことも検討する。

![]() 2025 年大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとしており、日本館の基本計画でも「いのちと、いのちの、あいだに」がテーマとして掲げられている。54展示体験の柱としても、

2025 年大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとしており、日本館の基本計画でも「いのちと、いのちの、あいだに」がテーマとして掲げられている。54展示体験の柱としても、

「炭素中立型の経済社会」や「循環型社会」の一例として、「循環を見据えたものづくり」や「はかなく小さな生き物」といったバイオものづくりとの関係性が深いものが挙げられている。このため、本プロジェクトでは、例えば本プロジェクトを通じて得られた研究開発の成果物の一部を万博会場内や日本館などに体験型展示として活用したり、万博会場を未来社会の実験場として実証事業の一部の要素を会場で実施したりといった取組を通じて、バイオものづくりの社会実装の推進に貢献するものとして認められる研究開発計画を提案する場合には、委託事業として万博への出展にかかる費用を本プロジェクトの事業費から支出できることとする。また、万博全体の展示内容等の検討スケジュールより早い段階で公募を実施する場合には、公募時には万博との連携の仕方を企画する上で必要な要素に不確定な部分を多分に含むこととなるため、採択審査時には万博との連携を進めて行くことについてのコミットメントのみを持って考慮要素とし、具体的な連携の仕方については高い自由度を持たせることとする。提案時にコミットメントをした実施者に対して、2023 年度以降をめどに具体的な連携の仕方を提案させ、全体の提案数と予算額に応じて、必要な予算を支出することとする。連携の実施についてコミットメントをしたものの、連携を実施しない場合には、実施者に対し、モニタリング WG の場での説明を求める。

![]() 最後に、上記の様な制度等の取り組みに加えて、バイオものづくり技術の社会実装には、バイオと IT の融合領域の人材育成やバイオ系の人材が産業界に十分に貢献できるような方策が必要となることから、人材育成・活用ともに、関係省庁と連携し支援の形を検討することとする。

最後に、上記の様な制度等の取り組みに加えて、バイオものづくり技術の社会実装には、バイオと IT の融合領域の人材育成やバイオ系の人材が産業界に十分に貢献できるような方策が必要となることから、人材育成・活用ともに、関係省庁と連携し支援の形を検討することとする。

54 「日本政府出展事業(日本館)基本計画」より

4. 実施スケジュール

![]() プロジェクト期間

プロジェクト期間

以下のスケジュールはあくまで一例であり、複数の研究開発項目、内容を組み合わせて早期の目標達成のために最適なスケジュールを組むことは妨げない。

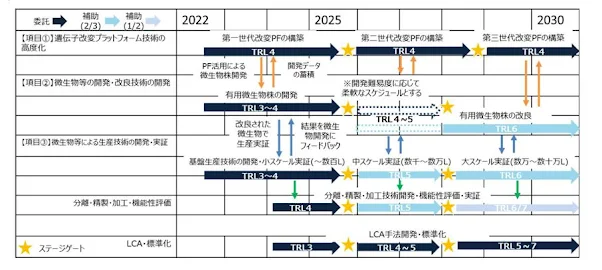

![]() 【研究開発項目 1】有用微生物の開発を加速する微生物等改変プラットフォーム技術の高度化

【研究開発項目 1】有用微生物の開発を加速する微生物等改変プラットフォーム技術の高度化

第一世代微生物等改変プラットフォームの構築をした後、プラットフォームの更新・拡充(第二世代、第三世代プラットフォーム)を進め、研究開発項目2と連動しながら微生物等の開発実績を重ねることでプラットフォームの更新・拡充とDBTL サイクルに必要な期間の大幅な短縮を行うことを想定している。一連の取組に十分な時間を確保し、常に最新技術を取り入れた競争力のあるプラットフォームを構築する観点から 2022 年度から 2030 年度までの最大 9

年間の実施を想定している。9年間の間に 3 年をめどにステージゲートを設けること、で事業継続性を適切に判断し、効率的な開発を実施する。

![]() 【研究開発項目 2】CO2 を原料に物質生産できる微生物等の開発・改良

【研究開発項目 2】CO2 を原料に物質生産できる微生物等の開発・改良

CO2 を原料に商用スケールでの物質生産実証が可能な水準の性能を持つ微生物等の開発を実施し、研究開発項目1、研究開発項目3と相互にフィードバックをしながら追加的な改良を実施することを想定している。微生物等の開発については、微生物等の物質生産性を向上させるような開発に3~5 年の期間を要し、後半のスケールアップした場合にも、ラボスケールで達成した物質生産性が維持されることを確保するための開発にも少なくとも 3 年程度の期間を要する見通しである。そのため、事業期間を十分に確保する観点から、2022 年度から 2030 年度までの最大 9 年間の実施を想定している。微生物開発のフェーズに応じてステージゲートを設け、効率的な開発を実施する。

![]() 【研究開発項目 3】CO2 を原料に物質生産できる微生物等の製造技術の開発・実証

【研究開発項目 3】CO2 を原料に物質生産できる微生物等の製造技術の開発・実証

CO2 等を原料に数百 L 程度の小規模スケール技術確立をした後に、数千~数万 L の中規模スケール、数万~数十万L の大規模スケールでの生産実証へと移行し、製品製造コストの低減に向けた検討を実施することを想定している。生産実証には、各段階での実証に最低でも 2 年程度が必要となるなど、開発に時間がかかるため、一連の取組に十分な時間を確保

する観点から 2022 年度から 2030 年度までの最大 9 年間の実施を想定している。また、品質評価等の技術開発については小スケールでの実証が開始した後に開発を開始する形を想定しており、2024 年度から 2030 年度までの最大 7 年間の実施を想定している。

![]() キーマイルストーン・ステージゲート設定

キーマイルストーン・ステージゲート設定

研究開発目標の達成には、様々なアプローチが考えられることから、早期の目標達成は目指しつつも開発の難易度に応じ、技術・社会実装推進委員会等での議論を経て、最適なスケジュールを組むことは妨げない。以下の通り、事業化段階の切れ目において、キーマイルストーン及びステージ ゲートを設定し、事業の進捗を見て、継続可否を判断する55ことを基本とする。キーマイルストーン及びステージゲートの設定に当たっては、提案時にステージゲートにおけるマイルストーン目標を明確にし、提案された目標が低い場合などは技術・社会実装推進委員会等の専門家の意見も踏まえて野心的かつ適切な目標と改め、ステージゲート実施時に、研究開発の成果が当該目標に達しない場合は事業の中止を含めて検討する。ただし、対象とする微生物等やターゲット製品毎に開発段階が大きく異なるという事業特性から、技術・社会実装推進委員会等の専門家の意見を踏まえ、実施者単位でステージゲート実施年度を基本年度の前後の年度に設定するといった形や適切な水準となるように目標を見直すといった形も可能とし、プロジェクト全体に一定の柔軟性を持たせるこ ととする。研究開発項目1については、必要性が確認された場合には追加公募を行う。

また、複数種類の微生物等、目的生産物質、技術的アプローチを対象とした開発・実証テーマを複線的に実施し、ステージゲートを通じて競争力や成長性の高さが認められる有望な開発テーマを残し、絞り込みを行うこととする。

![]() 【研究開発項目1】有用微生物の開発を加速する微生物改変プラットフォーム技術の高度化

【研究開発項目1】有用微生物の開発を加速する微生物改変プラットフォーム技術の高度化

○ 第一世代微生物等改変プラットフォームの構築(現在ある社会課題を解決するために、効率的に微生物等の継続的な改変を行い、研究から実用化までを繰り返し実施することができる手法の確立を持って構築とする。下表の例では 2025 年頃に事業継続判断)

○ 第二世代微生物等改変プラットフォームの構築(社会課題を解決するために、最新技術を取り入れた上で効率的に微生物等の継続的な改変を行い、研究から実用化までを繰り返し実施することができる手法の確立を持って構築とする。下表の例では 2028年頃に事業継続判断)

○ 第三世代微生物等改変プラットフォームの構築(社会課題を解決するために、最新技術を取り入れた上で効率的に微生物等の継続的な改変を行い、研究から実用化までを繰り返し実施することができる手法の確立を持って構築とする。)

![]() 【研究開発項目2】CO2 を原料に物質生産できる微生物等の開発・改良

【研究開発項目2】CO2 を原料に物質生産できる微生物等の開発・改良

○ 商用レベルの物質生産効率をもった有用微生物等の開発(下表の例では 2025 年頃から事業継続判断を開始。)

55 判断を行う際、実施者とNEDO 双方の合意に基づき事業内容及び目標の柔軟な見直しを行うことも可能とする。

○ 商用レベルの物質生産効率をもった有用微生物等の実証環境に合わせた改良

![]() 【研究開発項目3】CO2 を原料に物質生産できる微生物等の製造技術の開発・実証

【研究開発項目3】CO2 を原料に物質生産できる微生物等の製造技術の開発・実証

○ 基盤生産技術の開発・小規模ベンチスケール培養槽による実証(数十~数百 L 規模の培養槽等において安定的な微生物等の培養と商用レベルの効率による物質生産を達成する。)(下表の例では 2025 年頃に事業継続判断)

○ 中規模パイロットスケールプラントにおける実証(数千~数万 L 規模の培養槽等において安定的な微生物等の培養と商用レベルの効率による物質生産を達成する。)

○ 大規模デモンストレーションスケールプラントにおける実証(数万~数十万L 規模の培養 槽等において安定的な微生物の培養と商用レベルの効率による物質生産を達成する。)

○ LCA 評価・CO2 固定量に係る評価手法の確立(バイオによる生産実証プロセスのLCA評価の実施を持って確立とする。)

○ CO2 固定量等に関する標準化に係る技術開発(本プロジェクトで実施した複数種類の物質・製品についてのLCA 評価手法及びCO2 固定量についての評価手法を一部統合する形での標準化を想定。)

5. 予算

● プロジェクト総額(国費負担額のみ。インセンティブ分を含む額):上限 1,767 億円

【研究開発項目1】有用微生物の開発を加速する微生物等改変プラットフォーム技術の高度化 ![]() 予算額:上限 160 億円

予算額:上限 160 億円

![]() 予算根拠: DBTL の各要素の周辺技術の開発に関して、過去の事業及び複数の事業者へのヒアリング等から機械装置費、消耗品費、人件費、外注費等を参考とし、想定採択件数を考慮し、所要額を試算。

予算根拠: DBTL の各要素の周辺技術の開発に関して、過去の事業及び複数の事業者へのヒアリング等から機械装置費、消耗品費、人件費、外注費等を参考とし、想定採択件数を考慮し、所要額を試算。

【研究開発項目 2】CO2 を原料に物質生産できる微生物等の開発・改良 ![]() 予算額:上限 81 億円

予算額:上限 81 億円

![]() 予算根拠: 微生物等開発に関して、過去の事業及び複数の事業者へのヒアリング等から機械装置費、消耗品費、人件費、外注費等を参考とし、想定採択件数を考慮し、所要額を試算。

予算根拠: 微生物等開発に関して、過去の事業及び複数の事業者へのヒアリング等から機械装置費、消耗品費、人件費、外注費等を参考とし、想定採択件数を考慮し、所要額を試算。

【研究開発項目3】CO2 を原料に物質生産できる微生物等による製造技術の開発・実証 ![]() 予算額:上限 1,517 億円

予算額:上限 1,517 億円

![]() 予算根拠: 生産実証に係るパイロットプラントの整備に係る開発・実証や品質評価手法等の開発に関して、過去の事業及び複数の事業者へのヒアリング等から機械装置費、消耗品費、人件費、建設費、外注費等を参考にして、想定採択件数を考慮し、所要額を試算。

予算根拠: 生産実証に係るパイロットプラントの整備に係る開発・実証や品質評価手法等の開発に関して、過去の事業及び複数の事業者へのヒアリング等から機械装置費、消耗品費、人件費、建設費、外注費等を参考にして、想定採択件数を考慮し、所要額を試算。

【社会実装に向けた支援】 ![]() 予算額:上限 9 億円

予算額:上限 9 億円

![]() 予算根拠:本プロジェクトの途中成果の一部を活用し、2025 年大阪・関西万博と連携した社会実装実証等を実施することを想定し、想定採択件数を考慮し、所要額を試算。

予算根拠:本プロジェクトの途中成果の一部を活用し、2025 年大阪・関西万博と連携した社会実装実証等を実施することを想定し、想定採択件数を考慮し、所要額を試算。

● 取組状況が不十分な場合の国費負担額の返還率:返還が決定した時点における目標達成度を考慮し、WG において、「10%、30%、50%」の3段階で評価

(参考)改定履歴

・2022 年 10 月 制定

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

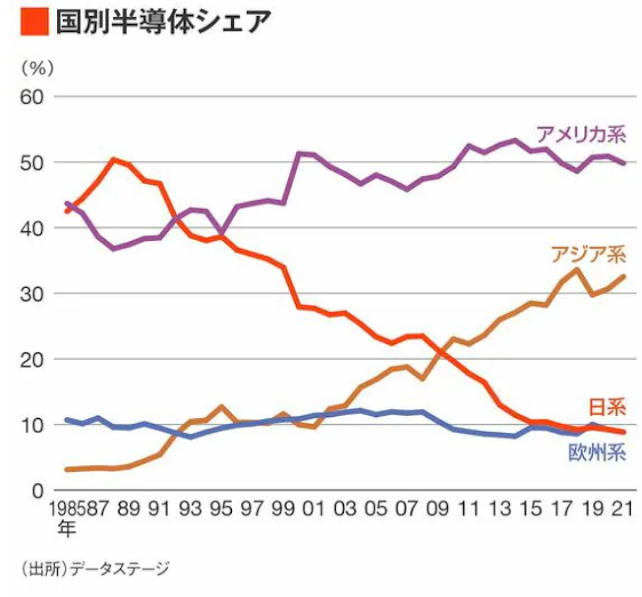

日の丸半導体は、国策失敗だったようだが・・

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

また予算不足で水素酸化細菌の技術は流出してしまうのか?

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

研究者、技術者の海外派遣で他国に行ってしまう理由は何なの・・・

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

なぜ日本社会は研究者を腐らせる?by経済評論家 加谷珪一

2021年のノーベル物理学賞真鍋氏「研究のために渡米した理由」、日本社会は研究者を腐らせる?

2021年のノーベル物理学賞に、気象学者で米国人の真鍋淑郎氏が選ばれたことが大きな話題となっている。真鍋氏の受賞はいろいろな意味で、日本という国のあり方について問いかけるものだった。真鍋氏の受賞から日本人は何を学べるだろうか。

|

| 2021年のノーベル物理学賞に、気象学者で米国人の真鍋淑郎氏が選ばれた。彼の受賞から、日本の学術研究の問題点を考える |

●気象学の分野が受賞対象となった意味とは

今年のノーベル物理学賞は極めて大きな驚きを持って迎えられた。事前の予想を大きく裏切り、米プリンストン大学上席研究員で気象学者の真鍋淑郎氏が受賞した。これまでノーベル物理学賞は純粋な物理学の分野から選ばれることがほとんどだった。近年は青色発光ダイオードやリチウムイオン電池など物性の基礎理論を確立した研究者にも授与されており、工学的な要素も取り入れられているものの、物理学の範疇に入る研究業績が基本だった。

今回の受賞分野は気象学であり、物理学の分野以外では初めてのことである。気象学といっても真鍋氏の専門分野はコンピューターを使ったシミュレーションであり、計算科学に近い分野とも言えるが、少なくとも以前はノーベル賞の対象になる研究とは認識されていなかった。

新しい分野の業績に対して受賞が決まったのは、真鍋氏の学術業績が極めて高く評価されたからに他ならない。だが、ノーベル賞が特別な存在であることからも分かるように、政治的な意味合いも多分に含まれている。

受賞を発表したノーベル財団の記者会見では「今回の(気象学)の受賞は、世界の指導者に気候変動の深刻さを伝えるメッセージなのか」という質問に対して、選考委員から「いまだにメッセージを受け取っていないリーダーがいるのなら、今回も耳を貸さないでしょう」「気候モデリングが物理理論に基づいた事実であるということが私たちのメッセージです」という明確な説明があった。

選考委員によるこの発言はかなり踏み込んだものであり、事実上の政治的なメッセージであると判断して良い。しかも「いまだにメッセージを受け取っていないリーダーがいるのなら、今回も耳を貸さないでしょう」というかなり厳しい指摘も行っている。メッセージを受け取っていないリーダーが誰なのかは想像するしかないが、私たち日本人にとって耳の痛い話であることは言うまでもない。

|

| 今回のノーベル物理学賞の受賞分野は気象学であり、物理学の分野以外では初めてのこと |

●日本の社会環境が独創的な研究の邪魔をする

分野が新しかったことに加え、真鍋氏が日系アメリカ人だったことも世間を驚かせた。米国には多くの日系アメリカ人が住んでいるが、ほとんどは二世や三世で親や祖父母が米国に渡った人たちの子孫である。真鍋氏は日本で生まれ、日本の大学を卒業した後に渡米し、わざわざ米国籍を取得している。

米国に渡る日本人研究者は少なくないが、学術分野でそれなりの実績があれば永住権(いわゆるグリーンカード)を比較的容易に取得できるので、研究生活を送る上での不便はほとんどない。それにもかかわらず米国籍まで取得したという現実を考えると、米国に骨を埋めたいという強い思いがあったと推察される。

米国籍を取得した理由について問われた真鍋氏は、日本の社会環境が研究成果にマイナスになるという現実について、冗談を交えながらも鋭く指摘した。

真鍋氏は会見で「日本では人々はいつも他人を邪魔しないようお互いに気遣っています」「日本で『はい』『いいえ』と答える形の質問があるとき、『はい』は必ずしも『はい』を意味しません。『いいえ』の可能性もあります」とし、日本における同調圧力について違和感を示した。

さらに「アメリカでは自分のしたいようにできます。他人がどう感じるかも気にする必要がありません」「アメリカでの生活は素晴らしいです。アメリカでは自分の研究のために好きなこと(中略)ができます」と述べ、米国籍を取得した理由について明確に説明した。

1997年には一度、日本に帰国し研究職に就いているが、結局は米国に戻り、米国での活動を続けている。日本の法律では二重国籍は認められないので、米国籍を取得すれば自動的に日本の国籍は失ってしまう。真鍋氏は日本で生まれ育った日本人であり、国籍の変更にはかなりの決断を要するはずだ。それでも真鍋氏は良好な研究環境を求めて国籍を変えた。

真鍋氏の行動について、研究者というのは独創性が必要な仕事なので特殊だという意見もあるが、そうではない。近年、日本の閉鎖的な社会慣習が学術研究はもとより、新しいビジネスの創出など経済面においてもマイナスになっているとの指摘は多い。こうした指摘に対しては「日本には独自の文化がある」といった反論が寄せられるが筆者はそうは思わない。

日本の文化というのはもっと柔軟なものであり、飛鳥時代から常に外国の良い習慣や技術を取り入れて独自の文化に昇華させてきたという歴史がある。明らかに日本にとってプラスとなる海外の習慣を取り入れないのは、むしろ本来の日本文化に反する行為といって良いだろう。

●科学技術を振興させるために本当に必要なこと

真鍋氏の経歴を見ると、日本と米国における科学技術に対するスタンスの違いにも驚かされる。近年、日本の科学技術が低迷していることから、研究開発への支援を強化すべきという意見をよく耳にする。だが現実はお寒い限りだ。

大学院を卒業して博士号を取得した人で、すぐに大学の教員や研究職に従事できる人はわずか1割強しかおらず。残りはポスドクと呼ばれ、任期付き採用という不安定な環境で研究を続けている。諸外国においても学術分野の競争は激しく、多くの博士号取得者がポスドクとなり、そこで必死に業績を上げて正規の研究職や大学教員のポストを手にしている。その点において、日本と諸外国が大きく変わるわけではない。

だが日本の場合、ポスドクに与えられる研究環境が極めて劣悪という特徴があり、研究成果を出そうにも、その環境自体が整わないという大きな問題がある。また正規の研究者になっても極度の予算不足という点では同じであり、研究を継続できなくなるケースも多い。このままでは、ポスドクは死ぬまでバイト…ということである。

人材の登用にも大きな課題がある。真鍋氏は東京大学大学院を卒業するとすぐに渡米したが、それは米国の気象局からオファーがあったからである。真鍋氏は大学院を出たばかりなので、当時は一人前の研究者とは言えない。米気象局は真鍋氏の大学院の博士論文を目に留め、内容が画期的であることから間髪入れずにオファーを出したものと考えられる。

日本の研究機関や行政組織が、海外の小国における学生の論文まで精査し、優秀な人材を即座にスカウトするなど、天地がひっくり返ってもあり得ないことだろう。日本にあてはめるならば、アジア各国の大学院生をすべてリサーチし、優秀な人は、次々と日本に呼び寄せるということを意味している。

●口で叫ぶのは簡単だが…

「日本の研究開発を強化せよ!」と勇ましく叫ぶことは簡単だが、実際に研究開発を強化するためには、こうした地道な努力が必要となる。

当時の米気象局では、成果を出せるかどうかも分からない大学院を出たばかりの外国人研究者を採用することで、米国人研究者の採用枠は1つ減ったはずである。国籍にかかわらず、優秀な人物の採用を優先するというコンセンサスが社会に出来上がっていなければ、研究開発の強化など不可能であり、米国や近年の中国ではこうした戦略が貫かれている(近年、良好な研究環境に魅力を感じ、中国に渡る優秀な日本人研究者が増えているし、有名な日本電産の開発部門の技術研究所も中国に移転した、また日本の家電の中心的技術者も軒並み中国へ引き抜かれ、アイデアが中国公営企業に渡ってしまった)。ひるがえって、日本社会や日本政府に、その覚悟があるだろうか。

予算配分についても問題が山積している。日本では研究予算を確保するにあたり、研究がどのように役に立つのか説明する計画書を提出しなければならない。だが、画期的な研究業績がどこから出てくるのか事前に予想するのは不可能であり、そもそも「社会の役に立つ研究」を支援するという概念自体が、学術の世界ではナンセンスである。役に立つのかどうかは、成果が出てから分かることであり、今役に立つことが分かっている理論というのは、もはや画期的とは言えない。

ちなみに真鍋氏は渡米後、一度も研究開発計画を書いたことがないという。画期的な学術成果を求めているのなら、潤沢な予算を確保し、優秀な人材にやりたいように研究をやらせるしか方法はない。支援した研究の多くが何も成果が出ずにムダに終わってしまうことについても社会的理解を得ておく必要がある。いわゆる日本型のムラ社会においては、外国人研究者の登用と同じく、こうした予算配分についても多くの反対意見が出るのではないだろうか。

これまでと同じように、非合理的で閉鎖的な研究環境を継続すれば、日本の科学技術の水準がさらに低下していくのは目に見えている。

経済評論家 加谷珪一

アメリカ西海岸からの緊急提言 2021年10月

激動の時代に日本はアメリカからどう見えているのか。スタンフォード大学アジア太平洋研究センター在籍の社会学部教授・筒井清輝氏と、カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院ハース・エグゼクティブ・フェローの桑島浩彰氏による特別対談。アメリカ西海岸からの緊急提言がここに。

人文関係の「日本研究」で研究者としてやっていけるのか

桑島浩彰(以下:桑島) 私がここ数年で強く感じるのは、いまアメリカ国内で、アジアにおける関心が大きく中国に向かっているということです。日本が世界中から注目されていた時期は、アメリカの社会学者エズラ・ヴォーゲルが『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を出版した後の1980年代でしょうか。

その後、日本のGDPの停滞と中国の台頭によって、アジア研究の中心は日本から中国へと移っていった。実際、日米関係という観点で見ても、アメリカでの日本研究にかけるリソースが大きく減っているのが現実のように見えます。スタンフォード大学ではいかがでしょうか。

筒井清輝(以下:筒井) それはこの10年、20年ほどの間に顕著になってきた傾向ですね。私が所属しているスタンフォード大学アジア太平洋研究センターは、まさに日本が経済成長を続けていた1983年に設立されました。

当時は、「なぜ日本が強いのか」というのが大きなテーマで、日本の企業や省庁が研究対象とされて、盛り上がりを見せていました。実際、アジア太平洋研究センターで所長を務めていたのは日本研究をしていたダニエル・オキモトでした。彼は、ハーバードのエズラ・ヴォーゲルと並ぶ日本研究者ですね。

他にも、著名な経済学者の青木昌彦もスタンフォードにいて、日本の経済や企業の仕組みが、どう日本経済の成長に貢献したのかを比較制度分析していました。

なぜ当時は、日本研究が盛んだったのか。それは、1980年代くらいに大学生だった人にとって、これからおもしろい国、これから伸びる国といえば日本という認識があったからなんです。それが今は完全に中国ですよね。

もちろん人文系の分野で日本のアニメや映画などのポピュラーカルチャーに興味を持つ学生や研究者はかなりの数います。ただ、政治経済の面では本当に少ない。

私が着任する前の年は、スタンフォード大学アジア太平洋研究センターで日本研究をやっている教授は1人もいませんでした。今でも私1人です。一方で中国研究は7人、韓国は3人と、日本研究には逆風の状況です。

桑島 私が懸念しているのは、これ以上アメリカでの日本研究者が減ると、アメリカの対日政策にマイナスの影響が出るんじゃないかということです。

たとえば、前述したエズラ・ヴォーゲルをはじめ、ハーバード大学の政治学者ジョセフ・ナイ、現米国家安全保障会議インド太平洋調整官のカート・キャンベルなどの日本にも明るい研究者が、米国の対東アジア政策に関わってきました。ところが、今後も日本研究者が減っていくと、必ずしも日本に明るくない人物が対東アジア政策を担うリスクがある。そんな心配をしています。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

日本の「非正規雇用法(労働の不安定化政策)」の実態

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

非正規労働の多様化で日本の未来、遠のく

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「雇い止めは違法」非常勤講師が東海大学を集団提訴 “争点”を弁護士が解説

弁護士JPニュース - 2022年11月22日 12:14

東海大学に非常勤講師として勤務していた8人が、大学によってメール通知された「雇い止め」が違法だとして、地位の確認と来期以降の賃金の支払いを求め東京地裁に提訴、2022年11月21日会見を開いた。

原告のひとり、河合紀子さん(非常勤講師・外国語)は、「全体の講座数が少なくなるので、4月に外国語の科目が選ばれなくなると告げられました。それは事情であって、理由ではないし、少しずつではなく、まったくなくなるということに納得できませんでした」と雇い止めに至る経緯を語った。

さらに、8月25日には「主体者が分からない」まま、来年の契約はないというメール通知を受けたという。「10年、20年以上働いている人にもメール1通。こんな形で終わるのは残念です。この大学で働く権利があると思いますし、正常な形で自分の科目に集中できる、無期雇用を認めていただきたい」(河合さん)

今回の提訴は8人であるが、今後その人数も増やしていくという。

「研究者」に“あたる”か“あたらない”か?

今回、「科学技術・イノベーション法」、「任期法」の特例など、やや耳なじみがないキーワードも多く、特殊な労働事件との印象も持ってしまう。しかし、普通の働く人たちにも関わる、軽視できない裁判と語るのは、労働問題の情報発信に注力している林孝匡弁護士。今回の裁判について、分かりやすく解説してもらった。(以上弁護士JP編集部)

━━━━━━━━

東海大から雇い止め通知を受けた非常勤講師8人が、東京地裁に提訴しました。提訴する理由は「無期転換を認めないことは違法だ」というものです。裁判では雇用継続を主張する模様です。

講師の8人は有期の雇用契約を繰り返し、通算で5年を超えていました。その後も繰り返し契約が更新されていたところ、今年2022年の春ごろ、大学から「来年2023年3月で雇用を打ち切る」とメール通知されたというもの。

裁判では、両者は以下のとおり主張を行うと考えられます。

■ 講師らの主張

契約期間が通算5年を超えているので無期転換を申し入れることができる。よって、雇用継続を求める。

■ 大学側の主張

この講師らは“研究者”にあたる。よって、5年ではなく、特例により10年である。10年を経過するのは、来年2023年の4月以降だ。

【研究者】にあたらなければ

もし“研究者”にあたらなければ、講師らは俄然優勢になるでしょう。

なぜなら、契約期間の通算が5年を越えていれば、無期転換への申し込みが認められているからです。

労働契約法 第18条

同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が 5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。

これを「無期転換ルール」と言います。

目的は、「有期契約という不安定な契約」から、「安定度の高い無期契約」への転換させようというものです(無期契約になれば雇い止めの心配はなく、解雇されるケースも相当制限されます)

【研究者】にあたれば

もし“研究者”にあたれば、上記の5年は適用されません。

なぜなら、下記法律によって、上記の5年ルールが【10年】に伸長されているからです。

・科学技術イノベーション創出の活性化に関する法15条の2第1号

・任期法7条1項

10年に伸長されていれば、論点は、雇い止めは合法か?に移ります。

講師らの契約がどれくらい繰り返されていたかなど、内容によりますが、大学の雇い止めが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないものかどうかが争われることになるでしょう。

過去にもあった大学の“雇い止め”裁判

裁判所が「雇い止めは、社会通念上、相当ではない」と判断すれば、同じ条件での雇用継続が認められることになります。

労働契約法 第19条

有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

1 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

2 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

過去には、専修大学で類似の雇い止めの事件がありました。語学を教えていた非常勤講師が雇い止めの通知を受け、訴訟を提起したものです。

結果、講師は勝訴しました。〈学校法人専修大学(無期転換)事件:東京高裁 R4.7.20〉

大学側は「この講師は“研究者”にあたる」と主張したのですが、裁判所は「研究者にはあたらない」と判断し、契約期間が通算5年を超えている講師の無期転換を認めました。

裁判所が「研究者にあたらない」と判断した理由の骨子としては、この講師は語学の授業、試験その他の関連業務に従事してはいるが ”研究業務には従事していない” と言うものです。

今回の東海大の訴訟でも、この専修大の事件の【研究者】の定義を参考にして攻防が繰り広げられると考えられます。

雇い止めの空気を感じたら…

ちまたでは「直前のハシゴ外し」が横行しています。5年になる直前で雇い止めをしてくるケースが増えているんです。

企業は、

「5年を超えると、さらに同じ条件で雇わないとダメだからな〜」

「5年を超える前に雇い止めしちゃえ!」

と考え、近年、雇い止めしてくるケースが増えているということです。雇い止めの空気を感じたら、社外の労働組合や弁護士に相談しましょう。

労働組合は「あなたが住んでいる地名 ユニオン」でグーグル検索ででググれば出てきます。労働者の味方となって熱心に活動されているグループが多いので、一度相談してみましょう。

弁護士は、労働問題をウリにしている事務所が良いと思います。HPで判断しましょう。最近は、初回相談無料の事務所も多くなってきてます。

一度、突撃してみて相性が合わなかったら「また考えてみます」で退散してOKです。相性の合う弁護士さんを探してみてください。

「嫌なら辞めろ」…日本社会が壊れ始めた「就職氷河期世代の実体験」

平均年収443万円の暮らしとはどんなものだろうか。

いま話題の新刊『年収443万円 安すぎる国の絶望的な生活』では、物価が上がる一方で給料は安いままの国の生活の実態を明らかにしている。

では、そもそも、なぜ日本はこの30年で大きく衰退・停滞してしまったのか。

技能実習生の残業代未払い、委託元ワコールHDが支援へ

愛媛県西予市の縫製会社が、ベトナム人技能実習生11人への残業代の一部が未払いのまま自己破産の方針を決めたことから、未払い分の支払いが難しくなった。この事態を受け、パジャマの生産を委託していた女性下着大手ワコールホールディングス(HD、京都市)は、実習生を金銭的に支援する方針を決めた。ワコールHDは、人権尊重や法令順守を定めた独自の「CSR調達ガイドライン」に基づき、委託先の実習生の未払い残業代を支援する。同社としては初めての支援で、金額や時期は支援団体などと協議する。

実習生は20~40代のベトナム人女性11人で、縫製会社「小清水被服工業」で2019年から今年10月まで実習していた。未払いは遅延損害金を含めて約2700万円になるが、小清水被服工業が自己破産の方針を決めたことから支払われる見通しが立たなくなった。

ワコールHDによると、傘下のワコールが1次委託先(大阪市)を通じて、小清水被服工業に19年12月から今年9月まで女性用パジャマ約3万5千枚を発注。残業代の未払いは10月に1次委託先から報告を受けた。今月14日に自己破産することを知り、翌15日に支援を決めたという。

研究、記者の二刀流公募 国立天文台と本紙 連携協定

国立天文台(東京都三鷹市、常田佐久(さく)台長)と岩手日報社(東根千万億(ちまお)社長)は11日、次世代研究者の支援を柱とする包括的な連携協定を締結した。両者で資金を折半して研究者を雇用し、研究と記事執筆を担ってもらう。博士課程を修了しても安定した研究職に就けず社会問題化するポストドクター(ポスドク)の支援につなげる。

調印式は、奥州市の国立天文台水沢VLBI観測所(本間希樹(まれき)所長)で行われ、常田台長と東根社長が協定書を取り交わした。

- ・利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第1弾 34社選出 <成長株特集> (03/12)

- ・「パワー半導体」が6位にランク、引き続き事業環境良好との見方変わらず<注目.. (03/10)

- ・【北浜流一郎のズバリ株先見!】 ─東京市場の"もう1つの埋蔵金"に着目せよ! (03/12)

- ・【杉村富生の短期相場観測】 ─逆行高(暴落日の"赤札")銘柄を狙う! (03/12)

- ・【植木靖男の相場展望】 ─天井の判断は3月第3週が焦点に (03/11)

- ・

早くも昨年超えの「バガー銘柄」、その特徴は (03/08)

- ・上方修正“先回り”、23年3月期【業績上振れ】候補〔第3弾〕 <成長株特集> (03/09)

- ・【高配当利回り株】ベスト50 <割安株特集> (3月10日現在)

- ・10万円以下で買える、増収増益&低PER 26社【スタンダード】編 <割安株特集> (03/12)

- ・「さようならマスク」本番、「化粧品・美容」関連株が本格復活の狼煙上げる <.. (03/09)