ダイハツの新ハイブリッド・システムに迫る! なぜ“シリーズ方式”を選んだのか?

ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」に採用された新しいハイブリッド・システム

e-SMART HYBRID “シリーズ方式”(直列方式)の傑作!!

について、世良耕太が解説する。

By 世良耕太

2021年11月2日

2021年1~10月の国内販売ランキングを見ると、1位:トヨタ、2位:スズキ、3位:ホンダ、4位:ダイハツとなる。スズキとダイハツの躍進が目立つ。

電気の力で、新たに走り出す。

100%モーターの力で走行する、e-SMART HYBRID

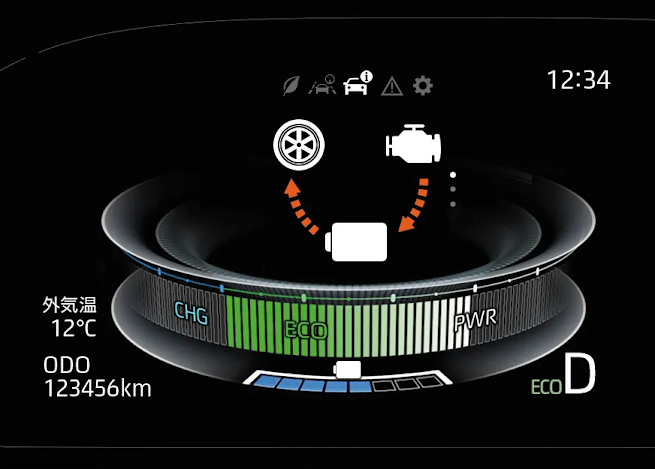

100%モーター駆動による素早い応答と⼤きなトルクでスマートな(きびきびした)⾛りを実現。⾛⾏条件に応じて、バッテリーとエンジンでの発電をスマートに(賢く)組み合わせてモーターに電気を供給することで、⾼い燃費性能を実現するとともに、リチュウムイオンバッテリー容量を必要最⼩限に抑え、コストパフォーマンスも優れたスマートなシステムです。

新開発HEV用トランスアクスル

モーターの力を効率良くタイヤへ伝えるためのユニットです。駆動・発電するモータージェネレーターと減速機構およびディファレンシャル機構から構成されます。小型車に搭載できるよう、2つのモーターを最適配置し、コンパクト化を実現しています。

だ!

ロッキーの上級グレードは電気式パーキングブレーキを採用! 停止保持機能も搭載

まず取り上げたいのが先進運転支援システムの機能拡大だ。これまで上級グレードのプレミアムGには標準装備されていたアダプティブクルーズコントロール(以下ACC)の機能が強化されたのだ。ちなみに搭載されるのはハイブリッドとガソリンモデルの最上級グレードであるプレミアムGのみである。改良前も、ロッキーの上級グレードにはACCを採用していたが、パーキングブレーキがレバー式であったために、渋滞時などで停止保持ができる期間が数秒間となっていた。ところが、改良モデルは電気式パーキングブレーキにブレーキホールド機能まで採用されたために、停止保持期間は数分間に拡大したのだ。小さな改良とお思いの方もいるかもしれないが、これ本当に大きな進歩なのだ。ブレーキホールドはその名の通り、ブレーキを保持する機能なのだが、ACC作動時以外でも例えば信号待ちなどでブレーキペダルから足を離すこと、ゆるく足を置くことが可能となる。つまり大幅な疲労軽減につながるのだ。もちろんACC作動時に高速道路において渋滞にあったとしてもクルマがしっかりサポートしてくれるのも嬉しいポイントだ。そして次に挙げたいのが、ディスプレイオーディオの機能向上である。2019年のデビュー当時からメーカーオプションとしてラインアップされていたが、都内近郊のダイハツディーラーによれば装着率は約2割程度と非常に少なかったという。ディーラーマンによれば、最大の要因は機能にあったという。その名の通り、スマホと接続して始めてナビや音楽が再生できる代物で、CDやDVDといった物理ディスクを再生したいユーザーからは敬遠されていたのだ。改良後もCDやDVDの再生はできないが、新たにHDMIケーブルが接続可能となった。これによりスマホやDVDプレーヤーといった機器と接続し、停止中であれば動画再生も可能となったのだ。そして操作性や解像度もアップし、スマホのようにスワイプ操作もできるように改善されている。昨今のトヨタ車はクルマの大小にかかわらず、ほとんどのモデルで標準装備となっているアイテムである。ダイハツは現状ロッキーだけに留まっているが、今後は他の車種にも展開される見込みである。今回はダイハツ ロッキーの改良モデルで進化したポイントをご紹介してきた。先進安全装備の機能拡充は素直に嬉しい改良であり、そしてディスプレイオーディオの進化もユーザーにとっては朗報である。そのためこれから購入を考えているひとは積極的にディスプレイオーディオを選択してほしい。(2021年11月)

|

ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」

ロッキーe-SMART HYBRIDは「シリーズ方式」!

|

各メーカーのハイブリッド・システムの違い

日産「ノート」とおなじ方式を採用

ダイハツ工業は11月1日、全長4mに満たない5ナンバー・サイズのコンパクトSUV、ロッキーに、ハイブリッド・システムを搭載した機種を追加した。「e-SMART(イースマート)HYBRID」と呼ぶこのシステムは、いわゆる“シリーズ方式”(直列方式)だ。日産「ノート」とおなじ方式、と表現したほうがわかりやすいだろうか。

シリーズ(直列)方式はエンジンで発電し、その電力を使用して100%モーターで走行する仕組み。アクセルペダルを踏み込んだときの走行感覚は、電気自動車(BEV)とおなじだ。ロッキーが搭載するe-SMART HYBRIDは、兄弟車のトヨタ「ライズ」にも設定される。

この車なら、あと20年は乗れる! e-SMART HYBRIDを示す専用バッヂが付く。

e-SMART HYBRIDを示す専用バッヂが付く。

|

| 外装には、e-SMART HYBRIDを示す専用バッヂが付く。ダイハツのエンブレムもハイブリッド専用デザインだ。 |

ハイブリッド・システムは大きくわけて3種類が存在する。トヨタ「ヤリス」や「ヤリス・クロス」、「アクア」などが採用するシリーズ・パラレル方式と、日産ノートやダイハツ・ロッキー/トヨタ・ライズのシリーズ方式、それにスズキのパラレル方式がある。

エンジンとモーターが並列に配置されるパラレル方式はマイルド・ハイブリッドとも分類され、エンジンで走るのが基本だ。比較的小さな出力のモーターで減速時のエネルギー回生をおこない、加速時は走りをアシストする。オルタネーターを発電&アシスト兼用のインテグレーテッド・スターター・ジェネレーター(ISG)に置き換えるタイプや、エンジンとトランスミッションのあいだに小出力のモーターを挟むタイプなどが存在する。スズキの軽自動車からメルセデス・ベンツ「Sクラス」まで、幅広いモデルに採用されている方式だ。

マイナーチェンジを受けたダイハツのロッキーと、兄弟車のトヨタ・ライズの目玉は、シリーズ式ハイブリッド・システム「e-SMART HYBRID」の採用だ。ガソリン・エンジンで発電した電気により、100%モーターだけで走行する。

トヨタ「ヤリス」や「ヤリス・クロス」、「アクア」などが採用するシリーズ・パラレル方式はエンジンを発電と走行の両方に使用する。発進時から低中速まではモーターで走り、ドライバーが強い加速を求めたり、高速で連続走行を行うシチュエーションではエンジンにモーターの力をくわえたり、エンジンのみで走行したりする。エンジンとモーターを状況に応じて上手に使い分けるのがトヨタのシリーズ・パラレル方式だ。

ホンダ「フィット」や「ヴェゼル」、三菱「エクリプス・クロス」や「アウトランダーPHEV」が搭載するシステムもシリーズ・パラレル方式に分類されるが、できるだけシリーズ方式で走る制御としているのが特徴。高応答なモーターの特性を生かした、ダイレクトでリニアな走りを提供したいからだ。

e-SMART HYBRIDを示す専用バッヂ。

モーターの威力

ダイハツがロッキーをハイブリッド化するにあたってシリーズ方式を選択したのは、「シンプルでコンパクトな構造にできるから」と、開発責任者は説明する。シリーズ・パラレル方式を意識しての発言で、シリーズ・パラレルこの方式の場合はエンジンとモーターを使い分けるために複雑なギア機構が必要だ。

さらに、複雑な制御が求められるため開発コストがかさむし、部品が増えて製造コストも上がる。ギア機構を追加すれば重量増になるし、小さなクルマに搭載するにはパッケージング面でも苦しい。

モーターは78kWの最高出力と、170Nmの最大トルクを発揮する。発電・充電制御の最適化により、28.0 km/L(WLTC モード走行燃費)を実現した。組み合わされる電池は、エネルギー密度が高いリチウムイオン電池だ。

ロッキーが想定するユーザーの使い方を考えても、ダイハツはシリーズ方式がふさわしい、と考えた。ハイブリッドを購入する層は環境や燃費、先進感を求める人たちと想定。遠乗りはあまりせず、街乗りがメインであると読んでいる。遠乗りを重視するアクティブなユーザーには、従来から設定のある1.0リッター・ターボを選択肢として残した。

e-SMARTハイブリッドのセリングポイントのひとつは、100%モーター走行がもたらす“電動感”だ。1.0リッター3気筒ターボエンジンの最高出力は72kW(98ps)、最大トルクは140Nmである。一方、e-SMARTハイブリッドが搭載する駆動モーターの最高出力は78kW(106ps)、最大トルクは170Nmだ。数字上はわずかながら、e-SMARTハイブリッドのほうが上である。

ただし、街なかでのレスポンスと加速性能の違いは数字以上に大きく、e-SMARTハイブリッドはアクセルペダルを踏み込んだ瞬間から加速が立ち上がる。社内の計測では、発進加速性能は1リッター・ターボの約2倍というから、パフォーマンスは雲泥の差だ。まさに、モーターの威力である。

|

| ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」 |

室内の静粛性が向上したという。

パーキングブレーキはスウィッチタイプに変更された。全車速追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)に停車保持機能が追加された。

電動パーキングブレーキ:

[Premium G HEV、X HEV、Premium Gに標準装備]

指先だけで簡単に操作が可能な電動パーキングブレーキ。

オートモード(EPBシフト連動機能ON)にした場合は、シフトを[P]レンジにすると自動でパーキングブレーキが作動するので安心です。また、アクセルを踏むと自動的に解除されるため、スムーズに発進できます。

オートブレーキホールド機能:

[Premium G HEV、X HEV、Premium Gに標準装備]

「HOLD」スイッチを押し、システムONの状態にしておくことで、渋滞や信号待ちなどでブレーキを踏んで停車した時に、ブレーキペダルから足を離してもブレーキを保持するので安心です。ただし、アクセルを踏むと解除されるので注意しなければならない。駐車場に入るときに駐車チケットを取るときや、駐車場から道路に出る際に、駐車チケットを駐車用機械に挿入して金額を払うことになるが、くれぐれもアクセルには接触しないように駐車チケットを取らないといけない。このオートブレーキ機能は、駐車場での事故をきっかけに生まれた日本独自のアイデアで、もし使わなければオフにすることもできるが、駐車場では試してみても良い。

際立つ燃費の良さ

電動感は加速側だけでなく、減速側でも味わえる。「スマートペダル」と呼んでいる機能がそれで、アクセルペダルの戻し側で減速をコントロールできる機能だ。日産が「e-Pedal(イーペダル)」、トヨタが新型アクアで投入した「快感ペダル」と呼んでいる機能とおなじで、ブレーキペダルに踏み換えることなく、アクセルペダルのみで加減速の調節をより広汎におこなえるため、カーブが続くルートではリズミカルに加減速と車両の挙動をコントロールできる。アクアと同様、日産がノートで採用して(オリジナルはBEVの日産『リーフ』)好評を博しているのを知り、採用を決めたのだろう。

もちろん、車が完全に停止したら、ブレーキを踏まなければならない。

アクセルペダルを離すと強力な回生ブレーキが働く「スマートペダル」も採用した。スマートペダルは写真のスウィッチでOFFにも出来る。慣れないうちはオフにできる。Point_01 操作性の良さ:

速度調整はアクセルペダルだけ。ペダルの踏み変えが不要で、スピードコントロールを楽に行えます。またスマートペダルON時は、ブレーキペダルによる減速が減った分、回生量が増えるため、燃費の向上に寄与します。

Point_02 渋滞時やカーブがより快適に:

ペダルを戻した際は、一般的なエンジンブレーキ以上の減速感を発生。

渋滞時やカーブ・アップダウンの多い道路など、頻繁に加減速が必要なシーンでドライバーの操作軽減に寄与します。

Point_03 シーンに合わせた使い分けが可能:

スマートペダルは、出足の力強い加速が特徴の「ノーマルモード」と、燃費に優しい「エコモード」が選択可能。スマートペダルをOFFにすることも可能です。

エンジンはe-SMARTハイブリッド向けに新開発した。それだけ、力が入っているということで、くだんの開発責任者は「動力性能、燃費、軽量コンパクトであること、静粛性、すべてにこだわった」と、コメントしている。

発電専用のエンジンは、1.2リッター3気筒だ。セリングポイントは電動感と前述したが、燃費にこだわっていないわけはなく、最大熱効率は40%に達するという。1.2リッターとしてはクラストップレベルだ。

フロントに搭載するのは新開発の1.2リッター直列3気筒ガソリン・エンジンの「WA型」で、ハイブリッド用に最適化されたという。高効率なエンジン作動領域を保つよう制御し、燃費性能向上に寄与する。

最大熱効率40%を達成する技術は高タンブルストレートポートと呼ぶ吸気ポートの形状であり、空気の流れを邪魔しない薄型バルブシートだ。トヨタがTNGAエンジンシリーズで熱効率を高める手段として使う技術とおなじである。

1気筒あたり2本のインジェクターを配置するデュアルインジェクターとしたのはダイハツの“お家芸”で、同社の軽自動車用エンジンや1.0リッター・ターボでも採用実績がある。新型1.2リッター・エンジンでは燃料噴霧の微粒化が促進され、燃焼を促進する効果を得たという。この新型エンジンではe-SMARTハイブリッドとの組み合わせだけでなく、エンジン単体の機種も設定された。価格を重視するユーザー向けのお買い得車の位置づけだ。

2022年の新型ムーブのエンジンがe-SMARTハイブリッドになる予定だ。

|

| eSMARTハイブリッドはダイハツ開発のフルハイブリッド車。 |

ダイハツのe-SMARTハイブリッド搭載車のWLTCモード燃費は33.0km/Lになる予定。(2022年の新型ムーブ用に開発したシステム)

|

| ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」 |

モーターやエンジン、バッテリーの状況はメーターに表示される。ダイハツのe-SMARTハイブリッド搭載車のWLTCモード燃費は28.0km/L。(ロッキーのシステム)1.0リッター・ターボ(4WDのみの設定)は17.4 km/L、1.2リッター・エンジン車が20.7km/L(従来比10%向上)であることを考えると、e-SMARTハイブリッドの燃費の良さが際立つ。

コンパクトSUV(ロッキー)のために開発されたハイブリッド・システムは、スペックから読み取る限り、爽快な走りと燃費を両立しているものと期待できる。まさに“SMART(スマート)”のネーミングを付与するにふさわしいクルマに仕上がっているはずだ。

ダイハツのe-SMARTハイブリッド搭載車のWLTCモード燃費は28.0km/L。(ロッキーのシステム)

|

| ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」 |

|

| ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」 |

クラストップレベル※2の低燃費

搭載した1.2Lエンジンは発電専用であるため、効率の良い回転域で運転が可能に。電力ロスを最低限に抑えるハイブリッドシステム制御と最大40%というエンジンの高い熱効率と相まって、コンパクトSUVクラスでトップレベル※2の低燃費を実現しています。

移動中の会話もしやすい、高い静粛性

低速域ではエンジンをかけず、バッテリーだけでモーターを駆動し、夜間や早朝も静かに走行できます。加えて、ボディの随所に遮音材や制振材を最適配置し、ロードノイズと風切り音を低減。会話がしやすい室内空間を実現しています。

|

| ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」 |

D assist切替ステアリングスイッチ

[Premium G、X、Lに標準装備]

ステアリングのDRIVEスイッチで走行モードの切り替えが可能となる「D assist」。パワーモード選択時はエンジンとCVTのプログラムが切り替わり、アクセル操作に対するレスポンスが向上し、ストレスのない加速が可能となります。

19種類の予防安全機能・運転支援機能:

死角になる左右後方の接触防止をサポート。

BSM(ブラインドスポットモニター)

[〈BSM(ブラインドスポットモニター)〉|Lを除く全グレードにメーカーオプション]

隣接する車線の死角領域を走る、または死角領域に急接近してくる車両を検知し、ドアミラーインジケーターが点灯します。さらに、検知車両側に方向指示スイッチの操作をすると、ドアミラーインジケーターの点滅・ブザー音により注意喚起を行い、車線変更時における安全確認を補助します。

クルマだけではなく、夜間の歩行者との衝突回避もサポート。

衝突警報機能(対車両・対歩行者[昼夜])

衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者[昼夜])

走行中に前方の車両(二輪車、自転車含む)と歩行者(昼夜対応)を認識し、衝突の危険性があると判断した場合にドライバーへ注意喚起。さらに危険性が高まった場合には緊急ブレーキで減速。衝突の回避や、衝突時の被害軽減に寄与します。

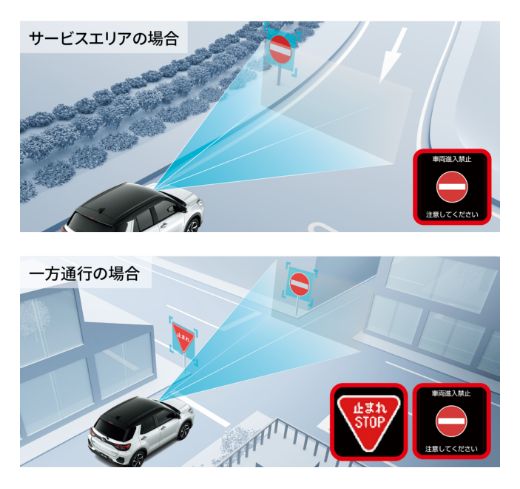

標識の見逃し予防をサポート。

標識認識機能(進入禁止/最高速度/一時停止)

[Premium G HEV、Premium G、X HEV、X、L※2に標準装備]

進入禁止、最高速度、一時停止の標識をステレオカメラが検知するとディスプレイに表示してお知らせします。道が入り組んだ住宅街や高速道路での運転時などに役立ちます。

+ 安全性能についてはこちらを必ずお読みください

フルセグテレビやラジオ・スマホ接続による音楽・動画が楽しめるDisplayAudio

大きな画面で使いやすく、見やすい高精細化した9インチHDディスプレイを採用

対応しているスマホアプリを大画面で使え、操作しやすく、スマートパノラマパーキングアシスト/パノラマモニター/バックモニターも大画面で表示できます*。

*:走行中は操作および画面表示が制限されます。メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。また、装備類の詳しい設定は主要装備一覧表をご覧ください。

安心・エンタメ機能が充実

フルセグテレビやラジオの視聴、Bluetooth®接続による音楽鑑賞、HDMI接続による動画鑑賞、ハンズフリー通話、バックカメラ表示など、これまでのカーナビに搭載されている機能※1の多くも利用できます。

|

| ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」 |

|

| ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」 |

|

| ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」 |

|

| ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」 |

e-SMART HYBRID車が、内燃機関でなく、モーターと蓄電池だけで走るEV車なら、ほぼ未来カーに近い。

2021年12月17日 テスラ社のタクシーが暴走。フランスのパリ市中の事故である。次々と歩道を歩いている人をひいていった。テスラ社はこの

モデル3のテスラ車を販売中止にした。一体何度目だ!

モデル3の特徴:

運転支援システムはおおむねレベル2に相当するであろう「オートパイロット」のベータ版が実装されていたが、レベル2以前のアダプティブクルーズコントロールの機能からして不完全。高速道路のアンジュレーション通過時にフロントが大きくバンピングすると、路面を前方障害物と誤認するのか、頻々と急ブレーキがかかった。車線維持についても誤認は多め。結局、2900km弱の旅程の9割以上をオートクルーズを使わずに走った。怖くて使えた代物ではない。

このオートパイロット、海外ではオートパイロット任せでクルーズし、ドライバーが昼寝をしているのをパトロールカーが見つけて逮捕…といったニュースが時折流れてくる。とんでもない出来事だと思うが、かの地ではオーナーがシステムの能力をそれだけ過信するくらいに優れたパフォーマンスを示しているということでもある。

日本でもモデル3の実走行データがオンラインで蓄積されるにつれてソフトウェアが改良され、自動的にアップデートされるだろうというのがテスラジャパンの釈明であった。モデル3には半自動運転を行うためのレーダーや全周監視カメラが標準装備されているので、今後の向上にはもちろん期待したいところだが、本来はこういう機能については散々作り込んでから販売するというのが自動車メーカーの責務。それをおろそかにする姿勢はちょっといただけない。EV車はまだまだ開発途上だ。

カーナビも性能そのものは良さそうだし、何と言っても大画面ディスプレイであるため地図の表示も細密から広域まで実に見やすいものがあった。が、ボイスコマンドや地図上のタップでダイレクトに目的地設定などを操作するときは大して困らないのだが漢字入力の作り込みが不完全で、住所や施設名などを入力して検索しようとするときちんと変換されないなど、“日本語版”になりきれていないところがあった。

案内時、たとえば音声で「今、左折です」と案内するとき、「コンサセツデス」と発声される。笑い話のネタとしてはありかもしれないが、こんな一発でわかるプログラミングミスもデバッグされていないというのは、これまた開発のスタンスがなっていないと言わざるを得ない。

もう一点、これは早急にバグフィックスを行うべき案件だが、ロングドライブ中に一度、ディスプレイがブラックアウトした後にテスラのロゴマーク表示とともに再起動するということがあった。このとき、ディスプレイが暗転しただけでなく、エアコンのブロワーがいきなり最強になったりしたので、クルマの制御を行うECUとも何かの形で連動している可能性がある。

再起動が発生したのは停車中であったので実害はなかったが、走行中であればたとえ走行機能自体に障害が生じずとも、スピードメーターがしばらく見られなくなるだけでも大ごとである。テスラとしても、驚異的な高性能で上げてきた評判を信頼性の低さでみすみす落としたくはないであろう。しっかり改善してほしいところである。

まとめ

モデル3は少なくとも商品性に関してはまさにゲームチェンジャーとなれるだけの力を有した、エキサイティングでエコな素晴らしいクルマだった。そんな素晴らしいモデル3だが、品質問題や作り込みに関してはネガティブ要素が少なからずあり、まだまだ万人におススメはできない。クルマの能力や先進性については文字通り圧倒的なものがあっただけに、そこがつくづく惜しいところだった。ひと昔前のイタリア車、フランス車よろしく、クルマとはそもそも完全に信用するには足りないものであるという感覚でいられるユーザーであれば、驚異的な性能と素晴らしいドライブフィールを味わえることの喜びが結構深刻な作り込みの甘さへの懸念に優越することだろう。車載コンピュータ以外はテスラの自社開発でなく、海外から、特に中国から部品を集めて、部品ごとにプラモデルを作るように、「自動車」は簡単ではない。エアコンや液晶TVや洗濯機を作るのと訳が違う。内燃機関の「自動車」から比べると部品点数はなん十分の一になったらしいが、そのすべてをテスラの1つのユニットで動かしていることに「この車の恐怖」がある。電気がモーターを回す力は、いきなり100%の力が働くので「1台に1つだけ乗っかている制御システム」がプログラム上で1つでも狂うと、暴走につながる点が「恐怖」なのだ。まさにEV車の長所が最大の欠点になりうるのだ。さらにEV 車はオンラインで常にクラウド上から「AIを駆使して車の安全を常に見張っていなければならない、不便な電化製品」なのだ。信号機もいらなくなるので自分で運転している感覚が、あたかもAIに操られている感覚に「同一化」されているので、未来人は「脳も体も退廃していくのだろう」。未来の車が完全自動化されれば、今の形の車は完全消滅するし、車を所有するとか、駐車場とか不要になり、ただ単に巨大なクラウドが、巨大な電力を使って人間を移動させてくれるだろう。やはりIT、AIは怖い。電気的な「制御」の限界、規制、規則を作ってほしい。

![]() e-SMART HYBRIDを示す専用バッヂが付く。

e-SMART HYBRIDを示す専用バッヂが付く。