スズキのエブリイワゴンがベースの車中泊カーが登場!

【ATV群馬さん・RS1+(プラス)】

群馬のRS1+、鹿児島のテントウムシ、・・・

・・・・・いろいろあるな?やはり日本は水害、

地震が多い国だからなのか?

岩手県で女性が喰い殺された! 北海道のヒグマより殺傷事件が多いツキノワグマ、顔全体を喪失したリンゴ農家も

ツキノワグマは本州と四国に生息している(九州では絶滅したとされる)

2023年8月

ツキノワグマ(写真・AC)

2023年8月9日、岩手県一戸町で、83歳の女性がクマに襲われた。現場は自宅近くの林。午後5時頃、通行人が血を流して倒れている女性を発見、病院に搬送されたが、その後、死亡が確認された。

警察によると、女性は発見時意識があり「クマに襲われた」と口にしたという。死因は外傷性ショックで、頭や右肩などに、爪でえぐられたような傷があった。

一戸町は猟友会に依頼し、箱罠を設置したとのことだが、現在も箱は空のままだという。岩手県内で人がクマに襲われて死亡した事故は、2020年8月の八幡平市のケース以来だった。

日本国内に生息するクマは、ヒグマとツキノワグマの2種で、ヒグマは北海道のみ、ツキノワグマは本州と四国に生息している(九州では絶滅したとされる)。

ヒグマのほうが大きくより凶暴といわれ、ニュースや記事で取り上げられる回数も多い。だが、死亡事故に限ってみると、2000年以降の熊害件数は、実はツキノワグマによるもののほうが多い。

ツキノワグマが32件、ヒグマは27件(『ニッポンクマ事件簿』および発行後のニュース参照)。「北海道のヒグマは怖いけれど、ツキノワグマはそれほどでもない」は、間違った先入観なのだ。

クマの生息圏の近さという点では、北海道より本州・四国のほうがより接近している。事故の起きた岩手県では、今年4~8月で18件の人身事故が発生している。

県内最大の28万人を擁する県庁所在市・盛岡市でも、連日「クマ出没」のニュースが発信されている。盛岡市の公式サイトには、《ブナの実が「大凶作」と予想されています。》との見出しが踊る。夏から秋にかけて、クマは冬眠に備えて栄養を蓄える。だが、クマの大好物のブナの実が今年は特に乏しいのだ。

ツキノワグマによる事故・目撃情報は、年々増加傾向にある。もちろん、登山や山菜採りなど自然のなかでの遭遇もあるが、人の生活圏での事故も後を絶たない。

たとえば、今年6月16日には、島根県邑南町で70代の男性が襲われ、顔や腹に重傷を負った。自宅近くの畑で襲われたという。また、今年の8月1日には、長野県上田市で、70代の女性が軽症を負わされた事故が発生している。女性は墓で草取りをしていたところ、親子とみられる2頭のツキノワグマが現れ、額や腕などをひっかかれたという。

さらに、9月3日には、新潟県南魚沼市で70代の夫婦がクマに襲われる事件が起きた。新潟県は「クマ出没警戒警報」を発表している。

■クマは、人里では常に緊張している

「山の実りが少なくなれば、クマはエサを求めて人里に降りてくる。クマは、ブドウやリンゴ農家のところへやってきて、それを自分のエサとして認識するんだ。それを追い払おうとする人間がいれば、当然、自分の獲物を取られたと思って反撃する」

群馬県みなかみ町奥利根で、25年以上もクマ撃ち猟師を続けている高柳盛芳さんはそう語る。

高柳さんは、以前、群馬県沼田市のリンゴ農家が、「リンゴは自分のエサ」と認識したクマに襲われ、顔全体を喪失した話を聞いたという。

「クマは執着心が強いうえに臆病だから、人間が攻撃しようとしたら、すぐに襲ってくる。向こうも人のいる場所へ来て、緊張しているし、怖がっているんだよ」

人とクマが遭遇したとき、クマは自分のエサ場を荒らされる、横取りされると思い、よけいに興奮して襲ってくる可能性があるという。そんなときは決して戦おうとは思わず、逃げることだけを考える、と高柳さんは続ける。

「まずは、クマの目をじっと見つめる。向こうも、突然、人間と遭遇してびっくりしているから、すぐには襲わない。目をそらしたら、自分のほうが優位だと思って襲ってくるから、絶対に目はそらさないこと。

そうしたら、ゆっくり後ずさりながら、上着を広げたり、リュックを手に持ったりして、自分の体をできるだけ大きく見せるんだ。このとき、絶対にしてはいけないのが、驚かせること。クマは臆病だから、脅かすと確実に襲ってくる」

クマに効くとされるクマスプレーは、「リュックのなかにしまっていたら、意味がないのでやめたほうがいい」と話す。事前に腰に装着して、いつでもクマに吹きかけられるように準備しておくこと。ただし、風向きや噴射の仕方によっては、自分にかかってしまい、大変な目にあうこともある。

人里へおりてきたクマを見つけたら、とにかく警察に連絡すること。すると、警察が地域の猟友会へ連絡し、猟師が駆除に向かう。ただし、猟友会はボランティアで、年齢層も上がっている。高柳さんは、このやり方では限界があると話す。

「猟友会だって暇じゃないんだから。自分の仕事中に駆除の依頼が来ると困るんだよ。いちばんいい方法は、警察がそのまま猟銃で駆除できるようにすること。クマがいる山岳地域くらいは、警察が大型の拳銃や散弾銃を扱えるようにしてほしいね。そうすれば、すぐに対処できて被害も減るよ」

●取材・文/風来堂

編集プロダクション。編著『ニッポンクマ事件簿』(三才ブックス)には、明治以降に日本で起きた熊害死亡事故の実例を多数収録。クマ撃ち猟師やクマ研究者へのインタビューも掲載している。

アウトドアブーム終焉でワークマン、スノーピークの業績に急ブレーキか。

熊とキャンパーの共存は可能か?

業績回復をめざす各社の次の一手は…

過去最多の被害となっているクマによる襲撃。最も多くのけが人が出ている秋田県では、住宅街や街なかでも突然クマに襲われる例が後を絶ちません。いったい何が起きているのか?人家に現れたクマの映像や襲撃を受けた当事者の証言、さらにクマ写真家と記録した2023年のクマの異常行動ぶりを示す映像

過去最多のクマ被害 急増の理由は?

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

今お伝えしたように河岸段丘の林ですとか、川の草木、それから屋敷林の茂みに隠れながら私たちの生活圏にまでやってきているわけです。

きょうのゲストは、クマの生態や人とクマの関わり方について長年研究をされている小池伸介さんです。こうした中でなぜ、2023年、これだけ多くの被害が出てしまっているのでしょうか。

小池さん:

まず前提として、クマは人を襲おうと思って襲っているわけではなく、やはり人と会ってパニックになってしまい、結果として襲ってしまっているということなんです。

桑子:

襲いたくて襲っているわけではないという。そうした中で2023年の大きな被害ですよね。

小池さん:

大きな原因は、VTRにあったようにブナとかドングリが凶作なんですね。ただ、それだけで人里に出るわけではないんです。

どういうことかというと、2023年だけではなく、過去30年40年という長い間で人はどんどん山から撤退しています。そういった撤退した場所が、新しいクマの生息場所になり、クマの生息場所と人間が住んでる場所の距離が近くなっている。かつ、過疎化した集落だと山の手入れがうまくできないとか、耕作放棄地が増えることによって、集落と山の森の境界線が不明瞭になっている。そうした状態だと簡単にクマが集落近くまで近寄れる。さらに、集落の中には放置された柿やクリがある。こういったものに誘引されるようにして、クマは森から足を踏み出しているわけです。

桑子:

今のお話にもありましたが、もともとクマは山にいた。そこから里山の田畑が高齢化などで徐々に使われなくなり、耕作放棄地などが増えることで人の生活圏に入ってきている。さらに、ある特徴が今見え始めています。それは、人間の音に全く動じなくなったクマもいるということ。

こちらは、新潟県の里山で8年前に撮影されたクマです。車の音を聞き、敏感に反応していますが、2023年、同じエリアで撮影された映像では…全く警戒する様子はありません。こうしたクマ、「アーバンベア」と呼ばれています。直訳すると都市のクマということになりますよね。こうしたアーバンベアも含め、日本ではクマを保護・管理の対象とすると法律で定められています。こうした中、今「保護重視」から「管理重視」にフェーズが変わっていると小池さん指摘されていますが、どういうことなのでしょうか。

小池さん:

過去にはやはり捕獲が多かったり、森林の利用が非常に過剰になって生息数が減り、幻の動物と呼ばれた時代もありました。そういったものを踏まえて捕獲しすぎないようにする管理というのが行われてきました。

桑子:

保護重視だったと。

小池さん:

ただし、分布域が広がって長期的には数が増えたということで、これからは積極的な管理を行っていかなければいけない。シカやイノシシが約10年前にそういった政策の転換をしたのと同じように、クマもそういった政策を変えていくようなフェーズを迎えたのかなと思います。

桑子:

積極的な管理をする上で、クマを大きく3つに分類しようということです。具体的にどういうことでしょうか。

小池さん:

「奥山にいるクマ」というのは、昔からクマの生息地にいるクマ。「アーバンベア」というのは、集落のすぐ裏に日常的にすんでいるようなクマ。そして市街地に出てきて人間とのあつれき、事故とか放置果樹を食べてしまうようなクマを「問題個体」といいます。

桑子:

この「問題個体」を積極的に管理していく。駆除するということになるのですが、その必要性というのはどう考えていますか。

小池さん:

今までも「問題個体」を駆除するというのは行われてきました。これはなぜかというと、やはり市街地に出てしまったら現場でいちばん大事なのは住民の安全・安心。絶対、事故を起こしてはいけないわけです。

人間の食べ物というのは麻薬みたいなものなので、こういった人間の食べ物の味を覚えてしまったクマというのは1回覚えたらまた出てくる可能性がある。そう考えるとやはり市街地に出てきてしまったクマというのは、残念ながら駆除するしかないのが現実的なところです。

2023年11月

アウトドアの一大ブームが終焉を迎えつつある。日本オートキャンプ協会が2023年上半期のキャンプ場900か所の稼働状況を調査したところ、6割以上が前年同期間の収入を下回ったと回答している。キャンプブームは、新型コロナウイルス感染拡大で3密回避の機運が高まり、多くの人が施設外で過ごす時間が増加したことが背景の1つにある。日常を取り戻してブームの終わりへと向かうアウトドア業界に迫る。

キャンプが本格化する春夏シーズンの集客に苦戦

作業着からアウトドアウェアまで幅広く取り扱い、アウトドアブームで飛躍的に成長したブランド「ワークマン」。その転換点の1つとなったのが、2018年の新業態ストア「ワークマンプラス」第1号店の出店だった。

ワークマンプラスは、作業着を製作する中で積み上げたノウハウをもとに、高機能のアウトドアやスポーツ、レインウェアを低価格で販売する専門店である。そもそもワークマンは東京オリンピックの建設特需が終わり、作業着の需要が落ち着いていた上、安価な中国製品に押されての失速が懸念されていた。

それを救済したのが、キャンプブームである。

ワークマンはブーム到来前の2019年から、一般消費者向けの商品開発・販売に注力していた。2019年4月から2020年3月までの新規出店は、すべて「ワークマンプラス」だ。さらにワークマンからワークマンプラスへの業態転換を121店舗で実施している。ワークマンは作業着など職人向けがメインで一般消費者向け商品は2割程度だが、ワークマンプラスでは4割に増やしている。

2019年からマスコミやインフルエンサー、アンバサダーによる集客に力を入れ、一般消費者向けのウェアが手軽に入るというブランド認知を戦略的に構築した。まるで、アウトドアブームが到来するのを予見していたかのようだ。

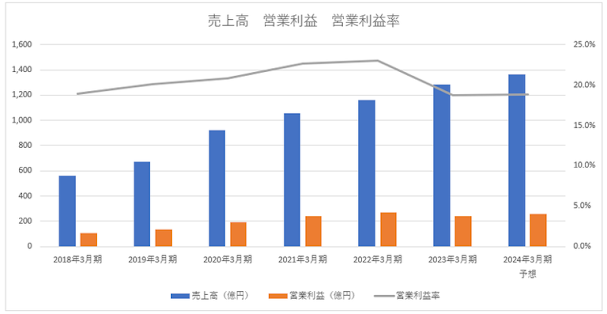

その効果もあり、建設ラッシュが一巡した2021年3月期でも、売上高に当たる営業総収入が1000億円を超え、前期比14.6%増の1058億円で着地した。

そこから本格的なブームに乗り、2期連続で売上高は1割増と快進撃を続けた。

2020年3月末の段階では175で全体の2割程度だったが、2023年9月末時点でワークマンプラスの店舗数は全国で512となり、同社全体の半分以上を占めるまでになった。しかし、業績に急ブレーキがかかる前兆は、11月6日に発表した2023年度上半期の決算にすでに見て取れる。チェーン全店の売上高が計画を1.7ポイント下回ったのだ。

さらに、2023年5月の客数は前年同月のマイナス6.3%。キャンプの稼ぎ時であるゴールデンウィークに客数が減少している。8月も2.1%、9月も6.6%前年同月の客数を下回った。夏のキャンプシーズンにもかかわらず、集客に苦戦している。

1割の減収を見込むスノーピーク

ワークマンは2023年度上半期において、プライベートブランドのウェアやグッズのアイテム数を154追加して763に引き上げている。実にPB商品全体の4割以上を占めているのだ。

しかし、チェーン全店商品別売上高を見ると、主力の作業着とアウトドアウェアを合わせても、6.2%しか増加していない。なお、キャンプブームが到来した2020年度上半期のこの分野の売上高は22.6%増加していた。

そんななか、ワークマンは原点回帰となるプロ向け用の店舗ワークマンプロの1号店を、2021年12月に出店している。これは一歩先を見通すワークマンが、キャンプブームの終焉を予見して予防線を張っていたようにも見える。

ワークマン以上に苦戦しているのが、キャンプ用品の企画開発を行う「スノーピーク」だ。

2023年12月期の売上高は、前年比1割減を予想している。2021年12月期の売上高は前期の1.5倍、2022年12月期は1.2倍に急増していた。

まさかの1割もの減収となり、あまりに急速なブーム終焉でコストコントロールが追いついておらず、営業利益率はピーク時の14.8%から3.6%まで下降する見込みだ。

スノーピークは11月13日に発表した2023年12月期第3四半期の売上高が、前期比14.8%減の195億円だった。同社は8月10日に通期の売上高を360億円から278億円へと大幅に引き下げる下方修正を行っている。下方修正で出した2023年12月期の売上予想は、前期を9.5%下回るものだ。

しかし、2023年1-9月の売上高は、前年同期間を15%近く下回って着地している。キャンプが下火になる本格的な冬シーズンを迎えるここから3か月で、その差分を埋められるのかどうかは注目のポイントだ。

このままアウトドアブームは終焉を迎えるのか?

キャンプ道具の量販店も数字の悪化が目立つ。栃木県を中心に「ホームセンターカンセキ」を運営する株式会社カンセキは、アウトドアグッズに特化した専門店「WILD-1」を運営している。

ホームセンターカンセキは東京都や神奈川県、千葉県、埼玉県には出店していないが、WILD-1はこれらのエリアにすべて出店し、京都府や福岡県、宮城県にまで手を伸ばしている。

WILD-1の2023年2月期の売上高に当たる営業収益は、前期比12.4%減の120億円だった。売上は2022年2月期の138億円がピークだった。

カンセキは主力のホームセンターが振るわず、売上高は2期連続で大幅に縮小している。それをWILD-1が補っていたが、その構図も今や崩れつつある。

また、書籍・CDをはじめ洋服・雑貨など中古商品の売買を扱う「ブックオフグループホールディングス」は、2023年5月期のスポーツ・アウトドア用品の仕入高が前期と比較して17.1%増加している。実は2022年5月期の仕入高も前期比23.8%に増加していた。これは2年連続、およそ2割増のペースでキャンプ用品が中古市場に流れていることになる。

このままアウトドアブームは終焉を迎えるのか?

キャンプは家族や仲間と大自然のなかで遊べるという解放感があり、コロナ禍でそのメリットは際立っていた。しかし、テント設営や片付けといった手間があり、夏は暑く冬は寒い。トイレや入浴、調理などにおいて日常にはない不便さもある。今年は全国各地でクマが大量発生しているというニュースもあって、獣に襲われる危険性も孕む。

大自然の中でキャンプをするという「究極の不便」を楽しめるか、心地よいと感じられるか、それが一番のポイントだ。ブームに乗ってキャンプに興じた多くの初心者が数回のキャンプを経て、そのアウトドア用品を中古で売り払うというケースもみられる。

今後は、コロナ禍以前のように温泉旅館やホテルに泊まる、一般的な旅行業界の本格回復も見込まれる。観光庁の「宿泊旅行統計調査」によると、2023年8月の旅館の客室稼働率は44.2%で、2019年同月比でマイナス6.2%だった。9月は37.6%で2019年比マイナス1.8%まで回復している。