特番『中国のM&Aで属国化するドイツ!?日本は他山の石とすべし!』ゲスト:(株)アシスト代表取締役 平井 宏治氏 2021/11/27 公開

15年前に上海に行ったとき、あまりのサンタナ(F.W.のクルマ)の多さにこりゃやばいぞと感じましたが、メルケルさんって2015年以降かな、移民・難民を受け入れたり、この動画にあるように優れた複数の企業を売っちゃったり、ドイツをなくす政策を打ってますね。もう我々の知っているドイツではないようです。日本も笑ってられないですが。目の前の利益にばかり取り憑かれているとこうなっちゃいますね。

【2021年12月3日 AFP】ドイツの首都ベルリンの国防省で2021年12月2日、アンゲラ・メルケル(Angela Merkel)首相(67)の退任式が行われた。メルケル氏は送別の曲として、共産主義政権時代に「パンクのゴッドマザー」と呼ばれた歌手ニナ・ハーゲン(Nina Hagen)のヒット曲を選び、周囲を驚かせた。ドイツでは2021年12月8日、議会が社会民主党(SPD)のオラフ・ショルツ(Olaf Scholz)現財務相をメルケル首相の後任として正式に選出し、16年間続いた保守政権から中道左派政権へと移行する。記者会見でこの選曲について聞かれると、共産主義の東ドイツで過ごした若い頃に聴いた思い出の曲だと説明。「この曲は私の青春のハイライトだった」と語り、「この曲も東ドイツで生まれ、偶然にも、かつて私の選挙区だった地域では今でも流れている。だからすべてがきょうに合っている」と語った。16年間、中国覇権主義に手を渡して幸せでした。

メルケル独首相、アウシュビッツ初訪問 「深き恥でした」表明。

ポーランド・オシフィエンチムにあるナチス・ドイツのアウシュビッツ強制収容所跡を訪れる人々(2019年12月5日撮影)「深き恥でした」表明。メルケル氏による同地訪問は重要な政治的メッセージと受け止められている。 アンゲラ・メルケル首相に関しては、EUの最高実力者であり、世界の民主主義を支える保守政治家という印象が強いが、実はそんな単純な話ではない。メルケル政治16年の間、ドイツは皆が知らないうちに左傾化し、今や、国を挙げてグローバリズムに向かってまっしぐら。すでに保守不在の国になってしまったが、不思議なのは、ほとんどの国民が、いまだにそれに気づいていないことだ。

実は、その現象は日本でも同時進行した。保守の政治家として現れた安倍晋三前首相が、メルケル政治の後を追うように、ひたすらグローバリズムに突っ走ったことは記憶に新しい。環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の成立、入管法の改正はもとより、「尖閣諸島に公務員常駐」はフェードアウト、韓国との慰安婦問題では無駄な大金を使い、官邸のホームページでは「ニーハオ!」と言って中国に歩み寄り、もちろん憲法9条の改正もできなかった。

外圧に負けた安倍氏、華やかに引退するメルケル氏

つまり、「美しい国、日本」(安倍氏の2006年の所信表明演説)はかなわず、リベンジの「日本の決意」(2014年刊行の著書の表題にもなった)もダメだったのだ。なのに、左翼は安倍首相をいまだに右翼だと言っている。

ただ、メルケル首相と安倍前首相には大きな違いがある。保守・安倍氏は当初、本気で「美しい日本」を作ろうと思っていたと見受けられるが、保守・メルケル氏の最終目標は最初から社会主義化、あるいはグローバル化だったのではないか。

そして、安倍氏は保守の信条にもかかわらず、多くの外圧に負け、次第に保守路線から外れ、最後には与党からも野党からも叩かれて退場した。ところが、メルケル氏は首尾一貫、保守の旗を立てながら、巧みに、しかも時間をかけて、ドイツの舵を左に切った。そして、与党からも野党からも叩かれず、今や、多大な功績を残した首相として華やかに消えようとしている。あたかも、自分の使命は終わったと言わんばかりに。

いったい、政治の舞台裏では何が起こっているのだろう。本稿では、目前に迫るドイツの総選挙を見ながら、その謎解きを試みたいと思う。

ドイツのメルケル首相は2015年3月10日の民主党の岡田克也代表との会談で、ナチスによる犯罪行為への反省に触れつつ、日本に慰安婦問題の解決を促した。これは、戦前・戦中の日本と独裁者、ヒトラー総統率いるナチス・ドイツとの混同とも受け取れ、問題といえる。

「米国は同盟国で、長年の付き合いがあるのでまだ知識層は分かっているが、欧州各国は韓国のロビー活動に相当影響されている」外務省幹部はこう警鐘を鳴らす。韓国だけでなく、中国も安倍晋三首相をヒトラーになぞらえたり、南京事件をユダヤ人大虐殺(ホロコースト)と同一視したりするなどの宣伝工作活動を世界で展開している。メルケル氏が9日の安倍首相との共同記者会見で、日本の行為を指してではないもののホロコーストに言及し、「過去の総括は和解のための前提だ」と指摘したことも、旧日本軍とナチスを一定程度混同している可能性をうかがわせる。だが、戦前・戦中の日本では、兵士らの暴走による戦争犯罪はあっても、ナチス・ドイツのような組織的な特定人種の迫害・抹殺行為(ジェノサイド)など全く行っていない。東京裁判でインド代表のパール判事は「本件被告の場合は、ナポレオンやヒトラー(ら独裁者)のいずれの場合とも、いかなる点でも、同一視することはできない。

2020.05.25

# ドイツ

# EU

人類の敵・中国を大躍進させたメルケル首相「16年間の独裁」

確かに私も安倍首相が演説の達人だとは思わないし、舌足らずな側面があるのは否定できない。

しかし、我々国民は「口(演説)のうまい人間」をリーダーにすべきなのだろうか? ドイツの演説の名手といえば、ナチスを率いたアドルフ・ヒットラーを忘れることはできない。天賦の才能能はもちろんのこと、「鏡を見ながら手ぶり身振りの練習を繰り返した」という地道な努力によるところも大きい。

さらには、宣伝相に「現在の広告マーケティングの基礎を築いた」と評される天才ゲッペルスを起用したことも効果的であった。この演説とプロパガンダ(広告)によって、ドイツ国民を熱狂の渦に巻き込んだ手腕は特筆に値する。

しかし、その結果ドイツがどのような道を歩み、ヒットラーを含むドイツ国民がどのような結末を迎えたのかは、改めて語るまでもない。

聴衆が演説の内容そのものから受ける影響はせいぜい1割程度で、9割は話者の身振り手振り、表情、声の調子、さらには会場の他の聴衆の態度によるものだ言われる。つまり、演説と言うのは「中身」ではなく「雰囲気」で勝負するものである。

だから、「演説(口)がうまい政治家」は最も警戒すべきなのである。安倍首相に、演説(口)が上手になるよう練習を求めるのは全く無意味だ。我々日本国民にとって大事なのは、「どのようなことを実行し、どのような結果を出すか」なのである。

さらに、メルケル氏は、16年間にもおよぶ任期の間、表面的にはドイツを先進国のリーダーとして維持してきたように見えるが、実はドイツをどうしようもなく悲惨な状況に追い込んだ戦犯なのである。

16年間の長期政権

安倍晋三首相の通算在職日数は2019年11月20日で計2887日となり、明治、大正期に首相を3回務めた桂太郎の2886日を超えて憲政史上最長となった。

記録更新は約106年ぶりであるが、2887日ということは8年ほどでしかない。また、自民党の総裁任期は連続2期6年であったものを、連続3期9年に改正したが、さらにこれが延長されなければ安倍首相の任期は近いうちに終わる。

それに対して、ソ連崩壊後、一応普通選挙が行われているロシアのプーチン氏は、第2代大統領(在任2000年 - 2008年)、第5代および第9代政府議長(首相)(1999年 - 2000年、2008年 - 2012年)第4代ロシア連邦大統領(2012年5月7日~ )の座にある。首相時代も傀儡大統領を顎で使っていたから、実質20年にもわたる政権だ。

また、4月22日に予定されていた憲法改正案の是非を問う全国投票の改憲案には「2024年に任期が切れるプーチン氏の続投を最長で36年まで可能にする」内容が含まれていたが、新型肺炎の影響で投票が延期されている。

プーチン氏にはさすがに及ばないが、メルケル首相も2005年から現在まで15年間、2021年の任期まで数えれば16年間首相の地位にあることになる。

2021年での退任を表明したのは、2018年10月の総選挙でキリスト教民主同盟(CDU)が惨敗した責任をとるためだが、新型肺炎で世の中が様変わりしている現在、「国難を救うために続投する」と言いだす可能性は無きにしもあらずだ。「国難」を口実に権力を掌握するのは独裁者の常とう手段である。

オールドメディアは安倍首相をまるで独裁者のように扱うが、安倍氏を含む日本の歴代首相など可愛いものである……

共産主義教育の洗礼を受けた

意外に知られていない事実は、メルケル氏が旧東ドイツで育ったということである。

生まれたのは(西ドイツの)ハンブルグであるが、1954年に、生後数週間のメルケル氏は両親と共に東ドイツへ移住する。ベルリンの壁建設は1961年であるから、当時はまだ東西の往来ができたが、ベルリンの壁建設以降、1989年の崩壊まで幼少期・青年期を含む30年以上の間「マルクス・レーニン主義」をたたき込まれたということである。

東ドイツで「マルクス・レーニン主義教育」を受けたメルケル氏はロシア語に堪能である。逆にKGB時代に東ドイツで勤務していたプーチン氏はドイツ語が堪能である。首脳としてほぼ同時代を生ききた2人の間柄は親密だと考えるのが自然だが、2人が「何語で会話をするのか?」という疑問は、ウォチャーたちの興味の的になっている。東ドイツで育ったからと言って、共産主義的思想を持っているとは限らないのだが、わざわざ西側から東ドイツに移住する両親の下、東ドイツの共産主義教育の洗礼を受けた人物が、まったく影響を受けていないと考えるのも不自然だ。

プーチン氏と馬が合うのも、政治・信条の共通項が多いからと考えるべきではないであろうか?共産主義中国と親しいのは当然だ

また、欧州には媚中派が多いが、その中でもメルケル氏に媚中的行動が目立つのは、共産主義国家に対する共感が原因と考えるべきかもしれない。ドイツが共産主義中国を応援するのも至極当然だし、ドイツが盟主であるEUが左傾化することも後押しているのであろう。

また、環境を始めとしてリベラル(偽装共産主義)的政策を強力に推進する理由もそこにあるのではないであろうか?

ファシズムや共産主義のような「反民主主義」は、リーダーの演説やプロパガンダが優れている。なぜかといえば、その実態が国民を虐げるシステム(組織)であるから、国民の関心を引くために「見た目を良くすること」に注力しなければならないからだ。

つまり、粗悪な商品を立派な箱とリボンで飾り立てる「中身がガッカリな商品」なのである。

逆に、リーダーの演説が今一つでプロパガンダも大したことがない「民主主義国家」は、新聞紙に無造作にくるまれたダイヤモンドといえるであろう。

悪貨は良貨を駆逐する

振り返れば、東西ドイツ再統合がドイツ没落の始まりである。1990年に「ドイツ再統一条約」が調印されて、東西ドイツは統合された。この莫大な統合コストは西ドイツ国民が負担し、東ドイツ国民はただその恩恵を被ったというのが実態だ。

それにも関わらず、旧東ドイツ国民のかなりの数が「共産主義時代への回帰」を望んでいるとされる。

大きな理由は旧東ドイツ地域の所得がいまだに旧西ドイツ地域に及ばないということだと言われる。格差と言っても旧西ドイツの80%は維持しており、統合前の旧西ドイツの25%程度と言われた旧東ドイツの水準からは劇的に改善している。

振り返れば、東西ドイツ再統合がドイツ没落の始まりである。1990年に「ドイツ再統一条約」が調印されて、東西ドイツは統合された。この莫大な統合コストは西ドイツ国民が負担し、東ドイツ国民はただその恩恵を被ったというのが実態だ。

それにも関わらず、旧東ドイツ国民のかなりの数が「共産主義時代への回帰」を望んでいるとされる。

大きな理由は旧東ドイツ地域の所得がいまだに旧西ドイツ地域に及ばないということだと言われる。格差と言っても旧西ドイツの80%は維持しており、統合前の旧西ドイツの25%程度と言われた旧東ドイツの水準からは劇的に改善している。

しかし、壁で隔てられていた時代の西ドイツの情報はほとんど伝わらなかったから、東ドイツでは、親類縁者、友人、さらには隣近所(党幹部は別だが……)も、みんな25%水準であったから気にも留めなかった。つまり、共産党幹部を除くみんなが平等に貧乏であったのだ。

ところが、ドイツ国民として一緒になるとごくわずかの格差でも気になる。望ましいのはその「格差を埋めるべく懸命に努力する」ことだが、世の中の(特に共産主義教育を受けてきた)人々はそのように考えない。

「持っている奴が出せばいいだろ!」と、他人の努力の成果である資産を分捕ることを何とも思わない。確かに、裕福で成功した人々が社会に還元するのは当然であるし、その中には貧しい人々を支援することも含まれる。

しかし、他人の懐をあてにする人々ばかりがのさばったら国家は発展しないし、1989年~91年に共産主義が崩壊したのもそれが原因である。

日本でも、何もしないで文句ばかり言う「クレクレ病」が蔓延しつつある。また、新型肺炎対策におけるバラマキもひどい状況だ。

日本の現在の状況は憂うべきだが、東西ドイツ再統一によって「悪貨」が混入したドイツの状況はさらに深刻である。

ドイツを含むEUが、いまだリーマンショックの処理が終わっていないのに、新型肺炎で追い打ちをかけられていることは、3月31日の記事「新型コロナ危機が『EU崩壊』を引き起こしかねないワケ」などで述べた。

ドイツの経済・社会の混迷は明らかだが、メルケル氏の16年間の独裁は「ドイツの混迷の結果」だとも言える。

ドイツに比べれば、日本の状況はまだましだが、「他山の石」として学ばなければ、日本の将来も危うい。

嫌米と中国依存に揺れるメルケル独首相の花道

日経ビジネス

2020年8月28日 2:00

新型コロナウイルス対策で支持率が急上昇したドイツのメルケル首相が、対中戦略で苦しい立場に追い込まれている。

中国が香港国家安全維持法により香港への統治を強めることに対し、英国や欧州連合(EU)は重大な懸念を表明した。それに対して、メルケル首相は7月の記者会見でEUの見解を踏まえつつも、中国との対話を模索することの重要性を強調した。これが中国に弱腰だとして、ドイツの対中強硬派の議員たちから批判されている。

中国はドイツにとって最大の貿易相手国であり、多くのドイツ企業の主な収益源となっている。そのため、メルケル首相は中国首脳と毎年のように会談し、様々な配慮をしてきた。中国政府を怒らせるような発言はせず、「ドイツの対中戦略はグレーゾーンが多い状態が続いていた」(米ジャーマン・マーシャル財団フェローのノア・バーキン氏)。

メルケル首相は中国だけでなく、米国との距離感も問われている。最近は、西側諸国にありながら米トランプ大統領との対立が目立つ。メルケル首相が春にトランプ大統領からの主要7カ国(G7)首脳会議の開催呼びかけを断った意趣返しなのか、米国は7月にドイツに駐留する米軍を縮小する計画を発表した。

新型コロナ危機を経て米中対立が激化する中で、ドイツのグレーな対中戦略が許容される余地は少なくなりつつある。次世代通信規格「5G」における中国・華為技術(ファーウェイ)製機器について、英国が一部容認から完全排除に転じ、ドイツも決断を迫られている。

メルケル首相は2021年秋12月に首相辞任と政界引退を公表している。残りの1年間は、米国と中国との距離感に悩まされる局面が増えそうだ。

対中戦略の修正を迫られるドイツ

15年間で12回──。

ドイツのメルケル首相が在任期間中に中国を訪問した回数だ。同首相は毎年のように中国の首脳と会談し、緊密な関係を築いてきた。中国訪問の回数は西側諸国の現役首脳では最多であり、戦後の首脳の中でも突出した数字になっている。

メルケル首相は5月の演説で、「EUは今世紀の主要国の1つである中国と、積極的な協力関係を築くことに大きな関心を持っている」と述べた。EUでは香港国家安全維持法の施行や、新型コロナウイルスの情報開示に対して中国への反発が強まっており、中国に配慮した発言に批判が集まった。

ここまでメルケル首相が中国に配慮するのは、中国との経済関係がドイツ経済を支えているからだ。ドイツ経済の命運を握っていると言っても過言ではない。

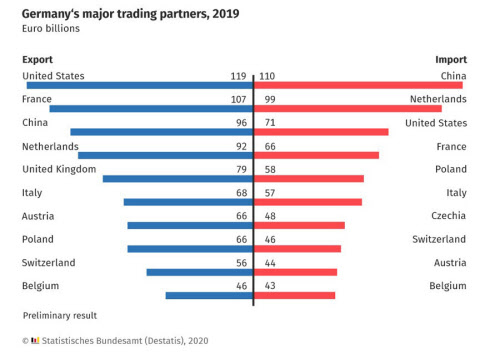

19年のドイツの貿易データを見てみる。最大の輸入元は中国(1100億ユーロ)で、オランダ(990億ユーロ)と米国(710億ユーロ)が続く。輸出先のトップは米国(1190億ユーロ)で、フランス(1070億ユーロ)、中国(960億ユーロ)と続く。輸出入を合わせた貿易額で、中国が最大の貿易相手国であることが分かる。

ドイツの主要貿易相手国のデータ(2019年)。中国は輸入元で1位、輸出先で第3位であり、最大の貿易相手国になっている(出所:ドイツ統計局)

ドイツから中国への直接投資も拡大している。18年に中国が受け入れた直接投資のうちドイツは日本に次いで5番目の国で、米国より多い。ドイツは同年に前年比2.4倍の36億ドルを中国に直接投資している。ドイツ企業にとっても中国市場は成長戦略の要なのだ。

VWの中国販売は4、5月に世界全体の5割超え

新型コロナウイルスの流行による経済危機でも、中国との関係がドイツ経済を支えている。特に顕著だったのが、自動車世界最大手である独フォルクスワーゲン(VW)だ。

同社の20年4?6月期の最終損益は16億700万ユーロ(約2000億円)の赤字に転落した。新型コロナウイルスの流行で世界中で販売が減少した影響を受けたが、中国では同期の販売台数が前年同期を上回り、同社の業績を下支えした。

VWはもともと中国依存度が高いメーカーだ。中国における19年の販売台数は422万台と、同社全体の約4割を占める。4月と5月はいち早く経済活動が再開していた中国の販売台数が伸び、世界全体の5割超に達した。中国市場の回復がなければ、同社の業績はさらに落ち込んでいただろう。

新型コロナを経て、さらに中国依存を強めようとしている。5月には中国国有自動車中堅の安徽江淮汽車集団(JAC)の親会社に10億ユーロを投じ、50%出資することで基本合意したと発表した。さらに6月には、中国のリチウムイオン電池メーカー、国軒高科の株式26%を11億ユーロで取得した。

ドイツにはVWの他にも、中国と蜜月関係を築いてきた企業が多い。独BMWは18年に中国の華晨汽車集団との合弁会社に対する出資比率を50%から75%に高め、生産能力を増強すると発表。BMWとダイムラーというドイツを代表する高級自動車メーカーも中国での販売台数が多い。

化学世界最大手の独BASFは30年までに中国に100億ドルを投じ、広東省に石油化学コンビナートを建設する予定だ。電機大手の独シーメンスは19年に中国国有の国家電力投資集団と提携した。

ドイツが迫られるファーウェイ排除の決断

こうしたドイツと中国の蜜月関係が岐路に立たされている。背景にあるのは、米中の対立激化と新型コロナ危機だ。

その象徴的な事例が、中国通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)の扱いである。米国は8月、ファーウェイの機器は情報漏洩の危険があるとし、米国の技術が絡んだ半導体の同社への供給を全面禁止した。

それまでも世界各国にファーウェイ機器の次世代通信規格「5G」からの完全排除を迫り、日本やオーストラリアは排除を決めた。英国は一度容認したにもかかわらず、排除に転じた。フランスも排除する方針だと報じられている。

ドイツも米国からファーウェイ排除の圧力を受けている。ドイツは秋に結論を出す予定だが、同国通信最大手のドイツテレコムのヘットゲスCEO(最高経営責任者)は、5Gからファーウェイ製品を排除することに反対の意見を表明している。業界では、ドイツ政府はファーウェイ製品の一部を容認するのではないかとの声があり、ドイツは米中の板挟みになっている。

トランプ大統領との確執。高まる嫌米感情

ドイツは他の国とは違う事情がある。米中対立の中で、中国と距離を取っても米国に近づくということにはなりそうもない点だ。

近年のドイツは、米国との摩擦が絶えない。米国第一を掲げるトランプ大統領が、対ドイツの貿易赤字を問題視。ドイツからの自動車輸入に高い関税をかけることを示唆し、ドイツ経済の脅威になっている。18年末にはトランプ大統領がドイツの3大自動車メーカーのトップをホワイトハウスに呼び出し、米国での投資増を迫った。

首脳同士の意見対立も目立つ。6月にはトランプ大統領が米国で主要7カ国(G7)首脳会議の開催を呼びかけたが、メルケル首相が新型コロナの流行を理由に出席を拒否。意趣返しのように、米国は7月にドイツに駐留する米軍のおよそ3分の1に当たる1万2000人を削減する計画を発表した。トランプ大統領が19年に野党の女性議員に差別的な発言をした際には、メルケル首相は「米国の強さと矛盾する」と批判した。

産業界でも米国は鬼門になっている。VWのディーゼル車の排ガス不正は米国で発覚し、多くの損害賠償を支払った。医薬・農薬大手のバイエルは18年に米モンサントを買収したところ、除草剤の発がん性を巡って多くの訴訟を抱えた。バイエルは6月に最大109億ドルの和解金を支払うことを決めた。

こうした背景があるためか、ドイツ国民の対米感情が良くない。欧州外交問題評議会が19年に実施した世論調査で、EU加盟国の有権者に米国と中国の対立において自国がどちらの側につくべきかを聞いた。その結果、ドイツでは約73%が中立のままであるべきだと答え、6%が中国に賛成した一方、米国に味方すべきだと答えた人は10%だった。ドイツにおける米国支持は、フランス、イタリア、スペインの他、東欧や北欧諸国の水準を大きく下回った。

米シンクタンクのピュー・リサーチセンターが19年に実施した調査では、米国と中国への好意的なイメージを持っている人の割合を明らかにしている。ほとんどの欧州諸国の国民は、中国より米国に好意的なイメージを抱いていると分かったが、ドイツでは中国に好意的なイメージを抱いている人は34%、米国には39%で、その差は5ポイントと小さい。

一方、フランスや英国、イタリアなどでは、中国より米国に好意を持つ人の割合が15ポイント以上の差がある。日本は調査対象国の中で最大の54ポイントもの差で、中国より米国に好意を持つ人が多かった。こうしたことから、ドイツでは一定の「嫌米」感情を持つ人々がいるとされる。

次期独首相に継がれる大きな課題

米中対立の激化の中で欧州で求められていたのが、欧州の結束を高めることだった。こうした中でメルケル首相の打った手が、EUによる7500億ユーロの復興基金の創設だ。新型コロナの被害が大きいイタリアやスペインなどの南欧諸国を支援し、主に環境やデジタルの関連分野に投資する。

それまでメルケル首相は財政規律を重視しており、財政刺激策の導入に慎重だったが、方針を転換し復興基金の創設に尽力した。この方針転換は欧州諸国に驚きを持って迎えられた。

ただ、それでも復興基金が実際の投資拡大に結びつくかは未知数の部分が大きい。またEUの結束が高まったとしても、ドイツが主要な貿易相手国である米国と中国から距離を取るのは困難だ。

米ジャーマン・マーシャル財団フェローのバーキン氏は、「メルケル首相は在任期間中に、中国に対する態度を変えないのではないか」と指摘する。メルケル首相は21年秋に首相を辞任し、政界を引退することを明らかにしている。残り1年でそれまで約15年間の首相在任期間中の戦略を180度覆すような戦略は取りづらい。メルケル首相の花道は、中国依存と嫌米に揺さぶられたままになりそうだ。

こうした背景から専門家の関心は「メルケル後」に移っている。与党キリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)は年末までに次期首相候補を決め、連立政権を担うドイツ社会民主党(SPD)はショルツ財務相を候補に選出した。ただ両党ともに政権基盤が揺らいでおり、仮に支持率の高まる緑の党が政権に入れば、中国に対して厳しい姿勢を打ち出すことになるだろう。

ドイツは米中対立の中でどのように生き残るのか。次期首相に大きな難題が残されそうだ。

(日経BPロンドン支局長 大西孝弘)

[日経ビジネス電子版2020年8月26日の記事を再構成]

ドイツの友好国が米国から中国に変わりつつある。台湾侵攻を企てる中国をドイツが非難しないワケ

2021年4月28日

ドイツの友好国が米国から中国に変わりつつある。ルポライターの安田峰俊さんは「ドイツと中国は80年代から自動車産業を通じて友好関係を築くなど、経済的な結びつきが強い。『ナチスを想起させる』中国の強硬策の矛先はやがて台湾に向かう。だが、ドイツはそんな中国の拡大を、危機のギリギリまで『強く抗議しない』可能性もある」という――。

※本稿は、安田峰俊『中国vs.世界 呑まれる国、抗う国』(PHP新書)の一部を再編集したものです。

ドイツでコロナ禍を迎え撃ったのは、今年2021年秋の政界引退を表明しているアンゲラ・メルケル首相だ。国民から「ムッティー(おかあちゃん)」と慕われるメルケル首相が、コロナ対応で高い評価をされているのはなぜなのか、ドイツ在住のジャーナリスト、田口理穂さんがリポートする。

ここ10年で急増したドイツでの中国人観光客

【安田峰俊(ルポライター)】まず、一般的なドイツ人の中国観について聞かせて下さい。

【マライ・メントライン(翻訳家、エッセイスト)】基本的に、中国についてほとんど知らないですね。「遠いアジアの国」というイメージで、各人の教養のレベルにもよりますが、日本と中国の区別がついていない人も少なからずいるくらい。

それが10年ほど前からの観光客の急増で、大都市圏や観光地を中心にリアルな中国人との接点が生まれました。バスで移動する大量のツアー客で、いつもガヤガヤとおしゃべりしていて、ものすごくいいカメラを持っていると(笑)。

【安田】なるほど。いっぽう、西ドイツははやくも1984年にフォルクスワーゲン(VW)が中国に進出するなど、早期から中国市場に乗り込んでいました。一般人の知識の薄さとは裏腹に、経済関係には熱心な印象です。

【マライ】ですね。ちなみにVWは、中国ローカルの上海汽車と合弁企業「上海大衆」をつくっているのですが、同社の設立記念式典には当時のコール首相が訪中して参加しています。

ドイツは自動車産業の国ですから、政府は自動車のためならすごく活発に動くわけです。その後、コール首相は天安門事件後の1993年にも訪中していますが、このときもベンツや(自動車ではなく電車ですが)シーメンスなどの大企業を引き連れての大規模な訪中団が組まれました。

対米関係とのバランスとった結果、中国優位に

【安田】往年、中独合弁の上海大衆がつくったサンタナという車種は中国では“国民車”と呼べるくらいよく売れて、一昔前までタクシーの多くがVWエムブレムでした。

ADVERTISING

ベンツは長距離バスによく採用され、シーメンスも広州や上海の地下鉄に車両をおろしています。上海トランスラピッド(リニアモーターカー)も、複数のドイツ企業が関わっています。現在、中国の交通インフラは国産に置き換わってきていますが、ドイツとの経済関係の深さは変わりません。

【マライ】メルケルが率いるドイツの与党・キリスト教民主同盟(CDU)は経済重視で、お得なことはなんでもやるスタンスです。すでに多額の投資をしていることも、これまでのドイツの中国接近の背景にありました。

ただ、もうひとつの要因として、アメリカ一辺倒を嫌う欧州国家としての意識も大きく影響していたはずです。

もっとも、本来は対米関係とのバランスを取るために中国とも仲良くしていたはずが、近年アメリカの力が弱まったことで、相対的に見て中国の地位が上がりすぎてしまった感じがあります。

コロナ禍以降に中国に対する不信感が広まった

【安田】経済や外交面では“良好”、庶民レベルでは“無関心”だった独中関係ですが、新型コロナウイルスが流行したことで風向きが変わります。コロナの発生地・中国に対するドイツ世論の変化は?

【マライ】中国に対する世論の警戒心はかなり強まりました。情報公開の不透明さをめぐって、中国の価値観や体制に根本的な不信感が広がったことで、経済重視のメルケル政権も世論を無視できなくなりつつあります。

事実、従来はまったく問題視されてこなかった次世代通信規格5Gへのファーウェイ(華為技術)製品の採用が、大きく制限されそうな気配です。

【安田】ファーウェイ製品の排除は2018年から続く米中貿易摩擦が発端でした。中国メーカーのITガジェットに対する、情報流出の懸念は強いようです。

【マライ】もっとも、ファーウェイが組織ぐるみで政治的な諜報活動をおこなっている確かな証拠は、これまでほぼ出ていないわけです。

ドイツ人は論理を重視するので、本来ならば明確な根拠が客観的な形で示されない限り、政府が規制に動いたりすることはない。ところが今回は、コロナ流行以来の中国に対する世論の根強い不信感が、ファーウェイ規制を後押しした感があります。

また2020年9月にはドイツのマース外相が、中国一辺倒ではなくアジアの他の民主主義国との連携をもっと深めていくべきだといった見解も述べるようになりました。

合言葉は「間隔・衛生・マスク・換気・アプリ」

日本では新型コロナウイルス対策として「3密を避ける」が挙げられるが、ドイツで標語となっているのは「AHA+L+A」である。間隔(Abstand)、衛生(Hygiene)、日常マスク(Alltagsmaske)、換気(Lüften)、アプリ(App)のそれぞれの頭文字を取ったもので、1.5メートル以上の間隔を開け、手洗いをし、マスクをつけ、頻繁に換気し、コロナアプリを利用しようと促している。

ドイツでは規則を破ると罰金があり、小売店では店側もマスクをしない客に着用を促したり、間隔をとるよう注意するなど防衛策が義務付けられている。メルケル首相も繰り返し「AHA+L+A」を紹介しながら、ウイルスを軽くみないよう訴えていた。

「規制を緩めるのは早すぎる」(4月3日)

「パンデミックはせき止められているが、去ったわけではない」(5月27日)

「ほかの人のために注意、理性、責任を持った行動を」(5月30日)

ドイツはPCR検査体制を早急に整えるなど新型コロナウイルスへの対応が早かったが、それはパンデミックに備えた国家計画がすでに存在したからである。

2005年に公開された国家パンデミック対策

1999年にWHOがインフルエンザパンデミック計画を策定したのを受け、独自の国家パンデミック計画を策定、2005年初頭に公開した。世界的な感染拡大を想定した対策計画であり、新種のインフルエンザウイルスの拡大を遅らせること、感染による病人や死者を減らすこと、感染者の医療体制を整備すること、の3つを目的とした。2009年の新型インフルエンザの世界的流行後には改定もされるなど、現実に即したものとなっており、ロベルト・コッホ研究所が実際の対策に対する科学的根拠を示した。

医療体制も整っており、集中治療室の病床は人口10万当たり38.2床と欧州最多であり、フランスの16.3床、イタリアの8.6床とは段違い。そのためコロナ禍初期の3月にイタリアやフランスなど他国から重篤者の受け入れを始めたほか、イタリアやスイス、ルーマニアなどにも医療用物資を提供しており、ドイツはコロナ禍において他国と連帯してEUの感染者の治療にも努めた。

こうしたEU間における連帯をメルケル首相は以前から呼びかけており、EU議長国就任についての6月27日のビデオメッセージでは、「コロナパンデミックは、健康、経済、社会的に途方もない影響があります。すでに欧州で1万人以上もの人が犠牲になりました。ヨーロッパの中心的業績である移動の自由や国境開放が一部制限されています。そのためEU議長国のモットーを『ともに』としました。ヨーロッパを再び強くする、そのために全力を尽くします」と話している。

成功したコロナアプリ

感染拡大対策ではコロナアプリも目玉の一つとなった。メルケル首相は6月20日のビデオメッセージで、6月16日から始まったコロナアプリについて紹介した。

「透明性があり、包括的なデータ保護、高レベルのIT安全性に注意して開発されました。アプリは信頼できます。(中略)ワクチンができない限り、ウイルスと共存していくことを学ばなければなりません。プライベートでも仕事場でも再び自由に動き回れるように、学び、そして同時に注意深く理性的でなければなりません。コロナアプリは、感染のつながりを知り、断ち切るための重要な助けとなります」

ドイツではフェイスブックに反対運動が起こるなど個人情報の取り扱いに慎重な人が多い。コロナ禍でレストランやカフェ、催し物会場では名前と連絡先を明記することになっているが、個人情報の利用が許されているのはコロナ対策にのみで、3週間後に破棄することが義務付けられている。

こうした個人情報に意識の高いドイツで、メルケル首相はアプリの使用は強制ではなく自由意志に基づくものであり、位置情報や個人名などは記録されないことを強調しながら、個人情報保護と民主主義、感染症撲滅の微妙なバランスをとってアプリの必要性を訴えた。

結果、アプリは国民に受け入れられ、11月には人口の4分の1以上にあたる約2200万人が利用。累計280万人がPCR検査の結果を共有し、また11月には毎日2000人以上がアプリを通じて感染を伝えた。

演説で株を上げるドイツ・メルケル首相

欧州のリーダーに必須だとされるのは、自分の言葉で民衆に響く演説ができるかどうかですが、その点において素晴らしかったのが3月18日、ドイツのメルケル首相が国民に対し、新型コロナウイルス対策への理解と協力を呼びかけたテレビ演説です。

テレビの前にいるであろう、一人ひとりの目を見据えているかのように、彼女が落ち着いた面持ちで語ったその言葉は、感染が広がるなか、未知のウイルスに対して不安を抱える人たちが求めていた「安心感」をまさに与えるものでした。その訴求力たるや。ドイツ国民ではない日本の人までもが絶賛し、全文を翻訳したものがSNSで拡散されたほどでした。

おそらくこの演説は、今回のパンデミックの一つの象徴的な事象として、後世にも語り継がれていくことでしょう。虚勢や虚栄の甲冑かっちゅうを身に纏う権力者とは違い、謙虚な親族のおばさんという体ていのメルケルが「あなた」という二人称を使って、国民に呼びかけたことは印象的でした。「スーパーに毎日立っている皆さん、商品棚に補充してくれている皆さん」と、パンデミック下でも人々の生活を支えて働く人々への感謝を述べていました。

二人称を使った呼びかけは、聞いた人の心に響く

この二人称は、古代ローマ時代からの「弁証」の技術において非常に大事なポイントです。カメラを通していたとしても、「医療に携わってくれているあなた、本当にありがとう」と目線を合わせて言われれば、心に響かない人はいませんよね。

ADVERTISING

これが原稿の書かれた紙に目を置いたまま、自分の言葉ではない、表面的な表現を連ねて語られたのなら……。聴いている人には何も届かないし、その心は癒やされもしません。

同じく3月の半ばにはフランスのマクロン大統領も、外出に対する厳しい制限を発表した際、「戦争状態」になぞらえて「新型コロナウイルスとの戦いに打ち勝つ」といった意志を強い言葉で演説し、国をまとめようとする姿勢を表明していました。

イタリアのコンテ首相も、国民に結束を呼びかけるテレビ演説を行いました。そのなかで私が秀逸に思ったのは、弁護士出身である彼がまず、法について述べた点です。

「皆さん、イタリアの法律では人の命を何よりも守らなければなりません。だから、私はそれを行使します。これから都市を閉鎖し、経済的に皆さんにご迷惑をおかけするでしょう。しかし、人の命をまず最初に守らなければいけないのです」

経済よりも人の命が優先であることを、カメラ目線で国民に向かって宣言した。普段コンテ首相を非難している人たちも、彼の言葉に「よし、わかった」と納得したわけです。

国が違えば政治体制も文化的な事情も異なりますし、一概に比較するのは難しいことだとは思います。ですが、世界が同じ一つの問題に同じタイミングで向き合っているのを、リアルタイムで見つめる機会もそうありません。だからこそ、私たちはこのパンデミックへの各国のリーダーたちの対応や姿勢を比べてしまうし、また比べることができているのです。

危機的状況は指導者が人気を上げる好機

たまたま見かけた国際ニュース番組で、アメリカのオバマ前大統領とブッシュ元大統領の補佐官を務めていたという二人が対談をしていました。現職のトランプ大統領の政策を批判する内容でしたが、そこで面白い指摘が展開されていました。

「トランプ氏が大統領として怠っているのは、国民を結束させることと、国民を激励し安心感を与えることへの責任である。そのために言葉をきちんと選んで話す弁証のスキルをもたなければいけないが、彼にはない。パンデミックのような状況は、本来なら指導者が自分の人気を上げるのにいかようにも利用できる好機なのに、もったいないことだ」

大体このような感じです。たしかに、ドイツのメルケル首相の株は、今回のコロナ対策でグンと上がりました。台湾の蔡英文総統も高く評価されています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドイツの中小企業が強いのは、家族経営が多く社長の息子が後を継ぎ、10年後20年後も長く続けられるように堅実な長期の経営を考え、社員も2代目3代目と人間関係が上手く出来ているといいます。社長が社員思いが多く、利益が上がればそれを自分の為に使うのではなく、会社に投資し社員の生活をよく考える人格者が多いと聞きます。昔の日本みたいですね。そこに、メンタリティーが大きく異なる中国人が取り込んでも、中世からのマイスタ―制度やメンタリティーをまねるのは出来ないだろう、とドイツ人からよく聞きます。

岸田政権がM&Aをやる検討に入ったと言われる、法律で合法化されると一般の企業は自己防衛が大変になる、駄目な政権は国を売る。困ったもんだ、何故に高市を総裁にしなかった。また一歩も二歩も後退する。残念です

大変重要な情報ありがとうございます。

賢いドイツの中小企業ががここまで侵略されているとは驚きです。アメリカ・ドイツ・日本!

日本の中小企業はまだ侵略されていなのでしょうか? この実態をもっと知るべきですね。

岸田政権では、親中・媚中議員が沢山いますし、まだ隠れ親中議員も沢山いるようですし。

平井氏は、あちこちで、いいこと言ってますね。 まともな人だと思います。

戦後、中国は、当時の東アジアでも一番進んだ工業地帯(満州)を手に入れ、大喜びをしていました。しかし、わずか 30年余りで、時代遅れの工業地帯となり、実質的に放棄せざるを得なくなりました。 中国人には、近代的な科学技術・工業などを維持・発展させることができません。 中国社会の宿痾です。

その後、上海、その他の地域を特別区(経済特区)とし、そこへ「帝国主義諸国を特別待遇で招待」し「侵略していただき」、ようやく経済発展ができたというのが戦後から今日に至るまでの中国の姿です。

なので、先進国が手を引けば、再び同じことが起こるでしょうから・・・ 今後 20~30年程度、中国を自由主義諸国から分離することが、一番安上がりな良い方法だと思いますけどね。

日本の自動車産業の下請けは、進んで中国に生きる道を捜しています。そうしなければ生きていけない環境を政府が援助しない限り、日本の土地が中国にあちこちで買われているのと同じで、気が付いたら、中国になっていたと10年後(2035年~)にはなる危険性があると米国では言われています。

日本の中小企業は本当に大丈夫でしょうか? 今年銀行法が改正され、非上場企業でも原則5%までの出資が100%まで可能になったと聞きましたが、これってすごく危険な事なのではないでしょうか?

ドイツは昔から親中でしょう。やむを得ないと思います。ドイツ車は昭和の頃からもう中国に買収されていましたよ。上海汽車公社とか吉利自動車ですね。中国ははじめはもう相当儲かるそうです。しかし基幹部品や製造ラインが中国に移ると、確実に侵食されやがては乗っ取られるそうです。フォルクスワーゲンなんかもう最近のは安っぽくて見られないでしょう。今更政策転換してももう遅いと思います。EUはもう完全に中国配下です。なぜ脱炭素化を急激に押し進めるのか?中国がEVや発電の技術や生産比率が圧倒的だからです。中国はヨーロッパ系の白人に対する激しい怒りがあると聞いています。日本のようなアジア系の国にはさほど敵対しないと思います。メルカリさんは白人系の血を引くウィグル人がやがては自分たちの姿であることに気づかなかったのでしょう。ヒトラーや戦前のドイツもかなり本格的に中国支援をしていますね。

製造業は、最も重要であるのに、政府は脱炭素実現のため、ガソリン車を廃止し、自動車産業をつぶそうとしている。これが如何に馬鹿げた政策であるかは、中国が製造業について、「製造業は国民経済の主体であり、立国の根源であり、興国の器であり、強国の基礎である」(中国製造2025)と述べていることから分かることです。政府は、この言葉の意味をよく理解すべきである。そうすれば、ガソリン車廃止などというバカげたことは考えないだろう。

ガードの甘い日本よりも一見理性的・現実的なドイツがここまでやられてしまったのは驚きですが、トップのメルケルさんの大きな見込み違いがあったからなんでしょうね。

同様にかなりのめり込んでいるとはいえ、日本の場合は米国の睨みがあったおかげでそこまで行かなかったんでしょうか。

可愛らしい小象も餌を与えて巨象に迄育てると暴れた時]には打つ手が無い、ということを意識しなければならない。ボルボがジーリーに買収された後当時のCEOが中核技術は渡さないことで解決済みだといっていたが、中国相手にそんな甘言は通じない事を既に思い知らされたか、知らされることになるだろう。KUKA買収も一度は許可されなかったがメルケルの意向で結局は買収された。ドイツの産業政策で最大の汚点になるだろう。今は偉大な首相として評価されている彼女ではあるが将来真逆のドイツを売り払った首相として評価されるかも知れない。中国に対して自由経済に変わっていくとの思い込みは香港に対する行動で有り得ないことがようやく物理的距離の遠い欧州でも理解されてきたようではあるがドイツが理解する順番はEUの中でも最後になるかもしれない。

何でメルケル政権が長期政権だったのか理解に苦しむ。一帯一路の終点がドイツまで来ているし、中国EVが発売された時中身の技術がドイツの技術であった時は立腹した。メルケルは中国やロシアに経済的にすり寄っていた。ウクライナ問題があったりウィグルの問題を表面上は批判するが裏では酷かった。日本も危うい、岸田政権や経団連に愛国心や経済安全保障への義務感が無さすぎる。猛省を促したい。

14億人のマーケットだと思ったらそうではなかったと言うことで。共産主義国家とグローバリズムと言うのは親和性があると言うのもその通りだなと思いました。しかし目先の利益に弱いのが人間でありますね、不思議なのが中国は破綻するとかお金がないとか言いながら基軸通貨を持っているわけでもないのにどうしてそんなに企業買収ができるのでしょうかエフアールビーみたいにお金が自由に作れるわけではないと思うんですけれどね。そういう錬金術も教えていただきたいと思いカラクリがわからないと。

先生のこの番組はとても内容が深くてすごいなと思って拝見しております。それでは失礼いたしました。

中小企業が国際金融資本に身売りすることに関しては、平井さんと意見を一緒にできません。なぜなら、後継者を育成することが、相続税などの問題により現国内法では非常に困難だからです。また、菅政権下で銀行法、中小企業法改正が行われ、国際金融資本に対してMAという形での市場を明け渡してしまったことも問題かと思います。さらに、デフレを放置し続けている政府により、国内市場が毎年縮小しづつけている状態で、いったい誰がリスクの高い中小企業の後継者となるのでしょうか?

メルケルとおなじようなことを「岸田」がやるんじゃ・・・と危惧している。

北海道では羽振りの良い中国人が歓迎され、土地が蚕食されていいる。首長は都道府県の事より国全体の事を考える必要がある。経済重視の自治体や企業にとっても同じことが言える。

去年見たどなたかの動画で、中国から一時帰国を余儀なくされた各国の企業の社長の

多くが、早く中国に帰りたいと願っているとの記事を読み、よほど現地での待遇が

すばらしいのであろうと思いました

マネーハニー臓器などの罠に喜んでハマっているのでしょうね。

現地社長や幹部はAIにしないと、中国の世界覇権は止まないのではないのかな?

平井さまの仰る懸念に私も賛同します。マスメディアでは全く報道されない事柄に警鐘を鳴らす発信に敬意を表します。

勇気ある発信には、さまざまなリスクがあろうと存じます。どうぞ混雑電車などは利用しないでくださいませ。よからぬ方々が平井さまを犯罪者にでっちあげようとする心配が御座います。

新生銀行の経緯を教えてください。

中国はこの様なドイツとの国交を通じて、先進国の技術を得たのはメリケツ氏を懐柔したからだ、メリケル氏は旧東ドイツ出身で彼女の基本的思想は社会主義思想が根底にある、現代は良いが、暫くしたら、ドイツの基本的先進技術は中国に渡って、ドイツは凋落の一途を辿るだろう。

既にアメリカは警戒してるが、時既に遅い‼️

しかしドイツの先進技術は中国には模倣は出来ても、継続発展させるのは中国には出来ない。結局はドイツの国民、EUの諸国の恣意的、経済優先、これが中国に取り幸なんだが、残念ながらEU諸国には中国に対して負い目しか残せてない原因が有る。今後はEU各国の経済優先が裏目に出て来てしまう。中国がEU諸国に残したものは経済的服従を強いる結果になる。

悲しい現実だ、こんな事ばかりだから中国にしたら良いかもにしかならない。

高市早苗自民政調会長説「経済安保の法整備」の重要性&朝日新聞の社説論破!

我が国の役割りは、中国の共産党に迎合する,振りをして、米国との調整役を演ずるに、安倍さんも、二階さんも,金平さんに、叶わず、林外相の胆力に、期待しますが!果たして、愛国心は、如何に!松田先生にも、期待しておりますが。78歳の一般市民で、障害者の私が、若い時に、気がついていれば!残念!

ウイグルが、中国の資金の源なんでしょうか?

私はドイツの置かれた精神土壌に注意すべきだと思ます。第2次大戦中に徹底的に戦い、足腰が立たないほど敗れました。元プロイセンでは住民が虐殺され、女性が強姦され、西側からは英米軍が迫りました。日本に置き換えるとソヴィエト軍が北海道、東北地方に侵入し、九州、関西から米軍が迫った状況です。ドイツは戦後は米の覇権に従い繫栄し、今後中国が覇権を取るならばそれに従がうしかないと思っているのではないか。メルケル首相が東独育ちで悲惨な生活を経験、或いは旧ソビエト軍の蛮行を聞いていると思います。イデオロギーを少し曲げて平和を維持し、ドイツ国民の福祉が高く維持されるならばよいと思っているのではないか。日本は内地は爆撃、経済封鎖をされましたが外国軍隊による戦場での蹂躙がされなかった(沖縄は除く)ので覇気がまだ国民に残りました。国破れて山河が残りました。両国との違いがあると思います。ドイツは西側の民主国家のリーダー役を務める気持ちはないです。日本海軍はそのまま伝統を米軍は海上自衛隊に残しました。米海軍が徹底的にやっつけたと思ったからです。日本陸軍は米軍と局地的に戦い、侮れないと感じさせたので米は陸軍の伝統を廃止し、米軍式にしました。何か象徴的に感じます。だが日本人は戦前、戦後も同じ日本人です。

経済重視の政府や自治体や企業は背に腹は代えられないので、しょうがない。

毎度毎度、ヘラヘラ笑いながら談笑するのはやめて欲しい。

日本の危機について話しているのに。そしてなーーーんにも笑いたくなる要素はない。

「他山の石にするな」と銘打ちながら、「他山の石」のように当事者同士が話しているという。

政治家が国会で、国の問題話す時に、笑うのが癖なんで....って通ると思う?

問題点提議する時に笑いながら言うって、いくらいい事言ってても、他人は支持しないと思うわ。

保守界隈の人達が観に来てるから、擁護になるんだよ。真剣に危機感感じてる人からしたら、ムカっと来るし、保守系以外の人が聞きに来れば、単なる意味もなく笑いながら話す変な人って印象しか持たれないぞ。(それが現実)

そんな意識でいることが許せない(個人的に)自分の家族でも4なないと、真剣に話せないのかって思う。むしろ、自分の家族が4ぬようなことがあっても、ヘラヘラ笑ってたら、その時こそ個性だと認めるわ。

全く全体主義ではありません。温厚に言っても全く改善が認められないからこういう言い方になるんです。

で、

こういう「悪いところを指摘してるだけ」なのに、庇うということ=松田さん、引いては日本のためになるとは思えません。私のような対応に出る人もいることを、それこそ「個性だ」と思って下さい。

大体松田さんは、コメ欄さえまともに読んでないと思いますよ。

あと私も個人で自立して勉強しています。なので松田さんが話している内容だけに依存しているのではありません。

こんな基本的なことさえ直さずに平気で「日本の危機だ」と話している保守言論人がいる限り、一定の保守層から人数は増えません。

一体だれに向かって彼は必死(しかしヘラヘラ笑いながら)で話しているのか全然分かりません。

他人に国の危機を伝えたいなら、意味もなく笑わない事!(私はこの癖は、官僚時代の悪癖だと思ってます。高橋洋一氏にも通じるとこがある)

当たり前のことですよ。当たり前のことを指摘して何が悪いのか分からない。

一般社会でも、大事なことを他人に話す場面で笑いながら話す人は稀有な存在です。

一般社会でも受け入れられないことを、保守思想以外の人に話して、「いやー素晴らしかった」と思われる訳ないでしょ。

「一帯一路(債務の罠外交)」構想と中国・日本の関係:

開催日時

2019年10月20日(木曜)

会場

ジェトロ本部5階展示場

主催

ジェトロ・アジア経済研究所

内容:

基調講演1「『一帯一路』の提唱と日中経済協力の新たな好機」

趙普平氏(中国国務院発展研究センター 対外経済研究部 部長)

基調講演2「『一帯一路』構想の評価と日中経済関係への示唆」

大西康雄(新領域研究センター 上席主任調査研究員)

パネルセッション

パネル報告1「IDE-GSMによる『一帯一路』構想の中国経済への影響予測」

後閑利隆(新領域研究センター 経済地理研究グループ)

パネル報告2「『一帯一路』沿線国家における企業活動」

丁可(新領域研究センター 企業・産業研究グループ)

パネルディスカッション

基調講演1「『一帯一路』の提唱と日中経済協力の新たな好機」

趙普平氏(中国国務院発展研究センター 対外経済研究部 部長)

1. 内外の経済情勢と環境

金融危機以降、世界経済は長期停滞の「罠」ともいうべきリスクに直面している。まだ長期停滞には至っていないが、現在は世界経済の回復期にあり、下振れ圧力に晒されている。IMFによれば、2016年の世界全体のGDP成長率予測は3.1%であり、2015年の成長率と横ばいであり、金融危機以降最低の水準にある。

特に問題は、経済成長の牽引力であった世界の貿易の伸び率が5年連続で世界の経済成長率を下回ったこと。WTOの予測によると、2016年の貿易額の伸び率は2.8%であり、経済成長率を下回る見込み。

2016年9月に杭州市で開催されたG20サミットでも、世界経済の下方リスクが高まる中、世界経済の活性化が重要な議題となった。中国は、「一帯一路」政策を経済活性化の一つの手段と位置付けている。

近年、世界経済の構造が変化している。世界全体のGDPに占める各国のシェアについて、1991年と2015年を比較すると、中国、ブラジル、インドなどの新興国は増加した一方、米国、日本、ドイツなどの先進国では低下した。購買力平価で比較すると、既に米国のGDPを上回った。中国は世界第2の経済大国としての責任を果たすために、世界に対しある種の公共サービスとして「一帯一路」を提供していく考えがある。

先進国が主導する世界の経済・貿易ルールの再構築の動きとしては、3つの「T」——環太平洋パートナーシップ協定(TPP)、環大西洋貿易投資連携協定(TTIP)、新サービス貿易協定(TiSA)——がある。

中国経済は、「新常態(ニューノーマル)」の時代に突入している。新常態の特徴は次の3点。(1)高速成長から中高速成長への速度のギアチェンジ、(2)伝統的経済構造を絶えず変化させることによる経済構造の最適化・高度化、(3)要素主導型・投資主導型からイノベーション主導型への原動力の転換。

中国の輸出は下振れ圧力に直面している。一部輸出が伸びている品目もあるが、全体として世界経済が調整期にある影響を受けている。

中国の生産労働人口は毎年300~500万人減少している。労働コストも上昇し、現在では主要都市の平均賃金がバングラッシュ・ダッカの5~6倍となった。

中国の従来の競争優位は試練に直面しており、技術や消費市場を中心とする新たな経済成長のポイントを見つける必要がある。特にイノベーションは重要。中国はさらなる改革を通じて、新たな競争優位の確保を行う。

また、従来の投資の枠組みを変えていく必要もある。中国が一部の生産能力を他国に移転する投資が考えられる。これについては海外からの批判もあるが、中国にとっては過剰生産能力問題の解決につながり、発展途上国にとっても自国の工業化、産業化を進める一つの成長の原動力となる。

シルクロード沿線地域の人口は世界の約60%を占めているが、経済のボリューム(GDP)は28.5%を占めるに過ぎない。同地域の1人当たりGDP(5,050ドル)は、世界平均(10,500ドル)以下であり、経済発展が急がれており、同地域の経済発展のためにも、「一帯一路」は必要である。

2.「一帯一路」の協力における中国の対外経済政策

2015年3月28日に発表された「一帯一路」建設の10の理念とは、歴史の継承、大国の責任、包容(排他的ではない)、協力・ウィンウィン、域内外の関係整備、陸海の統括、グリーン発展、経済貿易先行、インフラ整備、市場の役割を指す。なかでも、市場の役割が最も重要であり、企業の積極的な展開がなければ成功しない。

「一帯一路」構想を打ち出して以降、この約3年間で、目覚しい進展を遂げている。100以上の国および国際組織が「一帯一路」への積極的支持と参加を表明、56カ国以上の国が中国とMOUを発表、20カ国が生産能力における協力実施に着手、などの動きが見られる。モンゴルやカザフスタンは、「一帯一路」と自国の経済政策を連動させている。

個別プロジェクトを見てみると、ハンガリー・セルビア鉄道、中国・パキスタン経済回廊などの大規模案件が次々に着工した。建設中のプロジェクトは沿線の46カ国に及ぶが、過去3年間で60カ国に拡大しており、3年間の投資累計額は511億ドルとなった。なかでも中国・パキスタン経済回廊が最大案件で、投資額は460億ドルに及ぶ。

中欧鉄道は特に重要な分野だが、重慶から始まり、最近では成都、アモイ、鄭州などからも欧州向けの鉄道が出発している。貨物の大部分は中国から欧州向けへ運ばれるため、往路(中国から欧州行き)の運行回数は1,881回で、逆に復路(欧州から中国行き)は502回と3分の1にも満たなかった。しかし、今年上半期の欧州向けは119回で、前年同期比の1.5倍となったが、欧州からの復路は209回となり、同3.2倍となり増加が顕著である。鉄道建設は双方の貿易拡大に寄与しており、スタートした当初の貨物量は不均衡であったが、輸送量の拡大により、状況は改善してきた。

中国の対外経済政策において、中国は「一帯一路」沿線国とのFTA締結を加速している。中国は既に15カ国とFTAを締結済みであるが、そのうち沿線国とのFTA締結は11ヵ国に上る。ただし中国の貿易全体に占めるFTA締結国との貿易カバー率は29%に過ぎない。日本はTPP締結後に、加盟国との貿易カバー率が60~70%程度に上昇すると予測されており、このことを考慮すると、中国の貿易の自由化比率は低い。中国は、特に沿線国との自由貿易協定や投資協定の締結を推進している。中国のFTA締結国はまだ少ないため、今後、拡大できる余地は大きい。

これまで「一帯一路」沿線国と既に100件以上の二重課税防止条約や投資協定を締結済みである。しかし、これらの協定は、伝統的な意味での協定に過ぎない。投資者の合法的権利の保護や、投資促進を目的としている。中国の次のステップとしては、より開放的な二国間投資協定の締結を目指していく。例えば現在、協議中の中米BIT協定については、オバマ大統領の退任前に、具体的な進展があることを願っている。中米BIT協定は開放レベルの高い協定を目指している。

対外経済政策の具体的な成果として、中国企業の対外投資は伸び続けている。対外投資額(非金融部門)は2015年に前年比14.7%増の1,180億ドル、2016年1月~7月には67.8%増の1,072億ドルとなった。今年、中国の対外投資の伸び率は明らかに上昇している。

中国の対外投資が世界に占める割合は、2005年に1.5%に過ぎなかったが、2015年には8.7%を占めるようになった。さらに世界の経済成長への貢献度で見ると、中国は19%である。中国は世界の投資活動に新たな活力を注ぎ込んでいる。「一帯一路」沿線国への対外投資は、新たな成長ポイントである。「一帯一路」沿線国に対する中国の投資額は近年、基本的に増加基調にあり、2015年に148.2億ドルとなった。

特に製造業の対外投資の伸びが加速している。2015年および2016年1~7月の業種別対外投資額の伸び率を見ると、製造業は105.9%、230.7%、なかでもプラント製造業は154.2%、447.5%である。同時期の対外投資に占める製造業の構成比を見ると、12.1%、18.9%となった。周辺国では工業化発展のため、製造業分野の投資に対して一定の需要があることを示している。

中国と「一帯一路」64カ国の貿易品目は、2大品目——ハイエンド製造業と伝統的、労働集約型製品——に集中している。これらは中国が沿線国に対して比較優位を持つ品目である。最も多いのは、中国からの輸出50%以上を占める機械であり、次に多いのはアパレルなど各種製品である。労働集約型製品については、中国は労働リソースの豊富な周辺国にシフトさせることで、競争力を確保することができる。日本の1980年代、90年代の対外投資と現在の中国の対外投資には、近似する点が多く見られる。中国もそのような段階に来ている。

もう一点重要なのは、インフラの相互利用であるが、問題はインフラの資金不足である。2009年のアジア開発銀行のデータによれば、インフラ建設にかかる資金需要はアジア域内に限っても毎年8,000億ドルあるという。インフラ整備に必要な資金の不足がインフラ建設の制約要因となっている。AIIBは、今年6月、初の融資案件としてバングラデッシュ、インドネシア、パキスタン、タジキスタンの4カ国への計40億ドルに上るプロジェクトを発表した。シルクロード基金に関しては、融資案件一覧の多くが周辺国に関するものだ。アジア開発銀行は既に900以上のプロジェクトを実施している。中国の政府系金融機関である、中国輸出入銀行は既に1,000件のプロジェクトを実施しており、融資額は1,000億ドルに達する。

中国の商業銀行も同様に海外展開を進めている。中国の五大商業銀行が「一帯一路」沿線の64都市へ進出したが、中国の商業銀行の海外展開は日本と比べて遅れている。現地中国企業や現地企業へ金融サービスを行う。

AIIBは、融資案件の選定、リスク管理、資金回収に関する問題について豊富な経験を有するアジア開発銀行やIMF、世界銀行と協力することで、学べることが多いだろう。また、先進国である日本や米国の成功経験や政策を共有してもらうことで、契約違反などのリスクを予防することができるため、重要な意味を持っている。なお、AIIBは「一帯一路」にのみ関与している訳でなく、全世界を対象とする金融機構である。さらに、AIIBは中国一国で運営する組織ではなく、他の加盟国と共同で責任を負い、運営を行っている。

「一帯一路」は開放的で、包容力のある枠組みである。「第13次五ヵ年計画」における対外開放に関する重要ミッションとは、「米中の投資協定(BIT)交渉推進を外資参入制度改革の突破口として、実質的な進展を勝ち取ること」などだ。例えば、高いレベルのネガティブリストや上海自由貿易試験区の活用などを組み込んでいる。

2016年9月3日、全国人民代表大会で「中華人民共和国外資企業法」が改正された。今後はネガティブリストに該当しない外商投資企業の案件に関しては、全て審査許可制から届け出制に移行された。これは大きな進展といえる。ネガティブリストの掲載内容が少ないほど、市場開放の効果を十分に発揮することができる。

3.中日経済協力を深化させる新たな好機

中日両国は協力深化にあたっては、現在、多くの機会に恵まれている。第一に、RCEPなど東アジア地域の域内協力を押し進めることだ。両国はRCEPの重要な参加メンバーとして、積極的にRCEPの協議を推進することが一つの選択肢となる。

第二に、投資分野での両国協力は新しい段階に入ったことだ。この数年、日本の対中投資が大幅に減少している。特に2012年以降、各種の要因により、日本企業の対中投資は減少した。日本の対中投資は最も多い年で中国の対内直接投資の10%を占めたが、現在では4~5%まで低下した。これは、韓国の対中投資よりも低い水準だ。日本の経済力とは釣り合わない状況だ。

日本企業の対中投資に関しても、現在、新しいチャンスが広がっている。チャンスの1点目は、外資管理規定の改革により、中国において投資可能な分野が以前よりも拡大していることだ。従来、外資系企業に開放していなかった領域についても、現在では開放された。例えば、上海自由貿易試験区の外資政策についても多くの成果が出ており、同試験区のネガティブリストは164項目から139項目、2015年には122項目にまで縮小した。

2点目は、投資の利便性が向上したこと。先述のとおり、9月3日の法改正により、今後はネガティブリストに該当しない外商投資企業の案件に関しては、全て審査許可制から届け出制に移行された。届け出は原則3日間で手続きが完了することになり、手続きは大幅に改善された。

3点目として、外資系企業から見た魅力が増していること。2016年1月~7月、4カ所の自由貿易試験区内に進出した外資系企業は5,783社、投資額は72億ドルに及び、伸び率は前年同期比65%増となった。対中直接投資全体の伸び率(2016年1~9月)がわずか4%であることと比較すると、自由貿易試験区が対中投資の拡大においてもたらした成果は大きい。

自由貿易試験区の改革・イノベーションについて紹介すると、新設された試験区を合わせると、現在では合計11カ所にまで拡大した。中国の沿海部と中西部をカバーする新たなネットワークを形成している。日本企業や韓国企業は、中国が形成した国際ネットワークを利用することができる。例えば、「欧亜大陸橋」(江蘇省連雲港よりウルムチ、中央アジアを経由して欧州へと繋がる鉄道)を活用すれば、貨物輸送時間の短縮や各種コストの節約につながる。

さらに、中国企業の対日投資についても、両国が協力できるチャンスが広がっている。経済規模を比較すると、日本は韓国より大きいにも関わらず、毎年、中国企業の投資は韓国向けが日本向けを上回っている。中国企業が日本や韓国に投資するポテンシャルは極めて大きいことを示している。これまでは日本企業が一方的に中国へ投資してきたが、今後は双方向の投資が可能だ。

また、中日両国は第三国で投資協力できる可能性があり、「一帯一路」地域において、新たな投資事例を増やしていくことができる。本分野における過去の協力案件はそう多くないが、日本は技術面と資金面で優位性を持っており、中日は相互に補完関係にある。中韓の関係を見ると、両国政府は既に覚書を締結し、情報提供協力など中韓企業の第三国投資において協力することで合意している。

最後に、金融分野でも両国は協力可能である。中国は海外20都市に人民元国際決済センターを設立した。人民元の自由化に向けて、今年6月、中国は米国やロシアにも、人民元国際決済センターを設立すると表明した。日本も東京に人民元国際決済センターを設立されることを希望する。

基調講演2「『一帯一路』構想の評価と日中経済関係への示唆」

大西康雄(新領域研究センター 上席主任調査研究員)

一帯一路構想について中国の外から見るとどうなのか、また日中経済関係から見て一帯一路構想はどのようなチャンスなのかを見ていきたい。

1.中国の対外経済援助の現状 2014年に中国は対外経済援助に関する詳細を発表した。それによると、対象地域としてはアフリカが大きな対外援助の対象となっており、次にアジアが続いている。統計が得られる2011年の対外援助額を見ると、対外援助額は24.63億米ドルだが、このほかに対外経済合作(建設請負、労務提供、設計コンサルティング)が1423.32億米ドルとなっている。

中国の対外経済協力では、貿易・投資・援助が「三位一体」型として進められており、援助的な性格を持つプロジェクトと貿易、投資を一緒に行っている。政府援助の枠組みと通常の市場取引が領域が重なる部分を対外経済合作が担っており、大きな額を占めている。

2.中国の新対外経済政策とその評価 次に対外経済ポジションの変化を見ていきたい。貿易のシェアを見てみると、例えばアメリカはNAFTA加盟国だけで28%以上を占める。これに対して中国にとって最大のFTAであるASEANとのFTA(ACFTA)を見てもまだ10%程度であり、偶然ではあるがACFTAと未成立の日中韓FTAを足すとNAFTAと同規模になる。

また、中国の対外投資は現在世界第3位であり、累積額で見ると世界第8位である。そうした現状を踏まえると、中国は従来のFTAとは異なる、より広い、自由なFTAを必要としているのではないかと思われる。

中国の地域別の直接投資累計額をグラフ化して見ると投資大国となっていることがわかる。一方で新しいFTAの潮流として、従来は関税の引き下げを中心に交渉するのが主だったものが、TPPのように包括的な規制緩和が中心となってきている。

これに対応した包括的規制緩和の実験として実施されているのが自由貿易試験区である。自由貿易試験区は上海でスタートし、その後天津、広東などに拡大され、現在では中国全土へ徐々に広げられようとしている。

アジア経済研究所では上海自由貿易試験区についてGSM、経済地理シミュレーションモデルという分析手法を用いて、経済政策、インフラについて効果の分析を行ったが、ベストシナリオでは中国全体のGDPが0.9%押し上げられる結果が出ており、自由貿易試験区の効果は大きいといえる。しかし、その効果は沿海部に集中しており、内陸部には及ばないため、内陸部に対する政策として出てきたのが一帯一路ではないかと考えられる。

内陸地域は一帯一路沿線国との貿易規制緩和を行っていき、陸路と海路のシルクロード、鉄道と海上の航路を開拓し新しいインフラ投資を行ってインフラを建設すると思われる。

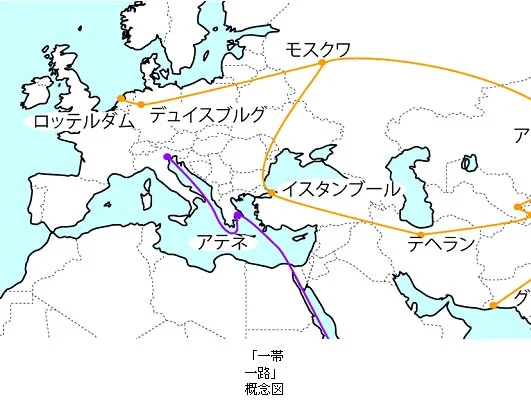

航路は中国から東南アジア、スリランカなど南アジアを経由してギリシャ・アテネ近郊の地中海最大のコンテナ港・ピレウスまでつながっており、鉄道は重慶、新疆、欧州を結ぶ渝新欧などChina Land Bridgeと呼ばれる鉄道ルートの開拓が進められている。国内のインフラも鉄道、空港の拡大などが急ピッチで進められている。

また、AIIBなど新たな国際的資金協力の枠組みも設立されており、そのひとつであるシルクロード基金は総額400億米ドルの資金規模となっている。

中国の自由貿易試験区と一帯一路構想の背景をまとめると、(1)対外経済ポジションが変化していること、(2)TPPなど新たなFTAによる更なる規制緩和の推進圧力が発生していること、また(3)内陸部の振興や国内の過剰生産能力への対応が迫られているという現実がある。このうち(1)、(2)については「中所得国の罠」への対応としての自由貿易試験区実験が行われており、(3)の格差問題、構造問題へ対応すべく一帯一路構想が推進されていると考えられる。

3.日中経済関係への示唆 日本企業の対アジア投資のうち、かつては圧倒的に中国への投資が多かったが、近年はASEANへと移行している。それはACFTAが中国とASEANを覆っていることが原因であり、ACFTA発効を契機に対ASEAN投資が増えていると考えられる。FTAを前提としたアジア域内での投資調整が行われているのではないか。また、近年徐々に中国、台湾、香港の対日直接投資が増えつつあり、今後の動向が注目される。

パネルセッション

パネル報告1「IDE-GSMによる『一帯一路』構想の中国経済への影響予測」

後閑利隆(新領域研究センター 経済地理研究グループ)

1.中国-キルギスタン-ウズベキスタン鉄道

「一帯一路」構想の一つとして、中国と中東地域を結ぶ貨物列車を用いて、浙江省義烏市から新疆ウイグル族自治区・ウルムチ市を通り、同自治区・コルガス市の国境を越えて南下し、イラン・テヘランまで貨物を輸送する計画が今年5月の新聞で紹介された。

資料(3ページ)の青い線が鉄道網で、黒い線が国境である。青い線が現在切れている部分もあるが、線がつながればどのような経済効果があるのかを分析した。

鉄道建設について、2003年にEUと中央アジアの間でFS(フィージビリティ・スタディ)が実施された。その後、中国がキルギスと協議した際に、中国側が建設するが、その代わり金・銀の鉱山を中国が譲り受けるという提案をしたが、キルギスの大統領がこれを断ったという。

2014年6月に、米国の外務省が今後、問題となりそうなことについてまとめたレポートで、本鉄道に言及し、鉄道建設によりキルギスの南北とで享受するメリットが異なることから、国内の南北分断につながる要因になるのでは、と指摘している。

2016年11月3日の新聞『ユーラシア・デイリー・モニター』の中で、ロシア側は鉄道完成後にはロシアが当該地域での影響力、ひいてはグローバルな影響力が低下することを懸念している。

また、キルギスには英国やロシアの基地もあるため、鉄道建設の実現は難しいとの印象を私は持っている。

「一帯一路」計画としてはこのほか、ロシアのカザン~ウルムチ間の高速鉄道、コルガス~アクタウ間の鉄道の建設の話が出てきている。

2.IDE-GSMを用いた分析結果

アジア経済研究所の空間経済学の理論モデル(IDE-GSM)を用いて、経済効果を分析するシミュレーションを行った。道路、鉄道、港湾整備などの輸送インフラストラクチャーの建設や改善、通関の円滑化や非関税障壁がGDPにどのような影響があるのかを分析した。IDE-GSMの利用開始後9年が経つが、既に89カ国・2063地域、12,116ルートが組み込まれている。産業部門数7部門、中国では400以上、日本だと都道府県レベルが反映されている。人の国内移動や産業間移動を分析する。輸送の金銭費用、輸出入関税、輸送の時間費用、非関税障壁も考慮された分析となっている。

鉄道建設は(1)通関の円滑化せず、(2)通関の円滑化ありという2つのシナリオにより、分析した。2005年と2010年のデータを用いてシミュレーションを開始し、2020年に鉄道を建設した場合、鉄道を建設しなかった場合に2030年にどのようなGDPの差額が出るのか算出した。

シナリオ(1):鉄道だけを建設し、通関手続きを簡素化していない場合、ごく限られた国境周辺の地域だけに良い効果が出る。世界全体から見ると影響はそれほどない。

シナリオ(2):通関費用をゼロにした場合、多くの地域で良い効果が出る。一人当たりGDP100ドル増える地域が周辺に点在している。GDP10ドル増える地域まで見てみると、日本にも多少影響が出ることが分かる。カザフスタンは本地域と競合するため、あまりよい効果は出ないが、本地域と密接につながりがあるロシアを経由して、日本にも多少影響が波及する。

鉄道のスピードはロシアの方が速いという2012年のデータを使用したため、このような結果となったが、現在、中国の鉄道のスピードが高速化しているため、中国を経由して日本へいく方が速く輸送できる可能性もある。

パネル報告2「『一帯一路』沿線国家における企業活動」

丁可(新領域研究センター 企業・産業研究グループ)

1.交通インフラの重要性

本講演では、ミクロの視点から、インフラ整備が企業活動、産業発展にどのような影響を及ぼしているのかという問題意識から、インフラ整備が産業集積をもたらし、さらに産業集積がインフラの利用効率を向上させていく、という好循環に注目したい。

歴史的にシルクロード沿線の経済活動がどのように行われていたのか振り返ってみたい。意外なことに、中国とローマ帝国の間では、直接的な貿易活動がなかった。欧州で発掘された7~13世紀の1,000点のシルク製品を検査した結果、中国製は1点のみだった。シルクロード沿線のオアシスも我々のイメージとは異なり、主に農業を中心に展開しており、域外貿易は非常に限定的だった。こうした歴史研究の成果は、「一帯一路」における交通インフラ整備の重要性を象徴的に物語っている。

交通インフラ整備は「一帯一路」構想の中でも極めて重要である。中欧鉄道は中国の10の主要都市を中心に展開している。

2.成功事例としての渝新欧鉄道

なかでも重慶市をスタート地点とする「渝新欧鉄道」は非常に成功している事例だ。「渝新欧鉄道」は、年間貨物輸送量は3億トン。重慶からはノートPC、欧州からはBMWなど高級自動車、自動車部品、精密機器や高級アパレル製品を中心に輸送している。

「渝新欧鉄道」は重慶の産業集積の形成に対して非常に大きな意味を持っている。鉄道自体は、「一帯一路」構想以前に、2010年にHP社の進出がきっかけで開通された。その結果、世界のノートPCの3分の1、中国のノートPCの約5割は重慶で製造するようになった。現在では「5+6+860」(HP社などのブランドメーカー5社、フォックスコンなどのOEMメーカー6社、サプライヤー860社)というノートPCのサプライチェーンが形成された。重慶市はもともと長安汽車を中心に、自動車の産業集積が存在していた。自動車とノートPCが集積するにつれ、「渝新欧鉄道」の輸送量が大きくなり、輸送費が安くなるとさらに企業が集積していく、という好循環が働くようになっている。

発着回数は、2011年の17回から2015年の267回まで爆発的に増加。輸送時間は、3週間弱から2週間弱へと短縮。輸送費は9,000ドルから6,000~7,000ドルまで下がった。現在は補助金なしで運営されている。「渝新欧鉄道」は、「一帯一路」におけるインフラ整備と企業活動の活発化の典型的なパターンといえる。

3.市場と域外経済貿易合作区

(1)「一帯一路」沿線で、長距離貿易で繁盛する「市場」と(2)中国政府が鋭意推し進めている中国企業の海外への産業移転の受け皿となる「域外経済貿易合作区」に注目したい。

世界最大の卸市場「義烏」の駅前のポスターを見ると、「義烏——新しいシルクロード、新しいスタート地点」とかかれており、「一帯一路」との関係を明らかに意識している。義烏中国小商品城の輸出先だが、上位10カ国のうち8カ国が「一帯一路」沿線国。中国全体で貿易が伸び悩んでいる中、「一帯一路」沿線との貿易は、勢いよく貿易が伸びている。ドバイ郊外に位置するDRAGON MARTという市場では、中国商人3,000人が商売を行っているが、1年間160億ドルの取引額が達成されている。「一帯一路」沿線では、商業集積が非常に盛んとなっている。今後進むインフラ整備によって、ますます繁盛していくと認識している。

また、「域外経済貿易合作区」とは、中国政府が中国企業の対外進出促進を目的に2000年代半ばに打ち出された一種の投資の枠組みだが、「一帯一路」沿線には53カ所が建設された。累計投資額は156億ドル、7万の就業機会が創出された。同合作区には二通りの中国企業が進出している。(1)中国が比較優位を有する業種:軽工業、家電、繊維、アパレルおよび(2)中国で生産能力過剰だが、受入国側のニーズは高い業種:鉄鋼、電解アルミ、セメント、厚版ガラス、である。現在は輸送費が高い状態で、主に海のシルクロード、特に東南アジアの域外経済貿易合作区を中心に中国企業が進出しているが、将来的に陸路のインフラが整備され、輸送費が下がっていけば、陸路シルクロード沿線でも中国企業の集積が生まれ、輸送費が下がっていくという好循環が期待されるのではないか。

基調講演2「賃金労働・労働移動と開発」

磯野: 会場からの質問を中心に各報告者に聞いていきたい。まず、趙先生へ。一帯一路構想の中に中国の食料、エネルギー調達の戦略はあるか?

趙: 戦略に含まれている。中国はエネルギーについて外部への依存度が高く、エネルギー構造をみると60%以上は石炭が占めており、石油、天然ガスは輸入に頼っている。石油、天然ガスの輸入は主に一帯一路の沿線国から来ている。

エネルギー調達は中国にとって大変重要な課題であり、一帯一路は大きなメリットとなっている。資源主導型の沿線国にとっても安定的な市場を得ることにつながり、市場を探している国にはチャンスを与えることとなる。

食料については、基本的には国内での自給がベースと考えられている。しかし、すべての食料を自給し、合理的に調達できているわけではなく、特に大豆は米国、ブラジルから調達を行っているのが現状である。今後いかに国際的な食料戦略をつくるかは重要となり、周辺国の資源を活用してニーズを満たしていくことが必要である。特に大豆、油脂など中国国内で作れない、ニーズを満たせない食料について今後も依存度増えていくと思われる。また穀物分野の協力も必要である。先日新疆に行ったが、カザフスタンなどの国との農業分野の協力が大変重要と感じた。双方にとって優位性を活かしあい、相互補完することが大切である。

磯野:沿線国への具体的な投資プランのリストがあるか?

趙: あるだろうとは思うが、私自身は把握していない。実施されているプロジェクトはいくつか把握しているが、こうしたプロジェクトは主体によって異なる。金融分野ではリスク分析など研究が進められており、情報の支援もあるだろう。大企業では海外進出を検討しているはずであり、投資計画も個別の企業で持っていると思うがそちらは掌握しえない。投資ではリスク回避も行うため、もちろんリストはあると思うが、具体的な分野に関しては今後私たちも研究していかねばならない。

磯野: 一帯一路構想と自由貿易試験区は両輪なのか?外資企業にとって自由貿易試験区のメリットはあるか?という質問も来ているがどうか。

大西: 自由貿易試験区は、当初かなりのスピードで規制緩和が進むのではと思われていたが、実際なかなか進まなかった。特にサービス業分野で進まず、ネガティブリストからなかなか除外されなかった。

しかし中国企業にとって、自由貿易試験区の意味は大きくなっていると思う。中国企業が自由貿易試験区を経由して対外投資する場合は規制が少なく、また貿易口座を作ると許可なく対外投資できるため、その件数が急増しているためである。そういう意味では試験区自体の役割は減っておらず、新しいビジネスモデルが出てきている。たとえば自由貿易試験区のなかに企業を設立すると越境ECビジネスを展開できるため、上海をはじめ各地で拡大している。

磯野:被援助国での中国に対する評価はどうか?

大西: 中国のアフリカに対する援助について、日本側からは比較的被援助国で批判が多いのではという声がある一方で、欧米の研究者からはそこまでの批判は出ていないとの意見もある。これまで欧米が行ってきた援助とは異なり、事業を実施するスピードが早いことがあげられる。OECD諸国では事前の調査などに時間がかかるが、中国の場合、被援助国側が合意するとすぐに始まるという部分もあり、一面的にとらえるべきではないと思われる。

磯野:中央アジア、中国内陸部への経済効果が小さいのはなぜか。どうすればもっと大きくなるのか?

後閑:まず中国は国土が広大なため、沿岸部から西部の国境までは東京からハノイくらい遠い。ひとつのインフラ整備で中国全体に効果を広げるのは難しいと思われる。

また、中国の貨物輸送はいまだ遅いため、ロシアの鉄道と比べると改善の余地があると考えられる。

丁可:中国企業が中心に活動しているという話だが、現地では日系企業への期待も高い。今年の夏に重慶、成都、昆明を訪問した。その際に現地政府からは、自動車、電子部品などの日本製の高付加価値製品を寧波港を通して重慶まで運び、欧州へ輸出したり、欧州の製品を欧州から輸送したり、または第三国で活躍する日系企業が昆明、成都を通じて中央アジア、欧州まで輸送するなどの提案があった。

日本からモーダルチェンジをして欧州まで運ぶのは安全性、安定性の面で採算が取れるのかという面はあるが、積極的に中国の地方政府からインフラを使って欲しいという熱意を感じた。

成都では日系企業など新規の投資については2年間欧州への輸送費を海運と同じレベルまでコストを引き下げるなどの優遇策を検討しているようだ。さらに、重慶ではすでに日系の物流会社により欧州から日本へ運ぶルートが模索されているとのことだった。

磯野:日本が一帯一路、AIIBへ参加することについて、中国のメリットはあるか?

趙:個人的な見解だが、AIIBへの日本への参加を歓迎している。メンバー国として非常によいチャンスを失っていると思う。日本が参加することは各国にとって新しいチャンスを提供することになる。発展スピードの速い途上国と一緒になってスピードアップすることで、世界経済発展にも寄与すると思う。日本の積極的な役割を期待している。

磯野:中央アジアの国々が中国への輸出一辺倒となるのを回避するにはどうすればよいのか、という質問もあるがどうか。

趙:その理解は間違っていると思う。実際、中国の中央アジアへの貿易はバランスが取れており、中国からの工業製品の輸出と中央アジアからの農業製品、エネルギーの輸出は相互補完されている。工業製品の輸出が多すぎる場合は、長期的な協力が必要で、初期段階では輸出ばかりとなってしまうが、中国のメーカーを引き連れて機械整備業、アフターサービスなど様々な加工、組み立ての部分を中央アジア諸国に持ち込める。中央アジアでは付加価値をつけるため、農産品の加工なども中国、日本の市場へ応えて行っている。貿易規模が大きくなることで産業発展の促進につながっていくため、協力をしていくことが重要である。

磯野:国有企業の改革が一帯一路に与える影響はどう考えているか、という問いも来ている。

大西:一帯一路と企業改革には直接的な関係はないと思う。競争力の強化が必要だが、国営企業改革について現政権は加速すると当初言われていたが、3年経って改革が進んでおらず、なぜ進まなかったのか検討がなされていないように感じる。

大型国有企業ではトップの人事権は共産党が有しており、経営者としての資質は二の次である。そうした状態では市場競争のなかで国有企業の競争力を強めるのは難しいと思う。ただ現政権になってから綱紀粛正が進み、汚職など難しくなったと思う。そういった面での規律の是正は進んだが、現在の国有企業の体制はすぐには変わらないと考える。

趙:国有企業について今後の国際的な協力のなかで重要である。市場化、自由化は進んでおりすべてが政府が決めているということではない。一部の企業では世界的な戦略的な投資を行っており、市場経済の一部分として動いていると考えて欲しい。政権から直接管理、意思決定をされているわけではない。

対外協力において、国有企業は重要な役割を果たしており、特に資源開発など分野によっては実力がある。ここ数年で枠組が代わってきており、エネルギー、鉱山は国有企業が主体となっているがそれ以外のサービス業は民間企業が主体となっている。

国有企業改革については統一した考えがあるわけではない。改革の方向性は一体一路構想、第十三次五カ年計画が関わってくるが、市場が鍵となる役割を果たす。国有企業もプレーヤーのひとつである。改革の本質は中立性であり、時間はかかるが改革が進むことには自信を持っている。

⦁ 「一帯一路」構想における中国の五大国際インフラ建設プロジェクト

国建協情報 2018 年 1 月号(No.864)掲載 【要約版】

「一帯一路」は、2013 年に習近平国家主席が発表した構想で、中・欧間の貿易路に関わるアジア、中東、欧州の 65 カ国をカバーする地域において、対外経済関係の強化 を図り、インフラ整

備 による連結性を高め、貿易・投資の円滑化 を進めることにより貿易を拡大することを目的としており、中国とヨーロッパを結ぶ巨大な経済圏をつくり上げようとするものである。

「一帯」とは、中国西部から中央アジアを経由してヨーロッパにつながる「シルクロード経済ベルト」であり、3 つのルート、6 つの経済回廊で構成される。6 つの経済回廊のうち重点事業と

して位置付けられているのは、① 江蘇省連雲港を起点として、「一帯」構想の核心地(中心エリア)となる新疆ウイグル自治区のウルムチ、カザフスタン、ロシア、ドイツを経由してオランダ

のロッテルダムに至る延長 10,800km の「第 2 ユーラシアランドブリッジ」、② 中国・パキスタ

ン経済回廊、③ バングラデシュ・中国・インド・ミャンマー(BCIM:Bangladesh- China- India-Myanmar)経済回廊である。

「一路」は、“21 世紀海上シルクロード”とも呼ばれるもので、福建省を核心地(中心エリア)

として中国沿海の港から、南シナ海を経て、① インド洋やヨーロッパ、② 南太平洋、に至る二本のルートからなり、スリランカや東アフリカの諸国が重要な舞台となっており、インフラとしては、港湾、鉄道などを中心に交通関連のインフラ整備が展開されている。

ここでは、「一帯一路」構想のプロジェクトと位置付けて中国が資金提供し、中国企業が参画

EU ユーラシア インド太平洋「一帯一路」概念図

日本の釧路港はまだ一帯一路には組み込まれていない様だ。

しかしイタリアは99年間、港を中国へ売ってしまった。

ドイツも、ロシア鉄道で陸側から鉄道を中国とつないでしまった。欧州連合(EU)欧州委員会もそれを許可した。裏ではいろんな役人が中国のマネーに取り囲まれたらしい。ぼったくり男爵も同じですね。WHOの幹部も同じです。一帯一路のEUへの入り口、玄関にあたるドイツとロシアの国境付近で中国の企業がドイツ人を雇ってトンネル工事をしたらしい。そのトンネル工事中に落盤事故があった。トンネルの中でドイツの工夫が亡くなっても中国人の親方は知らぬふりをして終わったそうだ。さすがジェノサイドの国家だ。ドイツは第二次大戦の後遺症?かは分からないが、信じられないことに名だたるドイツの大企業(ベンツなど)も、ドイツの中小企業(マイスターの技術)も売っってしまった。日本も後遺症があるのか?、色々な企業が、社屋も技術も、全てを中国へ移転し、しようと思っている。商業では、イオンも無印良品計画も、・・・。パンダを貸してもらったお礼になの?田中角栄さん(ロッキードからの収賄事件)?

して完了した、ないしは進行中の各種インフラプロジェクトの中から代表的な 5 つのプロジェク

トについて報告する。

1.欧州国際貨物列車「中欧班列」(China Railway Express)

中国にとっての最初の「中欧班列」は、2011 年 3 月の重慶からドイツ西部のデュイスブルグで、その後、成都、武漢、蘇州、広州、義烏など 27 の都市に広がり、また目的地もスペイン、ロシ

ア、ドイツ、イタリア、アフガニスタン、イラン、ラトビア、ベラルーシ、英国などユーラシアの 11 の国、28 の都市に広がっている。2017 年 4 月までに 51 の路線で運航実績を上げており、毎年倍増する勢いである。中でも最長となる 13,000km を旅する義烏~マドリッド間は、2016 年までに約 100 回の運航実績を有している。

中欧班列の最大の障害は、軌道幅の違い(両端の欧州と中国は標準軌(1,435mm)、旧ソ連は広軌(1,520mm)など)があるため、コンテナ貨物を移し替える必要があること。義烏・ロンドン便では台車を 3 回交換することになったが、「一帯一路」のプロジェクトとして、積み替え設

備の機械化、手続きの簡素化を進め、時間短縮を図っている。

1 万個以上のコンテナを運ぶ巨大なコンテナ船に比べると、一回の輸送量は少ないが、輸送時間はほぼ半減(義烏~ロンドンの場合、35 日→18 日)されたので、貨物の種類によってはコス

ト効率に優れているものも多い。「中欧班列」では、中国からは日用生活雑貨がヨーロッパへ、ヨーロッパからは並行輸入の自動車やフランスワイン、チーズなどが中国へ送られているが、ロシアとポーランドに挟まれた内陸国のベラルーシのミルクが中国に送られ、ワルシャワの「中国商城」がメイドインチャイナの供給源となるなど、中欧班列ならではの新しいモノの動き、商業活動などが進展している。

2.アジア鉄道ネットワーク(Asian Railway Network)

⦁ アジア横断鉄道(Trans-Asian Railway:TAR)

アジア横断鉄道(TAR)は、ESCAP の前身 ECAFE が 1950 年代から検討を進めてきたもので、2006 年に ESCAP 加盟の 17 カ国が協定としてまとめた、貨物輸送を意識した鉄道整備構想である。TAR は、

① シベリア横断鉄道を利用して東アジアと欧州を結ぶ「北部回廊」(Northern Corridor:NC)、

② 中国・タイからインド、イランを経てヨーロッパに至る「南部回廊」(Southern Corridor:SC)、

③ 中国・昆明とシンガポールを結ぶ「東南アジアネットワーク」(Southeast Asian Network)、

④ 北ヨーロッパとペルシャ湾沿岸を結ぶ「南北回廊」(North-South Corridor:NSC)、の 4 つの回廊からなる。

TAR の中で最大のプロジェクトは、なんといってもバングラデシュの「パドマ多目的橋」

(Padma Multipurpose Bridge)であると言える。

パドマ多目的橋は、TAR の鉄道プロジェクトであると同時に、アジアハイウェイ 1 号の重要な

道路橋でもあることから、日本も古くから関わっている。ジャムナ橋、メグナ橋などバングラデシュの大型橋梁に無償資金協力や円借款供与などを行った JICA はパドマ橋についても、2003

年から 2005 年にかけて、将来的に鉄道も併設可能な道路橋として、渡河地点の選定、最適橋梁形式(PC エクストラドーズド桁を提案)を含む FS を実施した(日本工営と建設企画コンサルタ

ントのコンソーシアムが担当)。

さらに 2009 年から 2011 年にかけて、ADB が、アメリカのコンサルタント AECOM(香港オフィス)が率いる国内・国際チームを使って詳細設計を実施。渡河地点は JICA が選定したMawa‐Janjira 間としたものの、橋梁のタイプは鋼トラスで、上面に 4 車線の道路、トラスの中に複線の貨客鉄道を通す橋長 6,150m(41 スパン×150m)の鋼トラス橋とした。

この詳細設計を受けて、バングラデシュ政府は 2011 年に世銀(12 億ドル)を筆頭に ADB(6.15 億ドル)、JICA(4.15 億ドル)、イスラム開発銀行(1.45 億ドル)などからのローンを得、自己資金(6 億ドル)を加えて総額 29.7 億米ドルの資金を確保したものの、汚職問題などが発生したため、2012 年 7 月、全額をバングラデシュ政府の資金で実施することを決定した。

2014 年 4 月に行われた国際入札において、橋梁建設費(15.5 億米ドル)の 70%を出資して BOT

方式で建設・運営を行うことを提案した中国鉄建傘下の中国中鉄グループの一つ「中鉄大橋局集団」が受注、2014 年 12 月に着工した。これにより、パドマ本橋、14km にわたる関連治水工事

(約 11 億ドルで中国水電社が受注)、15km の取り付け道路(地元企業が受注)などからなる 総額約 40 億ドルの大規模プロジェクトが動き出した。

工事は順調に進捗しているようで、2017 年 9 月には、最初の 150m のトラス桁がクレー船で架けられた。橋梁は 2018 年 12 月の完成、2019 年 6 月の供用が予定されている。

2017 HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed" HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed"年 HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed"9 HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed" HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed"月、パドマ橋最初のトラス桁( HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed"150m HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed")架設の写真( HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed"banglanews24.com HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed")

さらに、「南部回廊」(SC)の一部となる首都ダッカと南西部の主要都市ジェッソール間168.6kmを結ぶ貨客鉄道「パドマ大橋鉄道接続線プロジェクト」は、2016 年 8 月に中国中鉄が 31.4 億米ドルで受注、2022 年頃までの完成を目指している。ダッカ・ジェッソールがつながれば、インドの東海岸にある主要都市コルカタまでは、ほぼ 100km 程度を残すのみとなる。

⦁ インドネシア高速鉄道(High-speed rail(HSR)in Indonesia)

首都ジャカルタと第二の都市スラバヤ間約 730km を高速鉄道で結ぶもので、第 1 期としてジャカルタ‐バンドン高速鉄道(約150km)、第2 期としてバンドン‐スラバヤ高速鉄道(約580km)

が建設される計画である。

インドネシアの高速鉄道については、2008 年ごろから日本が新幹線技術の輸出を働きかけ、

JICA はジャカルタ~スラバヤ間高速鉄道の FS を実施、2014 年にはフェーズ 1 となったジャカ

ルタ~バンドン間の詳細な事業化調査を実施し、建設費も低利の円借款供与を提案した。

しかし、2015 年に行われたフェーズ 1 の入札には中国が参加し、建設費約 55 億米ドルのうち80%の 45 億ドルを中国開発銀行(CDB)が融資する条件で入札した中国鉄建(CRCC)とインドネシア国有企業連合との JV が受注に成功した。「事業運営に当たり、中国はインドネシア政府

に債務保証を求めない」という提案が受注の決め手になったと言われている。

2016 年 1 月の起工式の後も用地取得の遅れなどから本格着工に至っていなかったが、2017 年

5 月、両国の首脳間で 45 億ドル(約 5,100 億円)の融資が正式に合意され、受注決定から約 3

年を経て、2018 年初頭からようやく本格着工の見通しになったと伝えられている。

しかし、当初の条件と異なり、最近、中国側がインドネシア政府に債務保証を求めているとも報じられている。土地収用などに手間取り、建設費も 60 億ドル程度に膨らむと予想されている

ことから、今後の進展は波乱含みのようだ。

フェーズ 2 のバンドン・スラバヤ高速鉄道については、まだ具体的な動きは出ていないが、イ

ンドネシア政府は、新線の建設ではなく既存の鉄道を高速化する事業として日本にも参画の可能性を打診してきており、また中国もフェーズ 1 に続いて事業に参入したい意向を示していると報

じられている。

3.中国・パキスタン経済回廊(CPEC:China Pakistan Economic Corridor)

中国・パキスタン経済回廊(CPEC)

パキスタン南部アラビア海に面するグワダ

ル深水港を起点に、パキスタン全土を経由して、中国西部の新疆ウイグル自治区カシュガルに

至る全長約 3,000km の回廊である。カラコル

ム・ハイウェイの拡幅などを柱として、道路・鉄道網を整備し、さらにその周辺で発電所や送

電網などのエネルギー関連施設や8 つの経済特

区の開発を行うものである。中国にとって、陸路でインド洋へのアクセスが可能になれば、中国が抱えていた「マラッカ・ディレンマ」(石

油輸入の 85%がマラッカ海峡を通過するため

有事の海上封鎖に脆弱)を解消し、中東やアフリカの資源へのアクセスを確実にし、欧州への

交易路を短縮でき、貿易コストの削減につながることから、CPEC を「一帯一路」の旗艦事業

として重視している。また、急激な人口増に直面するパキスタンは、深刻な電力・エネルギー

不足に悩んでいることから、CPEC の投資額(2017 年現在、約 620 億ドルと見込まれてい

る)のうち約 7 割をエネルギー分野に投下するという。

カラコルム・ハイウェイは、中国ウイグル自治区のカシュガルからパキスタンのイスラマバード近郊に至る約 1,300km の道路で、途中カラコルム山脈を横断して、舗装道路としては世界最高の標高約 4,700m のクンジュラブ峠を越える。パキスタン側のルート周辺は、70

年以上にわたって、パキスタンが事実上支配するもののインドが自国領と主張している「カシミール問題」のあるセンシティブな地域であるが、現在、中国の支援で拡幅工事が行われている。さらに、カラコルム・ハイウェイに並行して鉄道の新設も検討されている。

CPEC の中核プロジェクトになっているグワダル港は、パキスタン政府のグワダル港湾庁

が 2002 年から整備を進めているものである。第 1 期として 2006 年までに約 600m の 3 つの埠頭を整備し、2007 年から第 2 期として 3.2km の 4 つのコンテナ埠頭の建設に取り組む

と同時に、管理・運営をシンガポール港湾庁に委託していたが、2013 年から中国の「中国海外港湾保有会社」(COPHC)がその任に当たっている。2016 年から「一帯一路」構想の中核施設として、中国が2059 年までの43 年間、パキスタンから同港を租借することとなり、大幅に貨物取扱量を増やすべく拡張工事も進めている。COPHC は、中国の国有銀行の融資を受けて、10.2 億ドルをかけて 3.2km の 9 つの多目的ふ頭と貨物ターミナルの新設、港湾

の浚渫など、総合的な港湾整備に取り組んでいる。

4.スリランカの港湾

⦁ コロンボ港

首都にあるコロンボ港は、南アジアにおける重要なハブ機能を有するコンテナ港で、旧港と新港であるコロンボ南港の 2 つのエリアからなる。旧港にはジャヤ・コンテナターミナル(JCT) とクイーン・エリザベス埠頭(QEQ)の二つの埠頭がある。

新港のコロンボ南港には、それぞれ 1,200m の埠頭、240 万 TEU の処理能力を持つ南、東、西の 3 つのターミナルが計画され、最初に手掛けられたのが南ターミナル(SCT)である。2011 年、香港に拠点を置くターミナルオペレーター招商局港口控腔(CMPort)が建設費の 70%を出資し、残りの 30%を出資した SLPA と組んで「コロンボ国際コンテナターミナル(CICT)」を構成、35 年間の BOT 契約を獲得、2016 年に全面供用に至

っている。

南港で二番目となる ECT(East Container Terminal) は、スリランカ港湾庁(SLPA)が 2015 年 5 月までにコンテナ埠頭 440m の暫定形で供用しているが、1,200m の完成形にするために、長年計画に携わってきた ADB の力を借りて、約 5 億ドルの事業を 35 年の BOT 契約に持ち込もうと動いている。2017 年第一四半期で予定されていた事業

主体の決定は遅れているが、シンガポール港湾庁のほか、

コロンボ港コンテナターミナル配置図

中国の急激な進出を恐れるインドの企業も関心を示してい

るようだ。

⦁ ハンバントータ港(Hambantota Port)

ハンバントータ港は、スリランカの南端に位置し、南アジア、アフリカへの経済進出の拠点となるものである。2008 年 1 月に第一期として、建設費 約 3.6 億ドルのうち 85%を中国輸出入銀行、15%を SLPA が出資、工事は「中国港湾工程公司」と「中国水電」のコンソーシアムが担当、3 つのバースを持つコンテナ港の建設に着手し、2010 年 11 月に開港した。

2016 年には、SLPA とCICT の運営者でもある招商局港口控腔(CMPort)との間で、99 年間、

15,000 エーカーのハンバントータ港 港湾地区の貸与を含む協定が結ばれた。スリランカ政府は

否定しているが、住民からは「ハンバントータ港が中国の海軍基地として使われるのではないか」と懸念する声が上がっており、また米国、インドなども同様の懸念から、その利用状況に強い関心を持っている。

ハンバントータ港開発に関連して、中国はスリランカ南部で空港、道路といった他の交通インフラの整備にも注力している。ハンバントータから北へ 18km の地点には、2009 年 11 月に中国輸出入銀行から 1.9 億ドルの融資を受けてバンダラナイケ国際空港(コロンボ)に次ぐ第二の国際空港建設に着手、2013 年 3 月に当時の大統領の名を冠してマタラ・ラージャパクサ国際空港として開港した。しかし、このモダンな新空港は開港から 3 年経っても乗客数は容量 100 万人/ 年に対して約 5 万人/年に過ぎず、「世界一空いた国際空港」と揶揄される状況となっている。 コロンボから南へ延びる高速道路については、本誌 2017 年 1 月号(No.858)でも報告した通り、2014 年 3 月までにコロンボ~マータラ間 131km が円借款、ADB および中国輸出入銀行の融資を受けて完成しており、マータラから港湾整備が進むハンバントータまでの約 100km 区間

についても、中国輸出入銀行からの融資を受け、工事が進められている。

5.アフリカ東沿岸諸国における鉄道

原油等資源分野を中心とする中国資本によるアフリカへの「走出去(中国資本の対外進出)」が、2014 年をピークに減少する中、「一帯一路」構想に参加するジブチ、エジプト、エチオピア、

ケニアにおいて、鉄道を中心に交通インフラ整備への中国の積極的な参画が目立つ。その拠点となっているのが、海上交通の拠点ジブチ港と経済成長の潜在力が高いケニアのモンバサ港の二つの港である。

⦁ ジブチ・エチオピア鉄道(Ethio-Djibouti Railways)

ジブチは、スエズ運河に通じる航海の入り口に位置する海上交通の要衝として、米軍、仏軍などと一緒に自衛隊も 2011 年から借地して「ソマリア沖の海賊対策」の活動拠点としているが、

中国もパキスタンのグワダル港、スリランカのハンバントータ港などと並んで「一帯一路」の重要な拠点と位置付け、軍事基地としての機能を拡充するとともに、周辺国への支援の拠点にしている。

ジブチ・エチオピア鉄道は、紅海に面するジブチ港と内陸国エチオピアの首都アジス・アベバ約 750km を結ぶ狭軌(1,000mm)の鉄道として 1917 年に全通していた。ここに「一帯一路」計画の一環として 2013 年から中国輸出入銀行が 7 割を出資し、事業費約 34 億ドル規模の全線電

化を含む大規模な修繕工事が、中国鉄建傘下の中国中鉄と中国土木工程集団の手で実施され、2016 年 10 月に完成、ジブチとアジス・アベバ間を約 10 時間で結んでいる。鉄道運営の経験がないエチオピアで、人材が育つまでの 5 年間の契約で、運転士や駅員、技士など運行に関わるす

べての業務を中国人が担っている。

エチオピアでは人件費がアジア最貧国と言われるバングラデシュよりも安いことから、基本として現地での雇用を図ってこなかった中国も、ここでは工事の肉体労働にエチオピア人を雇用し、地元でも喜ばれたと言われている。

さらに首都アジス・アベバにおいては、2011 年から中国輸出入銀行が 85%を出資し、総工費

4 億 7,500 万ドルをかけて中国中鉄が建設している 34km の計画路線網のうち、2015 年 9 月に第

1 期としてサブサハラでは初となる近代的な路面電車 16.9km が供用され、全線供用を目指して

延伸工事が進められている。アジス・アベバでは中国企業の進出が急激に増え、路面電車のほか

環状・高架道路の建設などで、中国人労働者も急増している。

⦁ マダラカ・エクスプレス(標準軌鉄道 SGR)

ケニアの首都ナイロビとアフリカ最大級の港湾都市モンバサを結ぶ「標準軌鉄道」(SGR)が、

3 年半の工事を終えて 2017 年 6 月に完成。今までナイロビ~モンバサ間約 470km は在来線で約

12 時間、バスで約 9 時間を要していたが、SGR の完成により約 4 時間半に短縮されることにな

った。

1963 年にケニアが英国から独立して以来、最大のインフラプロジェクトであり、開通後、1963

年の独立記念日の名前をとってマダラカ高速鉄道と命名された。

建設費は約 38 億ドル(約 4,200 億円)で、約 9 割を中国輸出入銀行が出資(1 割はケニア政府)、中国交通建設(CCCC)傘下の「中国路橋工程」社が施工した。海抜ゼロのモンバサと標高 1,661 mのナイロビを結ぶことになるので、高架橋が多くなり、橋脚の高さが 44m の橋梁を含む 98 の

橋梁群が建設された。

ケニアにはモンバサ港整備など、道路、港湾、都市開発、電力の分野で日本が古くから ODA を通じて開発援助を行ってきたが、中国からの多額の融資案件により、2016 年にはケニアの対外債務の 57%を中国が占めている。

(文責:荒牧英城)

[参考資料]

・中国・パキスタン経済回廊をめぐる国際政治と安全保障上の含意

(栗田真弘、防衛研究所「NIDS コメンタリー」第 61 号 2017 年 6 月 14 日)

・Colombo HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf" HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf"Port HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf" – HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf"East HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf" HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf"Container HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf" HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf"Terminal (SLPA‐ADB April 2016)

・「First HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"span HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"on HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"6.15km HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"long HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"road HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"and HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"rail HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"Padma HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"Bridge HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"is HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"installed HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"」

(Ingerop 2017.11.17)

・「A HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"simple HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"guide HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"to HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"understanding HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"China’s HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"One HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"Belt HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/", HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"One HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"Road HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"」 (QUARTZ)

・インドネシア高速鉄道計画 HYPERLINK "https://ja.wikipedia.org/wiki/インドãƒã‚·ã‚¢é«˜é€Ÿé‰„é“計画" (Wikipedia)

・「中国パキスタン経済回廊 HYPERLINK "http://kitagawa.hatenablog.com/entry/2017/03/04/141519"CPEC HYPERLINK "http://kitagawa.hatenablog.com/entry/2017/03/04/141519" HYPERLINK "http://kitagawa.hatenablog.com/entry/2017/03/04/141519"は勢力関係の縮図」 (South Asian Review 2017.3.4)

・Sri HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"Lanka HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"signs HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"deal HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"on HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"Hanbantota HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"port HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"with HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"China (BBC News 2017.7.29)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

川崎重工、スバル、トヨタ、マツダ、ヤマハ発動機 共同記者会見2021/11/13

川崎重工業株式会社(以下、川崎重工)、株式会社SUBARU(以下、SUBARU)、トヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ)、マツダ株式会社(以下、マツダ)、ヤマハ発動機株式会社(以下、ヤマハ発動機)の5社は、11月13日・14日に行われる「スーパー耐久レース in 岡山」(3時間レース)において、カーボンニュートラル実現に向け、内燃機関を活用した燃料の選択肢を広げる挑戦について共同で発表しました。

これがいつかサムライと言われる日が来るのだろうか?

バイオディーゼルデミオの静か且つシルキーなエンジン音を聴くとわかるけど、エンジンにはエンジンの楽しみがあって他では代えられない魅力があるし、是非とも頑張ってほしい。

あと、国内だけでなく、海外中国のメーカーも巻き込んでほしい。

我が国なだたるプロフェッショナルが団結する姿に感動しました。

豊田社長の信念に共感して、さまざまな技術を結集した実証実験を目に見える形で世界にアピールする👏👏👏

ヤマハの日高社長がトヨタ7で日本GPに優勝したと言ってた事に違和感を感じてた。

日本の内燃機メーカーと水素関連企業が集結して、水素内燃エンジンを目指すのは意味のあるプロジェクトだと思ったのでツッコミするのはヤメました。

福沢幸雄選手と河合塾選手と小川ローザさんに合掌・・

太陽光という不安定なエネルギー源を水素に変換することにより、EVより優れたエネルギー貯蔵性、EVでは充電時間が長いために懸念される渋滞、そういったものとの比較を行い、水素のアドバンテージをTVCMなどを通して訴えていくべきと思います

大手企業には、低炭素社会による海藻や植物への影響も研究して頂きたいです。

炭素が減ると光合成への影響が出て不作になりやすくなる事はないのかとか将来的に空気中の酸素濃度に影響がないか等々

回転動力にするためのエネルギー効率からすると内燃機関駆動よりモーター駆動が有利になると思います。緩やかな移行が出来れば産業構造に影響が少ないですがやはり端境期は問題が発生すると思います。

インフラ整備についても水素ステーションなど問題があるし、また半導体技術が少し進めば特別装置無しで自宅給電可能になり、給電ステーションでなく現在の給油スタンドが給電スタンドになるかも知れません。

脱炭素化という言い分の日本潰し

これは戦争と言っても過言ではない

日本車の燃費には全く敵わないからルール変更という暴挙

もうとりあえず車やバイク売って儲かったって言ってる場合じゃない

メーカー一丸になってこの中国との戦争に望むのは本当に素晴らしい

エネルギー利用効率の点では多くの議論がありますが、電気自動車しか選択肢がないというヨーロッパ連中に対して反旗を翻した点は素晴らしい。

カーボンニュートラルというお題目が極めて政治的でいかがわしいのは間違いない。

頑張ってください!

内燃機関を絶対無くしてはいけない!

他国のEVの潮流を跳ね返せ!

車産業はやはり生活の基盤 日本ののトガッタ技術力で世界で戦いたい

楽しみ!本当にワクワク!

CO2削減と内燃機の相性は成立せず、私のような旧世代のユーザーにとっては希望なんて持てず「はあ~昔は良かった…」と、現実逃避が日常化してましたが、まさか自分より上の世代の方々が、そして市場の覇権を争って潰し合ってきた(失礼)メーカーの方々が、こんな未来を描いているとは夢にも思いませんでした。

環境 研究 競技 公道 二輪 四輪 物流 インフラ 雇用 不満と不安でもどかしい、乗り物と移動を生き甲斐とする人間のこの先を、規制とか削減とか格差とか奪い合いとか、希望さえ描けなかった将来に、こんなやり方で挑戦するって夢の様で信じられない!本当にマジなんですか?!

これ、自分にとっては戦争並みの大ニュースです。

いやこれは本当に、今の世界に向けた宣戦布告。

殺人や侵略はないけど、日本の生き残りと乗り物好きの未来をかけた世界大戦の始まりのような気がする。

エコだとか人類の未来とか、ましてや地球に優しいとかのイメージだけで人の足を引っ張る偽善者や、左の奴らの正論ぶった最悪の圧力の中で、生き残り適応するためにはもうこれしかないと思う。

恐竜の様に絶滅するか、したたかに適応して次の世代に命を繋ぎ進化するかはこの体制の成功いかんにかかっています!

頑張ってください日本のメーカー連合!

もうこれしか内燃機を救う手立てはありません!

私達とあなた達、内燃機を信じて走り続けてきた大馬鹿野郎どもが現実を生き残るには、この連合を支持して世界の善良な偽善者達と、技術力を駆使して闘わなければ死に絶えるのみ!

最後に、旗艦三笠に習い、Z旗を掲揚させて頂きます。

皇國ノ興廢此ノ一戰ニ在リ、各員一層奮勵努力セヨ

武運長久お祈り申し上げます。

問題なのは🌏世界の強引なEV 思想ですね。充電式EV 車は充電時間問題が解決出来て無いのに・・・(-""-;💧

乗りたくね~!

やはりキモはデンソー(中国企業と研究している)が!メガサプライヤーの持つ専門性と技術力が価値があると思ってますハッシュコンチネンタルデンソーがメインプレイヤーで今後のトランスポーテーションは変わっていくと思っています。EVでは走る喜びが無いのでやはりメカであってほしいと思う車好きです

今は、世界は、電気自動車一辺倒であるが、バッテリーの原材料であるリチウムが、世界のほとんどを中国が握っていて、供給面で政治的圧力が起きた時、水素エンジンの開発が、世界から賞賛される時が必ず来ると思います。

世界で水素インフラなんか整うわけないのに使いようのない車やバイク作ってどうしようというのか?内需だけでやっていくのかな?

日本の輸出車が絶滅する中でホンダジェットだけが輝くのか・・・

何かホンダだけが浮いている様に思えるのは私だけなのだろうか。

脱炭素とは、脱石炭の意味です。

世界的な石油組合が、石炭産業を潰し利益を上げる為のテーマです。

日本が世界に先駆けて水素技術を普及させると、欧米は完全に負け組になってしまいます。

ロックフェラーは石油で利益を得ています。イギリスも北海油田があります。中東も石油で暮らしています。

技術開発は必要ですが、日本主導で先走ると、以前のトロン計画の二の前が気になる所です。

私の個人的意見ですが、今のところは、水素エンジンは、ロケット、国内飛行機、船舶、トラック、バス、発電程度に限る方が良いかと思います。

気になってもう一言。トヨタ社長の敵は内燃機関ではなく炭素ですと言われました。確かに内燃機関は敵ではなく優れた技術の結集であり今後も日本の大切な素材です。ただ炭素が敵というのは違和感を覚えます。あらゆる物が炭素から出来ており人体も炭素の塊です。炭素は大事なもので味方にして欲しいです。また脱炭素は環境保護を隠れ蓑にした巨大世界資本の陰謀の疑いが拭えません。将来の為に水素エンジンは研究の一部門に過ぎず、日本の欠点で脱炭素にのめり込まないで欲しいです。

世界は、変わってきているので、日本型製造販売は、変わる、それについて、政府、業界は遅いので、黒船によりやっと追い詰められた、このぐらいまとまって、いかないと無理だよ。

テレビのニュースで豊田社長が、EVでは問題があると熱弁している公演を聞きましたが、私もその通りだと思います。更にCO2は科学的に温暖化の主原因ではなく、それを成す要因の順位としてはかなり低い方であると理解してますが、世界は脱炭素ビジネス利権者の為にこのまま突っ走るため、仕方なく日本も合わせるしかありませんが、海外はその為に雇用を守らない儲けだけで突っ走ろうとしている節があり、それでは環境も考えてないのと同じになりますね。トヨタの全体の雇用まで考えた素晴らしいものとは違う。全ての技術が捨てられる事なく選択できる社会へ向かうべきなのだと思います。

そこで、考えたのですが、ガソリン車やディーゼルのエンジンはそのままに、排出ガスを、外へ排出するマフラーを無くし、全ての排出ガスを特別な吸収装置を設けて全て圧縮して一旦車内で液体などにして溜め込み、ガソリンスタンドでそれを給油の時や専用の回収場所で回収出来る仕組みを作ると、これまでのエンジンでも事実上CO2排出をゼロに出来ると思います。回収されたCO2は、アクアリウム用に販売したり(実際に売られている)、ハウス栽培の農家の為に植物様に販売したり、微生物バクテリアからクリーンなオイルを取る取り組みがありますがそこでCO2を再利用してオイルを再生成する事に役立てたり、炭酸水用に販売したり、掃除用の重曹に加工して販売も出来ます。これまでの燃費を可也抑える事に成長した高性能エンジン技術を捨てる事なく活用できると思います。

また、これまでのガソリンやディーゼルエンジンも、空気を取り込む際に窒素が大半を占める空気が取り込まれる中で、酸素のみを仕分けして特に多く取り込めるようにすればもっと燃費は上がると思います。また、空気には必ず湿度がだいたい何処でも50%以上はあり分離しやすい軽い水分が微粒子となって含まれていると思いますが、これをエアフィルターの所に酸化タングステン触媒を設けるなどして水素と酸素に分離し、燃焼に活用すれば更に一層燃費も伸びるはずです。

私の単純な知恵かもしれませんが、よろしければご活用ください。

お役に立てれば幸いです。

中部地区に住む者として、是非ともトヨタとその傘下でチームとなって働く企業の方々には頑張ってほしいですね。中部地区はトヨタ経済に支えられているといっても過言ではありませんから

日産自動車ないのかー

あれ? ダイハツとBMW(中国企業と合弁)はどうした 傘下のはずだけど 加わってないって言う事は ダイハツとBMWで新型コペン とムーヴなどを共同開発?

水素ステーションを一箇所設置するだけでも5億近くの金が掛かる

そのような高額な水素インフラを全国に整備できる国なんて世界でも極一部の先進国だけだ

そんなニッチな需要の為に投資を行うのは経済合理性に反すると思うがね

何故、豊田社長はメタンや天然ガスを燃料として考えないんだろうね・・(-_-;)

水素なんて危なくて利用できない・・家庭のガスコンロに水素なんて使えるわけない。

インフラ燃料は一つに統一する方が社会のコストも安くなる。

太陽光発電 ⇨ メタネーションでメタン製造 ⇨ エンジンでメタンや天然ガスを使う

このサイクルが一番社会コストが安く安全である。

因みに、EVは軽四には良いが、車体重量2トン以上の車では無理がある。

自宅でフル充電出来る車でないと普及は出来ません・・( ̄д ̄)

お年寄りの道楽もいいのだが、もっと若い人たちにグローバルな視点で活躍してほしい。

これでは半導体、ディスプレイ、家電製品の2の舞ですね。巨人トヨタへの忖度もいい加減にせんと「日本沈没」よ!(豊田社長以外は皆さん目がうつろ(笑))

トヨタ社員の雇用の為にトヨタ社長のカーボンニュートラルに付き合う他社も大変だわな

他の企業はトヨタより身軽なんだからさっさと舵を切らないと大変な事になるんじゃないの?

なんとなく、悪い予感は当たった

再エネが遅れているガラパゴス国家ではEV普及は無理

そこで水素だって

でも、ニポンだけ普及してもね。中国が世界一でしょう(笑)

【東京ホンマもん教室】12月11日 放送 見逃し動画 日本を喰う中国

日本人が知らない経済「侵略」の真実

ゲスト:高市早苗(自民党政調会長)

もう日本人の出る幕なし?外国人だらけのニセコに見る日本の未来

毎年冬のシーズンになると中国や香港などアジア諸国を筆頭に、オーストラリアやイギリスなど欧米諸国からも観光客が足を運んでいます。こうした外国人観光客の増加に加えて、ニセコ観光圏で働く外国人の数も急増しています。この結果、「ニセコエリアを歩けば日本人を見かける方が稀」という不思議な現象が起きています。案内看板やお店のメニューなど、いたる所で目にするのは日本語ではなく英語表記です。外国人観光客を相手に商売するのは外国人という構図が出来上がっています。ニセコ観光圏は、まさに外国人による外国人のためのリゾート地と化しています。

西川口チャイナタウンの形成要因に関する研究 ―東京圏における中国人集住地域に着目してStudy on Formation Factors of Nishi-Kawaguchi Chinatown Focusing on the Chinese Residents Concentrated Area in Tokyo Metropolitan Area東京工業大学大学院環境・社会理工学院博士後期課程 高 松 宏 弥

School of Environment and Social, Tokyo Institute of Technology Hiroya TAKAMATSU ABSTRACT: This paper aims to clarify the formation factors of new Chinese residents concentrated area in Metropolitan Area, Nishi-Kawaguchi Chinatown. This study found out that the formation factors of Nishi-Kawaguchi Chinatown are related with not only economic, but also policy, society, and culture. This important finding suggested that Nishi-Kawaguchi Chinatown has been turning into multicultural ethnic town with multiculturalization of Japanese society.キーワード: 西川口チャイナタウン、エスニック・タウン、中国人ニューカマーズ、東京圏、中国人集住地域Keywords: Nishi-Kawaguchi Chinatown, Ethnic Town, Chinese New Comers, Tokyo Metropolitan Area, Chinese Residents Concentrated Area

1.はじめに

本稿の目的は、日本の地域社会におけるエスニック・タウンの形成要因と地域社会経済への影響を明らかにすることである。少子高齢化とそれに伴う労働者人口の減少への対応として、日本政府は在留資格の新設による外国人の受け入れ拡大を2019年4月から開始し、2019年度からの5年間で最大約34万人の受け入れを行うとした(1)。法務省の『在留外国人統計』によると、2018年末現在、日本の在留外国人は2,731,093人であり、これは日本の総人口の約2.2%に相当する。都道府県別でみると、最も外国人が多いのは東京都の567,789 人(総数の20.8%)で、つぎに多い愛知県の260,952 人(同9.6%)の2倍以上の外国人が居住している。東京都に埼玉県(180,762人)、千葉県(156,058人)、神奈川県(218,946人)の3県を加えた東京圏でみると、外国人人口は1,123,555人で、全国の41.1%もの外国人が居住している(2)。このように多くの外国人が居住する東京圏には、昨今、多種多様なエスニック・タウン(=外国人街)が形成されている(3)。2013 年に実業之日本社が出版したガイドブック「おさんぽマップ 東京エスニックタウン」では、西葛西(江戸川区)のインド人街や新大久保(新宿区)の韓国人街、竹ノ塚(足立区)のフィリピン人街を含む12の地域が東京のエスニック・タウンとして紹介されている(4)。こうしたなか、東京圏における新しいエスニック・タウンのなかでもとりわけ新しく、一般的にも注目を集めているのが埼玉県川口市の「西川口チャイナタウン」である(5)。西川口チャイナタウンが位置する埼玉県川口市は、日本で最も多くの中国人が居住する地域で、外国人ニューカマーズの集住が進む東京圏においても、特に集住傾向が強い地域のひとつである(表1、図1参照)。他方、東京圏におけるチャイナタウンとして広く知られているのは「横浜中華街」であり、これまで多くの研究でその形成要因が論じられてきた(山下,1979、齋藤ほか,2011、伊藤,2018など)。しかし、後述するように、西川口に代表される新しいチャイナタウンの形成要因については、横浜・神戸・長崎をはじめとする古くから日本に居住する中国人たちが形成した中華街等を対象とした、観光地化や形成過程に関する従来の多くの研究で得られた知見からは十分に説明することができないのが現状である。これは、西川口チャイナタウンが、従来の日本社会において顕在化してこなかった大都市郊外に形成した新しいエスニック・タウンであることが背景にある。なお、本稿でいうチャイナタウンとは、「海外の都市における華人(中国人)の集中居住地区であり、さまざまなエスニック集団(民族集団)によって形成された街」で、「中国文化と現地社会の文化との接触に生まれた、華人が集中する商業、業務地区」を指す(山下,2000:3)。本稿で着目する新しいチャイナタウンの特徴としては、日本人観光客向けの観光地として発展した三大中華街とは異なり、中華街のシンボルである牌楼がなく、中国人同胞向けのサービスを提供する店舗が集積していることがあげられる(山下,2016:57)。本研究の問いは以下の3点である。第一に、西川口に中国人が集住する要因は何か。第二に、西川口に中華料理店が集積する要因は何か。第三に、西川口チャイナタウンの形成は地域社会経済にどのような影響を及ぼしたのか。本稿では、以上の問いについての検討を通して、西川口チャイナタウンの形成要因を明らかにする。第2節では、本研究に関連する先行研究を概観する。日本における中国人ニューカマーズの増加と居住に関する先行研究は多数存在するものの、新しいチャイナタウンの形成やそれに伴う地域社会経済への影響に関しては十分に議論されていないことがわかった。第3節では、多くの中国人ニューカマーズが集住する川口市において形成された新しいチャイナタウンである西川口チャイナタウンを対象に、地域特性の変容や中国人の増加と居住、中華料理店の分布と店舗数について概観した。第4節では、西川口チャイナタウンの形成要因と地域社会経済への影響について、現地での聞き取り調査で得られた知見をもとに、公的統計データを用いて検討を行った。その結果、西川口チャイナタウンの形成要因は、西川口地域の衰退・停滞期と東京圏における中国人人口の増加期が重なり、西川口周辺に中国人の集住が進んだ結果、同胞向けの中華料理店の開店が相次いだことにあることがわかった。また、チャイナタウンの形成は、日本人観光客を惹きつけることで地域経済を活性化したほか、中国人のみならず、ほかのエスニックグループの集住をも促すことを明らかにした。

2.先行研究本研究

に関わる先行研究は、①中国人ニューカマーズの増加と居住、②新しいチャイナタウンの形成、③エスニック・タウンの形成と地域社会経済への影響、の三分野にある。まず、中国人ニューカマーズの増加と居住についてみていく。日本に在住する中国人は、「新華僑」(中国人ニューカマーズ)と「老華僑」(中国人オールドタイマーズ)の2つのグループに大別できるが、本稿では中国人ニューカマーズについて焦点をあてる(6)。日本において中国人人口が大きく増加するのは1980年代以降であるが、当時来日した中国人の多くは留学目的であり、当時日本語学校の多くが集中していた東京都、とりわけアルバイト機会にも恵まれていた新宿や池袋周辺に集住するようになったという(奥田・田嶋,1995、田嶋,1998、山下,2011:192)(7)。中国人オールドタイマーズが中心であった1978年以前は居住地域が分散していたのに対し、中国人人口が急増する1979年から1988年にかけては中国人オールドタイマーズと中国人ニューカマーズによって池袋や新宿において集住地域が形成され、1989年以降は中国人ニューカマーズが中心となり郊外化・定住化が進んでいったという(山下,2011:199)。郊外化が進んだ要因としては、結婚や子どもの誕生を機により広い住宅を求め、郊外に位置する埼京線や京浜東北線の沿線地域に移動するようになったことが指摘されている(江・山下,2005)。つづいて、新しいチャイナタウンの形成について議論する。日本における従来のチャイナタウンに関する研究は、戦前に来日した中国人オールドタイマーズによってつくられた横浜中華街・神戸南京町・長崎新地中華街の三大中華街を対象としたものが中心である(山下,1979、王,1998、辺,2018など)。他方、1980年代以降来日した中国人ニューカマーズが形成したのが新しいチャイナタウンである。1980年代から1990年代にかけて池袋において中国人ニューカマーズの集住が進み、その結果として2000年代前半頃に新しいチャイナタウンが形成されたという(奥田・田嶋,1995、田嶋,1998、山下,2010)。現在もなお中国人人口が増加し続けており、居住地域の郊外化がみられる東京圏において、池袋以外の地域においても新しいチャイナタウンが形成されていることにも目を向ける必要があろう。また、世界のチャイナタウンの類型化を行った山下によると、日本三大中華街は観光地としての機能が強かった一方で、池袋チャイナタウンは同胞へのサービス提供やホスト社会住民への商業を中心としているという(山下,2019)。最後に、エスニック・タウンの形成と地域社会経済への影響についての議論を紹介する。これまでも、特定のエスニック・タウンを対象に、その形成過程や観光地化による地域社会関係の変容について考察した研究がある(阿部,2011、申,2015、丸山,2015など)。エスニック・タウンの形成は地域社会関係に変化をもたらすにとどまらず、エスニック・ビジネスの集積を促すため、住民や観光客を誘引し、地域社会経済全体の活性化に寄与する可能性があることも指摘されている(Jones・Simons,1990、片岡,2005、Barret・McEvoy,2006、堀江,2015など)。他方、エスニック・タウンの形成が与える地域社会経済への影響について日本では十分に議論がなされていないという(堀江,2015)。堀江も指摘しているが、少子高齢化と地域経済の衰退が深刻化する今日の日本において、衰退する中心商店街へのエスニック・ビジネスの集中がどのような影響をもたらすのかさらなる検討が必要であろう。以上をまとめると、中国人ニューカマーズの増加と居住に関する先行研究は多数あるが、新しいチャイナタウンの形成やそれに伴う地域社会経済への影響に関しては十分に議論されていない。そこで本研究は、中国人ニューカマーズによって形成された新しいチャイナタウンの形成要因と地域社会経済への影響の解明を行う。3.事例の検討:西川口におけるチャイナタウンの形成過程1)西川口における地域特性の変容西川口チャイナタウンの形成過程について議論する前に、西川口における地域特性の変容について概観する。西川口は埼玉県川口市北西部に位置し、西川口駅の周辺地域を指す。古くは映画「キューポラのある街」に代表されるように、戦後日本を代表する「鋳物のまち」として栄えた。1942年には川口市単独で鋳物生産量日本一を達成し、工場数が700を超えた1947年には、鋳物生産額が全国の約3分の1に達した(佐藤,2013)(8)。また、西川口駅周辺は都心へのアクセスが良い地域でもある。1954年に西川口駅が開業し、1956 年には川口と浦和を結ぶ産業道路が完成するなど、東京のベッドタウンとして発展していった(増田ほか,2008)。他方、川口オートレース場が1952年に完成し、1956年には売上1億円を突破するなど、西川口駅周辺には、オートレース場や戸田競艇場を訪れる客向けに飲食店や性風俗店が次第と集まるようになったという(増田ほか,2008)(9)。西川口駅西口を中心に性風俗店が目立つようになったのは1980年代頃からで、その後20年近くものあいだ性風俗店は増加し続けた。こうして首都圏有数の性風俗街として知られるようになった西川口では、「NK(西川口)流」という言葉に代表されるような、過激なサービスを行う違法性風俗店が多数存在していた(10)。周辺環境の悪化を懸念する地元住民からの声に応えるかたちで次第に取締りが強化され、埼玉県警の主導で違法性風俗店の一斉摘発が行われた(増田ほか,2008、田村,2008)。2006年末には西川口駅周辺の違法性風俗店は一掃され、埼玉県警による浄化は成功したが、性風俗街として全国的な知名度を誇った負のイメージは簡単には払拭できなかった。そのため駅周辺でも商業店舗のテナント入居は進まず一時はゴーストタウン化したともいわれた(増田ほか,2008、田村,2008)(11)。こうしたなか、西川口駅西口周辺の空き店舗に中華料理店が入居したことが、西川口チャイナタウン形成のきっかけになったとされる。西川口地域の中華料理店で提供される中華料理は「本場の味」ともいわれており、西川口チャイナタウンは「中国人の中国人による中国人のためのチャイナタウン」であると表現されている(12)。このように、西川口チャイナタウンでは中華料理を通して同胞向けのサービスが展開されており、牌楼がないことからも、第2節で述べたような新しいチャイナタウンの特徴を備えているといえる。2)西川口における中国人の増加と居住つづいて、西川口のチャイナタウン化の背景にある、中国人の増加と居住についてみていく。表1でみたように、西川口が所在する川口市は現在、日本で最も多くの中国人が居住する地域である(図2、3参照)。川口市において中国人人口が増加し始めた1980年当時、日本に居住していた中国人が52,896人であったのに対し、川口市は78人に過ぎなかった[登録外国人統計、川口市統計書]。その後、川口市の中国人人口は1980年代前半から1990年代前半にかけて増加し、1993年には韓国・朝鮮籍を持つ外国人人口(2,601人)を抜き、川口市で最も多い外国人は中国人となった(2,683人)ほか、1997年から現在までの間一貫して増加傾向にある。図3で表した西川口における外国人人口の推移をみても一貫して増加傾向にあり、西川口においても川口市全体と近いかたちで中国人人口の増加がみられると考えられる(13)。なお、図2からは2014年以降のベトナム人の急激な増加も確認でき、表1と合わせてみると、西川口を含む川口市の多文化化が進んでいることがうかがえる。3)西川口チャイナタウンにおける中華料理店の分布と店舗数つぎに、西川口チャイナタウンを構成する中華料理店の分布と店舗数について議論する(図4参照)。西川口チャイナタウンにおける中華料理店の多くは西川口駅西口に所在しており、「食べログ」に登録された74 店舗中、約半数は西川口1丁目に所在していることがわかる。西川口1丁目は2000年代後半の違法性風俗店の取締りによって空き店舗が増加したとされる地域であり、そうした空き店舗に中華料理店の入居が進んでいったことがうかがえる。また、西川口駅東口の並木2丁目、並木3丁目にも多くの中華料理店が位置しており、西口のみならず東口においてもチャイナタウン化が進んでいることがわかる。4.西川口チャイナタウンの形成要因と地域社会経済への影響1)西川口における中国人の集住ここからは、筆者が現地で行った聞き取り調査で得られた知見をもとに、西川口チャイナタウンの形成要図3.西川口における外国人人口の推移(1997〜2019年)出典:『川口市 町丁字別男女別人口・世帯数の推移』より筆者作成因について検討する(15)。まず、西川口チャイナタウンの形成に欠かせない条件は中国人の集住であるが、西川口を居住先として選択する決め手となったのは、都心へのアクセスの良さと家賃・地価の安さであったという(図5参照)。図5は、本研究で事例として扱った西川口チャイナタウンが位置する西川口1丁目、西川口駅の隣駅で川口市の中心地である川口駅前に位置する栄町3丁目、2000 年代前半に形成した新しいチャイナタウンである池袋チャイナタウンが位置する池袋2丁目の基準地価の変動を表したものである。ここで注目したいのは、2019 年時点で西川口1丁目(36万円/㎡)と栄町3丁目(127万円/㎡)の地価額には大きな差がみられるが、1997年の時点では、西川口1丁目(107万円/㎡)は、川口市の中心地である栄町3丁目(104万円/㎡)よりも地価が高かった点である。この要因としては、西川口が2000年代前半まで首都圏有数の性風俗店の集積地であったことが考えられ、実際に、埼玉県警による取締りが強化された2000年代前半には地価額が急激に下落している。2010 年代以降、栄町3丁目と池袋2丁目の地価額は騰貴傾向にある一方で、西川口1丁目はほぼ横ばいで推移している。筆者が聞き取りを行った西川口の不動産店(D店)の店主によれば、違法性風俗店の浄化から10年以上が経過した現在においても、「西川口にまとわりつく性風俗街のイメージがネガティブに作用し、日本人から居住先として敬遠される」のだという。そのため、「本来であれば外国人の入居を嫌がる大家も多いが、住み手が見つかるならば外国人でも構わないと考える大家が西川口には多い」ようである。また、「中国人居住者の増加を見越して西川口において不動産を所有する中国人の不動産オーナーも増えている」という。他方、中国人をはじめとする外国人の多くは、「西川口=性風俗街というイメージを持たない、または気にしない」ため、都心へのアクセスが良く、家賃・賃料の安い西川口に住むことにためらいを感じないのである。西川口に中華料理店を構える商店主(A〜C店)も同様の印象を持っているという。そのうえで、「中国では土地の個人所有が認められていないため日本では一軒家を持ちたいという中国人たちが、周辺の地域よりも比較的地価が安い西川口に集まってきた」ことが影響しているとも語った。西川口駅周辺に中国人居住者の集住や中華料理店の集積が顕著になった当時は、駅周辺のゴミ集積場でのゴミ捨てルールをめぐ図6.川口市内JR4駅の利用状況(1日平均、乗車人員から定期券利用者を除いた数)出典:『川口市統計書』各年版より筆者作成り地域住民との衝突もあったそうだが、ゴミ捨てルールの周知やゴミ拾い活動の広まりなどを通して、次第にトラブルは減っていったという(16)。2)西川口における中華料理店の集積つづいて、西川口において2010年以降に中華料理店が増加・集積していった要因について検討する。西川口駅西口で30年近く中華料理店を営む商店主によると、西川口に中華料理店が集まるようになったきっかけは、2010年から西川口で開催された「川口B級グルメ大会」であったという。「川口B級グルメ大会」は、違法性風俗店の一掃により160もの空き店舗が生じた西川口の地域活性化策として、埼玉県の支援のもと、川口市と複数の地域団体によって行われた「国際色豊かな“B級グルメ”」イベントであった。ここで注意したいのは、当時の資料を読む限りでは、「中華料理」や「チャイナタウン」についての言及はなく、その後のチャイナタウン化は意図したものではなかったという点である(17)。A店の商店主によると、「2010年の大会では3位に餃子が入賞し、翌年2011年には焼売が優勝したことで、中華料理を目当てに西川口を訪れる日本人観光客が増加した」のだという(図6参照)。図6は川口市内のJR4駅の利用状況の推移を示したものである。これをみると、西川口駅の利用客数(1日平均、乗車人員から定期券利用者を除いた数)の推移は、埼玉県警による性風俗店への取締り強化がはじまった2000年代前半(2003年、18,783人)から、違法性風俗店の浄化にともなう西川口駅西口のゴーストタウン化(2010年、16,576人)までの衰退期と、チャイナタウン化による再生期(2017年、19,085人)と一致していることがわかる。また、西川口駅東口で2010年から中華料理店(B店)を営む商店主によると、「西川口を訪れる日本人観光客は年々増えていたが、2013年に西川口駅東口の刀削麺店が『羊肉串』を提供するようになったことでさらに増えた」という。「羊肉串」とはスパイスで味付けしたラム肉の串焼きで、中国全土で屋台料理として親しまれている中国東北地方の名物である。こうした中国の「本場の味」を求める日本人観光客が訪れるのが西川口チャイナタウンであるという。その後、「2015年頃から西川口のチャイナタウン化がテレビや雑誌等のメディアで注目されるようになり、西川口の中華料理店は一気に増加した」と語る。既出の不動産店(D店)の店主も、「2015年頃から西川口への転居や中華料理店の開店を希望する中国人が増えはじめた」という。B店の店主によれば、「東日本大震災による影響で一時帰国したことで職を失った中国人もおり、彼らが再び来日した際に始めやすかったのが中華料理店の経営で、その際に賃料が安い地域を求めた結果、西川口に中華料理店を出店した者もいる」といい、こうした要因も2015年頃からの中華料理店の増加につながったのではないだろうかと考えられる(表2、図7参照)。表2は2009年から2013年までの中国人出国者数の推移を示したものだが、再入国者数を見ると2011年が突出して多いことがわかる。図7は、中国人人口増加率(前年比)の推移を示したものであるが、2012年から2014年にかけて川口市における中国人人口の増加率が大幅に上昇していることからも、日本への再入国後に西川口を居住地として選択した中国人は少なくなかったことがうかがえる。表2.中国人出国者数の推移(2009〜2013年、各年3月時点)年2009 2010 2011 2012総数97,162 113,691 187,675(うち)再入国者39,495 44,524 135,591 132,735 2013 103,032出典:『出入国管理統計』各年版より筆者作成51,792 53,917また、西川口駅周辺の中華料理店の数は、B店の店主によると「2010年時点で2〜3店舗ほど」、C店の店主によると「2015年時点では多くても10店舗ほど」であったが、「西川口がメディアで注目を集めるにつれて年を追うごとに増加していった」という。他方、西川口チャイナタウンの拡大による影響は必ずしも肯定的な側面にとどまらず、中華料理店が急激に増加したことにより弊害も生じている。2015年から西川口駅西口で中華料理店(C店)を営む商店主は、「西川口に住む中国人に対して、中華料理店が増えすぎた」結果、ビジネスを続けていくためには、「もともと西川口の中華料理店の多くは中国人向けに営業しているが、日本人客をできるだけ多く取り込んでいくことが必要」だと語った。5.考察ここで冒頭の3つの問いに対する知見について整理していく。第一に、西川口において中国人が集住した要因は、西川口は都心へのアクセスが良く、家賃・地価が安いことにある。これは、西川口がかつて性風俗街であったというネガティブなイメージを日本人は持っており、居住先として敬遠する傾向にある一方で、中国人はこうしたイメージを持たない、または気にしないことが影響しているという。第二に、西川口において中華料理店が集積した要因は、中国人の集住要因とも重なるが、政策(B級グルメを通した地域活性化政策の意図せざる帰結)、経済(都心へのアクセスの良さと家賃・地価の安さ)、社会(東日本大震災による一時帰国)、文化(エスニック・ビジネスとしての中華料理店)からなる様々な要因が複雑に絡み合った結果に生じたことにある。また、前節で議論したように、西川口駅周辺の中華料理店は2010 年時点では2〜3軒、2015年時点では多くても10 軒ほどであったが、2015年以降はテレビや雑誌等のメディアで西川口のチャイナタウン化が注目を集めたことで、中華料理店の数は急激に増加していき、図5で示したように、現在では70軒を超える(18)。第三に、西川口チャイナタウンが地域社会経済に及ぼした影響については、中華料理を求めて西川口を訪れる日本人観光客が増加し、街に活気が戻ったことにある。こうした日本人観光客たちは、日本人向けにアレンジされた中華料理ではなく、中国人向けのいわゆる「本場の味」を求めているのである(高松,2019)。また、第4節では触れなかったが、聞き取りを行った西川口駅西口の不動産店(D店)の店主によると、「来店する客の7割が外国人で、圧倒的多数は中国人であるがベトナム人やネパール人居住者が増加している」という。つまり、チャイナタウン化の進展がほかのエスニック・グループの集住を促したということである。ここまで示してきた表1や図2などからも、西川口を含む川口市において多文化化が進んでいることがうかがえるが、日本においてチャイナタウンのマルチエスニック化はこれまで確認されていない新たな現象であるため、西川口における多文化共生の実態についても論じる必要があるだろう。文量の制限もあるため、詳細は別稿に記すこととする。6.おわりに

本稿では、日本における新しいチャイナタウンである西川口チャイナタウンの形成要因と地域社会経済への影響について、現地での聞き取り調査で得られた知見をもとに、公的統計データを用いて解明を試みた。その結果、西川口チャイナタウンの形成は、西川口が性風俗街であったことによるネガティブなイメージが影響し、都心へのアクセスが良いにもかかわらず比較的家賃・地価が安い地域であったという経済的な要因に加え、政治、社会、文化といった複合的な要因によって生じたことが明らかとなった(図7参照)。また、本研究を通して、西川口は従来の日本において類を見ない、マルチエスニック化するチャイナタウンであることがわかった。渡戸一郎は東京圏を「多文化都市」と分類し、「多国籍・マルチエスニック化・多言語化が進展」していることを指摘したが、外国人労働力の受け入れ体制が強化されるなかそうした傾向は今後一層加速するだろう(渡戸,2006)(19)。本研究では新しいチャイナタウンという点に主眼を置いて研究を行ったが、西川口チャイナタウンが東京圏を代表する新しいエスニック・タウンであることを鑑みると、より多角的な視点から西川口地域を捉え直すことも重要となる。例えば、本稿では文量の制限で論じることはできなかったが、行政による多文化共生施策からチャイナタウン化、マルチエスニック化を検討することで、西川口をはじめとする新しいエスニック・タウンが抱える地域課題の解決につながるだろう。また、「多文化都市」としての東京の総体を捉えるためには、ベトナムやフィリピンなど、多様なエスニック・グループによる新しいエスニック・タウンの形成要因についても調査・分析が必要である。グローバル化や情報化の進展によって地域社会の再編成が進むなか、複雑性を回避するために捨象されやすい複合的な要因から目を背けずに対峙することこそが、深刻な少子高齢化と労働力不足に対応する、より効果的な政策実装の実現にも寄与するのではないだろうか。謝辞本稿は、国際公共経済学会第34回研究大会(於:高崎経済大学)での奨励賞報告を基に加筆修正したものである。本賞の受賞にあたり、審査委員の楠田昭二先生(早稲田大学)、森由美子先生(東海大学)、花田真一先生(弘前大学)およびフロアの方から貴重なコメントを頂戴した。また、匿名の査読者2名からも有益なコメントを頂戴した。この場を借りて御礼申し上げる。

脚注(1) 「外国人受け入れ5年で最大34万人 改正入管法が成立」『日本経済新聞』(2018年12 月 8日)(2019 年 9 月24日 閲 覧、https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38705720Y8A201C1000000/).(2) 国籍別では、中国764,720人(総数の28.0%)、韓国449,634 人(同16.5%)、ベトナム330,835人(同12.1%)、フィリピン271,289人(同9.9%)、ブラジル201,865人(同7.4%)の順となっている[在留外国人統計]。(3) エスニック・タウンとは、異なる社会的・経済的条件を備えるホスト社会においてエスニック集団が適応戦略を採用した結果の産物を指す(矢ヶ崎,2008)。また、エスニック・タウンの三つの側面として、「エスニック集団の集中居住地域(人口的側面)」、「エスニック・ビジネスの中心地(経済的側面)」、エスニック集団の生活様式の維持・継承のための諸施設が集中している地区(社会・文化的側面)」があるという(山下,2008)。(4) 河畑悠の『東京のディープなアジア人街』(彩図社、2014年)や、室橋裕和の『日本の異国――在日外国人の知られざる日常』(晶文社、2019 年)など、新しいエスニック・タウンが形成されるたびに、個別のエスニック・タウンを対象としたルポタージュが出版されている。(5) 2017年9月18日に放送されたテレビ朝日の深夜バラエティ番組「EXD44」や、2018年1月5日に同じくテレビ朝日で放送された「タモリ倶楽部」等で西川口のチャイナタウン化が取り上げられ、一般の人々にも広く認知が広がったといわれている(高松,2019)。(6) 新華僑とは1980年代以降に主に留学や就学を目的として来日し、その後日本で職を得て定住するようになった中国人ニューカマーズを、老華僑とは1970年代以前に来日した中国人オールドタイマーズを指す(陳,2018)。(7) 1980年代から中国人人口が増加した要因としては、日本政府が1983年に開始した「留学生10 万人計画」により就学生の入国手続を簡素化したほか、中国政府が「私費留学生の出国に関する暫時規定」の公布(1984年)、「公民出境管理法」の施行(1986年)を行い、私的な理由による出国を認めるようになったことが指摘されている(伊藤,1995)。(8) その後、1973年に鋳物生産量がピーク(40万7千トン)に達したが、昭和60年代の円高不況の影響を受け、川口周辺の鋳物生産に関連する企業の多くが転廃業することとなった。しかし、現在でも約2万4千の事務所が立地する川口市は、日本のものづくりにおいて重要な役割を担っている地域である(佐藤,2013)。(9) 「『ほぼ東京』を自称する川口は一体何があるのか」『東洋経済ONLINE』(2019年4月21日)(2019 年10月9日閲覧、https://toyokeizai.net /articles/-/276388?page=3).

日本復讐のために、日本を打ち負かすために、反日韓国人、反日中国人の観光・男性客は日本女性を食って侮辱し帰っていく。そもそも強国になった国の特権らしい。ロシアが日本の植民地であった満州で日本人引揚者にたいして、中国人が日本人引揚者に対してやった行為をまた再び行おうとしている。近い将来、中国のGDPが世界第1位になったら、国連も牛耳り放題、中国のやりたい放題になってしまう恐怖が起きつつある。2030年辺りからが本当に恐怖だ。韓国人も中国人もロシア人も、日本とは反対方向の、ほかに国へ観光に行ってくれ!

2011年3月から2012年にかけて日本中が混乱していた時期に韓国は竹島を実効支配、侵略していた!

アメリカのトモダチ作戦は感謝するしかないが、韓国は日本が混乱しているすきに立派なヘリポート、軍事施設を作っていた。日本の船にレーザー光線を当てたり、自衛隊にも同じことをして、何を考えているのか?分からないくにが韓国だ!

永遠に止まらない日本批判

しばらく鳴りを潜めていた韓国の「反日機運」だが、ここにきて文在寅政権と与党が再びこれを強化する方向に思い切り舵を切り始めた。韓国民の中に眠る反日感情に火を着けることで、大統領選挙で苦戦中の与党の李在明(イ・ジェミョン)候補に有利な雰囲気を作り出す意図があると思われる。

2022年3月1日は韓国の祝日の「三一節」(独立運動記念日)だ。日本の植民地だった時代の1919年、韓国全域で起きた“反日デモ運動”を記念する日だ。当時、日本の警察によってデモ運動に参加していた4万6000人余りが逮捕され、7600人余りが死亡しただけに、韓国民の反日感情を刺激するのに最も相応しい日である。

文在寅大統領は、自身の任期で最後となる三一節記念演説において

文在寅大統領は、自身の任期で最後となる三一節記念演説において、突然日本を強く批判した。

「日本は歴史を直視し、歴史の前で謙虚にならなければならない」(韓国も謙虚になってください)

「不幸だった過去によって時々悪化する隣国の国民の傷に共感できてこそ、日本は信頼される国となりえる」(韓国も信頼できる国になってください)

文大統領は、日韓が歴史を乗り越え、未来に向けて協力しなければならないと言いながらも、そのためには日本の謝罪や反省が必要だ、と主張しているのだ。

他にもK-POPやBTS、映画『パラサイト』、ネットフリックスのドラマ『イカゲーム』の成果をいちいち挙げてから、「日本文化を圧倒するほどの競争力を備えるようになった」と強調したり、「日本の(半導体部品3品目に対する)輸出規制措置に対抗して素材、部品、装備の自立化の道を切り開いた」と強調したりして、これらを文政権の代表的な業績に含めた。

旧日本軍空襲 80年で慰霊式 オーストラリア

2022年2月20日 05:00

2022年3月2日は【ダーウィン共同】旧日本軍が1942年2月にオーストラリア北部ダーウィンに空襲を開始し、オーストラリア本土が初めて戦場になってから2022年2月19日で80年となり、現地で慰霊式が開かれた。現地での反日感情は無く、日本は友人として迎えられ、潜水艦爆破で亡くなった日本軍80人の慰霊碑も建てられた。

太平洋戦争中に旧日本軍がダーウィンなどオーストラリア北部への空爆を開始してから19日で80年を迎えた。ダーウィン市内ではモリソン豪首相ら約4000人が出席して追悼式が開かれた。

式典では、実際の空爆開始時刻に合わせて襲来する爆撃機に地上で応戦する当時の様子が再現された。ダーウィンは連合国の補給基地で、日本に対する反攻の拠点だった。ダーウィンを中心とした豪北部に対する空爆は1942年2月から43年11月まで計97回に達し、260人以上が死亡した。

オーストラリア現首相のモリソン氏は、安倍晋三元首相が2018年に日本の首相として初めてダーウィンを訪問し共に時を過ごしたことに触れ「(ダーウィンが)和解の場所になった」と指摘。「この都市や国に、こうした暴力を与えた敵は、今では最も信頼できて誠実な友人の一人になった」と述べた。

日本の沈没潜水艦、慰霊碑除幕 80年後、80人の名刻む―豪

2022年02月18日15時41分

【ダーウィン(オーストラリア北部)時事】オーストラリア北部ダーウィン沖で、太平洋戦争の開戦直後に旧日本軍の潜水艦「伊号第124」が沈没して80年余りが過ぎた。ダーウィンでは18日、乗員80人全員の名前を刻んだ慰霊碑の除幕式が催された。

極東情勢やいかに 米中さや当てに軍艦の日本周回◆真珠湾攻撃80年

伊号第124は開戦から間もない1942年1月、連合国側の重要拠点と見なすダーウィンの沖合を機雷敷設や哨戒のために航行中、豪軍の爆雷などの攻撃を受けて沈没。乗員全員が戦死した。船体は引き揚げられず、遺骨は今も水深50メートルの海底に眠る。沈没の翌2月には日本がダーウィンなどへの空爆を開始し、豪州側に260人以上の死者が出た。

日豪の関係緊密化と相互理解の促進を受け、2017年に沈没海域を望む海岸沿いに最初の慰霊碑を建立。今回はその隣に、乗員全員の名前と階級、北海道や宮城、静岡、長野、石川、愛知など出身地が書かれた新たな慰霊碑が、日豪の協力で設置された。

除幕式には地元政府幹部を含め約100人が参加した。献花した山上信吾駐豪大使は「日本と豪州が築き上げた和解や平和の足跡を振り返る大きな機会だ」と強調。地元北部準州のガナー首席大臣も「われわれを分断していた全てのことは、真の友情に置き換わった」と訴えた。

ダーウィンでは2022年3月2日、空爆開始から丸80年を迎えて追悼式が開かれる。

同じく韓国では、2022年3月1日は韓国の祝日の「三一節」(独立運動記念日)だ。日本の植民地だった時代の1919年、韓国全域で起きた“反日デモ運動”を記念する日だ。当時、日本の警察によってデモ運動に参加していた4万6000人余りが逮捕され、7600人余りが死亡しただけに、韓国民の反日感情を刺激するのに最も相応しい日である。

文在寅大統領は、自身の任期で最後となる三一節記念演説において、突然日本を強く批判した。

「日本は歴史を直視し、歴史の前で謙虚にならなければならない」(韓国も謙虚になってください)

「不幸だった過去によって時々悪化する隣国の国民の傷に共感できてこそ、日本は信頼される国となりえる」(韓国も信頼できる国になってください)

文大統領は、日韓が歴史を乗り越え、未来に向けて協力しなければならないと言いながらも、そのためには日本の謝罪や反省が必要だ、と主張しているのだ。

他にもK-POPやBTS、映画『パラサイト』、ネットフリックスのドラマ『イカゲーム』の成果をいちいち挙げてから、「日本文化を圧倒するほどの競争力を備えるようになった」と強調したり、「日本の(半導体部品3品目に対する)輸出規制措置に対抗して素材、部品、装備の自立化の道を切り開いた」と強調したりして、これらを文政権の代表的な業績に含めた。

|

| 韓国のGDPは、2022年には日本を追い越すでしょう。 韓国から来る韓国人は日本で復讐を始めようと、安全保障上の、食料や農産物の技術を持って帰るでしょう。 |

国家に対する忠誠を確認するもので、まずトランペットと太鼓の音で華々しく始まり、途中からナレーションで、国民儀礼と呼ばれる国に対する忠誠の言葉の録音が流れるのですが、その約1分ほどの間、直立不動で右手を開いた状態で心臓に当てて国旗を見つめていなければならない。

具体的にはこんな風です。

「나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다.(私は誇らしい太極旗の前に自由で義なる大韓民国の無窮なる発展のために忠誠を尽くすことを固く誓います。)」

韓国の学校教育は、国粋主義教育が徹底され、男子は徴兵されます。仮想敵国はもちろん歴史的屈辱を味わされてきた近隣国です。悲しいことに、近隣国が誤っても、たぶん永遠に変わらない関係です。

韓国が島根県・竹島の地形などの精密な測量計画を進めていることについて、松野官房長官は韓国側に抗議し、調査の中止を求めたことを明らかにしました。

松野官房長官:「我が国としては、韓国政府に対して外交ルートで強く抗議をするとともに、調査の中止を強く求めたところであります」

松野官房長官は、韓国が計画している竹島周辺の測量について「受け入れられず極めて遺憾だ」と強調しました。

そのうえで、韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)次期大統領が派遣した代表団に同行している韓国外務省の担当課長にも申し入れを行ったことを明らかにしました。

岸田総理大臣は26日、代表団に関係改善が急務だという認識を示していました。

井上達夫×先﨑彰容が対論“国柄”と“国防”を考える<前編>

2023/04/04 #プライムニュース #BSフジ #NEWS

多極化する世界で日本は?安保3文書改定で国を守れるか?東大名誉教授で法哲学者の井上達夫氏と思想史家の先﨑彰容氏が“国柄”と“国防”について考える。

『井上達夫×先﨑彰容が対論“国柄”と“国防”を考える』

ウクライナに装備品、経済支援をし、ロシアに経済制裁を科している日本はこの戦争の「当事国」ではないのか、反撃能力保持を示した安保3文書改定で、自衛隊は日本を守ることができるのか、多極化する世界で、日本の立ち位置は、民主主義と権威主義との対立、中国やロシアとの向き合い方、日米同盟の今後など、東大名誉教授で法哲学者の井上達夫氏と思想史家の先﨑彰容日大教授が日本の“国柄”と“国防”について考える。

出演者:

井上達夫 (東京大学名誉教授 法哲学者)

先﨑彰容 (日本大学危機管理学部教授 思想史家)

井上達夫×先﨑彰容が対論“国柄”と“国防”を考える<後編>2023/4/3放送