⓰新NISAが始まっても投資に手を出してはいけない…60代の経済学者が「老後に備えるならコレ」と唯一勧める金融商品【2023上半期BEST5】

銀行や証券会社などの金融機関の職員をNISAの手数料(委託料、管理料、取引料)で食わせるようなもの

老後資金2000万円問題や新NISAを推進している岸田政権は投資初心者を食い物にする?

新NISAは、ほとんどの人が投資初心者だからこそ騙されやすい。

2023年上半期(1月~6月)、プレジデントオンラインで反響の大きかった記事ベスト5をお届けします。投資・資産運用部門の第5位は――。(初公開日:2023年5月6日)

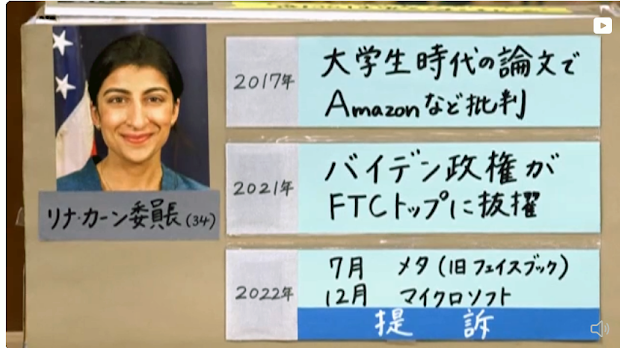

2024年1月からNISAが拡充し、新しいNISA(新NISA)が始まる。嘉悦大学教授で経済学者の髙橋洋一さんは「最近、金融機関が新NISAや投資信託などの投資をすすめてくることが多いが、金融機関の言う『おすすめ商品』を鵜呑みにしないほうがいい」という――新NISAは、ほとんどの人が投資初心者だからこそ騙されやすい。

年金は、長生きするほどお得にできている

大前提として、年金は長生きしないともらえない。

老後、誰もが年金をもらえるわけではなく、もらうためには長生きするのが前提なのだ。

そして、平均的な年齢以上に長生きする人というのは、実は同世代の半分しかいないのである。

あまり長生きできない人は、ただ年金保険料を払うばかりになってしまう。もらわずじまいである。

そういう側面から見れば、たしかに年金とは酷な制度なのだ。しかし多くの人はそれを知らず、歳を重ねれば年金がもらえると思っている。受給が始まるのは、原則65歳なのだから、ある程度までは長生きしないともらえない。

年金は「死亡保険と真逆の保険」

年金とは、いわば「長生きできたらもらえる保険」である。

死亡保険とは真逆の保険と考えたら、分かりやすいかもしれない。

死亡保険は、死んだときにもらえる保険だ。生きている人全員で死亡保険の保険料を払って、亡くなった人にそれをあげるという保険である。残された家族などが、亡くなった人の代わりにそれを受け取ることになる。

年金は、社会人になって成人した日本国民全員が保険料を最低25年間支払い、長生きした人だけがそこからお金を受け取れる保険ということだ。

80歳まで生きた場合と、100歳まで生きた場合を比べると、もらえる金額には大きな差が出る。早くに死んでしまえば年金はちょっとしかもらえないし、1年でも2年でも長く生きれば、それだけ多くもらえるのだ。

健康であるほど得であり、早く死んでしまうのは絶対的に損なのである。

計算してみよう。

もし100歳まで生きたとしたら、受け取れるのはだいたい給料の50%くらいの額になるので、

30年×50%=1500%

となる。保険料として支払った額より、受け取る年金の額の方がずっと多いことが分かるだろう。

年金というのは、このくらい単純な原理で設計されているから、なかなか間違えないし、破綻しにくいという性質を持っている。

人が働ける年数と平均寿命の2つが分かっていれば、人がいくつぐらいまで働き、どのくらいの給料になるか分かるので、平均的にどのくらい年金を支給しなければならないかを簡単に計算できる。

シンプルな制度だからこそ、破綻させるのは難しいのである。

年金受給年齢が引き上げられている理由

ではなぜ、年金を受給できる年齢が引き上げられているのか、疑問に思うかもしれない。

(同世代の)半分くらいが死んでいなければ、生きている人の年金が払えないのである。

皆が長生きすれば、その分支払う総額も増えてしまう。平均寿命が長くなるのは良いことだが、年金に限っていえば、半分くらいは死んでもらわないと支払えない。だから、支払いを先延ばしするしか手がないのだ。

こんなことを言うとたいてい怒られるのだが、制度としてそういうものであるのは、まぎれもない事実だし、あくまで数字の上ではこれが現実なのである。

私は事実しか言っていない。

長生きすれば得をし、早死にすれば損をする。

年金はそういう制度である。

受給については、65歳まで待たず、前倒しして60歳から受給することもできる。ただ、1回分の受給額は減額されることになるので注意が必要だ。若ければ、それだけ(同世代で)死ぬ人の確率が低くなるから、年金を減額しないと制度として辻褄が合わない。

逆に、受給をもっと先延ばしにすると、年を取れば取っただけ(同世代で)亡くなる人も増えてくるから、受給額も上がるわけである。

減額か増額かは完全な数理計算で分かることであり、計算に基づいて額が決められている。

どちらの制度を選択しようが、長生きすればすごく得だし、早く死んでしまえば何の得にもならないのである。

株式市場にはうかつに手を出さない

最近、「金利の低い銀行にお金を預けるより、投資した方がいい」「これからはNISAがお得」といった話を耳にする機会も多いのではないだろうか。

最近、NISAや投資信託をすすめられることが多いようだが、これらをやるのは、金融機関の職員を手数料で食わせるようなものである。夢のない話に聞こえるかもしれないが、2024年3月現在で金利0.2%だが定期貯金の方がよほどマシかもしれない。

お金が余っているからと、NISA株式市場にうかつに手を出すのはやめておくことだ。分からないなら、下手に手を出さないに限る。金融機関を儲けさせるだけだ。

もし投資したいのなら、自分の仕事まわりのことに投資する方が良い。おいしい話があると投資をすすめられたら、その話は眉唾(無責任な詐欺行為)だ。よくよく気をつけるべきである。

金融機関の言う「おすすめ商品」を、鵜呑みにしないことだ。金融機関が商売の手段として売り込んでいるわけだから、本当にあなたにとってのおすすめかどうか、かなり微妙だろう。

そして、金融機関の言うことを信じて買ったとしても、買った瞬間からすべては自己責任である。結果がどうなろうと、「おすすめされたから」は言い訳にならないのだ。

株式投資をやりたい人には合理的なNISA

これを理解した上で、NISAについてお話ししてみよう。

NISAとは、Nippon Individual Savings Accountの略である。

Individual Savings Accountというのは、世界でもよくある制度であり、個人で株式投資するとき、その収益(儲けた部分の金額、利益)について非課税枠が設けられる。

何が何でも株式投資をやりたいという人は、非課税枠を利用した方が得であり、合理的なのは間違いない。

ただ、NISAの非課税枠は、「つみたてNISA」は年40万円、「一般NISA(個別投資NISA)」は年120万円に限られる(2024年から始まる「新NISA」では、「つみたて投資枠」で年120万円、「成長投資枠←一般NISA(個別投資NISA)のこと」で年240万円となる。併用可能となるため、合計で年360万円まで投資上限額が引き上がる。

株式投資によって生計を立てている人にとっては、120万円分などほんのちょっとに過ぎない。さほどのメリットはないが、ないよりは良いという程度だ。新NISAでは非課税枠が広がるが、私の結論としては同じである。

「老後のための保険や投資」に騙されない

基本的に金融機関の言うことは信用しない方が良い。

何度も言うが、金融機関のすすめる投資は特にそうだ。

たとえば一昔前、銀行がすすめるのは預金だけだった。

しかし、2000年以降になると、銀行は系列の証券会社や保険会社の商品を売るようになった。銀行というだけで信用度は高かったから、銀行員のすすめで投資信託を始めたり、保険に入ったりする人も多かった。

「老後は不安だから、今のうちに保険に入っておくのがおすすめですよ」、退職者には「退職金を有効利用しませんか」と言われて、みんな信用したのである。

しかし、そうして不安を煽りつつ金融会社がすすめてくる保険のほとんどは、変額保険である。変額保険とは、支払われた保険料を金融機関が投資信託などで運用するものだ。運用次第で、支払われる保険金などの額が変わってくることになる。

厳密にいえば、これは保険ではない。

変額保険は「ほぼ投資信託」

保険とは原則、「補償」と「投資信託」の2つを組み合わせて作られる商品だ。補償性があってこその保険である。変額保険にも最低限の補償機能はあるものの、貯蓄性ではないので、ほぼ投資信託と変わらない。

保険と言いながら、投資のリスクそのものは、保険契約者が負うことになる。投資信託は当然上がり下がりもあって、損することも珍しくない。変額保険は、手数料、管理料の高いあくどい投資信託と、たいして変わらないのである。

それなら、自分の銀行口座で地道に積み立てていった方が、リスクを負わずにすむだろう。

どうしても投資したいなら国債を

「銀行に預金を入れておいても、たいした利子が付かないから投資したい」と考える人も少なくないようだ。

たしかに預金にはさほど利子は付かないが、自分のお金の何割かを手数料として持って行かれることもない。

投資も保険と同じで、これをやるということは、手数料によって金融機関の社員を食わせてやるということなのだ。

だから私は、基本的に投資もやらない。

ただ粛々と、自分のお金は自分で貯めておく。リスクはなく、お金をどう使っていくかの計画もはるかに立てやすい。私のお金で、まったく関係ない会社の社員を養うような慈善事業をやるつもりはない。

老後に備えたいなら、貯蓄が一番だ。

どうしても投資をやりたいという人には、国債をおすすめする。まず、売り買いにかかる手数料がほとんどない。金融機関から手数料を収奪されることもない。他にも、国民年金基金などの個人年金なら税制上の恩典があるし無難なので、変額保険や投資信託をやるよりもずっとおすすめだ。

銀行が積極的に国債の広告をしないワケ

ちなみに、国債は銀行で買える。知らない人も多いだろう。

なぜなら、銀行は積極的には国債の広告をしないからだ。

個人向け国債は毎月募集がかかり、翌月発行されるものを購入できる。しかし銀行は、募集がかかったと思ったらすぐに「いっぱいになりました」と締め切ってしまうのだ。

これには理由がある。国債の問題ではなく、銀行側の事情があるのだ。

それは、国債が利回りの高い商品だ、ということである。銀行の預金につく利子より高いから、預金が見劣りしてしまう。だから銀行は、国債を積極的に売らない。

そして、銀行が国債を買っているのである。

さらにいえば、実は国債の利回りが預金金利より高いなど、他国ではありえないことなのだ。どこの国もたいていは、国債の金利が一番低く、銀行預金の金利がそれより少しだけ高い。両者が逆転している日本は、世界を見ても異例である。

この逆転している状況を、銀行は逆手に取っているのだ。

銀行は高い利回りの国債を買う一方で、国債より金利の低い預金を受け入れ、その利ざやで儲けているのだ。こんなやり方がまかり通っているのは、日本くらいのものである。

一般の人に国債をすすめたら、銀行は自分の利益が目減りしてしまう。銀行が国債を積極的に売らない背景には、こうした理由もあるわけだ。

はっきり言って、ずるいのである。

私は事実を言っているだけだが、まだ役人をやっている頃にこれと同じ話をしたら、大騒ぎになった。今でもこの内容を発言すると、あちらこちらから抗議やら恫喝やらが来る。

誰が見ても明らかな事実を言っているだけなのだが、実に不思議なものである。

新NISA「利用者急増」に森永卓郎が本気で警鐘!「今は絶対にやってはいけない」

2024年1月23日

新NISA「利用者急増」に森永卓郎が本気で警鐘!「今は絶対にやってはいけない」

半導体、AIが好調なアメリカで株式が最多高値を付けた影響、中国株からの日本への流入、日本が観光には安全・安心・安価な国なので外国人が来日している・・・外国人観光客によって富がもたらされた!などの理由で、日経平均株価が4万円になっている!

日本株はどこまで上がるのか…。

2024年1月19日、東京株式市場で日経平均株価は前日比497円10銭高の3万5963円27銭とバブル経済崩壊後の高値を更新した。2024年1月22日には始値で3万6294円をつけるなど、高値が続いている。

2024年1月18日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」(テレビ朝日系)では、シンクタンクに所属する専門家が、株価上昇の要因について「今年から始まった新NISAですね。新たに始めた人がたくさんいるというのは、影響は大きいです」と説明。楽天証券では、2024年に入ってから新規口座開設が23年の同じ時期と比べ、およそ3倍に伸びていることも伝えられた。

周知のようにNISAとは、株式や投資信託で得られた利益が非課税となる国の税制優遇制度。これまでのNISAは非課税保有期間に限りがあったが、2024年からの新NISAは無期限。年間投資枠、非課税保有限度額も大幅に拡大した。メリットが多くなった新NISAが株価上昇の原動力の1つとなったのは確かだろう。

だが、こうした動きに疑問を持つ者もいる。

ママさん投資家としても知られるタレントの小倉優子は、2024年1月6日放送の「がっぽりNEWS!2024」(ABCテレビ)で新NISAに懐疑的な見方をした。小倉優子は新NISAについて「手を出していないです。国が推しているじゃないですか。国が推しているものにいいものがあるのかって。何か裏があるんじゃないか」と持論を展開。新NISAのメリットを聞いても「私は預けないです。放ったらかしにしていても、とか、そんな甘い話は世の中にはない」と頑なに新NISAを拒否した。

実は小倉優子だけでなく経済の専門家も新NISAに警鐘を鳴らしていた。

「経済アナリストの森永卓郎氏です。2024年1月4日配信の『週間エコノミスト Online』で、森永氏は『新NISAは絶対にやってはいけない』と述べています。理由としては現在の株価はバブルの状態で崩壊する可能性が高いから、とのことでした」(週刊誌記者)

この大きな波に乗ってみるか、あるいは先達の貴重な意見に耳を傾けるか。もちろん投資は自己責任で。

(石田英明)

世界3大投資家ジム・ロジャーズ「新NISA、私ならこう儲ける」

2024年1月14日

世界3大投資家ジム・ロジャーズ「新NISA、私ならこう儲ける」

© PRESIDENT Online

超円安に物価高――。2024年から始まった「新NISA」を攻略し、資産を拡大させる秘訣を世界3大投資家のジム・ロジャーズが初公開する。「プレジデント」(2024年2月2日号)の特集「金持ち家族 貧乏家族」より、記事の一部をお届けします――。

2024年の世界経済 私はこう予測する

日本の株式市場は、1989年12月に史上最高値を記録しましたが、バブル崩壊後、その後は長い間、日本の株式市場は、下落が続いていました。ところが、2013年になってようやく上昇に転じ、いま30年以上前の最高値に近づいています。日本の株式市場が復活した理由は主に2つあります。

一つは中央銀行である日本銀行がETF(上場投資信託)を買い始めたことです。日銀によるETF(上場投資信託)の買い入れは10年に始まりましたが、2013年4月には「量的・質的金融緩和」が導入され、日銀によるETF保有残高を年間1兆円増やすことが決まりました。その後も買い入れ額は増加していったのです。

もう一つは、税制優遇制度の導入です。政府は国民にも株式を買わせるため、2014年にNISA(少額投資非課税制度)を導入しました。こうした税制優遇措置は、日本独自のものではありません。多くの国で導入されています。目的は、国民に株式を買わせて株価を上昇させるためですが、大概の場合、成功しています。

そして日本では、2024年から新NISAがスタートし、非課税枠が広がりました。加えて日銀には、ETF(上場投資信託)を購入する余力がまだ残っています。よって、日経平均株価は遠からず4万円を突破する可能性があると考えています。

ただ私は、2024年以降の世界情勢を楽観視していません。世界戦争の危険も。日経平均が最高値を更新したとしても、以前のように日本人の誰もがお金持ちになり、幸せになれるとは思っていません。

では、2024年以降の世界経済はどうなるのでしょうか。私は非常に大きな問題が発生すると予測しています。

さまざまな報道を見ていると、世界中で多くの人が不満を抱えていることがわかります。それは今後も増えていくでしょう。この問題をいかに早く解決するかが課題ですが、各国の中央銀行や政治家にとっては、非常に難題です。簡単に解決できる唯一の方法は、借金をし続け、お金をばらまくことです。ただし、この方法による効果は長く続きません。一時的には問題を解決するかもしれませんが、その後は非常に大きな痛みが伴うでしょう。そして、世界中の国々は経済的に大きく衰退するはずです。2025〜27年には世界中にとても不幸な国民があふれると考えています。

不幸に陥った国民は、不満を募らせます。すると政治家は、外国人に責任を転嫁します。たとえば、トランプ氏は米国のすべての問題の責任を外国人に転嫁しました。見た目や文化の違う外国人に問題を押し付けるのは簡単だからです。国民の不満は貿易戦争に発展し、さらには銃撃を伴う戦争に発展してしまう可能性もあります。人々は歴史の教訓を全く生かすことができません。銃撃戦が始まったら、ひどいことになります。私が日本政府の責任者だったら、できるだけその戦争からは自国を遠ざけようとするでしょう。日本では人口が減っており、若者も非常に少なくなっています。戦争で戦える兵隊も限られています。その意味でも、日本政府はもっと2024年以降の世界情勢を心配するべきです。

ただ、世界的な経済危機がいつ起きるか、私にもわかりません。兆候はどう見極めればいいでしょうか。大きな危機であっても、最初はごく小さな国や企業の破綻から始まることが少なくありません。小さな問題が起きても、世界中の誰もが「たいしたことはない」と考えます。それから数週間、数カ月が経過したとき、世界に大きな経済ショックをもたらします。

もしも、次のショックのきっかけが日本であれば、それは非常に大きな世界的な危機につながるでしょう。いまの日本の状況を考えると、日本が発端になる可能性を否定できませんが、私自身は「日本から始まることはない」と思っています。日本の国民や企業は、これまで何十年もの間、政治家や日銀から言われたことに従ってきました。今後も政府が政策を打ち出せば、それに従うでしょう。ですから、日本がきっかけになって、危機が始まる可能性は低いと考えています。それよりも欧州やアメリカから問題が始まる可能性が高いと考えています。

1ドル200円台の時代が到来する可能性

とはいえ、日本は大きな課題を抱えています。株価の上昇によって2024年は23年よりも幸せを感じる年になるかもしれませんが、長続きしないでしょう。みなさんは聞き飽きているでしょうが、日本では人口減少が続いています。総務省が2023年7月に発表した同年1月1日時点のデータによると、日本の人口は2009年をピークとして14年連続の減少となりました。

日本人は子どもを産まなくなり、移民の受け入れにも消極的です。さらに日本政府は莫大な借金(2000兆円、国民一人当たり800万円)を抱えています。根本的な対策を講じなければ50年後、100年後に日本は存在しないかもしれません。私は日本が大好きなので、そうなってほしくないと願っていますが、それが現実です。

円安も日本を衰退させる原因となります。いまの日本の通貨は、1980年代後半の円安水準にあります。しかし私は、この時期まで円安にならなかったことにむしろ驚いています。もっと早い段階で円安が起きると予測していたのです。なぜなら、日本政府は何十年にもわたって巨額の借金を積み重ねてきたからです。借金の多い国の通貨は安くなるのが普通です。にもかかわらず、円安にならなかったのは、日本の国民が円を買っていたからでしょう。日本政府が日本の国民に対して、「円を買いなさい」と言えば、国民は素直に「はい、そうします」と従ってきました。(日本人は一万円札を印刷して、日本国債を買って日本を支えている。)

1970年代後半〜80年代の日本を振り返ってみると、いまとは全く違う国でした。出生率もいまより高く、国としてはもっと成長していました。当時の円相場は1ドル200〜300円を超えていましたので、今回の円安でも、そこまで進むこともありうると見ています。いまよりも人口動態が良く、借金も少なかった当時よりも、円安が進む可能性はあると考えているのです。人口が減り、借金の増えている国に投資したいと思う人はいません。

自国の通貨を安くして成功した国は、いままで見たことはありません。しかし、円安は悪いことだけではありません。あなたが輸出に関わる仕事に就いているなら、円安の恩恵を受けているでしょう。あるいは観光業に関わっているのであれば、外国人観光客によって富がもたらされたでしょう。ですから、すべての人にとって円安がマイナスではありません。変化が起きると損をする人がいる一方で、誰かが得をするのです。短期的に見れば円安で恩恵を受ける企業もあり、株価は上がるかもしれません。国内製造業でその製品を輸出する企業。そして日経平均株価は史上最高値を更新するでしょう。しかし、長期的に見れば日本人にとってプラスにはなりません。

実際に、日本にとって2023年は、物価高と円安のダブルパンチで多くの人が苦しんだ年でした。私は今後も円安が続くと考えています(200円近くいっても不思議ではない)。世界的に緩和傾向にあるように見えるインフレが再び加速する可能性もあります。円安とインフレによって、日本が海外から買うものはすべて値上がりして、日本は深刻な問題を抱えることになります。

日本人はかつて大金持ちでした。いわゆる富裕層は少なかったかもしれませんが、豊かでした。私はいまでも、かつてのニューヨークでの出来事を思い出します。ニューヨークでは「日本人があらゆるものを買い尽くしにくる」と恐れられていました。1989年には三菱地所がロックフェラー・センターを買収しました。当時のロックフェラー・センターは富の象徴でした。日本株式市場が急騰し、日本に世界中のお金が集まり、日本人は我を忘れてあらゆるものを世界中で買い漁りました。

いまの日本人には信じられないかもしれませんが、日本は常にお金で大変な目に遭ってきたわけではありません。ではなぜ、いまの日本はこれほどお金で苦しんでいるのでしょうか。どうすれば日本経済は復活するのでしょうか。まず取り組む必要があるのは少子高齢化対策だと私は考えています。前述のように14年連続で人口が減っているのは、日本人が子どもを産まなくなったことが原因です。一方で高齢化が進んでいます。高齢者が増えると、その生活を支えるために多くの労働者が必要になります。しかし、日本は少子化によって労働人口が減っています。これは日本だけでなく多くの先進国が同じ問題を抱えていますが、日本の労働人口の減少は他の国々よりもはるかにスピードが速くなっています。

日本政府はいますぐ、子どもを増やすか、移民を増やすか、あるいは両方が必要ですが、どちらもしていません。歴史上、移民を受け入れてきた国は、多くが成功しています。なぜなら、移民は新しいアイデアをもたらしてくれるからです。そして新しいエネルギーが生まれ、国が発展します。

私が暮らしているシンガポールは50年前、200万人ほどが住んでいる埋め立て地にすぎませんでした。そのときから技能が高い移民を受け入れたことで、いまのような成功を手に入れました。アメリカも150年前に移民を受け入れ始めました。アメリカはどんな移民でもいい、誰でも受け入れるという政策をとったのです。その結果、移民のさまざまなサクセスストーリーが生まれました。日本でも小さな政策はいくつか実行されていますが、十分ではないと私は考えています。

2つ目の課題は借金を減らすことです。日本の借金はここ数十年で急増しています。借金をしてお金を使うことは、その場しのぎにしかならないでしょう。一時的には効果が得られますが、長くは続きません。必ず崩壊します。その状態が日本では何十年も続いているのです。借金の最大の問題は「誰かがそれを返さなければならない」ことです。元本だけでなく、利子も支払う必要があります。借金を減らさなければ、日本の活力を取り戻すことはできないでしょう。

ジム・ロジャーズの提言1

日本の円安はさらに加速する。

日本政府は、少子化問題や日本の借金の現状にもっと目を向けなさい

投資で成功する人 投資で失敗する人

少子化や借金の増加によって、日本のファンダメンタルズは悪化しています。それでも株価が上昇しているのは、多くの新しい資金が市場に流入しているからです。資金が集まれば株価は常に上昇します。それを考えれば、しばらくの間、日本の株式市場は上昇が続くでしょう。

こうした時期に成功する投資初心者もいます。買ったものすべてが上がるからです。市場がいい局面に入って実際に儲かり始めると誰もが興奮します。しかし、彼らはいま何が起きているかを理解できていません。「私は賢いから株で儲けられる」「私はいつもこうなる」と思ってしまいます。「私は頭がいい」「儲けるのは簡単だ」と考えるのです。しかし、これは破滅の始まりです。

若くて愚かでもそこそこの経験があれば、投資で一時的な成功を手にすることはできるでしょう。しかし、その富はすぐに失うことになります。投資の世界で長く生き残りたいのであれば、世の中で何が起きているのかを理解する必要があります。歴史を振り返れば、世界中でどんなことが繰り返されてきたのかが理解できるでしょう。

それを乗り越えて本当の成功を手に入れるには、自分自身がよく知っていることだけに投資する必要があります。そして、手っ取り早く儲けようとは考えないことです。なかには短期売買が得意な人もいます。私はその一人ではありませんが、歴史上には短期売買が得意な人たちの偉大なサクセスストーリーがいくつかあります。しかし、多くはありません。多くの人が短期売買にチャレンジしても、ほとんどの場合はうまくいかないからです。だから私は警告します。短い期間で大きく儲けることができる人はごくわずかであることをよく理解してください。

相場が上昇しているときには、耳寄りな話があなたの耳にも多く入ってくるでしょう。投資先が賢くて誠実なビジネスをしていれば、彼らに投資することであなたも儲けることができるかもしれません。しかし、彼らがどうやって儲けたのかを理解できないのであれば、投資をしてはいけません。そんなときには細心の注意を払い、耳寄りな話には近づかないことです。それはあなたを破滅させます。

私が言うような「自分自身がよく知っているものだけに投資する」ことは「つまらない」と感じる人も多いはずです。しかし、私が言いたいのは「成功したければ、退屈になれ」ということです。土曜の夜にバーで儲け話に耳を傾けてはいけません。そんな場所からは距離を置き、退屈に耐えなければならないのです(長期間、我慢)。もしあなたが人生で25回しか投資できないとしたら、あなたは慎重になるでしょう。それを肝に銘じてください。

あなたが新NISAで購入すべき商品とは

2024年1月からは、新NISAがスタートしました。あなたも投資でお金を増やそうと考えているでしょう。新NISAにはつみたて投資枠(長期間でつみたてる投資初心者向け)と成長投資枠(プロの人向け)があると聞いています。前者には年120万円、後者には年240万円まで非課税で投資ができます。そして非課税枠は合計で1800万円に達します。また、非課税の期間が恒久化されたので、新NISAによって多くの人が投資に参加し、株式などを長く保有することにつながるでしょう。

あなたが適切な投資先を判断できるなら、新NISAは資産を増やすためにとても有効な手段です。前述のように同じような制度は世界中にあって、国民の多くが利用しています。「税金を支払わずに投資してお金を最大限増やす」という選択肢があるとすれば、誰しも投資をしたくなるものです。その結果、多くの人が非課税投資制度を利用し、株式市場を押し上げることに成功しています。ただし、注意は必要です。日本ではいま株価が上昇していますが、上昇相場はいつか終わります。そのときに市場で何が起きるか、人々がどう行動するか、本を読んで勉強してください。それはあなたの資産が全滅することを防いでくれます。

次に訪れる危機は、私の生涯で最悪の事態をもたらすと思います。2008年のリーマンショック以降、世界中で借金が急増しています。そんな状況で危機が起きれば、恐ろしいことになるはずです。何に投資すればいいのか、生き残るためにはどうすべきか、しっかりと考える必要があります。何に投資すればいいかを考えれば、価格が下がったときに何をすればいいかがわかるはずです。「なぜ、それを買ったのか」あなた自身が理解しているからです。もし、買った理由がわからなければ、誰かのせいにするしかありません。

実際に危機が訪れると、ほとんどすべての資産が下がります。多くの投資家は損をします。そのときに大事なのは感情的にならないことです。口座の資産がみるみる減っていくのを目の当たりにすれば、誰しも動揺して冷静な判断ができなくなってしまいます。多くの場合は損切りをしたほうがいいのですが、感情的な行動はあなたの損失をより拡大することになります。特に自分が何に投資しているかを理解していない場合にはパニックに陥るでしょう。だからこそ、自分がどんな投資をしていて、危機のときにどんなことが起こるのかをよく理解しておく必要があるのです。

ただし、次の危機はいつ起こるかわかりません。危機を恐れて何もしなければ資産を増やすことはできません。資産を増やしたいと思うなら、新NISAを利用して、いますぐあなたが理解しているものに投資すべきです。理想をいえば、適切な国、適切な投資対象、適切な業界を選んで投資することです。しかし、それは難しいでしょう。であれば、世界中の株式に投資したほうがいいでしょう。たとえば、ETFは、多くの銘柄に分散されている商品です。ほとんどの投資家にとって世界株に投資するETFを保有することは、ベストな選択になると私は思います。

結論:

全世界株式(オルカン=オールカントリー)に4000円、米国株S&P500に6000円 合計1万円/月

決して金額を変えないこと。(我慢)し続ける。

これで30年間(長期間、我慢)し続ける。30年間NISA口座を忘れてよい、という信念で手を付けない!

資産拡大のための投資の秘訣

「資産のどれくらいを投資すべきか」との質問をよく受けますが、それはあなたにしか決めることはできません。もし、「自分が何に投資すべきか」がわかっている人なら、資産のすべてを市場に投入すれば、大金持ちになれる可能性が高くなります。しかし、市場のことをよく理解できていないなら、すべての資産を市場につぎ込んではいけません。学びながら一部の資産を市場に投じて、より多くの知識を得ることができたら、投資資金を増やしていけばいいでしょう。そうすればお金持ちになれるかもしれません。

雑誌などには、お金持ちになった人のストーリーがよく紹介されています。それを目にしたとき、多くの人は「自分にもできそうだ」と思うはずです。たとえば、彼らの中には、かつてアマゾンやアップルの株を買って大きな資産を築いた人もいるでしょう。アマゾンの株式は20年で50〜60倍程度になっていますし、アップルは500倍以上になっています。当時、あなたにも同じように株を買うチャンスはあったはずです。「もし自分も買っていれば、お金持ちになれた」と考えてしまうかもしれません。しかし、現実はそう簡単ではありません。ほとんどの人はそのときに株を買うことはできず、お金持ちになれません。

誰かの成功ストーリーを羨んだり、真似たりするのではなく、あなた自身が学び、自分の知っているものに投資しなければ成功できないのです。

私自身がどのように考えて投資をしているか、少しご紹介しましょう。私がいま注目しているのはコモディティ(商品)です。多くの人には投資対象としてなじみがないかもしれませんが、商品には原油やガソリンなどのエネルギー、金や銀などの貴金属、トウモロコシや大豆などの穀物といったものがあります。すべてが投資対象となっています。私は長い間、商品に注目し投資を続けてきました。それは長期的に見て、商品ほど儲かっている資産は少ないからです。多くの人はすでに知っているかもしれませんが、たとえば私は1966年から74年にかけて砂糖への投資で大きな利益を手にしました。そのとき砂糖の先物価格は1.4セントから66セントへ45倍にも上がったのです。

そもそも株式と商品の相場は、逆相関の関係があります。つまり、株式が上昇するときには商品が下がり、商品が上がるときには株式が下がる、逆に動くのです。そして、およそ18年サイクルで両者の優位性が入れ替わります。過去を振り返ると70年代は商品相場が過熱して株式市場は不振でした。当時の米国は史上最悪のインフレの状態にあり、商品価格が上昇を続けたのです。砂糖以外にもトウモロコシは295%の上昇、石油も70年代に15倍に上昇しています。さらに、金や銀は10年間で20倍以上も上昇しているのです。その後は株式の時代が到来しました。

そしていま、しばらく続いた「株式の時代」が終わり、「商品の時代」に転換しようとしています。私は世界のインフレが再加速する可能性があると見ていますので、ポートフォリオにある程度の商品を組み入れておくのもいいと考えています。商品への投資はインフレや株式市場の下落に対しヘッジ機能の役割を果たしてくれます。物価が上昇すれば商品の価格も上昇するので資産の目減りを防ぐことができますし、株式などとは違う値動きをすることが多く、株価が下がった分を補ってくれる可能性があるのです。

商品への投資は以前よりも簡単にチャレンジできるようになっています。商品関連のETFやインデックスファンドを利用すれば、個人でも気軽に投資ができます。大きなリスクを取らなくても、商品相場の上昇を自身の資産に取り入れることができるようになっているのです。

前述のように商品には金や銀などの貴金属も含まれます。物事がうまくいかないとき、人々は常に金に価値を見出し、同様に銀にも価値を見出しました。タイミングがよければ、金や銀を買ったり、買い増したりすることは有効だと考えています。

ただし、金はすでにドル建てで史上最高値に近い水準で取引されています。しかし、銀は史上最高値の60%まで下落しています。私がいま買うとすれば、金よりも銀を選ぶでしょう。銀は工業用途や投資向けに需要が高まっています。持っていても損はしないと考えます。私は金や銀を定期的に買い続けていますが、金や銀は基本的に「保険」と考えています。万が一のときに資産を守る手段として持っているのです。たとえば、金の価格は米ドルが上がれば値下がりし、値下がりすると値上がりする傾向にあります。歴史的に米ドルが弱くなると、金や銀を買う人が多くいました。今後も同じことが起こるでしょう。

金や銀を「資産のどれくらいの比率を持つべきか」と聞かれることもあります。これは、人によって異なります。ただ、私自身のポートフォリオの中では、5〜10%を占めています。あなたが金や銀に詳しいのであればもっとたくさんの資金を投資してもよいと思いますが、そうでないなら、多くを保有するべきではないでしょう。

農業分野ではインデックスファンドを買っています。米国の取引所に上場しているロジャーズ農業インデックスファンドです。東京証券取引所にも農産物などのインデックスに連動するETFが5銘柄上場されているようです。これらは、個別銘柄を探すのが面倒な人でも投資が可能です。まとまった資金がなければ、定期的にETFを購入していってもいいでしょう。

ただし、投資する前に自分で学んでください。投資で成功したいと考えるなら、とにかく自分の興味や関心のあることに集中することです。あなたがファッションに関心があるなら、毎日ファッションについてインターネットなどで調べているのではないでしょうか。だとすれば、あなたはすでにファッションの分野で、他の多くの人よりも何歩も先を歩いています。その知識をさらに深めて投資に生かすことができれば、成功確率はぐっと上がるでしょう。あなたが関心のある分野で変化に気づいたら、さらに調査しもっと深く研究してください。好きなものを理解し、投資をするのです。

そのときに忘れてはいけないのは、投資で成功する秘訣です。それは「安く買って、高く売る」ことです。その意味で私は、ウズベキスタンの株も保有しています。ウズベキスタンは中央アジアにある旧ソ連の国です。ソ連崩壊後は独裁者がさらに国情を悪化させましたが、現在は別のリーダーに交代しています。同国には金やウラン、天然ガス、原油などの天然資源があります。観光資源も豊富です。その点に期待して私はこの国に投資を始めているのです。具体的にいえば、ETFに似た投資ファンドを買いました。ウズベキスタンは将来、もしかすると「アジアの虎」になる可能性があると期待しています。ただ、この投資は多くの人に勧められるものではありません。

アメリカの金利が上昇したことでアメリカの企業の社債に興味を持っている人も増えているようです。社債は企業が設備投資や事業資金を調達するために発行する債券です。投資家はその債券を買うことで定期的に利子を受け取ることができます。満期になれば元本が戻ってきます。投資する際に利子率が確定するので、確実なリターンを得たい人に好まれます。しかし、社債を発行した企業が破綻すれば、利子が支払われない、元本が戻ってこないリスクがあります。

同じようにアメリカが発行する債券が米国債です。企業と米国の信用度を比較すれば、米国のほうが破綻リスクは低くなりますが、米国債よりも社債のほうが利率は高くなります。その意味で社債は米国債よりも魅力的な投資先といえますが、その分、リスクが高いことに注意してください。実際に投資をする際には企業の選別が非常に大事です。過去に米国の最大手の企業が破綻したケースは何度もあります。たとえばGM(ゼネラルモーターズ)は世界一の自動車会社でしたが、09年6月に日本の民事再生法にあたるチャプター・イレブン(連邦破産法11条)の適用を申請し、経営破綻しました。負債総額は1728億ドルで製造業では世界最大の規模でした。

GMはかつて世界で最大の自動車会社でした。当時、日本の自動車会社がアメリカに進出を考えていると知らされたGMの幹部は、その事実を笑い飛ばし、全く気にしませんでした。しかし、数十年後には破綻し、いまではトヨタが世界一の自動車メーカーになっています。

企業の経営状況を見極める指標には、バランスシート(貸借対照表)をチェックしたり、自己資本比率を確かめたりする方法がありますが、GMのケースを考えても、それが難しいことがわかります。社債は利回りの面で魅力的ではありますが、投資には十分な注意が必要です。

ジム・ロジャーズの提言2

自分は何に投資をしているか

100%理解できないなら投資先に選んではいけない

次に買うべきは中国株であるのか

中国への投資を考えている人もいるでしょう。いま中国の株価は下がっています。一般的に株価が下がっているときに買うのはよいことです。しかし、あなたが中国のことを何も知らないなら、中国株は買うべきではありません。自分が何に投資すべきか判断できない限り、投資をしてはいけません。

中国経済は新型コロナウイルスの大流行で大きな影響を受けました。そして不動産業界では、バブルが弾けました。中国はいま苦しんでいますが、投資家の立場からすれば、安値で買えるのはチャンスです。歴史的に見ても、株価が下がったときには、産業や企業、あるいは国に投資するには、よい時期であることが多いのです。そう考えるなら、いまは中国に投資するのによい時期かもしれません。

問題は中国がいつ復活するかです。不動産バブルが崩壊し、「デフレスパイラルが日本のように30年続くか」と聞かれれば「それはないかもしれない」と答えます。では、15年で復活するのか。それはわかりません。大きなバブルが破裂したのですから、戻るまでにはそれなりの時間がかかります。

中国の不動産バブルは、私たちがこれまで見てきた中で最も大きなバブルでした。だからこそ、リカバリーまでには時間がかかるのです。ただ、いつかは復活するでしょう。それを前提にすれば、安いときは買い時といえます。私の言うことを鵜呑みにして投資することはお勧めできませんが、世界中を見渡しても、投資すべき場所は多く残っていません。中国はその一つです。

21世紀に新たに覇権を握る国があるとすれば、中国以外に考えられないからです。20世紀にアメリカが覇権を握ったときも大不況で、さまざまな大企業が破綻しました。いまの中国も景気減速によって多くの企業が破綻していますが、それも世界の覇権を握るためのステップだと私は思います。こうしたことは、歴史を振り返ればたびたび起きてきます。イギリスも同じです。覇権を握るときにさまざまな破綻を経験しました。長い視点で見れば、中国でいま起きていることは短期的なものであって、そこからしっかり反発できると私は見ています。

そして中国が世界の覇権を握ることになれば、人民元が基軸通貨になるでしょう。問題は米ドルやユーロのように電子で簡単に取引ができないことです。私も人民元を少し保有していますが、もっとオープンに取引ができるようにならなければ、基軸通貨になるチャンスはありません。そのため、人民元が基軸通貨になる時期は、まだまだ先だと考えられます。

中国に限らず、自国以外の国によい投資機会は必ずあるはずですから、それを探して資産を保管したほうがいいでしょう。私が子どものころ、アメリカ人は日本の製品をバカにしていました。そのとき、日本に投資していれば巨大な富を手にしたでしょう。

投資機会を見つけた国について詳しければ、その国の中で投資対象を探せばいいのです。もし、その国に詳しくなければ、もっと興味のある国について調べてみてください。自分の資産を運用する、お金を儲けるには他人の意見を聞くのではなく、自分の好きなものを自分で調べてチャンスを見出さなければなりません。他人の言うことを聞いても当てにならないかもしれないからです。

借金が少ない国に投資を検討するのはよいことです。危機が起きたときに人々が最初にすることの一つは、負債を確認することだからです。その意味で借金が少ない国を探すことはよいことですが、該当する国はほとんどありませんので、よく調べてから投資をしてください。

話は変わりますが、現在の私のポートフォリオの大半は米ドルです。米ドルのキャッシュやMMF(マネー・マーケット・ファンド)などで保有しています。次の危機がやってきたとき、安全資産と見られている米ドルは、いまよりももっと買われるはずです。ただ私は米ドルが安全資産だと思っているのではありません。世界中の投資家が米ドルを安全資産だと考えているため、米ドルの価値が上昇すると思うので、私は保有しているのです。

米ドルがバブルになったとき、米ドルを売って何を買えばいいのか、私にはまだわかりません。どの通貨がいいか見極めはついていないのです。正しい回答は、おそらく人民元だと考えますが、人民元は簡単に取引ができる通貨ではないので、いまのところどうなっていくかは未知数です。

幸せになるためにお金をどう使うべきか

私が繰り返し伝えてきたように、自分で学び、自分の理解しているものに投資すれば成功を手にすることは可能です。そのときに、手に入れたお金を何に使えば人は幸せになれるのか。それは人によって異なります。実際に投資で大金を手にしたとき、あなたはこう考えるでしょう。「私は賢い!」「ほかに投資すべきものを探そう」と。そしてお金を失います。成功したときには窓を閉めて、お金をクローゼットに入れて、気持ちが落ち着くまでしばらく距離を置いたほうがいいでしょう。

十分に熱が冷めてから、お金をどうするか考えてください。そのときは、自分がハッピーになれることやよいことに使ってください。貯金することも悪いことではありません。私に子どもができたとき、最初に買ってあげたのは貯金箱でした。そうすれば、子どもたちは貯金のすばらしさを学ぶでしょう。お金をもらったら貯金箱に入れる、お金は使うものではないことを学びます。それが正しいかどうかは、20年後に聞けばわかります。私の子どもたちは、お金は貯めるものだと学んだと思います。

そして自分の情熱を追求することを忘れないでください。若い日本人であろうと、年老いた日本人であろうと同じです。そのためにお金を使ってください。人生で幸せな人は、自分の情熱を追い求める人です。幸せな人のほうが不幸な人よりも成功するのが普通です。仮に成功しなくても幸せであれば、気にならないでしょう。大学に通う学生も、定年退職した人も、対象は何でも構いません。自分の情熱を追求してください。そうすれば、よい人生が送れるはずです。

ジム・ロジャーズの提言3

耳寄りな情報は危険だ

100%理解できるものだけに投資をしなさい

---------- ジム・ロジャーズ(じむ・ろじゃーず) 投資家 ロジャーズホールディングス会長。1942年、米国生まれ。イェール大学で歴史学、オックスフォード大学で哲学を修めた後、ウォール街で働く。73年にクォンタム・ファンドを設立し、ヘッジファンドという手法にて莫大な資金を運用して財を成した。ウォーレン・バフェット、ジョージ・ソロスと並び世界三大投資家と称される。『大転換の時代』(プレジデント社)、『世界大異変』(東洋経済新報社)など著書多数。 ----------

新NISAでこれだけは手を出さないほうがいい…72歳現役FPが16年の投資歴から導き出したリスク回避策

浦上 登 によるストーリー

2025年2月28日

株式や投資信託など有価証券を保有している日本人は20%。「投資は危険」というマイナスイメージは正しいのか。FPの浦上登さんは「投資の基本は、自分がその仕組みを知らない金融商品に手を出さないこと。比較的リスクの低い投資は投資信託だが、そもそも株式に投資するとはどういうことか知る必要がある」という――。

投資=ギャンブル? 日本人はリスクを取らない人が多い

新NISAの制度が始まって1年。その非課税枠を利用して投資を始める人も増えているが、「投資」と聞くと、みんな身構えたり、「難しい、儲けたい、でも、損もしたくない」など、一瞬緊張したりしてしまうのではないだろうか?

金融庁の調査によれば、投資未経験者が投資を行わない理由として多いのは、「余裕資金がないから」(56.7%)、「資産運用に関する知識がないから」(40.4%)、「購入・保有することに不安を感じるから」(26.3%)。多くの人は「投資=ギャンブルだから危険」というマイナスイメージを払拭することができないでいるようだ。

すると行動は二つに分かれる。「リスクをとって儲けたいから株式投資をする」、「損をするのは嫌だから、金利は低くとも、元本保証の銀行預金に資産を預ける」に分かれることになる。

日本人は圧倒的にリスク回避派ということになる。

もちろん、投資は個人で判断し、自分でリスクを負うものだが、この連載で考えていきたいのは、「投資って、本当にギャンブルなのだろうか?」ということだ。

投資の種類

投資の種類にはどんなものがあるだろうか?

大きく分けて次のようなものがあり、それらのうちの代表的なものを紹介してゆきたい。

1.株式投資

個別株、投資信託、ETF(上場投資信託)など

2.債券投資

国債(日本国債、米国債など)、地方債、社債など

3.不動産投資

現物不動産、REIT(不動産投資信託)など

4.コモディティ(商品)投資

金・銀・プラチナ、原油・天然ガス、農産物など

5.仮想通貨(暗号資産)投資

ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)など

6.デリバティブ(金融派生商品)

FX(外国為替証拠金取引)、先物取引、オプション取引など

7.その他の投資

P2Pレンディング、クラウドファンディング、アート・ワイン投資など

株式投資には「一企業」と「複数株の集合体」への投資がある

まず、株式投資について話したい。株式投資の方法にはどんなものがあるか?

大きく分けると「単独株への投資」と投資信託やETF(上場投資信託)などの「集合体への投資」への二つがある。

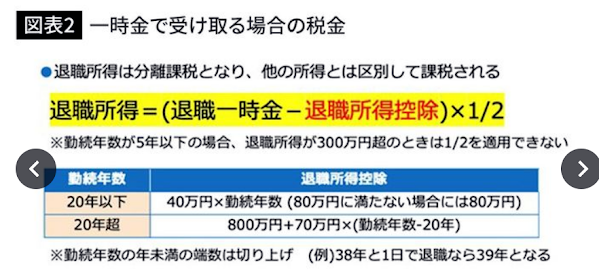

図表2を見ていただきたい。

単独株に投資する場合、成功すれば大きなリターンを得られる一方で、その企業の業績や経営状況に左右されるリスクが高くなる。株価の値動きに一喜一憂しやすく、市場や企業の分析・モニタリングなど、投資に対して多くの時間と労力を割く必要がある。

投資信託投資の場合、小額から複数の企業や資産(株式・債券など)に自動的に分散投資ができるため、1社に集中投資をする場合よりリスクが低くなる傾向にある。また、信託報酬などのコストがかかるほか、投資先の詳細な選定やリバランスなどを自分でコントロールしにくいという面がある。

2010年、JALの株は1円に、単独株はリスクが高い

投資信託への投資には、アクティブ・ファンドへの投資とパッシブ・ファンドへの投資がある。アクティブ・ファンドはファンドマネージャーが投資先を選別して市場全体の平均以上の運用を目指すものだ。これに対し、パッシブ・ファンドは、インデックス・ファンドともいい、株式や債券などの指標(ベンチマーク)となる指数に連動した運用成果を目指す投資信託のことだが、株式市場であれば、S&P500や東証株価指数(TOPIX)、全世界株式(MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス‐ACWI)などが代表的な指数として挙げられる。

単独株は個別銘柄のリスクを負わなければならないこと、投資判断・運用管理に多大な手間がかかることから、あまりお勧めできない。

例えば、日本航空は2010年1月に経営破綻し、株価はゼロ(1円)になった。その後再建されたものの、当初の株主の資産は消滅した。

筆者自身が行っているのは、投資信託、しかも、アクティブ・ファンドではなく、パッシブ・ファンド、すなわちインデックス・ファンドへの投資だ。

日経平均株価やNYダウなどに連動する運用を目指すインデックス・ファンドは、日本経済、アメリカ経済などの一国の経済動向を映し出す鏡といえる。しかし、日本の指数にリンクしたインデックス・ファンドは「失われた30年」という言葉に象徴されるように、やっと株価が35年前の指数に戻ったといっているくらいなので、投資の対象とせず、投資における強みを持つアメリカの指数にリンクしたインデックス・ファンドに投資をしている。

投資信託で特定の業界の株を買うより、インデックス・ファンド

アクティブ・ファンドは、ハイテク株に投資するとか、石油資源株に投資するなど、特定の分野に属する複数の株式に投資して、市場平均以上のリターンを狙うということになっているが、その実、その70~80%が5~10年、または、それ以上の年数の運用成績でS&P500などのインデックス・ファンドに劣るというデータがある。

これは、運用コスト(信託報酬手数料)が高いこと、市場効率性の高まった近年の株式市場で長期にわたり市場平均を上回ることが難しいことがその理由にあげられる。

それゆえ、アクティブ・ファンドへは投資をしていない。

インデックス・ファンドに投資をする理由は、それは銘柄・地域のリスクを分散する投資方法だからだ。

単独株への投資から運輸・物流株、日本株、日本・アメリカ・欧州などの先進国株、世界株への投資とその範囲を広げていけば、株価が極端な動きをするリスクを緩和することができる。

インデックス・ファンドは銘柄や地域の偏りを和らげる投資方法で、日経平均株価やS&P500以外にも、先進国のインデックスや新興国のインデックス、全世界のインデックスなどに連動する投資信託がある。

それを購入することで、例えば、全世界の株に投資をすることが可能になる。

また、アメリカのように経済力の強い国に特化して投資したい人はS&P500インデックス・ファンドに集中して投資をすることも可能だ。S&P500指数は、ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場している代表的な500銘柄の時価総額を基に算出され、その構成銘柄は米国株式市場の時価総額比率の約80%を占めているので、アメリカ株式市場の動きを反映する代表的な指標ということができる。

それに加え、インデックス・ファンドには安い手数料で投資ができるメリットがある。信託報酬手数料という保有期間に応じてかかる手数料はインデックス・ファンドの場合、年あたり0.1%以下のものが多い。手数料は毎年かかるので累計で増えていくが、10年持っても1%、20年持っても2%なので長期保有に向いている。

インデックス・ファンドで人気のS&P500とオルカン

現在、インデックス・ファンドの中でも、人気が集中しているのは、S&P500に連動するものと、世界株式に連動するもの(略称:オルカン)である。

この2つのインデックス・ファンドのリーマン・ショックで株が大きく下落する以前の2008年3月28日から現在の2025年2月13日まで約16年のチャートを示したのが、図表3である。

これを見ると、2008年3月を100とした場合、2025年2月でS&P500は465、オルカンのベンチマークとなっているACWIは247で、S&P500が1.88倍の伸びを示している。

なぜか?

オルカンは時価総額の大きい国に多くの投資をする

オルカンは世界株式に投資しているが、各国の株式の時価総額に応じた投資をしているので、時価総額の大きい国に多くの投資をすることになる。その結果、図表6に示されるように、ACWIの構成要素の66.1%がアメリカ株への投資、それ以外の33.9%が欧州・日本などの先進国とインド・台湾などの新興国になっている。米国株式の伸びに比べて、その他の先進国、新興国の伸びが低いので、これだけの差が出ている。逆に言うと、ACWIも主力はアメリカ株だということだ。

すなわち、S&P500に投資するのはアメリカ株に投資すること、ACWIに投資するのはアメリカを主力にしてその他の先進国・新興国にも投資をすることというのがわかる。

過去16年の実績では、アメリカ株へ投資したほうが大きな伸びを得られた。今後を考えるとアメリカが世界経済を主導する状況はあと何年続くかということが今後の投資先を決めるうえでのポイントになるだろう。

アメリカの株式市場がこれからも成長しそうな4つの要因

株式投資におけるアメリカの強みは次の通りだ。

1.経済規模と市場の深さ

アメリカは世界最大の経済大国であり、株式市場の時価総額も世界一。

多様な企業が上場しており、株式市場の流動性が非常に高いため、売買コストや価格変動リスクが相対的に低く抑えられる傾向がある。

アメリカの株式指数(S&P500やダウ平均)は世界的に注目度が高く、投資資金が集まりやすい。

2.企業の競争力とイノベーション

ITやバイオテクノロジーなどのイノベーションを生み出す企業が多く、世界をリードする製品やサービスを展開している。

Google、Apple、Amazon、Microsoftなど、グローバルに圧倒的シェアを持つ企業が米国に集中している。

新興企業もベンチャーキャピタルやスタートアップ支援の仕組みも充実しており、イノベーションが継続的に生まれやすい環境にある。

国際競争力の強い企業が多いことから、長期的な成長が期待される。

今後アメリカで期待できそうなイノベーションは次の通り。

AIと機械学習の高度化、ゲノム編集などの遺伝子工学とバイオテクノロジー、自動運転の革新、宇宙開発など。

3.安定した規制・法整備

アメリカの証券市場は長い歴史と厳格な規制があり、投資家保護の仕組みが整備されている。SEC(米国証券取引委員会)による厳格な監視や情報開示が義務付けられ、企業の透明性が高い。企業不正や会計不祥事が明るみに出た場合のペナルティも大きく、投資家の保護がしっかりしている。

投資家保護制度や破綻処理制度も整っており、相対的に信頼感が高い。

4.高い流動性と取引のしやすさ

市場規模が大きく、世界中の投資マネーが集中しているため、株式売買における流動性が極めて高い。

多額の資金でも吸収力が大きく、価格の乱高下が抑えられる。

取引ツールや証券会社のサービスが充実しており、手数料やスプレッド(買値と売値の差)も競争によって低水準になりやすい。

第2次トランプ政権で国際政治は大混乱だが、株価は?

最後に、今年1月から発足したトランプ政権の政策が株価にどう影響するかという点について述べてみたい。

トランプ大統領は就任早々ドラスティックな大統領令を連発している。関税引き上げ、パリ条約からの離脱、移民受け入れプログラムの見直しなどがあげられる。

ただ、あえて言えば、それらが株価に大きく影響し、暴落などを招く事態になるかというと、それはないと思われる。

なぜか?

トランプ大統領自身が株価に人一倍気を配っており、大きな減税政策を行おうとしていること、どんな形であれ、ウクライナ戦争や中東の紛争を終わらせようとしていること、そのイデオロギーに反対する人はいるかもしれないが、経済全体から見ると、減税も、戦争終結もプラスに働く要素だからだ。

また、関税引き上げに見られるように、これを本気でやろうというよりは、中国以外の国には、移民抑制、麻薬の流入抑制の取引に使っている要素が大きいと思われる。

そう考えると、トランプ大統領の政策が株価にマイナスに働く可能性は低いように思われる。

---------- 浦上 登(うらかみ・のぼる) コンサルタント 早稲田大学政治経済学部を卒業後、三菱重工業に入社、海外向け発電プラントの仕事に携わる。ベネズエラ駐在、米国ロサンゼルス営業所長などを歴任後、三菱重工グループの保険代理店に移り、取締役東京支店長。2009年にはファイナンシャル・プランナーの上位資格CFPを取得。2017年にサマーアロー・コンサルティングを設立、著書に『70歳現役FPが教える 60歳からの「働き方」と「お金」の正解』(PHP研究所)がある。 ----------

退職金は額面の大きさに騙されてはいけない…「一時金か年金か」手取り額を最大化する受け取り方

退職所得控除と2分の1課税が関係

退職金は会社員がまとまった資金を手にする唯一のチャンス。少しでも有利に受け取りたいところだ。Money&You代表取締役でマネーコンサルタントの頼藤太希さんは「一時金で受け取るか年金で受け取るかによって手取り額に大きな差が出ることは知っておいたほうがいい」という――。

50代のうちに退職給付制度を調べておこう

会社員ならば、老後資金として退職金をあてにしている人も多いことでしょう。しかし、退職金は、どの会社でも必ずもらえるわけではありません。

厚生労働省の「就労条件総合調査」(2018年)によれば、退職給付制度がある会社は80.5%で、残りの約2割の会社には退職給付制度がありません。定年直前になって、慌てないためにも、定年が近い50歳代になったら自分の会社の制度を確認してください。

退職給付制度には、退職金を一括でもらう「退職一時金」と、受け取り方が選択できる「企業年金」の2つがあります。前出の調査では、退職給付制度がある会社のうち、73.3%が退職一時金制度のみを採用しています。ただし最近は、退職給付制度の見直しを行う企業も増えています。

会社によっては一時金制度に加えて、企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)などをあとから導入するなど、複数の制度を併用している場合もあります。大企業に勤めている場合は、2つか3つの制度があることが多いでしょう。

自分の退職金を確認する3つの方法

具体的には、以下のいずれかの方法で確認できます。

・会社の就業規則を確認する

・会社の退職金規定を確認する

・人事や総務などの部署に問い合わせる

会社に退職給付制度があるかないか、どんな種類の制度を導入しているかは、会社の就業規則や退職金規定に必ず記載されています。わからないことや書類が見当たらない場合は、人事や総務などの担当部署に問い合わせて聞いてみましょう。

50代でもOK、定年までに退職金を増やす方法

退職一時金や企業年金の額面を増やす方法を考えていきます。

●「退職一時金」や「確定給付企業年金」を増やす

「退職一時金(一括でもらう方法)」や「確定給付企業年金(以下、DB)」の場合、その役職・職務に何年ついているか、各職務での成果加算などのポイント制になっていることでしょう。

役職を上げられるかどうかは、自分の評価を上げるだけでなく、ポストが空いているかどうかもあるので、運の要素もあり、現実的には難しいかもしれません。

できることといえば、定年までしっかりと評価を積み上げること。退職金規定に「各職務の成果加算」などが記載されているのであれば、評価の積み上げが退職金を増やすことにつながります。

●「企業型DC」を増やす

続いて、「企業型DC」の場合、会社からの掛け金額がいくらかは、役職・職務によって異なることでしょう。「退職一時金」や「DB」と同じく、役職を上げられるかどうかは、現実的には難しいかもしれません。

一方で企業型DCでは、最終的にもらえる金額は、ご自身の運用次第です。

企業型DCで投資できる商品は、元本確保型商品の「定期預金」または「保険」、そして元本変動商品の「投資信託」です。商品ラインアップでは、圧倒的に投資信託が多くなっています。

企業型DCでは、運用益にかかる税金がゼロになりますので、お金を増やしたいなら、投資信託一択です。

ところで、お金を増やしていくには「複利効果」の活用が欠かせません。複利効果とは、利息や運用益が次の利息や運用益を生み出していく効果のことです。

この複利効果をより味方につけるには、「運用期間を長くすること」と「運用利回りを高くすること」です。

企業型DCは、規約の定めるところにより、原則60歳~75歳の間で受け取りを開始します。運用利回りを高くすること、と運用期間を長くするために、受け取り開始を遅らせることも一つの手となります。

運用利回りを高くすることについてですが、運用利回りが高い、つまりリターンが高いということは、その分リスク(リターンの変動幅)も当然高くなります。リスクとリターンはトレードオフ(比例)の関係です。

目標利回り別の投資信託の選び方

投資信託のリスクとリターンはどうかというと、組み入れる資産によって異なりますが、「国内→先進国→新興国」「債券→不動産(リート)→株式」の順にリスク・リターンが高くなります。バランス型のリスク・リターンはそれぞれの国・資産のリスク・リターンを平均した程度です。

どの投資信託を選ぶかは、皆様自身のリスク許容度(損に耐えられる度合い)に合わせて決めましょう。

目標運用利回りが3%ならば、国内外の株と債券に投資する「4資産バランス型」、目標運用利回りが3~5%ならば、国内・先進国・新興国の株と債券、国内外の不動産(リート)に投資する「8資産バランス型」、目標運用利回りが5%超ならば、全世界株(オルカン)や米国株インデックス型などが候補になるでしょう。

仮に50歳時点で企業型DCの資産が400万円、毎月の拠出金が3万円だったとしましょう。60歳までの10年間を、運用利回り3%で運用できると約957万円、運用利回り5%で運用できると約1117万円になる計算です。

退職金は受取方で手取り額が変わる

退職一時金は一時金で受け取るしかありませんが、企業年金の場合、規定によりますが、一時金、年金、一時金&年金の3通りあることが一般的です。年金で受け取りましょう。

どのように受け取るかによって、税金や社会保険料が変わってきます。

一時金(一括で受け取ったお金)で受け取った場合は退職所得として所得税・住民税の課税対象になりますが、退職所得は分離課税となり、他の所得とは区別して課税されます。また、一時金の場合、税金を計算するときに「退職所得控除」が利用できます。

退職所得控除が一時金よりも多い場合には、税金はかかりません。

また、一時金が退職所得控除より多い場合には、一時金から退職所得控除の金額を引き、2分の1をかけた金額(2分の1課税)が退職所得となります。この退職所得に所定の税率をかけ、控除額を差し引くことで、所得税や住民税の金額が算出されます。

勤続年数20年超なら退職金の税金が有利になる

注目したいのは、退職所得控除の「勤続年数」。

退職所得控除の金額は勤続年数が長くなるほど多くなります。そして、20年以下か20年超かで退職所得控除の計算式が変わります。20年以下の場合は毎年40万円ずつ増加するのに対し、20年超の部分は毎年70万円ずつ増加するようになっています。

なお、1年未満の端数は切り上げとなりますので、退職日をずらして勤続年数が増やせないか相談しましょう。一時金でもらう場合には社会保険料の負担は増えない点も注目ポイントです。

年金は、規定によりますが、5年、10年、20年間と年数を指定して、その期間で少しずつ受け取る方法です。

退職金を確定年金や終身年金で受け取ると退職所得ではなく「雑所得」の扱いになります。国民年金や厚生年金といった公的年金の収入と合算した金額から「公的年金等控除」という控除を差し引いた雑所得に所定の税率をかけ、控除額を差し引くことで、税金を算出します。一時金と違い、退職所得控除は活用できません。

退職金を手取り額で考えると一時金が有利

年金で受け取る場合の社会保険料は、退職金をもらったあとも継続して働く場合には会社の社会保険に加入しますので、保険料に影響はありません。一方、国民健康保険加入の場合には、雑所得も含めた所得で保険料を計算することになるため、毎年受け取る年金額が保険料に影響する点に注意です。

なお、年金で受け取る場合ですが、資産を一度に現金化して、期間で少しずつ受け取る訳ではありません。DBの場合、受け取っていないお金は、規定に記載される運用利率で会社が運用してくれます。年1~1.5%が一般的です。企業DCの場合は、自分自身で運用している商品の成績によります。

つまり、年金受け取りにすると、運用しながら取り崩すことになるので、額面金額の合計は、一時金よりも、年金の方が大きくなります(企業型DCでは運用によっては多くなる可能性も減る可能性もあります)。

「額面金額の合計が多いならば、年金で受け取った方が良い」と判断するのは早計です。

実際に手元に残るのは、税金・社会保険料を払った後のお金ですので、手取りで考える必要があるからです、

結論ですが、多くの場合、一時金で受け取ったほうが手取り面で得をします。

それだけ「退職所得控除」と「2分の1課税」の効果は大きなものがあります。一時金の額が退職所得控除より少ないならば税金はゼロですから、一時金で受け取るのが一番得です。

退職金を年金で受け取ったほうがよい人の特徴

退職所得控除より一時金のほうが多い場合でも、一時金で受け取った方が手取り面では一番得する可能性が高いです。退職所得控除の枠ぎりぎりまでは一時金で受け取り、残りを年金で受け取るという手も良いでしょう。

60歳以降も働いて公的年金はまだ受け取らないという場合、60歳以降の公的年金等控除の非課税枠を有効活用できます。65歳未満は60万円まで、65歳以上は110万円まで非課税で受け取れます。

以上は、手取り面から見た受け取りの考え方ですが、あえて年金で受け取ったほうがいい人もいます。それは、無駄遣いしてしまいそうな人です。

退職金は、多くの人にとって、これまで手にしたことのない金額です。まとまった金額を手にしたことで気が大きくなり、大きな買い物をしたり、これまでしたことのない投資をいきなり始めたりして、お金を失ってしまいがちなのです。

年金で受け取ると、税金や社会保険料はかかってしまいますが、毎年安定的に受け取れるので管理がしやすく、無駄遣いも減らせるでしょう。

皆様にとって、有利に受け取れる方法を考えて選択してくださいね。

定年が65歳の場合に使えるトクする受取方法

ややこしいのですが、大切な受け取りテクニックを最後にお伝えします。

先ほど、企業型DCの資産を増やすところで、運用期間を長くして、受け取り開始を遅らせる話をしましたが、定年の年齢が65歳の場合は話が違ってきます。

定年年齢が65歳の場合、60歳で企業型DCを一時金で受け取り、65歳で退職一時金(またはDB)受け取った方が支払う税金が減りますので、その場合は、企業型DCの受け取りを遅らせない方が良いでしょう。

理由は、退職所得の合算対象となるルールが関係しています(図表4)。

図表4のルールに則れば、

・退職金一時金(またはDB)受け取りから20年を空ければ、企業型DCの退職所得控除が使える。

・企業型DC受け取りから5年を空ければ、退職金一時金(またはDB)の退職所得控除が使える

ことになります。

企業型DCは60歳~75歳の間で受け取らないといけませんので、定年時に退職一時金(またはDB)を先に受け取り、20年以上空けてから企業型DCの一時金を受け取ることはできません。また企業型DCを60歳より前に受け取ることもできません。

よって、定年年齢が65歳の場合には60歳で企業型DCを一時金で受け取り、65歳で退職一時金(またはDB)受け取るという一手が打てるのです。

該当する場合は60歳で受け取り手続きをするのを忘れないようにしましょう。

以前の記事「順番を間違えると数十万円の損『退職金とiDeCo』手取りを最大化する受け取り方はどれか」で、退職金とiDeCoの受け取り方を解説しています。

iDeCoを企業型DCに置き換えてお読みいただいても差し支えないので、お時間があればご一読ください。

世の中には、知っているか、知らないかで受け取るお金に差がついてしまうことが多々あります。本記事が、皆様のお役に立てれば幸いです。

「お金が貯まらない人の玄関先でよく見かける」1億円貯まる人は絶対に置かない"あるもの"

3万世帯の家計診断をしたFP断言

3万世帯を超える家計診断を手掛けてきたファイナンシャルプランナーの藤川太さんは、1億円貯められる家にはある共通点があることに気づいたそうです。それは、玄関を見るだけでわかるといいます――。

玄関先に置かれたプランター

1億円貯まる人には家計管理がしっかりできている人が多いのですが、それは家を見ただけでも、ある程度わかります。家計診断でご自宅を訪問する機会がありますが、家計管理ができてお金を貯めている家庭は、家の中がとてもキレイです。

必要最小限のモノで暮らすミニマリストほどではありませんが、モノが少なくてきれいに片付いています。おそらく、本当に必要なものしか置いていないのでしょう。

一方、お金が貯まらない家庭は、例えば靴箱の上にごちゃごちゃと小物が置かれています。玄関先も同じです。プランターなどが無造作に置かれていたりします。玄関先を飾りたい気持ちはわかりますが、大抵は長続きしません。世話がされないままの植物が放置されていることが多いのです。貧乏神が住む家ということですね。そうした家庭を訪問して、いざ家計簿をチェックすると「貯まらないはずだ」と合点がいくことが少なくありません。

1億円貯められるようなご家庭は、家の中同様、玄関先もすっきり整理され、プランターを見かけることはほぼありません。

お金が貯まる人の冷蔵庫はすっきり、冷凍庫はぎっしり

冷蔵庫も同じです。家計管理ができている家庭の冷蔵庫の中はすっきり整頓されています。全体の容積の半分程度しか入っておらず、奥まで見通せることが多いものです。廃棄する食材を多く出さないためには、無駄な食材を買わないことと、冷蔵庫に詰め込まないことが重要です。スッキリした冷蔵庫は省エネにもつながります。

逆に冷凍庫はぎっしりと詰まっています。特売の食材や業務用スーパーで買った食材を、切り分けてパックして冷凍庫に保存します。その習慣がしっかりできています。冷凍庫の場合は、隙間なく詰まっていたほうが、省エネにつながりますので一挙両得というわけです。この傾向には地域による差はありません。北海道から沖縄まで、日本全国に共通しています。

家計管理の秘訣は「捨てる技術」にあり

家の中がきちんと片付いている家庭は、時間はかかりますが資産1億円を達成できる可能性が十分にあります。

家の中がすっきり片付いているのは、そもそも無駄なものをつい買ってしまうことがないからでしょう。必要なものを吟味して買っているので、衝動買いもありません。

対照的にUFOキャッチャーで獲得したぬいぐるみがあふれている家も見かけますが、それを得るためにお金をいくら使ったかを考えると恐ろしくなります。

家の中にモノが少なければ、掃除がしやすくなり、常にきれいな状態を保つことができます。そのためには、捨てることも重要です。玄関にプランターを置きっぱなしにしたり、部屋の中にモノがあふれている人は、「捨てられない人」でもあります。

家計管理の秘訣を一言でいえば、“捨てる技術”です。欲しいものはたくさんあります。マイホーム、車、子どもの教育……。すべてを満たすには莫大なお金がかかります。何を選んで、何を捨てるかが大事です。

お金を貯めている人と話をすると、「わが家は子どもの教育にお金をかけています」など、お金を何に使うか、使い道がとても明確です。

ポイントカードがさっと出せない残念な財布

家計管理の状況は財布を見てもわかります。家計相談が終わり相談料をいただく際に、相談者の財布を見て、お金が貯まらない理由を改めて理解することも少なくありません。財布には、持ち主がお金に対してどのような意識をもっているかが表れます。

たとえば、お金が貯まらない人は、買い物をしてレジでおつりを受け取ったとき、レシートとお札をそのまま財布に入れてしまいがちです。レシートをくしゃくしゃにして小銭入れに入れてしまう人もいます。

反対にお金持ちの財布は、きれいに整理されお札が種類順に並んでいます。向きも同じです。きちんと整理された財布なら、いまいくら入っているか把握しやすいので、「知らない間にお金がなくなっていた!」ということも起こりません。

お金の貯まらない人の財布には、クレジットカードやポイントカードがあふれています。カード用の仕切りはいっぱいでお札のスペースにまで入り込んでいることもあります。ポイントカードは「いつか使うだろう」と持ち歩いているのですが、数が多いので会計のときに見つけられずに「もういいです」となってしまうことが多いのです。

クレジットカードは2枚まで、ポイントカードは3枚までなど、財布に入れる枚数のルールを決めておくと管理しやすくなります。レシートは毎日財布から出したいものです。それが無理なら1週間に一度は出して整理しましょう。それ以上貯めてしまうと、家計簿をつけるのも面倒になってしまいます。

年収が高い人ほどトイレ掃除を重視している

ここで興味深いデータを紹介します。メディプラス研究所・オフラボが全国の女性7万人を対象とした「ココロの体力測定」(2018年)からトイレの使い方意識とストレスの関連を調べたものです。

それによると、世帯年収800万円以上で低ストレスの女性ほど、トイレ掃除を重視していることがわかったのです。この調査では、厚生労働省のストレスチェックの基準と年収によって「世帯年収800万円以上×低ストレス」「世帯年収800万円以上×高ストレス」「世帯年収800万円未満」の3つのグループに分けて、トイレの使い方意識をまとめています。

「用を足すたびに少し掃除をする」「トイレ掃除は毎日行う」人の割合が最も多かったのは「世帯年収800万円以上×低ストレス」のグループだったのです。「世帯年収800万円以上×高ストレス」のグループも「世帯年収800万円未満」に比べると、掃除の意識が高いようです。この結果からも、「掃除」と「稼ぐ力」には何らかの関係がありそうです。

こまめに掃除や整理整頓をすることも、資産1億円に一歩近づく方法といえるでしょう。

新NISAに惑わされるな…「一般人は、まず借金を返済したほうがいい」と経済ジャーナリストが説く訳

2023年12月22日

世界情勢や政治が不透明で不安定な今…自ら「情報収集」や「判断」はできるのか?

これまでの運用資産への非課税優遇をさらに拡大する制度「新NISA」が2024年から始まる。

長く続いたデフレ経済では、資産を運用せず預金にするだけでもよかったが、物価が上昇するインフレ時代を迎えて、預金は資産価値が目減りしていく。そんな状況で、新NISAの活用に乗り遅れるな、といわんばかりに、一般人に投資を促す話があちこちで大流行だ。

プロの投資家であれば、経済や投資環境に関係なく、常にどんな投資をすればいいのかを考えるのだろう。一方、経済や投資知識の乏しい一般人がいま、投資するのにふさわしいタイミングなのだろうか。

何十年という期間で運用するなら、状況を少し冷静に見極めるタイミングがあってもいい。一般人にとって、いまはそういうタイミングなのかもしれない。

「長期投資なら大丈夫と言われても、相場は必ず右肩上がりになるわけではありません」

「日本の株価は’24年前半にかけて下落し、後半に持ち直す可能性があります」

こう話すのは、みずほリサーチ&テクノロジーズの酒井才介・主席エコノミスト。投資環境については当面、慎重に見極めてもいいかもしれないという見方が、専門家からも出ている。

これまで貯蓄中心だった一般人が、資金を投資に振り向けることについて、経済ジャーナリストの荻原博子さんは、こんな見方をしている。

「投資は安定した環境で、正常な金融市場でするものです。いまは、どれをとっても不安定です。新NISAを利用した長期投資なら大丈夫と言われても、日本の株式市場で相場は必ず右肩上がりになるわけではありません」(荻原博子さん・以下同)

日本の株式市場については「非常にゆがんでいます」と、荻原さんは指摘する。

日本の株式市場で大口の投資家といえば、金融政策の手法としてETF(指数連動型上場投資信託受益権)で株を大量に買い入れている日本銀行のほか、年金基金(年金積立金管理運用独立行政法人)、そして外人投資家だ。これら投資家の存在感が大きく、株式市場で個人投資家の影が薄い。

日本の株式市場で

「そこに一般人が新NISAで呼び込まれることになります。特に、外人投資家などプロは逃げ足も速く、勝ち逃げされて、一般人が取り残されることになると罪深い」

「投資は安定した環境で、正常な金融市場でするものです」と言う荻原さん。現在の日本の株式市場については「非常にゆがんでいます」と指摘する(PHOTO::共同通信)

荻原さんは、いまの世界情勢や政治が不透明で不安定になっていて、「投資する状況なのか」と疑問を持っている。

たとえば、ウクライナ戦争は泥沼の状態になっている。イスラエルとパレスチナの対立を受けて、スエズ運河に通じる紅海で、アラビア半島南部のイエメンの反政府組織「フーシ派」がイスラエル寄りとみている商船を攻撃するなどで、国際物流への影響が懸念されている。日本の政治に目を向けると、政権の支持率が低下しており、先行きの不透明感が強まっている。

一般人は投資をするよりも、借金を抱えている人が多く、荻原さんは「まず借金を返済したほうがいい」と話す。特に、住宅や教育などのローンを抱えている働き盛りの世代を意識している。

米国経済が減速、日本の実質賃金はマイナス…’24年は投資判断が難しい1年に

国内外の経済は’24年に向けて、どうなるのだろうか。エコノミストの酒井さんは、世界経済をけん引するのは米国と中国で、中国は不動産バブル崩壊で経済の調整が長引くという。もう一方の米国について、酒井さんは次のようにみている。

「’24年前半は米国経済が減速していき、株価にはネガティブとなりますが、その後は政策金利の利下げが視野に入り、株価にポジティブとなるかもしれません」(酒井才介さん・以下同)

米国では消費が減速し、インフレ率も鈍化してきているという。人手不足は女性や移民が労働市場に入ってきていることで、供給面の制約が解消に向かっているとも。

日本の経済はどうなるのか。政府が強く期待する企業の賃上げは、’24年の春闘で前年以上の引き上げとなる可能性もあるという。

酒井さんは、人手不足の深刻化や、輸出産業を中心とした企業収益の好調、賃上げせざるを得ないような雰囲気が社会的にあると指摘する。日銀は春闘の賃上げ状況を確認したタイミングで、金融機関が日銀に預ける一部の預金への「マイナス金利」を解除する可能性があるとみている。

日銀は’24年12月19日の金融政策決定会合で、金利を極めて低い水準に抑える現行の大規模な金融緩和策の維持を全員一致で決めた。低金利で経済を下支えし、’24年春闘での賃上げを後押しする(PHOTO:共同通信)

一方、日本の国内総生産(GDP)は’24年7~9月期で、個人消費の不振からマイナスとなっている。

酒井さんは「日本の実体経済が弱い」と話す。物価上昇分を差し引いた実質賃金はマイナスが続いており、実質賃金がプラスに転じるのは’24年後半になると予想する。

酒井さんはこうした見方に基づき、日本の株式市場について、’24年前半にかけて下落、後半にかけて持ち直す展開を予想している。

いまのタイミングで、一般人が投資を始めることについて、酒井さんはこんな見方をしている。

「日本人は一般的に、金融のリテラシー(知識・判断能力)が十分なのでしょうか。米国と違い、金融のリテラシーが低いのではないでしょうか。

新NISAは投資をするきっかけになりますが、自ら情報にアクセスして、経済環境や金融政策、為替変動のリスクなどをしっかり判断していく必要があります」

荻原さんも「国が投資教育を十分にしてこなかった」と話し、これまで貯金を奨励するばかりだったと指摘する。

資金に余裕のある人が投資をするのは、悪いことではない。投資は自己責任であり、おいしい話がころがってくるわけでない。知識や判断能力も必要で、投資するタイミングも大切になる。新NISAの開始ばかりに目を奪われず、投資するならば、勉強しながら情報を収集し、タイミングを判断していきたい。

荻原 博子 経済ジャーナリスト。1954年、長野県生まれ。大学卒業後、経済事務所勤務を経て独立。以降、経済ジャーナリストとして活動。家計経済のパイオニアとして、経済の仕組みを生活に根ざして平易に解説する第一人者として活躍。

取材・文:浅井秀樹

富裕層は「スマホ」と「コーヒー」に目もくれない

そもそもコンビニへ行かない

目の前の「ごちそう」に手を出さない自制心の強い人は、財布の紐もかたい。コツコツ貯めた種銭が将来何百倍にもなることを知っているのだ――。

欲望の対象に「視線を向けないこと」

前回(http://president.jp/articles/-/17376)は、「マシュマロ実験」のお話をしました。概要は……。

4歳の園児に「目の前のマシュマロ1個をすぐもらう」か、「20分間待って2個もらう」かを選ばせる、というのが実験の内容。結果はどうだったかと言えば、我慢できず1個だけもらった子が3分の2、残りの3分の1が我慢して2個もらった。実験したスタンフォード大学の教授は、園児たちのその後を追跡。欲求に打ち勝った自制心の強いグループは、欲求に負けたグループより、大学進学適正試験の点数が高く、中年時の肥満指数が低く、ストレスにうまく対処する、といった共通点があったという。

自制心、つまり「欲を制する」ことは、人生の成功に極めて大きな影響を与えるということです。とりわけ富裕層になりたい、と心のどこかで思っている読者の皆さんにとって、この自制心を働かせて種銭を貯めることは重要なミッションとなります。

安田財閥の創業者で、大正時代に国家予算の8分の1の巨富を築いた安田善次郎は著書の中で同じ趣旨のことを述べています。

「勤倹とは、単に金銭のために言うのではない。結局は自己の欲を制するということに帰するのである。人には情欲というものがあって、これが自己を捕らえようとする。それを制して身を慎み、行いを正しくし、独立独行し、人としての勤めをまっとうしてこそ、人間甲斐があるというべきだ」(『大富豪になる方法』安田善次郎)

というわけで、今回はマシュマロ実験から分かった、自制心を働かせやすくする戦略についてお話します。

マシュマロ実験を受けた4歳児のうち、3分の1はマシュマロにむしゃぶりつかないで20分間耐え切るわけですが、この4歳児たちには彼らなりの戦略がありました。

4歳児が考えた自制のための最大の戦略。それは、「マシュマロを見ない」「マシュマロを遠ざける」というものです。

誘惑に負けたグループの子は、そうした対策を取らず、実験開始直後からマシュマロを凝視したり、触って感触を堪能したり、匂いをかいだりしました。そうした子はほどなく「陥落」し、目の前の1個にむしゃぶりつきました。

一方で、マシュマロを2個もらえたグループの子は、マシュマロから視線を離したり、テーブルの端っこにわざと押しやったりしました。誰に教わったわけでもないのに、欲望の対象に視線を向けないことが自制心を保つのに役立つと理解 していました。

自制する方法として、そんなこと(見ない、遠ざける)は当たり前の行為だとお考えの読者もいるかもしれません。

しかし、われわれが生活しているのは「実験室」ではありません。実験室には、マシュマロしか置いてありませんが、実際の社会生活にはもっと多くの思考を占領する雑多な情報が あちらこちらにあります。そのような環境の中で、自制することは思いのほか難しいはずです。

そもそも富裕層はコンビニへ行かない

常々、僕が考えている、お金が貯まらない人の特徴は次のようなものです。

(1)毎朝、通勤途中にコーヒーショップでコーヒーをテイクアウトする

(2)スマートフォンを所有し、毎日使っている

(3)会社帰りに、用事がないのにコンビニに毎日立ち寄る

額の大きな出費は、当然、本人も自覚しているので、買う買わないの対処は比較的しやすいですが、(1)~(3)の目に見えにくい小さな浪費は自覚症状も少なく、これが貯金できない原因のひとつかと思います。

そこで4歳児の偉大な戦略をどうかお役立ていただきたい。

彼らの自制心の持続に有効だったのが「イフ・ゼンプラン」を準備する方法です。イフは「もし~したら」、ゼンは「そのときは~」。ゼンの「そのときは~」の「~」に入る内容は、「誘惑に抵抗する望ましい反応(対処)」にします。

想定された誘惑が実際にあった際に、何も考えなくても自動的に自分が行動できる準備をしておくのです。(このプランはマシュマロ実験の結果を踏まえ、スタンフォード大学のウォルター・ミシェル達が考案)

言葉だと少しややこしいので、実際にやってみましょう。

(イフ)「もし、朝、○○コーヒーの看板の近くを通りかかったら」

(ゼン)「横断歩道を渡って道の反対側の歩道を歩こう」

こうやって「マシュマロを遠ざける」ことが衝動のコントロールを楽にします。

人間の衝動的な欲求を動かす「ホットシステム」は誘惑が現れると即座にゴーサインを出します。一方、衝動を抑制しようとする「クールシステム」の働きはホットシステムによって弱められます。そのため、ホットシステムが働くと同時に、誘惑に抵抗するためのプランが働くようにあらかじめホットシステム内に組み込んでおく。そんなイフ・ゼンプランを準備しておくといいのではないでしょうか。

前述の(2)もチリツモの浪費の典型です。スマートフォンの基本料金は高いですし、ネットショップでの買い物もできます。簡単にアプリ内課金できてしまうリスクもありますし、ソーシャルゲームで時間浪費をするリスクもあります。

そのような「マシュマロを見ない」ために、スマートフォンを持たないのも選択肢のひとつです。ちなみに、僕はほとんど家から出ないで仕事をしていることもあり、PHSを使っています。ソーシャルゲームは1度もやったことがありません。また、衝動買いしないようにクレジットカードも財布の中に入れていません。そもそもマシュマロを見ることができないようにしてあります。

疲れと雑念が、人を浪費に走らせる

(3)のコンビニもかなり手強いです。コンビニに連日のように立ち寄る習慣がついてしまっていると、何も買う予定がなくても、帰宅の途でつい誘蛾灯に集まる虫のように、ついふらふらっと夜のコンビ二に吸い寄せられがちです。そして、気づけば財布を開いている。

一度店内に足を踏み入れると缶ビールを買う、ツマミの惣菜を買う、プレミアムスイーツを買う、最後にレジでタバコを買うなど、本当は欲していないモノやなくてもよかったモノを「ついで買い」させる仕掛けが店内の随所に見られます。それにまんまと乗って「上得意」になってしまってはいませんか。

ちなみに、僕は自制心を働かせる力が弱く「誘惑に負ける自信があります」ので、最後にコンビニに立ち寄ったのがいつなのか覚えてないくらい行っていません。

日常生活は、実験室の無機質な「何も無い」環境とは全く条件が異なります。

帰宅途中、頭の中には様ざまな雑念がよぎっています。

「あした課長から頼まれた資料を作らなきゃ」

「今週中に出張の旅費の精算をしないと」

「お! 飲み会の誘いのメールだ。何を着ていこうかな?」

「そういえば、宅急便の不在通知が置いてあったな」

「腹減ったな~」など。

さまざまな雑念が頭を占領しているなかで、仕事帰りの夜道でいつものコンビニの店内照明が煌々と灯っている前を通ったら、果たして「マシュマロを見ない」、「マシュマロを遠ざける」ことを実行できるでしょうか。

帰宅途上のビジネスパーソンは、通勤ラッシュなどで体も頭の思考能力も疲れていてスキだらけ。イチコロで、誘惑に負けそうです。

しかし、通勤経路は分かっていますから、周到なイフ・ゼンプランを作ることは十分に可能ですし、あるプランが上手く機能しなければ代替のプランはいくらでも考えられそうです。そうすれば「雑念がいっぱい」の脳であっても自制心が働きやすくなります。

自制心が働きやすいようにするために、街にあふれる自分にとってのマシュマロを「見ない」「遠ざける」イフ・ゼンプランが、冗費の節約と種銭の貯蓄、ひいては富裕層への道へとつながっています。

「人生は楽しむべき」は浪費の言い訳?

自分の財布が「給与収入のみ」の人にとって、今の1万円は低金利の時代ですから10年後もほとんど増えてなくて1万円のままかもしれません。しかし、以前お話したその他3つの財布がある人(参照記事:年収3000万でも“下っ端”! 本物のお金持ちは「財布が4つ」http://president.jp/articles/-/16155)にとっては、今の1万円は将来の100万円をつかっているのと同義かもしれません。

(参照記事:年収3000万でも“下っ端”! 本物のお金持ちは「財布が4つ」http://president.jp/articles/-/16155)

「これっぽちの小さい金額を貯金したってしょうがない」と思ってしまう人はおそらくお金を増やせません。このタイプの人は、「若いときにお金をつかって人生を楽しまなければ意味がない」といった考えを抱いています。いわばキリギリス派の人は、今の1万円が将来も1万円だという考えに結びつきやすいです。これは、生涯で稼ぐ総額が一定だという考えともいえます。そうであれば、先に使うか後に使うかの違いだけであって、ならば若い頃に使おうという考えに傾きがちです。

今の1万円をつかうことが、実は将来の事業収入や不動産収入、配当収入の100万円を食いつぶしているのと同義だと理解する人は、生涯で稼ぐ総額が一定だとは考えません。

自制心を働かせ、報酬を先送りにすることがとてつもなく大きなリターンを生むこと、今つかわなければ、将来使い切れないほどのお金が入ってくることを知っているからです。

勤倹節約し、贅沢を慎み、貯蓄することが、生涯を通して加速度的に資産を膨張させることを理解する必要があります。

次回は、マシュマロ実験に耐えた4歳児が自制心を保った対策(戦略)その2についてご紹介します。

*筆者・金森重樹氏にお金に関する悩み相談をしたい方は、下記URLのフォームにご記入ください。

*受け付けた質問の一部に関して、金森氏が記事内で回答する場合があります。なお、金森氏より質問者に連絡することは一切ございませんし、営業目的に利用することもございません(記入フォームにアドレスなど連絡先の書き込み欄はありません)。

https://docs.google.com/forms/d/1QL5Ik3u31anl6QRjpkUdgZw7NqKS4EpmVd3cIUVz82s/viewform

「みっともなく生きる」これが富裕層への近道だ

年金を月19万円もらえるのは、現役時代にどのぐらいの収入があるの?

2023年11月

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、現役時代にどのぐらいの収入があれば、将来、年金を月19万円もらえるのかについてです。

Q:年金を月19万円もらえるのは、現役時代にどのぐらいの収入があるの?

「会社員が将来年金を月19万円もらうには、働いているときに、どのぐらいの収入が必要ですか?」(30歳・会社員)

A:年収の目安は677万3952円(月額56万4496円)です

会社員は、受給要件を満たすことで原則65歳から老齢基礎年金と、老齢厚生年金を受け取れます。老齢基礎年金は、未納期間・免除期間が全くない人は、月額6万6250円(2023年(令和5年)度満額)が受け取れます。

老齢厚生年金は、現役世代の収入金額(給与など)と勤続年数によって、次の計算式で計算されます。

(1)平成15年3月までは、平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの加入期間

(2)平成15年4月以降は、平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の加入期間(※)

※スライド率等については省略。乗率は昭和21年4月2日生まれ以降の人の新乗率を使用

今回は、将来年金を月19万円もらえる現役時代の収入について計算してみます。

例として相談者を2023年(令和5年)現在30歳、1993年(平成5年)生まれの方とします。20歳から国民年金に加入し、その後、22歳以降60歳まで(38年間)、厚生年金に加入した場合で計算してみたいと思います。

なお、相談者が会社に入社した年(22歳)は、2015年(平成27年)となりますので、老齢厚生年金を計算するときは(2)の平成15年4月以降の計算式のみを用います。ボーナス込みで、38年間の年収の変更は考慮しません。

この条件で考えると、相談者は、老齢基礎年金を令和5年度で満額約6万6250円受給できることになります。そのため、毎月19万円の年金を受け取るには、老齢厚生年金は月額12万3750円(19万円-6万6250円)受け取る必要があります。

老齢厚生年金を月額12万3750円(年額148万5000円)受け取るための年収を(2)の計算式で計算すると下記のようになります。

●計算式

平均標準報酬額×5.769/1000×456カ月(加入期間)=148万5000円(年間の厚生年金受給額)

平均標準報酬額=148万5000円/(5.769/1000×456カ月)≒56万4496円

平均標準報酬月額を年収に換算します。

56万4496円×12カ月≒677万3952円(年収)

このように、毎月19万円の年金を受け取る生涯平均年収の目安は677万3952円(月額56万4496円)となります。

ちなみに、もし専業主婦の配偶者がいた場合、配偶者の老齢基礎年金が年額で6万6250円受け取れ、夫婦2人の年金受給額は25万6250円になります。

さらに要件を満たせば、厚生年金加入者の老齢厚生年金に配偶者加給年金が上乗せされます。2023年(令和5年)度の配偶者加給年金の金額は、39万7500円(昭和18年4月2日以後生まれの特別加算額を含む)です。配偶者加給年金は、配偶者が65歳になるまで加算されますので、メリットは大きいです。

相談者が配偶者加給年金額を受け取れる場合、年金受給額は25万6250円にさらに加算されることになります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

私は過去に共済年金22年、厚生年金3カ月の加入歴があります。私が特別支給の老齢年金を受給すると夫の加給年金はなくなるんでしょうか?

2023年11月

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、妻が特別支給の老齢厚生年金をもらった場合、夫がもらっている加給年金は支給停止になるのかについてです。

Q:私が特別支給の老齢年金を受給すると夫の加給年金はなくなるんでしょうか?

「主人は、昭和28年生まれ、私は昭和38年生まれです。現在主人は年金受給者で、加給年金も加算されています。

私は現在無職ですが、過去に共済年金22年、厚生年金3カ月の加入歴があります。私が63歳になると、私は特別支給の老齢年金を受給するらしいです(何かの表でみた)。そうなると、今、主人に加算されている加給年金はなくなるんでしょうか」(ぽっぽ)

A:相談者が特別支給の老齢厚生年金の受給資格があると、夫に支給されている加給年金は支給停止になります

相談者は、過去に共済年金加入期間22年あり、昭和38年生まれの女性ですので、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。

加給年金とは、配偶者が老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金。被保険者期間が20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は支給停止になります。

したがって、相談者が特別支給の老齢厚生年金の請求をしないで受け取らなくても、被保険者期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利があるので、夫の加給年金は支給停止されます。

令和4年4月以降、生計を維持している配偶者が被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金を受け取る権利がある場合、加給年金は支給停止されるという年金制度の改正がありました。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

消えた年金【日本の年金制度】

年金探偵が行く

初回放送日: 2023年10月21日

2007年に発覚した「消えた年金問題」から16年。本人も家族も気づかず請求されないままになっている年金記録が日本には今なお1700万件以上ある。社会保険労務士の柴田友都さん(75)は、本人や遺族の依頼を受けて年金を探す活動をしており、これまでに5000件以上を見つけ出した。その実績から「年金探偵」と呼ばれる柴田さん。「埋もれた年金」の発掘を続ける活動を描き、この国の年金制度の課題を見つめる。

日本は本来の「民主主義」ではないです。

日和見主義国家ですかね?

kitoさん:

の感想:

ちょうど、先週末から年金ネットにログインし

年金記録の職歴と標準報酬月額を照合していたので

(各社の給与明細は全て保管している)

誠に感慨深いものがありました。

NHK番組では、既に亡くなっている方であっても

未請求の年金を発掘し、年金は生きた証と

戦中に軍需工場に動員された方々や

東北で被災された方々のご遺族や

役所の焼失で年金記録が消滅した方を

支援して受給権を援護する

柴田先生の活動が紹介されていました。

お年寄りが声をあげやすいように相談無料。

埋もれた年金が発掘され受給に至った場合のみ

成功報酬として受給額の20%+消費税。

(& 年金請求事務手数料20000円+消費税)

高齢者さん達への緻密な聴き取り調査や

日本年金機構に電話される柴田先生のお姿に

keitoは胸が震えました。

日本の社会保障制度の歴史マニアなので

貴重映像や資料もくいいるように拝見しました。

keitoは社会保険労務士 柴田先生の活動を拝見して

年金とは何か?という社会保障制度の根幹に

思いを馳せると同時に、問題点についても

深く考えることができました。

ありがとうございます。

終身年金20万円(全女性の1.3%)が目標の私は

リアルではそれを人に云わないですが

根堀り葉堀りと詮索ずきな人に応じると

勘づかれ揶揄されることがあります。

阻まれることもあります。

お金がそんなに大事なの?的なアレと

先のことなんて何あるかわからないトカね。

1.3%を目指すというのはなみなみなりません。

ましてやわたしは地方出身で高卒です。

母親は婚姻前に亡くなっており、

男女雇用機会均等法後の世代ですが

令和になっても育休産休を取得できる時代ではなく

保育園は教師・看護師・保育士ぐらいしか

受け入れがなかったです。

keitoの会社の代表取締役は

「家で料理してるような女性は管理職になれない。」

と、言ってましたし、

(経営手腕は好きでしたし、この方は超ビッグになりました。)

「哺乳類は管理職になれない。」とも。

バブルといえども所詮、昭和です。

働くことや、共に働く仲間が好きでしたが

家族の病気や自分の大病と子育てで

公務員のように終身雇用のレールに乗り続けることは

出来ませんでした。(よくある話です)

けれどその時その時、最低賃金でも

未経験のジャンルでも、新天地でも

派遣だろうと、アルバイトだろうと非正規だろうと働きました。

自分名義の年金を確保するとは

そういうことだと思ってきました。

柴田先生のお言葉道り、照合した年金記録は

履歴書以上にわたしの証でありました。

公務員のような終身雇用や専業主婦でいられた方のように

なめらかなシルクではなく、私の履歴は

つぎはぎだらけのパッチワークのようです。

希少がん治療のために退職は余儀なく

死ぬのだからと国民年金は拠出を止めましたが

命の念のため免除申請を出していたので、

数年生きてみてから、全額追納しました。

そうして積み重ねたひと月ひと月の記録が

もしなかったことにされていたらと思うと

言葉になりません。

年金受給権は誰にも奪うことができない権利です。

年金の受給権は「譲渡」「担保」「差押え」は

認めらていないので破産しても残ります。

(受刑者のそれもそうです)

元配偶者の常軌を逸した事業投資で

経済を脅かされる日々でしたので

それを知った時は驚きました。

今後の社会情勢によって目減りはあったとしても

他者に受給権をうばわれないのが公的年金です。

社会制度における相互扶助だからなんですね。

(自助と相互扶助が破綻すると公助になります)

1.3%に関しては様々な動機がありますが

子どもに助けてもらえることを期待するほど

目も手もかけてこなかった自覚があるので

経済的に頼るという発想が持てません。

もちろん世の中には、子どもを天塩にかけて

常に子どものことを考えて自分をあとまわしに

愛情たっぷりの笑顔で

「おかえりなさい」を欠かさない

そんなすてきなお母さま方がいらっしゃいますが

わたしはそうではなかったので

子どもに負担をかけられません。

そうはいっても、老いればどうしたって

人の手や制度を頼る弱者になります。

意固地に強がっても意味がありません。

そしてそれは、長生きするほど長引きます。

そんな時、手続き代行や知恵は借りたとしても

ボケても歩けなくても自立が可能なのが経済という領域です。

わたしがどんなに努力しても不運がまた襲ってきて

理想に追いつけなくて結果、親の鏡どころか

醜態をさらすかもしれない。

それもわかってるけど、わかっているけれど

無為無策で老いることにはまだ抵抗します( `ー´)ノ

若いひとたちへ

年金2000万円問題がマスコミで報じられてから

若い人たちまで老後資金を意識するようになりました。

それはよいことだと思います。

いろんな声がわたしにもきこえてきます。

「年金なんてもらえない。もらえるかどうかわからない。」

そういう時、わたしは思うのです。

「年金なんてもらえないわよ。」

とマスコミのインタビューに答える人の多くは

拠出しなかった人たちでその理由は様々あって

憂慮すべき事情であったのだと思います。

けれど、若い人たちにそのことをふせて

「年金なんてもらえないよ」の不満アピールすることで

次世代へ老後貧困を連鎖しているように見えます。

多くの若い人はバブル世代の我々よりずっと賢明で

年金はもちろん投資や副業、ポイ活にも余念がないですが

「年金はもらえないから払わない」を選択する方の多くは

情報弱者、ひいては社会的弱者が多いように思います。

年金制度のない国に暮らしたいですか?

介護保険のない時代に戻りたいですか?

税も社会保険も確かに負担は大きい。

しかし下り坂経済の日本で社会保障に背を向ける

覚悟と能力はありますか?

「では、僕等はどうしたらいいですか?

所得代替率は下がるかもしれないしインフレもある。

僕等の時代はバブルなんかじゃないです。」

決める。

私は20代で決めて、逆算しました。

自分名義の年金と資産の最低ラインを決める。

そこから逆算してOKならあとは自己投資です。

決めていたって難しい。

大病も、火事も、離婚も、倒産も

パンデミックや災害だって想定を超えて

ええ何が起きるかわからないそうですよ。

で、その何かは何度だって起こる。いや起きた。

決めていたって難しいのに

何も決めないで、誰かがお金をくれますか?

それは配偶者ですか?

親が遺産を残しますか?

福祉に身をゆだねますか?

宝くじはあたりますか?

わたし達が生きる不確実さのカオスの中で

ひとつの確実があります。

死ななければ人間は老いる。

「消えた年金」を取り戻す!その手順や探し方のヒントを紹介~あさイチ「持ち主不明年金」

2019年8月14日

老後2000万円問題で、年金不安が増す中、あることを解決して2000万円入ってきたという人がいる。

それが、2007年に問題となった「消えた年金問題」

持ち主不明の年金記録が大量にあることが判明し大問題になった消えた年金問題については、ご存知の方が多いと思います。

当時、その数5000万件と言われていましたが、実は現在も1800万件以上が未解決のままです。

もしかしたらあなたの年金も未解決年金の中に埋もれている可能性が。

先ほど2000万円が入ってきたという人、なんと持ち主不明年金を取り戻したことで2000万円が戻ってきたのです。

2019年7月29日放送のNHK「あさイチ」では持ち主不明年金を証明し、取り戻したという人や社会保険労務士で年金探偵・柴田友都さんが取り戻すための手順やアドバイスを紹介。

自分の年金もそうかもしれないという心当たりのある人はもちろん、そうでない人も、必見!もしかしたら心当たりがなくても不明年金がある可能性もあります。

持ち主不明年金問題

戦時中から始まった国民年金制度。

紙で記録されていて、やぶれたり、読めなくなってしまったものが大量にあることが発覚したのが持ち主不明年金問題。

昭和50年代からコンピューターで記録するも判読が難しいものや記録が抜け落ちてしまうものがあり、持ち主不明年金が大量に発生。

さらに、平成9年から一元管理国民年金の番号と厚生年金の番号が一元管理されるようになったが、どちらかの記録が別々に管理され、2つになってしまっている可能性も。

特に注意が必要な人

・転職が多かった人

・結婚・離婚などで名字が変わった人

・平成9年より前に年金を払った人

特に男性で名字が変わった人はリスクが高い

取り戻したケース

年金を探し出した母と娘

30年前に亡くなった父の年金記録を探し出した母と娘のケースです。

母・無年金で娘の援助で暮らしていた。

30年前に亡くなった夫の遺族年金は300ヶ月納めてないともらえない

しかし、300ヶ月にあと数ヶ月足りなかった。

事務所に問い合わせても「ありません」でおしまい。

しかし、残る年金記録の前にも働いていた記憶のあったため、調べていくと見つかったのだ。

無事に300ヶ月分の年金がもらえることになり、その金額がなんと2000万円にもなったという。

このように、本人が亡くなっていても家族がもらえることもある。

とはいっても何十年前の年金の支払い記録が家にも残っていないという人も多いはず。

一体どうすればいいのでしょうか?

手順

1、ねんきん定期便やねんきんネットを調べる

「空いている期間があります」

という記載があったら調べる必要がある。

「未加」があったら持ち主不明年金になっている可能性が。

持ち主不明記録検索ができるが、これがすべてではない

年金事務所で指名検索もできる。

2、年金事務所に行き、記録統合する

「年金の記録を確認したい」と申し出る

記録統合に必要なもの

国民年金の場合

名前、住所、生年月日

※国民年金は住所が重要

国民年金は住所が大きなキーワードとなる。

厚生年金の場合

名前、住所、生年月日、社名、会社の所在地、働いていた期間

会社名、所在地、就業期間をまず書くことに

3、不明年金があることがわかったら

払っていたはずの国民年金の記録が抜け落ちていたなど、不明年金があることがわかったとしても記録が照合できなければ受け取れない。

会社名や所在地がわからず受け取れないケースも数多い。

年金事務所では働いていた会社の名前を教えてくれない(なりすましを防ぐため)

そこからは記録など証明となるものを自分で探していく必要がある。

年金をみつけるためのコツ

1、名前の記録違い

漢字が旧字などになっている可能性も。

年金定期便で登録情報にまちがいがないか確認することが大切。

2、旧姓の記録の確認

旧姓と2つになってしまっているケースが多いと言う。

またアルバイトやパートではたらいているなど正社員じゃなくても厚生年金がある可能性もある

3、戸籍の附票

国民年金は、情報が住所に紐付いているため、どこの住所で登録したが重要です。そのため引っ越して住民票を移した記録が詳細に載っている「戸籍の附票」を役所で取っておくと、手続きの際に役立ちます。

4、厚生年金

厚生年金の場合は、どの会社で、どの期間仕事をしていたという記録が大事

記録がない場合もあきらめず、親戚や周りの人に話を聞き些細な情報も見逃さず探していくことで、大きな情報につながる可能性があります。

給与明細、社員証や社員バッジも手掛かりになります。

他に、古い写真、古い地図が今はなくなってしまった会社を探す時に役立つ可能性があります。

地道な作業を繰り返し細い糸をたどっていくことで思わぬところからその糸口がみえてくることがあります。

文系大学院進学しない理由、学生48%が「就職心配」 理系の倍、理系は理系でポスドク問題、基礎的分野の予算激減と予算報告書の雑務など、日本国内の工場の海外移転問題・・・

毎日新聞

2023年10月27日

文部科学省=東京都千代田区で2017年2月21日午前9時6分、北山夏帆撮影

理系に比べて低調な文系学部生の大学院進学について、文部科学省が現役学生の意向を調査したところ、進学を考えていない人の約48%が「就職が心配」を理由に挙げたことが分かった。理系学生で同じ回答を寄せたのは約26%だった。学生が文系大学院を出た後のキャリア形成を不安視している実態が明らかになった。

文科省によると、SDGs(持続可能な開発目標)や生成AI(人工知能)といった新分野に注目が集まる中、時代に即した法制度や倫理面に関する研究が求められるようになり、人文・社会科学系の専門知識がある人材の養成を大学に期待する声も高まっている。

ただ、学部卒業後の進路を見ると、理工農学系は3人に1人が修士課程へ進むのに対し、文系は20~30人に1人の割合で、進学率の低さが課題とされている。

調査は今年2023年、5~7月、現役学生のニーズを探るため、文系大学院を置く国内大学の文系学部4年生らを対象に実施し、約1万3000人に答えてもらった。文系と比較するため、この対象校から無作為抽出した大学の理系学生約3000人の回答も得た。

結果を分析すると、理系の約59%は大学院進学を希望する一方、文系は約15%にとどまった。また、進学意向のない文系学生に大学院へ進まないことを決めた時期を尋ねたところ、半数以上が「そもそも考えたことがない」と答えた。

文系・理系双方で進学を考えていない学生にその理由を尋ねると、文系は「卒業後の就職が心配」との項目に「とてもあてはまる」「ややあてはまる」とした学生が約48%となり、理系(約26%)の倍近くに上った。進学予定の学生を含めた全体に対し、大学院のイメージを聞いた設問でも「学部卒より就職に有利」の項目に「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」とした文系学生は約43%にとどまり、理系(約85%)と差が大きく開いた。

調査結果は2023年10月26日に開かれた中央教育審議会(文科相の諮問機関)部会で示された。委員からは「卒業後の雇用条件を向上させることが大切。産官学が一体になって取り組む必要がある」などの意見が上がった。【李英浩】

【2025年からほぼ日本国民全員対象】iDeCo(個人型・確定拠出型年金・企業DC)は老後資金問題の解決策になるのか?

拠出型企業年金の特徴は、自分の給料から自動的に引き落とされ自然と貯金されていく。元本が保証されているので、安心だ。株式投資の会社が運用している。運用会社は大口の運用なので一人当たりの管理費が安くできる。今現在多くの企業、自治体、共済組合が確定拠出型年金の制度を持っている。もちろん正職の人が対象だ。

上記のような拠出型企業年金を日本政府自らがやろうとしているのがiDeCoだ。iDeCoは元本が保証されている。そこが最も重要だ。個人でお金を長期間積み立てるのだから「安全・安心」が最も大切なのだ。今現在多くの企業、自治体、共済組合が個人型の確定拠出型年金の制度を持っているので、iDeCoとの比較で有利な方を選択できる。ただし、どっちも中途でやめることができないので人生プランをしっかり持てる人でないとだめだ。少なくとも25年は我慢でき、退職年齢までの人生プランをしっかり立てよう。その年齢が来たら注意しよう。一括受け取りは「ダメ」だ。

私は職場の共済組合(地方公共団体の公助組合:本部は東京にある)が明治安田生命に委託した401K(企業型確定拠出年金)を25年間利用して源資金が総払込積立額2700万×2.5%←積立利率、でした。これが知らない間に貯金できました。これを65歳から90歳まで25年確定年金で受け取るようにすると、また再び2.5%で運用してくれるので、受取総額は勝手に増えます。

明治安田生命は世界規模に投資しているので世界経済が好調なら2.5%の数字はもっと高くなるでしょう。

結論:素人の個人が株式投資する人や「つみたてNISA」を選んだりする人は「馬鹿」だ。「賢い人」は確定拠出年金or確定拠出年金が職場になければiDeCoを選ぶべきだ。大事なポイントは、せめて30年間近くは積み立てたい、そのためには、なるべく早い年代で始めた方が良い。

企業年金や企業型確定拠出年金の制度がベストだ。個人型は個人事業者向けだ。

401K(企業型確定拠出年金):アメリカ合衆国における米国内国歳入法(Internal Revenue Code of 1978)の条項名(401(k))にちなんで「401K」とも呼ばれています。アメリカ人も貯金が大切なことを分かっている。

2022年12月18日の新聞記事。「賢い人」は確定拠出年金or確定拠出年金が職場になければiDeCoを選ぶべきだ。但し、手数料が低いかを必ずチェックしておきたい。

政府の勧めるニーサには手を出すな!

【新NISAの罠】投資初心者が絶対に避けたい即死行為を解説【投資 NISA】

2023/02/11

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ |

401K=企業型確定拠出年金の無い個人経営者の方向け。だが危険だ!一般ニーサは株式を扱うので危険が伴う。

【山あり谷あり】つみたてNISAに5年間投資した運用結果をすべて公開します(全世界株式オルカンのみ)ジュニアNISAもおまけで公開 023/01/29 制度開始の2018年から5年間続けてきた「つみたてNISA」の運用結果をすべて公開します。 2024年からの新NISAを利用して「これから投資を始めてみようかな〜」と思っている方、ぜひ参考にしてみてください

|

「厚生年金と国民年金」平均額は毎月9万1000円も違う。老後対策5選

香月 和政

2023年9月9日

iDeCoや国民年金基金、NISAなど

台風が遠ざかると幾分暑さも和らぎますが、まだまだ暑い日が続いています。

以前は、「暑さ寒さも彼岸まで」と言っていましたが、どこまで暑さが続くのでしょうね。

まだまだ、暑さ対策は続けないといけません。

同じように現役世代も日々対策を続けないといけないのが、年金についてです。厚生年金と国民年金では、月額平均に9万以上の差があることをご存知でしょうか。

くわしく見ていきましょう。

1. 厚生年金と国民年金の年金額について

毎年1月に発表されている年金額のお知らせですが、今年も1月20日に厚生労働省より発表がありました。

物価の高騰もあり年金額は上昇しましたが、実は物価ほど上がっていません。

金額だけ聞いてもわかりづらい方に向けて、詳しく解説します。

1.1 国民年金だけの方

65歳から終身:老齢基礎年金月額として6万6250円

年金は65歳から亡くなるまで受給でき、年金額は年度ごとに賃金や物価の変動などにより改定があります。

1.2 厚生年金の方

65歳から終身(夫)

・老齢厚生年金月額 9万1982円

・老齢基礎年金月額 6万6250円

65歳から終身(妻):老齢基礎年金月額として6万6250円

モデルケースで考えると、このような内訳になります。

それぞれが65歳になると、老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給できるようになります。

厳密に考えると加給年金なども影響しますが、今回は、もらい始めた時点での年金額ということで、このように違ってきます。

このように、国民年金(老齢基礎年金)だけでは不足しますが、厚生年金の方は上乗せで月額9万1982円があります。

ただし、上乗せがあったとしても、老後の生活にはまだまだ足りないとも言われます。

2. 老後の対策方法5選

「国民年金だけに加入している方は、厚生年金に加入しましょう」と単純に言うことは難しいものの、厚生年金に加入することで、年金の2階建部分を受給できるようになります。

その分、年金額を増やすことができます。

正社員でなくても、パートやアルバイト、派遣で働いている方も要件を満たせば、厚生年金に加入することができるので、ご家族と話し合った上で、扶養を外れて働く方法を考えてみても良いでしょう。

しかし、厚生年金に加入したいと思っても、加入できない方もいらっしゃいます。

扶養内で働きたい方、自営業の方などは、簡単に変えることができません。

将来の年金を増やす方法は他にもありますので、収入の多少に関わらず、対策をしておくと良いでしょう。

2.1 勤務先の制度を使う

厚生年金に加入することで、老齢基礎年金に加え老齢厚生年金を増やすことができます。

扶養から外れて収入を増やす場合は、将来の年金も増やせますし、一般の社員の方でも給与が増える場合は、社会保険料の負担は増えますが、将来の年金が増えることも知っておきましょう。

今まで扶養内で働いていた場合、所得税、住民税、社会保険料の負担はなかったかもしれませんが、これからはこれらに加え、配偶者の扶養控除が無くなり負担が出てきます。

ご家族で話し合った上で、扶養を外れての働き方を考えてみると良いでしょう。

また、一般の従業員の方は、企業型確定拠出年金などお勤めの制度を利用することもできます。

払っている段階では気づかないのですが、いざ受け取る時には「続けていてよかった」と言われることが多いので、勤務先の制度を確認しましょう。

2.2 iDeCo

企業型確定拠出年金が利用できない方も、現在では多くの方が、iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用することができるようになりました。

原則60歳までは引き出しができないのですが、引き出しができないからこそ、将来のために貯めることができます。

運用方法は自分で決めなければなりませんが、投資信託など、決められた選択肢の中から選ぶことができ、掛け金については、全額「小規模企業共済等掛金控除」を利用することができるので、所得税や住民税を減らせます。

控除については、その年に払った掛け金全額が控除できるため、生命保険料よりも多く控除ができ、節税対策をしながら老後の準備ができるという面では使いやすいと思います。

運用時や給付時に費用がかかることも忘れてはいけませんが、運用する金融機関によっても費用が違いますので、金融機関選びも大切です。

2.3 国民年金基金、小規模企業共済

厚生年金に加入中の方は利用できませんが、自営業の方で国民年金に加入している方は、利用してみると良いでしょう。

国民年金基金は、国民年金に加入している方が、厚生年金のような上乗せの年金として利用することができ、終身型や確定年金など、年齢や性別に応じて、掛け金を選べます。

また、確定拠出年金と合わせて月額6万8000円以内であれば、社会保険料控除として全額を所得から控除することができます。

小規模企業共済は、小規模の事業主や役員の方が廃業や退職後の資金を準備することができる制度です。

低利で事業資金の借り入れもできる制度となっており、掛金も全額「小規模企業共済等掛金控除」を利用できます。

2.4 NISAを使って運用

2024年から制度が変わりますが、NISAを使って運用することもできます。

2023年までは、「一般NISA」か「つみたてNISA」のどちらかを選択しなければいけなかったり、期限が決まっていましたが、2024年からは、積立投資枠(今までのつみたてNISA)や成長投資枠(今までの一般NISA)の両方を使うことができます。

運用する金額に対して所得控除はありませんが、運用益や配当金が非課税となります。

また、途中で解約や引き出しができるため、老後資金以外で使わないように気をつけておきましょう。

2.5 その他

保険や債券などで貯めていくことができます。

最近では、日本の金利が低いために海外の金利の高いもので運用することもできますが、途中で解約した場合や満期の時に円高で元本割れが生じることがあることも、知っておいてください(金融機関によっては、外貨のままで持つこともできます)。

もちろん、iDeCoやNISAについても運用方法は違いますが、しっかりとリスクがあることや運用のコストがあることも知っておきましょう。

リスクやコストばかりを気にすると運用はできなくなりますが、長期、分散、積立で利用すると運用しやすくなります。

3. 老後資金の準備を

老齢厚生年金や老齢基礎年金をもらうまでに時間がある若い方は、年金のことは気にされないかもしれません。

しかし掛け金などは変えることができますので、資金的な余裕がある間に少ない金額からでも始めることで、将来の負担を減らすことができます。

現在は、65歳を過ぎても元気な方が多く、働ける方も多いのですが、ご高齢の方の相談を受けていると「もう少し老後資金を準備しておけばよかった」、「もう少し働いていればよかった」ということを聞きます。

将来の自分に対しての資金として、老後資金を準備しましょう。

参考資料

「確定拠出年金」残高マイナスの悲劇…55歳でもあった対処法

企業年金制度(401K=企業型確定拠出年金)がない会社に勤めた為の悲劇

長尾 義弘,中島 典子2021.6.30

3つの税制優遇がある「確定拠出年金」で老後資金確保

老後資金はできるだけ確保したいところです。ここでは増やし方を紹介しましょう。

「でも、投資なんてやったことがないし、リスクが高そうで不安」という人もいるかもしれません。

ご安心ください。そんなリスキーな手段はお勧めしません。

もちろんリスクがゼロとはいえないのですが、初心者でも効率的に増やせて、なおかつメリットも多い方法です。

「公的年金だけではちょっと心配。もう少しプラスアルファがほしい」

そんな人は「確定拠出年金」を利用してはいかがでしょうか。老後資金を増やすために有効な手段です。企業型があれば便利ですね。

確定拠出年金には、企業型と個人型があります。企業型は掛け金を企業が負担し、運用の指示は個人が出す形です。企業年金制度がない会社に勤めていたり、個人の自営業者は個人型になります。2017年からは個人型の適用範囲が広がり、60歳以下なら誰でも加入できるようになりました。

確定拠出年金のメリットは、3つの税制優遇がある点です。

まず、掛け金は全額が控除の対象になります。所得税が10%であれば、住民税の10%と合わせて20%の税金が安くなるのです。

たとえば、毎月1万円ずつ、年間に12万円を拠出したとしましょう。この20%ですから、2万4000円の税金が戻ってきます。

いわば、年利20%で積み立てているのと同じ。大手銀行の定期預金金利が0.01%の時代に、これはかなりお得です。

次に、運用益が非課税になります。一般的に金融商品で得た利益に対しては、20.315%の源泉分離課税が引かれます。しかし、確定拠出年金で得た配当益や譲渡益は非課税です。さらに、受け取るときも税制の控除があります。一時金で受け取れば退職所得控除が、年金形式にする場合は公的年金控除が使えます。

とても有利な制度だと思いませんか。

ただし、通常の金融商品や預金とは違い、60歳まではお金を引き出すことができません。そもそもが年金を目的としたしくみであるため、これは当然の話なのです。

ここはデメリットと見えなくもありませんが、勝手に引き出せないからこそ確実に貯められるともいえます。

運用に関しては、自分で詳細を決められます。つまり運用は「自己責任」ということです。途中で運用商品の配分を変更したり、運用商品を変えたりすることが可能です。

しかも運用成績は、ネットで簡単に確認できるようになっています。確定拠出年金を利用するなら、最低でも1年に1回以上はチェックしてみてください。

専業主婦の妻も加入が可能!確定拠出年金をさらに活用

確定拠出年金は積立預金や個人年金保険などより、効率的に老後資金を増やすことができます。定年までにもっと老後資金を増やしておきたいと思うなら、最大限に活用しましょう。

「すでに加入しているんだよね」という人でも、増額はひとつの方法です。

企業型確定拠出年金を行っている会社では、マッチング拠出ができる場合があります。マッチング拠出とは、会社が払っている掛け金に従業員が上乗せして拠出できる制度です。

限度額は、会社の掛け金との合計が月額5万5000円。会社の掛け金より個人の掛け金が上回らないことが条件となっています。この制度があるなら、一度検討してみてください。

マッチング拠出がないのでしたら、個人型の確定拠出年金を利用できます。限度額は月額2万円です。

また、企業年金や企業型確定拠出年金の制度がない会社に勤めているときも、個人型の確定拠出年金になります。このように個人型だけであれば、限度額は月額2万3000円です。

さらに、国民年金の第3号被保険者になっている専業主婦の妻も、個人型の確定拠出年金に加入することができます。所得がないため掛け金の所得控除は使えませんが、運用益は非課税になります。加えて、受け取る際には、退職所得控除と公的年金控除が使えます。

これも検討の余地があると思います。

確定拠出年金は60歳で積立は終了して、運用期間は70歳までですが、税制のメリットを考えれば利用する価値は大いにあります。

なお、加入期間によって引き出し年齢も変わってくるので、注意してください(図表参照)。

株の先行きが怪しくなれば、安定的な商品に変更が可能

確定拠出年金は掛け金の支払いが60歳で終わり、60歳から70歳の間に受け取るしくみです。

メリットの大きい確定拠出年金ですが、60歳を前にした運用のポイントがあります。とくに、リスクの高い株式だけのアクティブ運用をしている人は、将来マイナスになるリスクがあるので注意が必要だ。アクティブ運用とは、市場の平均を上回る指標での運用を指します。

アクティブ運用のリスクについて、例をあげて説明しましょう。

5年後の60歳で確定拠出年金を受け取ろうと考えているAさんは、リスクの高い株式のアクティブ運用をしていました。世界景気は好調で株式も上がり、運用益はかなり出ていました。このままいけば、受け取る際には拠出金額よりも20%も運用益が出る計算になります。

ところが、5年後には状況が一変。地政学リスクが高まり、世界経済が悪化したのです。株価は2008年のリーマンショック並みに下落しました。Aさんの確定拠出年金は20%の運用益が吹っ飛び、マイナス10%まで落ち込む結果に…。

がっかりな結末を迎えたAさんですが、じつは打つ手はあったのです。

確定拠出年金は運用する商品をスイッチングできます。たとえば、日本株式の商品を選んでいたとしましょう。株価は上がって運用益が出ていても、先行きが怪しくなったときには安定的な商品に変更が可能なのです。そして、また株が上昇しそうだと思ったなら、再びスイッチングをすればいいわけです。

確定拠出年金の受け取りが近くなった時期までリスクの高い運用にしておくと、受け取り時点で下がってしまう場合もあります。

そうした事態を避けるためには、リスクの高い商品からリスクの低い安定的な商品に切り替えておくのも、ひとつの方法です。

ちなみに、受け取ろうと思っていた時期に、景気が悪くなって値下がりしてしまうケースもあります。

どうしてもそこでお金が必要だという人もいるかもしれませんが、待てる余裕があるなら受け取る時期を遅らせましょう。また景気が持ち直して、運用成績がよくなった時点で受け取ればいいのです。

長尾 義弘

ファイナンシャルプランナー、AFP

ほぼ全員対象】iDeCoは老後資金問題の解決策になるのか?よくある質問6つに回答【株式投資編】:(アニメ動画)第134回2021/09/13

出口戦略について悩んでいたので良い動画に出会えました。

学長も少し触れていましたが、現段階で出口戦略を考えとく必要があります。

退職金控除を使う必要がありますが、idecoと同時に退職金を受け取ってしまうとideco受け取りも退職所得控除に含まれるため、退職金が多い人は注意が必要です。

このために退職金の5年ルールというものがあります。

(退職所得控除は勤続年数によるので人による)

自分なりの答えですが

受け取る順番が退職金→idecoもしくは同時だと退職金を受け取った日が15年未満であれば両方含めての退職所得控除対象になるが、

ideco→退職金の場合受取時に5年以上空いていればideco、退職金のそれぞれに退職所得控除が使えるというルールが退職金5年ルール。

なので現在60歳でidecoを受け取り(一括受け取り)、65歳で退職金を受け取ることが最適解なのかなと思います。(今後ルール改正の可能性もあるので2021年現在)

これが学長のいう卒業試験かなという自分結論です😌

ただし、転職や60歳前にFIREできた人はまた別の戦略が必要となるのでルールを確認しつつ戦略を立てる必要がありますね。

この辺りをまたidecoの卒業試験というタイトルでやってくれると有り難いです。

長文読んでくださった方ありがとうございます😌

リベ大で学んで積立NISA始めようと口座開設したところで、私の場合iDeCoから始めた方がいいのかも?と思い始めた所でしたのでタイムリーでした!

ありがとうございます。

ひとり親子育て向けの考え方、行動についてお話しして欲しいです。

諸々の手当がギリギリいただけない位の年収なので、勉強必須なのです。。

私が勤めている会社では、401K(企業型確定拠出年金)を設けていて、iDeCoの代わりに確定拠出年金を蓄えています。仕組みが似ている部分もあるので、今回も大変勉強になりました。

iDeCo、私の会社ではできませんが企業型確定拠出年金をしているので、積立NISAと2本立てで老後対策しています。

学長のお陰で老後の心配はなく、稼ぐ力に集中できています。

ありがとうございます😊

イデコ♪が好きすぎて、何回か巻き戻してしまいました😂

iDeCoだけでも老後資金問題が解決するかもって思えるのはすごい希望が見えますね✨!

今日もありがとうございましたー!

idecoはどーしても資金拘束が気になって始められずにいます😑

自分が納得できないと長期間の運用は無理なので自分には向いていないのかも?

ただ考え続けるのは必要だと思うので今後も検討していきます😉

終身雇用の頃ならいざ知らず情勢がコロコロ変わる現代においては60歳まで資金拘束されるデメリットがとても大きい印象。積み立てNISAは誰にでも勧められますが、idecoは税金優遇のメリットが大きい面も含めて安定企業のリーマンで会社を辞める気がない人や余裕のある富裕層がやるべきものだと思いました。

企業型DCを掛け金最大額でやっております。掛け金を拠出した後が課税対象になるのがいいですねー

個人事業主の主人はマックスで掛けています。毎年の節税にもなるし、老後の不安も解決出来るなんて素晴らしいですね

アニメ動画にアップグレードされて見やすくなって、いい感じですね。そして、学長の過去のiDeCoのアドバイスに従い、●●證券からSBI証券に引っ越しました!ありがとうございます

!!

学長に会う前から自分で必死に調べてSBIでイデコ始めてます。学長も勧められていて嬉しい❤️

【知らないとソン】年金法の改正ポイント4つを分かりやすく解説【お金の勉強 初級編】:(アニメ動画)第161回

▼補足

※1.従業員要件について:2022年10月から「100人超」の事業所が対象となり、最終的に2024年10月から「50人超」の事業所が対象になります

※2.パートや主婦が扶養内で働くとき、年収はいくらにするのがお得なのかについては、こちらの動画をご覧ください

https://youtu.be/AVuCtleBnRI

---------------------------------------

00:00 intro

00:15 今日の話題:新しい年金法について解説

00:55 年金法 改正の背景

03:27 年金法 4つの改正ポイント

04:14 └①厚生年金・健康保険の対象者拡大

07:05 └②働きながらの年金受給ルールの見直し

09:57 └③繰り下げ受給が75歳までOK

12:43 └④iDeCoの見直し

14:28 まとめ:年金法改正の背景を理解し、使える選択肢を自分のライフプランに活かそう

について解説しています。

【ベストセラー】「知らないと損する年金の真実 - 2022年「新年金制度」対応」を世界一わかりやすく要約してみた【本要約】

2020.08.13

2021.11.10

確定拠出年金(401K)とは?公的年金だけではない、もう一つの選択肢

社会が変化し公的年金制度が見直されるなか、新たな年金制度として注目されているのが確定拠出年金(401K)です。自助努力によって資産形成ができることから、多くの人や企業が加入しはじめています。今回は、確定拠出年金の種類やメリット・デメリットなど、加入検討の際に知っておきたい基礎知識を解説します。

確定拠出年金とは、自助努力で資金を積み立て運用し、資産を形成していく年金制度です。毎月拠出する(積み立てる)掛金と運用益によって将来の給付額が確定します。

アメリカ合衆国における米国内国歳入法(Internal Revenue Code of 1978)の条項名(401(k))にちなんで「401K」とも呼ばれています。

確定拠出年金には、企業型と個人型の2型があります。企業または個人が拠出した掛金を60歳まで運用して、年金扱い(分割)で受け取るか、一時金(一括)で受け取ります。もちろんのこと年金扱い(分割)で受け取るのが正しい。受け取り年金の選択は20年確定や10年保証終身が正しい受け取り方法だ。

確定拠出年金制度は2001年10月にスタートし、加入者数は企業型・個人型ともに右肩上がりで増加しています。

確定拠出年金加入者数の増加の背景

加入者が増加している背景には、賦課方式による公的年金運営の懸念があります。

賦課方式は現役世代から保険料を徴収して年金受給世代を支える方式ですので、人口構成の変動の影響を受けます。少子高齢化が進むと、現役世代の負担は増える一方です。急速に少子高齢化が進む日本において、賦課方式の公的年金制度は時代に合わない制度になっています。

また企業・団体が独自に運営をしている確定給付企業年金も、運用利回りの低下により運営状況が悪化しています。運用環境の低迷に伴い、企業年金の見直しや廃止の可能性もあり、十分な老後資金を準備できなくなる不安はぬぐえません。

そこで、公的年金や確定給付企業年金とは別に任意で加入・運用できる確定拠出年金(401K)が創設されました。

確定拠出年金は私的年金

公的年金が国による社会的な扶養の仕組みなのに対し、確定拠出年金は自助努力・自己責任によって老後の資産を形成する私的年金です。

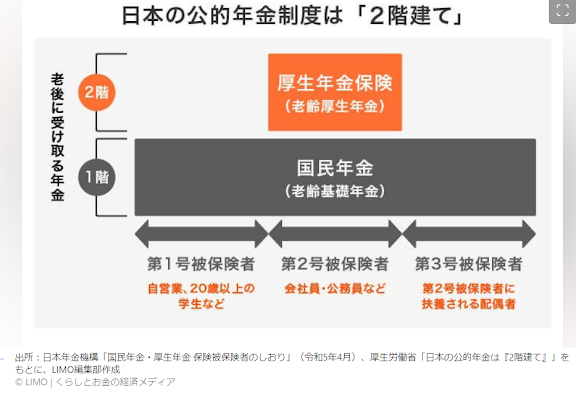

そもそも日本の年金制度は、以下のように3層構造となっています。

公的年金

●1階部分 国民全員が加入する国民年金(基礎年金)

●2階部分 企業に勤めている人と公務員が加入する厚生年金

公的年金に上乗せをする私的年金

●3階部分 企業・団体が独自に運営する確定給付企業年金、確定拠出年金など

確定拠出年金と確定給付企業年金との違い

確定拠出年金は確定給付企業年金と混同されやすいですが、まったく違う年金です。

確定給付企業年金は労使合意された年金規約にもとづき、企業と契約した金融機関が年金資産を運用・管理します。将来の給付額を先に決めておくため、勤めている従業員は決まった額を受け取ることができます。

一方、確定拠出年金は加入者本人が年金資産を運用・管理します。拠出する掛金を先に決めておくだけで、将来の給付額は運用実績によって変動します。

確定給付企業年金と確定拠出年金は年金資金の運用・管理者がそもそも違い、将来の給付金が確定しているか変動するかの大きな違いがあります。

確定拠出年金には「個人型」と「企業型」の2型があります。

個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)は加入者自身で掛金を拠出しますが、企業型確定拠出年金(企業型DC)は企業等が掛金を拠出します。企業型確定拠出年金は、退職給付制度として活用されています。

それぞれの特徴や違いを以下に整理しました。

企業型はマッチング拠出が可能

企業型確定拠出年金では原則企業等が掛金を拠出しますが、従業員が掛金を上乗せするマッチング拠出も条件付きで利用可能です。マッチング拠出は年金規約に定めることで導入でき、従業員は任意で利用できます。

なお、上乗せする掛金は企業等が拠出する掛金の金額を超えないことと、加入者掛金と企業等掛金との合算金額が拠出限度額を超えないことが条件となっています。

企業型には選択制確定拠出年金という選択肢もある

企業型確定拠出年金には、従業員が給与の一部を企業型確定拠出年金の掛金として積み立てるか、給与として受け取るかを選択できる選択制確定拠出年金という選択肢もあります。

報酬を受け取るタイミングが「将来」か「今」かを、従業員自身が選択できる制度です。

選択制確定拠出年金であれば企業は新たな費用を負担することなく、現行の給与体系を変更することで確定拠出年金を導入できます。

おすすめの企業型確定拠出年金

少子高齢化が加速するなか、賦課方式の公的年金は制度の限界が懸念されています。また、企業年金のあり方も見直されています。そこで注目が高まっているのが、従業員の資産形成に役立つ企業型確定拠出年金(企業型DC)です。今回は、企業型確定拠出年金の制度概要とメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

新たに企業型の年金制度を導入しようとすると、掛け金の事業主拠出(負担)が気になるところです。その点を解決してくれる企業型確定拠出年金が、「総合型401k」です。

「総合型401k」は、給与の一部を掛け金とする選択制を基本とした確定拠出年金の制度設計です。ですので、新たな事業主拠出を追加負担することなく確定拠出年金制度を導入できます。

企業側は現行の給与の一部を掛け金とすることにより比較的簡易に確定拠出年金制度が導入でき、原資不足の懸念なく退職金制度を確立できます。

112万人分の年金資産を放置、転職・退職時に必要な手続きせず…企業型DC

2022年11/2(水)

企業が掛け金を払い、従業員が運用する企業型確定拠出年金(企業型DC)で、約112万人分の年金資産が放置された状態になっていることが1日、国民年金基金連合会のまとめでわかった。2017年度末から1・5倍になった。総額は昨年度末で約2600億円に上っている。転職時などに必要な手続きをとらなかったためで、運用機会を逃し、老後の資産形成に影響を及ぼす可能性がある。

企業型DCの加入者は年々増加しており、全国で約780万人にのぼる。転職などで会社を辞めると加入資格を失う。積み立てた年金資産は、6か月以内に個人型確定拠出年金(iDeCo)などに移す手続きをしなければ、同連合会に自動的に移管され、その後は運用されない。

同連合会によると、年金資産が自動的に移管された人は2021年度末で108万3116人おり、公表している17年度末の73万4243人から47%増えた。総額は2587億5200万円で37%増加した。1日に発表された9月末の自動移管者数は112万6145人だった。

自動移管された資産は塩漬けにされるだけでなく、移管時に4348円、以後の管理に毎月52円の手数料がかかるため、目減りしていく。

受給開始年齢に達しても、そのままでは年金として受け取ることはできない。手数料をかけてiDeCoなどに移す必要がある。移管中は通算加入期間にカウントされず、受給開始が遅れる場合もある。

増加している背景には、退職時の忙しさや、制度の理解不足がある。東京都内の女性会社員(41)は昨年8月に転職。半年後に自動移管の通知を受けた。「以前勤めていた会社から説明を受けた記憶はない。知らない間にお金が移され、手数料が引かれるのは釈然としない」と話す。

同連合会は毎年1回、対象者に通知を出し、手続きをするよう促している。厚生労働省は「企業が掛け金を負担するため、自分の資産という認識に乏しく、自覚なく放置する人が多い。退職者への説明義務を企業に徹底させるなど、周知を図りたい」としている。

ファイナンシャルジャーナリストの竹川美奈子さんは「老後に向けた資産形成が求められる時代に、貴重な年金資産が放置され目減りしてしまうのは問題だ。退職時の移管手続きの簡素化などの対策が求められる」と話す。

◆企業型確定拠出年金(企業型DC)=2001年10月に導入された年金制度の一つ。企業が従業員のために掛け金を支払い、従業員が自らの積立金の運用方法を決める。将来の年金額は運用の結果次第で変わり、原則60歳まで受け取れない。

なぜ新車が手の届かない価格になっているのか…日本人を直撃する「スタグフレーション」という経済危機

値上げラッシュに便乗しているわけではない

PRESIDENT Online

加谷 珪一 2022年

自動車の販売価格が年々上がっている。なぜ自動車は「高価な買物」になっているのか。経済評論家の加谷珪一さんは「モノの価格が上がっているのに、給与は上がっていない。日本はスタグフレーション(不況下のインフレ)という経済危機を迎えつつある」という――。(第1回)

※本稿は、加谷珪一『スタグフレーション――生活を直撃する経済危機』(祥伝社新書)の一部を再編集したものです。

食品は原材料の価格高騰に影響を受けやすい

今回の物価上昇は2021年後半から顕著となり、2022年春以降に本格化したという流れですが、早い段階で価格が上がっていたのは食品類でした。2022年4月には多くの食品価格がいっせいに値上がりし、私たちの家計を直撃しました。

一般的に、食品類は、他の工業製品と比較して、販売価格に占める原材料の比率が高く、価格高騰の影響を受けやすい商品です。とりわけパンや食用油は原材料の比率が高いという特徴が見られます(図表1)。

説明するまでもなくパンの原料は小麦粉ですが、小麦の市場価格は2021年から2022年にかけて2倍に高騰しており、パンのメーカーはコスト増加に苦慮していました。同じく食用油の原料となる菜種油や大豆油の価格も軒並み上昇しており、多くのメーカーが値上げせざるを得ませんでした。

パンの販売価格に対する原材料価格の比率は30~40%、食用油も同30~40%程度と高めになっており、原材料価格が上がると、メーカーの利益を圧迫します。

これに対して、菓子類、即席麺、レトルト食品などは加工の工程が多い分、価格に占める原材料の比率は低下します。商品の種類によってさまざまであることから、一概に原価率を決めることは難しいのですが、一般的に菓子類は25~30%、即席麺は20~30%程度です。

広告宣伝費に加えて酒税もかかるビール

これらはパンや食用油に比べて、製造工程が複雑である、広告宣伝費の比率が高いという特徴があり、原材料価格が最終価格に与える影響がすこしだけ小さくなります。したがって、パンや食用油と比較すると、値上げのタイミングは多少あとになります。

原材料の比率がさらに低いのが飲料です。清涼飲料水の原材料費は20%程度が多く、ビールは10%台になることもあります。飲料については、テレビなどで多くのCMを目にすると思いますが、味が重要であるいっぽう、製品のイメージも売れ行きを大きく左右します。このため、各社は広告宣伝に力を入れる必要があり、必然的に原材料の比率は下がります。

さらにビールでは、酒税という税金がかかってきますから、メーカーにとっては利益を確保するのがますます大変です。

ビールの場合、販売価格の25~35%が酒税ですから、ビールを飲むたびに私たちは多額の納税をしていることになります。ビールに対する酒税の割合は諸外国と比較すると高くなっており、一部からは引き下げるべきだとの意見も出ていました。ビールの税率が高すぎたことから、税率の低い発泡酒や新ジャンルの商品ばかりが増えるという事態も発生しており、本物のビールを好む消費者からは不満の声が上がっています。

ビールは減税、発泡酒と新ジャンルは増税へ

こうした声を受けて、政府は税率の一本化を決定しており、2023年10月にビール(350ml)は現行の70円から63.35円に減税、発泡酒は据え置き(46.99円)、新ジャンルは発泡酒に統合される形で46.99円に増税されます。

2026年10月には再度改定が行われる予定となっており、すべての税金が54.25円に統一されます。全体としてはビールは減税、発泡酒はわずかに増税、新ジャンルについては大幅増税と考えればよいでしょう。

とはいえ、原材料価格が上がると利益を圧迫するという図式自体は変わりませんから、コスト上昇が激しいと、やがてビールにも値上げが波及することになります。実際、アサヒビールは、スーパードライなど162品目について6~10%の値上げを実施しています。

だから「悪い円安」を放置するしかない…政府や日銀が金利引き上げを実行できない「4つの理由」

最悪の事態は「住宅ローン破綻者」の多発

PRESIDENT Online

加谷 珪一

なぜ円安が止まらないのか。経済評論家の加谷珪一さんは「円安を止めるには政策金利を引き上げる必要があるが、そうすると、政府の借金が増えるだけでなく、住宅ローンを返済できない人が多発する恐れがある。そのため、政府は円安を放置するしかない状況に追い込まれている」という――。(第2回)

※本稿は、加谷珪一『スタグフレーション――生活を直撃する経済危機』(祥伝社新書)の一部を再編集したものです。

「円安のメリットはまったくない」

円安によるデメリットが大きくなっていることは、円安の進行にともなう経済界の反応を見れば一目瞭然です。円安が急ピッチで進んだことを受けて、多くの関係者がいっせいに円安に対して懸念を表明したからです。

ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正社長は、2022年4月に行われた決算発表において「円安のメリットはまったくない」「これ以上、円安が続くと日本の財政に悪影響」と発言しています。

日本商工会議所の三村明夫会頭も、中小企業の多くが円安による悪影響を受けているとして「日本経済にとって良くない」との見解を示しました。鈴木俊一財務相に至っては、「円安が進んで輸入品等が高騰している。悪い円安と言える」とかなり踏み込んだ発言をしています。

多くの国民を苦しめる「悪い円安」

為替の上下についてはメリットとデメリットがあり、厳密に言えば、「良い円安」も「悪い円安」もありません。しかし、今の日本は輸入品の値上がりによる影響を受けやすい体質ですから、国民の多くは円安によって生活が苦しくなったと感じています。鈴木氏はこうした状況をわかりやすく説明するため「悪い円安」という言葉を使ったと考えられます。

これまでの日本では、基本的に円安を求める声のほうが圧倒的に大きく、円安懸念の大合唱になるのは、大きな変化と言ってよいでしょう。

円安を懸念する声がここまで大きくなっているのであれば、政府や日銀は金利の引き上げなど、円安を抑制する方針を示してもよさそうなものです。ところが政府・日銀は、円安を是正する動きはほとんど見せていません。その理由は今の日本で金利を上げると、さまざまな弊害が生じるため金利を上げたくても上げられないからです。

理由①金利が上昇すると政府の「借金」が増加

金利を上げられない・上げたくない事情は、政府、日銀、民間でそれぞれ異なります。

政府が金利上昇を望まないのは、金利が上がると政府の利払いが増えるからです。現在、日本政府は約1000兆円の債務を抱えており、先進国のなかでは突出した水準になっています。現時点において日銀はゼロ金利政策を継続しており、政府の利払いはごくわずかな水準に抑えられています。しかし、もし日銀が金利を引き上げた場合、話は大きく変わってきます。

日銀が金融政策を変更し、日本の長期金利が今の米国並み(2022年6月時点、約3.5%)に上昇した場合、理論上、日本政府の利払い費は26兆円ほど増加し、最終的には約35兆円となる計算です(償還費用が同じだった場合)。

国民の生活を守る予算も制約を受ける

日本政府の予算は年間約107兆円(2021年度一般会計)ですが、このうち税収でカバーできているのはわずか57兆円しかありません(図表1)。残りは、すべて国債という政府の借金で賄われています。金利が米国並みの水準に上昇すると、税収の半分以上が利払い費に消えてしまうことになり、これは消費税に換算すれば18%分にも相当する巨額なものです。

もしこうなってしまったら、際限なく国債を発行し続けない限り、医療や年金、防衛費といった、絶対に欠かすことができない予算さえも制約を受けてしまうでしょう。

日本政府が発行している国債の平均償還期間は約9年なので、利払い費が35兆円に達するには9年間の時間的猶予がありますが、その間に毎年、確実に予算が圧迫されていくのは間違いありません。これでは景気対策どころの話ではなくなりますから、政府は何としても金利を上げたくないというのがホンネだと思われます。

銀行の預貯金は一刻も早く引き出したほうがいい…インフレ時代に真っ先にやるべき「マネーの常識」【2022下半期】

不動産やゴールドへ安易に手を出すのも危険

PRESIDENT Online

加谷 珪一

日本経済は長く続いたデフレからインフレに状況が変化しつつある。経済評論家の加谷珪一さんは「インフレ時代に一番やってはいけないのは、銀行に預貯金を預けっぱなしにすること。物価上昇分だけ、資産を失うことになる」という――。

※本稿は、加谷珪一『スタグフレーション――生活を直撃する経済危機』(祥伝社新書)の一部を再編集したものです。

インフレでは「現金は最弱の投資対象」

ここからはインフレ時代において資産をどのように管理したらよいのかという運用の話に移ります。

デフレの時代においては、現金は最強の投資対象などと言われてきましたが、インフレ時代はまったくの逆になります。インフレが進んでいる時に多額の現金や銀行預金を保有していることは損失につながることを頭に入れておく必要があるでしょう。つまりインフレ時代において、現預金の保有はご法度なのです。

インフレとは継続的に物価が上がることを意味しています。たとえば、今年100万円だった自動車が5年後には150万円になっているという話です。この時、私たちの銀行預金はどうなるでしょうか。

今、銀行に預けている100万円を下ろせば、すぐに100万円の自動車を購入できます。しかし5年後には、この自動車は150万円出さなければ買うことができません。いっぽうで銀行預金は利子を除けば、5年経ってもやはり100万円のままです。つまり銀行預金の価値は5年で約3分の2に減ってしまったということになります。

現金の価値は気づかないうちに下がっている

インフレが進んでいる時、銀行預金や現金だけで資産を管理している人は、物価上昇分だけ、その資産を失っていきます。ただ、インフレというのはジワジワと進みますから、日常生活では現金の価値が下がっていることについてなかなか認識できません。5年や10年という時間が経過し、気がつくと自身の資産が減っていた、あるいはなくなっていた。

これがインフレの怖さです。

銀行預金と同様、国債など債券に対する投資もインフレ時は大敵となります。

債券という商品は、満期まで保有していれば、その間に発行体(その債券を発行した企業や政府など)が破綻しなければ、毎年、一定額の利子を獲得できます。しかし満期になった時には、債券を買った時の元本がそのまま返ってくるだけです。

したがって利用者から見れば、債券の購入は、銀行にお金を預けて、利子を得ることと大きな違いはありません。仮に期間が5年の債券で、5年間で物価が1.5倍に上昇していた場合には、債券の購入者は実質的に損してしまいます。

借金や固定金利の住宅ローンは「有利」

このように現金、銀行預金、債券はインフレにおいて著しく不利なわけですが、逆に借金は有利に働きます。

5年後に返済する契約で100万円を借りていた人がいるとしましょう。先ほど例に挙げたように、インフレが進み、5年後に物価が1.5倍になった場合、100万円の自動車は150万円になっているはずです。ところが100万円の借金は当初の契約通り、物価が1.5倍でも100万円を返すだけですみます。実はインフレが進んでいる時に借金をすると、インフレ分だけ利益を得ることができるのです。

だからといって、むやみに借金をすることは絶対にやめるべきですが、固定金利で住宅ローンを組んだようなケースでは、貸し主に対する支払い総額は変わりませんから、場合によってはインフレで大きな利益を獲得することも十分にありえます。

物価が2倍になれば、政府の借金は半分に

過度なインフレでもっともトクをするのは政府でしょう。

現在、日本政府は1000兆円の債務を抱えており、これが原因でなかなか金利を上げられないということは第2回の記事でご説明しました。もし金利が大幅に上昇する前に過度にインフレが進んだ場合、物価は急上昇しているにもかかわらず、政府の借金の額は変わりません。最終的に物価が2倍になれば、実質的に政府の借金は半分になります。

この時、国全体で見れば、国民が銀行に預けたお金が実質的に半分に減らされ、いっぽうで政府の借金は実質的に半減していますから、これは国民の銀行預金に多額の税金をかけ、政府の債務返済に充当したことと同じになります。財政学の世界では、インフレが進むことを「インフレ課税」と呼びますが、国民にとってインフレというのは物価上昇分だけ課税されることと同じになります。

日本政府は今のところ税収を増やすことで政府債務を減らそうとしていますが、南米各国のように、意図的にインフレを発生させ、国民から実質的に預金を奪って政府の借金をチャラにしようと試みる政府もあります。

どちらがよいのかは国民の判断次第ですが、政府がインフレを放置した場合、基本的に重い税金が課せられていることと同じであるという現実について理解しておく必要があるでしょう。

不動産はインフレに強いと言われるが…

不動産は一般的にインフレに強い商品と言われており、インフレが予想される時に不動産を買うことはどこの国でも鉄則になっています。しかし日本の場合、特殊事情がありますから、不動産については条件付きの投資対象と考えてください。

実物不動産を現金で購入したり、固定金利の長期ローンを組んで購入している場合には、不動産への投資はきわめて有益です。

物価が上昇した分だけ不動産の価格は上がっていきますから、現金を保有している場合と比較して、資産の価値を維持することができます。しかし、金利によって返済額が変化するローンを組んでいた場合には、物価が上がると銀行への返済額も増えてしまうので、大きな利益にならないケースもあります。

第2回の記事で説明した変動金利での住宅ローンがこれに該当しますし、賃貸用の物件を短期ローンで購入している場合も、金利負担が大きくなりますから、必ずしも得策とは言えません。

価値を上げる物件を慎重に見極める

不動産会社への投資も基本的な仕組みは同じです。負債の割合が高く、しかも短期融資の比率が高い企業の場合、資産価格が上がっても業績は悪化する可能性が高く、株価はあまり期待できないでしょう。

加えて日本の場合、今後、人口が急ピッチで減少することが予想されており、不動産は供給過剰になることが確実です。いくらインフレで不動産の価格が上がるといっても、賃貸ニーズがないエリアの物件についてはその限りではありません。

地域の中心地から遠いエリア、あるいは近いエリアにあっても、駅からの距離が遠い物件の価格はあまり上昇しないと考えてください。今後、インフレが進むにつれて価値を上げる物件とそうでない物件の格差が急拡大すると予想されます。日本の場合、もともと価値が高かった物件の価格がさらに上がる可能性が高いですから、投資をする際には、物件の選別を慎重に行う必要があるでしょう。

持っているだけでは収益を生み出さない金

一部の人はインフレと聞くと、金への投資を考えるかもしれません。

確かに、インフレが進む時は金の価格も上昇することが多く、インフレヘッジの有力な投資対象と言われています。しかしながら、金は特殊な商品であり、その特徴を理解せずに金投資を行うことは危険です。

一般的な投資対象と金の最大の違いは、金は持っているだけでは収益を生み出さないという点です。つまり、金は価格が上昇しない限り、収益を生み出さない商品なのです。

株式の場合、株価の値上がりが期待できるだけでなく、企業がしっかりと利益を上げていれば、配当を得ることができます。インフレ時に債券はお勧めできないという話をしましたが、債券も保有している間は利払いを受けることができます。ところが、金にはこうした利益の還元はいっさいありません。

それどころか、金は保有しているだけでお金が減っていく商品です。金を保有しておくには、貴金属会社に保管を依頼したり、自宅の場合には金庫を購入したりするなど、保管コストが必要となります。金への投資を金融商品化した金ETF(上場投資信託)などの商品もありますが、これも取引価格に変化がない場合には、毎日すこしずつ、その基準価格は下がっていきます。

金投資に向いているのは投資家や富裕層

こうしたデメリットがあるにもかかわらず、金が投資対象になるのは、インフレ時に価格上昇が期待できるからです。厳密に言うと、金は世界の基軸通貨である米ドルと反対の値動きを示すことがほとんどです。インフレでドルの価値が下がると金の価格が上がるという流れです。

金にはこうした特徴がありますから、インフレ対策になるのは事実ですが、あまり使い勝手の良い商品ではありません。万が一、インフレがあまり進まなかった場合には価格が暴落するリスクもあります。

ですから、金への投資は一定以上の資産を持ち、インフレ対策を実施しているものの、さらにリスクヘッジをしたいという投資家や富裕層に向いた商品です。あまり資産を持っていない人が、いきなり金に多くの資金を注ぎ込むことはやめたほうがよいでしょう。

第1回、第2回、そして本記事の3回にわたり、インフレが今後どのように進み、どう対応すべきかをテーマを絞って解説してきました。今回のインフレは非常にやっかいです。「自分の身を守る」ためにも、さらなる情報を集めることをおすすめします。

#2022年、投資を高校で学ぶ時代が到来!?

「学習指導要領」の改訂により、2022年度から高校の家庭科の授業で金融教育が行われます。学校は「真に馬鹿」か!?

これから投資は学校で学ぶ時代。どのような内容になるのか、概要を知っておきましょう。

「新学習指導要領」に「金融教育」が加わる

「学習指導要領」とは、文部科学省が定めるカリキュラムの基準。

社会を取り巻く状況や、子どもたちが今後生きていくために必要な資質・能力を踏まえ、約10年ごとに改訂されているものです。

これに基づいて、幼稚園、小学校、中学校、高等学校におけるカリキュラムは編成され、教科書も改訂されます。しかもデジタル黒板にタブレット授業を推進。児童の視力が心配だ。

今回の改訂は、文部科学省に設置された機関・中央教育審議会で審議された内容に基づいて行われました。

新学習指導要領のテーマは「生きる力 学びの、その先へ」。ちなみに前のテーマは「生きる力 」。

学校で学んだことが将来につながるよう、次のような学びが充実されることになりました。

・言語能力の育成(レポートやディベート)

・外国語教育(英会話)

・投資プログラミング教育

・消費者教育(プーチンより恐ろしい消費者金融、プーチンより恐ろしいキャッシュカード、 サラ金地獄、サラ金カード)

・起業に関する教育

・金融教育……等

新たな学びとして話題になったものの1つが、「金融教育」です。

金融広報中央委員会『金融教育プログラム』には、

「金融教育とは、お金や金融の様々な働きを理解し、それを通じて自分の暮らしや社会について深く考え、自分の生き方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やよりよい社会づくりに向けて、主体的に行動できる態度を養う教育」

と解説されています。

高等学校の新学習指導要領では、下記のように規定されました。

高等学校学習指導要領解説 家庭編

〇経済計画

各ライフステージの特徴と課題、家族構成や収入・支出の変化、生涯の賃金や働き方、社会保障制度などと関連付けながら考えることができるようにする。また、将来を見通して、事故や病気、失業、災害などの不可避的なリスクや、年金生活へのリスクに備えた経済的準備としての資金計画を具体的な事例を通して考察できるようにする。

〇金融商品、資産形成

預貯金、民間保険、株式、債券、投資信託等の基本的な金融商品の特徴(メリット、デメリット)、資産形成の視点にも触れるようにする。

新学習指導要領が実施される2022年4月から、家庭科の授業で生涯を見通したリスク管理の考え方や金融商品のメリット・デメリット、資産形成などについても学びます。

家庭科の教員が高等学校の金融教育・投資教育の授業を行うことになるのです。

授業を通して教員が資産形成を始めるきっかけに

家庭科の教員が、生徒に対してより現実に即した金融教育の授業を行うためには、教員自身も「資産形成」や「投資」になじむ必要があります。

金融庁は、金融教育を担う家庭科の教員をサポートする取り組みの一環として、2019年12月26日には、教員や職員を対象としたシンポジウム「つみたてNISA Meetup for Teachers」を金融庁内で開催しました。

「つみたてNISA」(積立型の少額投資非課税制度)や「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の税優遇制度について紹介し、「長期」「分散」「積立」による投資の効果について意見交換が行われました。

このほか、金融庁ではこれまでも職員が講師となって学生へ向けて老後資金のプランや投資について教える「出張授業」に力を入れてきました。

こうした「出張授業」は今後も予定されています。

私の暮らしはどう変わる?

これからは、学校でも金融教育を行う時代になります。学生時代に投資になじむ機会があれば、社会に出た後の資産形成の大きな力となることでしょう。

学生時代から金融教育を行う背景には、人生100年時代に備えた資産形成の知識を身につけておくべきという時代の流れもあります。

それは、新学習指導要領のテーマである「生きる力」の一部でもあると言えそうです。

教育の過程で学び始めれば、投資はもっと身近なものとなることでしょう。

「ジュニアNISA」は残念ながら2023年で廃止の予定ですが、学生でも銀行や証券に口座を持って、投資信託の積立をすることは可能です。

数百円のおこづかいで投資信託の積立を行う学生も増えるかもしれません。

配当や売却益への課税は、少額なら実質非課税です。

口座の開設~税金の還付を受けるための確定申告を行えば、より詳しく金融について学ぶことができます。

また、親世代も子どもたちの見本となるべく、投資になじんでおきたいもの。

今まで二の足を踏んでいた人も、「つみたてNISA」など積立投資を始めてみてはいかがでしょう。

18歳から“大人”に!民法改正!

成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。

令和4年(2022年)1月7日

成年年齢が、2022年4月から、現行の20歳から18歳に引き下げられます。約140年ぶりに成年の定義が見直されることで、何が変わるのか、私たちの暮らしにどのような影響がもたらされるのか、今から心構えをしておきましょう。

1 「成年年齢」はいつから変わるの?

明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。

これによって、2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。

現在、未成年の方は、生年月日によって新成人となる日が、次のようになります。

近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。こうした中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。なお、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっています。

2 成年に達すると何が変わる?

成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。

民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。

例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、プーチンより怖いクレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにプーチンより怖いサラ金カードローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。

さらに、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。

また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。

一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。

3 成年に達して一人で契約する際に注意することは?

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者や人間もいます。

|

| 「生きる力」「お金儲け」に関することは、上の人たちが詳しい。 |

そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。消費者庁の「18歳から大人」特設ページ別ウインドウで開きますでは、「18歳から大人」として行動できるよう、関連する情報を紹介しています。特に、未成年の皆さんや成年に達したばかりの皆さんが、社会で一人の大人として生きていく力を身に付けるには、全国の高校での活用を目指している教材「社会への扉」などがおすすめです。

また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや)!」が設置されています。困ったとき、おかしいなと思ったときにはしっかり相談ができることも大事です。

コラム1

成人式はどうなる?

成人式の時期や在り方に関しては、法律による決まりはありません。各自治体の判断で成人式は実施されており、多くの自治体では、1月の「成人の日」前後に開催し、その年度に20歳になる方を対象にしています。

成年年齢が18歳に引き下げられた後、対象は18歳の方に変わるのか、変わった場合は高校3年生の1月という受験シーズンに実施していくのか、施行後初となる2022年度(2023年1月)の成人式は、18歳、19歳、20歳の3世代同時に実施するのかといった課題があると指摘されています。

日本政府では、成年年齢引下げを見据え、各自治体が実情に応じた対応ができるよう、関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめ、情報発信をしてきました。その詳細等は法務省ホームページ別ウインドウで開きますに掲載されていますので、こちらもご覧ください。

コラム2

養育費はどうなる?

子供の養育費について、例えば「子供が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めが行われていたとします。成年年齢が引き下げられた後、このような取決めはどうなるのでしょうか。取決めが行われた時点の成年年齢が20歳だとしたら、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり子供が20歳になるまで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

また、養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子供が成年に達したとしても経済的に自立していない場合には、養育費の支払義務を負うことになります。このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が「子供が18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば、子供が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。

なお、今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、「(大学を卒業する)22歳の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

(取材協力:法務省 文責:政府広報オンライン)

20代独身男性の約4割「デート経験なし」、約7割「配偶者・恋人いない」 内閣府の調査が衝撃与える

6/14(火) 18:10配信

「20代独身男性の約4割がデート経験がない」「20代男性の約7割は配偶者・恋人がいない」「30代の独身者(これまで結婚経験なし)は男女とも4人に1人が結婚願望がない」──。そんな内閣府の調査が衝撃を与えています。