ハスラー アクセサリーカタログ

VIDEO

新型ハスラーGのカスタムパーツ5点を紹介します。納車まで毎日ポチっています(笑)。

見積りシミュレーション結果

サイドはフルカバーではないので汚れが付いてしまう!

Amazon.co.jp : エムール ごろ寝マット 長座布団 Lサイズ コンパクトマットレス 高反発 三つ折り お昼寝マット 車中泊 : ホーム&キッチン

この商品について

大好評3つ折りマットレスシリーズに、 コンパクトサイズが登場! 【EMOOR LUXE】ごろ寝コンパクトマットレス

Point.1 しっかり支える追求した寝心地 ■リッチな厚み マットレスの高さは、約11cmの極厚仕様。 くつろぎ時間も寝心地を妥協しない、しっかり支えられ ていることが感じられるリッチ仕様です。 ■適度なかたさ 200Nのかためでしっかりとしたウレタンを採用。 高密度のため、適度な硬さでヘタりにくく、寝返りも スムーズに行えます。 ■丈夫でへたりにくい マットレスは、分厚くても密度が低いとヘタリがち ですが、高密度ウレタンを採用することで、耐久力 に優れたマットレスを実現しました。 ■最適な寝姿勢 ウレタンの表面が凸凹形状になっており、体圧分散 性に優れています。 点で支えることで、最適な寝姿勢をサポートします。

Point.2 ワンランク上の機能美 側生地は、カバーなしでもOKな、ふっくらと柔らかい ジャガード織りを採用。 裏地は、通気性の良いメッシュで蒸れにくい。 色は、心を落ち着かせる上品なスタイリッシュグレー。 取り外しやすい、コの字ファスナー付きなので、 側生地を取り外して洗濯機で洗えます。 (※洗濯ネットをご使用下さい。)

Point.3 ごろ寝に丁度良いサイズ 人気の三つ折り仕様で、収納場所に困らず、コンパクト にお使いいただけます。 お部屋に出しっぱなしでも邪魔になりません。 硬めのウレタンなので、三つ折り仕様にするとそのまま スツールとしてもお使いしていただけます。 Sサイズの重さは約3kg。 便利な取っ手も付いているので、らくらく運べます。 必要な時にサッと広げて、どこでもごろん。 ちょっとしたお昼寝から車載用、避難用にも便利な コンパクトサイズです。 ワンランク上のごろ寝マットレスで 眠りはもっと楽しくなる。

【サイズ】 Lサイズ:約65×180×11cm (折りたたみ時:約65×60×33cm)

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B095NJ1JKY/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A33YAR1CI7KVOZ&psc=1

新発想のスマート車中泊マット MR31S/MR41S HUSTLER(ハスラー)専用マットレス/車中泊マット/車中泊グッズ/車中泊ベッド Levolva MR31S/MR41Sハスラー専用スマート車中泊マット 【車中泊 マット/車中泊 グッズ/車中泊 ベッド/防災 グッズ/HUSTLERパーツ/MR31系/MR41系/ベッドクッション/オートキャンプ/ベッドキット/カスタム/改造/日本製/レヴォルヴァ】【SOVIE】

3インチ液晶

カロッツェリアは快適で楽しいドライブを追求し続けています。

その実現のために「安心」は欠かせません。

お客様の声から「安心」のための性能をイチから検討し、

これからのスタンダードとなるドライブレコーダーを開発しました。

視線が上に行くので、死角が出てくるので非常に危険だ。フロントガラスを遮るような位置に物を置かない。

※参考

「一方通行」 一方通行規制の目的は、 「車両の相互通行に伴う複雑、危険な交通状態を単純化して 交通容量を増大させ、交通の安全と円滑を図る」ため。 たとえば、一定方向への交通量の多い道路や相互通行が困難な狭い道、

●安全運転アシスト機能

2020年6月11日、高速道や一般道上の進入できない一方通行を表示と音で知らせて逆走を防ぐ 「一方通行進入禁止案内 」や、信号機のある交差点を通行する際に、対向車への注意を表示と音で知らせて事故を防ぐ 「交差点対向車注意案内 」。他にも駐車禁止エリアを知らせたり、通学路や住宅街など制限速度が30km/hに制限されたエリア、新交通規制「ゾーン30」 にも対応し、地図上の水色透過とアイコンで表示。

2020年6月11日、「安全アシスト機能」を搭載したポータブルカーナビ“MOGGY”シリーズの新製品「YPB746」「YPB736」「YPB556」「YPL526」の4種を発表した。価格はオープンプライス。

2021年8月に「安全アシスト機能」を搭載したポータブルカーナビ“MOGGY”シリーズの新製品「MOGGY

YPB747 」を発表した。価格はオープンプライス。

(ユピテルの簡易型のナビがすごい)MOGGY YPB747の詳細 :2021年8月の最新版もすごいナビだ!

VIDEO

【車中泊】ハスラー フラットになる専用マット【設置してみた】

#車中泊 #ハスラー #スズキ

【車中泊】ハスラー フラットになる専用マット【設置してみた】

34,603 回視聴2020/02/09

VIDEO

これが女一人の車中泊!リアルな車内に密着ドキュメント

VIDEO

【竹岡圭が語る!!】業界の革命児!! スズキハスラーはなぜ売れ続けているのか??【PR】

【Sponsored by SUZUKI】

スズキハスラーが売れ続けています。ハスラーは2014年1月に「軽ワゴン」と「SUV」を融合させた新しいコンセプトの軽自動車として登場。大ヒットモデルとなり売れ続けたまま、2020年1月に現行型(2代目)へとフルモデルチェンジ。 登場から1年半たったいまでも売れ続けています。

2022年4月にマイナーチェンジ車のJスタイルⅡ が登場!

なぜハスラーは売れ続けているのか。どれくらいの実力があって、どこがそんなに魅力的なのか。モータージャーナリストの竹岡圭さんとともに、忖度なしでチェックしてみました。

Levolva (レヴォルヴァ) スマート車中泊マット - スズキ MR31S MR41S ハスラー 専用車中泊マット 【車中泊グッズ 車載ベッド カ

穏やかに乗ると気持ちの良いオシャレ車

【エクステリア】

良くまとまっており、愛せるデザインだと思います。凝った楕円形のライト、など毎日を共にする相棒として相応しいです。

【インテリア】

フロントのインパネなど、非常にオシャレです。全席後席ともに使われているファブリックシートもよく見ると凝った生地が使われています。

床面が低くフラットなので乗り降りがしやすいです。

後席のヘッドレストが小型採用なので、ポジションもかなり広く取ることが出来ます。

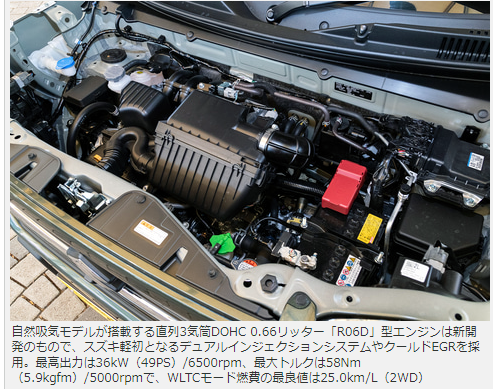

【エンジン性能】

どんな時も強く踏まなければ静かで気持ちの良いエンジンです。坂道や高速の合流など力が欲しい場面で強くアクセルを踏めばもっとトルクが欲しいと思うかもしれませんし、音もそれなりに入ってきます。ですが、坂道でも高速でも緩やかにアクセルを踏んで加速すれば充分快適です。マイルドハイブリッドですが、殆どモーターの介入は意識されません。普通の低燃費エンジン車のフィールです。新開発された「R06D」型エンジン は、ワゴンR/ワゴンRスティングレーにも搭載されていて、スズキ軽の主力エンジンになります。デュアルインジェクション、クールドEGR、急速燃焼、ロングストローク化、高圧縮比化などにより燃費向上が図られていて、WLTCモード燃費では、市街地で約7%、郊外で約8%、高速道路で約8%向上など、想定される走行シーンでの省燃費化を実現しています。また、組み合わされる新開発CVT も2ポートオイルポンプをはじめ、高効率ベルト、トルクコンバーター低剛性ダンパーの採用、そして軽量化により燃費向上寄与しているそう。なお、トルクコンバーター低剛性ダンパーは、エンジン回転域における、大きな回転変動を吸収しやすくするようにダンパーを低剛性化し、燃費と静粛性を高める効果があります。マイルドハイブリッドを担うISG(Integrated Starter Generator)は、先代ハスラーに対して最高出力が1.6kWから1.9kWと高出力化されています。モーターアシスト(時間)が10%増すなど、走りとして実感できる。

ターボの設定が無いですが、力が無いなら無いなりに穏やかなアクセルワークをすれば良いと思います。

新型ハスラーのために新開発された「R06D」型エンジン

【走行性能】

ハンドリングはクイックでもスローでもなく、丁度良いです。特にしっとりしてるとか高級感があるわけではありませんが、適切です。

スライドドアのハイトワゴンとしては普通に真っ直ぐ走ります。ふらついたり、コーナーで不安になることも無いです。

ブレーキもきちんと効く車です。

高速100キロまで試しましたが、全く問題ないです。音もそこそこ静かですし、それなりに安定しています。ただ、高速が得意な車ではなく、あくまで街乗りで快適な車です。

車としての走行性能のバランスは良いです。

新採用プラットフォームの恩恵からか,剛性感がありながらも軽量であることを思わせる走りを見せます。

市街地から新型ハスラーを走らせると、まず驚かされるのが非常にスムーズな出だしで、信号からの再スタートでも普通に発進させても周囲の流れをリードできるほど。ISGのモーターアシストの御利益を実感できます。ISG、エンジン、CVTの協調制御によりスムーズな再始動が可能になっていて、市街地での静粛性の高さも享受できます。

ISGによるスムーズな加減速もより自然なフィールになっています。減速時には、約10km/hでアイドリングストップが開始するコースティング状態になりますが、先述したように、減速時・加速時のエンジン停止、再始動のマナーが向上しているのも朗報。さらに高速道路では、首都高速の短い合流路(流入路)でも最大30秒間のモーターアシストによりストレスフリーな加速を堪能できます。高速巡航でも法定速度程度であれば静粛性も確保されていて、快適なキャビンが保たれています。そのほかの防音・遮音対策も入念に施されている ため、ファーストカーとして乗っても満足できるNVHといえそう。

【乗り心地】

シートがふかふかしてることや、足回りが柔らかめで気持ちが良いです。小さな凹凸はモチッとした感触でいなしてくれます。ただ、大きな段差や凹凸では突き上げを感じる場面もあります。足回りが柔らかいとはいえ、ボディとシャシーの剛性感が軽自動車としては高いレベルで、しっかり踏ん張ってくれますし、走りの質感は高いです。もう1つの美点が乗り心地の良さ。先代の登場時は、極低速域から高速域まで少し跳ねるような乗り味でしたが、新型ハスラーは、足がよく動き、よりフラットライド感が高まっています。サイドドア、センターピラー、バックドアに環状構造が採用され、ボディ全体の剛性が向上。さらに、構造用接着剤で部品間の隙間を埋めるなどの剛性向上策が確実に効いているようです。 なお、試乗車のタイヤは165/60R15サイズのダンロップ「エナセーブEC300+」 。

ハスラーのタイヤサイズは15インチだ!

一方で、パワステのフィーリングは軽自動車らしく軽く、市街地ではキビキビした走りを演出する一方で、高速道路のコーナーなどでは腰砕けにはならなくてももう少し手応えが欲しく感じるシーンもありました。とはいえ、実用域で気になるレベルではなく、走りのトータル性能は、見た目以上の進化を遂げています。

ハスラー「J STYLE II」は走行性能だけでなく、快適性も大満足【新車試乗】

公開日 2022/08/21

■ライバル車タフトのマイナーチェンジに備えて商品性を向上させた

ハイトワゴンとSUVを融合 させて、大ヒットした軽自動車がスズキ・ハスラーです。2020年1月に登場したモデルは、現在の軽自動車の売れ筋モデルであるスーパーハイトワゴンのスペーシアをベースとして開発されました。

一方で強いて挙げるならば、後席の乗り心地や、SUVというと登録車を想像してしまうようで、それに比べると荷室の広さがもう少しあるといいという声も聞かれました。それも荷室の容量を求めているのではなく、よくよく聞くと使い勝手のようでした。これは、色々な趣味や日常生活の荷物がありますので、それを便利に使い勝手よくということを求められていたわけです。そこはこのハスラー新型でかなりやりくりをして、収納関係や荷室をフラットにするなどいろいろトライをしました。このあたりは手を抜けないところです。このハスラーで幸運だったのは開発トップの竹中(スズキ 四輪商品第一部課長の竹中秀昭氏)が、NVH(騒音・振動・ハーシュネス)のスペシャリストでしたので、(音振などのレベルは向上させつつこの課題を解決できるので)神様の巡り合わせのような気がします。

ハスラーJ STYLE II外観02

ロール量の少ないハスラーJ STYLE IIターボ4WDの走行シーン

ハスラー最大の特徴は「パネル」の顔だ。9インチHDディスプレイーがすごくいい。

メーカーオプションの全方位モニター付メモリーナビゲーション(18万4800円)

数ある軽自動車の中でハスラーは個人的にはベストバイモデルと考えています。その理由は、

・軽量で高剛性の新世代プラットフォーム「HEARTECT(ハーテクト)」を採用 し、ボディの軽量・高剛性を両立。

・バックドア、センターピラー、サイドドアでそれぞれ「環状骨格構造」を形成することで、ボディ全体で剛性を高めている

・ボディのスポット溶接部に「構造用接着剤」を採用 し、部品間のわずかな隙間を埋めることで接合を強化。ボディ全体の剛性を向上させ、優れた操縦安定性、乗り心地を実現

・こもり音や雨音を低減する「高減衰マスチックシーラー」を採用 し、静粛性の高い室内空間を実現。さらに、防音材や遮音材を最適に配置することで静粛性を高めている

などが挙げられます。

背の高いSUVのハスラーですが、安定感そして静粛性の高さは軽自動車でもトップレベルです。

また、運転支援装備 でも、夜間の歩行者も検知するステレオカメラ方式の衝突被害軽減ブレーキ「デュアルカメラブレーキサポート」 をはじめ、誤発進抑制機能 、車線逸脱警報機能 、ふらつき警報機能 、先行車発進お知らせ機能 と、ヘッドランプのハイビーム /ロービームを自動で切り替えるハイビームアシスト を搭載。

さらに、ターボ車には車線逸脱抑制機能を採用した、全車速での追従機能を備えたアダプティブクルーズコントロールを設定 していることがベストバイと言える理由です。

そして2022年5月に ハスラーは一部改良を実施 。同時に特別仕様車「J STYLE II」を設定 。今回この「J STYLE II」に試乗することができました。今回の一部改良のポイントは、従来ターボ車にしか設定されていなかった全車速追従機能付きのアダプティブクルーズコントロール(ACC)と車線逸脱抑制機能を全グレードに標準装備したこと。

さらに、狭い道でのすれ違いなどでの接触防止をサポートするすれ違い支援機能 やハイブリッドGターボにLEDヘッドランプの追加など安全装備を充実させています。またXグレードにはUSB電源ソケットと時間調整式フロント間欠ワイパーを装備 しました。

特別仕様車の「J STYLE II」はハイブリッドX、ハイブリッドXターボをベースに、専用メッキフロントグリルをはじめアルファベットエンブレム、チタニウムグレーのインパネカラーガーニッシュなどの専用装備を採用。

さらに、スズキとして初めて「ナノイーX」機能をフルオートエアコンに搭載する など装備を充実させています。今回試乗したのは、特別仕様車J STYLE IIターボ4WD車で183万3700円です。メーカーオプションの全方位モニター付メモリーナビゲーション(18万4800円)が装着 されていました。

パッと見ただけでは2WD車との区別は付きませんが、インパネに、雪道やアイスバーンでのスムーズな発進をサポートする「スノーモード」。

ぬかるみや滑りやすい路面で発進をサポートする「グリップコントロール」、急な下り坂で車速を約7km/hで維持する 「ヒルディセントコントロール 」のスイッチが4WD車の目印です。

ハスラーJ STYLE II の外観で目を引くのがルーフレールです。元々アウトドアユースの印象が強いハスラーですが、ルーフレールを装着することで、さらにタフギア感が増しています。キットを買えば屋根上にちょっとした軽量の荷物を載せられる。

また、360°プレミアムUV&IRカットガラスを採用 。日焼けの原因となる紫外線を約99%カット。さらにジリジリとした暑さのもとである赤外線をカットする特殊ガラスを全面に採用することで、日焼けを防いでくれるというホスピタリティの高さも魅力です。

J STYLE IIターボ4WDは最高出力64ps、最大トルク98Nmを発生する660cc直列3気筒ターボエンジンにマイルドハイブリッドシステムが組み合わされています。

全高が1,680mm のハスラーですが、加減速時の前後方向の揺れは最小限に抑えられています。

ターボエンジン+モーターによる力強い加速時でもボディの揺れが抑えられている ので、法定速度までスッと加速することができます。

このボディの無駄な動きが少ないのは、カーブを曲がる際でも同様です。カーブを曲がる際のロールが抑えられているので、リアシートに乗った乗員も快適に移動することができます。

また、ボディのねじり剛性が高いため、カーブを曲がる際にハンドル操作に対してのボディの動きの遅れがないのも特徴です。

ただ、一つ残念な点を挙げるとすれば、電動パーキングブレーキが主流となっている中で、まだ足踏み式のパーキングブレーキを採用 していることでしょう。

オートエアコンにはナノイーXを搭載し、移動する際の車内環境をさらに快適にする工夫が施されているのが特徴です。

高い走行性能に加えて、快適装備も充実したハスラーは、軽自動車の中で盤石のベストバイモデルと言えるでしょう。

(文・写真:萩原 文博)

ハスラーjスタイルⅡのリアのヘッドレストは小型だ。後ろが見やすくなっている。

ハスラーjスタイルⅡは後席も、フルフラット化できて、完璧な車だ。特にNAモデルは買い得。色、デザインで差別化もできそうだ。

高橋氏:このクルマの始まりはその竹中と2人でした。竹中はNVH専門家である一方、私はラパンをひと通りやっていましたので、まずは調査から始めようと話をしました。

竹中が今回辛かったのは、初めて開発責任者を任されたということ以上に、初代ハスラーは肩の力が抜けたクルマだったのに対し、今度はみんな、肩の力がバリバリ入って、国内営業もスズキの存亡を懸けてぐらいの勢いだったことです。

自由な移動と楽しさ、ワクワクみたいなキーワードをハスラーは全て背負っていますので、まさにイメージリーダーになってしまっていました。そこで社内の注目度は半端ではなかった。本当は少し外れたところでもう少し遊びに振りたいところでした。そういうこともあり、デザインのやり直しにつながったのだと思います。力が入り過ぎて、皆ハスラーはこうあるべきというイメージがありすぎた。その結果、自然にワクワクが影を潜めてしまったのでしょう。

実は、デザインがやり直しになった時、エクステリアのクレイモデラーだけは初代の経験者だったのですが、「こんなにゆるくてかわいいクルマなのに、担当者たちはしかめっ面でドキドキして手が縮こまって何をやっているんだ」と言われました。これでハッとしたのです。また、「たまたま金脈に当たっただけ」とも言われました(笑)。

とにかく初代はお客さまに楽しんでもらいたいという純粋な気持ちで、開発者たちも楽しんで作っていました。そこでもう一度初心に立ち返りワクワクしよう、肩の力を抜いてと、時には真夏の渋谷を1日歩いて色々見つけてみようとか、楽しくやりました。自分が若いころは原宿などはちょっと敷居が高くて、センスがないと入店拒否されるのではないかというお店ばかりでしたが、いまは本当に綺麗なアウトドアショップがたくさんあって、入りやすい店舗になっていました。そういうパワーがアウトドアにはあるんだなと思ったのです。

ビビビときたインテリアデザイン

――エクステリアはもちろんのことですが、インテリアもすごく遊んでいて、それとエクステリアのイメージがすごく合っていると感じました。

高橋氏:ハスラーでそういうところができたと思うのは、エクステリアもインテリアも結局キースケッチを描いた担当がそのままデザイン開発を進めていったところにあると思います。機種によってはキースケッチだけ描いて、そのまま別の人に変わることもあるのです。

このインテリアはハスラーでしか実現できないデザインで、最初のキースケッチには、3連リングの左側に電子レンジが入っていました。 キースケッチはかなり初期段階ですから自由に描かせています。そこで、なぜ電子レンジを入れたのか聞いたところ、キャンプして朝起きた時に温かいコーヒーを飲みたい。そこで電子レンジがあればすぐにできると考えたとのことでした。そのほかいろいろな案があったのですが、チーフエンジニアの竹中と2人で見て、何案かあった中で、このデザインにビビビと来たのです。そんなことはなかなかないのですが、これはすごい、開発は大変だがこれはビビビときたのでやろうということになったのです。

パワートレーンについて、エンジンは自然吸気 新開発のR06D型エンジン と、ターボ R06A型の改良版 となり、副変速機を廃するなどした新開発CVTが組み合わされる。出力向上したISG(モーター機能付発電機)が全車に搭載された のもポイントだ。

思えば初代はアウトドア向けというクルマの性格に合わせて、あえてゆったりとした乗り味とされていたのだが、ゆったりしすぎて不規則な揺れが生じやすく、ロングドライブでは疲れやすいように感じていた。そこを、実際にはハスラーを使う人の大半が市街地をコミューター的に使っていることを受けて、新型では快適性とともにキビキビと走れることにも配慮したらしく、そのよさが出ている。

両モデルの違いは、車両重量が大きい影響かターボ+4WDの方が微妙にしなやかで、高速巡行時のフラット感もあり、一方でリアサスがトーションビーム式の2WDの方がストローク感では上まわる印象。欲をいうと、もう少しタイヤのロードノイズが抑えられ、車速を高めたときの走りに一体感があるとなおよい。

乗り比べると、やはりターボの方が全域でパワフルなことには違いないのだが、自然吸気の走りっぷりもなかなか好印象だった。諸元の数値が従来よりも3PSばかり低くなったことに驚いたのだが、体感する性能は確実に向上している。エンジン回転が高めでやや音が大きい点は今後の課題ではあるが、至って軽快かつスムーズに加速していき、タウンスピード領域ではなんらストレスを感じることなくスイスイと走れる。どちらが好きかと聞かれればやはりターボだが、自然吸気も「これで十分」と感じさせる実力を持っている。これには従来よりも出力が増し、高い車速域までアシストできるようになったというマイルドハイブリッドも効いていることに違いない。

安全面では、すでに初代の途中から採用していた「デュアルカメラブレーキサポート」 の衝突被害軽減ブレーキには、夜間の歩行者検知機能 や後退時ブレーキサポート機能 も付くなど、こちらもいろいろ進化している。さらにターボ車には、いずれもスズキ軽初となる全車速での追従機能を備えたACC や車線逸脱抑制機能 を装備した。これがターボ車以外でも選べるようになることに期待したい。岡本幸一郎Photo:安田 剛2020年2月4日

VIDEO スズキハスラーJスタイルⅡ試乗記【竹岡圭のSUZUKI HUSTLER】

ハスラーJスタイル・ターボしっかり半年納車待ちしましたが、とても満足してます。燃費が予想より更に良かったし、エアコン良く効くしブレーキも合格。高速道路でのパワー感も必要十分。クロスビーが5年目で、ハスラーに戻そうかと思っていました。

ハスラ―出来れば全方位モニターをお勧めします。めちゃくちゃ見易いですよ。徐行速度でボタンをピッでフロントもバッチシ、低速でボタンをピッで左前タイヤも写ります

ハスラーもエブリイワゴンも今や納期半年から約1年で肝心のディーラーでさえいつ入庫出来るのかわからないって言ってた。電動パーキングブレーキが付いたら買っちゃう

後席テーブルない新しいダイハツの軽セオリー・キャンバスも人気出そうだからどっちにするかはスライドドアしだいか

夜は、ライトで白とびがあるが、サイドミラーでもあること。昼間は問題なし。

VIDEO 【オーナー 閲覧注意】新型スズキ ハスラー 正直レビュー 評価「推奨」4

VIDEO

新型ハスラー&スペーシアギア 乗り比べ

VIDEO

クルマ談議#117 2022年最新版!ハイブリッド車とは一体何なのか?の疑問を解消!購入の参考にしてください『1時間枠』

2022年3月18日にライブストリーミング配信

VIDEO

163万の軽未使用車?と新車 どっちが安いか検証してみたらとんでもない結果が出た。

Feb 18, 2022

VIDEO

【オーナー 閲覧注意】スズキ スペーシア カスタム

N-BOXより運転性能は上だ。正直レビュー

ブレーキペダルも体の中央に来ていて回生ブレーキも程よく効きがあり、ペダルレイアウトが良い。

賭ける所へのコスト、要らないところへのコストカットなど分別がある内容。

評価4.5

(マイルドハイブリッドの軽自動車の名車といえる) “パラレル方式”(並列方式)の傑作!!

スズキのACCは残念ながらダイハツのような渋滞追従型ACCではない!なのでACCの状態で停止したら、ブレーキペダルを踏まなければならない。ハスラーみたいにフルフラットになっているのか?

スズキ・スペーシアは、ブランドでもっとも大きい室内空間を持つ軽ハイトワゴンとしてラインナップされ、現行モデルは2017年12月にフルモデルチェンジされ新世代になっていました。「SOSボタンや自動での緊急通報」、「スマートフォンでのエアコン作動や、ドアロック/ハザードランプ消灯」、「車両位置確認」、「セキュリティアラーム&エンジン始動通知」などに対応することで、使いやすさと安心感をアップ。新型N-BOXに比べて25万円安い点も魅力だ。(標準車:女性向) HYBRID

X (自然吸気エンジン)FF:1,524,600円

(カスタム:男性向) HYBRID XSターボ (ターボエンジン)FF:1,835,900円

安全システムには、車線のはみだしを防止する車線逸脱抑制機能(注意:レーンキープアシスト=LKCとは違う)が付いた。

・狭い道を約5km/h以下で走行中にステレオカメラが対向車とのすれ違いを検知すると、モニターに左側のサイド映像とフロント映像を自動で表示し、車両の接触防止をサポートする全方位モニター用カメラ「すれ違い支援機能」を搭載 することで安全性を向上。

また、インフォテインメントシステムには、大型9インチスマートフォン連携メモリーナビゲーションを設定 。これはハスラーと同じものだ。非常に見やすいし、お得感がある。

・ 「車線逸脱抑制制御機能 」とは、

クルマが車線をはみ出しそうになると、メーター内表示とともに、車線内に戻すようステアリング操作をアシストしてくれる。

※新デザイン!新型スペーシア・カスタムの外装(エクステリア)

カタログデザイン

色はパールホワイト 若しくはオフブルーメタリックが良い。

グレードは、

XS がねらい目か!

※新デザイン!新型スペーシアの外装(エクステリア)

カタログデザイン

スズキ新型スペーシアの外装は、スーツケースをモチーフにしたデザインが取り入れられ、「わくわく」や「楽しさ」を詰め込んで走るスタイルが表現されています。

改良では、「スペーシア」に新デザインのメッキフロントグリルを採用 し、新ボディカラー「ライトブロンズパールメタリック」を設定。

評価5 (マイルドハイブリッドの軽自動車の名車といえる) “パラレル方式”(並列方式)の傑作!!

2代目現行スペーシア

現行モデルの2代目は2017年12月に発売され、競合車の「N-BOX」と「タント」に対抗 すべく、ボディ全体にわたり大空間設計を意識 した見直しが図られました。ハイトワゴンの中に入った途端、上下の大きさから、新しい車両感覚がいる。あまりにもハイトすぎるのも違和感がある。横風に弱い点も。

ボディサイズは全高が50mm、ホイールベースが35mm拡大。ボンネット高のアップとベルトラインの引き上げに伴う着座位置アップ(前席30mm、後席15mm)、先にFMCしたワゴンR同様にドア断面構造を改善、ルーフ前後の長さ延長を実施。

これにより、室内高は35mm、幅は25mm、左右シート間の幅は30mmとそれぞれ初代から拡大。

車体は新プラットフォーム「ハーテクト」や高張力鋼の採用範囲を拡大 することで、車重増加が20kgに抑えられています。

しかし、

VIDEO

進化するボディ_真の実力!軽量化と衝突安全_ホンダ スズキ ダイハツ

VIDEO

新型スペーシア マイナーチェンジ!改良点、価格、発売日が判明!

特別仕様車「スペーシアギア マイスタイル」も追加。

「新型ワゴンRスマイル極みバージョン」豪華内装と凄いナビをご説明

VIDEO

【操作説明シリーズ】超丁寧な説明動画「新型ワゴンRスマイル極みバージョン」豪華内装と凄いナビをご説明|取扱説明書の動画化|ラパンやスペーシアの良いとこ取り|ムーヴキャンバスより大人?

ダイハツの キャンバスは新型が2022年7月13日にでた。FMC(新型)キャンバスGターボがでたので、スズキ ワゴンRスマイルのターボ車はすぐに出てくるでしょう。スマイルはターボ車が買いだ。 ただ後ろはミラー型ドラレコで、前方はコーナーポールを付ければ解決できる。

VIDEO

【オーナー 閲覧注意】新型スズキ ワゴンRスマイル 正直レビュー 評価「推奨」4

【紹介車種グレード】

スズキ ワゴンRスマイル ハイブリッドX FF CVT

【価格】

¥1,592,800 (税込)

【車両情報】

全長(mm) 3,395

全幅(mm) 1,475

全高(mm) 1,695

ホイールベース(mm) 2,460

乗車定員(名) 4

車両重量(kg) 870

タイヤサイズ 155/65R14

最小回転半径(m) 4.4

排気量(L) 0.657

使用燃料 レギュラー

燃料タンク(L) 27

新開発のR06Dエンジン はスペーシアのR06Aエンジンより出足良く、加速感も良かったです。内装の質感も良く、適度な空間も相まって、バランス良い車だと感じました。ターボがあれば、より幅広い客層に対応出来そう。今回はNAエンジンだけだ。

短距離短時間の運転と使い勝手を最優先させたような感じ

速さやドライビングプレジャーを求めるクルマではないのはわかります。

乗り心地がふわふわしてて運転しにくかった。

悪い点としてレビュー通りギアは入れ間違いが起こりますし、曲がる時に遅れる?感覚があり少しヒヤッとしました。

シフトレバーの節度感やブレーキは安全面を考えると少し改善して欲しい。

ターボが無い分、マイルドハイブリッドのモーターの力をもう少し強くしてほしかったですね。走り性能は良くないですが、それを求める車ではないので評価4は妥当。

スーパーなどの駐車場ではやはりスライドドアは便利ですし、強風の時もありがたいですね。自分の車はスライドはないですが、この先の軽はスライドをどんどん搭載しそうです。

妻がスマイルオーナーです。ヘッドアップディスプレイは確かオプションでした。買い物カーとしては良いと思います。高速運転はかなりふられて怖いのでメインで使うのは少し物足らない。

ダイハツのムーブキャンバスのライバル的存在だけど!キャンバスは可愛すぎるから男性が乗るには!ちょっと!無理かなって感じだけど、ワゴンRスマイルは!いい。

試乗しましたが低速トルクがあり出足が良く 町中の買い物 子供のお迎えなど 必要十分な走行性能と感じました またブレーキの利き具合も軽自動車の標準的。

スペーシアのノンターボに似ている。 スペーシアのノンターボとライバル車です。

ワゴンRスマイル、以前に試乗しましたが、エンジンパワーが無いのではなく加速だけが悪い感じしました。 寧ろ40km/hに到達してからはパワー感が出て来る印象が残ってます。踏み込めば、エンジン音が大きく聞こえてきますが、加速も悪くは無いです。

また、サスペンションの柔らかさについて指摘されていますが、ハンドルを早く切ると車体のロールは大きいと感じますが、フロントのトラクションは十分あり、 然程遅れずフロントは曲がると思います。純正のタイヤではアンダー気味とさえ感じました。

個人的には評価は3です。 価格と販売時期を意識し過ぎて、煮詰めて欲しい部分が残っているからです。例えば加速感と室内の静寂性であったり、タイヤとブレーキパッドの選定等です。エンジン音はやたらとうるさめ。デザインはキャンバスが上。

穏やかに乗ると気持ちの良いオシャレ車

特筆すべきは乗り心地の良さです。軽自動車の中ではピカイチではないでしょうか。

【燃費】

軽ではい番良い方、カタログ燃費の数値が実際に出るようです。かなり燃費は良いと思います。

【価格】

他の軽自動車より乗り心地が良いので、同じ価格帯でもコスパは良いと思います。

街乗りするなら丁度よい。

最上位グレードの「ハイブリッド」にメーカーオプションの「セーフティーパッケージ+全方位モニター付きメモリーナビゲーション装着」を選び,ディーラーオプションになるオプションを少し加えて200万円ほど。 ACCやヘッドアップディスプレイ,予約ロックといった装備の事を考えると個人的印象ではかなりバーゲンプライス。

【よかった点】

1)上の前方上方視界が良く、近くの信号も屈まず見れる

ようになったこと。

2)標識認識で一時停止前にポーンと警告してくれること。

前に見逃しで一時停止違反になったことがあるので

【気になった点】

1)前も後もヘッドレストが大きくなり、バックミラーから後方

左右が見にくくなったこと。車両感覚が取りずらい。

2)グローブボックスがハスラーの2個から1個に減った

ため、書類で一個使うとを入れると雑物を収納する

場所が不足すること

ーーーーーーーーーーー

2014年ハスラーからの乗り換えです。最近の軽自動車の安全装備

の充実ぶりに関心し、買い物でスライドドアが必要と

思っていた矢先にスマイルが発表 され、発売日(9/10)直後の

9/18に契約しました。

カラーはインディコブルーのツートン、HYBRID-Xにメーカー

オプションフルの構成です。

しかし、半導体不足などで納車が伸び結局年明けになりほぼ

4ヶ月かかりました。

まだ乗り始めですが一般道、高速を使ったファーストインプレッ

ションを載せます。

【エクステリア】

インディコブルーは、落ち着いた深い青で落ち着きがあります。

フロントは私のようなオッサンが乗っていても違和感のないレベルだと思います。

【インテリア】

ボディ色に合わせて前面が紺色でメーター/ハンドルがアイボ

リーになっています。

個人的には好みです。広さ的にはハスラーと同程度です。

【エンジン性能】

ノンターボなんでそれなりに 回転は上がりますが高速でも

ストレスなく合流出来ました。

必要十分なパワーだと思います。

【走行性能】

ハンドルが軽く、ハスラーよりも多く回す必要がある くらい

ですがコーナーでのロールはほとんど感じませんでした。

初めてヘッドアップディスプレイは、見やすくて視線移動が

少なくて安全に寄与します。

全車速対応ACCも高速で使ってみましたが渋滞時本当に楽

でした。

【乗り心地】

最大の驚きは乗り心地でした。ハスラーの時に感じたギャ

ップ越え時のバタつきや揺さぶられ感が抑えられてます。

サスの衝撃吸収や収まりがものすごくいいと感じました。

また防音も向上しておりとても静かで音楽もよく聞こえ

ます。

以前は国産高級車に乗っていたこともありますが、これ

って軽自動車?って思うほどの上質な乗り心地でした。

【燃費】

まだ走行距離が少なく無評価ですが、高速でハスラー

ターボで満タン400キロ前後に比べ、スマイルは多分500キロは

行けそうな気がします。

【価格】

競合に比べ少し安めですが、大画面ナビや安全装備、

快適装備オプションがリーズナブルで、車の質から

見て大変お買い得だと思います。

新型フルモデルチェンジ、ダイハツのキャンバス・セオリー Gターボが2022年7月13日に発売される!!

ダイハツ・キャンバスの 欠点だった、「お気楽ボックスのおかげでリアシートを倒した時の、醜い段差はフルフラットになったのか?」

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

暫定高速道路での事故多発;

対面通行で走る自動車専用道路での事故多発

宮崎と北九州市を結ぶ東九州自動車道はいわゆる「暫定高速道路(対面通行で走る自動車専用道路) 」である。普通の片側1車線の道路を時速80キロ以上で飛ばすことを強要する世にも恐ろしい高速道路 である。

この「暫定高速道路 」で、片側1車線の道路を走行していると突然、車が大きく浮き上がると、跳ねるようにこちらに向かってきます。 撮影者はとっさに左にハンドルを切り、なんとか正面衝突は避けましたが、一歩間違えれば大事故になるところでした。 当時の状況について、撮影者は、次のように話しました。 撮影者:「車が飛んでくるのが見えた時、恐怖より焦りを感じた。あれこれ考えるより先に、手が無意識に動いていた」 幸い、この事故によるけが人はいなかったということです。 突然、目の前に車が飛んでくる恐怖。専門家は、悲惨な事故を防ぐためには、道路に対策を講じるべきといいます。 道路交通法に詳しい・高山俊吉弁護士:「対面通行で走る自動車専用道路 で、対面通行の中にきちんと障壁がないというのは、私はこれは危険だと思う。自動車専用道路であれ、高速自動車国道であれ、対面走行ができる部分は作ってはいけない。つまり普通の高速道路に作り替えるべきだ。中央障壁をちゃんと作ることによって、こういう事故を起こさないようにするというのが、非常に重要」 (「グッド!モーニング」2022年11月1日放送分より)

車のオート機能過信に自動車学校が注意喚起 「運転者はこの機能が働いたら負けと思って」

Hint-Pot の意見 - 11 時間前

これから12月にかけての年末は交通事故が増加する傾向にあります。慌ただしい毎日の中でついつい気持ちが先を急ぎ、運転前の安全確認がおろそかになっていませんか? 交通安全を呼びかける投稿が度々大反響を呼んでいる烏山自動車学校(栃木県那須烏山市)の公式ツイッター(@KarasuyamaDS)は、車のオート機能の使い方について注意喚起。乗車前点検の重要性を訴えています。

オートスライドドアが作動するまで危険に気づかないのはNG

「運転者はこの機能が働いたら負けだと思って全力で反省してほしい」

烏山自動車学校はそんなメッセージとともに、後部座席のスライドドアを外側から映した映像をツイッターに投稿しました。

後部座席からは1本のパイロンが横倒しになってはみ出していますが、運転手はそれに気がついていないのか、スライドドアのオート機能が作動しゆっくりとドアが閉まっていきます。やがてパイロンの先端をぎゅっと挟むと、タッチセンサーが働き、またゆっくりとドアが開きました。

投稿は反響を呼び2000件近い“いいね”が。またリプライ(返信)には、「こういった安全機能や自動運転は、もしちゃんと作動しなかったら大事なので、ないものとして車に乗ってます!」「あんなにつぶれるまでドアが戻らないw 挟まれたら痛いんじゃないかな」「同乗者の安全を確保するのも運転手の義務ですよね」など、共感の声が寄せられています。

車の進化は著しく、オートスライドドアだけでなく、スマートキーや自動運転、駐車支援機能などさまざまなものが自動化しています。こうした機能はうまく使いこなせばとても便利な反面、ついつい過信して安全確認がおろそかになってしまうことも。事故を防ぐにはまずしっかりと目視を行うことが大切です。乗車前の安全確認から怠らず、気を引き締めて運転に臨みましょう。

2023年現在のクルマはといえば、システムではなく、あくまでドライバーが主体となる“レベル2”までの自動運転技術が一般的。あらかじめ設定した速度で自動的に加減速を行い、前車に追従するACC(アダプティブクルーズコントロール)や、車線の逸脱を検知するとハンドル操作をアシストするLKAS(レーンキープアシストシステム)などは、レベル1の自動運転技術とされています。

高速道路でも、これらの機能を使い、アクセルペダルを踏むことなく走行している人も相当数いると考えられますが、こうした機能を過信した“ながら運転”と思われる前方不注意で、工事の規制帯に突っ込む事故も相次いでおり、道路管理者も注意喚起を行っています。自動運転技術が進展することで、このような事故も避けられるようになるかもしれません。

VIDEO 新型ハスラーのSafety Supportを感じてみる 後進時ブレーキサポート

VIDEO

新型ハスラーのSafety Supportを感じてみる デュアルカメラ

アウトドアブーム終焉でワークマン、スノーピークの業績に急ブレーキか。

熊とキャンパーの共存は可能か?

業績回復をめざす各社の次の一手は…

過去最多の被害となっているクマによる襲撃。最も多くのけが人が出ている秋田県では、住宅街や街なかでも突然クマに襲われる例が後を絶ちません。いったい何が起きているのか?人家に現れたクマの映像や襲撃を受けた当事者の証言、さらにクマ写真家と記録した2023年のクマの異常行動ぶりを示す映像 過去最多のクマ被害 急増の理由は?

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

今お伝えしたように河岸段丘の林ですとか、川の草木、それから屋敷林の茂みに隠れながら私たちの生活圏にまでやってきているわけです。

きょうのゲストは、クマの生態や人とクマの関わり方について長年研究をされている小池伸介さんです。こうした中でなぜ、2023年、これだけ多くの被害が出てしまっているのでしょうか。

小池さん:

まず前提として、クマは人を襲おうと思って襲っているわけではなく、やはり人と会ってパニックになってしまい、結果として襲ってしまっているということなんです。

桑子:

襲いたくて襲っているわけではないという。そうした中で2023年の大きな被害ですよね。

小池さん:

大きな原因は、VTRにあったようにブナとかドングリが凶作なんですね。ただ、それだけで人里に出るわけではないんです。

どういうことかというと、2023年だけではなく、過去30年40年という長い間で人はどんどん山から撤退しています。そういった撤退した場所が、新しいクマの生息場所になり、クマの生息場所と人間が住んでる場所の距離が近くなっている。かつ、過疎化した集落だと山の手入れがうまくできないとか、耕作放棄地が増えることによって、集落と山の森の境界線が不明瞭になっている。そうした状態だと簡単にクマが集落近くまで近寄れる。さらに、集落の中には放置された柿やクリがある。こういったものに誘引されるようにして、クマは森から足を踏み出しているわけです。

桑子:

今のお話にもありましたが、もともとクマは山にいた。そこから里山の田畑が高齢化などで徐々に使われなくなり、耕作放棄地などが増えることで人の生活圏に入ってきている。さらに、ある特徴が今見え始めています。それは、人間の音に全く動じなくなったクマもいるということ。

こちらは、新潟県の里山で8年前に撮影されたクマです。車の音を聞き、敏感に反応していますが、2023年、同じエリアで撮影された映像では…

全く警戒する様子はありません。こうしたクマ、「アーバンベア」と呼ばれています。直訳すると都市のクマということになりますよね。こうしたアーバンベアも含め、日本ではクマを保護・管理の対象とすると法律で定められています。こうした中、今「保護重視」から「管理重視」にフェーズが変わっていると小池さん指摘されていますが、どういうことなのでしょうか。

小池さん:

過去にはやはり捕獲が多かったり、森林の利用が非常に過剰になって生息数が減り、幻の動物と呼ばれた時代もありました。そういったものを踏まえて捕獲しすぎないようにする管理というのが行われてきました。

桑子:

保護重視だったと。

小池さん:

ただし、分布域が広がって長期的には数が増えたということで、これからは積極的な管理を行っていかなければいけない。シカやイノシシが約10年前にそういった政策の転換をしたのと同じように、クマもそういった政策を変えていくようなフェーズを迎えたのかなと思います。

桑子:

積極的な管理をする上で、クマを大きく3つに分類しようということです。具体的にどういうことでしょうか。

小池さん:

「奥山にいるクマ」というのは、昔からクマの生息地にいるクマ。「アーバンベア」というのは、集落のすぐ裏に日常的にすんでいるようなクマ。そして市街地に出てきて人間とのあつれき、事故とか放置果樹を食べてしまうようなクマを「問題個体」といいます。

桑子:

この「問題個体」を積極的に管理していく。駆除するということになるのですが、その必要性というのはどう考えていますか。

小池さん:

今までも「問題個体」を駆除するというのは行われてきました。これはなぜかというと、やはり市街地に出てしまったら現場でいちばん大事なのは住民の安全・安心。絶対、事故を起こしてはいけないわけです。

人間の食べ物というのは麻薬みたいなものなので、こういった人間の食べ物の味を覚えてしまったクマというのは1回覚えたらまた出てくる可能性がある。そう考えるとやはり市街地に出てきてしまったクマというのは、残念ながら駆除するしかないのが現実的なところです。

2023年11月

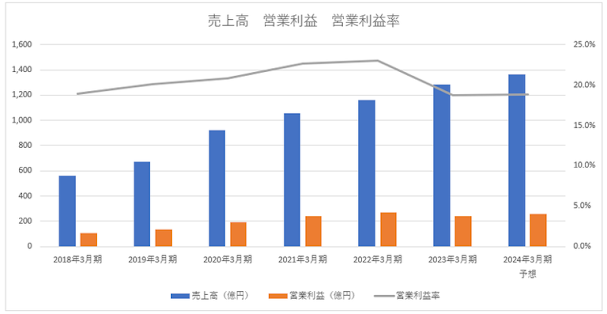

アウトドアの一大ブームが終焉を迎えつつある。日本オートキャンプ協会が2023年上半期のキャンプ場900か所の稼働状況を調査したところ、6割以上が前年同期間の収入を下回ったと回答している。キャンプブームは、新型コロナウイルス感染拡大で3密回避の機運が高まり、多くの人が施設外で過ごす時間が増加したことが背景の1つにある。日常を取り戻してブームの終わりへと向かうアウトドア業界に迫る。

キャンプが本格化する春夏シーズンの集客に苦戦

作業着からアウトドアウェアまで幅広く取り扱い、アウトドアブームで飛躍的に成長したブランド「ワークマン」。その転換点の1つとなったのが、2018年の新業態ストア「ワークマンプラス」第1号店の出店だった。

2022年10月には新業態ストア「#ワークマン女子」もオープン 写真/shutterstock

ワークマンプラスは、作業着を製作する中で積み上げたノウハウをもとに、高機能のアウトドアやスポーツ、レインウェアを低価格で販売する専門店である。そもそもワークマンは東京オリンピックの建設特需が終わり、作業着の需要が落ち着いていた上、安価な中国製品に押されての失速が懸念されていた。

それを救済したのが、キャンプブームである。

ワークマンはブーム到来前の2019年から、一般消費者向けの商品開発・販売に注力していた。2019年4月から2020年3月までの新規出店は、すべて「ワークマンプラス」だ。さらにワークマンからワークマンプラスへの業態転換を121店舗で実施している。ワークマンは作業着など職人向けがメインで一般消費者向け商品は2割程度だが、ワークマンプラスでは4割に増やしている。

2019年からマスコミやインフルエンサー、アンバサダーによる集客に力を入れ、一般消費者向けのウェアが手軽に入るというブランド認知を戦略的に構築した。まるで、アウトドアブームが到来するのを予見していたかのようだ。

その効果もあり、建設ラッシュが一巡した2021年3月期でも、売上高に当たる営業総収入が1000億円を超え、前期比14.6%増の1058億円で着地した。

そこから本格的なブームに乗り、2期連続で売上高は1割増と快進撃を続けた。

2020年3月末の段階では175で全体の2割程度だったが、2023年9月末時点でワークマンプラスの店舗数は全国で512となり、同社全体の半分以上を占めるまでになった。しかし、業績に急ブレーキがかかる前兆は、11月6日に発表した2023年度上半期の決算にすでに見て取れる。チェーン全店の売上高が計画を1.7ポイント下回ったのだ。

さらに、2023年5月の客数は前年同月のマイナス6.3%。キャンプの稼ぎ時であるゴールデンウィークに客数が減少している。8月も2.1%、9月も6.6%前年同月の客数を下回った。夏のキャンプシーズンにもかかわらず、集客に苦戦している。

1割の減収を見込むスノーピーク

ワークマンは2023年度上半期において、プライベートブランドのウェアやグッズのアイテム数を154追加して763に引き上げている。実にPB商品全体の4割以上を占めているのだ。

しかし、チェーン全店商品別売上高を見ると、主力の作業着とアウトドアウェアを合わせても、6.2%しか増加していない。なお、キャンプブームが到来した2020年度上半期のこの分野の売上高は22.6%増加していた。

そんななか、ワークマンは原点回帰となるプロ向け用の店舗ワークマンプロの1号店を、2021年12月に出店している。これは一歩先を見通すワークマンが、キャンプブームの終焉を予見して予防線を張っていたようにも見える。

ワークマン以上に苦戦しているのが、キャンプ用品の企画開発を行う「スノーピーク」だ。

2023年12月期の売上高は、前年比1割減を予想している。2021年12月期の売上高は前期の1.5倍、2022年12月期は1.2倍に急増していた。

まさかの1割もの減収となり、あまりに急速なブーム終焉でコストコントロールが追いついておらず、営業利益率はピーク時の14.8%から3.6%まで下降する見込みだ。

スノーピークは11月13日に発表した2023年12月期第3四半期の売上高が、前期比14.8%減の195億円だった。同社は8月10日に通期の売上高を360億円から278億円へと大幅に引き下げる下方修正を行っている。下方修正で出した2023年12月期の売上予想は、前期を9.5%下回るものだ。

しかし、2023年1-9月の売上高は、前年同期間を15%近く下回って着地している。キャンプが下火になる本格的な冬シーズンを迎えるここから3か月で、その差分を埋められるのかどうかは注目のポイントだ。

このままアウトドアブームは終焉を迎えるのか?

キャンプ道具の量販店も数字の悪化が目立つ。栃木県を中心に「ホームセンターカンセキ」を運営する株式会社カンセキは、アウトドアグッズに特化した専門店「WILD-1」を運営している。

ホームセンターカンセキは東京都や神奈川県、千葉県、埼玉県には出店していないが、WILD-1はこれらのエリアにすべて出店し、京都府や福岡県、宮城県にまで手を伸ばしている。

WILD-1の2023年2月期の売上高に当たる営業収益は、前期比12.4%減の120億円だった。売上は2022年2月期の138億円がピークだった。

カンセキは主力のホームセンターが振るわず、売上高は2期連続で大幅に縮小している。それをWILD-1が補っていたが、その構図も今や崩れつつある。

また、書籍・CDをはじめ洋服・雑貨など中古商品の売買を扱う「ブックオフグループホールディングス」は、2023年5月期のスポーツ・アウトドア用品の仕入高が前期と比較して17.1%増加している。実は2022年5月期の仕入高も前期比23.8%に増加していた。これは2年連続、およそ2割増のペースでキャンプ用品が中古市場に流れていることになる。

このままアウトドアブームは終焉を迎えるのか?

キャンプは家族や仲間と大自然のなかで遊べるという解放感があり、コロナ禍でそのメリットは際立っていた。しかし、テント設営や片付けといった手間があり、夏は暑く冬は寒い。トイレや入浴、調理などにおいて日常にはない不便さもある。今年は全国各地でクマが大量発生しているというニュースもあって、獣に襲われる危険性も孕む。

大自然の中でキャンプをするという「究極の不便」を楽しめるか、心地よいと感じられるか、それが一番のポイントだ。ブームに乗ってキャンプに興じた多くの初心者が数回のキャンプを経て、そのアウトドア用品を中古で売り払うというケースもみられる。

今後は、コロナ禍以前のように温泉旅館やホテルに泊まる、一般的な旅行業界の本格回復も見込まれる。観光庁の「宿泊旅行統計調査」によると、2023年8月の旅館の客室稼働率は44.2%で、2019年同月比でマイナス6.2%だった。9月は37.6%で2019年比マイナス1.8%まで回復している。

ただし、ブームでアウトドアに興味を持った一部の人たちがキャンパーとして定着し、コア層へと変化するのも間違いないだろう。スノーピークのようなアウトドア専門の会社の場合、初心者から中級・上級者まで幅広く顧客を獲得する努力が欠かせない。

スノーピークは今年も全国各地に新たなキャンプフィールドを新設し、2024年には約150万円の新作テント「リゲルPro.ストーブプラス」を販売すると発表して話題になった。新たな顧客層を開拓しようとする姿勢が浮かび上がる。

取材・文/不破聡

VIDEO 2023/11/09 真っ先にEVを推進した中国でユーザーたちが気づいた欠点は?

EVのバッテリーは寒さに弱いのでバッテリーを温めるためのヒーターが付いているらしいですが、そのヒーターにも

電力を使うので冬場になると走行可能距離が最大30%ほど落ちるそうです。

さらに氷点下になると家庭用電源に繋いでも電圧が低いと充電されないこともあるようなので、質の低いEVが出回っている

としたらこれから先の冬は地獄です。電池はボルトの実験と原理は変わってませんから、電極を液体に接触させて化学反応させないといけませんから、当然低温には弱いでしょうね。

電気自動車は冬期、暖房をいれたり、夏期、冷房を入れたりするとバッテリーの消耗が早くなり、走行距離が極端に短くなる。これは致命的な欠点だ。

EVの場合、これが最良の選択だと決めつけてEVに補助金を支給し、一方、ガソリン車の制限をして人為的に早く普及させたと思う。寒さに極端に弱いなどの、予測できなかった大きな問題が後から起こりうるのも当然だと思う。

EVに関しては、現状仕様のリチウムイオン電池ベースのEV車では、生産から廃棄までトータルの環境負荷が大き過ぎて、何の環境保護にもなっていません。一度EV車を買った人は、二度とEV車は買わないでしょうね! 画期的なブレークスルーが起きて、電池の寿命が2倍程度にならないと、普及しない。

先日「看中国」のチャンネルで「中国産電気自動車 命にかかわる安全問題」という回がありました。走行距離性能への不満も語られていましたが、寒くなったからか(?)あちこちでバッテリーが炎上するチャイナEVが取り上げられていました。また、バッテリー交換方式を先取りし過ぎたのか、路上にバッテリーが脱落している動画もありました。

充電率が20%ぐらいを切ったらバッテリーが爆発しやすいからそうなる前に充電せなあかんから、余計に早く充電せなあかんらしいで。リチウム電池が劣悪な品質らしいから。

EVはガソリン車より重いので、

走行するの際に、ガソリン車を上回る摩耗がタイヤと道路に生じるらしいが、かつてのスパイクタイヤの様な粉塵をまき散らす事は無いだろうが、

道路整備の費用がまして、余計な費用がかさむことになりそう

発進停止を繰り返す代物が必要とするエネルギー量のファクタはまずは質量であって、

いくら回生機能があろうが重いんじゃ話にならない。

トヨタが正気で助かりました。

EVのバッテリーは重量が500kgとか700kgとかあるので、交換式だと装置が大掛かりになるのでコストを考えると普及させるのは難しいでしょうね

それにバッテリーは衝撃で炎上するので、テスラ車なんかバッテリーの周囲をガチガチに守ることで安全性を確保しています。

交換式にするとなると事故ったときの安全性に不安が出ます。

EVが出たなりの頃はディーラーに行くと購入を勧められました。

私が全く関心を示さないどころかEV信用してなかったので勧めてこなくなりました。

雪国で全く普及してませんし当然と言えば当然ですね。

日本でも以前新潟の大雪の際、寒冷地におけるEVの致命的弱点があらわに成りました。自分事で考えるとやはり枯れた技術であるガソリン車やPHEVを選ぶので結果的にEVを敬遠することになるからです。屁理屈ですが米中デカップリングによる東西分裂後にBYDのアフターサービスが期待出来るのか、甚だ疑問に思われる点も不安材料です。

EVの技術的問題点はもう隠せないでしょう。

併せて不安なのが、C国のマンションのように、人が住まなければ築〇〇年だったとしても新築と言い張るように、

どっかの倉庫に放置している余剰在庫のEVが〇〇年落ちでも新車と言い張り不良在庫を日本で捌こうとしないか不安です。

EVは結構な環境負荷物質の塊ですよね。

2019年~20年にかけて広州にいましたが、市内のEVタクシーは充電ではなく、バッテリーごとかえていましたね。

EVを買ったら100%充電すると電池が痛む、20%を切ると電池が痛む出先で充電の予定を確認して行かないと不安でしょうがない!

高電圧で、発火の恐れがある危険物搭載の車両 その辺に放置されたらどうする?

最近東京でTOKYOモビリティショーが開かれていましたが、BYDが出展していましたね。とてもMade in Chinaの車を買おう、しかもEVなんてと個人的には思っていますが、結構みている人がいました。しかし、そんな人たちがBYDを買うかというと疑問ですけどね。現にテスラですら日本ではあまり売れていないです。一番売れているEVは日産のサクラだとの事。確かに軽自動車ならEVを考えても良いかも知れませんが、家で充電出来るのがやはり前提だなと思いますね。

中国が率先して生産:販売しているEV車🚗なんて絶対に買わないし 乗りたいとも思いません!そもそも他国がEV車を手掛けてきた背景には日本の内燃機関のエンジンの技術が日本に追いつかないので、EV車で挽回しているのが実態ですよねー。中国から輸入すれば中国から補助金が、それに日本政府が更に補助金を支給してEV車を支援しているのが実態です。これまで日本の産業を支えてきた日本の内燃機関車を自国で破滅させようとしているのが岸田政権の実態です。なので、本来自民党は保守政権ですがいつのまにか岸田政権は中国本位の左派政権に成っています。日本のお家芸の産業をぶち壊し 日本車が売れず その為財政も破滅させようとしているとしか考えらません!元に中国製EV車は売れず在庫の山に成っています。それに日本は追随しようとしています。今の日本政府に真向から異論を唱えているのが「日本保守党」だと思います。このままでは周回遅れで中国の二の舞で日本の物作り産業は破滅していくと思います。我々国民は間違った方向に進んでいる自:公政権をこのまま維持させてはいけないと思います。

AT全盛で知らない人多い!? 逆に「エンジンブレーキ」(エンブレ)使わない方が危険なワケ

AT車全盛で“エンブレ”の重要性が忘れられている?

MT車では走行中に減速したい場合、「フットブレーキ」だけでなく、急激な下りではギアを落として「エンジンブレーキ」を使用する人も多いでしょう。

ただエンジンブレーキで減速するとブレーキランプは点灯せず、これが一部の人からは「ウザい」と感じられるとSNSで賛否両論が飛び交う事態になりました。

では、エンジンブレーキを使うメリットやデメリットとは、どのようなことなのでしょうか。教習所の元指導員I氏に聞いてみました。

MT車では「エンブレ」を使って減速することが多いがAT車ではそうはいかない

エンジンブレーキはクルマの速度を調整する方法のひとつで、エンジンの回転を落として減速する仕組みで、アクセルを離したり、ギアを1段落として減速効果を得ることです。

使った記憶がない人でも、上り勾配になればアクセルを踏み込み、下り勾配になればアクセルを緩めるという操作をおこなっていると思いますが、これは無意識にエンジンブレーキを活用しているといえます。

AT車(オートマチックトランスミッション)では、MT車(マニュアルトランスミッション)ほどアクセルワークだけでエンジンブレーキが体感できないことから、新車で販売されるクルマの9割以上がAT車となった現在、エンジンブレーキの存在が忘れられているようです。

しかしMT車の時代はエンジンブレーキの使用は、クルマやドライバーにとってもメリットのほうが圧倒的に多いといいます。元指導員という経歴を持つI氏も、指導員時代はエンジンブレーキのメリットを何度も説明してきたと話します。

「技術の進化と運転の簡素化によりATが当たり前になりましたが、教習所ではエンジンブレーキの重要性を教わったにも関わらず、どうしてもフットブレーキでの減速に頼る人がいるようです。

最近のAT車は非常に進化しており、アクセル操作によってエンジンブレーキをかけることも可能になってきましたし、そもそもカスタム車に多い『MTモード』は加速というより、上手にエンジンブレーキを活用して走行するための装備です。

そういった装備を使用せず、『D』レンジに入れっぱなしで走っている人がいかに多いかを思い知らされます」

SNSで話題となった、エンジンブレーキが「ウザい」「迷惑運転では?」と感じる人の多くが、前走車がいきなり近づいてきた印象を受けているようです。

ただし「十分な車間距離を取ればいいだけ」や「(前走車を含めた)前方不注意では?」という反論もあります。

「意図的に強力なエンジンブレーキをかけるなどの嫌がらせ行為は『安全運転義務違反』など危険運転に該当する可能性もありますが、通常の原則を目的とした場合は、逆に後続車が『車間距離不保持違反』で摘発される可能性もあります。強力なエンジンブレーキをかけ続けると、すぐにエンジンがダメになります。

要は前走車がどんな動きをするか予測し、対応するのに十分な車間距離が必要ということです」(教習所の元指導員 I氏)

エンブレを使いすぎるとエンジンが壊れるのか?

標識が示すような急激な下り勾配が続く道などでエンジンブレーキを使わず、フットブレーキのみで減速をする運転はトラブルが発生することがあります。

「フットブレーキを頻繁に使っていると、パッドやローターが過熱して効きが悪化する『フェード現象』が発生したり、油圧式ブレーキのブレーキフルードが沸騰してしまい、ペダルを踏んでも踏み応えがなくなる『ベーパーロック現象』が起きる可能性があります。

数年前に富士山の下り道路で観光バスが横転した事故がありましたが、あれも急激な下り勾配のある長距離をフットブレーキのみで速度調整していた結果、コントロール不能に陥ったと見られています」「運転手はブレーキが途中で利かなくなった」と報告していました。(教習所の元指導員 I氏)

アクセルを緩める、またはギアを下げることで生じるエンジンの抵抗を活用するエンジンブレーキですが、フットブレーキとは違ってブレーキパッドなどを使わない代わりに、エンジンにそれなりの回転負荷をかけることになります。なのでエンジンにかなりの負荷がかかり続けます。急激な下り勾配が続く道などで、使いすぎない程度で「エンブレ」を、普通のブレーキと交互に使うには問題ない。

急激な下り坂は「エンブレ」使うべきだろう?!

エンジンブレーキの多用によってエンジンを傷めてしまう心配はないのでしょうか。

「漫然とした『D』レンジ走行と比較して回転数が上がるため、エンジンブレーキ使用時は多少燃費が悪化する可能性や痛みが生じる可能性はあります。

しかし、MT車の場合、5速から2速に落とすような極端な操作をしない限り、エンジンへの影響はほとんど心配する必要はないでしょう」(教習所の元指導員 I氏)

なお、フットブレーキでの必需品であるブレーキフルードは、早ければ2年、長くても4年以内には交換が必要なものです。

「ブレーキフルードが劣化、または使い過ぎで気泡などが混じってしまうと、ペダルを踏んでも油圧が十分伝わらず、上手く制動できなくなることもあります。

少なくとも2年おきの車検時に行う定期点検(24ヶ月点検)で『ブレーキフルード』の交換はしてほしいです」(教習所の元指導員 I氏)

※ ※ ※

バッテリーEVやハイブリッド車(ハスラー、スペーシア)で用いられる「回生ブレーキ」もエンジンブレーキと同様の効果を生み出す仕組みで、発電に再利用するシステムです。

モーターは電力を消費して運動エネルギー(駆動力)を得るだけでなく、電気を生み出す発電機にもなります。

発電機を回すエネルギーを減速させる抵抗として活用することで、アクセルを戻すことで発電機を回しつつ減速する、つまりエネルギーを「回生」させているのです。

今後EV化がさらに進むなかで、今度は「回生ブレーキがウザい」などといわれるようになるのかもしれませんが、ブレーキの特性を理解して上手に活用して運転しましょう。

【図解】回生ブレーキとは?減速や発電の仕組みからEV車種別の操作までを解説

2022-05-31

エンジン車※にはない電気自動車(EV)の大きなメリットのひとつに「回生ブレーキ」があります。EVはエンジン車と違い、走行時の運動エネルギーを電気エネルギーに換えて回収し、再利用しています。では、回生ブレーキとはいったいどういうものなのでしょうか。この記事では、回生ブレーキの仕組みとメリットを解説します。

※この記事中の「エンジン車」は純エンジン車のことをいい、ハイブリッド車(HV)は含まれないものとしてお読みください。

運動エネルギーを生き返らせる「回生ブレーキ」

EVが身近になってくるとともに、「回生ブレーキ」というキーワードを耳にする機会が増えてきました。

回生とは「生き返る」という意味です。エンジン車の場合、減速するときには車を動かしていた運動エネルギーが熱として失われます。しかし、モーターで動くEVやPHEV(プラグインハイブリッド車)などでは、減速時に運動エネルギーを電気エネルギーに換えて(生き返らせ)、駆動用バッテリーに戻して再利用することができます。このように減速時にモーターを発電機として活用する仕組みが回生ブレーキです。ハイブリッド車(HV)にも機能としては存在していますが、EVやPHEVと比較すると、モーターやバッテリーの容量の違いなどから、その効用は小さいものとなります。

具体的に、エンジン車に使われているブレーキとどのような点が違うのでしょうか。「摩擦ブレーキ」と呼ばれるエンジン車のブレーキと「回生ブレーキ」の違いをみてみましょう。

摩擦ブレーキはエネルギーを大気中に捨てている

エンジン車は油圧式の「摩擦ブレーキ」を採用しています。タイヤと一緒に回転するディスクローターや円筒状のドラムにブレーキパッドを押しつけることで摩擦熱を発生させ、タイヤが回転する運動エネルギーを熱エネルギーに変換しています。

この熱エネルギーは大気に放出され、それによって車が減速する仕組みです。つまり、摩擦ブレーキは、加速するために使ったエネルギーを熱にして捨てることで車を減速させているわけです。

回生ブレーキはエネルギーを捨てずに再利用する

一方、モーターで走るEVは、減速時にもモーターを使います。モーターはアクセルを踏むと駆動力を生み出しますが、アクセルから足を離して減速するときには逆の力が働いて発電機になります。この発電に要する力がタイヤの回転の抵抗になって減速する仕組みです。

これは古い自転車の前輪の横に備わっているダイナモ式ライトをイメージするとわかりやすいかもしれません。ダイナモ式ライトを作動させると、発電の抵抗で自転車の速度が落ち、ペダルが重くなります。運動エネルギーを電気エネルギーに変換するため減速してしまうのです。

回生ブレーキのポイントは、摩擦ブレーキのように熱エネルギーを捨てるのではなく、運動エネルギーを電気エネルギーに換えてバッテリーに「回」収し、走行に「生」かす点にあります。

エネルギーを無駄にせず有効活用するという意味で、回生ブレーキはEVやPHEVなど電動車ならではの非常に効率的な仕組みと言えるでしょう。

回生ブレーキのメリットは?

前述のとおり、回生ブレーキは「エネルギーを無駄にせず有効活用する」という考え方の仕組みなので、回生ブレーキを制動システムに使うEVやPHEVなどの利用者にさまざまな恩恵をもたらします。メリットをひとつずつ見ていきましょう。

メリット① 電費が向上して、航続距離が伸びる

エンジン車が減速時に捨てていたエネルギーを電気エネルギーに換えて回収し、その電気を再利用するため、EVやPHEVなどは電費を向上することも可能になります。

回生ブレーキで電費がどれくらい向上するかは、モーターの種類によって変わります。また、発電した電気を直流電流に変換したり、バッテリーに取り込んだりする際には、厳密に言うと“抵抗による熱”として電気が少し失われます。

それでも、ローター(回転子)に永久磁石を使用する「永久磁石型同期モーター」を採用するEVの場合、回生ブレーキで運動エネルギーのおよそ60%を回収できると言われています。これだけエネルギーを回収でき、電費を向上できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

電費が向上すれば、当然ながら航続距離も伸びます。このことを強く実感できるのが、回生ブレーキを働かせて標高の高い場所から長い坂道などを下っているときです。

坂の上にいるとき、車には「位置エネルギー」が貯まっています。坂道を下って速度が上がるのは、位置エネルギーを運動エネルギーに変換しているということです。回生ブレーキはその運動エネルギーを電気に換えてバッテリーに貯めているわけです。

特に、バッテリー容量が比較的小さいEVの利用者は、長い坂道を下りているときにメーターに表示されるバッテリー残量が増え、航続距離が伸びていることをリアルに確認できるはずです。

メリット② ブレーキパッドの寿命が延びる

エンジン車は、ブレーキを踏むとマスターシリンダーの油圧がブレーキパッドにかかり、ブレーキパッドがディスクローターに押しつけられます。このときに発生する摩擦が、タイヤの回転力を押さえ込みます。

しかし、EVはブレーキパッドによる摩擦ではなく、タイヤが回転する運動エネルギーを電気エネルギーに変換するときに起こる抵抗によって減速します。当然、ブレーキパッドはほとんど消耗しないため、その分メンテナンス費用が安くなるわけです。

ただし、回生ブレーキの減速力だけには頼らず、摩擦ブレーキを併用することもあります。とはいえ、ブレーキパッドが作動するような急減速の機会はそう多くなく、エンジン車に比べてブレーキパッドの寿命が長いのは間違いありません。

メリット③ エネルギーに対する意識が高まる

エネルギーを無駄にせず効率的に使う回生ブレーキは、環境性能の高いEVやPHEVなどならではの制動システムです。加えて、EVに乗っているとそれだけで「エネルギー意識が高まる」というメリットがあります。

具体的には、EVに乗ると車を走らせるためにどれだけ多くのエネルギーを使っているかがよくわかります。それを最も実感するのが、上り坂ではみるみるうちに電気が減っていくのに、前述のように回生ブレーキを使って長い坂道を下ると、逆に充電されていくときです。これはエンジン車では味わえない感覚と言えるでしょう。EVに乗ると、車だけでなく、家のエネルギーなどにも興味・関心を抱き、省エネや環境に意識が向くかもしれませんね。

回生ブレーキのデメリットは?

回生ブレーキだからといって、EVやPHEVなどでは何か特殊な乗り方をしなければいけないわけではなく、車の使い方は摩擦ブレーキのエンジン車と同じです。回生ブレーキを使うことで生じるデメリットは、特に何もありません。

もともと回生ブレーキは効率的な制動方法であり、車種ごとに工夫して制御されているので、回生ブレーキを効率よく使用するための特別なテクニックは特にありません。基本的には、エンジン車のエコドライブと同じ考え方で大丈夫です。

たとえば、アクセルをゆっくり踏んで発進する、車間距離にゆとりをもって無駄な加速・減速を避け、速度変動の少ない運転をするなど、省エネ運転のポイントとされるものがあります。

つまり、「回生をどれだけ使うか」というより、「電費をどれだけ伸ばすか」という考え方です。普段からそういう乗り方を心がければ、おのずと回生ブレーキも効率的に使えるはずです。

メーカーや車種によって異なる回生量と操作方法

EVやPHEVなどの場合、アクセルから足を離すとモーターは発電機になるのは同じですが、電気をどのくらい回収できるのか・どのように回収するのかは車種ごとに異なります。

ほとんどのEVは、直流を交流に変換するインバータや、電圧をコントロールするコンバーターを組み合わせた「コントローラー」の働きで電気を回収します。

また、同じ回生ブレーキでも、メーカーや車種によって操作方法が異なります。代表的な3車種を例に簡単に説明しましょう。

回生ブレーキによる減速度を走行モードにより選べる「日産リーフ」

日産リーフには、通常の走行時に用いられる「Dレンジ」のほかに「Bレンジ」という走行モードがあります。Bレンジを選ぶと、アクセルから足を離した際の電気のエネルギー回生がやや強くなります。

さらに、リーフには回生を強め、アクセルペダルだけで加減速~停止までをコントロールできる「e-Pedal」 1)もあります。「e-Pedal」 は、アクセルペダルから足を離すと回生ブレーキのみで完全停止までできるシステム(完全停止まではしない車種もあります)です。これにより、アクセルペダルとブレーキペダルの踏み替え回数が大幅に減るため、疲労や踏み間違えリスクが減少し安全性が高まるメリットがあります。

新型ハスラーMR92Sについて。

VIDEO

こんばんは。ハスラーのマイルドハイブリッドについてですが、充電メモリがいつも2か3でアシストが入るとすぐ2になるんです。

下り坂や減速時の充電時もそれなりにあるのですがいつも3なんです。

そんなもんですか?

ベストアンサーに選ばれた回答

Kas********さん

2022.1.31 22:14

そんなもんです。

メモリが減るとは、効率良くモーターが回っている事です。

1度、長~い下り坂を回生ブレーキを使って走行してみてください。メモリが満充電になります。(坂が終わればモーター補助で直ぐ減りますが)

下り坂でなくても、停車前の減速時に回生ブレーキを多く使う様な運転を心掛けてください。それが省燃費のエコに繋がります。

それでも、貯まらない様なら(未だ走行距離の少ない新車)様子をみて。

スズキ次期「ハスラー」2026年登場か!?

オシャカラー&斬新内装採用! 軽コンセプト「eWX」からわかる“新型ハスラー”の姿とは

2024.05.03

2023年10月に世界初公開されたスズキのコンセプトカー「eWX」は、軽規格に収まるハイトワゴンですが、3代目の次期「ハスラー」の姿ではないかと噂されています。果たしてどのようなクルマになるのでしょうか。

次期「ハスラー」は2026年早々にデビューか

2023年10月の「ジャパンモビリティショー2023」に登場したスズキのコンセプト軽BEV(バッテリーEV:電気自動車)の「eWX」。そのスタイリングから次期ハスラーではないかとウワサされています。

現行ハスラーは、スズキの軽自動車の中で「スペーシア」に続いて2番目に売れている人気モデルですが、次期ハスラーは、eWXのようにBEVへシフトしていくのでしょうか。

【画像】めちゃカッコいい! スズキ「次期ハスラー!?」を画像で見る(30枚以上)(30枚以上)

次期ハスラー!? スズキ 軽ワゴンBEVコンセプト「eWX」

eWXのコンセプトは、「実用性とワクワクを兼ね備えた軽EV」。バッテリーEVとなってもいままでと同じように使え、BEVとなることで力強く静かになるため、もっと快適になる、としています。

ボディサイズも公表されており、全長は3395mm、全幅1475mm、全高1620mm。現行ハスラーは全高1680mmですので、eWXはやや背が低いようです。

一充電の航続距離は230km。日産「サクラ」/三菱「eKクロスEV」の180kmより1.3倍も長めに設定されています。

エクステリアデザインは、シンプルですっきりとした、分かりやすいボディ造形。

角(かど)が丸い長方形をモチーフに、先進感の中にも親しみやすいキャラクター付けがされており、カラーリングも先進性のあるグレーと、鮮やかな蛍光イエローのアクセントが効いた、お洒落なデザインです。

四角いけれど、節々に丸を組み合わせたエクステリアデザインは、現行ハスラーのデザインに通じる部分もあります。

インテリアは、メーターからセンターディスプレイまでを一枚の液晶モニターでまとめ、インストルメントパネルのうえにフローティングさせたデザインで、エクステリアデザインと関連付けているような、角丸長方形をモチーフにしています。

また、ホワイトをアクセントカラーに追加したことで、明るいイメージを取り込んでおり、非円形のステアリングホイールも、車内の優しい雰囲気にぴったりとマッチしています。

筆者(自動車ジャーナリスト 吉川 賢一)は、eWXが次期ハスラーの姿を示唆していると予測しています。

初代ハスラーが登場したのは2014年1月、2代目は2020年1月ですので、ハスラーはちょうど6年間でフルモデルチェンジをしており、となると3代目ハスラーが登場するのは2026年1月頃になるはず。

コンセプトカーの登場からおよそ2年後に市販車が販売されるのはよくあることなので、モデルチェンジサイクルからも、eWXが次期ハスラーのコンセプトカーだと考えられます。

数年後に「ハスラー」が全て電気自動車になる!?

気になるのは、eWXがBEV(バッテリーEV車)であったことです。

スズキは、2023年1月に発表した「2030年度に向けた成長戦略説明会」のなかで、「日本市場は2030年度までにBEVを6モデル展開する」

スズキの将来戦略の中では、次期ハスラーのBEV化は既定路線にあると考えられます。

リアは「ハスラー」というより「ラパン」のような風情も!? スズキ 軽ワゴンBEVコンセプト「eWX」

しかし、売れ筋モデルとなっているハスラーを手放し、BEVという“リスキー”な商品へ、2026年の時点で全てを置き換えることはないと、筆者は予想しています。

通常のガソリン車は残しつつ、派生車として“ハスラーBEV”を後から追加する、というのが妥当なシナリオではないでしょうか。

またeWXの航続距離が230kmというのも気になります。現行の技術で考えると、そのぶん大きなバッテリーを積むことになり、サクラの250万円から300万円を超える価格になることは避けようがありません。

とはいえこの辺りについては、数年後に車載バッテリーが飛躍的に進化することを想定した「期待値」と考えることもでき、あくまでも参考程度に考えておいたほうが良いでしょう。

※ ※ ※

コストにシビアな軽自動車において、会社側の都合、あるいはEVを推進する国の都合で人気モデルをBEV化しても、既存顧客がもれなくついてくるとは限りません。

BEVの価格がガソリン車以下まで安くなれば、次期ハスラーをBEVへ全て置き換えることは有効ですが、既存BEVのコスト構造での実現が難しいことは、賢いスズキならば百も承知でしょう。

筆者は、eWXのデザイン要素を取り入れたガソリンモデルが次期ハスラーとなり、BEV版が遅れて追加という流れで、販売比率は、ガソリン車が8に対してBEVは2を狙う、といったシナリオになると予測しています。

【参考】

広義のEVは、電気を動力として使用する車すべてを指し、EVの一種としてBEVがあります。

一般的にはEVといえばBEVをイメージすることがほとんどですが、EVには、HV/HEV(ハイブリッド車)、PHV/PHEV(プラグインハイブリッド車)、FCEV/FCV(燃料電池自動車)などの、電気とガソリンを併用する車も含まれています。

BEVの特長

従来のガソリン車は、ガソリンでエンジンを動かし、その力で走行していました。その一方、BEVにはエンジンはありません。車外から大容量バッテリーに蓄電し、それを使ってモーター走行します。そのため、アクセルペダルを踏むと、すぐに加速します。なめらかな走りが特徴です。

スライドドアもあり!? スズキワゴンRが7年ぶりにフルモデルチェンジ!!

更新日:2024.03.12

新型ワゴンR予想CG

軽ハイトワゴンの元祖、スズキ・ワゴンR。1993年に初代モデルがデビューし、軽自動車というジャンルを再定義した1台。現代における軽自動車の基準器ともいえるモデルだ。

2017年にデビューした現行型6代目モデルは、2024年2月で登場から7年が経過。2024年中にもフルモデルチェンジ

を行うという情報をキャッチした。

バッテリーEVもラインアップされる、などという情報もあるが、パワートレーンは現行型をブラッシュアップして搭載。自然吸気エンジンとターボエンジンの2本立てで、全車マイルドハイブリッドシステムを搭載するはずだ。

現行型は標準ボディにカスタム、スティングレーと3つののディタイプをラインアップしているが、7代目はこの流れを踏襲しつつも、ヒンジドアに加えて両側スライドドア仕様も用意される可能性がある。

新型ワゴンRのスライドドア仕様が登場した場合、2021年に登場した両側スライドドア車であるワゴンRスマイルとの棲み分けで異例の統合、またはより一層の差別化が行われる可能性がある。

認証試験の不正問題でデビュー時期が不透明になっている真っ向ライバルの新型ムーヴも両側スライドドアを採用する模様なので、同時期デビューとなれば大きな話題となるだろう。