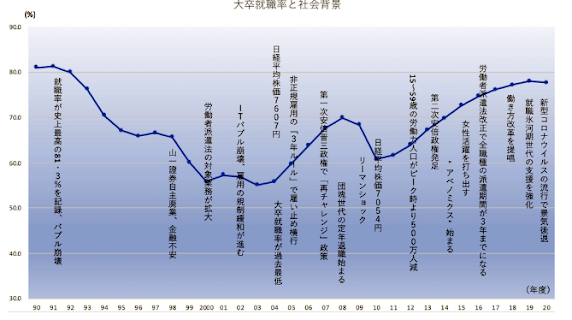

❺ バブル崩壊後の日本経済の「失われた30年」の総括

「1978年 チャイナ編」

日本経済を支えるのは国防費ではなく大学の研究費だ!日本には工業の原料、資源が無い!● 日本人は、頭で勝負するしかない!

2022年 は、日中国交正常化50周年 という記念すべき年、北京オリンピック開催 の年。習主席と岸内閣の友好の記念となる年 です。日本政府・岸内閣が近隣三国 である中国・韓国・ロシア側に合わせるか、AUKAS の側に合わせるか、を世界は興味をもって見ることでしょう。AUKAS は2021年10月に発足したオーストラリア (AU)、イギリス (UK)、およびアメリカ合衆国 (US)の三国間の軍事同盟です(最高の軍事機密が密集した原子力潜水艦)。ここに日本は存在していません、この点がポイントでしょう(日独伊は歴史的に信用されていない?) 。日本は被爆国であり、非核三原則がある。しかし日米間の安全保障 はありますが日本が仮に憲法改正 すれば日米安全保障 はいらない、という安倍氏 、二階堂氏 の会派の政治家たちの考え方もあります。また岸田内閣は人権非難決議法に反対した唯一の政治家で、人権非難決議法案 は、中国の新疆ウイグル、チベット、内モンゴルの各自治区や香港に加えてミャンマーも例示し、「信教の自由への侵害、強制収監をはじめとする深刻な人権侵害、ジェノサイドが発生している」として即時停止を求める内容で、日本は民主主義の国なのに、岸政権はジェノサイドはOKだと、習主席や、かつての天才ヒトラーと共通項を持つ人間なのだろうか?。それとも、まだ中国に忖度して経済優先で行こう、と思っているのか?とにかく、彼は2021年度は改正国民投票法などを成立 させ、まあ2022年は日本の政治家は混乱している時期でもある ので、一元化できません。かなり深く「明治から昭和までの歴史」を知らなければ解明できません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

昭和を切り開いた人たち。岸信介の「ファミリー」 。 松田賢弥『絶頂の一族―プリンス安倍晋三と六人の「ファミリー」』(講談社、2015年)

安倍一家: 岸信介 の長女)、 父・ 安倍晋太郎 、兄(長男)・安倍寛信、弟(次男)・安倍晋三、(三男)岸信夫 安倍元総理大臣の実の弟の岸信夫防衛大臣

安倍晋三

鳩山由紀夫内閣 鳩山由紀夫

父は鳩山威一郎。祖父は初代自民党総裁・内閣総理大臣経験者の鳩山一郎exit。

名門の出である。鳩山由紀夫の祖父は、元首相の鳩山一郎なんですがね。

鳩山一郎は戦後、朝鮮進駐軍に暴行を受けて大ケガしたのに、孫の鳩山由紀夫は、統一教会で結婚するわ、韓国にすりよるわで、ロシアにもすりよるわで、お祖父さんも草葉の陰でさぞなげいてるんじゃありませんか。

元自民党(現在無所属)の正義厨、鳩山邦夫元総務大臣は実弟。互いに批判する場面が見られるものの、兄弟仲に関しては決して悪くなく、むしろ良好であるらしい。朝日新聞に鳩山邦夫氏が「死に神」呼ばわりされた際に、ぶちギレ金剛したことも。

ガッシリした体格などから、なんとなく向こうの方が兄っぽいが、それは由紀夫氏がひょろっとして、63歳という年齢の割りに若く見えるためであろう。『幽遊白書』の「戸愚路兄弟」も、弟のほうが体ががっしりしていたのを思い出せば、間違えなくてすむ。

永田町界隈、果ては親族からも「善人過ぎて政治家に向かないのでは?」といわれた事があると自称する。

政治家としてよりも、自身のホームページで公開するアニメexitがあまりにも特殊なため、そちらのイメージのほうが強いかもしれない。

読売巨人軍のファン。自身でプレイするスポーツとしてはアメフトが好き。サッカーその他の球技と違い、得点するごとに仕切りなおしになるのと、戦略を立てる面白さが好きなのだとか。外交に「仕切り直し」が通用すると思ったら大間違いであるが。

何だかんだ言いながら麻生太郎元総理に劣らないオタク。好きな漫画家には、友愛の観点からか桂正和を挙げている。雑誌『オタクエリート』の表紙に採用されたことも。

2009年9月には、民主党議員松井孝治の勧めで映画『サマー・ウォーズ』を鑑賞し、「友愛だね」「非常に楽しませてもらいました」との感想を残した。またこの時、なぜか幸夫人とは「会話もしてませんよ」ということだった。

育ちの良さが映っているとも言えるが、前総理大臣の麻生太郎と同じくかなりの達筆。特に、民社国新3党連立政権発足時の合意書の署名においては、すぐ下に書かれた福島みずほ女史の凄まじい悪筆と互いを引き立てあい、強烈な印象を残した。

民主党内では代表という重責を担っていた傍らで、ファッションリーダーとしてのイニシアチブも担う。そのエキセントリックなセンスは他の議員の追随を許さない。

スピリチュアルにも造詣が深く、すでにこの世にいない人物から資金的に応援される事もある。風呂場でマントラを唱えたり、スピリチュアル系の世界滅亡を述べた本に紹介文を書いたりしている。また、奥さんのすすめで太陽をアムアムする、いわゆる「太陽を喰らう男」でもある。

過去に「宇宙人」というあだ名が与えられた、っつーか自分で名乗ったこともある。

アメリカのワシントン・ポスト社に『ルーピー』と称され、瞬く間に鳩山氏のニックネームとして反対派の間で広まった。そればかりか同社は最もまぬけな行動をとった組織に与えられる賞として「ルーピー賞」を制定したが、これは鳩山由紀夫首相にちなんで命名されたと言われる。

政治家としての 鳩山由紀夫

1986(昭和61)年7月6日の「第38回衆議院議員総選挙」に、自民党田中派から同党公認で北海道より初出馬、見事当選する。

自民党内で精力的に活躍したが、1993(平成5)年、政治改革の方針の違いにより自民党を離党。武村正義らと「新党さきがけ」を結党。7月18日の第40回衆議院議員総選挙では、新党ブーム(笑)に乗り躍進、自民・社会党(当時)を破り、細川護煕(ほそかわ もりひろ)連立内閣を成立させた。こうして書くとちゃんとした政治家っぽい。

細川内閣では内閣官房副長官に就任。ただし連立政権は自民党と共産党以外の日本新党、新生党、新党さきがけ、社会党、公明党、民社党、社民連、民改連といった政治的に結びつきそうもない政党が軒を連ねており、各党間の調整は難航を極めることが容易に予想された。

ガンダムで喩えると「ファーストしか認めない派」「Zまでなら派」「ターンA意外におもしろいよ派」「武者ガンだろJK派」「SD派」「イケメンかショタでてないならイラネ(腐女子)派」「ボトムズこそ漢のロボットアニメ派」「ここは政治的にダグラムで一つ派」のオフ会を纏めきるようなものである。絶対無理。

実際のところ細川内閣は8ヶ月の短命内閣とならざるを得なかった。そして鳩山内閣も当然の如く1年持たない短命内閣であった。

1994(平成6)年4月8日、細川総理の辞任を受け、4月28日には羽田孜(はた つとむ)内閣が発足。しかし社会党と鳩山の所属する新党さきがけが連立を離脱。2ヶ月程度で内閣は崩壊した。

6月25日羽田内閣退陣に伴い、自民党・社会党・新党さきがけによる連立政権構想が纏められる。自民党の一部に、社会党委員長の総理就任に反対する勢力があったものの、6月29日、対抗馬の海部氏を破り村山富市首相が誕生した。社会主義者の総理大臣誕生は米国中枢に衝撃を与えたらしく、冷戦終結後冷えつつあったとはいえ、これを境に日米関係は急激に冷え込み、「ジャパン・パッシング(日本を無視)」「ジャパン・ナッシング」といわれる時代に突入した。日米関係の改善には長い時間を要した。

余談だが、当時フジテレビ(CX)系で放送されていたバラエティー番組『ラスタとんねるず’94』では、有力政治家の人形を使ったブラックジョーク・コントを放送しており、人形を英国の専門会社に発注していたが、2ヶ月で首相が交代するといった状況に対応するため厳しい納期で発注、相手に「クレイジーだ」といわしめた。

一方、由紀夫氏は同年秋には永田町に見切りをつけ、北海道知事選に出馬しようとしたが、武村正義・村山富市の説得を受け思いとどまる。でも北海道にいったほうがよかったかもしれない。それなら本州・四国・九州は助かったのだから。

なお先に出馬準備の依頼を受けていた北海道の地元有力者は、このときすでに知事選出馬準備を整えており、突然の知事選出馬撤回にぷるぷると震えたという。

今からでも有力者に「あんとき半端なことやってすんませんでした」って謝った方がいいと思う。

その後同じ党の武村をばっさり切り捨て、1996(平成8)年9月28日には社会党議員の一部を取り込む形で「民主党」を結成。1999(平成11)年には党代表を務め、選挙のたびに勢力を拡大させたが2002(平成14)年、小沢一郎氏の率いる自由党との、統一会派を巡っての党内混乱を収束すべく、党代表を辞任した。

もともと、鳩山氏の立ち上げた新党さきがけや民主党自体が、「自民党田中派の金権政治との決別」「田中派の妨害のない政治改革」を旗印に掲げていたこともあり、小沢氏との連携は党内から相当な反発があった。いまはもう「自民党田中派の悪い所+旧社会党+中国共産党+朝鮮労働党」になっちゃったけど。

前後して2000(平成12)年4月に小渕恵三総理が死去した際、野党第一党党首として慣例の追悼演説を行うはずであったが、小渕の遺族に拒否され、村山富市がこれを代行している。ぽっぽさんがやったことを考えれば仕方ないね。

極端な親中国派が多い民主党内にいながら、いきなりチベットのダライ・ラマ14世法王と面会し北京政府から睨まれたり、不思議な人物でもある。もっとも、幸夫人ほどではないが。そんなこんなで「政党ひとり」といった感じさえ受ける。これも「友愛」の精神に基づいた行動であると解釈できるが、世界的に「『敵なのか味方なのかよくわからねえヤツ』は、いずれの勢力からも危険視されちゃったりする事がある」ってたしかマキャベリとかいうヘタリア人がいってたので、とりあえずは気をつけていただきたいところ。

2009(平成21)年5月12日の小沢一郎代表(当時)の辞意表明を受け、民主党幹事長の辞意を表明…するが、代表選挙へ出馬し同月16日の投票の結果、民主党新代表に選出された。当初、小沢前代表の辞任に「殉ずる」と、自身も幹事長として引責辞任する旨の発言をしていたが…あれ...誰か来たようだ。

同年8月30日、第45回衆議院総選挙において、民主党が野党史上初の単独300議席越えを達成し自民・公明連立が下野確定。選挙後の国会で総理大臣の指名を受け第93代総理大臣に就任した。

元・総理大臣 鳩山由紀夫 としての活動

辞任後は第46回衆院選には立候補しないことを表明していたが後に撤回。しかしそうは問屋がおろさなかった。

2012年11月16日に野田内閣が解散した後も選挙に出るつもりだったが、民主党執行部の方針に反発した為梯子を外される形で政界引退に追い込まれた。本人は「消費税増税を止められなかった事が引退の理由」と後に主張しているが、取り巻く状況は絶望的であり、刺客候補に勝つ見込みが立たなかった事が原因である事はいうまでもない。

引退後も利敵行為を繰り返した為、当時の防衛相から「国賊」扱い され、今までの所属先であったはずの民主党からも批判された。

2012年4月8日、鳩ぽっぽは周囲の反対を押し切ってイランを訪問、アハマディネジャド大統領と会談した。その際、「国際原子力機関(IAEA)がイランを含む特定の国に二重基準的な対応をとっていることは不公平だ」と発言し、イラン側の思惑にまんまと乗せられた。これに対し、自民党だけでなく政府・民主党からも批判が相次いだが、鳩ぽっぽは「イランに行って良かった」と呑気に発言している。その後、ヤバいと思ったのか、在日本イラン大使館に発言の訂正を求めたが、政界だけでなく味方の朝日新聞からも「これは外交とは言えない」と社説でぶった斬られるなど、散々な目に遭っている。

2013年1月16日、ポッポは中国を訪問していた。そのなかで、政府が繰り返し「日本固有の領土」と説明してきた尖閣諸島について、「中国の立場から言うと日本に尖閣諸島を盗まれたと思っても仕方がない」「日中間の係争を認めるべきだ」と発言した。元・総理大臣経験者から出てきた発言であるため、その当時総理大臣を務めていた菅直人からも「考えて発言する必要がある」と苦言を呈された。

2013年3月に一般財団法人「東アジア共同体研究所(East Asian Community Institute、略称はEACI)」を設立し、自身はその理事長におさまる。また、同財団の設立により公式サイトの内容は消去され、以降は自身の活動報告をEACIの方に掲載していくとのこと。

2015年3月9日、ロシア・ウクライナ間で紛争が起きているクリミア半島への渡航・訪問を行うと発表。 「住民の意思を確かめ、編入の是非について考えたい」とのことだが、日本政府では「力を背景とした現状変更である」として認めない立場をとっているため、日本の総理大臣経験者がクリミアに訪問してしまうことは、ロシアに実績を作らせたうえに、日本国として承認を与えたという国際的な誤解を招きかねないため、日本政府は渡航を延期するよう説得・申し入れを行っていた。

しかし当人は10日にクリミア訪問を強行。ロシア系メディアが多く集まったクリミアでの記者会見にて、「平和裏に民主主義的プロセスを通じて行なわれた」「クリミア市民の実際の意思表明であった」と発言。日本と日本のマスコミについても「信憑性のある形では伝えていない」「正確な事実が伝わっていない」と発言した。血を分けた実弟の鳩山邦夫からも「宇宙人らしい人間が、本当の宇宙人になってしまった」と酷評された。

中国で放送の鳩山由紀夫「売国発言」:

中国の軍拡目標はアジア太平洋での覇権確立。そしてその第一段階が台湾併呑。もし我が「不沈空母・台湾」が「中国の空母」と化せば日本は・・・。 政府・媒体が敢えて語らぬ生命線防衛の重要性を考えたい。

中国で放送の鳩山由紀夫「売国発言」全内容 2013/06/26/Wed

2013年一月の訪中で賈慶林全国政協主席や楊潔篪外交部長らの前で「尖閣諸島が係争地であると互いに認めることが大事だ」と発言し、小野寺五典防衛相をして「『国賊』という言葉が一瞬、頭をよぎった」と言わしめた鳩山由紀夫元首相。

「日本の元首相発言として(中国が)宣伝して国際世論を作られてしまう」というのが小野寺氏の懸念だったが、まさにその通りだ。

そして鳩山氏の売国暴走はその後も止まらない。産経新聞の六月二十五日の報道によれば、「香港のフェニックステレビの取材に対し、(中略)尖閣をめぐる歴史的経緯に言及し、『中国側から「日本が盗んだ」と思われても仕方がない』と述べ」、その発言は六月二十五日午前、「中国内外に向けて報道された」という。

そうした中国の領有権の主張(宣伝)に理解を示す発言を受け、菅義偉官房長官は同日、「国益を著しく損なうもので、断じて許すことはできない」と強い不快感を示している。

鳩山氏は中国政府のシンクタンク、中国国際経済交流センター主催の経済フォーラムでの講演のため、二十六日に訪中するが、それに先立ち、中国軍のコントロール下にあるフェニックス(鳳凰)テレビの取材を受け、中国寄りの持論を展開したわけだ。

このように鳩山氏は、中国から見れば「解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない」とする日本政府の主張の切り崩し工作(宣伝工作)における格好の道具になっている。

以下にフェニックステレビが放送した鳩山氏とのインタビューの全内容(短めの鳳凰網バージョン)を見てみよう。ちなみにニュースのタイトルは「日本の鳩山由紀夫元首相:日本は釣魚島を盗んだとの中国の主張にも道理あり」だ。

■ナレーション

日本の鳩山元首相は今週訪中を計画しているが、それに先立ちフェニックステレビの単独インタビューに応じた。釣魚島問題に関して鳩山は「日本政府は釣魚島には主権争議があることを認めるべきだ。日本は釣魚島を盗んだとの主張も道理にかなっており、中日がかつて棚上げで合意したのも歴史事実であるから、日本は挑発行為をやめるべきだ」と明確に述べた。

■記者(日本語)

鳩山閣下、係争地であると認識されているようですが、改めてなぜ係争地なのかを教えてください。

[字幕(中国語)](あなたは釣魚島には主権争議があるとのお考えだが、どのようにう見ているのか)

■鳩山由紀夫(日本語)

お互いに尖閣、釣魚島に対して、俺たちの島だという気持ちは両方の国が持っていて、ある意味で当然だと思っています。それは中国側から見れば盗んだと、思われても仕方がない。ならばそれは返すべきだと言うのは、カイロ宣言の中に尖閣が入るだろうということは、そういう解釈は充分に、私は中国側から見れば当然成り立つ話だと、すなわちまさに係争地であると。

[字幕](日中双方が釣魚島を自国の領土だと考えている。それも当然のことである。中国から見れば、日本が釣魚島を盗んだとなるのも道理に適う。中国は、カイロ宣言には釣魚島返還に関する内容もあり、釣魚島には自ずと主権紛争が存在することになる)

■ナレーション

鳩山は「日本政府が主権紛争の存在を認めないのは誤りだ」と強烈に非難し、「中国に対して挑発し、対話のドアを閉ざして緊張を高めていることを憂慮する」「唯一の方法は主権問題の存在を認め、過去の立場へ立ち返ること。さもなければ日本の国益を損ね、中日関係の改善は遠のき続けるだけだ」と語った。

■鳩山由紀夫

日本政府の頑なな態度が続いてしまえば、それはこの日中関係をますます厳しくして、解決と言うことはとてもあり得ないことになります。過去のところまで認めて行くことしかないと私は思います。

[字幕]日本政府が一貫して頑なな態度であれば、日中関係はますます悪くなり、最後は解決方法がなくなる。日本は釣魚島に関して達成された過去の合意を承認するしかない。

■ナレーション

鳩山はさらに、「中日は一九七二年の国交正常化の時、周恩来と田中角栄は間違いなく釣魚島争議の棚上げで合意に達している。これは事実だ」とし、「日本政府はこのような歴史事実を否定してはならない」と強烈に批判した。

■鳩山由紀夫

少なくともこの四十一年前に周恩来総理と田中角栄総理との間で、棚上げと言う、これは文書ではありません、確かに、文書ではないけれども、両首脳が合意をしたというのは事実です。

[字幕]少なくとも四十一年前、周恩来総理と田中角栄首相は争議棚上げの合意に達した。文書にはしていないが。これは事実だ

■ナレーション

鳩山は「日本が釣魚島争議と領土問題の存在を認めてはじめて、関係改善の第一歩となる」と考えている。

放送内容は以上のようなものだった。

「中国側から『日本が盗んだ』と思われても仕方がない」との発言が報じられたのを受け、鳩山氏は二十五日の記者会見で、「言っていない。中国側がそう判断をするという可能性があると申し上げた」と釈明している。

たしかに番組の映像を見れば、釈明の通りではある。

しかし発言には「中国から見れば、日本が釣魚島を盗んだとなるのも道理に適う」との字幕を付けられているのである。それは「中国側から『日本が盗んだ』と思われても仕方がない」と同じ意味である。

つまり、本人が「どのように発言したか」ではなく、中国側に「どのように宣伝利用されたか」(宣伝利用され得る軽率、または故意の発言があったか)が一番の問題なのである。

それ以外にも、「中国は、カイロ宣言には釣魚島返還に関する内容もあり、釣魚島には自ずと主権紛争が存在することになる」などと、中国の虚構宣伝を代弁するような字幕を付けら、あるいは自ら進んで「両首脳が(棚上げの)合意をしたというのは事実」だと断言し、中国の宣伝に与しもしている。

二十六日のフジテレビ系ワイドショー「とくダネ!」で「鳩山発言」が取り上げられた際、ある政治アナリストは「鳩山氏は善意の暴走族。相手の心に溶け込もうとする。善意だからブレーキが効かない」といった意味のコメントを見せていた。

つまり「善意」で中国の主張に理解を示してしまうので、たちが悪いという分析だが、私はその「善意」なるものの実態とは何かを考えた。

それは決して他国を慮る「人の良さ」の表れなどではない。むしろ自国に敵意を抱く他国と手を結びたがる「自虐」「自国憎悪」という歪んだ心理、情念の発露と呼ぶべきだろう。善悪の判断を超えた情念だからこそ「ブレーキ」など効かないわけだ。

そして、そうした情念の持ち主こそ、中国の統一戦線工作のまたとないターゲットとなる。中国は日本の「元首相」という、自国に有利な「国際世論」作りにおいて極めて有用な協力者の獲得に成功したのだ。

「ルーピー」だと侮ってはならない。「ルーピー」だからこそ中国の強力な武器に仕立て上げられる。 まさに「断じて許すことはできない」だ。

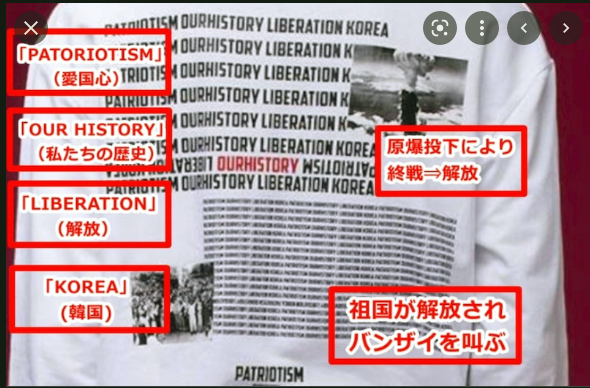

韓国・光復70周年記念行事に日本が参加

韓国国会の文喜相(ムン・ヒサン)議長が、慰安婦問題をめぐって、日本側に土下座を要求するという、信じがたい暴言を吐いていたことが分かった。文議長は「天皇陛下への謝罪要求」という常軌を逸した発言を繰り返していたが、もはや狂気の沙汰だ。こうしたなか、韓国は不法占拠する島根県・竹島周辺に海洋調査船を侵入させる 、新たな挑発を仕掛けてきた。

西大門刑務所では日本の植民地時代に収容された独立運動家らが拷問によって次々と亡くなったことから独立運動の象徴になっている。その一方で戦後、韓国の軍事独裁政権時代に民主化運動家たちが同じように収容され、拷問で命を落としたという負の歴史も持つ。

後に韓国大統領になる金大中氏もここに投獄されていた。

10人ほどの職員に出迎えられた鳩山元首相は40人を超える報道陣に一礼すると、最初に、朝鮮のジャンヌダルクと呼ばれた独立運動家の柳寛順が亡くなった監獄に足を運んだ。説明を受けると静かにユリ30本を添え、手を合わせた。

終始、大所帯の報道陣は鳩山元首相を囲み、「お詫び」の一言を取ろうと必死になった。追悼碑前でひざまずいた鳩山元首相の姿はこれ以上ないニュースとなった。

安倍晋三首相は14日に発表する戦後70年談話に、「村山談話」のキーワードと位置づけられている「お詫び」や「侵略」などすべての文言を明記するとNHKが報じた。

安倍首相を支持する産経新聞によると、村山談話の「お詫びの気持ちを表明」した部分を引用するような間接的な形で触れる案が有力になっているという。

戦後50年に出された村山談話のカギとなるフレーズは次の3つだ。

(1)「植民地支配と侵略(aggression)」

(2)「多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛(tremendous damage and suffering)を与えた」

(3)「それに対して痛切な反省の意と心からのお詫びの気持ちを表明する(express my feeling of deep remorse and state my heartfelt apology)」

どれもこれも必要最小限にして不可欠な言葉だ。が、同時に日本に求められるのは歴史に尻込みすることではなく、アジアの平和と安定、繁栄という未来にこれからも強くかかわっていくことだ。

日本は中国、韓国に配慮しつつも、アジア太平洋全体を見渡す必要がある。つぶやいたろうラボ(旧つぶやいたろうジャーナリズム塾)4期生の笹山大志くんがソウルから戦後70年の夏をリポートする。

「日本の元総理として1人の日本人、人間としてここに来ました」「拷問というひどい仕打ちを与えてしまい、命を奪うことまで平気でやったことに、心からのお詫び、追慕の思いをささげたい」

2001年にここを訪問した小泉純一郎元総理は次のように語っている。

「日本の植民地支配によって韓国の国民に対して多大な損害と苦痛を与えたことに対しまして、心からの反省とまたお詫びの気持ちをもって、いま、色々な展示や施設や拷問のあとを見させて頂きました」「これは総理大臣としてというよりもむしろ、一人の政治家として、一人の人間として、このような苦痛と犠牲を強いられた方々の無念の気持ち、これを忘れてはいけないなと思いました」

しかし、韓国内では「日本の罪を矮小化している」と反発を買った。鳩山元首相の知名度は韓国では決して高くはないようだ。現場にいた見学者らは「誰だかよくわからなかった」「日本の元総理なの?」「謝罪したとしても、韓国ではあまり著名な人ではないから影響力はないのでは」と話していた。しかし、記念碑の前でひざまずいて謝罪する日本の首相経験者の姿に韓国では驚きと賞賛の声があふれた。韓国各紙は朝刊1面トップで、ひざまずく鳩山元首相の写真を掲載。「11回、頭、下げる」(東亜日報)、案内した西大門区庁長の言葉を引用する形で「誠意を見せた」(中央日報)と報じた。

「偉大な勇気に感謝する」「日本の政治家にこんな人がいたなんて驚きだ」「安倍首相も見習え」。朝鮮日報電子版にはこんなコメントがあふれた。一方で、「ひざまずいて謝罪することが真の謝罪だというわけではない」という冷ややかな書き込みもある。

NHKの報道では、14日に発表される戦後70年談話には「お詫び」の言葉が明記されているという。今年4月のアジア・アフリカ会議と米議会上下両院合同会議での演説では「植民地支配」「お詫び」の言葉がないとして非難を浴びてきただけに、大きな変化と言えよう。ただ、「お詫び」が韓国の対日感情を和らげるという効果は期待できそうにない。「安倍首相が謝罪したとしても、すぐに許すという簡単な話ではない。次の内閣も同じように引き継いでいけるかが重要だ」と日系企業に勤める韓国人男性(27)は話す。韓国における真の謝罪とは、贖罪を長く示し続けることができるかを意味する。70年談話に対する韓国内での注目度は決して低くない。しかし、談話の文言に一喜一憂すまいという雰囲気もある。「お詫び」談話は日韓歴史問題のゴールではなく、あくまでスタートラインという位置付けだ。

あなたは日本国民ですか?「能天気な元総理大臣」なら、表に出ないでいただきたい!!!

こりゃだめだ!次、行ってみよう!!!!

鳩山由紀夫元首相が光復(解放)70周年を控えた2015年8月12日午後、ソウル・西大門(ソデムン)刑務所跡を訪問した。鳩山氏は東アジア平和国際会議組織委員会とソウル市・京畿道が共催する光復70周年記念行事に出席するため、訪韓中だ。鳩山氏は西大門刑務所の歴史的意義に関する説明を受け、殉国烈士追悼碑に献花し追悼辞も朗読した。光復70周年を控え、日本の元首相が西大門刑務所跡を訪れるのは極めて異例だ。なお、2001年10月には小泉純一郎首相(当時)が同所を訪問している。

1908年、植民地時代に「京城監獄」の名称で建てられた西大門刑務所は、日本による植民地支配から独立した1945年まで、抗日独立運動家が投獄されていた場所だ。独立後にも民主化要人が収監され、韓国近現代史の屈曲を象徴している。西大門区が1998年から同所を「西大門刑務所歴史館」として運営している。

2015/08/12

2022年9月には日中国交正常化50周年記念行事があり、日本が朝貢する予定だ、上の写真のように、またまた情けない姿で・・・

岸田 文雄(きしだ ふみお、1957年〈昭和32年〉7月29日 - )第27代総裁

2021年10月10日、第100代内閣総理大臣に就任

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

何もかも大きく中国へ舵を切った日本:

何もかも大きく中国へ舵を切った日本。 最初は「ODA」で中国への謝罪を含めた日本からの投資だったが、最近は中国からの投資をもとに「日本の技術」や「日本の頭脳」を中国へ輸出している。日本の大切な「蔵」を売ってしまった!

日本の大切な「蔵」を中国自らのモノ、つまり「メイド・イン・チャイナ」にしてしまった:

最大手CATLの技術は日本がルーツにわかに世界で盛り上がる自動車電動化の波。名だたる完成車メーカーがこぞって「2030年までにEV(電気自動車)比率を●●%に……」といった戦略を打ち出している。しかし、完成車メーカーの努力だけではEV比率を引き上げることはできない。いま、各社が車両の開発と並んで躍起になっているのが、必要なだけの車載電池をいかに確保するかだ。ここに来て内製に乗り出す完成車メーカーも増えているが、大部分は依然として電池メーカーから調達している。そこで今回は、黒子でありながら主役並みに重要な、車載電池メーカー上位3社の意外な横顔を紹介していきたい。まず紹介しなくてはならないのは中国CATLである。韓国SNEリサーチの調査によると、2020年に146GWhだった世界の車載電池の生産量は、2021年には296GWhと、2倍以上に伸びた。そうしたなかで、世界シェアを2020年の24.6%から8ポイント増の32.6%に拡大し、トップの地位を不動のものにしたのが中国CATLだ。実は同社のルーツは、日本のTDKにある。CATLの母体となったのは香港ATLという電子機器向けの電池スタートアップ企業であり、ATLの立ち上げメンバーが元中国TDKの社員だったという縁から、2005年にTDKがATLを買収・子会社化した。このATLの車載電池部門が分離・独立して2011年に発足したのがCATLである。現在では中国の現地メーカーのみならず、日本メーカーをはじめとする外資との主要合弁メーカーも、こぞって中国で販売するEVにCATL製の電池を使っている。歴史の新しいCATLに対し、世界第2位のLGエナジーソリューションは、長い下積み時代を重ねてきた。LGは早くから車載電池の有望性に目をつけていたが、飛躍のきっかけになったのは、2010年に米ゼネラルモーターズの「シボレー・ボルト」(初代のプラグインハイブリッド車、16kWhのリチウムイオン電池を搭載)に採用されたことだ。LGは2013年には5.6GWhと、ボルト35万台分にあたる当時としては巨大な製造設備を整えたが、電動車の世界需要はLGのもくろみどおりには拡大せず、その後は雌伏を余儀なくされた。しかし最近では、独フォルクスワーゲンや米GM向けに生産を拡大。2020年にはそれまで2位だったパナソニックを抜き去って、2位に躍り出た。

上海の製鉄所建設 30年以上前、右肩上がり経済、高度成長期の象徴!新幹線だ! 中国では自分たちが開発した、と言っているが、とにかく「中国式新幹線」は「一帯一路(債務の罠外交)」の鍵となって各国に安価で売られている。ちなみに「インドネシアの高速電車」は「中国式新幹線」で、台湾のは、日本の新幹線だ。中国EVが発売された時中身の技術がドイツの技術であった。ドイツが発明したEV技術を中国企業の名前で売っているのだ!中国企業のやり口は、嘘も方便、偽物も方便、土・空気は汚染放題、・・だ。外へ出る華僑たち、海亀たちは「中華思想」の具現化で千人計画、百人計画を実行しようとしている。昔からそうやって14億の人民は生きていて、これからも生きていく。

中国ダイムラーがこんなEV車を作りました!あなたは乗りたいですか?私は命が惜しいので、決して「中華製」のEV車には手を出しません。世界中に広まっても。とにかく、メイドインチャイナの食品と同じです。遅すぎたが、2022年からは、それが「どの国で作られ、原料はどこから来たのか、モノづくりに中国人が関わっているのか?」を見極めて買い物をしたい。

2021年10月23日 TV番組を見て、たまたま録画した・・・。小松左京の小説「日本沈没 」もすごかったが、この番組も興味深い内容だ。この小説では、沈むの?沈まないの?とにかく架空の話に過ぎない。

VIDEO 【落合陽一】南海トラフ地震や首都直下地震、富士山噴火。天災リスクのリアル

428,230 回視聴2021/03/18

世間では徐々にコロナ後の世界についての議論がされるようになってきた。しかし、忘れてはならないのが、日本が「災害大国」だと言われるほど、歴史的に多くの自然災害に見舞われてきた事実と今後も“起きる”という現実だ。コロナにより日本の災害対応への弱点が露呈したとの指摘もある。近い将来に発生すると想定されている南海トラフ地震や首都直下地震、富士山噴火などにどう備えていくべきか?東日本大震災から10年をむかえた今、日本を生き抜くために何が必要かを考える。

VIDEO

夢の電池! 全固体電池がもたらす未来図 ~第一人者に聞く メリットや課題は?~【Bizスクエア】

自動車のEV化に欠かせない電池の開発。その切り札として期待されているのが「全固体電池」です。電池の常識を変える「全固体電池 」とはどういうものなのか? 研究の第一人者をスタジオにお招きしてお話を伺います。

【ゲスト】

菅野了次(東京工業大学特命教授)

【コメンテーター】

細川昌彦(明星大学経営学部教授)

★「Bizスクエア」★

・BS-TBS 毎週土曜日 午前11時から

・CS放送「TBS NEWS」

大学は世界中の学生や研究者も一緒に学んでいるし、技術は普遍的なものだから、完全にブラックボックスにすることは難しいでしょうね。それより特許関係をしっかり管理してもらいたい。全固体電池の技術は車だけではありません。将来、巨大な蓄電所を作れれば日本の電力問題を解決できる.

菅野教授の偉大さが良くわかりました。研究とは時間がかかるものですね。

日本は技術開発の安全保障にもっともっと力を入れてスパイ防止法を強化すべきと思います!!!!!

2021年まで、日本の「蔵」をタダ同然で隣国(中国、韓国)に売り、若しくは盗まれ、その挙句、日本が「経済沈没」であったとしても、2022年からは、日本再出発の年になってほしい、、、

“EV競争”の陰の主役! 大手車載電池メーカーの意外な横顔を見る

最大手CATLの技術は日本がルーツ

にわかに世界で盛り上がる自動車電動化の波。名だたる完成車メーカーがこぞって「2030年までにEV(電気自動車)比率を●●%に……」といった戦略を打ち出している。しかし、 完成車メーカーの努力だけではEV比率を引き上げることはできない。いま、各社が車両の開発と並んで躍起になっているのが、必要なだけの車載電池をいかに確保するかだ。ここに来て内製に乗り出す完成車メーカーも増えているが、大部分は依然として電池メーカーから調達している。そこで今回は、黒子でありながら主役並みに重要な、車載電池メーカー上位3社の意外な横顔を紹介していきたい。まず紹介しなくてはならないのは中国CATL である。韓国SNEリサーチの調査によると、2020年に146GWhだった世界の車載電池の生産量は、2021年には296GWhと、2倍以上に伸びた。そうしたなかで、世界シェアを2020年の24.6%から8ポイント増の32.6%に拡大し、トップの地位を不動のものにしたのが中国CATLだ。 実は同社のルーツは、日本のTDK にある。中国CATL の母体となったのは香港ATLという電子機器向けの電池スタートアップ企業であり、ATLの立ち上げメンバーが元中国TDKの社員だったという縁から、2005年にTDKがATLを買収・子会社化した。中国CATL である。

現在では中国の現地メーカーのみならず、日本メーカーをはじめとする外資との主要合弁メーカーも、こぞって中国で販売するEVにCATL製の電池を使っている。歴史の新しいCATLに対し、世界第2位のLGエナジーソリューション は、長い下積み時代を重ねてきた。LG は早くから車載電池の有望性に目をつけていたが、飛躍のきっかけになったのは、2010年に米ゼネラルモーターズの「シボレー・ボルト」(初代のプラグインハイブリッド車、16kWhのリチウムイオン電池を搭載)に採用されたことだ。LG は2013年には5.6GWhと、ボルト35万台分にあたる当時としては巨大な製造設備を整えたが、電動車の世界需要はLGのもくろみどおりには拡大せず、その後は雌伏を余儀なくされた。しかし最近では、独フォルクスワーゲンや米GM向けに生産を拡大。2020年にはそれまで2位だったパナソニック を抜き去って、2位に躍り出た。

傍流から出発したパナソニックのEV事業

3位パナソニックの車載電池事業も、実は数奇な運命をたどっている。今でこそ、同社の車載電池事業で大きな比率を占めるのはテスラ向けの電池だ。しかし、かつてパナソニックの車載電池事業の主流は、トヨタ自動車のハイブリッド車向けであり、その生産を担うのはトヨタとの合弁会社として1996年に設立されたパナソニックEVエナジー(現在のプライムアースEVエナジー)であった。一方、2003年に設立されたテスラは、2008年に最初の製品である「ロードスター」の生産を開始したが、当時、弱小のEVベンチャーにすぎなかった同社に車載電池を供給するメーカーはなかった。このとき、松下電器産業の電池子会社だった松下電池工業(現在はパナソニック が吸収合併)が、テスラの求めに応じてパソコン用の18650電池を供給。これがパナソニックがEV事業へ進出するきっかけとなった。つまり、パナソニックのEV用電池事業は、子会社の手がける傍流のビジネスから出発したのである。

その後、トヨタ製ハイブリッド車の好調やテスラ躍進のおかげで、一時は世界最大の車載電池メーカーとなったパナソニックだが、2017年にCATL に抜かれ、2020年にはLG の後塵(こうじん)も拝する3位に転落した。韓国SKB や中国BYD の追い上げも厳しい。さらに最近では、同社の主要な取引先であるテスラやトヨタが、車載電池を内製化する動きも拡大している。パナソニックの車載電池事業が今後も大手の一角にとどまるためには、トヨタ、テスラ以外の顧客を開拓していく努力が必要だろう。もっとも、次なる手が必要なのはパナソニックだけではない。現在の勢力図がこのまま続くわけではないのだ。今のところは中国、韓国、日本のメーカーが中心となっている車載電池業界だが、大きく業界地図が塗り替わる可能性も出てきた。というのも、これまで車載電池メーカーが育っていなかった欧州で、新興メーカーであるスウェーデンのノースボルト が台頭してきたからだ。同社はテスラの元幹部が2016年に立ち上げた電池ベンチャーで、欧州の金融機関やフォルクスワーゲン、ボルボといった欧州完成車メーカーが相次いで出資。2024年までに生産能力を60GWhに高めるとしており、これはおよそEV 100万台分にあたる。中・日・韓に欧州メーカーも加わり、今後はEV用電池を巡る競争がますます激しさを増しそうだ。

自動車メーカーが、電気自動車(EV) 向けリチウムイオン電池(LIB) 内製化 にかじを切る。先頭を走る米Tesla(テスラ)をトヨタ自動車が追いかけ、電池メーカーに傾く力関係を引き戻す。今後縮小するエンジンの雇用を守る布石とも位置付ける。一方、全固体電池 の早期量産に黄信号がともる中、全固体電池 の日産自動車が開発に力を注ぎ始めた。EVの急速な拡大が見込まれる中、全固体電池 は間に合うか。

全固体電池は、リチウムイオン電池と違って発火 に強い。

創業からわずか5年にして、独フォルクスワーゲン(VW)や独BMWら大手自動車メーカーとの供給契約にこぎ着けた欧州発電池メーカーがある。スウェーデンのノースボルトだ。米テスラで調達担当の副社長をしていたピーター・カールソンCEO(最高経営責任者)が立ち上げた企業だ。

実はこの成長著しいノースボルトで、日本人エンジニアが開発総責任者を務めている。阿武保郎氏は、パナソニックやソニー(現ソニーグループ)、戸田工業などで34年余りを生粋の電池技術者として過ごした経歴を持つ。

日中韓が中心の電池産業を欧州で立ち上げられたのはなぜなのか。日本メーカーが電気自動車(EV)向け電池で出遅れている“意外な理由”とは何なのか。電池産業の裏表を知り尽くしたキーマンを直撃した。

──阿武さんは、パナソニックやソニー、戸田工業などでトータル34年余りを電池技術者として過ごしたキャリアがあります。スウェーデンのノースボルトに転身されたのは、どのような経緯があるのですか。

ノースボルトのピーター・カールソンCEOとは20年来の友人です。彼はスウェーデンの通信機器エリクソンや米テスラで調達担当をしていましたから、私がパナソニックやソニーにいた頃からのお客さんだったんですね。お客さんだけど仲が良かった。

BASF戸田バッテリーマテリアルズ社長をしていたときに、カールソンが「日本に行くから飯でも食おう」と言うので軽い気持ちで快諾したら、電池メーカーを作るので来てくれというリクルーティングの話でした。

僕は長年この業界にいますから、「技術や設備を外から買ってきても、電池なんて簡単にできるもんじゃない。ドイツだって米国だって失敗してきた。やめた方がいい」と進言しました。

でもカールソンは「厳しい環境規制をクリアして、スウェーデンで“グリーンバッテリー”を作るんだ」と頑として譲らなかった。東京のホテルで4時間膝詰めで話しまして、ああ本気なんだなと思いました。

電池産業は日本、韓国、中国が強いですが、本当の意味で環境に優しいグリーンバッテリーは世界のどこにもないんですね。材料に有害物質が含まれていたり、劣悪な労働環境があったりしますから。長年、カールソンは調達担当をしていて、電池開発・製造の難しさを理解した上で覚悟を決めているのはよく分かりました。

よく考えて1年後にノースボルトに移ることにしたんです。ただし、一つだけ条件を出しました。

──どんな条件ですか。

「優秀な日本の技術者の皆さん、こっちの水は甘~いよ。高給与で来てください。」

日本の経済安全保障 【5つの重点施策】 この小項目1つ1つが、今後の日本の国家としての浮き沈みに関係してくる。日本の政治家の国際感覚が貧しいことを利用して、中国や韓国が日本にお金を出すので「日本の技術や人材」をよろしくね!と言われても簡単には契約しないことだ。日本の工業 に限れば、経済が低成長でも日本国内に工場 さえあればなんとかなる。

今まをでのように中国、韓国などへ日本の製鉄技術や軍事技術を簡単に日本国外へ

流出させてはならない。中国では全権法で特許権とか外資関係の約束事も関係なく、技術を盗むようにして自国技術として世界にアピールして信用させて売っていくつもりだ。

防衛費 だけはGDPの1%を超えて2%に近づけて行くけれども、日本の経済安全保障 裏で進むロシア、韓国の共同事業 も忘れてはいけない。韓露の合弁事業を択捉島でやろうとしている韓国もそうだが欧米のように「人権を柱の中心にした民主革命」から民主主義になった国ではなく、真似した民主主義の国だから考え方だけ社会主義に転んでも不思議ではない。2021年中国、韓国、ロシアが共同で「日本に領土要求させない」ための同盟話を進め,北方4島を経済特区にして韓国の水産業社と共に合弁事業を行っている。

明治以来、日本の重工業を支え続けた八幡製鉄所の技術者たち! 日中共同の製鉄プラント事業

中国近代化にODA供与

1980年代になると、日中関係は政治・経済両面で最良の時代となった。それを象徴するのが対中ODA(政府開発援助) である。1979年9月、当協会創立25周年の式典参加のために来日した谷牧副総理一行は日本政府との会談で第一次円借款の供与 で合意した。

日本側は中国側代表団に対して、記者会見の場で「感謝の意」を表明するよう要求したが、谷牧氏は「そんなことをすれば私は帰国できない」と言って拒否したという。国交正常化時に国家賠償請求を放棄した中国にとって、日本からの借款に対し「感謝」すれば、中国の国民感情を逆撫でする。このことを日本側は考慮しなかったのだろうか。

その後日本政府の対中円借款は、2007年に終了するまで28年間にわたり合計約3兆円が供与された。鉄道 、港湾 、発電所 、通信 などのインフラ建設 にこの資金が投入され、中国経済の近代化に大きく貢献した。最近になって中国政府要人は公式の場で中国の近代化に対する日本政府の協力に感謝の言葉を表明するようになった。

宝山での日中協力

この時代を象徴するもう一つのプロジェクトが上海宝山製鉄所建設 での日中協力である。日本の新日本製鉄の全面的協力の下で、輸入鉄鉱石を使用する臨海製鉄所を上海に建設することが合意され、1978年12月に着工した。このプロジェクトの経緯は山崎豊子氏によって「大地の子」として小説化された。完成までには紆余曲折があったが、上海宝山製鉄所 は中国の主力製鉄所として順調に発展していることは周知の通りである。

突然のプラント契約中止

1980年代の最大の困難は1981年に発生したプラント輸入契約の中止問題 であった。中国は建国以来一貫してプラント輸入を重視してきた。建国初期はソ連東欧から156項目のプラントを導入し、機械工業などの基礎を築いた。1970年代、特に文化大革命が終わった1976年以後は、日本を含む西側諸国から機械、化学などの分野で多数のプラントを輸入する契約を締結した。ところが外貨の資金繰りがつかず、1980年の年末になり中国は突然すべてのプラント輸入契約の中止を通告してきた。 関係諸国は困惑し、中国の国際的信用は急落した。契約当事者であった中国技術輸入総公司の某副総経理が自殺するという悲劇も起こった。

日本政府は円借款 とは別に商品借款 を供与し、日本政府は中国の資金不足の解決に協力した。 結果的にはほとんどの契約は数年以内に復活した。しかしこの問題以後、中国は大規模なプラント輸入はやらなくなり、もっぱら外国企業の対中直接投資の導入に力を入れるようになった。

耳を疑う「中外合弁」の提案

1978年8月、日中平和友好条約が締結され、復活した鄧小平副総理がその批准書交換のため10月に来日した。鄧氏の復活で予想された中国の路線転換は、同年12月の中国共産党第11期3中全会で改革・開放政策が決定 され、現実のものになった。

当協会は10月から12月にかけて中国機械工業代表団一行19人を受け入れ 、私は全日程を随行した。団長は第一機械工業部の周建南副部長(現中国人民銀行周小川行長の父)であり、筆頭団員として中国機械設備進出口総公司の賈慶林総経理(現全国政治協商会議主席)が加わっていた。同団が日立製作所の日立工場を参観した時に、周団長が日立の吉山博吉社長(当協会副会長)に「中国に投資して、合弁事業をやってほしい」と依頼 した。

周団長の発言は3中全会で党の正式決定がなされる直前であったが、個別の対外交渉で合弁提案をすることは党中央の了承を得ていたものと思われる。自力更生を旨とし、内債も外債もなく、資本主義国との経済関係は貿易のみにとどめてきた中国。その高官が日本の大企業に対して合弁会社設立を提案する とは、正に晴天の霹靂であった。一瞬、聞き間違いではないかと耳を疑った。吉山社長は周団長の要請をしっかりと受け止めた。2年後に製造業における日中合弁事業第1号となる福日テレビ(カラーテレビ製造)が福州に誕生した。

自分は技術移転に注力

翌1979年1月1日には米中両国の国交が樹立された。同年7月、中国は中外合弁経営企業法を制定公布した。中国が対外経済関係において、商品貿易 、プラント導入 、技術導入 に加え、外資導入 に踏み切り、そのための法整備を開始した。これ以降中国は外資導入を柱とする対外経済政策を30年以上ゆるぎなく実行し、今や「世界の工場」、「世界の市場」として、世界第二の「経済大国」になった。 私はそのスタートに立ち会ったことになる。

当協会は事務局内にいち早く「合弁推進グループ 」を設置し、日中合弁企業設立を促進 した。当協会は地下足袋メーカーである力王が江蘇省南通市で合弁事業を立ち上げるプロジェクトに全面的に協力し、成功に導いた。福日テレビとほぼ同時期であった。

私自身は日本の経済が外資導入ではなく、技術導入とその消化・吸収・革新によって発展してきた経験から、「中国も技術導入を主とすべきだ」との考え を持っていた。そのため、1980年代の前半は合弁促進には力を入れず、引き続き対中技術輸出に努力した。 しかし1990年代に入ると、対中直接投資が日中経済関係の主流になった。

今世紀に入って中国は「創新型社会」の建設 や「自主ブランド」の確立 を重視するようになったが、その前途はかなり険しいと感じる。

倍々ゲームで拡大した日中貿易

1949年に新中国が成立してから1972年の国交正常化までの民間貿易の時代に、23年をかけて日中貿易額はやっと9億ドル に達しただけであった。ところが正常化後は、72年11億ドル 、73年20億ドル 、74年33億ドル 、75年38億ドル と毎年ほぼ倍々ゲームで貿易が拡大した。

政治関係の正常化があってはじめて経済交流は発展するという「政経不可分の原則」がみごとに実証されたと言えよう。中国向けプラント(生産設備一式)輸出に対する日本輸出入銀行の融資が適用されるようになった。 身近なことで言えば、ビザが東京で取得できるようになり、訪中する毎に一次使用のパスポートを取得する必要がなくなり、通常のパスポートが使えるようになった。

貿易が増大した具体的な原因の一つは、国交正常化により日本側の貿易の担い手が一気に拡大したことにある。限られた企業がさまざまなリスクに立ち向かいながら日中貿易に取り組んでいた正常化以前と異なり、全ての日本企業が対中貿易事業に参入する ことが可能になった。

商社をはじめとする日本企業が相次いで北京事務所を設立する ようになり、商談の場は広州交易会から次第に北京へ移行していった。また、米中関係の好転に伴い、それまで使われることのなかった米ドルが決済通貨として使われるようになった。

主役は鉄鋼、機械と原油

貿易上特筆すべきことがある。74年4月に大慶原油の輸入が始まったことである。中国が戦略物資ともいえる原油の対日輸出に踏み切ったのも国交正常化の結果であった。当協会が組織した日本中国石油輸入協議会及び国際石油の2窓口を通じて、年間1000万トンを超える中国原油が輸入されるようになり、対中輸入の最大品目になった。

1970年代に日中貿易を押し上げたもう一つの分野はプラント輸出である。文化大革命により停滞した工業生産能力を拡大するために、中国は日本はじめ欧米諸国から各種プラントを積極的に輸入する政策を実行した。72年から76年にかけて日本からは化学繊維、火力発電、エチレン、ポリエチレン、アンモニア等のプラントが相次いで輸出された。

1978年の日中貿易額は50.8億ドル となった。輸出30.5億ドルのうち鉄鋼、機械、化学品がそれぞれ54.1%、20.8%、14.6%を占め、輸入20.3億ドルのうち原油は37.4%、食料品16.6%、繊維及び繊維製品15.7%という構成であった。

宿願の国交正常化実現

1972年2月のニクソン訪中後、日本政府は急速に対中交渉を進め、半年後の同年9月29日には日中国交正常化が実現した。翌年2月、中国の駐日大使館仮事務所が東京のホテルニューオータニに開設された。アメリカが首脳訪中後6年かけて実務交渉を積み重ね、1978年末になってはじめて国交樹立にこぎつけたのと大きな違いである。

1950年の朝鮮戦争勃発以後、東西冷戦構造の中で全面的対立を続けてきた米中間には民間経済交流の歴史が皆無であった。これに対し、日中間には民間貿易の経験が蓄積されており、日本の経済界は突然訪れた日中国交正常化にすぐさま対応することができた。

当協会は日中国交正常化直前の1972年8月に行われた三菱グループ訪中団(団長=田実渉三菱銀行会長) や日本経済人訪中団(団長=稲山嘉寛新日本製鉄会長) の派遣 に協力した。

来日相次ぐ中国の技術視察団

当協会の仕事も急激に拡大した。従来から貿易の窓口であった各輸出入総公司が日本で商談を行う貿易団を派遣してきたが、それ以外に国交正常化まで往来が極めて少なかった中国の各工業部門が派遣する技術視察団の来日が急増した。技術視察団はいずれも買い付けのための事前調査であったから、日本の関係企業から大いに歓迎された。正常化の翌年1973年に当協会が受け入れた技術視察団を当協会の「国際貿易」紙から拾ってみると、工作機械、合成ゴム、電子技術、鉄道技術、食品機械等となっている。まるで「工業は日本に学べ」といわんばかりの勢いであった。

当時の来日団の受け入れ方式は、団が来日してから帰国するまで全面随行であった。同じホテルに泊まりこみ、全訪問先に案内し、日本側受け入れ先の通訳も担当するいわば「三同(同喫、同住、同工作)」というハードなものであった。私は1973年に結婚したが、この年には年間200日前後も家を留守にしたと思う。視察団のメンバーは極めてまじめで、熱心に視察や説明の内容をメモし、夜はホテルでミーティングを行い、視察結果について整理確認するという作風であった。私は通訳者として粛然たる気持ちをいだき、団側の通訳や専門家の助けを借りながら、とにかく正確第一を心がけた。

正月に自宅へ招待

1973年10月から74年1月にかけて中国機械進出口総公司貿易小組(団長=黄文元第3進口部経理)一行11人が中古の建設機械と作業船の買い付けのために来日し、日本で越年した。元旦に当協会の受け入れスタッフは手分けして彼らを自宅に招待した。私は団員の李天相工程師等3人を6畳1間のアパートに案内し、すき焼きを食べてもらった。 「日本人の家庭を初めて訪問した」と大変喜んでくれた。こんな交流ができたのも国交正常化の賜物であった。

日本工業展覧会の役割

国交未回復の中で、1950年代には日中民間貿易協定が第1次(1952年)から第4次(1958年)まで締結された。1958年~1960年の日中貿易全面中断を経て、60年代に入ると日中貿易は友好貿易とLT貿易(注)の2ルートで行われるようになり、「車の両輪」と言われた。

商品の実物を見ることは売買双方にとって必要不可欠である。当協会は中国で日本の工業製品を展示し、展覧会終了後それを売却するという活動を実施した。最初は1956年10~12月の北京上海日本商品展覧会であり、北京では125万人が入場した。毛主席も会場を訪れ、「看了日本展覧会、覚得很好、祝賀日本人民的成功 」と揮毫した。その後、58年武漢広州日本商品展覧会 、63年北京上海日本工業展覧会 、65年北京上海日本工業展覧会 、67年天津日本科学機器展覧会 と継続した。

私が協会に入った翌年の69年3月には日本工業展覧会が北京で開催 された。しかし上海会場は展示品に対する日本政府のココム規制(出品不許可、持ち帰り条件付き許可) に抗議して中止した。当時の厳しい雰囲気を今でも思い出す。

中国展では経済発展を宣伝

一方、中国側も中国国際貿易促進委員会が主催する展覧会を日本で開催した。1955年中国商品見本市(東京・大阪)、64年中国経済貿易展覧会(東京・大阪)、66年同(北九州・名古屋)である。いずれも100万~200万人が入場した。国交正常化以後の1974年(大阪、東京)と1977年(北九州)にも開催された。当時の中国は社会主義計画経済の時代、輸出商品は農産物、原材料、軽工業製品が中心であり、展覧会も商品見本市というより中国の経済発展情況を宣伝し、中日友好を強化するためのもの といった色彩が強かった。

中国が国連の議席回復

アメリカのベトナム戦争、中ソ対立の激化、中国の文化大革命といった国際情勢の下で、貿易業界の宿願である日中国交正常化はまだまだ遠い将来のことだと思われていた1971年、新しい風が吹いてきた。10月25日、国連総会においてアルバニア等23カ国による「中国招請・台湾追放」提案が圧倒的多数で可決され、中国の国連議席回復が実現した。それに先立つ3月下旬に名古屋で開催された第31回世界卓球選手権大会に中国が6年ぶりに参加し、大会後アメリカ選手団等が訪中した。いわゆるピンポン外交である。これを契機に中米政府の秘密交渉が加速され、キッシンジャー大統領補佐官が秘密訪中し、翌1972年2月にはニクソン大統領が北京を訪問した。私は入院していた病院のテレビで毛沢東-ニクソン会談を見て、なんとも言えない複雑な思いをした。

国交未回復、文化大革命といった政治情勢の下で、広州交易会は単なる貿易商談の場ではなく、関連の対外経済交流の舞台でもあった。交易会の開催期間にその会場を利用して「日中技術交流」も行われた。まだ対中輸出実績のない新製品について、メーカーの技術者が交易会参加という形式で訪中し、交易会会場や付近のホテルの会議室を使い、約1週間の日程で中国側が組織する技術者グループに対して、性能や使用方法等を説明し、質疑応答を行うというやり方であった。

当協会等が日本企業の紹介希望新製品リストを取りまとめ、中国国際貿易促進委員会技術交流部に提出 し、中国側がその中から実施項目を10項目程度選び通知してくる。それを受けて、各メーカーの技術者たちがまとまって交易会に参加 する。その世話係が私の初訪中の仕事であった。

黄坤益先生との出会い

中国国際貿易促進委員会技術交流部からは黄坤益先生(後に国家専利局局長、専利とは日本の特許のこと)がまとめ役として広州に来ていた。黄先生は少しも傲慢なところがなく、年若い私に対しても謙虚な態度で対応し、仕事以外の雑談の中では「毛沢東選集 」を読むように静かに勧めてくれた。夫人は医者であり、当時「裸足の医者 」として河北省の農村部で巡回医療に従事していた。選集の中からの引用集である「毛沢東語録 」を朗読することが商談開始への通過儀礼 という雰囲気の中で、黄先生は一味違う風格であった。初めての訪中で黄先生と知り合ったことが、その後長く中国と付き合う私のエネルギーの元になったような気がする。後に当協会が知的財産権分野で中国と交流を行うようになった時、黄先生は国家専利局局長として当協会の活動を支持してくれた。

1971年の日中貿易額は9億ドル

会期1カ月の広州交易会が閉幕すると参加者は北京行きを申請する。申請者全員が認められるのではなく、必要性に応じて中国側が選定する。認められて北京に行く商社員は「北上組」と呼ばれていた。彼(彼女)たちは次の交易会まで半年間北京の「新僑飯店」に滞在して、北京の各総公司と継続や新規の商談を行う。次の交易会で新しい北上組が決まり北京にやってくると交代して日本に帰るというローテーションであった。

こうした情況の下で、日中貿易額は国交正常化直前の1971年でもわずかに8.9億ドル。日本の主要輸出品は化学品、繊維品、鉄鋼、機械等であり、主要輸入品は食料品、油脂原料(大豆)、繊維原料等であった。工業製品を輸出し、原料を輸入するという構造であった。

(注)1962年に結ばれた「日中長期総合貿易に関する覚書」に基づき始められた半官半民的な貿易形態。双方の代表者の廖承志(Liao Chengzhi)氏と高碕達之助氏の頭文字LとTをとってLT貿易と称された。1968年以後、名称は覚書貿易(Memorandum Trade)の英文頭文字をとってMT貿易に改められた。

片寄浩紀 日本国際貿易促進協会 相談役

タイトル:1990年~2022年までの日本経済衰退32年間の結果報告。

日本は古くは新幹線、八幡製鉄所の技術者をはじめ、

大学や企業や町工場の技術者など知的人材が豊富にいた。その人たちが中国へ流出し始めたのが1990年代である。しかし、あまりにも中国に流れすぎてしまった。

中国にある日本企業の工場、日本にあるイオンのような大型施設は、中国全土に行きわたり、中国を支え、今や中国人のものになっている。(非常事態では、外国企業を中国人の物にできる。)

日本は経済的軍事的な重要特許は、中国へ流出させていないらしい。しかし、それも怪しくなった。その原因はどこにあるのか。

日本は政府とは独立したCIAが存在しなかった結果、現在のようになったのかな?実はそれが原因だ、と思う。日本は中国に負けないように情報を中国から得る活動をしなければいけない。日本政府の人たちに気づいてほしい。かつての日本は、日本の安全にかかわる全ての情報を手取足取り指導、伝達したのだ。今では、中国に日本の頭脳は必要ではない。中国国内に一流の研究者がいるのだ。

2021年に、米国在住、90歳の日本人物理学者がノーベル賞を取っている。このように、米国に渡らなければ研究できない実態がある。実際に

日本の大学にはポスドクが増え、研究費は減り、日本学術会議も独立した機関でなくなった。

日本は、経済では中国に傾き、依存しつつある。そうしなければ

アメリカも日本もEUも生きていけない時代が来てるのか、今からくるのか?

日本は今現在GDP3位だが、日本は、かつては、GDPが1位になりつつ時代があった。その日本の高度経済成長時代を振り返って欲しい。そのとき日本は、1990年代に半導体が原因で、トヨタや半導体メーカーが、アメリカから

かなりのバッシングを受けた。その結果、世界1位の半導体生産量が無くなって中国、韓国、台湾へ移動してしまった。しかし、今現在、中国がアメリカからバッシングを

受けているのか、と言えば、そうでもなさそうだ。かつてのようなトヨタの車がハンマーで壊されたような映像は、中国のテレビには流れない。そう、米国は中国に忖度 し始めたのだ。これは自由主義 や民主主義 の負けを意味するのではないか?中国の人民はは監視されながら自由を満喫している。この人民自由主義に世界が移行しつつあるのが現実なのだ。

振り返ると、日本は中国を侵略しながら、破壊した。その後、第2次世界大戦では、アメリカに奇襲攻撃して、その結果負けた国でした。そこで中国は国連の場で、今でも自らを「被害者の国、後進国」と言っている国ですから。このように都合のいい、貪欲な国が、今や世界をリードしつつある。

戦後日本は平和憲法 と非核三原則 を貫いたが、中国・ロシアはそれをうまく利用し続けたのだ。日本はそのことが全く理解できていない。気づいていない。平和憲法 と非核三原則の「揺らぎ」 が政府内に起こっている。日本政府とその役人はもっと近現代の歴史をもっと学ぶべきだ。

その結果、31年間自らを「後進国、被害者の国」という中国は、加害者の国である日本の援助を手鳥足取り受けて、日本人の技術と日本人の知識を受けながら、「高度経済成長」を走り続けたのだ。その勢いは「日本の高度経済成長期に匹敵する」か、若しくは、それ以上だ。その成果がIT分野では、現在の「5G製品」として姿を変えて静かに世界中に広がりつつある のだ。現在の「5G製品」は「中華思想 」という言葉の意味を、まさしく具現化した製品だ。

中国の半導体技術は世界一だ。中国は、自前の「量子コンピュータ 」を使った中国版デジタルネットワークを完成しているので

アメリカも日本もEU も、その技術が欲しいと思っているくらいの凄い技術だ。この「中国の量子暗号技術」を他国がハッキングしようとしても永久に破れない技術らしい。中国のサイバー空間、ネットワークは仮想性が強く、決して破られることは無い。人工衛星にも5Gを積んで宇宙から監視できるようになっている。

中国が日本やアメリカのネットワークに入り込めても、

日本やアメリカは中国のネットワークには入り込めない。

国ごとに量子によるデジタルネットワークを完成するしかないが、かなり中国に遅れてしまった。

テンセントやファーウェイ集団は日本、アメリカ、EUからの優れた学者や技術者集団を持っているから、

資金力、技術力では太刀打ちできない。現在の「5G製品」と「量子によるインターネットワーク」を使って

中国共産党ハッカー集団のやりたい放題が始まっているのだ。中国は「自国の作った 国家安全法」「自国の作った 個人情報保護法」などを盾に、自国に都合よく 、徐々に世界を統一していくのだろう。あらゆる場所に「中国の統一基準 」を作るだろう。

話は変わるが最近、東大で、光、量子によるコンピュータが完成させた教授がいましたが、

彼は今現在、日本にはいません。東京大学の大学院に優秀な中国の「海亀」と呼ばれる留学生たちがいっぱいいて、技術など学び、今や光触媒の藤嶋先生もいません。共同研究者らと共に中国へ渡ってしまったのだから。独立法人で亡くなった日本学術会議は政府への忖度で「研究も、何もできなくなってしまった」機関になった。財界の偉い人の言葉「団体でも個人でも、何も言えないことが一番よくない! 」を政府にプレゼントしたい気持ちだ。

とにかくその結果、

光触媒で水素を取り出す技術が日本に無くなってしまったのだ。日本は世界トップの研究者を中国に流出させてしまったために次世代エネルギー競争に敗れつつあるのだ。

したがって、2021年の今現在中国は世界一の軍事技術・戦略物資を持ちつつあるのだ。

日本製鋼所の検査不正、中国でも注目=「24年も不正続ける匠の精神」「謝罪もう見飽きた」

Record China 2022年11月23日(水) 8時0分

2022年11月14日、日本の機械メーカー日本製鋼所が子会社による長期にわたる検査結果改ざんなどの不正を公表した。中国版ツイッター・微博でこの件が紹介されると、多くのネットユーザーが注目した。 中国のジャーナリスト司馬南(スーマー・ナン)氏の微博アカウントは17日、「100年余りの歴史を持つ日本製鋼所が14日に最新の調査報告を発表し、北海道にある子会社が品質検査でデータの改ざんなどの不正行為を計449件行い、不正行為は少なくとも1998年までさかのぼることができ、実に24年間にわたり不正が行われてきたことを明らかにした」と伝えた。

そして、具体的な不正内容について「主に火力発電所に用いる鋼材、機械製品について、検査データの改ざんや規定に適合しない検査プロセス、顧客の要求に満たない検査結果データの隠蔽(いんぺい)などを行っていた。また、原子力発電所に関わる不正行為が20件あり、そのうち1件は日本国内の原子力発電所向けに、残り19件は国外の原子力発電所に製品供給されていた」と説明している。

また、別の微博アカウントは21日、日本製鋼所の幹部が17日に記者会見を行い、頭を下げて謝罪したことを伝えた。

この件について、中国のネットユーザーは「さすがは謝罪精神の国、まじめで責任感のある国、品質の高い国。うらやましいなあ(笑)」「24年も不正を続けるのは匠(たくみ)の精神の表れ」「謝罪精神はもう見飽きた」「実際のところ、多くの伝統的な工業国が数値を偽装している。ブランドに頼って飯を食ってるんだ」「本当にもう輸入品が一番いいなどと盲信しないほうがいい」「精神日本人たちが泣いているぞ」「謝り終えたらまた不正を続けるのが日本民族」などといった感想を残している。(翻訳・編集/川尻)

Ino nameD: 公表しない中国よりは遥かに良い。

no nameID: 謝罪はもう見飽きた→悪い事をしても謝罪すらしない中国人には言われたくない台詞である。

no nameID: 検査不正は許されることではないが、それでも相対的に日本製品の品質が高いのが実態(コンシューマーレポート等の評価実績)。かつて問題となった完成車検査員資格を有さない検査員も要求基準が厳しい日本だけの規制で海外メーカーではなかった等、グローバル時代のオーバースペック問題も多々あるのでは。

no nameID: 間違いなく不正は悪い事であるが、不正以前に色々な悪事やらかし放題の中国に、鬼の首でも取ったようにあれこれ言われるのは心外である。

no nameID: 一言「そのうち日本のパクりしか出来ない国が偉そうに」

no nameID: 敵の不幸に嬉しそうにSNSの仲間内で盛り上がったを記事にしてもな。

で、他国を揶揄できるほど中国=サマは改竄なんか無いと?

no nameID: 8ef750通報日本製鋼所は

日本の砲填兵器の 唯一の専業メーカーだからな・・・・チュウゴクジンがこだわるワケ

海外から優秀な研究者を集める中国の人材招致プロジェクト「千人計画」:

日本政府が日本の「蔵」を中国に渡して、どうするのだろうか?

日本学術会議を解体した総理大臣。日本の大学はどこへ向かうのか? 文化勲章受章に際して 公表された肖像写真

私は他の人のことを気にすることが得意ではない。中国での暮らしは素晴らしいと思っています。

おそらく、私のような研究者にとってはこれが最後の貢献になるでしょう。

中国では好きな研究を何でもできるからです。私は日本人のように視線を気にしながら人と協調しながら生き行くことはできません。

それが日本に居たくない理由の一つです。

2021年の日本の経済安定重要項目の人材流出防止はザル項目になってしまった!

東京大学大学院に在学中の1967年春、水溶液中の酸化チタン電極に強い光を当てたところ、酸化チタン表面で光触媒反応が起きることを発見。この現象は共同研究者の本多健一の名前と合わせ「本多-藤嶋効果」と呼ばれる。それらの業績が認められ、2004年に日本国際賞を受賞している。 2013年4月に東京理科大学光触媒国際研究センターを開設しセンター長に就任、同センターにより光触媒の多様な応用展開を実現。また、学長職の現在も2014年に光触媒による伝染病撲滅装置の試作品を完成させるなど、様々な研究を実践し続けている。2021年8月末、自ら東大で育成した博士号を持った学者や優秀な中国人留学生や東大研究チームと共に破格の待遇で中国の上海理工大学に移籍した。上海理工大は今後、藤嶋先生を中心とした巨大な研究所を新設する。

2021年 上海理工大学 教授に就任。

おそらく2,3年後に中国から 初のノーベル物理学の受賞学者が生まれるでしょう。

「優秀な日本の技術者の皆さん、こっちの水は甘~いよ。高給与で来てください。」

2021年のノーベル賞学者、残念ながらアメリカ国籍。

米国の国籍を取った理由、アメリカ人になった理由を聞かれて・・・

米国では好きな研究を何でもできるからです。私は日本人のように視線を気にしながら人と協調しながら生き行くことはできません。

それが日本に居たくない理由の一つです。研究費も10倍多い。

米国プリンストン大の上席研究員で、今現在90歳で現役の気象学者の真鍋淑郎さんが、2021年のノーベル物理学賞に選ばれた。真鍋さんは、大学卒業後アメリカにわたって、間もなく米国籍を取得している。その選択が成功したのだ、と本人が語っているのが印象的だ。

30年前から、日本では大学の研究予算が軍事の方に取られて、まともに研究できない、と言われてきたが、ここにきて当たってしまった感がある。

「もう終わりだから」期待裏切られ…“駆け込み”雇い止め、研究職で続出

2022年8/23(火) 10:32配信

国立大や公的研究機関に勤める有期雇用の研究者らが、契約を打ち切られる事例が相次いでいる。改正労働契約法施行(2013年4月)を起点とする雇用期間が来春2023年で10年を迎え、これを過ぎた時点で雇用されている人は、無期雇用申請の権利を得られることが背景にあるとみられる。契約を更新せず権利取得を阻害する「雇い止め」は過去にもあった。識者は「制度の不備が放置されたままになっている」と指摘する。

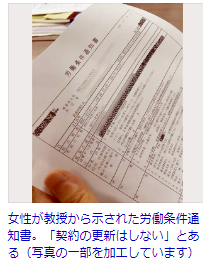

「もう終わりだから」。福岡市の九州大に勤務する研究支援員の女性は今春、所属する研究室の教授に呼ばれ、来年2023年3月末での契約終了を告げられた。「契約更新しない」と書かれた労働条件通知書を見せられ、内容に同意する「確認書」に署名を求められた。1年契約の更新を繰り返し、10年以上勤めてきた女性。来年2023年4月には申請権を得られ、再来年からは契約期間のない無期雇用になれる、との期待は裏切られた。

2013年4月1日施行の改正法は、同じ職場で有期雇用が一定期間を超えた場合、無期雇用を申請できるようにした。正当な理由がなければ雇わなければならない。雇用安定化が狙いだ。

民間企業や公的機関を含めてその期間は「5年」を原則とした。だがその5年を迎えた2018年には、無期雇用申請の権利を得る前に、雇い止め されるケースが続発。特に九州内の国立大では2018年3月末に契約満了となる約890人のうち、およそ半数の雇用が継続されなかった。

一方、研究開発能力の強化や教育研究の活性化を目的に、研究者や支援員、教員などの期間は「10年」とされた。一般事務などの雇い止め が問題となって5年が経過しようとする今、同じ構図の問題が再浮上している、というわけだ。非正規雇用 に詳しい井下顕弁護士(福岡県弁護士会)は「制度に抜け道がある。何の対策も取られないまま研究職でも同じことが繰り返されている」と指摘する。

◇ ◇

国立大で雇い止め が顕著なのは、2004年に国立大が独立法人化 して以降、国からの運営費交付金 が減少したまま財政難が続いていることが背景にある。有期雇用者 の割合は年々増えており、研究者のキャリア問題に詳しい「科学・政策と社会研究室」の榎木英介代表は「財政難の大学では、研究者が人件費の『調整弁』になっている 」と指摘する。

九大の支援員の女性は、研究室の予算管理や科学研究費の申請手続きなど幅広い業務で研究を支える。女性によると、教授は女性との契約更新と、その後の無期雇用を認めるよう所属学部の事務担当に掛け合ったが「定年までの財源を確保できない。1人認めたらみんな認めないといけなくなる」と拒まれたという。九大の人事部は取材に対し「(女性に関する)やりとりがあったことは把握していないが、各学部がそのような事情を抱えているという認識はある」と回答。契約更新の判断は各学部に任せており「大学として契約更新を拒否するよう指示した文書や、同等のものはない」とした。

国立大の雇い止めは今年2022年5月の参院内閣委員会でも議論されたが、文部科学省は「労働契約法の趣旨を踏まえて適切に対応するよう(各大学に)お願いしている」と述べるにとどめた。

日本学術会議は2022年7月に出した研究者らの雇い止め に反対する声明で「(重要なのは)日本の研究力強化にとって極めて深刻な事態であるという認識を政府、アカデミア、個々の大学・研究機関が共有し、大局的観点から抜本的な解決策を見いだすことだ 知的財産損失への危機感は強い。

日本政府、自民党・公明党の独裁政治と旧統一教会のズブズブの関係問題

これを見ると中国に入ってきた外国資金・外国企業は中国企業に負けつつある?いずれGDP世界1位になっていくだろう?アメリカのノーベル賞経済学者の予想が外れますように祈るしかない。

4大化石燃料【シェールガス、シェールオイル、オイル、カーボン】は、価格が下がる、と思えない。 全個体蓄電池 」に電気を蓄える?

北朝鮮と同じ主張をする国だな。

中国政府は、中国は質の高い民主主義を実践してきたなどと主張する新たな白書を公表しました。アメリカのバイデン政権が2021年12月、友好国などを招いて「民主主義サミット 」を開くのを前に、独自の主張でこれに対抗するねらいがあるとみられます。中国政府は2021年12月4日、記者会見を開き「中国の民主 」と題する白書を公表しました。白書では「中国の近代化では、西洋の民主主義モデルをそのまま模倣するのではなく中国式民主主義 を創造した」としたうえで、中国は独自に質の高い民主主義を実践してきたと主張しています。そのうえで「民主主義は多様なものであり、国によって形態が異なるのは必然だ」として「国が民主的かどうかは、その国の国民が判断することで、外部が口を挟むことではない」などと主張しています。記者会見で、中国政府で対外宣伝を担う国務院新聞弁公室の徐麟主任は「民主主義は少数の国家の専売特許ではない」と強調し「アメリカは民主主義のリーダーだと自慢しているが、実際は民主主義を掲げて、社会制度や発展モデルが異なる国々を抑圧している」と非難しました。アメリカのバイデン政権は、中国を「専制主義国家」と位置づけて批判を強める中、2021年12月9日から2日間の日程で友好国などおよそ110の国や地域の首脳などを招いて「民主主義サミット」を開催する予定です。中国としては、これを前に中国には中国の「民主主義」があると独自の主張を強め、アメリカに対抗するねらいがあるとみられます。

中国の楊潔篪(よう・けつち)中央政治局委員(中央)はアラスカ州での米中会談でアメリカに、アメリカ流民主主義の押し付けをやめるよう主張した。

楊潔篪(よう・けつち)氏は延々と独自の主張を展開した。それは中国の内政から外交にわたってその政策の正当性を主張するとともに、アメリカは内政干渉をやめるべきで、アメリカこそ国内に数多くの人権問題などを抱えていると非難するなど、いつもながらの内容だった。

聞く相手がうんざりするほど延々と自説を展開するのは、首脳会談や外相会談などで中国がよくやる手法だ。2019年12月、北京で行われた安倍晋三首相と習近平国家主席の会談でも、安倍首相が新疆ウイグル自治区での人権問題や香港問題に言及した途端、習近平氏が顔色を変えて延々と自説を唱えた。このため、日本側が辟易したことがある。

ただ、今回の楊氏の発言で興味深かったのがアメリカ流民主主義に対する批判だった。楊氏は「アメリカや西側世界は国際世論を代表するものではない。世界の圧倒的多数の国々は、アメリカが提唱する普遍的な価値観やアメリカの意見が国際世論を代表するとは考えていない」などと述べ、民主主義の伝道者であるかのように振舞うアメリカを非難した。

その大前提にあるのは、「アメリカにはアメリカ流の民主主義が、中国には中国流の民主主義がある」という理屈である。中国の主張はまったく異なる。「民主主義のかたちは一つではなく、各国にそれぞれの民主主義のスタイルがある」というのだ。もちろん、これは中国に都合のいい勝手な理屈以外の何物でもない。中国は自分たちも自由や民主主義を大事な価値として独自のやり方で実践していると、臆することなく主張している。こうした中国流民主主義を「民主主義とは似て非なるもの」と一笑に付すことは簡単だが、それでは済まないのが現実である。中国の政治や法律など統治システムのすべてがこの理屈で成り立っており、それに基づいて外交や安全保障などの国家戦略が構築されている。それを踏まえたうえで西側諸国は対処しなければならないのだ。では先進民主主義国の民主主義と中国のいう民主主義の決定的な違いはどこにあるのだろうか。そのキーワードは「人民」という言葉にあるだろう。

習近平主席をはじめ、中国の指導者はしばしば「人民」という言葉を使う。その一方、われわれになじみのある「国民」という言葉はほとんど使わない。中華人民共和国という国名をはじめとして、憲法や法律も、人民を使っても国民という言葉は使われていない。

問題は人民という言葉の意味だ。中国憲法では第1条で、「中華人民共和国は、労働者階級が指導し、労働者、農民の同盟を基礎とする人民民主主義独裁の社会主義国である」と規定し、さらに第2条で「あらゆる権力は人民に属する」「人民が国家権力を行使する機関は、全国人民代表大会および地方各クラス人民代表大会である」などと定められている。

先進民主主義国で当たり前のように言われる国民主権という言葉はなく、中国は人民主権の国なのである。では、国民と人民は同じなのか。中国近現代史が専門の小野寺史郎・埼玉大学准教授の『中国のナショナリズム』(中公新書)によると、建国初期のころ、毛沢東主席は「抗日戦争期は抗日戦争に参加した階級、階層はみんな人民であり、日本帝国主義者、漢奸、親日派は人民の敵である」「解放戦争期(国共内戦)は、米帝国主義とその走狗、官僚資産階級、地主階級、国民党反動は人民の敵である」と述べている。そして、「社会主義建設期は建設事業に賛成し、擁護し、参加する階級、社会集団は人民であり、社会主義革命に反抗し、敵視し、破壊する社会勢力は人民の敵」としている。周恩来首相はよりクリアに定義している。「人民と国民には区別がある。人民は労働者階級、農民階級、反動階級から目覚めた一部の愛国民主分子である」としている。そして、人民に含まれない人たちについては「中国の一国民ではあるので当面、彼らには人民の権利を享受させないが、国民の義務は遵守させなければならない」と説明している。つまり、国民と人民は異なるものであり、国籍を持つ国民全員が人民であるというわけではない。人民は中国共産党の掲げる思想や政策を支持する国民の一部の人たちであり、それを支持しないで批判や反対する国民は人民ではないのである。そればかりか人民に属さない国民は、人民の敵であり、人民が持つ権利は行使できないが、法律を守るなどの義務を負うというのだ。半世紀以上も前のこうした毛沢東や周恩来の考えが、まさか今日も生きていることはなかろうと思いたいところだが、残念ながら現行憲法を見る限り、国民と人民を区別する考え方は明らかに継承されている。さらに中国の憲法には「いかなる組織ないし個人も社会主義体制を破壊することを禁止する」とも記されている。つまり人民ではない国民に対するさまざまな弾圧や抑圧が法律上、正当化されているのだ。中国の論理からすると、中国共産党が一党支配する現在の中国政治を批判する人は、中国の国籍を持っていても主権を行使できる人民ではなくなるばかりか、人民の敵となってしまう。中国のさまざまな法律に基づいてさまざまな権利を奪われてしまううえ、言動が規制されてしまう。

新疆ウイグルにおける大規模な人権弾圧も、中央政府に批判的な活動をする人権派弁護士や作家、ジャーナリストらの拘束も、彼らを人民の敵であると規定することですべて正当化される。そして習近平体制の下でこうした弾圧がますます強化されていることは、毛沢東や周恩来の唱えた国民と人民の区別が今日も厳然と生きていることを証明している。

先日閉会した全国人民代表大会で認められた香港の選挙制度改正は、この理屈をついに香港にも徹底させることを意味している。香港の場合、人民と愛国者が同じ意味で使われており、新たな選挙制度では香港の政府や議会など統治システムには愛国者しか参加できなくなる。立法会選挙に立候補しようとする者が愛国者であるかをチェックするのは、人民主権を守るために当然の合法的な手続きであるということになる。その結果、香港の民主化や独立を主張する人々は愛国者ではない、人民の敵となるのだ。

米中高官会議における楊氏の発言にみられるように、中国が独自の民主主義論を今後もますます前面に出していくだろうことは明らかだ。そして、中国の論理は世界中の独裁者や権威主義的国家にとっては実に都合のいいものであり、感染症のようにあっという間に世界中に蔓延しかねない。そうした国々が中国を中心に手前勝手な民主主義論を掲げて結束したときに国際社会はどうなるのか。これは民主主義と権威主義のいずれが優れているかという次元の話ではなく、民主主義が直面している危機だろう。先進民主主義国を中心に国際社会が連携してその価値を高める努力をしなければ、手前勝手な民主主義が国際社会に広がりかねない。世界は今、そんな状況にある。

2021年12月2日、楊潔チ中国共産党中央政治局委員・中央外事活動委員会弁公室主任は、天津で韓国のソ・フン(徐薫)国家安保室長と協議を行いました。

楊政治局委員は、今年と来年は習近平主席と文在寅大統領が定めた「中韓文化交流年」であり、来年は両国の国交樹立30周年にあたると述べ、中国側はこれを契機に韓国側と共に、相互尊重、平和共存、ウィンウィンの精神に基づき、ハイレベル交流と戦略的コミュニケーションを強化し、実務協力と統合的発展を深め、国民感情を高めていきたいと表明しました。さらに、楊政治局委員は「中国側は一貫して朝鮮半島の南北関係の改善を支持している。『デュアルトラック』構想の段階的、同時的のアプローチの原則に基づき、対話と協議による朝鮮半島問題の解決を主張し、すべての関係者と共に朝鮮半島の平和と安定を守り、長期的安定を実現するために建設的な役割を果たしていきたい」と指摘しました。ソ・フン室長は「韓国側は、対中関係の発展を非常に重視している。中国側とのハイレベル交流を緊密にし、経済・貿易、文化、新型コロナ対策など、各分野の実務協力を深め、北京冬季五輪開催を積極的に支持したい 」と述べ、「韓国は中国と共に、半島の恒久的な平和構築のため、たゆまぬ努力を続け、地域協力を絶え推進し、多国間主義を守っていきたい」と表明しました。

永久政権、習近平の言葉。EU、日本などの民主主義人民共和国に対する?ものなのか?しかし 政府もマスコミも日本の内情を韓国にも中国にもあからさまにしてはいけないのでは?NSSは

また短命政権?か、日本内閣の戦略らしい?どうかお願いして、

サイバー攻撃 中国共産党員の男ら警視庁事情聴取も その後出国 政府の圧力から

2021年4月20日 18時58分

JAXA=宇宙航空研究開発機構などがサイバー攻撃を受け、中国人民解放軍の指示を受けたとみられるハッカー集団の関与が疑われている問題で、警視庁が攻撃に使われたレンタルサーバーを偽名で契約していたとして中国共産党員の男ら2人を任意で事情聴取していたことが分かりました。2人はその後出国していて、警視庁が引き続き行動などを調べています。

警視庁によりますと、JAXA=宇宙航空研究開発機構が2016年にサイバー攻撃を受けその際に日本国内のレンタルサーバーが使われて日本に滞在歴があるシステムエンジニアで中国共産党員の30代の男が偽名で契約していたことが分かりました。

サーバーを使うためのIDなどはオンラインサイトを通じて「Tick」とよばれるハッカー集団に渡り、中国人民解放軍の指示でサイバー攻撃 が行われたとみられ、警視庁は男を私電磁的記録不正作出・供用の疑いで書類送検しました。

これまでの捜査でこの男のほかに日本にいた中国人元留学生も偽名でサーバーを契約していた疑いがもたれていて警視庁が2人を任意で事情聴取していたことが捜査関係者への取材で分かりました。

このうち中国共産党員の男 は偽名でサーバーを契約してIDなどを転売したことを認めましたが、すぐに立件することは難しく2人はその後出国したということです。

元留学生には中国人民解放軍のサイバー攻撃専門の部隊「61419部隊」に所属する人物 が、妻を通じて指示をしていたとみられ、警視庁が引き続き2人の行動などを調べています。

知的財産権、イノベーション、技術開発が盗まれ続けている。 日本政府は気を付けてください!

加藤官房長官「実態解明が進むことに期待しています」

加藤官房長官は、午後の記者会見で「攻撃を受けた企業などに対し、警察から個別に注意喚起を実施しており、現在のところ情報流出などの被害は確認されていないと報告を受けている。警視庁で一連の攻撃に対する捜査を継続して行うと承知しており、まずは、警察当局における実態解明が進むことを期待したい」と述べました。

また「今回の捜査によって得られた攻撃主体の意図、手法、背景などについては必要に応じ、政府内の関係機関で情報共有を行い、今後の対策に活用していくことになると考えている」と述べました。

中国外務省 報道官 「理由もなく推測すべきではない!!」

「サイバー事件を調査する際には十分な証拠に基づくべきであり、理由もなく推測すべきではない。中国はいかなる国や機関がサイバー攻撃の問題を口実に中国をけなすことやサイバーセキュリティーの問題を卑劣な政治目的として利用することに断固として反対する」

JAXA=宇宙航空研究開発機構や防衛関連の企業など日本のおよそ200にのぼる研究機関や会社が大規模なサイバー攻撃 を受け、警察当局の捜査で中国人民解放軍の指示 を受けたハッカー集団によるものとみられることが分かったことについて、中国外務省の汪文斌報道官は、20日の定例の記者会見で、事件については「把握していない」と述べました。

そのうえで「中国はサイバー空間は仮想性が強く、追跡が困難だと強調してきた。サイバー事件を調査する際には十分な証拠に基づくべきであり、理由もなく推測すべきではない。中国はいかなる国や機関がサイバー攻撃の問題を口実に中国をけなすことやサイバーセキュリティーの問題を卑劣な政治目的として利用することに断固として反対する」と述べました。

米、中国が司法妨害試みと主張 13人訴追

2022年10/25(火)

【AFP=時事】メリック・ガーランド(Merrick Garland)米司法長官は2022年10月24日、中国の情報機関職員ら13人を訴追・起訴したと発表し、中国が米国の司法制度の妨害を試みていると非難した。13人の訴追は、個別の事件3件に関連したもの。

1件目の事件では、中国の情報員が米国在住の中国政府反対派に嫌がらせを行い、帰国を強制しようとしたとされる。容疑者7人のうち2人が逮捕されたが、残る5人は逃走しており、中国国内にいるものとみられる。

2件目では、中国国内で活動する情報員が米政府職員を勧誘し、米司法省による中国通信機器大手・華為技術(ファーウェイ、Huawei)訴追 に関する内部情報を提供させようとした疑いがもたれている。

3件目の容疑者は、米国内の学者に対して 中国政府に協力するよう圧力をかけたとされる。

ガーランド氏は、これらの事件はいずれも「中国政府が米国内の個人の権利と自由に介入し、そうした権利を保護するわれわれの司法制度を弱体化させようとした」ことを示していると指摘した。【翻訳編集】 AFPBB News

2021年10月23日 たまたまyahoo!ニュースを見て、次の記事が目に止まった・・・。

中国人の日本留学 「電子とコンピューター工学」が人気

【10月23日 CGTN Japanese】 中国の留学コンサルティング会社がこのほど発表したデータによりますと、現在、海外へ留学する中国大陸部の学生のうち、主体となっているのは依然、大学院志望者で、「電子とコンピューター工学 」は中国人の日本留学において人気の専攻であることが明らかになりました。

中国の修士課程留学の専攻上位15位のうち、商科が最も多く、全部で7専攻でした。同時に、コンピューター、電子工学など理工系がトップ15にランクインし、近年上昇傾向にあります。「電子とコンピューター工学 」はアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、ドイツ、オランダ、日本で十大人気留学専攻の一つとなります。

また統計によりますと、2020年、中国人留学生数が最も多い10カ国は、アメリカ(37万2532人) 、オーストラリア(16万5809人) 、イギリス(12万9045人) 、カナダ(9万8565人) 、日本(9万4047人) 、ドイツ(3万9871人) 、ロシア(3万7515人 )、フランス(2万8436人) 、ニュージーランド(1万9550人) 、オランダ(4697人) でした。

これら10の国には「国家安全保障の危機」があることを忘れないでほしい。

中国教育部が2020年12月に発表したデータによりますと、改革開放以来(1978-2019年)、中国の各種留学者は合わせて656万600人に達し、うち165万6200人は現在、海外で勉強あるいは研究をしています。490万4400人は学業を終え、423万1700人が学業を終えて中国に帰国し、学業を終了したグループの86.28%を占めています。その彼ら、彼女らが中国共産党員になって中国という国を支えているのだ。

(c)CGTN Japanese/AFPBB News CGTN Japanese

海外留学中の中国人留学生の状況に関する最新の年次報告書「中国留学発展報告」が先日発表されました。その中では、留学後、就職などのため中国に戻ることを選択する留学生が増えていることが示されています。

報告書は、近年、グローバル化のもとで発展してきた中国企業は、留学後に帰国する中国人留学生を引き付ける上で重要な役割を果たしてきたとしています。

日中経済貿易センターが招いた失態?

中国は職業教育の国際化 に力を入れており、「一帯一路(Belt and Road )」沿線国のみならず、ドイツや日本など世界中の先進国との交流展開にも高い期待を寄せています。これは「2021年中国国際サービス貿易交易会(CIFTIS)」に出展した教育産業の関係者が記者に明らかにしたことです。

同交易会の「教育サービス」展には60社以上の各国の教育機構、企業が出展しています。中でも、海外8か国の合わせて53校からなるブースには、各国の学生たちが制作した手工芸などが展示されています。また、北京留学中の各国の学生たちも「一日体験スタッフ」として駆けつけ、来場者と気軽に会話を交わすシーンがありました。

(CLAIR メールマガジン 2015 年 1 月配信)

時代とともに移り変わる中国の留学ブーム

~中国人留学生は「ウミガメ」から「コンブ」へ~

はじめに

中国では、海外から帰国し た留学生のことを「海亀(ウ ミガメ)族」と呼びます。中 国語で、海外から帰ってくる という意味の「海帰」と、「海 亀」の発音(いずれも haigui) が似ていることが由来です。 大海原で長い間経験を積み、 成人すると故郷の海岸へ戻っ てくる海亀のように、母国に 恵みをもたらすという意味が 込められていたとも言われて います。

かつて、中国のエリート階層の代名詞だった「海亀族」ですが、最近では、就職できず

ブラブラしながら仕事を待つ「海待族」と呼ばれる若者が増えてきました。「海待」と「海

帯(中国語でコンブの意味)」の発音が似ている(いずれも haidai)ことから、彼らは「海

帯族」とも揶揄されています。

本稿では、時代とともに移り変わってきた中国の留学ブームを、「海亀族」という言葉と

ともに振り返ります。

改革・開放とともに盛り上がった留学ブーム。華やかに活躍した「海亀族」

中国で最初の留学ブームが起きたのは、1970 年代末から 80 年代中頃にかけてです。

中国では、1966 年に始まった文化大革命の影響により、留学生の派遣が長い間中断され

ていました。その後、1978 年に改革・開放政策( 鄧小平の指導体制の下で、1978年12月に開催された中国共産党第十一期中央委員会第三回全体会議で提出、その後開始された中国国内体制の改革および対外開放政策 )が実施されると、欧米諸国との経済格差 を取り戻そうと、高度人材育成のため、留学生の大量派遣政策がとられました。この時期 の留学は、ほとんどが国費留学であり、厳しい選抜試験を突破した、中国トップレベルの 学生たちが派遣されていました。彼らは帰国後、国家に分配された職業(国営企業の役員など)に就き、中国の発 展に大きく貢献しました。

その後、1980 年代末から 1990 年代初めにかけて、2回目の留学ブームが起こりまし

た。この頃には、中国の改革・開放がさらに進み、成績の優秀な学生が、海外の奨学金を

取得することも可能になっていました。それらを活用し、海外で修士号・博士号を取得しようと、大量の私費留学生が現れたのです。彼らは中国に最先端の技術を持ち帰り、国内 の労働市場で高く評価され、相場を大幅に上回る高報酬を得ていました。 そのため、「海亀 族」は、学力も収入も高い、エリート階層の代名詞でもありました。

留学生数の増加と質の低下。「海帯(コンブ)族」の出現

3回目の留学ブームは、2000 年前後から現在にかけてです。留学の若年化の傾向が強 まり、高校を卒業した後、直接海外の大学に入学する留学生が出てきました。学力が足り ず、国内の有名大学に進学できない学生たちが、親の財力によって国外の大学へ留学する ケースが増えてきたのです。また、留学の大衆化もいっそう顕著になりました。中国の急 激な経済発展により、一般家庭の所得が上がり、多くの家庭にとって、子どもの海外留学 が手の届くものとなってきました。 しかし、海外留学の若年化や大衆化を背景に留学生の数が増加する一方、彼らの質の低 下が指摘されるようになりました。また、欧米諸国の景気低迷を受け、中国に帰国する留 学生が急増しました。その結果、各界で活躍する「海亀族」がいる一方、思うような職に 就けず、海に漂うコンブのようにゆらゆらと仕事を待つ「海帯族」が現れ始めました。

中国のグローバル化とともに低下する留学の優位性。

「海亀族」はやがて死語に かつて中国の将来を背負う一握りのエリートの特権だった海外留学。現代において、留 学は特別なことではなくなり、「海亀族」がもてはやされる時代は終わりました。中国国内 の教育レベルも上昇し、国際交流の機会も多様化したことから、国内で学ぶ学生と留学生 の間で、知識量や視野の広さなどの格差は縮小してきています。就職には、留学生よりも、 中国国内のマーケット情報に精通した国内残留学生の方が有利という見方もあります。 一方、中国の留学熱は冷めません。ある調査では、中国の留学需要が 2015 年に 319 万人に達するとしており、海外を目指す若者は、今後も増え続けると予測されています。 留学生の優位性は将来的にますます低下していくことが予想されます。しかし、それは、 中国のグローバル化が進展し、成熟してきたことの現れでもあります。「海亀族」という言 葉が死語になる日も、そう遠くはないのかもしれません。

中国社会で使われる「海亀」という言葉は、今や日本の事情通やビジネスマンの中でも広く知られるようになった。海外大学・企業で知識や経験を蓄え、本国に帰国し活躍するエリート学生や“留学派”を指す言葉だ。

ただ、本来なら「海帰」と書くべきだが、多くの留学派たちの帰国後の現実は厳しく、そこから同じ発音の「海亀」という自嘲的な新造語が誕生したという経緯はあまり知られていない。また海亀は「海帯」と呼ばれることもある。ここで言う海帯とは昆布のことで、「ありふれていて珍しくない」ということを揶揄する意味がある。

近年、海外から中国に帰国する海亀の数は、増加の一途を辿っている。参考になる統計としては、留学帰国者数のそれがある。中国に帰国した留学生の数は2018年に51.94万人とされ前年比8.01%の増加をみせている。2019年の帰還者数はさらに増え、およそ60万人に達したと試算されている。

なお中華系メディアによれば、2020年はコロナ禍の影響もあり、海亀の数は歴代最高の80万人に達するとも報じられている。本来、海外の大学・大学院で学んだ留学生たちは、中国よりも現地で就職することを望むケースが多い。しかし、コロナ禍による経済萎縮や米国を中心とした反中感情の高まりは、留学生たちが帰国せざるを得ない状況を加速させている。

また、2020年に中国国内大学を卒業した新卒社会人は約874万人と、こちらも歴代最大規模だ。中国では近年、高学歴化が進み就職競争が激しくなってきたが、20年から今年にかけてさらに就職難の時代に突入するとも予測されている。中国で働く海亀のひとりの趙氏(28歳)は言う。中国東北部遼寧省出身の彼は、19年7月にオーストラリアから帰国し、20年8月から江蘇省・蘇州市のある大手紡織企業の国際営業部で働いている。

「最近、中国国内メディアで、海外の優秀な人材が『祖国の呼びかけ』に応じて大挙して帰国するブームが巻き起こると宣伝していますが、帰ってきた人々のほとんどが就職に苦しんでいます。国家レベルで発展させようとしている最先端科学技術分野では、天文学的な報酬を払って優秀な留学派を取ろうとしています が、そんな人材ってあくまで少数派です」

一方、「文系の留学生たちの就職は厳しい」と趙氏は自身の経験から説明を続ける。

「オーストラリアで修士課程(金融学)を終えてすぐに帰国した私の場合も、当初就職がうまくいきませんでした。主な理由はほとんどの会社が“経歴者”を募集していたからです。幸い自分は父親の友人が地元で運営している小さい貿易会社で一年間インターンシップするかたわら、人材エージェントの就職コンサルティングサービスを受けてやっと今の会社に就職できました。約1万元(16万2000円)くらい人材エージェントに払いましたが、親からの全幅の支援がありました。親戚内や地元における親のメンツも考えなきゃならなかったので就職活動に必死でしたよ」

海亀たちの給料事情も非常にシビアだ。海亀のうち、40%の海亀たちは、国内大学卒業者とほとんど初任給に差がないとされている。国内大学卒業者の平均年俸の3倍水準となる30万元をもらうエリート海亀は5%未満である。前出の趙氏の給料は入社一年目で約7000元(約11万4000円)。就職できたことをよしとし、給料にはおおむね満足しているという。一方、親戚のはとこはびっくりするくらいの高給取りだそうだ。

「米国に留学していた親戚(36歳)は、ジョージア工科大学でポスドクの研究者をやっている間に杭州のある国家重点大学のポストに採用され2018年に帰国しました。杭州市と大学が求める科学技術人材の条件をうまくクリアしていたので、80万元(約1300万円)の定着費と新築マンションが無償で提供されましたよ。会社に就職してから一度会いに行ったことありますが、想像以上の豪華な家だったのでびっくりしました」(趙氏)

同じ海亀内にあっても新たなヒエラルキーが形成されようとしている中国社会だが、中国政府は現在、海亀の帰還を奨励する政策を取り続けている。

地域ごとに差異はあるものの、例えば、戸籍の取得が空の星を捕まえるように難しいと言われる北京・上海などの「一線都市」で、留学派人材に戸籍を与える「落戸制度」がその典型例だ。中国最先端都市と呼ばれる深圳では、高級人材が帰国して企業する場合、最大500万元(約8,170万円)まで、無償で創業支援資金の援助を受けることもできる。国内大卒者も巻き込んだ格差のピラミッドは、今後も拡大していくとみられる。

ただ少子高齢化が進み優秀な海外人材の獲得が急務となっている日本においては、才能を持つ隠れた中国留学派を取り込むチャンスともなる。中国国内の就職競争に揉まれる海亀=海帯たちの実情は、日本経済の行方にも直結すると考えればウォッチしていく価値が高まりそうだ。(北中所長補佐 仙台市派遣)

海外人材呼び戻し政策

中国では急速な科学技術の発展 を遂げ、先進国レベルへとキャッチアップする ために、海外からの優秀な研究開発人材を招聘 する「海外人材呼び戻し政策 」を実施しており次の様な「海外人材呼び戻しプログラム 」を通じた様々な優遇制度を設けている。

長江学者奨励計画

国内外の優秀な学者を中国の高等教育機関に招致する ことを目的としたプロジェクト。同計画は1998年にスタートし、香港の李嘉誠氏率いる企業グループ「長江基建有限公司」が多く出資したため、この名がある。

春暉しゅんき計画

海外にいる留学経験者の中国国内での共同研究や学術交流等の短期帰国を支援 するプロジェクト。教育部の主導で1996年より実施。

百人計画(千人計画)

中国科学院が取り組む海外人材呼び戻しプロジェクト。1994年の計画スタート当時、中国科学院の目標は2000年までに100人の研究者を誘致することだった ので、「百人計画」と名付けられた。

留学人員創業園

海外にいる中国人材の帰国と起業を奨励するための優遇政策。1994年から、国家科学技術部、教育部、人事部の呼びかけで多くの地域に「留学人員創業園」が設立された。

下図に示す通り、海外からの留学帰国生数は1990 年代以降、増加傾向にある。第十次五ヵ年計画(2001-2005 年)では「国外の教育資源を合理的に利用し、ハイレベル人材の養成ルートを拡大する」と示されている様に、中国政府は海外留学を通じた人材育成も重視している。

中国では海外から帰国して研究者や起業家として活躍する人材を俗に「ハイグェイ」(「海亀」と同じハイグェイと発音する「海外帰来」とかけている)と呼ぶ。このため、最近では日本でも中国の海外人材呼び戻し政策が通称「海亀」政策として認知される様になってきた。かつては海外留学帰国生であれば、ほとんどの者が何らかのポストに就けたが、最近ではポストに就けない「海待族」と呼ばれる人々も出てきており、海外から中国への人材招聘が進んでいる様子がうかがえる。

(北中所長補佐 仙台市派遣)

【独自】中国「千人計画」に日本人、政府が規制強化へ…研究者44人を確認

2021年

海外から優秀な研究者を集める中国の人材招致プロジェクト「千人計画 」に、少なくとも44人の日本人研究者が関与していたことが、読売新聞の取材でわかった。日本政府から多額の研究費助成を受け取った後、中国軍に近い大学で教えていたケースもあった。政府は、経済や安全保障の重要技術が流出するのを防ぐため、政府資金を受けた研究者の海外関連活動について原則として開示を義務づける方針を固めた。

情報流出恐れ

読売新聞の取材によると、千人計画への参加や表彰を受けるなどの関与を認めた研究者は24人。このほか、大学のホームページや本人のブログなどで参加・関与を明かしている研究者も20人確認できた。千人計画に参加した理由については、多額の研究費などが保証され、研究環境が日本より魅力的だとする研究者が少なくなかった。44人のうち13人は、日本の「科学研究費助成事業」(科研費)の過去10年間のそれぞれの受領額が、共同研究を含めて1億円を超えていた。文部科学省などが公開している科研費データベースによると、受領額が最も多かったのは、中国沿岸部にある大学に所属していた元教授の7億6790万円で、13人に渡った科研費の総額は約45億円に上る。米国は千人計画について「機微な情報を盗み、輸出管理に違反することに報酬を与えてきた」(司法省)などとして、監視や規制、技術流出防止策を強化している。海外から一定額以上の資金を受けた研究者に情報の開示を義務づけているほか、エネルギー省は同省の予算を使う企業、大学などの関係者が外国の人材招致計画に参加することを禁止した。重要・新興技術の輸出規制の強化も検討中だ。日本では現在、千人計画への参加などに関する政府の規制はなく、実態も把握できていない。政府は米国の制度などを参考に今年中に指針を設け、政府資金が投入された研究を対象に、海外の人材招致プロジェクトへの参加や外国資金受け入れの際には開示を義務づけることを検討している。今回確認された44人の中には、中国軍に近い「国防7校」に所属していた研究者が8人いた。うち5人は、日本学術会議の元会員や元連携会員だ。

中国は民間の最先端技術を軍の強化につなげる「軍民融合」を国家戦略として推進し、最新鋭兵器を開発・導入するとともに、日本周辺でも覇権主義的な行動を強めている。日本政府は軍事転用可能な技術が中国に流出すれば、日本の安全保障環境の悪化につながると強く懸念している。

国防7校のうち、「兵器科学の最高研究機関」とも呼ばれる北京理工大には4人が所属。「ロボット研究センター」で、人工知能(AI)やロボット工学、ロボット製造に活用できる神経科学などを研究・指導していた。同センターは、弾道ミサイルの誘導や軍民両用ロボットなどを研究してきたとホームページで説明している。

同センターに所属していた研究者は、読売新聞の取材に、「私の研究も、大学で進むロボットの研究も、軍事転用は可能だ」と語った。民間技術と軍事技術の線引きは困難だと指摘する研究者もいた。

北京航空航天大にも4人の日本人が所属していた。同大は、大量破壊兵器であるミサイル開発の疑いがあるとして、貨物や技術の輸出時には経済産業省の許可が必要な「外国ユーザーリスト」に記載されている。

同大に所属する宇宙核物理学の研究者は、「軍事転用される危険性はどんなものでもある」としつつ、「教えているのは基礎科学の分野で、軍事転用とは最も距離がある。経産省の許可も得ている」と強調した。

◆千人計画 =世界トップの科学技術強国を目指して、外国から優秀な人材を集める中国政府や省当局などの人材招致プロジェクト。国家レベルでは2008年から実施されている。中国の人材招致プロジェクトに参加した外国の研究者らは、米国や欧州を中心に、2018年までに7000人を超えるとされるが、中国側は近年、計画への参加者を明らかにしていない。

◆国防7校 =中国の国家国防科学技術工業局の監督下にある北京航空航天大、北京理工大、ハルビン工業大、ハルビン工程大、南京航空航天大、南京理工大、西北工業大の7大学。中国の「軍民融合」戦略の担い手で、中国軍の兵器開発とつながりが深いとされる。

中国千人計画の裏側 日本人売国奴44人の言い分❗️ この記事は読売に受け継がれた

日本のシリコンバレーと称される筑波で科学技術を学び、日本政府から6億円にも及ぶ支援を得て、ハイテク分野の研究で日本と中国で成果を収めてきた中国人の科学技術者がいる。中国に帰国した彼は現在、中国共産党政府が、海外のハイレベルの人材を招聘しょうするプログラム「千人計画」のリクルーターとなり、人材をスカウトしていた。アメリカで働く中国人研究者たち対して、中国共産党のスパイだった疑いが浮かび上がった❗️事件の顛末はこうだ。起訴された米ハーバード大学チャールズ・リーバー教授は、中国側との関係について虚偽の申告をしたと追及された。

日本人44人の売国奴

この記事が発表されて6カ月後、読売新聞のスクープ「日本人44人」が中国千人計画🇨🇳に加わっていたことが判明。

破格の金額 最高値は1億円超の助成金

リーバー被告は、中国政府から100万ドル(約1億900万円)を超す助成金を受け取ったとされる。ハーヴァード大学は、教授の起訴を受けて声明を出し、「極めて深刻だ」とした。

さらに、「リーバー教授を無期限の休職処分にした」と発表した。

中国政府の軍人が身分を隠してボストン大学で研究?

検察当局によると、ボストン大学でロボット工学を研究していたイエ・ヤンジン被告は、中国人民解放軍の軍人。学生だと身分を偽りながら軍人として勤め続け、アメリカで多くの任務を果たした。また、がんの研究者だったジェン・ザオソン被告は、ボストンのローガン国際空港で、かばんの中に生体サンプル21個を所持していたところを逮捕された。検察当局は、被告は中国に戻って研究を続ける予定だったとしている。

コロナウイルス発祥の地、武漢の大学のスタッフに

裁判資料によると、ハーヴァード大学のリーバー・リサーチ・グループの筆頭研究者だったリーバー被告は、米国立衛生研究所や国防総省から計1500万ドル(約16億3600万円)を超す助成金を得ていた。これらの助成金の対象者は、外国の政府や組織からの経済的援助を含め、すべての利害関係について申告が義務付けられている。

しかし、リーバー被告は2011年、ハーヴァード大学に知らせないまま、中国の武漢理工大学の科学者となった。

中国の千人計画とは

被告はまた、外国の研究者らを引き寄せることを狙う中国の「千人計画」にも加わった。アメリカは以前、この計画について、安全保障上の懸念があると警告を発していた。リーバー被告は武漢理工大学での役割の対価として、月給5万ドル(約550万円)と、生活費として上限15万8000ドル(約1700万円)が与えられていたという。武漢理工大学からはさらに、同大学での研究所の設立費用として150万ドル以上を支給されていたとされる。リーバー被告はその見返りとして、同大学のために働き、特許を申請し、大学名で論文を発行することが期待されていた。そのことをリーバー被告は申告しなかったとされる。また、捜査員の調べに対し、「千人計画」との関わりや武漢理工大学との協力関係について、うそを述べたという。マサチューセッツ地区連邦検事のアンドリュー・レリング氏は記者会見で、「これは中国政府が、戦略的なギャップと見なしたものを埋めようする、非常に直接的な行為だ」と述べた。

舞台裏での暗闘

中国は「千人計画」について、優秀な才能を国内に引き止め、頭脳流出を防ぐのが目的だと説明する。何十万人もの才能ある中国人がアメリカやイギリスなどの最高レベルの大学で学び、そのまま定住してしまうことを、政府は問題視しているのだという。一方アメリカは、中国が知的財産を繰り返し盗んでいると見ている。アメリカは過去何十年にもわたって、中国が科学および技術分野で窃盗行為をしていると告発している。米連邦捜査局(FBI)は「千人計画」について、中国による「非伝統的なスパイ行為」を実行するために利用され得ると警告。ただ、問題として報告されたケースの多くは、スパイに絡むものではなく、金銭的利害関係を完全に申告しなかったなどの倫理規定違反だ。アメリカは、中国との貿易戦争が始まった2018年以来、「千人計画」への監視を強めている。一方、中国は同計画についておおっぴらに話すのを避けていると言われている。中国の国営タブロイド紙・環球時報は、アメリカの懐疑的な態度を「ヒステリー」と表現した。2008年以降、中国国外に生活拠点を置く7000人以上の研究者や科学者が「千人計画」に参加している。その多くは中国系だ。

アメリカの取り締まりが人種による選別につながってはならないと、多くの人が警告している。台湾系アメリカ人の著名なHIV研究者、デイヴィッド・ホウ氏は、あるメディアのインタビューで、「政策を実施するなら、中国人科学者だけではなく、すべての人に対して実施すべきだ」と提言した。

中国🇨🇳国防7校に行った日本人

千人計画に参加した理由については、多額の研究費などが保証され、研究環境が日本より魅力的だとする研究者が少なくなかった。44人のうち13人は、日本の「科学研究費助成事業」(科研費)の過去10年間のそれぞれの受領額が、共同研究を含めて1億円を超えていた。文部科学省などが公開している科研費データベースによると、受領額が最も多かったのは、中国沿岸部にある大学に所属していた元教授の7億6790万円で、13人に渡った科研費の総額は約45億円に上る。米国は千人計画について「機微な情報を盗み、輸出管理に違反することに報酬を与えてきた」(司法省)などとして、監視や規制、技術流出防止策を強化している。海外から一定額以上の資金を受けた研究者に情報の開示を義務づけているほか、エネルギー省は同省の予算を使う企業、大学などの関係者が外国の人材招致計画に参加することを禁止した。重要・新興技術の輸出規制の強化も検討中だ。日本では現在、千人計画への参加などに関する政府の規制はなく、実態も把握できていない。政府は米国の制度などを参考に今年中に指針を設け、政府資金が投入された研究を対象に、海外の人材招致プロジェクトへの参加や外国資金受け入れの際には開示を義務づけることを検討している。

今回確認された44人の中には、中国軍に近い「国防7校」に所属していた研究者が8人いた。うち5人は、日本学術会議の元会員や元連携会員だ。中国は民間の最先端技術を軍の強化につなげる「軍民融合」を国家戦略として推進し、最新鋭兵器を開発・導入するとともに、日本周辺でも覇権主義的な行動を強めている。日本政府は軍事転用可能な技術が中国に流出すれば、日本の安全保障環境の悪化につながると強く懸念している。

国防7校のうち、「兵器科学の最高研究機関」とも呼ばれる北京理工大には4人が所属。「ロボット研究センター」で、人工知能(AI)やロボット工学、ロボット製造に活用できる神経科学などを研究・指導していた。同センターは、弾道ミサイルの誘導や軍民両用ロボットなどを研究してきたとホームページで説明している。

同センターに所属していた研究者は「私の研究も、大学で進むロボットの研究も、軍事転用は可能だ」と語った。民間技術と軍事技術の線引きは困難だと指摘する研究者もいた。

中国情報分析官の必要性

あなたがもし、この記事で日本があらゆる研究分野で中国に追い越されてしまう事に気づいたなら、チャイナウォッチャーとして、この資料 をお勧めします。

中国互联网联合辟谣平台

http://m.xinhuanet.com

中国千人計画

そんな時間はないという政府の人に

日中・中日機械翻訳システム

webmt.jst.go.jp

さて、これを数日、ウォッチした後、飛躍的に中国情勢にたどり着きます。ここから幾つか同時に勧められている中国の国家プロジェクトを重ね合わせると、極めて近く将来に起こる事が予想できますので、みなさんも考えて下さい。

VIDEO

売国奴の言い分 2021年4月1日

ある大学の准教授が大学の研究論文は英語で論文投稿サイトで世界中誰でも見れるのだから、それを売国というのは的外れと反論していた。

売国問題は子どもが被る

中国国家プロジェクトに「日本人44人」の重大懸念

東京オリンピックの開会式、見せ場の1つは「ドローンの舞」だった。遠隔操作によって1824台もの機体が飛び交い、発光ダイオード(LED)をきらめかせながら大会エンブレムの市松模様を描いたり、地球を形作ったりした。機体はアメリカ・インテル製だったが、もちろん中国もドローンの技術開発を進めている。機体に攻撃性を持たせ、人を襲わせる「殺戮ドローン」――2018年の段階で、それを開発するためのプログラムが始まったと報じられていた。またそこには、読売新聞が2021年元旦の記事で「少なくとも44人の日本人研究者が参加したり、関連した表彰を受けたりしていた」と報じた中国の「千人計画」も関係してくる。新刊『中国「見えない侵略」を可視化する』(読売新聞取材班)から抜粋して紹介する。

「殺戮ドローン」を作る技術

内部に3グラムの指向性爆薬を備えた手のひらサイズの小型ドローン群が、顔認証システムを使ってターゲットを捜索・追跡し、見つけ次第、額にくっついて脳だけを爆薬で破壊して殺害する──。

テクノロジーの未来について研究している「フューチャー・オブ・ライフ・インスティテュート」のスチュアート・ラッセル米カリフォルニア大バークレー校コンピューターサイエンス教授が、2017年に制作したショートムービー「スローターボッツ(殺戮ドローン)」の一場面だ。自律型のAIロボット兵器が悪用される恐怖の世界を描き、関係者に衝撃を与えた。

映画では、スローターボッツがテロリストの手に渡り、要人が暗殺される。権力者の側も、この最先端技術を悪用し、権力者の腐敗を追及する活動に関わる学生たちにスローターボッツを放つ。スローターボッツは教室で逃げ惑う学生たちからターゲットを見つけ出し、次々と殺害していく。監視カメラと顔認証システムを使って人権活動家らの行動を監視しているという中国を連想させる内容だ。「Slaughterbots」と検索すれば、動画投稿サイトYouTubeで見ることができる。香港英字紙サウスチャイナ・モーニングポストは2018年11月、北京理工大が、こうした殺戮ドローンを開発するためのプログラムを開始したと報じている。5000人を超す候補者から31人の学生を選抜し、AIを利用した「インテリジェント兵器システム」の開発を目指すという。「スローターボッツ」の作者であるラッセル教授は同紙の取材に、「非常に悪いアイデアだ。生徒たちは最初の授業に『スローターボッツ』のフィルムを見るべきだ」と強い懸念を示した。そのうえで、「機械が人を殺す決定を下せることがあってはならない。そのような兵器はすぐに大量破壊兵器となる。それだけでなく、戦争の可能性を高めるものになる」と指摘した。北京理工大は中国国内で、「兵器科学の最高研究機関」と称される。実は同大の「ロボット研究センター」には近年、千人計画に参加する日本人4人が所属し、AIやロボット工学、神経科学など、自律型のAIロボットにも応用できる研究を行っていた。

中国共産党中央組織部の「千人計画」

千人計画とは何か。前身は、1990年代に行われた、海外の中国人留学生を呼び戻して先端技術を中国国内に取り込む「海亀〈ハイグイ〉政策」だとされる。中国では海外から帰ってくるという意味の「海帰」と発音が同じであることから、帰国した留学生を「海亀」と呼んでいる(参考:『中国人留学生は「知的財産の収集人」の危険な実態』)。

中国はその後、2020年までに世界トップレベルの科学技術力を持つイノベーション型国家へ転換することを目標に掲げ、その実現に向けた取り組みの一環として外国人研究者の招致を含む千人計画を2008年にスタートさせた。名前は千人計画だが、中国人を含めた参加者は、2018年までに7000人を超えているという。千人計画を率いるのは、中国共産党中央組織部だ。中央・地方合わせて9500万人の党員を束ねる党の中でも強大な力を持つ組織で、千人計画の全ての申請書を最終的に確認し、採用の可否の決定権を握ってきた。

中国の中枢が組織的に推進するプロジェクトだけに、参加する外国人研究者は、巨額の報酬や研究費に加え、家族を含めて外国人永久居留証を与えられるといった特権を享受できる。

中国が最先端技術を持つ外国人研究者を厚遇で囲い込んでいるのは、純粋に科学的な理由からだけではない。

北京理工大の「ロボット研究センター」はこれまで、弾道ミサイルの誘導や軍民両用ロボットなどを研究してきたとホームページで説明している。北京理工大で日本人研究者がAIやロボット工学などを研究・指導していることに対しては、欧米から懸念する声が出ている。

米議会の諮問機関「米中経済安全保障調査委員会」のホームページに掲載されている報告書は、「中国の軍事指導者や戦略家は、無人プラットフォームによって戦闘のあり方が劇的に変わると信じ、ロボット工学や無人システムの研究・開発に対する惜しみない資金を、国防産業や大学に投じている」と警鐘を鳴らし、中国がこうした技術を千人計画を通じて得ていると指摘する。そして実例として、北京理工大で指導する日本人教授の名前を挙げている。

同大で指導する別の日本人研究者は、「自分は軍事研究に関わらず、日本に迷惑をかけないようにと考えている」と釈明しつつ、自身の研究について「応用すれば、無人機を使って攻撃したり、自爆させたりすることができる」と認める。

そのうえで、「中国の大学は、軍事技術を進化させる研究をして成果を出すのが当たり前だという意識が強い。外国の研究者を呼ぶのは、中国にはない技術を母国から流出させてくれると期待しているからだろう」と語った。内閣府の「科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会」に参加していた専門家は、「千人計画の問題は、数ではない。優秀な専門家に狙いを付けて中国に呼び寄せ、その中に一人でもすごい人がいれば、中国に大きな利益をもたらす」と語る。

「国防七校」にも8人の日本人

読売新聞が確認した研究者44人の中には、中国軍に近い「国防七校」と呼ばれる大学に所属していた研究者が8人いた。

国防七校とは、中国の軍需企業を管理する国家国防科学技術工業局に直属する北京航空航天大、北京理工大、ハルビン工業大、ハルビン工程大、南京航空航天大、南京理工大、西北工業大の7大学を指す。

中国は民間の先端技術を軍の強化につなげる「軍民融合」を国家戦略として推進している。軍民融合については本書で取り上げているが、日本政府は、日本が保有する軍事転用可能な技術が中国に流出することを強く懸念している。

北京理工大のケースには先ほど触れたが、国防七校の1つ、北京航空航天大にも4人の日本人が所属していた。同大は、ミサイル開発の疑いがあるとして、貨物や技術の輸出時には経済産業省の許可が必要な「外国ユーザーリスト」に記載されている。

同大に所属する宇宙核物理学の研究者は、「軍事転用される危険性はどんなものにでもある」としつつ、「教えているのは基礎科学の分野で、軍事転用とは最も距離がある。経産省の許可も得ている」と強調した。

日本人研究者本人や周りにいる中国人たちが軍事転用をするつもりはなくても、中国では軍民融合戦略に加え、国民や企業に国の情報活動への協力を義務付ける「国家情報法」が施行されている。軍事転用などのリスクの高い機微な技術は当然、中国当局に狙われると考えなければならないだろう。

千人計画の怖さは、外国人研究者の研究成果を中国自らのモノ、つまり「メイド・イン・チャイナ」にしてしまうところにもある。

代表的なやり方は、外国人研究者に中国人の若手を指導させ、最先端技術と研究手法を身につけさせるというものだ。

千人計画に参加した複数の日本人研究者が、特許の取得や論文執筆に加え、若い中国人研究者を育成することが参加の条件の1つだったと証言する。先ほどの専門家は、「優秀な研究者1人に10人の中国人学生をつければ、1万になる。そうやって学生に技術を学ばせ、いろいろな技術を中国が吸収していく。中国は千人計画と連動して『万人計画』も進めている」と解説する。

日本人研究者から指導を受ける中国人の若手研究者は、海外の大学などで学んだ留学経験者が多いが、最近は、中国人研究者が中国国内で育てた第2世代も増えてきているという。第2世代は、中国共産党の思想教育が浸透しており、愛国心が強いのが特徴だ。

千人計画では、外国人研究者に本国の大学で中国人留学生を受け入れさせるケースもある。そうした場合、留学生を通じ、外国の進んだ研究施設をそっくりそのまま中国国内に再現する「シャドーラボ(影の研究室)」が作られることもあるという。

日本人研究者たちが教えた中国の若手研究者が将来、AIやロボット工学の技術を用いて兵器開発に従事する可能性は少なくないだろう。

日本の研究が中国発の論文に

外国人研究者に中国発で論文を書かせることも、メイド・イン・チャイナ化の1つの手法として行われている。

「著名な科学誌に2本の論文を出すよう求められた」

千人計画に参加した複数の日本人研究者が、中国側から論文執筆のノルマを課され、特に「ネイチャー」「サイエンス」など世界的に著名な科学誌への掲載を求められたと証言する。ノルマが明記された契約書に署名した研究者もいた。

また、複数の研究者が、過去に日本で行った研究のデータを使って論文を書く場合でも、中国の大学の肩書で発表するよう要求されたと口にする。

文部科学省によると、2016~2018年に発表された世界各国の自然科学系の論文数(年平均)は、中国が約30万6000本で、アメリカを抜いて初めてトップに立った。日本は約6万5000本で、2001~2003年の2位から4位に順位を下げた。

論文の掲載数は、各国の学術レベルを示す指標とされている。しかし、ある日本人研究者は、「データは他国での研究で得たものなのに、中国の大学名で論文を発表する研究者が多い。中国の論文数は水増しされていると思う」と疑問を呈する。

中国の研究者招致「千人計画」当事者の思い 「学術会議が協力」情報拡散の背景は

木許はるみ

毎日新聞 2020/10/15

「日本学術会議が中国の軍事研究『千人計画』に積極的に参加している」という真偽不明の情報がネット上で広がっている。日本の軍事研究には批判的なのに中国には協力するというのは矛盾しているという趣旨だ。日本学術会議は「千人計画への参加は決定していない」と否定したが、委員会質問をした自民党議員やテレビ番組で立川志らくさんらが次々とこの情報を引用する事態に発展している。「千人計画」に参加して中国で研究を続ける日本人研究者は、こうした日本の状況をどのように感じているのか。匿名を条件に参加条件や待遇などを赤裸々に語ってもらった。【木許はるみ/統合デジタル取材センター】

甘利議員は「積極的に協力」から「間接的に協力」にブログを修正

「日本学術会議が中国の軍事研究『千人計画』に積極的に参加している」という情報は、ネット上の複数のまとめサイトが掲載し、拡散された。サイトは、8月6日に公表された甘利明衆院議員のブログ「国会リポート第410号」(https://amari-akira.com/01_parliament/2020/410.html)を引用している。

自民党の甘利氏は当初、このブログで、日本学術会議について「『千人計画』には積極的に協力しています 」などと掲載した。

日本学術会議事務局は毎日新聞の取材に対し、会議として意思決定する場合は、総会や幹事会で議決するが、「学術会議として、千人計画に協力することを決定していない」と否定している。

甘利氏は10月12日に410号の記述を「積極的に協力」から「間接的に協力しているように映ります」と訂正し、この日公表した「国会リポート第413号」(https://amari-akira.com/01_parliament/)でもその旨を記載した。

甘利氏が突如、「積極的に協力」から「間接的に協力しているように映ります」とブログの書きぶりを修正した理由を、同氏の議員事務所に問い合わせたところ、「国会リポート第410号訂正と同日リリースした第413号記載の通りです」とメールで回答が届いた。

国会リポート413号には<「積極的に協力」と云(い)う表現が適切でないとしたら「間接的に協力していることになりはしないか」と改めさせて頂きます>と書かれていた。少し表現が違うが訂正したいという気持ちは何とか伝わってきた。

しかし、発信者が訂正したり、修正したりしても拡散していくのが、この種の情報のやっかいなところだ。

当事者が何度否定しても広がっていく

「日本学術会議が中国の軍事研究「千人計画」に積極的に協力」という投稿は10月2日ごろから出回り始めた。その後、さらに「外された6人は関与か」などと臆測が臆測を呼ぶ展開になっている。

一方、「任命除外」された岡田正則・早稲田大教授は10月3日に毎日新聞の取材に対し、「千人計画という名前を、今初めて知りました 」と答えた。同じく除外された松宮孝明・立命館大教授も10月5日に出演したTBSの番組「グッとラック!」で、立川志らく氏が「一部聞こえてくるのは、中国の千人計画ですか、そこには協力していると、これの矛盾はどうなるんですか」と問いただしたのに対し「私、聞いたことありませんけれど、それはデマじゃないですか」と言下に否定した。

この場面の動画は、ツイッター上で「志らく氏はよく聞いたな」など直接聞いた立川志らく氏を評価するコメントと共に何度もリツイート(再投稿)され、拡散している。

10月8日の参院内閣委員会では、自民党の山谷えり子議員が、「日本の学術会議の研究者で、千人計画に参加しているという報道もある 」「日本の平和を守るための研究は禁じて、中国に対しては協力的である 」と質問で取り上げた。この場面もまた、ツイッターなどで何度もリツイートされている。

ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)上の怪しげな情報が「報道」に格上げされ、国会議員の委員会質問の動画と共に拡散されているのだ。

千人計画 とは、主に海外の中国人研究者を呼び戻す中国への特別な優遇措置

そもそも千人計画 とは何か。

中国政府の発表によると、千人計画 とは、「科学技術強国」を目指す中国政府が2008年に始めたハイレベル人材招致計画だ。国外で有望な研究をしている中国人研究者を中国に呼び戻すことが主眼とされる。

2010年以降は、40歳以下の若手に向けた「青年千人計画 」もスタート。対象者に選ばれると主に帰国費用として数百万円から数千万円の一時金が支給されるほか、研究内容に応じた施設やスタッフ、研究費用が国や地方政府、研究機関から提供される。

米上院小委員会の報告書は、2017年時点で7000人がプログラムに参加したとしている。著名な中国人研究者が部下の外国人の若手研究者を引き連れて中国に研究拠点を移すこともあり、米国などは中国への頭脳流出を懸念していると解説されることが多い。

とはいえ、文献からは、実態が見えにくい「千人計画 」。実際に千人計画 に参加している当事者に話を聞きたい。そこで、毎日新聞中国総局や東京本社科学環境部など、中国在住の日本人研究者への取材経験のある部門の協力を得て、千人計画 参加者にアプローチし、匿名を条件に詳しく聞いた。

「学術会議と千人計画が無関係とファクトチェックできたら」

日本人研究者との一問一答は以下の通り。

――匿名を条件に取材に応じた理由は何でしょうか。

◆「千人計画=軍事研究をしている 」という情報が広まり、中国にいる日本人研究者が理不尽なバッシングを受けることを防ぐためです。間違った情報が記録されていく中、そのカウンターとなる情報を残す必要があると思いました。日本国内では、学術会議と千人計画が関係ないことをファクトチェックできれば、それで世間の関心は満たされます。

千人計画=軍事研究 という部分が検証されなければ、中国にいる日本人研究者に対する悲劇は残ります。中国国内にいながらにして、日本から誹謗(ひぼう)中傷を受け、精神的につらいだけでなく、回りに回って、日本の科学行政に悪影響が出ます。誤った情報を政治家が発言し、その情報をもとに日本の科学技術政策が進めば、日本の国益を損ないます。

匿名にしたのは、甘利さんがブログで書いたように「千人計画は参加を厳秘にすることが条件」だからではありません。そんな条件はありません。以前は千人計画の採択者リストは公開されていて、メディアで千人計画への参加を公言している日本人研究者も多くいます。

むしろ、そういった形で過去に名前を出した研究者がネットで検索されて、軍事研究とは関係がないのに、「スパイ」だと誹謗中傷を受けています。今はどのような形でメディアに出ても、事実無根のバッシングの対象になると思いました。

「影響は大きい。何より政治家が発言しているから」

――「日本学術会議が中国の軍事研究『千人計画』に積極参加している 」とする情報は、何で知りましたか。

◆SNSで情報が流れてきました。ネットで「千人計画」を検索すると、中国にいる日本人研究者が「臓器提供」「兵器開発」に関与しているかのような書き込みがありました。いわれのないことで悪く言われるのは、精神的にしんどいですよね。私の調子が良くないのが顔色に出ていたのか、息子に「パパ元気ないね」と抱きしめてもらいました。これまでもバッシングを受けることはありましたが、今回が一番、影響が大きいです。何よりも政治家が発言しているからです。

「そもそも外国人は中国で軍事研究に関われない」

――拡散された情報を見て、どのように感じましたか。

◆まず、千人計画 の参加者の圧倒的多数は軍事と関係のない基礎科学の研究者です。そもそも外国人は中国で軍事研究に関わることはできないというのは中国の常識です。

日本人が千人計画で軍事研究に参加しているという話を聞かされて、何をバカなことを言っているのか、と思いました。直接の軍事研究に限らず、軍事転用を視野に入れた軍関係の基礎研究プロジェクトへ研究費を申請することすらできません。中国の常識が分かっていない。

少し想像をすれば、分かるのではないでしょうか。中国政府が機密性の高い軍事研究を外国人にさせたとして、その人を帰国させるでしょうか。私たちの生活拠点は日…

「千人計画」特集が覆い隠す日本の基礎科学の危機

悪夢のシナリオ

ある小話をひとつ。

あなたは日本の大学を定年退職後、日本の省庁所管の独立行政法人に勤め始めた研究者だ。配属先は中国事務所。現地中国の大学の教授も兼任することになった。もちろん所属先の承諾を得た上であり、給与は日本の所属先からもらっている。中国の大学から給与は受け取っていない。日本での実績が評価され、「千人計画」に参加することができた。

そんなあなたの所属先に日本の大手新聞から取材依頼があり、中国に関するテーマだったこともあり、匿名を条件に取材を受けることとなった。

数ヶ月経ったある日、友人から「これはあなたのことでは?」と声をかけられた。見せられた新聞には自分が。

中国の千人計画 に参加するために、中国の大学に高待遇で引き抜かれ、その引き換えとして軍事関連技術を流出させている…。

一面トップ記事だ。年齢、研究分野、中国での兼任先、日本で所属していた大学名などが記されており、個人特定が容易にできる記述であった。

給与は中国の大学からではなく、日本の本務先から出ているのに、そのことは一切説明がない。また、もともと軍事技術からは遠い基礎研究を行ってきたはずだし、自分の専門分野は中国のほうがはるかに進んでいるため、「技術流出」は無理筋だ。

ネット上では「軍事スパイ」「売国奴」と実名でバッシングされた。

悪夢のような話であるが、これはフィクションではない。2020年5月、読売新聞が掲載した記事だ。当時この記事はさほど注目されなかったが、日本学術会議の会員の任命拒否が問題化した際、甘利明衆議院議員がブログに書いていた記事が発端となり、中国の千人計画 が「外国人を高給で引き抜き、軍事研究や技術スパイをさせるためのものである」「それには日本学術会議の会員が関わっている」との流言が拡散した際、この記事のスキャン画像が拡散した。

また、その記事は、その後読売に所属する他記者によって別メディアでも盛んに取り上げられている。

読売新聞、 一面記事連発

この5月の記事が「バズった」ためだろうか。読売新聞は今年1月以降、何度も「千人計画 」に関する記事を一面で掲載している。その皮切りの記事は、多くの読者が読む元旦の号の一面に掲載されたのだ。「千人計画 」打倒のキャンペーンを行っているようだ。

しかし、いずれも昨年5月の記事同様に問題が多いと言わざるを得ない記事ばかりだ。しかもその問題点は当の読売新聞自身が文化部の記事で指摘していたのだ。

安全保障が重要なのはどの国でも同じで、決してタブー視すべきではない。しかし、事実に反した陰謀論に呑まれたものであっては、冒頭で挙げたような日本人研究者への無理筋なバッシングを生むだけでなく、日本の基礎科学や安全保障にもむしろ悪影響となるのではないか。

なお千人計画 に関しては以前書いた記事を参照されたい。

正しく恐れよ「千人計画」

上記記事では、日本人の研究者、特に軍事や産業技術から遠い基礎研究者、若手中堅の研究者が中国へ異動することを一律にバッシングするのは筋違いであることを指摘した。

本稿では、読売新聞の一連の記事の問題点を指摘した上で、日本の基礎科学が抱える問題を解決するために何をすべきかを考えてみたい。

読売新聞記事の「前提」

下記は1月以降読売新聞が「千人計画 」に関連し掲載した主な記事である。ウェブ上の記事をリンクしたが、誌面では前述の通り一面にも掲載されるなど大きく取り上げられている。

昨年の5月記事を含め、これらの記事の根底に以下のような前提があるようだ。

中国は軍事応用を目的とし日本の先端技術を獲得するため、日本人の大学研究者を狙っている

そのために「千人計画 」を通し、高待遇での引き抜き攻勢を行っている

安全保障に関わる技術流出は問題である

そのための対策として海外からの研究費の申告義務化を行うべきである。

これらを検討していこう。

中国は軍事応用を目的とし日本の先端技術を獲得するため、日本人研究者を狙っている?

「千人計画 」は軍事や応用分野に限ったものではなく、自然科学の分野を幅広く対象としたものであり、むしろ基礎科学分野の研究者が多い。しかも採択者の圧倒的多数が中国出身だ。

そのことから、この千人計画は軍事技術を主な目的と考えるよりも大学の基礎研究力の底上げ、大学ランキングの向上を狙った補助金政策であるのが実態であるといえるだろ う。実際、千人計画開始以降、中国の大学の世界ランキングは大幅に上昇している。先日も分野別のQS世界大学ランキングが発表されたが、東大よりランキング上位の大学が多数ある。

また、「千人計画 」に類似するプログラムは日本にもあり、「国際共同研究加速基金(帰国発展研究) 」として海外の日本人研究者対象が帰国した際、5000万円の研究費を支給する。人材招聘プログラムは世界各国にあるのだ。

高待遇での研究者引き抜き攻勢を行っている?

中国の大学に所属する日本人研究者は、千人計画の採択者やそれら以外を含め、主に「若手中堅 」と「日本を定年後のシニア 」に分けることができる。

若手中堅については、そもそも引き抜きというより、日本の大学が厳しい状況にあり、日本に職がなかったというパターンが多く、給与も「相場は「年収450万~750万円」」と決して高額ではないようだ。

また、シニアについても、かなり有名な研究者ですら「日本の大学で勤務時と同額を保証」だという。そしてそれらシニアについても、日本の国立大学を定年後、日本に職がなく、やむをえず定年後中国で研究というパターンが多いようである。以前は私立大学等が定年者の受け皿になっていたが、私立大学が自前で研究者を養成しつつあるので、そのルートは簡単ではなくなったのだ。

また研究分野も、読売新聞が心配しているような応用研究者より、天文 といったような「日本で支援が得られず職がなくなっている基礎分野 」の研究者が多い。さらには、そもそも日本から「流出」させるどころか、科学技術の多くの分野で日本よりも中国のほうが大きくリードしているという事実もある。

このような事情を考えると、千人計画の採択の有無を問わず、中国へ渡る日本人研究者が増えている問題の本質は、「軍事応用を狙った高給引き抜きによる技術流出」ではなく、「中国が近年研究レベルを向上させる一方、日本では研究環境悪化が続き、基礎科学の人材が流出している」というところではないだろうか。

しかし、読売新聞の一連の記事にはそのような視点は一切みられず、「日本のほうが進んでおり、中国へ高待遇で引き抜かれている」という印象をつくろうとしている。

この記事が書く「論文ノルマ」は、「千人計画」は何の関係もない。研究者としての地位の維持に論文数が要件になっているのは「千人計画」だけではなくよくあることなのだ。

確かに以前はそのような論文ボーナス が高額なものもあったようだが、むしろ最近の中国政府の方針は、数字ありきの評価の弊害を認識し改善しつつある。

その点も当然?読売の記事では一切触れられていない。

安全保障に関わる技術流出は問題である

安全保障に関わる技術流出が問題なのは論を俟たない。

しかし、これまで述べたように「

千人計画 」を含め、中国に渡る日本人研究者の多くは軍事や産業技術から遠い基礎研究者である。その成果は論文として世界に公表されるため、中国だけにその知見がいきわたるものではない。また、応用寄りの研究者についても「経済産業省の許可をとった上で渡航している」ことが、読売の記事自身にも記載されている。注意深く読めば…。

安全保障貿易の概要 リスト規制 これら安全保障上の規制に反する行為は犯罪行為であり、処罰されるべきであろう。しかし、安全保障関連技術とは無縁な基礎分野の研究者は言うに及ばず、応用研究の研究者についても、経産省に確認を行っている以上、安全保障上のリスクは低い。研究者個人をバッシングすることは完全に筋違いと言わざるを得ない。筋違いであることを隠すためか、読売新聞は「どんな技術でも軍事転用可能」と言わんばかりの記事を出している。

「自動車技術は回転と関係するので、ウラン濃縮のための核開発になる」とのことだが、かなり飛躍がある。それをいうならば、自動車メーカーが自動車を中国に輸出することも禁止すべきと主張すべきではないのか。

また、論文が公表されるような基礎研究の成果も、長期的には軍事につながりかねないというのであれば、日本の大学に所属する日本人研究者が発表した論文がそのようなことにもなりえるが、今後日本の大学から論文発表をやめろとでもいうべきなのだろうか。

本来はどこまでセーフでどこからアウトなのか「切り分け」が重要であり、そのための安全保障貿易におけるリスト規制である。そのセーフとアウトのラインの切り分けが重要であり、極端な対応は国益を損なうものであることは、対中強硬派のトランプ政権高官(当時)ですら主張しているのだ。

荒唐無稽な「何でも軍事転用可能論」は日本の国益を損なうものであると言わざるを得ない。

海外からの研究費の申告義務化を行うべき?

日本在住の大学の研究者に対して、外国から研究費を受け取った場合の申告義務化に反対する理由はない。

しかし、これが「千人計画 」の対策であるというのであれば、有効性は乏しいと言わざるを得ない。

強いてあげれば、「日本の大学に勤務し続けながら、中国の大学にも所属し、二国で研究室を展開する」場合にはある程度有効だろう。特にアメリカでは二か国から給与をもらいながら、税申告をせず、脱税で摘発されているケースもある。もちろんそれは犯罪である。ただ、そもそも中国にいる日本人研究者の多くは、若手、シニアを含め、中国の大学にフルタイムで勤務をしているため、これらの申告義務化とは関係ない。

「千人計画 」もフルタイム勤務型が多数である。アメリカなどで問題になっている「千人計画」のケースの多くはパートタイム型である一方、今後はフルタイム勤務型が千人計画 では必須となることを、最近毎日新聞が報道した。

千人計画、衣替え 技術力接近、続く対立

読売新聞は、「千人計画 」の対策として海外研究費の申告義務化を繰り返し訴えているが、実効性のない対応が有効であるように繰り返し、取り上げるのは問題の解決にはならず、問題を覆い隠すだけであろう。なぜこのようなことを書くのだろうか。

真の問題に光を

安全保障貿易関連の規制リストに違反することや給与の二重取りによる脱税はまごうことなき違法である。また、海外からの研究費申告義務に反した場合も罰則があるべきである。

しかし、それらと関係なく中国へ渡った日本人研究者を「高給で軍事技術を中国に売った」と筋違いなバッシングを展開することは、日本の基礎研究の危機を覆い隠し、長期的には国力の衰退をもたらし 、安全保障にも悪影響がでるのではないか。

当の中国でも、文化大革命以降、とくに80年代、90年代は活躍の場を求めてアメリカなどに多くの研究者が流出したが、海外へ渡る研究者へのバッシングは強く、それが中国人研究者の海外流出を加速させたという過去がある。それに対する中国人研究者を中心とした呼び戻し政策が「千人計画」だったのだ。

大新聞の影響力は少なくない。個々の研究者へのバッシングではなく、まずは日本の基礎研究環境の改善や基礎科学への地道な支援の重要性を訴えていくことが必要なのではないだろうか。

中国、千人計画 こんなにいた!日本人研究者

2020-10-29

中国千人計画の方はニューズウイークの遠藤論文、週刊新潮などの特集もあってすでに千人計画に協力した日本人研究者が個別に名前が挙がっています。ウィキペディアにはすでに36人の実名があがっていて衝撃です。日本学術会議の覚書がありながら、大西隆元会長は何もやってない、デマだ、と言っていましたが、36人のなかには学術会議関係者も含まれています。

即刻国益を考えない、売国的行為だ、けしからん、となるところですが、36人を色々調べてみると、引退して自分の研究テーマをアジアに展開しようと考えて、中国はそのひとつだった、という人もいます。千人計画に応募しては、と勧められてきた人もいますし、ポスドクでくすぶっていて、新天地を求めた若手研究者もいます。日本学術会議に関わっていた人もいます‥とその人の言い分を眺めてみるとさまざまです。

千人計画は、中華人民共和国国務院が科学研究、技術革新、起業家精神における国際的な専門家を認定し、採用するために2008年に策定した計画、制度。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E4%BA%BA%E8%A8%88%E7%94%BB

千人計画に参加した日本人

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E4%BA%BA%E8%A8%88%E7%94%BB#%E5%8D%83%E4%BA%BA%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AB%E5%8F%82%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%9F%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA

中国の「千人計画」に日本人研究者44人 日本人研究者「自分は軍事研究に関わらず、日本に迷惑をかけないようにと考えている」と釈明しつつも「応用すれば、無人機を使って攻撃したり、自爆させたりすることができる」と認める

2021年8月28日

中国国家プロジェクトに「日本人44人」の重大懸念

略

北京理工大の「ロボット研究センター」はこれまで、弾道ミサイルの誘導や軍民両用ロボットなどを研究してきたとホームページで説明している。北京理工大で日本人研究者 がAIやロボット工学などを研究・指導していることに対しては、欧米から懸念する声が出ている。

米議会の諮問機関「米中経済安全保障調査委員会」のホームページに掲載されている報告書は、「中国の軍事指導者や戦略家は、無人プラットフォームによって戦闘のあり方が劇的に変わると信じ、ロボット工学や無人システムの研究・開発に対する惜しみない資金を、国防産業や大学に投じている 」と警鐘を鳴らし、中国がこうした技術を千人計画 を通じて得ていると指摘する。そして実例として、北京理工大で指導する日本人教授 の名前を挙げている。

同大で指導する別の日本人研究者は、「自分は軍事研究に関わらず、日本に迷惑をかけないようにと考えている 」と釈明しつつ、自身の研究について「応用すれば、無人機を使って攻撃したり、自爆させたりすることができる 」と認める。

そのうえで、「中国の大学は、軍事技術を進化させる研究をして成果を出すのが当たり前だという意識が強い。外国の研究者を呼ぶのは、中国にはない技術を母国から流出させてくれると期待しているからだろう 」と語った。

内閣府の「科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会」に参加していた専門家は、「千人計画 の問題は、数ではない。優秀な専門家に狙いを付けて中国に呼び寄せ、その中に一人でもすごい人がいれば、中国に大きな利益をもたらす」と語る。

■「国防七校」にも8人の日本人

読売新聞が確認した研究者44人の中には、中国軍に近い「国防七校」と呼ばれる大学に所属していた研究者が8人いた。

国防七校とは、中国の軍需企業を管理する国家国防科学技術工業局に直属する北京航空航天大、北京理工大、ハルビン工業大、ハルビン工程大、南京航空航天大、南京理工大、西北工業大の7大学を指す。

中国は民間の先端技術を軍の強化につなげる「軍民融合」を国家戦略として推進している。軍民融合については本書で取り上げているが、日本政府は、日本が保有する軍事転用可能な技術が中国に流出することを強く懸念している。

北京理工大のケースには先ほど触れたが、国防七校の1つ、北京航空航天大にも4人の日本人が所属していた。同大は、ミサイル開発の疑いがあるとして、貨物や技術の輸出時には経済産業省の許可が必要な「外国ユーザーリスト」に記載されている。

同大に所属する宇宙核物理学の日本人研究者は、「軍事転用される危険性はどんなものにでもある 」としつつ、「教えているのは基礎科学の分野で、軍事転用とは最も距離がある。経産省の許可も得ている 」と強調した。

日本人研究者本人や周りにいる中国人たちが軍事転用をするつもりはなくても、中国では軍民融合戦略に加え、国民や企業に国の情報活動への協力を義務付ける「国家情報法」が施行されている。軍事転用などのリスクの高い機微な技術は当然、中国当局に狙われる と考えなければならないだろう。

千人計画 の怖さは、外国人研究者の研究成果を中国自らのモノ、つまり「メイド・イン・チャイナ」にしてしまうところにもある。

代表的なやり方は、外国人研究者に中国人の若手を指導させ、最先端技術と研究手法を身につけさせるというものだ。

千人計画に参加した複数の日本人研究者が、特許の取得や論文執筆に加え、若い中国人研究者を育成することが参加の条件の1つだったと証言する。先ほどの専門家は、「優秀な研究者1人に10人の中国人学生をつければ、1万になる。そうやって学生に技術を学ばせ、いろいろな技術を中国が吸収していく。中国は千人計画と連動して『万人計画』も進めている」と解説する。

日本人研究者から指導を受ける中国人の若手研究者は、海外の大学などで学んだ留学経験者が多いが、最近は、中国人研究者が中国国内で育てた第2世代も増えてきているという。第2世代は、中国共産党の思想教育が浸透しており、愛国心が強いのが特徴だ。

中国「千人計画」に参加する日本人研究者 “働けるなら日本で…”の本音

「中国へ行くしかなかった」

世界中の科学技術を盗もうとする中国の「千人計画」の全容と、そこに参加した日本人研究者へのインタビューを「週刊新潮」10月22日号で報じた。なぜ彼らは計画への参加を決めたのか。取材を続けると、背景に日本の研究環境の“現実”が見えてきた。

***

「自分を含めて中国に来た若手の研究者は、働けるなら日本にいたいというのが本音です。給料や研究費が高いから中国に行くのではなく、日本に研究者としてのポストがない。だから中国へ行くしかなかったのです」

中国トップ10に入る最難関大のひとつである浙江大学で、サルなど霊長類の遺伝子を研究する高畑亨教授(43)。給与は日本の国公立大の准教授クラス(平均年収700万円前後)だというが、研究費や“ボーナス”は潤沢に用意されている。

「5年前に浙江省の『千人計画』に選出された際に1500万円が支給され、5年分の研究室の運営費として5000万円を支給されました。『ネイチャー』や『サイエンス』に論文が掲載されたら、1500万円くらいのボーナスが出る」

実際、日本と中国では科学技術の予算に大きな差がある。20年前は共に約3兆千億円前後と拮抗していたが、2016年度の時点で中国の予算は22兆3988億円と大きく飛躍し、日本の6倍以上となっている。

ノーベル賞・大隅良典教授の見解は

「中国はいま、ほとんどノーベル賞の受賞者がいませんが、これから先は基礎科学の分野においても、どんどん出てくると思います。あと10年もしたら、目に見えて結果が出てくるんじゃないですか」

と懸念を示すのは、16年にオートファジーの研究でノーベル生理学・医学賞を受賞した、東京工業大学栄誉教授の大隅良典氏(75)。日本の研究環境にはこう警鐘を鳴らす。

「日本は財務省の役人に分かってもらえるような研究なら何とか予算がつく状況。今の日本のやり方は、研究にお金を出したらその分の見返りがなくてはいけないというもので、これでは絶対に上手くいかないと思います。このままいけば、日本で活躍の場がないからという理由で、基礎科学者が中国に流出することが、今以上に増えていくと思います」

10月22日発売の「週刊新潮」では、千人計画に参加した多くの日本人研究者の声とともに、図らずも露呈した我が国の研究環境の惨状を詳報する。

週刊新潮 2020年10月29日号掲載

海外の科学研究者を呼び込むことを目指す中国の国家事業「千人計画」に関連し、日本人研究者が中国への技術流出に利用されているとの批判が昨年から強まっている。だが、そうした批判の論拠が脆弱(ぜいじゃく)であるばかりか、すでに日本の科学研究はさまざまな分野で中国に追い抜かれている。日本からの人材流出の原因となっている、国内の深刻な研究環境こそ見直されるべきだ。(病理医、科学・技術政策ウォッチャー 榎木英介)

甘利氏ブログなどで広がった「千人計画脅威論」

在中国の日本人研究者で起きた問題とは

2020年昨年秋、政府が日本学術会議の会員任命を拒否するという問題が起き、発足直後の菅義偉政権がその根拠を明確に示せなかったために批判を浴びた。

この時と前後して、中国政府が実施している海外研究者を集める国家事業「千人計画」と日本学術会議の関連を指摘する声が、政権に極めて近い人物から上がった。自民党の重鎮で「経済安全保障」の旗振り役である、甘利明・党税制調査会会長である。

甘利氏は昨年8月、自身のブログで「日本学術会議は中国の千人計画に積極的に協力しています」などと記載。日本政府などが事実と異なると指摘したため、甘利氏は表現を修正した。

だが、その後も両者を関連付けた見方は消えない。「千人計画は、外国人研究者を狙った技術窃盗のための中国の国家プロジェクト」「参加は極秘であり。軍事関連の技術流出と引き換えに多額の報酬が支払われる」などといった論調が相次ぐ。

その結果、中国に滞在している日本人研究者が激しいバッシングに遭っている。今年の元日以降は、読売新聞が「千人計画」に関するこうした趣旨の記事を連発しているが、事実とは異なる。

実際に中国などへの軍事技術の流出に携わっている日本人研究者がいるとすれば、法に基づいて適正に対処し、犯罪に該当するならば摘発すべきだ。

ただし一連のバッシングを生んだ論調は、実態とは異なる「千人計画脅威論」をあおるものでしかない。これらは、本来必要な研究への取り組みを鈍らせるばかりか、日本の科学研究がすでにさまざまな分野で中国に追い抜かれているという「不都合な真実」を、多くの日本人から覆い隠してしまう事態を生み出しかねない。

そもそも「千人計画」とは何か、基本的な知識を概説したい。

正しく恐れよ「千人計画」

榎木英介病理専門医&科学・医療ジャーナリスト

2020/10/19(月)

「千人計画」に関心が集まるが…

日本学術会議の会員任命拒否が大きな話題となるなか、中国の「千人計画」なる計画に関心が集まっている。

発端は自民党の甘利明議員のブログのようだ。日本学術会議が千人計画に関与していたとの記載をしており、訂正されている。

そもそも千人計画とは?

ここで中国の千人計画とは何かをみてみたい。

上記などによれば、千人計画とは、中国から欧米などに流出した人材を呼び戻す「海外人材呼び戻し政策」の一環とされる。

中国では、文化大革命という知識人にとっては不幸な時代があった。その後トウ小平氏のお声がけで、俗に海亀政策と呼ばれるプログラムが始まり、頭脳流出した中国人研究者総勢100名を、21世紀になるまでに自国に呼び戻そうというものであった。今世紀に入ってから、その延長とも言える、千人計画がスタートした。中央政府によるものと地方政府によるもの、また、頭脳流出している中国人(一部外国人も可)が対象である創新・創業・青年の3種類、および外国人専門家(外專)などの各種プログラムがあり、それぞれが毎年数十名から百名強を10年程度で千人を目指すということで公募選抜し(後略)

出典:中国の日本人研究者便り

現在このプログラムに関わる者は1万人を超えるとされる。上述の通り、主に中国から国外に流出した研究者の呼び戻しが中心だが、日本人含め様々な国の研究者がこのプログラムに関わっているとされる。

千人計画と知的財産のトラブル

この千人計画であるが、各国でトラブルを引き起こしている。

その一つは、アメリカで千人計画に関わっていることを隠し、給料を二重取りしたケースだ。

2020年1月28日、アメリカ司法省は、ハーバード大学の元教授(化学・化学生物学科長)チャーリズ・リーバー氏を起訴した。ノーベル賞候補とも言われた世界的研究者が起訴された理由は、詐欺容疑。同氏は中国・武漢技術大学から研究資金として150万米ドル以上を受け取っていたが、その事実をハーバード大に報告していなかった。

出典:中国「千人計画」とは?アメリカの警戒、国益と学問の自由のジレンマ

他にも同種のケースが報告されている。

アメリカで中国「千人計画」参加の学者が続々逮捕!

千人計画に参加するアメリカ在住の研究者が知的財産を盗むのではないかという懸念をアメリカ政府は持っており、2019年には上院が報告書を出している。

Threats to the U.S. Research Enterprise: China’s Talent Recruitment Plans

近年、連邦政府機関は、中国に帰国する前に機密電子研究ファイルをダウンロードしたり、助成金申請時に虚偽の情報を提出したり、米国の助成金申請時に中国政府から受け取った資金を故意に開示しなかったりした人材採用計画のメンバーを発見しています。(DeepL翻訳)

出典:アメリカ上院報告書

ほかアメリカ以外でも知的財産がらみのトラブルが発生している。

知的財産の流出、そして流出した技術が軍事転用される可能性を考えれば、各国で千人計画に対する警戒感が高まっているのも無理はない。

中国に渡る若手研究者

ただ、トラブル事例をよく見ると、外国の有力研究者をスカウトし、特許などの知的財産を中国で申請してもらうなどの手口が多い。それは深刻な問題であり、日本も対処しなければならない課題であると言えるが、千人計画参加者の中でも基礎研究者、特に若手研究者に関しては、知的財産の問題と切り分けて考えなければならないのではないか。

というのも、こうした若手研究者は、日本ではやりたい研究ができない、活躍の場がないということで現地に出向いており、受け渡す知的財産を持ってはいないからだ。

研究チームを率いる新任の教授の「平均的な年収は600万円程度で、日本のほうが高い」。将来的には年金制度がより安定しており、人脈もあって共同研究がしやすい日本に戻るつもりだ。

それでも、15人の研究室を率いて豊富な研究資金で自由に研究ができる点は日本にはない魅力だ。研究室の開設費として約1500万円が大学から拠出されたほか、大学、国、地方自治体などの研究費提供プログラムも多く、日本のように資金確保が過大な負担となることもない。

任期も長く、10年契約を結んでいる。「日本では若いうちに自分のラボを持てる機会はなかなかない」と、この教授は言う。

もっとも、頭脳流出の背景には、こうしたプル要因以上に日本国内の就職難というプッシュ要因があるのかもしれない。博士号取得者の就職難が深刻化した世代に当たるこの教授も、国内で必死に就職活動をしたが希望のポストを得られなかったため、自ら応募して中国に渡った。

出典: 千人計画で「流出」する日本人研究者、彼らはなぜ中国へ行くのか 若手研究者の苦境は長らく言われてきたが解消されてこなかった。

チャンスを求めて外国に渡る者が出るのは当然だ。しかも、基礎研究では論文執筆が全てであり、論文は世界に公開される。

しかし、現在こうした若手研究者に対するバッシングが起こっている。

「武者修行」を奨励している日本政府

この10年ほど、「若手研究者の内向き志向」が様々な場で言われ、政府も留学の促進や日本人研究者の海外進出を奨励していた。

しかし、最近では日本からのPost-Doc研究者の留学も、もともと数少ない海外でのPhD取得者も減っているようです。これが最近の多くのアジアの若者が海外留学をするのと比べて、きわめて顕著に違う傾向です。特にグローバル世界に向かって、若手研究者の内向き志向、鎖国志向は困ったことです。

出典: 黒川清氏ブログ(2010年) グローバル化が重要だ、海外留学は「武者修行」だと、大学生から研究者まで、外国留学を奨励し続けている。

また、先にあげた若手研究者の苦境に、「職がないなら外国へ行け」という声を多数聴いてきた。

それなのに、中国にチャンスを求めて行く若手をバッシングするのは矛盾なのではないか。

科学研究における中国の存在感は日に日に増している。

主要な指標から日本の状況を見ると、研究者数は共に主要国(日米独仏英中韓の 7 か国)中第 3 位、論文数(分数カウント法)は世界第 4 位、注目度の高い論文数(分数カウント)では世界第 9 位、パテントファミリー(2 か国以上への特許出願)数では世界第 1 位である。これらは昨年、一昨年と引き続き同じ順位である。論文数(分数カウント法)では、中国が初めて米国を上回り、主要国中第 1 位となった。注目度の高い論文数では、米国が第 1 位を保っている。

出典:科学技術指標2020要旨

大学ランキングでも、中国の大学の中には東大や京大より上位の大学もある。

中国はランクイン数が 72校 から 81校 に増加し、その数はアメリカ、日本、イギリスに次いで世界第4位。アジアトップの清華大学と2位・北京大学はそれぞれ23位と24位でした。

出典:THE世界大学ランキング2020-東大は6ランクアップの36位、京大は65位を維持

戦前はドイツやイギリス、戦後はアメリカと、日本人研究者は世界の研究の中心地に渡り、最先端の知見を身につけてきた。

現在分野によっては中国が世界の中心となりつつあるなか、中国に渡る基礎科学研究者がいるのは無理はないことだ。

そもそも科学者はチャンスを求めて国をまたぐのが当然だ。日本人ノーベル賞受賞者の中にも、アメリカなどで研究を続けたものが何人もいる。

ゲノム編集という画期的な技術を開発し、2020年のノーベル化学賞に選ばれたEmmanuelle Charpentier博士も、職を転々としてきた一人だ。

新しい発見をしたいという衝動と、自由で独立したいという願望が彼女の道を支配してきました。パリのパスツール研究所で博士号を取得した後、5カ国、7都市で生活し、10の機関で働いてきました。(DeepL翻訳)

出典:ノーベル財団サイト

憂うべきは日本の現状

知的財産をめぐる国と国との争いは綺麗事では済まされない。同盟国日本とアメリカでさえ緊張感がある問題であり、逮捕者なども出ている。

こうしたなか、中国との知的財産の紛争や、日本の技術が軍事利用される懸念が上がるのは当然だ。

ただ、その主体は企業の研究者だ。

リストラやチャンスを求めて中国や韓国、アジアに渡っていった技術者がいる。

こうしたエンジニアの流出は大きな問題だが、流出すべきものを持ち合わせていない若手基礎科学研究者を、軍事研究に結び付けてバッシングすること、明らかに筋違いと言えるだろう。

日本も含め、世界各国が外国人の高度知識人材の獲得に奔走しているのは、もちろん慈善事業ではない。自分の国の利益のためにやっているわけだ。高度知識人材が大学の、研究機関のランキングを上げ、人材を育成し、知的財産を生み出す。

中国だけではない。アメリカが世界中から人材を集める国であることは知られているが、シンガポールや中東の国々なども含め、世界各国で人材獲得競争が起こっている。

日本とて同じだが、高度人材の受け入れは課題が多いようだ。

今やるべきことは、外国に人材が引き抜かれてしまった現実、外国では活躍できる人材を国内に止めることができなかった現実を分析し、対策を立てることなのではないか。真に恐れ、憂うべきは、千人計画そのものではなく、自国にいる本来活躍できるはずの人材に活躍の場を与えられなかったことにあるのではないか。

日本学術会議を批判するとするなら、こうした人材流出に有効な手段を提案できなかったことにこそすべきであり、実効性の乏しい日本学術会議と中国科学技術協会間の協力覚書などは枝葉のことだ。

「外科的アプローチ」で取り除け

米国と同盟国は、中国の知的不正行為を食い止め、中国の科学技術の優位性を維持するための手段を検討しているが、そのような努力が反応的なものではないことも確認しなければならない。その出発点は、なぜこれほど多くの科学者が中国に引き寄せられるようになったのかを問うことではないだろうか。(DeepL翻訳)

出典:China’s Science Talent-Recruitment Program Draws Fresh Attention

まずは現状を分析することから始めないといけない。

中国に強い警戒感を示すアメリカだが、その戦略はしたたかだ。

トランプ政権で対中戦略を主導するポッティンジャー大統領副補佐官は、9月末の会合の中で以下のように述べる。

"ロナルド・レーガン研究所が主催したオンラインイベントでポッティンジャー氏は、安全保障上のリスクがあると判断した中国人に学生ビザを拒否するという政権の方針に言及し、「これは外科的なアプローチだ」と述べた。

"トランプ大統領は、その膨大な数の約1%をターゲットに、軍事関連の中国研究者をターゲットにした行動をとっている。"とポッティンジャー氏は述べた。(DeepL翻訳)

出典:U.S. targets only one percent of Chinese students over security: White House official

背景には外国人人材に依存するアメリカの科学研究の現実があるのだが、国益を踏まえたリアルな対応だと言える。

米トランプ政権が発足した時から続くデカップリングと一線を画し、米中の研究現場では蜜月状態が続いていた。国際共著論文では、米中の連携件数が突出。オランダ学術情報大手エルゼビアによると、20年の中国の国際共著論文の38%が米国の研究機関の研究者との連携だ。米国の共著論文の26%も中国との連携で、国別で最も多い。

両国の共同研究は、中国だけにメリットがあるわけではない。米国の研究力や産業競争力の強さも支えている。

出典:米研究 危うい中国排除 留学生に依存 中国、「独立」へ着々

問題があるなら個別に対処すれば良い。しかし残念ながらネット上では、日本学術会議と千人計画の関連や、中国に流出した若手基礎科学研究者も含めて十把一絡げで叩くだけで、現状の分析もしないし、より安全保障上のリスクの高い部分への対応を立てるべきという具体的な議論はあまり耳にしない。

これでは、外科手術で患部を取り除くのではなく、病気になった人を殺すことになってしまうのではないか。

表面だけアメリカをまねても怪我をするだけだ。

研究者が外国に行くことが、送り出した国にも、受け入れた国にも利益をもたらすことは様々な研究で知られている。

人材の国際移動とイノベーション

国際共同研究は研究の質、論文引用度をあげる。こうしたことを否定することは、いわば鎖国しろというようなものであり、世界の最先端から外れ、日本の「研究力」はますます低下するだろう。

無意味なバッシングで時間や人材を浪費することで利益を得るのは誰か、よく考えた方がいい。

中国「千人計画」とは?アメリカの警戒、国益と学問の自由のジレンマ

公開日 2020年04月11日

2020年1月28日、アメリカ司法省は、ハーバード大学の元教授(化学・化学生物学科長)チャーリズ・リーバー氏を起訴した。ノーベル賞候補とも言われた世界的研究者が起訴された理由は、詐欺容疑。同氏は中国・武漢技術大学から研究資金として150万米ドル以上を受け取っていたが、その事実をハーバード大に報告していなかった。

ハーバード大は

The Verge に送ったメールの中で、「リーバー教授に対するアメリカ政府よる告発はきわめて深刻なものである。ハーバード大はアメリカ国立衛生研究所(NIH)を含む連邦機関に協力し、当該の不正行為について自ら調査をおこなっている」と説明した。

実は、同様の容疑で起訴・告発されたのはリーバー氏がはじめてではない。たとえば、2018年2月にアメリカ海洋大気局の研究者シュンツァイ・ウォン氏、2019年5月にエモリー大学の元教授(神経科学)シャオヤン・リー氏が告発された。直近では今年3月に、ウェストバージニア大学の元教授(物理学)ジェームズ・パトリック・ルイス氏が同様の処分を受けている。

彼らの共通点は、通称「千人計画」と呼ばれる中国の高度人材募集プログラムに参加していたことである。

「千人計画」とは何であり、なぜアメリカは問題視しているのだろうか?

アメリカの研究者を好待遇で集める「千人計画」

「千人計画」(Thousand Talents Plan)とは、正式名称を「グローバルエキスパート募集計画」と言い、中国が2008年末頃から着手している6種類の海外高度人材採用プログラムの総称である。

彼らのサイト(現在は閉鎖)によれば、グローバルな英知を結集することによる中国の偉業達成が目的である。主要なテクノロジー産業でブレイクスルーを生み出したり、同国のハイテク産業を活性化できる科学者らの人材が求められている。

「千人計画」は、その破格の待遇から注目されていた。たとえば、「イノベーティブタレント募集プログラム(長期)」の要綱によると、各参加者は国家予算から100万人民元(約1600万円)を支給され、外国人永住権に申請可能な上で、配偶者の働き口や子どもの学校も保証される。

アメリカ司法省の発表によると、冒頭のリーバー氏は、武漢技術大学から月5万米ドルと生活費100万人民元を受け取っていた。

英退役パイロットが中国軍を支援、専門知識を提供=英国防省

2022年10月18日 ゴードン・コレラ安全保障担当編集委員、BBCニュース

イギリス国防省はこのほど、イギリス軍の元パイロットが大金に釣られ、中国軍に専門知識を渡していたことが明らかになったと発表した。政府は、こうした元パイロットに対し、機密情報に関する警告を発した。

英国防省の報道官によると、中国人民解放軍の訓練に、最大で30人の元イギリス軍パイロットが参加したという。

一方、退役した元パイロットの訓練や採用はイギリスの現行法には抵触しないものの、同国を含めた各国がそうした活動を阻止しようとしていると話した。西側の関係者は、中国によるパイロットのヘッドハンティングは現在進行形で続いており、最近になって強化されたと指摘した。

この情報筋は、「元パイロットには大きな利益が提示されている。金銭が大きな動機になっている」と説明。最大で23万7911ポンド(約4000万円)が提示されたと考えられるケースもあると話した。

退役した元パイロットは中国に対し、西側の軍用機やパイロットの運用方法に加え、台湾などをめぐる紛争時に重要となる情報の理解を助ける仕事に従事しているという。

情報筋は、「これらの人々は、そうした知識を伝えていくにはとても魅力的な人たちだ。中国軍の空軍の戦術と能力を開発するために、豊富な経験を持つ欧米のパイロットが必要とされている」と指摘した。

ウクライナ戦争の最中「採用活動が大幅に活発化」

イギリス政府は2019年に、少人数の元パイロットらが中国軍に採用されたことを把握。その時は個別の事案として対応した。新型コロナウイルスのパンデミックで中国への渡航がほぼ不可能になったため、中国軍のこうした活動は一時減ったものの、現在はまた増えており、警告に至ったという。

西側情報筋は記者団に対し、「採用活動が大幅に活発化している」と語った。現役のパイロットも標的にされているが、誰も応じていないと考えられるという。

イギリス軍では、王立空軍(RAF)に限らずさまざまな部隊で、パイロットが高速ジェットやヘリコプターの操縦を行う。こうしたパイロットは、「タイフーン」や「ジャギュア」、「ハリアー」、「トーネード」といった戦闘機の操縦経験を持つ。

ステルス戦闘機「F-35」のパイロットはこの活動に関与していないとみられているが、中国は興味を持っているとされる。中国に採用されたパイロットには、50代後半の者や、退役からしばらくたっている者もいるという。イギリスだけでなく、同盟諸国のパイロットも標的にされている。

中国に採用されたパイロットらが、秘密保護法に違反したり、何らかの罪を犯したという証拠はない。今回の警告は、活動阻止を目的とするとともに、現役のパイロットや航空業界のパートナーに対し、機密度の高い情報を守る義務があると勧告するためのものだ。

英国防省の報道官は、「中華人民共和国の人民解放軍兵を訓練するために、英国軍の現役パイロットや元パイロットをヘッドハンティングしようとする中国の採用計画を阻止するために、断固とした措置を講じる」と述べた。

「現役退役を問わず、全ての軍関係者は秘密保護法の対象となっている。我々は国防省における機密保持契約と非開示契約の扱いを再検討するとともに、新国家安全保障法案によって、この件を含む現代の安全保障上の課題に取り組むための新たな手段を創出する予定だ」

中国軍がイギリス軍の元パイロットらをヘッドハンティング イギリス国防省は対策に乗り出す

中国軍がイギリス軍の元パイロットらをヘッドハンティングし、教官として採用しているとして、イギリス国防省が対策に乗り出している。イギリスの『タイムズ』は2022年10月18日、「イギリス軍の元パイロット少なくとも30人が、中国軍に一人当たり年間約4000万円~6000万円の報酬でヘッドハンティングされた」と報じた。これまでに機密情報が漏れた証拠はないが、教官として中国軍を訓練しているとみられ、地元メディアは「イギリスと西側諸国の利益に脅威がある」と指摘している。イギリス国防省は「中国軍がイギリス軍のパイロットや元パイロットを採用する計画を阻止するため、断固とした措置を取っている」とし、安全保障に関する法律の改正を目指している。(ANNニュース)

英退役パイロットが中国軍を支援、専門知識を提供=英国防省

イギリス国防省はこのほど、イギリス軍の元パイロットが大金に釣られ、中国軍に専門知識を渡していたことが明らかになったと発表した。政府は、こうした元パイロットに対し、機密情報に関する警告を発した。英国防省の報道官によると、中国人民解放軍の訓練に、最大で30人の元イギリス軍パイロットが参加したという。一方、パイロットの訓練や採用はイギリスの現行法には抵触しないものの、同国を含めた各国がそうした活動を阻止しようとしていると話した。西側の関係者は、中国によるパイロットのヘッドハンティングは現在進行形で続いており、最近になって強化されたと指摘した。この情報筋は、「元パイロットには大きな利益が提示されている。金銭が大きな動機になっている」と説明。年収は23万7911ポンド(約4000万円)が提示されたと考えられる、と話した。退役した元パイロットは中国に対し、西側の軍用機やパイロットの運用方法に加え、台湾などをめぐる紛争時に重要となる情報の理解を助ける仕事に従事しているという。情報筋は、「これらの人々は、そうした知識を伝えていくにはとても魅力的な人たちだ。中国軍の空軍の戦術と能力を開発するために、豊富な経験を持つ欧米のパイロットが必要とされている」と指摘した。

「採用活動が大幅に活発化」

イギリス政府は2019年に、少人数の元パイロットらが中国軍に採用されたことを把握。その時は個別の事案として対応した。新型コロナウイルスのパンデミックで中国への渡航がほぼ不可能になったため、中国軍のこうした活動は一時減ったものの、現在はまた増えており、警告に至ったという。西側情報筋は記者団に対し、「採用活動が大幅に活発化している」と語った。現役のパイロットも標的にされているが、誰も応じていないと考えられるという。

イギリス軍では、王立空軍(RAF)に限らずさまざまな部隊で、パイロットが高速ジェットやヘリコプターの操縦を行う。こうした退役した元パイロットは、「タイフーン」や「ジャギュア」、「ハリアー」、「トーネード」といった戦闘機の操縦経験を持つ。ステルス戦闘機「F-35」のパイロットはこの活動に関与していないとみられているが、中国は興味を持っているとされる。中国に採用されたパイロットには、50代後半の者や、退役からしばらくたっている者もいるという。イギリスだけでなく、同盟諸国のパイロットも標的にされている。

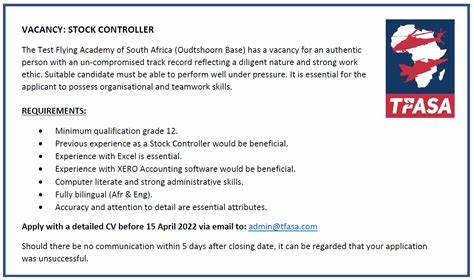

当局によると、パイロットらは仲介人を通じてヘッドハンティングされている。また、南アフリカにある特定の航空学校(TFASA)

中国に採用されたパイロットらが、秘密保護法に違反したり、何らかの罪を犯したという証拠はない。今回の警告は、活動阻止を目的とするとともに、現役のパイロットや航空業界のパートナーに対し、機密度の高い情報を守る義務があると勧告するためのものだ。

英国防省の報道官は、「中華人民共和国の人民解放軍兵を訓練するために、英国軍の現役パイロットや元パイロットをヘッドハンティングしようとする中国の採用計画を阻止するために、断固とした措置を講じる」と述べた。

「現役退役を問わず、全ての軍関係者は秘密保護法の対象となっている。我々は国防

豪軍、元パイロットが中国で訓練役に採用との報告で調査=国防相

[シドニー 2022年10月19日 ロイター] - オーストラリアのマールズ国防相は、オーストラリア軍の元パイロットらが中国で訓練役を引き受けているとの報告を軍が調査していると発表した。