⓭日本人の多くが考えていない有事の資産防衛

いまこのタイミングで何ができるのか……。簡単にまとめておこう。

1.いつ何があるかわからない状況になった時は現金を多めに手元に置く

2.金やプラチナなど、換金性の高いモノを保管しておく

3.万一の金融機関閉鎖、預金封鎖に備えをしておく

4.株式、債券は市場暴落の可能性を考えてポジションを減らす

5.戦後インフレに警戒して金(モノ)や米ドル(外貨)に分散投資する

6.余裕があれば海外口座を開設しておく

《危ない円安》ハイパーインフレで「新通貨」しかない=藤巻健史

2022年4月18日

〈ふじまき・たけし〉1950年生まれ、一橋大卒、三井信託銀行(現・三井住友トラスト・ホールディングス)を経て、85年、米モルガン銀行(現・JPモルガン・チェース銀行)入行。同銀の東京支店長兼在日代表に。東京屈指のディーラーとしての実績が評価され、同行会長から「伝説のディーラー」と称された。2000年には、ポンド危機などの相場戦で知られる著名投資家ジョージ・ソロス氏のアドバイザーにもなった市場のプロである。13年からは参院議員を務めた。現在はフジマキ・ジャパン代表取締役。

奇策 ハイパーインフレと日銀 新中央銀行、新通貨しかない=藤巻健史

私の長いディーラー人生の経験から、ドル・円の動向を決める2大要因は経常収支動向と日米金利差だと思っている。その2大要因が同時に円安方向へ、トレンドとして向いてきたのは初めての経験だ。(危ない円安 特集はこちら)

今までは経常収支は赤字に転落しても、あくまで単月程度の短い期間だった。それが今年1月には1兆1887億円と過去2番目の大幅赤字となった。2カ月連続の赤字だ。ロシアとウクライナの開戦懸念で、原油、穀物、穀物を餌にする肉類の値上がりの影響もあるだろう。実際にロシアがウクライナに侵攻した結果、2月以降はさらに悪化し、赤字が常態化しそうだ。経常収支の赤字は経済学的にいえば、自国通貨安か長期金利高、またはその両方を意味する。

もう一つの重要な要因である日米金利差は、今後ますます拡大するだろう。米国は現在、「不快なほど高い」(イエレン米財務長官)、「途方もない」(米連邦準備制度理事会〈FRB〉ウォラー理事)というほどのインフレにさいなまれている。

拡大し続ける日米金利差

FRBは3月16日にゼロ金利解除を決めたものの、ばらまかれた資金の回収はまだ始まっていない。史上最大限に供給された資金が世の中に満ちあふれている状態だ。この資金の回収は5月に始まると予想されてはいるが、史上最大級のインフレと、史上最大級の金融緩和が両立するはずがない。FRBは急速に利上げを行い、資金を回収していかざるを得ないだろう。

それでも引き締めが遅れ、1979年に当時のボルカーFRB議長が行った「サタデーナイト・スペシャル」の再現があるかもしれない。これはサマーズ元米財務長官の意見でもある。サタデーナイト・スペシャルとは金利上昇に目をつぶり、マネーサプライ(資金供給量)の伸びを抑制する政策で、10年物金利は20%、フェデラルファンド(FF)レートは24%まで上昇したと記憶している。

一方、日銀は2022年3月18日に大規模緩和の維持を決め、追加緩和も辞さない姿勢を示した。長期金利の上昇を許さない姿勢を明確に示す「指し値オペ(決まった金利で無制限に国債を買う市場操作)」をも行ったのだ。この日米当局の金利に対する態度は、強烈なドル高・円安をもたらすことになるだろう。

自国通貨高はインフレ抑制のための強力な武器だから、ドル高・円安は米国の国益にも沿う。昔のように米国がドル高・円安進行にクレームをつけることもなければ、ドル売り介入を認めることもないだろう。

さらに世界中でインフレが進行してくると、「世界一の借金大国」(対国内総生産〈GDP〉)の日本に世界の注目は集まるだろう。借金が大きいと支払金利が急増し、デフォルト(債務不履行)リスクを連想するからだ。円は世界の投資家から忌避されると思われる。

これらの要因は、大幅な円安をもたらす。円安は、世界的な原料高などとともに、日本にもインフレ圧力となる。この時点で、日銀は窮地に陥る。インフレを抑える手段がないからだ。3月18日の大規模緩和の維持を決めた後の記者会見で、黒田東彦・日銀総裁は「金融政策を修正する必要性を全く意味していない」と述べたが、「必要性がない」のではなく「引き締め手段をすでに失ったせい」だと思われる。必要がないと言わざるを得なかったのだ。

深刻度も異次元

2013年に黒田日銀が異次元緩和を行ったことにより、政府はデフォルトを回避した。自国通貨のため、いくらでも紙幣を刷れるからだ。

しかし、「紙幣をいくらでも刷れること」は「信用ある紙幣をいくらでも刷れること」を意味しない。刷りすぎれば紙幣価値の希薄化が進む。今、日銀が直面している最大の問題は「財政ファイナンス(政府の支出を中央銀行の信用供与によって賄うこと)」の結果、日銀が債務超過に陥る危機に直面していることだ。このような状態に陥っている中央銀行は日銀以外、世界に例はない。

インフレとハイパーインフレの発生原因は全く違う。インフレは需給のアンバランスで起こるが、ハイパーインフレは中央銀行の信用失墜で起こる。他国が現在直面している危機はインフレだが、日銀が直面している危機はハイパーインフレリスクなのだ。深刻度も異次元である。

21年度上期の日銀の保有長期国債の平均利回りは0・226%。3月23日現在の10年物金利は0・22%だから、あとほんの少し長期金利が上昇すれば評価損が発生する。発行国債の半分もの膨大な量の国債を保有しているのだから、評価損の額も膨大になる可能性がある。

3月期末に3日間連続で「指し値オペ(0・25%で無制限に買い入れる市場操作)」を発動した理由もここにあるだろう。保有国債の評価損を避けるための防衛戦と考える。日銀は株式と債券の評価損益を5月末ごろに公表する「事業年度の決算等」の中で示す(21年は5月27日発表)。

ここで債券が評価損となれば、世界のマスコミや格付け会社、外国銀行のクレジット審査部が大騒ぎするだろう。その時点で、さらに長期金利が大きく上昇していれば、評価損の大きさにショックが走るかもしれない。

袋小路の日銀

また、短期の政策金利を上げる手法は現在、日銀当座預金ヘの付利金利引き上げしかないといわれている。日銀当座預金の残高は543兆円だから1%の付利金利引き上げにつき、5・4兆円もの支払金利増だ。20年度の日銀の純利益は1兆2191億円に過ぎないから、利上げが始まればすぐに損失の垂れ流しが始まり、容易に債務超過に陥る。

債務超過になった中央銀行が発行する通貨が信認を持ち続けるには、以下の三つの条件が必要だ。

(1)債務超過が一時的であること、(2)債務超過が金融システム救済のためであり、中央銀行自身のオペレーションはまともであること、(3)政府が黒字で、中央銀行の損失を補填(ほてん)できること──だ。今の日銀は、この三つの条件のどれ一つとして満たしていない。

日銀が債務超過になれば、政府が資本投入すればよい、という人がいるが、現在の政府財務は毎年巨額な赤字だ。債務超過分は日銀が刷った紙幣で国債を買い取り、政府がそのお金で資本投入をするとなれば「何、それ?」の世界だ。タコが自分の足を食べるようなことを発表すれば、その瞬間に日本売りが始まるだろう。

要は、日銀が金融引き締めをしようとすると、日銀自身が債務超過に陥ってしまうのだ。債務超過は中央銀行の信用失墜の最たるものであり、そのような中央銀行が発行する通貨は暴落し、ハイパーインフレに進む。

一方、債務超過を恐れて引き締めを回避すれば、インフレはますます加速する。もはや袋小路だ。金融引き締めができなくなった中央銀行は、すでにその体を成していない。日本は悪性インフレかハイパーインフレに陥らざるを得ないのだ。

日銀はライヒスバンク?

このような状態になった時に考えられる対処法は以下の三つだ。いずれも日銀の負債の圧縮にほかならない。

(1)法定通貨を円からドルに換える、(2)1946(昭和21)年のように預金封鎖・新券発行を行う、(3)第二次世界大戦後のドイツのように中央銀行の取り換えを行う──。

私は(3)の手法が適切だと思っている。46年は終戦後だが、日本はまだ明治憲法下だった。私有財産権が確立された現憲法下で(2)を行った場合、後に訴訟が頻発する可能性がある。一方、(3)では日銀の倒産・解散なので、倒産会社の負債が消滅するだけだ。私有財産権を犯したとのクレームは回避できる。

この手法を取るには、日銀を残務処理機関として残し、新中央銀行から新通貨で資本投入を受ける。その新紙幣1枚を、例えば福沢諭吉1万円札1000枚と交換するのだ。財務内容が健全な中央銀行が創設されればハイパーインフレは終息するし、国民の塗炭の苦しみと交換に究極の財政再建が成される。終戦後のドイツで国力、供給能力などは何も変わっていないのにライヒスバンク(旧中央銀行)を廃し、代わりにブンデスバンク(新中央銀行)を創設し、ハイパーインフレが沈静化されたことで、実証されている。

中央銀行は、社会に必要不可欠なインフラであるがゆえに空白期間は許されない。日銀に出口(インフレ時に債務超過にならずに金融を引き締める方法)がない以上、新中央銀行の設立準備をなるべく早く開始すべきだと考える。そして、平時に財政健全化を怠り、財政ファイナンスを行えば、必ずやこのような悲惨な目に再度遭うことを頭にたたき込まねばならない。二度とこのような愚行を繰り返さないために。

「1ドル500円、そしていずれハイパーインフレがやってくる」伝説のディーラー藤巻健史氏の警鐘

経常収支悪化、マイナス金利、米の量的引き締めが出そろう「悪夢」が近づく

原真人 朝日新聞 編集委員2022年05月19日 藤巻健史

「思い切った金融緩和で物価を上げれば、日本経済はデフレから脱却して高成長を実現できる」――。

安倍晋三首相がそう言ってリフレ政策を掲げたとき、その意を受け、「黒田バズーカ」と呼ばれる異次元の金融緩和策をぶち上げたのが黒田東彦・日本銀行総裁だった。あれから9年、資源高が原因とはいえ、政府・日銀が目標としてきた2%インフレがようやく実現しようとしている。それなのに、世論は急速に進む円安と輸入インフレをまったく歓迎していない。政府はむしろ世論の反発におびえ、物価高対策に巨額の予算を投じる。しかし、ひとり日銀はそんな動きに目もくれず、異次元緩和を続ける姿勢を崩さない。

数年前まで、経済界やマーケットから称賛され、少なからぬ国民からも支持されたアベノミクス。あれは日本経済を活気づける特効薬だったか、あるいは一時の覚醒を得るためだけのモルヒネだったか。9年たって見えてきた実像について、関係者や経済専門家たちに改めて問うてみたい。アベノミクスとは何だったのか、と。

まずは、経済評論家の藤巻健史さんに聞いた。かつて米モルガン銀行東京支店長の時代に「伝説のディーラー」と呼ばれ、参院議員を務めていた際には、安倍政権や黒田日銀に異次元緩和の危うさを問い続けた人である。

1ドル=400~500円の円安もありうる

――1ドル=130円超と20年ぶりの円安水準となりました。外国為替市場で急激な円安ドル高となっていますが、なぜこのような動きが出ているのですか。

「ロシアによるウクライナ侵攻とか、新型コロナの感染拡大とかが市場を攪乱していると誤解している人も多いが、基本的には、いまの金融市場の混乱は長らく世界中で異常な金融緩和が続けられ、市場でお金がジャブジャブになっていることがもたらしたものです」

――どういうことですか。

「米国の中央銀行FRB(連邦準備制度理事会)はいま超金融緩和をやめて出口政策に向かっており、金融引き締めを急ごうとしています。しかし本当はもっとずっと早く着手しなければいけなかったのです。FRBは、1980年代後半の日本のバブル経済をもっと研究しておくべきでした。それができていなかったので、今回、金融引き締めがずいぶん遅れてしまったのです」

――日本のバブルの研究しておけば、FRBの対応は違ったものになったというのですか。

「日本では85~89年に土地や株などの資産価格が急騰しました。その資産効果がものすごい狂乱経済をもたらしました。当時の日銀の澄田智総裁は後に『消費者物価ばかり見ていて、不動産価格などを見ていなかった』と反省しています。それこそ今の米国が教訓とすべきことです。米株価はいまも史上最高値圏にあります。いわば投資家全員がもうかっている状態です。そんなときの資産効果はものすごいものがあります。たとえば、バブル期の日本では、飛ぶように売れた高級車の名にあやかって『シーマ現象』と呼ばれる経済状態になりました。経済はものすごく回転していたのに、なぜか消費者物価は安定していたので金融引き締めが遅れたのです」

――バブル経済時の日本の消費者物価はどうして安定していたのでしょうか。

「毎年30~40円幅の円高ドル安が起きていたからです。それが輸入物価のデフレ要因となり、インフレ圧力と相殺しあったのです。しかし、いまの米国ではそれと比べるとドル相場がずっと安定しているので、当時の日本以上にインフレ圧力が強いはずです。しかも世界的な金融緩和、つまり中央銀行によるおカネの刷りすぎで資産効果がものすごいことになっている。株が市場最高値で、地価も上がっている。そこにコロナ・ショックとウクライナ・ショックによる供給制約が発生したことが相まって、世界経済に強いインフレ圧力が加わっているのです」

――そのなかで急激な円安が進んでいるのはどうしてですか。

「いまの円安は3つの要因から起きています。第一に、経常収支の動き。貿易赤字が膨らみ、経常黒字額が大幅に減ってきています。第二に、日米金利差。米国で急激な利上げが始まり、マイナス金利にとどまったままの日本との間で金利差が広がっています。どちらも円安ドル高要因ですが、この二つがこれほどそろって起きたことはなく、初めてのことです。こんなにわかりやすいマーケット状況はありません。米国では史上最大の金融緩和と、40年ぶりのインフレが同時に進んでいます。そんなものが本来両立するわけがありません。インフレが最大の問題になりつつあることもあり、金融引き締めはかなり進むでしょう。一方、日銀は異次元緩和を続ける姿勢を崩さない。必然的に円安が進むしかないと投資家は自信をもって円売りドル買いをするでしょう。基本的に今の円安はこの2大要因で進んでいます」

「そして、もう一つ大きいのは米国の金融政策で6月から量的引き締めが始まることです。テーパリング(量的緩和の縮小)を昨年11月から始めているので、たいして違ったことが起きないと勘違いしている人が多いが、まったくレベルが違います。テーパリングというのは、ゆるやかだけどまだ山を登っている状態です。しかし量的引き締めというのは、山を下ることです。ぜんぜん景色が違う。この3つで円安が進んでいるので、僕はものすごい円安になってしまうのではないかと思っています」

――この円安はどこまでいくと思いますか。

「僕はかなり行くと思っています。1ドルが400円、500円になってもおかしくない。1000円になったら日銀はもうつぶれてしまっているでしょうね。日銀が債務超過になったら紙幣は紙切れ、石ころと同じです。そうなれば1ドル=1兆円でもおかしくない。天文学的数字になると思う。インフレというのはモノとおカネの需給関係で起きるものですが、ハイパーインフレというのはそれと異なり、中央銀行の信用失墜で起きるものです。インフレとハイパーインフレは経済的な意味がまったく違う。そして中央銀行の信用失墜の最たるものが債務超過です」

日銀が債務超過になるのが一番怖い

――どうも日銀は「債務超過になってもそんなひどい事態にはならない」と考えているようです。藤巻さんは議員時代、日銀の債務超過の可能性について黒田総裁を追及していましたね。

「黒田総裁は『一時的にはそうなるかもしれないが……』と最後は嫌々答えていました」

――先日、ご長男の藤巻健太・衆院議員(維新)がこの問題を引き継いで、国会で黒田総裁に質問していましたね。

「黒田総裁はまた『一時的にはなるかもしれない』と答えていました。そして『日銀は通貨発行益があるから大丈夫』と言っていましたが、冗談じゃない。日銀にはこれから通貨発行益どころか、経常的な通貨発行損が出るはずです」

「中央銀行が債務超過になっても大丈夫なのは三つのケースだけです。1番目は債務超過が一時的である場合。2番目は金融システム救済のためであり、中央銀行自身のオペレーションがまともなこと。3番目は税金で中銀に資本投入ができる場合です。日銀は残念ながら一つも当てはまりません。ちなみに政府の資本投入を前提に政策的に日銀財務を赤字にしてしまうのは、いわば予算行為です。それを前提に赤字になってもいいという政策はおかしい。予算行為というのは国会の承認でおこなうわけで、それを黒田総裁ら日銀の政策決定会合メンバー9人だけで決めるのはおかしい」

――債務超過になった中央銀行も過去にはありますが。

「スイス国立銀行(SNB)が債務超過になっても大丈夫だった例としてあげられます。ただ、SNBの場合は、2009年以降に発生した欧州債務危機のとき、通貨スイスフランがユーロに対し強くなりすぎて、ユーロ圏からの逃避マネーが流入しやすくなっていたのに対する防衛という意味がありました。このためSNBはスイスフランを売って、ユーロ債を買っていたのです。しかしスイスフラン買いの圧力に抗しきれず、2015年に無制限介入による相場の上限防衛を放棄。スイスフランは急騰しました。抱え込んでいた大量のユーロ建て資産に巨額の為替差損が出ることになり、SNBは債務超過状態に陥りました」

「ただこのケースはスイスフランの信認が強すぎるという問題なので、スイスフランを発行するSNBが債務超過を解消することは難しくはありません。債務超過が一時的だとマーケットも認識していました。しかし日銀の場合は、円の信認が弱いなかでの債務超過となります。解消はできず、どんどん悪くなっていくしかありません」

――日銀が債務超過になったら、何が起きますか。

「海外の金融機関が日銀の当座預金を閉じて、日本市場から引き揚げるでしょう。そのことの重大さがあまり理解されていないようですが、日銀の当座預金口座がなければ、日本市場では銀行の仕事ができません。すべての銀行間取引に必要な口座です。約束手形だって資金の動きは日銀当座預金を通じてのやりとりです。全部の金融取引が日銀当座預金を経由するわけです。とくに重要なのは為替取引です。邦銀Aが米銀Bからドルを買うときには、Bは米連銀にあるみずからの当座預金から邦銀Aの口座へドルを移す代わりに、日銀にあるAの口座からBの口座に円を移してもらいます」

「昔、私は務めていた三井信託銀行を辞め、米モルガン銀行に移りました。そこで一番驚いたのは、『政府も中央銀行ももしかするとつぶれるかもしれない』という前提で取引枠が設けられていたことです。邦銀では取引相手がG7(先進主要7カ国)の国だったら、国債取引でも中央銀行取引でも、取引金額に制限がなく青天井でした。しかしJPモルガンでは、この国とはここまでしか取引しちゃいけない、という制限がありました。だから日銀が債務超過になったら、外国銀行は日銀との取引枠を減らしてくると思います。邦銀はそんなことはやらないでしょうが、日銀が債務超過になったら外銀は日銀の当座預金口座を閉鎖するはずです。株主の監視の目が厳しい米系金融機関は特に厳格にやるでしょう」

「そうなったら日本企業はドルを買う手段がなくなります。日本で外国為替取引ができなくなってしまうことだって十分ありえるので、日本経済は干上がってしまいます。外資企業はみな撤退してしまうでしょう。国債や株式は投げ売り状態になります」

新しい日銀を作って出直すしかない

――そんなことになったら、日本経済は立ち直れなくなってしまうのでは?

「もちろん日本経済にも日本の市場にもまだまだ魅力があります。そのときは日銀をつぶして、健全財政の新しい中央銀行を作れば、外銀もまた戻ってくるでしょう。私はよく日銀がつぶれてしまうという表現をしますが、たしかに日銀は自分で紙幣を刷れますから資金繰り倒産はしません。しかし信用を失った場合、通貨の信用も失墜しますので、その国の通貨の信用を回復するためには、日銀を廃し、新しい中央銀行を作らざるを得ないのです」

――藤巻さんは国会でそのような問題意識を黒田総裁にもぶつけてきました。黒田総裁に危機感はあるのでしょうか。

「あります。彼は頭がいいからわかっていると思います。ビクビクしていると思う。それでも今のような政策を続けているのは確信犯だということです。自分の任期である2023年春までは逃げ切れるだろうと思ったのでしょう。しかし逃げ切れそうになくなりました。最近、健太が国会で『金利を1%上げたとき、日銀に500兆円の負債があれば、5兆円の金利支払いが生じる。日銀には1兆円しか収入がないのだから、すぐ赤字になるのでは」と質問したら、黒田総裁は『日銀には負債もあるが、資産もあるから大丈夫』と答えていました。まったく噓八百です。資産のほうは固定金利だから満期が来て新しい金利に置き換わった分しか収入は増えません』

――日銀がやっているのは政府財政を日銀が支える財政ファイナンスですね。ただ、これは米欧の中央銀行もやってきたのではないですか。

「米国もやっているから大丈夫というのは、ぜんぜん違う。規模がもっと小さいので参考にはなりません。欧米の中銀は日銀がここまでやっても大丈夫だから、少し小規模にやってやろうと、かなり後ろからついてきただけです。日銀はいわば炭鉱のカナリアです。日銀はすでに国債の発行残高の半分近くを買っています。また1年間の新発債と借換債の発行額合計140兆円のうち、日銀は一時8割近い110兆円を買っていました。米国の中央銀行FRB(連邦準備制度理事会)はリーマン・ショック直後に国債買い入れをすごく増やした時期もありますが、その後はせいぜい発行額の1割くらいのものです。財政への影響は日本に比べ、はるかに健全です。FRBはいま、当座預金金利(支払い利息)をどんどん上げていますが、保有資産のほうの受取利息が日銀と比べて段違いに多く、逆ざやにはなりません」

――日銀は「我々がやっているのは財政ファイナンスではない」と言い続けていますが。

「財政ファイナンスの定義で言えば、日本銀行金融研究所が発行した『日本銀行の機能と業務』という本で、金融政策の独立性について書いた章にちゃんと書いてあります。『中央銀行による政府への信用供与は、多くの国で法律により厳しく制限されている』と。国債の発行残高の半分を買っているというのは、まさにその『中央銀行による信用供与』もいいところではないですか。日銀がやってはいけないことなんです」

――そこを修正できなければ、円安はまだまだ止まらないということですね。

「FRBは、これまで世界中でばらまいていたドルを引き揚げ始めています。これからドルの争奪戦が始まるでしょう。地方銀行の経営が危なくなってきます。日銀のせいです。購入資産の評価損が生じてしまう運用サイドの金利上昇(=価格低下)は痛手です」

問題の根源はイールドカーブ・コントロール

「マイナス金利政策で銀行経営が悪化したとよく言われますが、違うと思います。実際にはマイナス金利が適用されているのは日銀当座預金のうち、ほんの一部です。日銀の異次元緩和で一番いけないのは、長期国債の爆買い、つまり量的質的金融緩和です。日銀が長期国債を買い始めると、長期金利が下がります。長短金利差、つまりイールドカーブがなくなり、利ざやで稼ぐ銀行の収益源がなくなってしまうわけです。これでは地銀はもうかりません。だから能力もないのに海外事業に次々と進出してしまったのです

「邦銀は円をドルに替えて運用しているのではなく、ドルで調達し、ドルで運用しています。レポ取引(債券を貸し出して現金を調達する取引)でドルを短期調達している地銀は、調達金利の上昇も、評価損を計上せざるを得なくなる運用サイドの長期金利上昇(=価格低下)も痛手です」

「こういう事態を招いたのは日銀のせいです。地銀を海外に押し出す環境を作り、その地銀が米国の長短期金利上昇でおかしくなってきたのですから」

――日銀は現在おこなっている「イールドカーブ・コントロール(長短金利操作)」をやめるつもりはないようです。

「日銀のイールドカーブ・コントロールは一重に政府の財源調達を助けるための政策です。『日銀が長期金利を引き下げて、喜ぶ人は誰か?』と国会で聞いたことがあります。住宅ローンはほとんどが変動金利なので、借り手のメリットはそれほどありません。社債が長期金利ですが、国民にかかわるほとんどの金利は長期金利とは連動していません。では、長期金利を下げて一番助かるのは誰かと言えば、政府です。この政策は財政破綻を延命させる策、借金体質を延命するための財政ファイナンスなのです」

「黒田日銀がスタートした2013年に少しやったとしても、すぐに終了させておけば良かったものを、日本のお得意の危機先送りをしてしまいました。かつて破綻した大手銀行や大手証券会社がやっていた飛ばしのようなものです。そのうみが、かなりたまってしまったということでしょう」

――黒田総裁も急激に円安水準になって批判を浴びると、「極端に為替レートが動くのは困る」と説明するようになりました。

「『悪い円安』」という言い方はおかしいと思います。為替というのは経済環境に合わせて、ものすごく動くべきものです。自国通貨が高いのと安いのと、どちらが悪いのかは経済のステージによって違います。僕が以前ずっと『円安がいい』と言っていたのは、自国通貨安というのは景気が悪いときに景気を良くする武器だからです。だからこそ『通貨戦争』とか、通貨安による『近隣窮乏化政策』という言葉が言われるわけです」

「ところが通貨高がいいというケースもあります。それはインフレを防止したいときです。インフレ防止の最大の武器が通貨高。だから今のようにインフレに苦しむ米国にとっては、ドル高が望ましく、日本が(円買いの)為替介入をしたいと思っても許さないでしょう」――日本にとってはいま、円高と円安、どちらが望ましいのですか。

「このあと日本でもインフレが加速していくのなら円安を止めないと、

電気・ガス、ガソリン、小麦、トウモロコシなど、生活にかかわる物価の上昇が止まらない。コロナ禍やウクライナ侵攻に伴う国際商品の供給難に加え、輸入物価を押し上げる円安が進んでいるからだ(下のグラフ)。

一方、今年の春闘は賃上げ率が例年並みの2%強にとどまり、「インフレ下の低賃金」の構図が定着。生活はじりじり苦しくなっている。

円安の直接的な理由は、米国が長年の金融緩和・低金利政策に終止符を打ち、正常化とインフレ抑制に向けて強力に動き出したことにある。

米国はゼロ近辺だった政策金利を3月に0.25%上げた。5月には0.5%上げ、年内に3%程度にする見通しだ。金融緩和で膨らんだ保有資産を圧縮する「量的引締め」にも進む。

日銀は「指し値オペ」で低金利を市場に徹底

一方、日本は9年前にアベノミクスが始まって以来、低金利と金融緩和を今も続けている。このため日米の金利差が拡がり、投資家は低金利の円を売って金利が高いドル資産(米国債など)を買っている。これで円安(ドル高)が進む。

ところが日銀は円安に歯止めをかけるのではなく、逆に拍車をかけるような対応をしている。

4月下旬に行った「指し値オペ」がそれである。10年国債を利回り0.25%で無制限に買い入れるという市場操作で、「金利は0.25%以上には上昇させない」と宣言したのに等しい。投資家は安心して一層の円売りに走った。

黒田総裁や鈴木財務相は「急速な円安は好ましくない」「悪い円安だ」と、円安を口先でけん制しているが、市場では誰も本気にしていない。

発行国債の半分を保有、金利上昇なら巨額の評価損

日銀や政府が、円安・物価高の原因である金融緩和の是正に動こうとしない理由はなにか――背景にあるのは、日銀の財務内容の異常な悪化である。

「値上げの春」である。ロシアによるウクライナ侵攻がエネルギー価格や消費者物価の上昇に拍車をかけている。新型コロナウイルス感染症と物価高のダブルパンチから国民生活を守るためとして、給付金や消費税の減税を含む経済対策の提案・検討が政党から次々と浮上してきた。

参院選をにらんだ大衆迎合・「ばらまき合戦」の感は否めないにしても、社会的・経済的弱者の支援など必要性はある。有効かつ有意義な政策はどうあるべきか、を考えねばならない。政党とメディアを巻き込む大いなる論戦を望みたい。

インフレを実感、食品も雑貨も軒並み値上がり

近所のスーパーで買い物をするたびに、食料品や日用品の値上がりを実感する。焼きそば、カニかまぼこ、コーヒーからトイレットペーパーまで、値上がりしていないものを探す方が難しいくらいだ。1割以上値上がりしたものも少なくない。政府がインフレーション(物価の全般的な上昇)を正式に認めるのはまだこれからだが、日々の生活実感としては間違いなく我々はインフレの中にいる。

もともとは世界経済がコロナ禍から立ち直る中でエネルギーや食糧価格の上昇が起きていたところへ、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う経済制裁や混乱で世界的なインフレ傾向に拍車がかかっている。その大きな渦に日本が巻き込まれているといっていい。

日本銀行が2022年4月7日に発表した3月の「生活意識に関するアンケート調査」では、1年前より物価が上がったと回答した人は81・2%に上り、2015年9月の調査以来、6年半ぶりの高水準となった。暮らしについては41・7%の人が「ゆとりがなくなってきた」と答えた。この比率は4月以降、さらに上がるに違いない。

ロシアの侵攻を一刻も早くやめさせたり、石油輸出国の増産を促したりすることが大切だが、それらはすぐには実現しそうにない。また、かつては日本を含む諸国に強い労働組合が存在し、賃上げ闘争によって生活防衛をある程度果たせた時期もあったが、いまや昔話だ。現実には、それぞれの国が弱者救済・生活防衛の政策対応を迫られている。

円安・インフレ対策で資産運用を始めるべき?山崎元の親切な回答

山崎 元:経済評論家・楽天証券経済研究所客員研究員

山崎元のマルチスコープ

特集・連載の更新を通知

2022.4.27 4:15

ウクライナを舞台にした武力衝突は、それ自体として早期終結が望ましいが、「予想の問題としては」長引きそうだ。ロシアに対する経済制裁は続くだろうし、小麦などの世界的な不足も継続するだろう。これらは、米国の軍需産業やエネルギー産業、さらに金利の上昇を通じて金融業などにとっては収益の改善要因だ。

嫌な言葉だが「遠くの戦争は買い」という相場格言を思い起こす。米国の景気に急ブレーキが掛かる可能性は小さいようにみえる。

しかし、それ故に、米連邦準備制度理事会(FRB)は、インフレ抑制の成果が出るまで利上げとバランスシートの縮小、すなわち金融引き締めを続けるだろう。この過程のどこかで、株価は大きく下げる可能性が大きい。

金融引き締めの進行が確実視される中で、株式投資を勧めるのは気が引ける。

一方的な円安への賭けは危険

円高のリスクもある

円安の進行は日々のニュースで印象づけられていることもあって、確実な円安トレンドが今後も継続するようにみえなくもない。だが、「円安が続く」とみることに小さからぬリスクがあるように思える。

現在の円安の主な理由は、日米の金融政策の違いだ。金融引き締め姿勢が明確なFRBに対して市場が反応し、米国の長期金利は上昇している。一方、日銀は緩和的な金融政策の継続を宣言していて、特に長期金利(10年国債の流通利回り)を上限0.25%で抑え込むなど、方向性が真逆に見える。

仮に円安に賭けるとした場合に心配なのは、少々先まで含めた日米の金融政策の差が「現在が最大に見える状況」にあるのではないか、ということだ。

心配なのは、日銀の金融政策の転換が見えてきた時点で、この「差」が縮小することだ。そして、それは十分起こり得る。

政府による、日銀の政策委員会審議委員における交代人事に、その可能性が垣間見える。金融緩和政策に積極的な片岡剛士氏の後任に、必ずしも現在の金融緩和政策に賛成ではないと目される高田創氏を充てた。この延長線上を想像するに、来春の日銀の正副総裁人事で、現在の金融緩和路線を修正しようとする人事を行う可能性にリアリティーがある。

日銀の金融緩和政策が終わることが意識されると、大幅かつ急激な円高が発生する可能性がある。

こうした予想は、既に現在直ちに意識される可能性もあるし、7月の審議委員交代時、あるいは年末から来年初にかけて日銀総裁人事が話題になる時点で、為替市場の材料になる公算が大きいように思う。

一方的な円安への賭けは危険だ。

投資は「長期では」報われる

長期前提なら今始めても構わない

米国をはじめとする株価下落の可能性と、急激な円高の可能性、その2点から、筆者は「短期的な」投資・資産運用で収益を上げようとする試みに賛成しない。もちろん短期的にも、株価は上昇する可能性が十分あるし、円安がさらに進む可能性もある。

しかし株価と為替レート共に、いかにもリスクが大きい。そのため、例えば「当面の物価高に対する対策として投資を始めてみよう」と思うような個人には、向こう1年くらいは「待つ」ことをお勧めする。

一方、株価の2〜3割の下落は時々起こることで、それがいつ起こるかは全く予想できないことだ。また、時々の株価や為替レートにはその時点で利用可能な情報や市場参加者の予想が反映していると考えられる。

こうしたことを十分理解した上で、長期的に投資することで成果を上げようとしている投資家には、「当面リスクが大きいから、株式投資のリスクを縮小した方がいい」とは言わない。「売っておいて、安値で買い戻す」投資行動は、見かけ以上に難しく、プロ・アマの別を問わず、うまくいきにくいからだ。自分にとって適切な大きさのリスクでの資産運用をじっと続けるのがいい。

また長期を前提に投資するなら、今、投資を始めるのでも構わない。原則論として、始めるのに良いタイミングの見つけ方などというものはないからだ。

諸々を考えて「投資はやめておいた方がいい」と思うのは、当面の物価高への対策を理由に、短期で成果を出そうと思っているような人に対してだけだ。

原則論として「タイミングは判断できない」と思うものの、向こう1年はいかにもリスクが大きいと思うからだ。すなわち、本稿の筆者は原則論を少し逸脱して、親切をしているつもりだ。しかし、親切のつもりが無駄なお節介であるかもしれない。

山崎元がお勧めする

「長期投資の運用対象」とは?

長期投資の運用対象は、全世界株式(日本株を含む)のインデックスファンドで信託報酬率の低いものに投資するといいと筆者は考えている。例えば、「eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)」などが挙げられる。世界の投資家が運用指標とするS&P500種株価指数との連動を目指すインデックスファンドとの比較などの詳しい理由は、水瀬ケンイチ氏と筆者の共著である『全面改定 第3版 ほったらかし投資術』(朝日新書)を参照してほしい。

なお、対面営業の証券会社を利用している方には、窓口で手数料が安いインデックスファンドの扱いがない場合が多い。同じく全世界株式の株価指数をターゲットとして運用する上場投資信託(ETF)を長期保有することをお勧めする。例えば、「MAXIS全世界株式(オールカントリー)上場投資信託」(銘柄コード2559)などだ。

東京証券取引所の上場商品なので、扱いがあるはずだ。買ったら売らずに、長期保有することが重要だ。

藤巻氏の主張は荒唐無稽か

ゆうちょ財団は、前身の郵貯資産研究協会時代から金融経済をテーマに、アナリスト、評論家、実務者などを招いてセミナーを開催してきた。2007年10月のゆうちょ財団への組織改編後は、「ゆうちょ資産研セミナー」と銘打ち、日本総研主席研究員藻谷浩介氏、東京大学教授伊藤元重氏、日銀副総裁岩田規久男氏といった金融界、学界の錚々たる識者を招聘し、喫緊の課題について示唆に富む講演会を9回にわたり開催し、好評を博した。その中でも、最も異色の講演者は2013年2月のセミナーに登場した藤巻健史氏ではないだろうか。同氏は外資系の銀行でトレーダーなどの実務を経験した後、金融の現場を熟知する評論家として言論活動を始め、自らの主張を実現するため国会議員になったという行動派だ。 藤巻氏の主張は一貫している。その内容は近著の『迫り来る日本経済の崩壊』に詳しいが、その要旨は以下の通りだ。

「失われた二十年」に象徴される日本経済の低迷はひとえに国力に見合わない円高が原因であり、本来ハイリターンを求めて海外投資に向けられるべき資産がリターンの少ない国債など国内投資に滞留し円が高止まりした結果だ。低迷を続ける経済を浮揚させるための景気対策の財源として発行される国債の残高は瞬く間に膨張し、国と地方の借金はこの20年で3倍となり一千兆円を超えた。

借金の返済方法は、所得税や消費税を50%にアップするなどといった大増税しか考えられないが、現実には国民に受け入れられない。誰も有効な解決策を見い出せないでいるうちに、一昨年12月に誕生した安倍政権は日銀総裁に黒田氏を登用し、タッグを組んで「異次元の量的金融緩和」を開始した。この一環として日銀は、毎月売り出される10年国債の約70%を買い占めるなど市場から大量の国債を買い始め、2014年末には長期国債保有高を190兆円まで増大させるとコミットしている。一見この緩和で大幅な円安株高が実現し、経済再生が現実のものになったかのように思われるが、これほど大量のマネーを市場に投入しても、安倍政権誕生後円安は10円程度しか進んでおらず、株高も15,000円台で打ち止め状態だ。一方で、日銀の国債市場介入で市場は脆弱化し、長期金利上昇という財政赤字へのアラームも鳴らず、財政再建をますます困難にしている。さらに一端緩めた金融政策をどこで引き締めに転ずるか、出口問題が喫緊課題だが、その対策を政府も日銀も持っている様子は無い。民間金融機関も徐々に国債を手放し始めており、日銀もいずれ大量の国債購入に終止符を打たざるを得ず、売買が成立しなくなった国債は大暴落し金利は高騰し、我が国は財政破綻への道を突き進むしかない。国債はデフォルトし、円も大暴落してハイパーインフレが何も知らない国民を襲い、塗炭の苦しみに陥るのは避けられない。だが、この異次元の大幅な円安が日本経済の再生をもたらすという皮肉な結果になるだろう。1990年代末の財政破綻を劇的なウォン安で乗り切った韓国のように起死回生の一手になるに違いない。

藤巻氏は、国会議員として国会の関連委員会の場で、財務大臣や経済再生担当大臣にこの借金の返済方法を質問し、黒田日銀総裁にも量的緩和の出口策を問い質したが、まともな答弁は無かったという。質問自体が相手にされなかった感があるが、方策が無いというのが真相だと藤巻氏は断言する。政府が、国政を円滑に運営し行政サービスの水準を維持するためには、予算編成上国債に頼る歳入構造を変えることはできず、借金は今後とも増大し続け、いずれ財政破綻に陥らざるを得ないと示唆すれば、国民の間にパニックが起こることは間違いない。危機感は共有できても、藤巻氏の議論に乗るわけにはいかないというのが現実ではないか。民間金融機関が国債の保有を徐々に減らさしていることが危機を煽ることにもなりかねず、海外の投資ファンドが国債売りを仕掛けてくれば、暴落による金利の高騰を避けるため日銀は何としても買い支えなくてはなるまい。

政府が財政破綻回避策について極秘のチームを立ち上げ検討に入っているという話は聞いたことが無い。極秘なのだから、漏れないのかもしれないが、国会質疑やメディア報道の一端にそれらしき記述が出て来たということもないようだ。いずれ国債のデフォルトで財政の破綻は避けられず、ハイパーインフレで借金を帳消しにするしかないという藤巻氏の主張を過激で荒唐無稽と突き放すことは簡単だが、この問題に的確かつ有効な解決策を提示できた専門家はいるのだろうか。国の財政制度等審議会は、2020年度に国・地方の基礎的財政収支均衡という目標を達成しても、その後に収支改善を行わなければ、名目3%・実質2%の経済成長が続いたとしても、2060年度には8,000兆円を超える借金が積み上がり、他方で、現在のGDP比2倍超の借金を2060年度でGDP並み(約2,000兆円と想定)に圧縮するためには、GDP比で7%近い大幅な恒久的収支改善策が必要と推計している(「財政健全化に向けた基本的考え方」(平成26年5月30日答申)及び本コラム「国と地方の借金は誰が背負うのか」参照)。

仮に破綻を先送りにする方策だけしか講じることなく、破綻に直面した世代には耐え忍んでくれという姿勢であるとすれば、国の将来を託された現政権としては責任を果たしたとは言えまい。早急に、財政破綻に危機感を共有する専門家や国の財政政策に責任を有する与野党を超えた国会議員・官僚を結集し、政府、国会一体でタスクフォースを立ち上げ、財政の将来を見通して今講ずべき施策を取りまとめ実施すべきだ。国民にも事態の急迫性を十分説明し、仮に過酷な痛みや負担であっても背負う覚悟を持つように働き掛けるべきではないか。その上で万が一の事態も想定して、出来るだけソフトランディング可能な方策も準備しておく必要がある。今後更なる高齢化の進展等財政を取り巻く情勢は厳しいと見込まれるが、痛みや負担は世代間に渡って等しく分担する仕組みが不可欠だ。英知を結集し、行動を起こすのに、残された時間はわずかしかないと思えてならない。

インフレと円安の関係は? 日本の将来と外貨預金について考えよう

モノやサービス全体の値段が、継続的に上がっていくことをインフレーション、略してインフレといいます。インフレになると、これまでと同じ生活を続けていくために、これまでよりもたくさんのお金が必要になります。

インフレは、為替レートにも影響を与えます。例えば日本がインフレになると、外貨との交換の比率である為替レートは円安に動きやすくなります。海外旅行などの予定がなければ、普段、為替レートを意識することはあまりないかもしれませんが、為替レートの変動は、実は、国内での生活にも影響を与えています。今回は、インフレと円安の関係について、さらには日本の将来や、日本で暮らす私たちの生活について、長い目で考えてみます。

外貨預金のご留意事項について、はじめにお読みください。

インフレが円安を招く(もしくは円安がインフレを招く)理由とは

インフレが進むと、為替は円安に動きやすくなります。その理由は何でしょうか。インフレになってモノの値段が上がると、相対的にお金の価値が下がります。例えば、これまで1,000円で買えたものが、1,200円に値上がりしたとします。同じものを買うためにたくさんのお金を払うので、円の価値は下がっているといえます。円の価値が下がると、円と外貨を交換するときの比率である為替レートにおいても円の価値が下がるため、円安の原因になります。

逆に、円安がインフレを招くこともあります。円安になると、海外では日本の製品が安くなり買いやすくなります。日本では海外に輸出をする自動車メーカーなどが経済的に大きな割合を占めているので、輸出が増えて企業の業績があがると景気が良くなります。景気がよくなると、お給料も上がり、モノがよく売れてインフレが起きやすくなります。

インフレには、良いインフレと悪いインフレがあるといわれています。良いインフレは、先ほど紹介した景気が良くて物価が上がるインフレです。景気が良いと、モノがよく売れますから、需要が供給を上回り、モノの値段が上がりインフレになるのです。景気が良いときは、給与も上がりやすいため、モノの値段が上がっても、それほど気にならないかもしれません。一方、悪いインフレは、例えば原材料の値上がりなどで、モノを作るための費用が高くなり、その結果、モノの値段が上がるインフレです。日本は食品をはじめたくさんのモノを輸入しています。円安により輸入材料の値段が上がれば、その分、企業のコストは増え、利益は減ります。給与は増えていないのに、企業が利益を上げるために商品の値段を上げると、生活は圧迫されてしまいます。

インフレ、円安を招く要素は?

どのような状況が、インフレや円安を招くのでしょうか。もう少しくわしく、インフレや円安を招く要因について見てみましょう。代表的なものを紹介します。

では、現在の日本はどのような状況なのでしょうか。将来、どのようなことが起きる可能性があるのでしょうか。

日本では少子高齢化が進んでいます。65歳以上の高齢者が増える一方で、現役世代が減っています。それに伴い、医療費も急激に増えています。日本には公的医療保険制度がありますが、その費用が増加しているのです。また、日本の公的年金は、現役世代の保険料で高齢者の年金を負担する仕送り方式で運営されています。高齢者に対する現役世代の減少は、年金財政の収支に大きな負担を与えています。医療や年金のための社会保障費が大きく増えているのです。

そのため、日本の財政は、支出が収入を大きく上回り毎年たくさんの赤字がでています。家計でいえば、年収よりも年間の支出が多くて、毎年借金をしている状態です。この借金が年々積み上がって、年収の10倍以上にもなっています。

税金による収入だけでは足りずに、現在すでに、日本はたくさんの借金を抱えていますが、今後はさらに税収が減ってしまう可能性もあります。人口が減っているからです。人口が減って、働き手が減れば企業活動も縮小し、国に入る税金も減ることになるでしょう。

このような経済情勢では、円安が進む可能性があります。冒頭でご紹介した通り、円安はインフレにつながりやすいため、生活費の負担が増えることになるかもしれません。

また、2019年10月に消費税率が10%に引き上げられましたが、これは社会保障費の財源として充当されます。消費税導入時は3%、その後5%、8%と引き上げられ、今回10%になりましたが、今後どうなるかは分かりません。世界には、日本よりも消費税率が高い国がいくつもあります。例えば、フランスは20%、ドイツは19%、ノルウェーでは25%です(財務省「付加価値税率(標準税率及び食料品に対する適用税率)の国際比較(2019年10月現在)」 より。食料品など品目によっては適用される税率が異なる場合あり)。

今後、消費税率がフランス並みに20%になったら、今よりもさらにモノの値段が上がります。例えば、本体価格が15万円、現在は10%の消費税込みで16万5,000円だったものが、消費税率20%になると18万円にもなります。

では、資産や生活を守るために、どのような選択肢があるのでしょうか?

外貨預金の保有でインフレに備える

インフレに備える方法のひとつとして、外貨建ての資産を持つことがあります。外貨建て資産は為替変動の影響を受け、為替の動向によっては円資産よりも有利になる可能性があるからです。

商品の価格はこうなる

例えば、パンやオレンジが好きでよく食べる家庭だとします。パンの材料である小麦も、オレンジも、その半分ほどはアメリカからの輸入です。例えば、米ドルと円の為替レートが1米ドル=100円から、3年後に1米ドル=130円の円安になったとします。

結果

これに伴って、パンやオレンジの値段が、1.3倍になったとしたら、その分、食費の負担が増えます。

外貨資産はこうなる

円安になって、物価があがったものの、資産も増えたということになります。外貨建て資産につく利子・利息や、購入する際の手数料、利益を確定した際の税金などは考慮していないので、実際に外貨建て資産を持つ際には、そういった点も確認する必要があります。

ここまで解説したとおり、インフレや円安の要因は複数あるため、単純にはいきませんが、少子高齢化が進む日本の将来や資産運用について考えてみることは、将来の生活を守ることにもつながりそうです。

新型コロナの影響?日本もなるかもしれない「ハイパーインフレ」に備える方法

「ハイパーインフレ」といっても、あまりピンとこない人が多いかもしれません。多くの場合、戦争やその他要因による財政の極端な悪化等によって発生する経済的な危機を指しますが、新型コロナウイルスの影響で日本でも発生する可能性があると指摘する声も出てきています。「ハイパーインフレ」がどんなもので、どう備えるべきか紐解いていきましょう。

ハイパーインフレとは

ハイパーインフレに備えるには

インフレになっても安心できる環境を作っておこう

ハイパーインフレとは

ハイパーインフレとは、過度にモノの値段が上がりすぎる状態のことです。国の財政悪化やお金の供給量が増えすぎたことなどが原因でお金の価値が下がってしまい、1つのモノを買うために必要なお金の量が増えてしまうのです。

モノの値段が上がっていく状態を「インフレ(インフレーション)」といい、日本の政策では毎年2%のインフレを目標にしているくらいなので、それ自体は悪いものではありません。ただし、「ハイパーインフレ」となるとレベルが違います。

たとえば、ジンバブエという国で発生したハイパーインフレでは、インフレ率は2億3,000万%と公表されています。なんと、自国通貨ジンバブエ・ドルは約300兆ドルで日本円1円程度の価値に。

市民は普段の買い物に、大量の札束を持っていかなくてはならない事態になり、最終的には「100,000,000,000,000(100兆)ドル紙幣」まで発行されるなど、経済は大混乱になりました。

ハイパーインフレは一度発生してしまうと、国や中央銀行がコントロールしきれない危機的な状態になってしまいます。

ハイパーインフレは日本でも起こる?

実は、日本でも戦後すぐの時期にハイパーインフレが起きています。このときは預金封鎖などの手段が取られました。

現代の日本でハイパーインフレが起こる可能性は低いとされてきました。しかし、新型コロナウイルスの対応で国民1人あたり10万円の一律給付や、企業への税制優遇といった財政出動が盛んになる今、今後ハイパーインフレになる可能性もゼロではない、と指摘している経済評論家もいます。国の財政が急激に悪化し借金が増え続け、日本の信用力が急低下すると日本円の価値が低くなる可能性があるからです。

完全に他人事とはいえないハイパーインフレが、万が一起きたら…と考えると不安かもしれません。発生する確率が低いとはいえ、負担にならない程度に備えておきたいものです。

ハイパーインフレに備えるには

方法1 インフレに強い資産を持つ

株式、投資信託、外貨預金といった資産はインフレに強いとされています。基本的に物価が上がって企業の売上も上がれば、それに関連する株式や投資信託の資産としての価値も上がります。また、日本円ではなく外貨を持っていれば、インフレで円の価値が下がっても外貨の価値は相対的に上がるでしょう。

それに対し、将来の受け取り額が決まっている円建ての貯蓄型保険や債券などは、インフレに弱いという特徴があります。インフレが起きようが受け取り額は固定なので、インフレになればなるほど資産が実質目減りする状態になってしまいます。

運用商品にはリスクが付きものですが、うまく活用すればインフレに強い資産となるでしょう。

方法2 モノを生み出す技術を身に付ける

ハイパーインフレになり、実質的にお金が紙切れ同然の価値になってしまうと、物々交換が主流になるかもしれません。そうなると、自らモノを作りだす技術がある人が有利になると考えられます。

今の時代はVUCA(変動・不確実・複雑・不透明)時代と表現されます。そのような時代において、自力で食べていけるだけのスキルを身に付けることは、インフレ対策としてだけでなく、先の見えない時代を生き抜くためにもきっと役立つでしょう。

方法3 自給自足で生活する

究極の対処法ですが、お金を使わない生活にしてしまえばインフレは関係なくなります。実際、野菜を育て、魚を捕り、生きていくのに必要なものをできる限り自分で調達している人も存在します。

ただ、会社に勤めて給料をもらうなど一般的な生活をしている人が、いきなり自給自足の生活を送りたいと思ってもハードルが高く、なかなか容易にはじめられるものではないでしょう。

どうやって備える?

紹介した3つの方法の中で最も取り組みやすいのは、インフレに強い資産を持つことではないでしょうか。とくに外貨預金はシンプルな商品性で、初心者でもはじめやすいのが特徴です。

「本日の為替は1ドル〇〇円です」はニュースでもよく聞くフレーズですが、自分が外貨預金をはじめたときよりもそれが高いのか低いのかで、持っている外貨の価値が上がっているのか下がっているのかが簡単に分かって現状把握しやすい点も、初心者向きです。

外貨預金は、銀行で簡単に取引できます。「外貨預金が初めて」「いきなりまとまった金額ではじめるのは抵抗がある」という人には、月1,000円からスタートできる外貨積立がぴったりです。銀行まで行かなくても、インターネットバンキングではじめられますし、途中の積立金額の変更や停止などもネットでできます。

余裕のある人は、まとまったお金を外貨定期預金にすれば、通貨によっては円預金よりも高い金利で運用することもできます。

ただ、外貨預金は為替の変動によって円にした時の金額が変わってきます。為替の状況によっては損失を出してしまう可能性もあるため、円に戻すときは為替のチェックが特に大切です。加えて取引には為替手数料がかかります。はじめる際には、手数料も合わせて確認しましょう。

インフレになっても安心できる環境を作っておこう

日本でハイパーインフレになる確率は低いですが、「ハイパー」までいかない、マイルドなインフレは起こるかもしれません。政府と日本銀行は年2%程度のインフレ達成を目標に政策を推し進めています。将来が簡単に見通せない世の中に備えておくのが大切といえるでしょう。

執筆者:株式会社ZUU

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

外貨預金で円安になったら、円高になったら、どうなる?

外貨預金は、米ドル・オーストラリアドル(豪ドル)などの外貨建てで預け入れる預金のことで、手持ちの円を外貨に交換して預け入れることです。外貨預金に預け入れた外貨額自体(100米ドルなど)は、利息を別とすると引き出さない限り、原則預け入れ当初から変わることはありません。しかし、円に交換したときの価値は変動します。異なる通貨が交換される際の交換比率のことを為替レートと呼びますが、この為替レートは常に変動しています。そして外貨に対する相対的な円の価値は、円安、円高といった言葉で示されます。

日本の円預金金利は、もう何年も低いままで、利息があまりつかずになかなかお金が増えません。外貨預金にすれば、もっとお金が増えるかもしれないと、外貨預金に興味を持っている方もいるでしょう。しかし外貨預金を始めるにあたっては、為替レートが変動すれば(円安や円高になったら)どんな影響を受けるのか、知っておく必要があります。本記事では、円安になったらどうなるか、円高になったらどうなるかについてご紹介します。

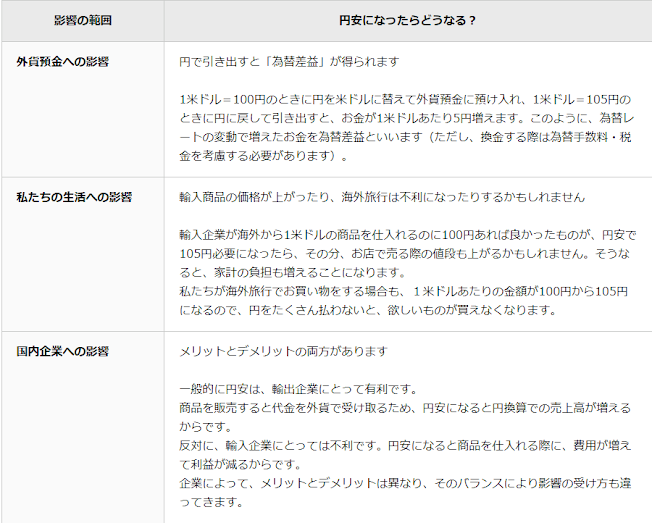

円安になったらどうなる?

円安は、外国の通貨に対して円が安くなる、つまり円の価値が下がることです。為替レートを例にしてみましょう。

米ドルと日本円の為替レートの場合、1米ドル=100円から1米ドル=105円になったら、円安(ドル高)になったということです。1米ドルと交換するために、より多く円が必要になったので、円の価値が下がっているといえるのです。

それでは、円安になったら具体的に何が起こるのか。「外貨預金への影響」「私たちの生活への影響」「国内企業への影響」に分けてご紹介しましょう。

円高は、外国の通貨に対して円が高くなる、つまり円の価値が上がることです。先ほどと同様に米ドルと円の為替レートの場合、1米ドル=100円から1米ドル=95円になったら、円高(ドル安)になったということです。1米ドルと交換するための円がより少なくすむので、円の価値は上がっているといえます。つまり、先ほどの円安とは逆になります。

それでは、円高になったら具体的に何が起こるのか。円安の場合と同じく、「外貨預金への影響」「私たちの生活への影響」「国内企業への影響」に分けてご紹介しましょう。

貯蓄額に関わらず「高所得者」ほど老後破産のリスク大

近ごろは、「老後破産」「下流老人」などという言葉もよく耳にします。長寿の時代とあって第二の人生を楽しむ時間が増えるのは嬉しい反面、長生きする分お金も必要になります。高齢者の生活苦は、いまや深刻な社会問題の1つです。

老後破産を引き起こす原因としては、次のようなものがあげられます。

●中高年からの思わぬ収入の減少

●医療費がかさみ、蓄えがなくなった

●金銭感覚を変えられず、収入に見合わない生活をした

●子どもが面倒を見てくれなかった

●退職後も住宅ローンが残った

●退職金が思ったより少なかった

これらは誰にでも起こりうる問題ですが、みながみな「貧乏定年」になるわけではありません。

「そりゃあ、蓄えが豊富な人は困らないだろう」と思いますか。じつは、明暗を分けるもっと大きなポイントは、お金を計画的にコントロールしているか否かにあるといえます。

意外なことに、収入が少なくても生活を切り詰めながらやりくりできていた人は、定年後もあまり困窮しません。逆に、現役時代に年収が1000万円を超え、生活が派手だった人ほど貧乏定年になりやすいのです。

彼らは節約とは無縁の暮らしを送ってきました。定年後に収入がガクンと下がっても、おいそれとはギャップに対応できません。いままでと同じようにお金を使いまくっていたら、毎月大赤字になって当然です。

たとえば、年金が年額で300万円、貯蓄が5000万円あるとします。これほど潤沢な資金があれば、普通はゆとりのある暮らしができます。

ですが、1年間に800万円を使い続けたらどうなるでしょう。毎年500万円が貯蓄から出ていくのですから、10年しか持ちません。あとは年金300万円だけの生活になります。

ライフスタイルを見直せばなんとか暮らしていけるでしょうが、現役時代の金銭感覚を変えられず、老後破産に至るケースは多いのです。

もっとも、収入の多寡に関係なく、この心理はどなたにも当てはまります。長年維持してきた生活レベルは、そう簡単には落とせません。

だからこそ、早めに現状を把握し、対策を立てることが大切になってきます。足りない分を積み上げる、無駄を省くなど事前に手を打っておくことができれば、老後破産は避けられるはずです。

定年まで時間があるいまなら、まだ十分に間に合います。豊かなシニアライフを送るためにも、しっかりプランを練っていきましょう。

資金計画の第一歩は「ねんきん定期便」のチェック

定年後の大事な収入源は「年金」です。

まずは年金の基本を押さえておきましょう。

年金とひとくくりにしていますが、公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の2つがあります。国民年金から支給されるものを「老齢基礎年金」、厚生年金から支給されるものを「老齢厚生年金」と呼びます。

老齢基礎年金は、職業を問わず受給資格がある人すべてが受給できる年金です。一方、老齢厚生年金は会社に勤めて、厚生年金に加入した人が対象になります。

つまり、会社員は2種類の公的年金を受け取れるわけです。

給料から天引きされているので気に留めなかったと思いますが、両方の保険料を納めていたのです。

さて、今後の資金計画を立てるためにも、いつから、いくら年金がもらえるのかは気になりますね。これは「ねんきん定期便」で確認できます。

年金は原則65歳からの支給ですが、それより前にもらえる人もいます。金額はあくまでも現状を元にした見込みですが、大まかなことはつかめるはずです。

50歳以上は「老齢年金の見込み額」「加入期間」を必読

ねんきん定期便は毎年誕生月になると、日本年金機構から国民年金・厚生年金保険の加入者(被保険者)に送られてきます。節目の年といわれる35歳、45歳、59歳は封筒で、年金加入記録の確認方法などを詳しく記したパンフレットが同封されています。それ以外の年はハガキです。

50歳を境にして、内容にはちょっと注意が必要です。50歳以上はこれまでの加入実績に応じた年金額から、老齢年金の見込み額へと記載が変わります。実際に受け取る年金により近い金額になりますから、ここは必ずチェックしましょう(⇒【画像:ねんきん定期便(ハガキ)の見方】)。

もうひとつ、年金の加入期間も忘れずに確認してください。もらえる年金額は、加入年数に応じて変わってきます。

2017年の8月から要件が緩和され、10年以上加入した人には年金が支払われるようになりました。加入記録に記載されていない職歴や国民年金の加入期間があるときは、できるだけ早めに年金事務所へ記録照会を申し出ましょう。漏れがあると、年金額にも影響が出る恐れがあります。

共働き夫婦が年金を「プラスで受け取れる」条件

最近は、フルタイムで共稼ぎという家庭も多くなっています。妻(配偶者)がフルタイムで働いている場合は、夫と同じように国民年金と厚生年金を計算します。

たとえ途中で退職し以後は勤めていなくても、厚生年金に1年以上加入した経験があれば、60歳以降に支給される特別支給の老齢厚生年金と、65歳以降の老齢厚生年金を受け取ることができます。

夫の扶養範囲内でパートやアルバイトをしたけれど、厚生年金には一度も加入していない人は、国民年金のみになります。

もし、妻が昭和41年4月1日以前の生まれなら、振替加算があるかもしれません。厚生年金や共済年金の加入期間が合計20年未満で、加給年金を受けていた場合です。

妻が自分の老齢基礎年金を受け取れる65歳になると加給年金は打ち切られますが、かわりに振替加算がプラスされます。

長尾 義弘

ファイナンシャルプランナー、AFP

中島 典子

年金手帳はオレンジ?青?違いは?…定年前に始めたい退職準備

長尾 義弘,中島 典子2021.7.14

紛失しても再交付はできる!「年金手帳」の状態を確認

年金手帳とは、厚生年金保険や国民年金に加入したときに交付される手帳です。平成8年までの加入者はオレンジ色、それ以降に加入した人は青色の手帳になります。

年金手帳は年金を請求する際に、必要となる大事なものです。実際の請求は数年先でも、年金事務所で相談などをする際にも使います。この機会に確認しておきたい大切なポイントだといえます。

オレンジ色を何冊も持っている人は、なくさないようにしましょう。

紛失したり、ひどく汚してしまったりした場合には、再交付を受けることが可能です。

在職中なら勤務先を通じて、もしくは事業所を管轄する年金事務所へ「年金手帳再交付申請書」を提出します。退職しているのであれば、最寄りの年金事務所またはねんきんダイヤルで手続きをしてください。

オレンジ色の年金手帳や厚生年金被保険者証(昭和49年10月までに入社して厚生年金に加入した場合に交付)を紛失したときは、年金事務所へ行って相談をしましょう。

失業等給付には会社からもらう「離職票」が必須

定年後も働きたいという意思は持っていても、まだ次の就職先が決まらない。こういうときには、失業等給付が受けられます。一般的には失業保険の名で知られていますが、正式には失業等給付といいます。

これを受給するために必要なのが「離職票」です。離職票は1と2があり、勤務状況や直近の賃金の状況、離職理由などが書かれています。

離職票は会社からもらいますが、すぐに受け取るのは難しいかもしれません。というのも、会社側は退職の翌日から10日以内に雇用保険の手続きを行うことになっているからです。会社の都合もありますから、早くしてくれと文句はいえません。退職する前に、いつごろ離職票を出してもらえるか確認するといいでしょう。

受け取った離職票は住所地のハローワーク(公共職業安定所)へ提出します。自分で手続きを行うことになりますから、所在地や電話番号などはあらかじめチェックしてください。

「健康保険証」は返却前にコピーを取っておくといい

会社員時代は勤務先が加入している健康保険が使えました。もちろん退職するぎりぎりまで有効だとはいえ、退職後は使えなくなります。

退職と同時に、いま使っている保険証(健康保険被保険者証)は返却しなければなりません。自分の保険証だけでなく、家族の分も返します。

もっとも、日本は国民皆保険の国ですから、この保険証を返したといっても、いずれか別の健康保険に入ることになります。保険証の体裁はどれもほとんど変わりませんが、番号や記号、色などは変わります。

念のため、返す前に現在加入している保険証のコピーを取っておくといいでしょう。コピーは家族の保険証も忘れずに。

これから病院のお世話になる機会が増えてこようかという年代とあって、ますます健康保険の重要性は高まるでしょう。

会社へ返却するものの「一覧リスト」を作成しチェック

退職をする際には会社から受け取るものもあれば、返すものもあります。

社員証や名刺といったその会社の社員であることを示す身分証の類、会社から支給された備品などはすべて返却します。制服がある場合はクリーニングをして返すほうがベターでしょう。

いままで使っていた保険証も返すものの1つ。返却時には家族の分も持参することを忘れないようにしてください。もし、通勤定期券が現物で支給されているなら、定期券も返します。

大きなものはそうそう返し忘れないと思いますが、小さなものはうっかりしてしまうケースもあります。「あれ、ロッカーの鍵がポケットに入っていた」などということがないように気をつけましょう。

返却するものを一覧リストにしてチェックしていけば、うっかり忘れを防げます。

長尾 義弘 ァイナンシャルプランナー、AFP