❽日本の“先端技術の塊”複合機を狙う中国

【巧妙化する情報工作】FBIとMI5が警告 中国“スパイ活動”の脅威とは

【ナゼ?】日本の“先端技術の塊”複合機を狙う中国【深層NEWS】

2022/07/29

▼“先端技術の塊”複合機が中国に狙われるワケ

▼中国が狙う「高性能医療機器」とは?

▼中国版高速鉄道は新幹線“盗用”か?

▼“技術流出”狙う?中国組織とは?

▼日米「経済版2+2」抑止力なるか?

(2022年7月28日放送 BS 日テレ「深層NEWS」より)(c)NTV

日本のお家芸・複合機の技術を狙う中国の新基準

山崎文明 (情報安全保障研究所首席研究員)

2022年7月2日

中国が複合機などのオフィス設備を調達する際に、中国国内での設計・開発を求める新たな国家規格を策定していると、読売新聞が7月3日に独自ニュースとして伝えている。

中国の情報セキュリティー技術に関する国家規格を所管する「全国情報安全標準化技術委員会(TC260)」が策定した「情報セキュリティー技術オフィス設備安全規範(草案 2022年4月16日)」に、中国政府が入札などで購入するオフィス設備について「(中国)国内で設計・開発・生産を完成すべきだ」と明記しており、オフィス設備の安全評価についても「国内で設計・生産が完成されていることを証明できるかどうかを検査する」と規定していることがその根拠としている。

「全国情報安全標準化技術委員会(TC260)」は国務院(中央政府)の下部組織である国家市場監督管理総局のもとにある組織。メンバーには習近平国家主席の直轄でサイバーセキュリティーを所管する共産党中央インターネット安全・情報化委員会弁公室や工業情報化省、公安省の幹部ら中国共産党員で構成されている。

データ通信や暗号、パスワードなど7つの作業部会があり、複合機を含むオフィス設備に関する規格は「情報セキュリティー評価」の作業部会で議論されている。新たな規範は、政府調達のみならず、通信や交通、金融など社会インフラ事業者の調達にも適用されるという。

海外企業に対する配慮が消えた新規格

2016年11月、中国国家規格に関する解説書が公表された。中には、「情報セキュリティー標準は、サイバースペースにおける国際競争の戦略的な高みとなっている。特にオフィス機器の基準と管理方針は、産業に大きな影響を与え、海外企業の強い反発を招くことは必至であろう」としている。

海外のオフィス機器情報セキュリティー関連規格を具体的に分析、参照、吸収し、Hardcopy Devices and Systems (IEEE 2600-2008コピー機器の国際規格)などの国際規格や先進的な外国規格の採用度合い、類似の国際規格や外国規格水準との比較、あるいは試験済みの外国サンプルやプロトタイプの関連データと比較し、試験評価方法を立案したとしている。

海外企業の強い反発を意識して、「技術要素の面で国際的に権威ある標準をカバーすると同時に、オフィス機器の情報セキュリティー管理に関する国家政策の要求を実現するため、技術の中立性維持を前提に、多くの拡張要求を提示している」と解説していたのだが、今回の草案では、そうした海外の企業に対する配慮は全く消えてしまっているのだ。

複合機は先端技術の塊

コピーやスキャン、印刷、ファクスなどの機能を統合した複合機は、日本のお家芸であり、先端技術の塊といってもいいものである。コピーやスキャンの実現には光学の知見、印刷の実現には化学の知見、ファクスの実現には通信の知見、そして歯車などの紙送り機能には機械・電気・電子・情報工学を融合させたメカトロニクスの技術が求められる。そして、それら機能をまとめあげ、一つの製品に仕立てるためにはITの技術が必須である。

規範では、「重要部品」として「メイン制御チップ、レーザースキャン部品、コンデンサー、電気抵抗器、モーター」が挙げられており、これらを中国国内で設計・製造するよう求めている。現時点で、日本のメーカーは設計や開発を日本国内で行っており、単純な組み立てを中国国内の工場で行うことで、企業機密やノウハウの流出を防いでいるが、この規範が導入され中国国内で設計・開発をすれば技術が中国に盗まれる可能性が高い。

穴だらけの複合機のセキュリティー

中国が複合機をはじめとするオフィス設備のセキュリティー基準を強化することは、至極もっともなことだ。複合機の外見は従来のコピー機と何ら変わらないが、中身はネットワークシステムそのものといっていいほど進化している。

現在、主流となっている複合機にはWebサーバー、メールサーバー、共有ディスクが搭載されており、遠隔保守システムや自動構成管理システム、認証システムが稼働している。それらが稼働するOSは、製造段階から組み込まれており、新たな脆弱性が発見されてもアップデートが行われずに放置されている。特にEWS(Embedded Web server)と呼ばれる機器に埋め込まれたサーバーのソフトウェアを最新のものにする手段がないのである。

にもかかわらず、それらのオフィス設備は、インターネットでメーカーの保守部門とつながるようになっており、印刷枚数の課金情報の収集やインク切れ、故障の予兆情報などがメーカー側で管理できるようになっているのだ。外部からのアクセスに必要なユーザーIDが「admin(管理者の意)」や「access」であったり、パスワードをそもそも設定してなかったり、設定してあったとしても「admin」や「111111」、「123456」などの単純なものがほとんどである。アクセスに成功すれば、その複合機でコピーやファクスしたもの、印刷またはスキャンした用紙が丸見え状態になっているのである。

筆者はこうした現状を危惧し、あるメーカーの役員に外部からアクセスする際の認証機能を強化することや、せめて初期値のパスワードを個体別のシリアルナンバーなどにするなどの改善を要求したことがあるが、対策は進んでいないようだ。これら脆弱性の存在するインターネット上の装置を簡単に探し出す検索ツールも出回っていることから、オフィス設備のセキュリティーは深刻だ。

経済安全保障のジレンマ

この草案が実施されれば複合機のノウハウが中国に移転するのは時間の問題だろう。海外勢は競争力を失ってしまい撤退を余儀なくされる。

中国の大きな市場を失うか、市場の大きさに目を瞑って草案を受け入れ、事業そのものを失ってしまうのか――。複合機メーカーは、頭を悩ませているに違いない。中国の「セキュリティー基準」という国家戦略にはまってしまう前に賢明な判断がなされることを願う。

一方で複合機のユーザーは、今回の報道を機に、複合機のセキュリティーについて点検を行なってはどうだろうか。オンライン会議の普及やペーパーレス化が進むなかで、書類を印刷するケースは減ってきていると思われるが、重要な機密情報にかぎって印刷するという企業も少なくないのではないか。官公庁も例外ではないと思われる。役員や政治家がまだまだ紙で要求するケースは多いように思う。

であれば複合機のセキュリティー確保は喫緊の課題である。複合機をネットワーク機器として認識し、総務部の管理からシステム部へ移管している企業は、どれほどあるだろうか。今一度、複合機のセキュリティが万全かどうか点検されることを推奨する。

【巧妙化する情報工作】FBIとMI5が警告 中国“スパイ活動”の脅威とは【深層NEWS】

2022/07/23

▼FBIとMI5「中国が最大の脅威」と警鐘を鳴らす狙いとは

▼中国政府によるニューヨークで行われた下院選挙への介入目的は?

▼政治への影響力強化を図る中国の脅威

▼中国が「千人計画」を進める意図とは

▼「千粒の砂作戦」とは

▼中国に狙われる日本の先端技術、その背景に何が?

(2022年7月22日放送 BS 日テレ「深層NEWS」より)(c)NTV

【ゲスト】

興梠一郎(神田外語大学教授)

小谷哲男(明海大学教授)

【キャスター】

鈴木あづさ(日本テレビ報道局)

【アナウンサー】

川畑一志(日本テレビ)

<独自>中国企業、帰化元社員に情報要求か 山村硝子の独自技術流出

2023年10月17日

県警生活経済課などが不正競争防止法違反容疑で逮捕したのは、山村硝子元社員の小鷹瑞貴容疑者(57)=懲戒解雇=と、妻でガラス製造技術コンサルタント会社「アズインターナショナル」社長、青佳(せいか)容疑者(51)。平成28年、2016年6月、山村硝子のサーバーにアクセスし、ガラス瓶軽量化の技術に関するプログラムを私用メールアドレスに転送した疑いが持たれている。

山村硝子や関係者によると、瑞貴容疑者は平成15年に入社。平成25年5月~29年7月に海外チームに所属し、中国で技術契約に関する営業、通訳などに従事していた。もともとは中国籍で中国語が堪能といい、中国での営業を長く担当していたという。

同社は事件前、情報の流出先とされる中国のガラス瓶メーカーと技術支援契約を締結。瑞貴容疑者が担当していたが、契約が打ち切られたという。その後、瑞貴容疑者らが持ち出した情報は、ガラス瓶の超軽量化を図るためガラスを薄くする特殊な計算式で、二酸化炭素(CO2)削減などにつながる山村硝子の独自技術とされる。瑞貴容疑者は営業職として技術情報へのアクセス権限があった。

一方、青佳容疑者もかつて中国籍で、社長を務めるコンサル会社が事件約1カ月前の平成28年、2016年5月、この中国メーカーとライセンス契約を締結していた。同8月~令和3年4月には、中国メーカー側から20回にわたって計1億8960万円相当の入金があったという。営業秘密はコンサル会社を通じて中国側に提供されたとみられる。

山村硝子は東証スタンダード上場で、国内のガラス瓶生産シェアトップとされる。外部からの情報提供があり、社内調査で不正が発覚した。

相次ぐ流出、スパイ活動に高まる懸念

日本企業の営業秘密が中国などに持ち出される事件は度々起き、政府は近年、先端技術の海外流出を防ぐ経済安全保障対策に力を入れている。外国スパイによる情報流出も懸念されるが、日本にはスパイ活動自体を取り締まる法律がない。警察幹部は「流出は日本の技術的優位の低下を招く。企業は意識を高め、対策してほしい」と話す。

警察庁によると、全国の警察が昨年摘発した企業情報持ち出しといった営業秘密侵害事件は29件で、統計を取り始めた平成25年(2013年)以降で最多。中国などは先端技術などを獲得するため、民間人も活用した「情報戦」を展開しているとみられる。

令和2年(2020年)、液晶技術に関する情報を中国企業に漏洩したなどとして積水化学工業の元社員が書類送検された事件では、中国企業側がビジネス向けSNSを通じて元社員に接触。国立研究開発法人「産業技術総合研究所」の研究データを持ち出したとして今年(2023年)6月、逮捕された中国人研究員は、研究所に20年近く勤務する一方、中国人民解放軍と関係があるとされる「国防7校」の一つ、北京理工大教授にも就いていたと指摘される。

経済安全保障に詳しい明星大の細川昌彦教授は「技術力の高い日本は、特に半導体や基幹部品といった先端技術が狙われやすい。大企業だけでなく中小企業も警戒すべきだ」と指摘。漏洩対策について、「(情報に)アクセスできる人を限定するほか、重要な技術の管理サーバを他の情報と別にするなど、経営者らはコストをかけてでも対策に取り組むべきだ」としている。

韓国のヒュンダイがトヨタのプリウスをパクるも…プリウスとほぼ同じものをつくりましたが肝心の中身は…

【海外の反応】隣国ヒュンダイがトヨタのプリウスをパクるも…全く売れずとんでもない事態に!!リサイクルもできず絶望的…【にほんのチカラ】

【中国】監視社会の実態【深層NEWS】2022/07/01

中国製EV導入で高まる日本人の生活丸裸の懸念

山崎文明 (情報安全保障研究所首席研究員)

2022年1月21日

日本への中国製EVの進出がますます進む中、自動車データの重要性については無関心な日本人。日本が丸裸にされないうちに自動車データ管理法の制定が急がれる。

日本への中国製電気自動車(EV)の浸透が止まらない。

昨年暮れ、衝撃的なニュースが流れた。京阪バスが京都市内を走る路線で、中国の自動車メーカー比亜迪(BYD)製電気バス4台の運行を始めたのだ。運行には関西電力も参加している。

京阪バスが中国製電気バスの採用を決めたのは、圧倒的な価格差である。国産の電気バスが約7000万円と高額なのに対し、BYD製は、約1950万円で、全く勝負にならない。BYDは2030年までに4000台の電気バスを日本で販売する計画だという。

低価格を武器に日本市場に攻め入る中国製EV

中国製EVは路線バスだけではない。物流大手の佐川急便は配送用車両として、中国の広西汽車集団が生産するEVトラック7200台の導入を予定している。また、「即日配送」で急成長したSBSホールディングスでは今後5年間で、自社の車両2000台を東風汽車集団のEVトラックに置き換える予定だという。

中国製EVの日本市場への浸透は、商用車に限ったことではない。上汽通用五菱汽車(ウーリン)が生産する小型EV「宏光(ホンガン)MINI EV」の低価格を武器に日本進出を狙っている。日産と三菱自動車が今年投入を計画している新型軽EVが政府の補助金を使っても200万円前後なのに対して2万8800元(約46万円)と破格の安さを売りにしている。

こちらのモーターは日本電産製であることから日本進出してきた場合、安全装置を付加するなど日本の安全基準に適合させるため改良が必要だが、そこそこ売れる可能性もあるのではないか。いずれにせよ圧倒的な低価格は、国産自動車メーカーにとって驚異となることは間違いないと思われるが、圧倒的な低価格を実現している背景には、中国政府の戦略であることを忘れてはならない。

中国政府はEVを国の基幹産業にすることを国策としており、バッテリーメーカーやEV自動車メーカーへ投資するとともに世界シェアを上げるために、助成金も出している。一方、中国は世界貿易機関(WTO)に01年12月に正式加盟しているが、加盟後20年もの歳月が経っているものの、助成金の総額は公表していない。

中国が矢継ぎ早に施行した自動車データ安全管理法とは

中国政府がEVで市場を制覇する目的は、単に物量としての制覇だけではない。自動車が生み出すデータを掌握することの重要性を十分、認識しているからだ。

中国では、昨年10月1日に「自動車データ安全管理に関する若干の規定」という法律が施行されている。中国国家インターネット情報弁公室が2021年4月12日付けで「自動車データセキュリティ管理に関する若干の規定(意見募集稿)」を公表し、パブリックコメントを募集した後、8月16日に公布された。わずか2カ月というスピードで「自動車データ安全管理に関する若干の規定(試行)」が施行されていることからも中国政府が、いかに自動車データを重視していることが窺い知ることができる。

この法律の施行前の2021年9月には「中華人民共和国データセキュリティ法」が施行されており、その第1章一般規定、第2条で「中華人民共和国の領土内でのデータ処理活動の実施およびそれらのセキュリティ監督に適用されるものとします。中華人民共和国の外でデータ処理活動を行い、中華人民共和国の国家安全保障、公共の利益、または市民や組織の正当な権利と利益を損なう者は、法律に従って法的責任について調査されるものとします」としていることから、自動車データも国内蔵置を前提としていることがわかる。

この法律でいう自動車データとは、自動車の設計、生産、販売、運営、保守などに関連する個人情報及び重要データをいうとされ、自動車にまつわる全ての行為を適用対象としていことから、自動車産業全体を統制するものである。中国に進出している日本の自動車メーカーもこの法律に従うことになり、新たな貿易の障壁となることが予想される。

なぜ自動車データは重要視されるのか

重要データとは、「一旦改ざん、破壊、漏洩または不正取得、不正利用がなされると、国家安全、公共利益または個人・組織の適法な権益に損害を与える恐れのあるデータ」としており、自動車データ取扱者は、「重要データを取り扱う場合、関連する規定によりリスク評価を行い、省レベルの所管部門にリスク評価報告及び自動車データ安全管理状況年度報告書を提出しなければならない」としている。

重要データの例としては、最初に「軍事管理区域、国防科学工業に係る機関、県レベル以上の党および政府機関等の重要・機微なエリアでの地理情報、人流情報、車両流量情報などのデータ」を挙げている。

自動車の流量情報などの情報は、積み重ねることによって思わぬ情報暴露につながることがある。18年1月に発覚した米軍の秘密基地暴露事件がその例だ。

スマートフォンなどのGPS情報を使ってジョギングやサイクリングなどのアクティビティを記録・分析できるアプリ「ストラバ(Strava)」に搭載されたヒートマップ(Heatmap)機能は、アプリを使っている人のアクティビティデータを取りまとめることで、地球上のどの場所で多くのアクティビティが行われているのかを色で示すことができる。1人の男性が「フィットネス&ソーシャルメディア社のストラバがアクティビティヒートマップ機能をリリース。軍の基地の場所を特定するのに優れている」というツイートをするとともに、シリアに置かれているロシアの「フマイミーン空軍基地」とみられる位置のヒートマップ画像を公開したのだ。基地で任務にあたる兵士やスタッフがスマートフォンやウェアラブル端末のトラッキング機能をオンにしたまま業務や訓練を実施したことで、活動の全てが記録されていたことが原因とみられる。ツイートのマップには、おそらくシリアのどこかと思われる基地の中における軍関係者の行動バターンがクッキリと表れていることがわかるほか、主要施設と思われる場所がハッキリと示されていたのだ。

このほか重要データとしては、「車両流量、運送情報など経済進行状況を反映するデータ」や「自動車充電ネットワークの運行データ」、「認証やナンバープレートなどに関する情報を含む車外動画、画像データ」、「個人情報の主体が 10 万人以上におよぶ個人情報」、「国家インターネット情報部門と国務院発展改革、工業および情報化、公安、交通運輸に関連する部門が明確にする国家安全、公共利益または個人・組織の適法な利益に影響をおよぼす可能性のあるその他のデータ」が挙げられている。

「車両流量、運送情報など経済進行状況を反映するデータ」は、例えば、路線バスの運行情報、特に遅延情報はその都市の経済の活性化状況がわかるし、宅配便の運行情報からはGDPの推計もできるはずだ。

日本も自動車データ管理法の制定を急げ

ことほど左様に自動車データの重要性を理解し、中国国外へのデータの持ち出しを禁止しておきながら、海外へはEV自動車の輸出大国を目指す中国は、その先に自動車データを掌握し、その国を属国化する野望も見てとれるのは、私だけだろうか。

ビックデータの解析が重要だと言われて久しいが、サイバーセキュリティの脅威やビックデータの重要性に大半の日本人は気づいていない。中国に倣って、日本も自動車データの国内処理や国内蔵置の義務づけを図るべきだ。一刻も早く、自動車データについて、経済安全保障の観点から議論が高まることを期待する。

【半導体戦略】産業に影響・・・深刻な半導体不足 日本はどうすべきか【深層NEWS】

2022/06/17

536回 とんでもない中国の銀行#高橋洋一

中国郵政儲蓄銀行(ちゅうごくゆうせいちょちくぎんこう)は、中華人民共和国政府が経営する中国郵政集団有限公司傘下の銀行である。

正式名称は中国郵政儲蓄銀行股份有限公司である。

郵便局の窓口と同居する中国郵政儲蓄銀行(上海)

2007年1月に中国で郵便行政が改組され、中国郵政集団公司(1988年までは中華人民共和国郵電部)が設立。中国郵政集団公司が行う郵政関連事業のうち、同年3月6日に郵便貯金部門を分離、同銀行が設立された。本行(本店)は北京市西城区にある。国営企業(中央企業)関連の中国でも屈指の資産を有する大銀行となる。また、日本における郵政事業民営化と同様に、郵便局に郵便事業と郵便貯金の窓口が同居する形式になっている場合が多い。

発表日:2010年11月22日

タイトル:中国郵政と日本郵便の国際事業拡大に向けた提携について 2010年11月22日

日本郵政株式会社

郵便事業株式会社

中国郵政集団公司(中国北京市、総経理 劉安東/以下「中国郵政」)、日本郵政株式会社 (東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 齋藤次郎/以下「日本郵政」)及び郵便事業株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 鍋倉眞一/以下「日本郵便」)は、本日、北京(中国)に おいて、トップ会談を行い、日中の国際事業の発展のための新たな機会とチャレンジに向けて、協力の強化を実施していくことに合意しました。

具体的には、約4億人と報じられている中国インターネット利用人口の急拡大、約1,300億元とされる中国ネット通販市場の急成長と中国全土に広がる配送ニーズを背景に、今後中国向け 国際通販ビジネスを拡大しようとするお客さまを支援するため、中国全土の個人配送ネットワークを唯一保有する中国郵政と日本郵便が協力して、以下のような様々の取組みを推進するものです。

今回の合意により、両郵政は、株式会社ニッセン、株式会社ヨドバシカメラ、楽天株式会社等のEコマース企業等のお客さまとの国際サービスの利用拡大に関する協議を進めてまいります。

(中国郵政との協力に基づく主な取組み)

1 Eコマース企業等のお客さまの日中物流活動の支援体制構築(共同営業、専用ホットラインの設置等)

2 Eコマース企業等のお客さまのニーズに応じたEMSなどの国際郵便サービスの改善、料金の検討、通関の円滑化、国際物流サービスの提供等

3 中国郵政グループ運営のWEBショッピングモール「郵楽」への日本企業の出店支援

以上

2021年10月06日

ゆうちょ銀行を騙る中国語の不審な電話について(2022年1月12日更新)(关于冒充日本邮政银行的可疑中文电话)

楽天への日本郵政・テンセントの出資に浮かび上がる深刻な懸念

2021.3.16

楽天は12日、日本郵政や中国のネット大手・騰訊控股(テンセント)などを引き受け手とする第三者割当増資を実施し、2423億円を調達すると発表した。その中で、最大の資金の出し手が日本郵政である。日本郵政は楽天との資本・業務提携に約1500億円を投じ、出資比率は8.32%となる。物流やモバイル、デジタルトランスフォーメーション、金融など幅広い分野で提携を強化するとしている。

ビジネス戦略としてみれば、楽天と日本郵政の資本・業務提携はシナジー効果(相乗効果)を期待して評価することもできよう。「歴史的な提携だ」との自画自賛はともかくとして、大方のメディアはポジティブな反応だ。私もそれを否定するつもりは毛頭ない。

しかしそこには、国民の財産と安全保障に関わる見逃せない深刻な懸念が潜んでいる。

政府過半出資の会社による“資本注入”の異様さ

まず、楽天から見れば、今回の提携は歴史的快挙であっても、日本郵政から見れば、違った風景が見えてくる。その際忘れてはならないのが、日本郵政は政府が過半を出資する会社(56.87%を政府・自治体が保有)であることだ。

その親会社の下に、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険という個別の事業会社が置かれている。個々の事業会社が業務提携するのならば、ともかくも、問題は政府が過半出資している親会社が特定企業に約1500億円という巨額の出資をすることが、果たして妥当かどうかだ。

多くのメディアは今回の発表だけを見て論じているが、時間を遡って経緯をたどれば、その異様さが見えてくる。

昨年12月24日、事業会社の日本郵便が楽天と物流分野での包括的な業務提携を基本合意したと発表したばかりだ。その際には、物流での戦略提携を打ち出し、金融やモバイルなど物流以外の事業分野でも幅広く提携について協議、検討していき、3月に包括的な業務提携の最終合意を目指すとしていた。あくまで業務提携が前提だ。

楽天は、物流について日本のEC(電子商取引)市場で攻勢をかける米アマゾン・ドット・コムに対抗していく必要がある。全国2万4000カ所の郵便局のネットワークを抱える日本郵便との戦略的提携は楽天にとってはアマゾンと戦う切り札となり得る。

一方、楽天とゆうちょ銀行、かんぽ生命との接点はこれまでわずかだ。今後の業務提携の検討項目に金融も入っているが、具体的な中身は明らかになっていない。

日本郵政の主な狙いは、流通総額が年間3兆円規模というECモール「楽天市場」の宅配物を優先的に引き受けることにある。もちろん、郵便事業にとっては重要なことではあるが、事業会社である日本郵便による業務提携で十分対応できるもので、昨年末の業務提携の基本合意がそれだ。資本提携、しかも日本郵政から一方的に1500億円を持ち出す必然性はどこにあるのか。

楽天は、日本郵政などから調達した資金の大部分を、基地局の整備など携帯電話事業の投資に充てるという。これが日本郵政の事業に直結するとは思えない。

昨年末時点ではあくまでも広範な業務提携であったのが、たった2カ月半後に急転直下、親会社による1500億円の資本提携が付け加わった。その間、一体何があったのか。

携帯料金の引き下げで苦しむ楽天を“救済”?

菅義偉首相肝煎りの政府主導による携帯料金の引き下げで、昨年4月から携帯電話事業に新規参入した楽天のダメージは大きい。

「大手3社を凌駕(りょうが)する携帯キャリアをつくる」

楽天の三木谷浩史会長兼社長はそう豪語していたが、携帯基地局への先行投資が響き、2020年12月期の最終損益は1141億円の赤字で、これが発表されたのが2月12日だ。連結の自己資本比率も2020年12月末時点で4.9%に下がっている。今後も電波エリアの拡大のために基地局の設置の投資に兆円単位の膨大な資金が必要となるため、厳しい財務状況であった。

そこにこの資本提携だ。話は今年1月に楽天の三木谷社長から持ち掛けたことを、三木谷社長本人が記者会見で認めている。資本提携では多くの場合、相互に第三者割当増資を行う「株式の持ち合い」をするが、今回はそうではない。一方的に日本郵政が楽天に出資した形で、これは事実上、巨額の“資金注入”とも言えるのではないか。これでは楽天に対する“救済”と思われても仕方がない。

資本提携は単なる業務提携とは訳が違う。携帯電話事業のように4社が激しい競争をしている中で、政府が過半の出資をしている会社がその1社に対して巨額の資金を注入するのは、果たして公正と言えるのだろうか。厳格な議論が必要だろう。

政府が過半を出資する会社が国民の財産を特定企業に注ぎ込んだのも同然、とも言われかねない行為は妥当なのだろうか。仮にこうした行為をするのならば、最低限、政府保有株を売却して、政府保有比率を3分の1以下にしてからするのが筋ではないだろうか。

第2に、世間の目が日本郵政との資本提携ばかりに奪われているが、日本の経済安全保障にも関わる懸念もある。テンセントの子会社から約660億円の出資を楽天が受け入れることだ。

テンセントの楽天への出資は経済安保の観点で大丈夫か?

テンセントについては、米国のトランプ政権末期、人気アプリ「WeChat(ウィーチャット)」のダウンロード禁止の大統領令が出され、連邦地裁によって執行差し止めになった。また最終的には見送りになったが、人民解放軍と関係が深い企業のリストに加えて、米国人の投資禁止の対象にすることも一時検討されていた。これらはいずれも米国顧客の個人情報が中国政府に流出するとの疑念が背景にあったからだ。

中国国内では事実上独占的に使用されているWeChatによって、約10億人の国民の会話・行動・購買履歴まで監視できるようになっている。また最近、中国共産党政権はアリババと共にテンセントに対しても急速に統制を強めつつあることは周知の事実だ。テンセントも中国政府への協力を表明している。まさに中国政府によるコントロールが強まって、顧客データの流出の懸念はますます高まっている。

そうしたテンセントが楽天に出資して、今後ネット通販などでの協業も検討しているという。楽天はECのみならず物流も含めた日本のプラットフォーマーだ。楽天は、膨大な個人情報を持ち、ECなどのオンラインサービスのみならず通信インフラでも重要な役割を担っている。楽天へのテンセントの出資は、経済安全保障の観点から大丈夫なのだろうか。

さらに楽天と日本郵政との間で広範な提携がなされると、懸念はいっそう大きくなる。テンセントによる出資以外、楽天との具体的な協業の内容が明らかにされていない。それだけに、テンセントが楽天を介して結果的に、日本郵政に接近する可能性も懸念されるからだ。

日本郵政には日本郵便の豊富な物流データがある。日本郵政は、楽天とデータを共有する新しい物流プラットフォームも構築するとしている。ゆうちょ銀、かんぽ生命には豊富な金融データもある。いわば、個人データの宝の山を日本郵政は抱えている。

これは日本の経済安全保障にも関わる深刻な問題ではないだろうか。日本も安全保障上重要な業種については、外為法で事前届け出を義務付けるなど外資規制をしている。その際には楽天の事業全般を見て、外資による影響力を行使されて安全保障上大丈夫かを判断していくことになる。日本政府も事の重大さを認識して、責任ある判断をすべきだ。

日本郵政と楽天の提携は単にビジネスの目でだけ追っていてはいけない。日本国民の財産や安全保障に深刻な懸念を投げかけていることに気づくべきだ。

テンセント、中国当局が巨額の罰金処分か 米紙報道

2022年3月14日

【広州=比奈田悠佑】中国のネット大手、騰訊控股(テンセント)が中国当局から巨額の罰金を科せられるとの観測が浮上している。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(電子版)は14日、テンセントが手がけるスマートフォン決済事業に関して、当局の規制に違反したと判断される可能性があると報じた。

ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者による情報として報じた。それによると中国の金融関連当局が、テンセントのスマホ決済「ウィーチャットペイ」について、マネーロンダリング(資金洗浄)の防止規則に違反したことを発見した。賭博など不適切な取引の資金移動や資金洗浄を可能にしていたという。

罰金については少なくとも数億元にのぼり、規制当局が過去にノンバンクの決済会社に対してマネーロンダリング防止の規則違反で課した罰金よりも大きな規模になるとする。

テンセントは14日、日本経済新聞の問い合わせに対し「現時点で共有する情報はない」と回答した。

中国当局はネット企業への監視の目を強めてきた。テンセントを巡ってはこれまでに、市場の独占を理由に傘下のゲーム動画配信企業の経営統合計画が差し止められるといった処分があった。巨額の罰金では、ネット通販大手のアリババ集団で「支配的な地位の乱用」があったとし、182億元超(3千億円超)の罰金処分が下された。

楽天、三井物産、東京電力…「中国色を消すのがうまい」テンセントの長い手が狙うモノ

ゲームやお笑いを入り口にしつつ…

PRESIDENT Online

馬 化騰(ば かとう、拼音: Mǎ Huàténg、マー・フアテン、英語: Pony Ma、ポニー・マー、1971年10月29日 - )は、海南省東方市生まれの実業家。中国共産党党員。広東省深圳市を本拠とするテクノロジー企業テンセントの董事会主席兼CEO、全国人民代表大会代表。

1993年に深圳大学計算機系を卒業。深圳潤迅通信でソフト開発を手がけた後、1998年11月にテンセントを創業した。その代表作であるインスタントメッセンジャー『テンセントQQ』は中国で最も使用され、影響力のある通信ソフトであることから「QQの父」と呼ばれている。清華大学経済管理学院で顧問委員も務めている。

米政府の「中国締め出し」は、バイデン政権でより強硬に

「通信という国家安全保障のなかで最も重要な部分に、あっさり中国資本が入ってしまったのは正直ショックだ」。中国ネット大手の騰訊控股(テンセント)子会社が楽天へ3.65%出資した事態に、自民党の幹部たちは一様に頭を抱える。

1年前に外為法を改正し、外国人投資家が安全保障上重要な企業に出資する場合、事前審査基準を従来の持ち株比率で「10%以上」から「1%以上」に厳格化した。中国への機微情報や技術流出を警戒するトランプ前米大統領が昨年8月にテンセントや子会社と米企業・個人の取引を禁じる大統領令に署名したのに合わせた措置だった。

バイデン政権になっても米政府による中国締め出しの姿勢は変わらない。むしろ、中国に対する姿勢は強硬になった。

4月に入り、バイデン政権は米国内の民間企業に対し、中国製IT(情報技術)機器やサービスの利用を規制するルールを制定した。米国はこれまでも中国を対象としたハイテク規制を打ち出しているが、新たな規制では規制対象の企業を拡大した。

楽天出資でも米大使館がすぐにNSSなどへ問い合わせ

これまで政府調達の禁止対象になっていた通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)や中興通訊(ZTE)、監視カメラ大手の杭州海康威視数字技術(ハイクビジョン)など5社に加えて、米商務省が「外国の敵対者」として挙げる中国、ロシア、北朝鮮、イラン、ベネズエラ、キューバの6カ国の企業が対象になった。対象は広がったが、あくまでも主眼は中国企業だ。

これは米国内で活動する民間企業にも影響が出る。これまでは連邦政府と取引のある米国企業に中国5社の製品を使うのを禁じていたが、新たな規制は政府取引の有無にかかわらず、米国内で活動する企業に対して中国製品の使用を制限する。

さらに対象となる品目数も拡大。今回は通信網や重要なインフラに使う機器、ソフトウエアなどにも対象を広げた。例示されたものとしては個人情報を扱うサービスのほか、監視カメラやセンサー、ドローン(無人機)といった監視システムも含めた。人工知能(AI)や量子コンピューターなどの新興技術も対象だ。

楽天出資の件も、発表が伝わるとすぐに米大使館が日本の国家安全保障局(NSS)や財務省、事業官庁の総務省、経済産業省に、外為法上の取り扱いを問い合わせるなどあわただしく動いた。

「純投資というテンセントの説明は完全には解せない」

菅政権発足後初の日米首脳会談を控えていた首相官邸も焦った。テンセント子会社による出資は「アメリカから疑問をなげかけられる」との見方が広がり、首相官邸で開いた首相補佐官による会議では、首相の訪米前の懸案として議題に上げ、対応策を練った。

結局、日本政府は外為法にのっとり、日米両政府で楽天グループを共同で監視するとのことでその場を収めたが、政府からの監視が強まるとの報道を受けた楽天の株価は、4月21日、前日比55円(4.1%)安の1278円まで売り込まれた。

日米政府が中国企業の自国への投資について監視を強める中で、テンセントがいとも簡単に楽天に出資できたのはテンセントの投資目的が「純投資」とされていたからだ。

日本政府は改正外為法の制定にあたり「日本への海外からの投資の流れを阻害しないようにする」(経済産業省幹部)との観点から幅広い免除基準を設けた。「非公開の技術情報にアクセスしない」「自ら役員に就任しない」などの条件を満たす場合は、事前届け出を免除することにした。

免除基準に該当するかどうかは自己申告で、順守を誓約して事後報告すればよい。「純投資というテンセントの説明は完全には解せない」(日本政府関係者)との声はくすぶるが、制度上は認めざるをえない。

「テンセントは表向きゲーム配信企業という形で入っていく」

米国では財務省や国防総省、エネルギー省から専門人材を集めた常設の対米外国投資委員会(CFIUS)がある。脅威が大きい企業には事後的に株式の売却命令を出すなど強権を振るう。非公式の事前相談も定着しており、一定規模以上の外資出資のほとんどはCFIUSとの調整が必要となる。投資の「日本離れ」を懸念するばかりに、強権を振るうのに二の足を踏む日本とは対照的だ。

テンセントの「長い手」は楽天だけではない。幅広い事業を手がける大手商社の三井物産や、日本のエネルギーの根幹を担う東京電力とも提携している。

NTTグループの幹部は「テンセントは表向きゲーム配信企業という形で相手国に入っていく。地元企業にうまく入り込んで中国色を消すのがうまい」という。三井物産と最初の関係を持ったのもテンセントが出資する中国の動画配信サービスを手掛ける「闘魚(ドウユウ)」を運営する武漢闘魚網絡科技を通じてだ。

テンセントとはいかなる企業か? 時価22兆円、ゲーム世界一、WeChat11億人の脅威

ソフトバンク子会社を買収へ

コメントをする

★

ソフトバンクが、同社子会社のスーパーセル(Supercell)の売却を検討していると発表しました。その売却先として名前が挙がっている企業、それが中国の「テンセント(騰訊、Tencent)」です。日本ではまだあまり知られていませんが、同社は今や、ゲームの売上高でソニーやマイクロソフトを上回って世界トップ(NewZoo調査)。提供している複数のメッセンジャーのMAU(月間アクティブユーザー数)を単純合算すると11億人超(ちなみにFacebook Messengerが6億人、LINEが2.2億人)にのぼり、それを基盤にしたFinTech市場でも存在感を発揮しつつあります。同社の売上高は、日本の大手ゲームメーカーである任天堂と比べて、売上高で3倍、営業利益で17倍、時価総額は約10倍にもなります。今回、この「テンセント」を徹底解剖していきます。

フューチャーブリッジパートナーズ 長橋賢吾 編集:編集部 松尾慎司

テンセントとは?QQやWeChatなどのコミュニケーション基盤

「テンセントはヤバい」、上場を控えたある中国人経営者が筆者に語った言葉です。そのテンセントとは、いったいどのような企業なのでしょうか? 一言で言うと、任天堂のようにゲームを提供しながら、LINEやFacebookに近いサービスを手がける企業です。同社の売上高(2015年12月期)は、1,028億元(1元16.5円換算で1.6兆円)、同年度の税引き前利益は362億元(同5,903億円)、時価総額は1.6兆香港ドル(1香港ドル13.8円換算で22.1兆円、16年6月7日現在)にのぼります(ちなみに日本最大のトヨタの時価総額は約18兆円です)。テンセント、LINE、Facebook、これらの企業に共通している点は、各社が強力なコミュニケーション基盤(プラットフォーム)を保有していることでしょう。テンセントには強力なコミュニケーションプラットフォームが3つあります。1つめは、オンラインメッセージサービスの「QQ」、2つめはモバイル向けSMSや通話機能を提供する「WeChat& Weixin(以下、WeChat)」、3つめはSNS機能を提供する「QZone」です。

同社の3つのコミュニケーションプラットフォームのMAU(Monthly Active User:月間アクティブユーザー数、どれだけそのプラットフォームが利用されているかを示す指標)が図1です

同社の創業は1998年、インターネットの利用がようやく開始されたばかりのころ。翌年の1999年2月にはIM(インターネットメッセージング)サービス「QQ」をリリースし、中国におけるIMサービスのスタンダードとなりました。その後もPCの利用からモバイルへの利用へシフト、2016年第1四半期のMAUは8.7億ユーザーに及びます。

中国人口は13.7億人(2015年末)なので、単純計算では中国人口の63%がQQを利用していることになります。そして、利用の形態もスマートデバイス(スマホ、タブレット)のMAU(2016年第1四半期)は6.58億ユーザーと、PCからスマホへのシフトが進んでいます。

テンセントが他社と違うところは、一つのサービスに依存しないこと。上記のQQにくわえて、2011年にリリースしたモバイル向けメッセンジャーが今、中国を席巻している「WeChat」です。中国版LINE・Facebookメッセンジャーに近いコンセプトですが、スマホの本格的な普及にあわせてMAUも増加、2016年第1四半期でのMAUは7.62億ユーザーとサービス開始してから5年近くでMAUではQQに迫るまでに至りました。

上記2つに加えて、写真シェア、ブログなどのSNS機能を提供するQZoneも2016年第1四半期でのMAUは6.47億人とQQ、WeChatに及ばないものの、多くのユーザーを抱えており、図2に示すように、中国全土でのMAU上位10アプリのうち、4アプリがランクインしています。

図2 中国でのMAU上位10アプリ(2016年3月時点)

こうしたテンセントが提供する3つのコミュニケーションプラットフォームは今や、中国でのネットコミュニケーションプラットフォームそのものなのです。

テンセントのマネタイズはVASで

コミュニケーションプラットフォームにおいて、もっとも重要なKPI(Key Performance Indicators: 重要業績評価指数)が「MAU(Monthly Active User)」です。月間アクティブユーザーとは、1か月に1度以上利用するユーザーの数で、そのプラットフォームの“賑わい”を示します。そして、MAUが多ければ多いほど、賑わっており、そこから課金サービスも生まれます。テンセントのマネタイズ方法も、まさにこうした“賑わい”を利用した課金サービスで、同社ではこれをVAS(Value Added Service: 付加価値サービス)と定義しています。具体的なVASは、図3に示すように、QQにおいてはメールボックスの拡張、友達の最大人数を拡張できるQQ VIP会員、プレミアムコンテンツにアクセスできるQzone VIP、そして、同社のもう一つの事業の柱であるオンラインゲーム(ACG:カジュアルゲーム、MMOG:大規模マルチプレイヤーオンラインゲーム)です。

テンセントのゲーム事業、その圧倒的なシェアとは?

テンセントは、2004年、自社での最初のカジュアルゲーム(簡単な操作だけで短い間に楽しめるゲーム)QQ堂をリリース後、2006年にはQQ音速、2007年にはQQ三国とQQの拡大のタイミングで次々とゲームをリリースしました。そして、自社開発のみならず他社開発のゲームを、“賑わい”を活かして、自社のコミュニケーションプラットフォームで展開するライセンス方式も展開しています。

特に中国の場合、海外の企業の参入が難しいことがあり、海外企業にとっては、テンセントのような“賑わっているプラットフォームに自社ゲームをライセンスすることは、中国市場を開拓するうえでも、大きなメリットといえます。たとえば、日本に本社を置くネクソンもテンセントを通じて、PCオンラインゲームであるアラド戦記(Dungeon&Fighter)を提供しています。2016年6月には最大同時接続者数が500万人を突破したことを発表し、話題になりました。

結果として、図4に示すように、テンセントの中国市場でのクライアントゲームでのマーケットシェアは54.4%と他社を圧倒。テンセントの売上に占めるオンラインゲームの割合も53%(16年第1四半期実績)と自社の稼ぎ頭(キャッシュカウ)となっています。

そして、図5に示すように、中国のゲーム市場ではモバイルが急速に拡大し、2016年にはPCを追い抜く勢いです。いうまでもなく、こうしたモバイルゲーム市場の拡大は、モバイルユーザーの大半をおさえているテンセントにとっては追い風であり、この“賑わい”を活かして、さらなるゲームの自社開発・ライセンス、ゲーム・アイテム課金の拡大が見込めます。

中国テンセントに見られてしまう楽天の「帳簿」

業務資本提携に生じるこれだけの懸念

2021.4.6(火)

(平井宏治:日本戦略研究フォーラム政策提言委員・株式会社アシスト代表取締役)

2021年3月31日、中国企業のテンセントは、その子会社を通じて、楽天が新たに発行した株を購入し(「第三者割当増資」という)、楽天の第6位の大株主になった。本件は3月12日に公表されて以降、識者から懸念が示されていた。にもかかわらず、楽天はテンセントとの業務資本提携を強行した。

本稿では、ポートフォリオ投資、楽天の帳簿閲覧権、中国の国家情報法との関係などから懸念される問題を取り上げたい。

テンセントとは何者か

楽天の大株主になったテンセント(騰訊)グループとは何者だろうか。チャットアプリ「WeChat」を知る人は多いが、その実態を知る人は少ない。

同社は、香港証券取引所に上場する持株会社で、中国の広東省深セン市に本拠を置く。傘下にインターネット関連の子会社を持ち、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、インスタントメッセンジャー、Webホスティングサービスなどを提供する。

2020年8月、アメリカ政府はテンセントとの取引を禁止すると公表した(注:実際には禁止に至らなかった)。トランプ大統領は、「このデータ収集によって中国共産党がアメリカ国民の個人情報や機密情報の入手が可能になる恐れがある」と指摘した。取引禁止になれば、WeChatの利用が禁止されるため在米中国人の間に衝撃が走った。

一例だが、アメリカのメディアは、中国人産業スパイがWeChatを使い中国国内の同僚と連絡を取り、「中国軍によるアメリカ軍軍事戦略データの解読とリスク評価」に関する研究論文について議論していたと報道し、WeChatが連絡ツールとして使用されていたことが明るみに出た。

楽天「政府から監視」の異常事態、原因となった中国企業の狙いは

ダイヤモンド編集部

高口康太 2021.4.24

楽天グループが、日米政府から「共同監視」を受けるという報道が浮上した。原因は、3月に中国のIT大手テンセント(騰訊控股)から出資を受けたことだ。楽天はこの出資を純投資としているが、果たしてテンセント側にはどのようなもくろみがあったのか?深堀りすると、楽天こそがテンセントにとって必要な「パーツ」であることが浮かび上がった。(ダイヤモンド編集部特任アナリスト 高口康太)

「政府から監視」で楽天株は急落

出資したテンセントの真意は?

楽天グループが日米両政府から共同監視を受けると報じたのは、2021年4月20日付の共同通信だ。原因となったのは楽天が3月に発表した、中国のIT大手、 テンセント(騰訊控股)からの出資で、楽天の顧客情報がテンセントと中国当局に伝わる事態を警戒しているという。

この報道は英字媒体にも次々と転電され、国内外に広がった。翌21日の楽天の株価は前日比の終値ベースで6%下落し、この1日で時価総額は1155億円減少した。この額は、楽天はテンセントによる出資で得た金額約657億円を大きく上回る。23日午前の時点で株価は報道以前の水準を回復したが、「政府監視ショック」に楽天は肝を冷やしたに違いない。

楽天はテンセントの出資目的は「純投資」だと説明し、経営や技術、個人情報への関与はないと説明する。ただ一方で、「テンセントグループとの関係強化を図ることは、当社グループの競争力と機動力の向上につながる」「今後、協業していく分野として、デジタルエンターテインメント、Eコマースなどを検討」友発表(3月12日のプレスリリース)している。そしてテンセントの経営戦略に鑑みれば、出資は事業提携を目的としたものである可能性が高い。

ならば中国のテンセントは、楽天への出資を通じて何を獲得しようとしているのか?

高市氏が〝捨て身〟の告発!岸田内閣「中国スパイ」を野放しか 「セキュリティー・クリアランス」提出に圧力、政府内の親中派と暗闘を示唆

2022/9/30

高市早苗経済安全保障担当相が28日、「捨て身の告発」に打って出た。先端技術の流出を防ぐため、重要情報を取り扱う研究者らの身分の信頼性を確認する「セキュリティー・クリアランス(適格性評価)」をめぐり、政府内の〝抵抗勢力の存在〟や〝親中派との闘争〟を示唆したのだ。「国葬(国葬儀)」で27日に見送られた安倍晋三元首相は生前、日本の国力を維持・発展させるため、欧米諸国では常識である「スパイ防止法」の制定にも意欲を持っていた。日本と中国は29日、国交正常化から50年を迎えた。岸田文雄政権の、国民と国家を守る気概が問われている。ジャーナリスト、有本香氏による緊急リポート。

現役閣僚による爆弾発言が飛び出した。

「大臣に就任した日に言われたのは、『中国』という言葉を出さないでくれというのと、来年の通常国会にセキュリティー・クリアランスを入れた経済安全保障推進法を提出するとは口が裂けても言わないでくれと言われました」

高市氏が28日夜、「BSフジLIVE プライムニュース」に出演した際の発言である。これに岸田首相がどう対処するか〝見もの〟だ。

経済安全保障については今年5月、経済安全保障推進法が成立したが、同法には最も重要な要素が欠落している。それがセキュリティー・クリアランス、「人の適格性の審査」だ。あえて簡単に言えば、外国のスパイを取り締まるルールである。

同法成立の前から、筆者はこの欠落を厳しく批判していた。「仏作って魂入れず」のような経済安保法にどれほどの意味があるのか、ということである。国会提出前の今年2月には、自民党の政調会長だった高市氏と『月刊Hanada』で対談し、次のようなやり取りをした。

高市氏「今年の大きな柱はやはり経済安全保障政策です。どのような事態になっても必要な物資を国内で調達できる環境、サイバー攻撃から国民の生命や財産を守り抜くこと、機微技術の国外流出を防ぐことなどを柱とする『経済安全保障推進法』の第1弾を今国会で必ず成立させたい」

筆者「かねてより高市さんがおっしゃっていた外国人研究者などのスクリーニング(選別)は、その第1弾には含まれるんですか?」

高市氏「外国人研究者のスクリーニングは第2弾でやります。これを入れると今国会では通りませんから」

正直に言うと、7カ月前、高市氏のこの答えにひどく失望したものだ。

対談での高市氏は、「岸田政権をサポートする」「7月の参院選に勝利することが大事」という表明に終始した印象だった。それは政調会長という立場からすると当然ではあるが、あまりにも型通り、多くの読者の失望を誘うものでもあった。

実は、筆者はこのときの失望を、安倍氏にもぶつけた。「人のスクリーニングを盛り込まないなら、意味のない法律です」と。

筆者の怒りに対し、安倍氏は「人のスクリーニングを盛り込んだ法律は必ずやるから。こちらもプッシュしていく。ただ、容易でないことは理解してほしい」と答えていた。

しかしいま、昨晩の高市氏の「告発」を聞き、生前の安倍氏の言葉を思い返すと、経済安保をめぐる自民党内の「闘争」、とりわけ「親中派との闘争」が実感を伴ってみえてくる。2月に筆者が抱いた強い失望は、こうした暗闘への筆者の不理解も少々手伝ったかと反省する。

今般、高市氏が「捨て身の告発」に打って出たのには、安倍氏の国葬儀が無事終わったことも関係しているかもしれない。国葬儀には筆者も参列したが、かけがえのないリーダーを喪った悲しみ、反省を改めて深くする一方で、国難のいまこそ、「闘う政治家」だった安倍氏の遺志を、皆で継ぐべきという思いにもさせられた。

高市氏は同じ28日、BS日テレの「深層NEWS」にも出演し、政府による国葬実施の決定過程について次のような苦言を呈している。一連の高市発言を「岸田おろし」や「閣内不一致」というレベルの話題にして済ますべきではない。

「中国のスパイ」一つ取り締まれない日本に明日はない。安倍氏の志を真に継ぐのは誰なのか―。はっきりさせるときである。

習近平氏は「プーチン化」?胡錦濤氏が退席、慣例破りの3期目…松田康博教授の分析

2022年10/31(月)

今月開かれた中国共産党大会を経て、習近平共産党総書記(国家主席)が慣例を破る形で3期目の政権を発足させた。大会では、前国家主席の胡錦濤氏が途中退席する異例の事態も起きた。謎が深まる中国の政情をどうみたらいいのか。東大東洋文化研究所の松田康博教授は「習氏はロシアのプーチン大統領のような存在になった」と指摘する。(聞き手・牧野愛博)

――党大会の閉幕式で、胡錦濤前国家主席が退場する場面がありました。

体調不良という指摘もありますが、退場する足取りはしっかりしていました。外国メディアの入場を待って、抗議の意思を示し、内部の分裂をわざと国外に見せつけたのだと思います。

閉幕式は党中央委員メンバーが確定した後に行われました。そこには李克強首相と汪洋全国政治協商会議主席の名前がありませんでした。

胡錦濤氏は開幕式には柔和な表情で参加していました。おそらく、彼は途中まで、習氏に李克強氏らの留任も含めた妥協案を見せられていたのだと思います。

実際、外部では「汪洋氏の首相起用案」などのうわさが飛び交っていました。ところが、最後になって習氏に裏切られたため、胡氏はあのような行動に出たのだと思います。

しかもこの段階ではまだ、胡錦濤氏に近い共産主義青年団出身の胡春華副首相が中央委員に選出され、政治局常務委員会入りする可能性がまだ残っていました。

それが、党大会直後の第1回中央委員会総会で、逆に政治局からも排除されていることが判明しました。

胡錦濤氏にしてみれば、「だまし討ちに遭った」に等しい思いだったでしょう。習氏に抵抗する勢力は、おそらくこうして排除され、大勢は決したのだと考えられます。

その代わり、習氏に近い李強・上海市党委員会書記が政治局常務委員に起用され、序列第二位になりました。

李強氏は年内に開かれる全国人民代表大会(全人代)常務委員会で副首相になり、来年3月に首相に就任するかもしれません。

昨年の全人代で、全人代組織法が改定され、5年に1度の本大会ではなく、2カ月に1回の常務委員会でも副総理を交代できるようになりました。おそらく、この時から李強氏の起用を考えて準備していたのでしょう。

――今回の共産党大会は中国の内政にどのような影響を与えるでしょうか。

鄧小平氏の改革以降、中国は30年にわたって「長老の意見の尊重」「バランスを重視した人事」「年齢制限」「後継者育成」などのルールを積み上げてきました。

習近平氏は、それらのすべてを破壊してしまいました。今後、中国ではルール無用のむき出しの権力闘争しか残らないでしょう。

さらに、習氏は今回の人事で、市場メカニズムや国際ルールを尊重する経済テクノクラートを排除しました。おそらく「共産党の天下を潰さないため」でしょう。

今後は、共産党の利益のみを考え、市場メカニズムや国際ルールを軽視した経済政策運営を行うでしょう。

習近平氏は今後、4期目どころか、恐らく死ぬまで指導者の地位にとどまるでしょう。

4期目以降、政治局常務委員ではなく、毛沢東時代をまねて党主席ポストをつくり、人前に出ない指導者になっていく可能性があります。

その方が権威を高め、会議や演説なども減らすことができるため、体力を温存できます

中国国内にはもちろん、反発する声もあります。しかし、SNSで不穏な情報を発信したら、すぐにアカウントを抹消されてしまいます。

「ゼロ・コロナ」政策を理由に導入した携帯電話のアプリで、全国民を1日24時間、365日にわたって監視し、行動を制限できる制度を作り上げてしまいました。

当局にとって都合の悪い人間をすぐに拘束できますから、誰も抵抗できません。

――対米関係はどうなりそうですか。

楊潔篪中央政治局委員の代わりに、王毅外相が中国外交のトップに就きます。外交の連続性は担保されますが、40年以上対米外交のキャリアがある楊氏に比べ、王氏は英語力や対米人脈が十分ではありません。

外交部長(外相)の人選にもよりますが、米国とのパイプは細るかもしれません。

米国が呼びかけている核兵器を搭載できる中距離弾道ミサイルの削減交渉には応じないでしょう。

現時点で中国が約300発を配備しているとされるのに対し、米国はゼロです。この有利な状況を自ら放棄することは考えられません。

核軍縮交渉にも応じないでしょう。中国は、ウクライナ危機を見ています。米国がロシアのウクライナ侵攻に直接介入しなかったのは、プーチン大統領による核の脅しが効果を上げたからだと考えています。

米国がロシアとの軍備管理で手足が縛られている一方で、中国には何の制約もありません。中国は台湾有事の際、米国に介入させないだけの核保有の増強を急ぐでしょう。

一方、ウクライナを巡って、ロシアに軍事支援をしない従来の立場は維持するでしょう。中国の産業は西側経済と結びついています。米国のセカンダリー・ボイコットを避ける必要があるからです。

ただ、半導体のように軍用にも使えるデュアル・ユース(軍民両用)製品の提供はすでに、ひそかに行っているかもしれません。

――北朝鮮の7回目の核実験が迫っているという情報がありますが、中国は北朝鮮の核保有を認めるでしょうか。

中国は北朝鮮の核保有を支持せず、不快感も示すかもしれませんが、黙認する可能性が高いと思います。

北朝鮮が核実験に踏み切った場合、国連安全保障理事会で新たな制裁決議を提案しても、中国は決議を棄権するでしょう。

そればかりか、ロシアのように拒否権を行使する可能性すら否定できません。

いずれにしても、北朝鮮を支持するなかで、核開発だけは許さないとしてきた中国の戦略の大きな転換になると思います。

――台湾情勢にはどのような影響を与えますか。

中国は依然、「平和統一」を目指していますが、話し合いによる合意形成ではなく、軍事力委を背景にして相手を屈服させる「強制的平和統一」にかじを切ったと思います。

そのため、中国は現在猛烈な軍事力の増強を続けています。

中国が台湾を武力統一するためには、まだ空軍力や海軍力が十分ではありません。中国は、台湾占領に必要な強襲揚陸艦を8隻保有する計画を持っていますが、まだ3隻目が就役したばかりです。

台湾も非対称戦能力を積み上げていますから、武力侵攻は容易ではないでしょう。

従って、今後数年のうちに、台湾に全面侵攻する蓋然性は低いと思います。習近平氏は今後、最低で10年間は指導者の地位にとどまるつもりでしょうから、焦る必要はありません。

当面は軍事力を強化しながら、米国で孤立主義的な傾向を持つ、くみしやすい政権が登場するのを待つと思います。

――日本は中国とどう付き合えばよいのでしょうか。

習近平氏は日中関係を好転させたいと思っています。米国との戦略的対立のなかで、日本はまだ利用価値があると考えているからです。

ただ、日本が懸念を深めている尖閣諸島の領有権問題で譲歩する考えはありません。

尖閣諸島問題で日本を屈服させたうえで、日中関係を良くしたいという独善的な態度です。こんな状況で日中関係が好転することは考えにくいでしょう。

日本が今やるべきことは、米国などと協力して、中国による台湾への武力行使のコストとリスクを高めることです。

習近平氏が最も重視しているのは共産党支配の継続です。「台湾に武力侵攻すれば、米国などの介入を招き、共産党支配がかえって崩れてしまう」と思わせれば、中国の武力侵攻を遅らせたり、抑止できたりします。

そのために、日本は防衛力を強化する必要があります。日本はほぼ確実に、台湾有事に巻き込まれると思うからです。

在日米軍を攻撃すれば、それは対日本攻撃を意味します。日本の防衛力が強ければ強いほど、中国は反撃を恐れて二の足を踏むのです。

防衛費の増額は1兆円か2兆円かという議論ですが、ウクライナを見ればわかるように、戦争が実際に起きれば、簡単に100兆円規模の被害が発生します。金額を惜しんでいる場合ではありません。

日本は防衛関連施設の抗たん性を高め、継戦能力を強化し、反撃能力を保有するなどの努力を進めるなど、抜本的な防衛力強化に踏み切るべきです。

そのうえで、米国が必ず、東アジアの安全保障に関与するよう、同盟関係を強化していくべきです。

習近平氏がこれまで積み上げたルールを全て破壊し、また経済や対外関係を悪化させ続けることで、「ポスト習近平」の中国は混乱に陥り、対台湾武力行使の余裕などなくなる可能性があります。

それまでの間、日本は米国などと協力して抑止力を増強して時間を稼ぐことが何よりも重要になると思います。

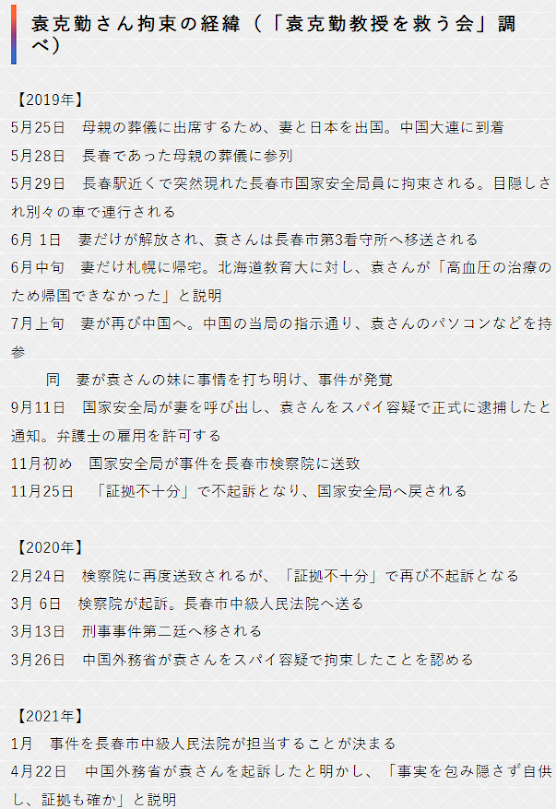

「中国共産党が日本の学問の自由を浸食」専門家が危機感 北海道教育大の元教授拘束から2年

2021.05.25

北海道教育大の元教授で中国籍の袁克勤(えん・こくきん)さん(65)=札幌市在住=が中国に帰国した際、突如拘束された事件から2021年5月25日で丸2年になる。

中国側は「スパイ罪」で起訴したとしているが、詳しい内容は明らかにしていない。これまでも日本在住の研究者が中国で拘束されたケースは複数あるが、いずれも詳しいことはわからないままだ。

袁さんの救出を支援するグループに参加し、自身も中国法が研究テーマの鈴木賢・明治大教授は「当事者も何があったか語らない中、臆測だけが広がり、中国共産党が嫌がりそうな研究はやめておこうという自己規制すら出始めている」と危機感を抱いている。本人に詳しく聞いた。鈴木賢・明治大供給=ハフポスト日本版提供

プロフィール

すずき・けん 明治大現代中国研究所長、北海道大名誉教授。法学博士。専門は中国法、台湾法、アジア法。1960年生まれ。北海道大法学部を卒業後、同大大学院法学研究科で研究。同大教授などをへて2015年に明治大教授に就任、翌年から現職。

――中国政府は袁さんをスパイ罪で起訴した、と発表していますが、詳しい内容はわかりません。いったい何が問題視されたのでしょうか。

袁さんがしていた研究は1940~1950年代の東アジアを扱っていて、特に中華民国が台湾に移り、日本と講和を結んだころの歴史研究なんです。

中国政府にとってはデリケートな台湾問題に関係しているわけです。推測でしかないのですが、当然、研究上の資料収集などもそのあたりに関係するでしょうから、それがスパイの容疑になったのではないかなと想像します。

実は今、特に歴史研究者は中国当局から警戒されており、危険が高まっていると思います。実証的にやる研究者ほど危ない。というのも、歴史というのは共産党にとってはすごく重要なものだからです。

中国共産党は歴史の「解釈権」を独占し、「物語」を作り上げて政権を正当化してきたわけですね。従って、学者が研究という形で新たな事実の掘り起こしなどをすることを非常に嫌います。自分たちの正当性が切り崩されかねないので。袁さんの事件から4カ月後に拘束された北海道大の教授も専門が近現代史です。

共産党はよく、自分たちが政権を握っていることについて「歴史が選択した」と言うわけです。

でも、中国共産党が言う歴史って実証性がないんですよ。「物語」ありきだから。党に都合のいいようにつないで、物語を構成しているだけ。生の資料から立ち上がっているものではないのです。

だから、実は「歴史は共産党を選択していたとは言えない」ということになると都合が悪いんですよね。全部ちゃぶ台返しになっちゃう。

これは民主化されていない独裁体制の宿命だと思いますね。民主化されていれば、政党は選挙によって政権の正統性を獲得するわけですが、一党独裁を続ける中国共産党は、ずっと歴史にこだわらざるを得ないんです。

最近も、革命で重要な役割を果たしたとされる英雄たちを侮辱する行為を罰する法律というものができました。この法律によれば、新たな歴史的事実を発見しただけなのに、侮辱だとして処罰されかねないわけです。

歴史の研究をしていると、英雄とされてきた人には実は知られざるとんでもない一面があった、みたいな話はよくあるし、その意味で歴史の新たな見直しみたいなことはどんどん進められるんですが、そういうことを法律で禁止しているわけですね。

特定の歴史観を押しつけているわけですが、そういう意味では、日本の侵略の歴史も彼らにとってはすごく大事です。それが人々のナショナリズムを支える上で、非常に利用価値がある。

そうやって形成されたナショナリズムが今度は政治の正統性をさらに強める。だから中国は日本に対し、ことあるごとに歴史問題を繰り返し持ち出すのです。

――袁さんの処分をめぐっては、不起訴が2回あり、ようやく3回目で起訴されたことがわかっています。

当局としても拘束したものの、結局、罪に問える事実をつかんでなかったんじゃないでしょうか。一方で、袁さんは芯の強い性格で、身に覚えのない罪を認めるような人ではない。

ここまで拘束しておいてやっぱり何もありませんでした、お帰り下さいというわけにはいかないのでしょう。だから何か起訴するための理由を必死で見つけようとしたんじゃないですかね。だからこそ時間もかかった。

ただ、中国の刑事政策では、最後まで抵抗する人に対してはより重く、罪を認めるものには寛大に処罰することになっています。

黙秘権もありません。刑事訴訟法には「真実を供述する義務がある」と規定されています。黙秘は真実を供述する義務を果たしていないとみなされ、重く処罰されます。だから袁先生の処遇も気がかりです。

――鈴木さん自身も研究テーマが中国に関係しています。袁さんの事件をどう受け止めていますか。

明日は我が身だと思いましたね。中国に行けばいつ捕まるかわからない状況だなと。しかも僕の研究は台湾にも関係しているから、中国共産党にとってはあまり面白くない人物だと思います。

以前からそう思って中国を行き来していました。実際、一度短時間ですが拘束されたこともあります。ただ、私は信念として、捕まるかもしれないということで、自分の活動を控えるとか、わきまえるような人間ではありません。それだけに当面は中国には行けないなという感じですね。

私に限らず、これは袁先生だけの問題とは考えない方がいいと思います。日本で研究している中国研究者全体の問題だと受け止める必要があります。今の状況では、日本の学問の自由が中国共産党によってどんどん浸食されてしまうでしょう。

これまでも、中国籍の方を含め、日本で中国研究をしている人たちは複数人拘束されているわけですが、彼らは解放されたあと、なぜ捕まったのか、どういう取り調べを受けたのか、どうして帰れたのか、当局から何を言われているのか、一切何も言わないんです。

もちろん、それだけ脅されているんでしょうから同情もしますけど、それでも我々にはなぜ拘束されたのかが一切わからず、臆測だけが広がる。中国共産党に目を付けられるようなことを書いたり、発言したりしないよう自己規制してしまうようになる。

捕まえたのは1人や2人だとしても、それによって日本にいるほかの中国関係の研究者からも学問の自由を奪うことができると。これはまずいなと思いました。

私が見るところ、中国関係の研究者たちは、日本人も含めて共産党の顔色をうかがっている人が大部分です。

「中国に行けなくなるのではないか」「交流ができなくなるのではないか」「自分の研究活動にマイナスになるのではないか」、そういう心配をして、自己規制している人が多いです。

特に在日中国人の学者たちは、ほとんど安心して帰国できないのではないでしょうか。結果的に御用学者のようになってしまう人もいます。共産党の嫌がるようなことは言わない。そういう研究はそもそもしないという方向に。

中国の国内ではとっくにそうなっていて、日本にいる学者たちもそうなりつつあるということです。これこそ中国共産党の思うつぼです。

ですから、とにかく袁先生の件は日本で関心が持たれていて、強い抗議の声が上がっているということを中国政府に見せなければならない。そうすることで袁先生の解放にもつながと思います。

――言論や学問の自由に対する締め付けは、習近平体制になってから厳しくなったのでしょうか。

そうですね。明らかに変わりました。国家安全関係の法律もどんどんできています。国家と言うけど、それはミスリーディングですね。

正確には一党独裁安全。今の中国は党と国家が一体化しているので、国家安全とはすなわち党の安全ということです。

習政権はなぜ締め付けを強化しているのか。私が思うに、一党体制を維持することに対する危機感が高まっているんだと思います。

習近平氏は国家主席の任期を撤廃し、来年の党大会でさらに次の任期も最高権力者として居続けようとしているでしょう。今のうちに異論を徹底的に排除し、盤石の体制で次の任期に入りたいと思っているのではないでしょうか。

そして危機感というのは、一つには経済成長の鈍化です。これまでは経済発展によって共産党は正統性を獲得してきたわけです。しかし成長率はしだいに落ちています。

日々生活が豊かになっているから消極的ではあれ、共産党を支持しているという国民は多いでしょう。でも経済発展が終わったら、それが一気に瓦解に向かう可能性がある。そんなことを予見して、あらかじめ手を打っているんだと思いますね。ものすごい深慮遠謀です。

それに共産党の情報網はものすごいので、私たちの考えがおよびえない危機感があるのかもしれません。中国は今や、あらゆるものがデジタル化されていて、それにより収集された当局の情報の量と質はすごい。

体制の危機につながりかねない情報というのもたくさんあるのでしょう。それを先取りし、対応していくことが政権延命にとって必要だと考えているはずです。

――日本政府に何を求めますか。

在外公館にとっては邦人保護が優先事項です。邦人であれば大使館関係者が定期的に会うこともできる。ところが袁先生は中国籍なので面会できてないし、中国側としても会わせる義務はない。

そうは言っても日本の大学に25年以上も勤めてこられた研究者ですから、国籍が違うというだけで簡単に切り捨ててしまっていいわけがありません。

しかも先ほど言った通り、日本における学術分野に対する萎縮効果というのは著しいわけです。日本の学問の自由が制約されているわけで、これは日本の問題とも言えます。

ただ、表立って日本政府が動くのは正直やりにくいですよね。内政干渉にもなりかねないし。難しいです。

今後はおそらく、日本国籍を取る中国人の研究者が増えてくるんじゃないでしょうか。研究のために中国に行かなかったとしても、家族がいれば帰らないわけにはいかない。だけどこの状況ではとてもじゃないですが怖くて帰れない。

日本国籍を取っていれば、仮に拘束されたとしてもいろんな支援を受けられます。日本政府も助けてくれるでしょう。

そもそも捕まえること自体のハードルも高くなります。外交問題になるので。

権力に取りつかれた「習近平」が、また「暴走発言」…台湾に本気で戦争を仕掛け始めた…!

2022年10/25(火)

あまりにも露骨な人事

ひと言で言えば、強引さが目立つ第20回大会だった。「68歳定年」(七上八下)の慣習が反古にされ、69歳の習近平総書記が3選された。67歳の李克強首相が党の役職から完全に外れ、次の首相候補と目されていた59歳の胡春華副首相は、最高指導部(中央政治局常務委員)への登用どころか、その下の政治局員からも漏れた。

また、総書記時代、李克強首相を後継者にと動き、「反習近平」派と目されてきた胡錦濤氏も、大会の途中で係員に腕をつかまれ退席(体調不良とされているが)した。

後述するが、どんなにワンマン経営の企業の社長でもここまで露骨な人事はしないだろう。

党規約改正案の採決でも強引さが目についた。閉幕に先駆け、習近平総書記は、自らの権威強化に向けた表現を党規約に盛り込む改正案の採決をはかった。投票などではなく、「同意しない人は挙手をお願いします」という形式の採択では、表立って反対できる参加者などいるはずがない。

こうして、自身への不満を強引に抑え込んだ習近平総書記は、最高指導部の面々を、直属の部下で「ゼロコロナ政策」の指揮を執った李強氏(63)、長く秘書を務めてきた側近中の側近、丁薛祥氏(60)といった側近で固め、3期目の御代をスタートさせたのである。

いかにも、自身を「建国の父」毛沢東に重ね合わせる習近平総書記らしい手法だが、今回の党大会で明らかになったことを整理しておこう。

明らかになった「3つの項目」

(1)毛沢東に匹敵する存在になった習近平

習近平総書記に対し、中国建国の父、毛沢東に匹敵する権威づけが図られ、権力集中がこれまで以上に進んだ。

党の規約改正では、習近平総書記の指導思想を、「毛沢東思想」ばりに「習近平思想」と呼ぶことこそ盛り込まれなかったが、忠誠を誓わせるスローガン「2つの確立」(習近平総書記の指導的地位と思想の確立)を繰り返し強調した。

(2)4期目以降も視野に入れた習近平

習近平総書記を除く新たな最高指導部6人のうち4人が側近、もしくは極めて近い人間。中国の「戦狼外交」(攻撃的な外交)を担ってきた王毅外相も、69歳ながら政治局員に選出され、外交担当のトップに就任する見通しとなった。

中国語では、「多くの人が関わり何も前に進まなくなる状態」のことを”九龍治水”と表現するが、習近平総書記は、何でも前に進められるよう、最高指導部を側近とイエスマンで固め、4期目以降も視野に入れることに成功した。

その反面でワンマン経営の企業と同様、トップに対するチェック・アンド・バランスが効かなくなる危うさも残る。

(3)台湾統一を公約に掲げた習近平

党大会初日の10月16日、習近平総書記は、施政方針演説となる政治活動報告で、台湾統一への決意を高らかに宣言した。

「台湾問題を解決するのは中国人であり中国人が決める」、「台湾の平和的統一に努力を尽くすが、武力の使用を放棄する約束は絶対にしない」

また、党規約には、「台湾独立に断固として反対し、抑え込む」との文言も盛り込まれた。

これらの言葉は、台湾統一を国際公約にしたのと同じである。しかも、隣国に攻めんだロシアとは異なり、「台湾は中国の領土。だから他国は干渉するな」という気持ちも盛り込んでの発言である。

「台湾を取り戻す」

習近平総書記は大会初日の活動報告で、このように述べている。

「小康社会(ややゆとりのある社会)実現という100年目標は達成できたが、もう1つの目標、中華民族の偉大なる復興を全面的に推進する」

この言葉は、1840年のアヘン戦争以来、列強に領土を奪われ続けてきた「黒歴史」を3期目の5年間で清算する=台湾を取り戻す、という国内公約になる。それでも、8月10日、中国政府が発表した「台湾白書」(「台湾問題と新時代の中国統一事業」)では、平和統一を望んでいると強調していた。

「戦わずして勝つ」というのは「孫子の兵法」そのものだが、今回の党大会では、武力行使まで匂わせ、大きく踏み込んだ。

習近平総書記は、活動報告の中で、「安全保障(安全)」を89回、「強国」を15回も盛り込み、「早期に世界一流の軍隊に築き上げる」と宣言した。この点からも、どんな手段を講じてでも台湾を獲りにくるのは確実と言っていい。

なぜなら、3期目の5年間で、台湾統一に向けた成果を「見える化」してこそ、4期目、5期目へとつながるからである。

これにさっそく反応したのがアメリカだ。

10月17日、スタンフォード大学で開かれたイベントで、「中国は予想よりかなり早いタイムラインで統一を目指す決意を固めている」との認識を示している。中国が中国軍(人民解放軍)建軍100周年を迎え、しかも4期目がかかる党大会がある2027年は大きな節目だ。現在の中国の軍事設備を鑑みれば、この頃には、東シナ海や南シナ海における軍事力がアメリカを凌駕する可能性は十分にある。

しかしこの動きにアメリカ、日本、韓国の3ヵ国+台湾の連携は取れているとは到底言い難い。その理由は<【後編記事】暴走する「習近平」がほくそ笑む…「台湾侵略」でこれから5年間に起こる「ヤバすぎる事態」>にて明かす。

清水 克彦(政治・教育ジャーナリスト/大妻女子大学非常勤講師)

2018.09.04

# 中国経済

衝撃! 中国ではなぜ、「配達ドライバー」が続々と死んでいるのか

4億3000万人の巨大市場の「闇」

2018.09.04

「最近流行りのフードデリバリーをアプリで注文したんですが、3時間も待たされました」――。

筆者の通う東京都内の美容院の店長がこう嘆いた。注文したのは「うな丼」だが、店に到着したときにはすっかり冷めきっていた。

日本では「UberEATS」や「LINEデリマ」が登場し話題となっているが、ウェブやアプリを使って飲食店の料理を配達してもらうサービスはまだ緒に就いたばかりだ。市場調査会社のエヌピーディーグループ(アメリカ)によれば、日本の外食・中食を利用した食機会におけるデリバリーでのオーダー率は36%(2017年)と、主要13ヵ国の中でも低い。

ところが、中国ではこのデリバリーで日本の先を行っている。中国や韓国、オーストラリアやアメリカなど主要13カ国の中でも、中国のオーダー率は63%で断トツの1位となっており、13カ国平均の45%を大きく上回る(エヌピーディー)。中商産業研究院(中国・深圳市)によれば、中国でスマホユーザーは7億5300万人に拡大、フードデリバリーの利用者規模は3億4300万人にものぼると推計する。

上海ではたった半年で76人が死亡・負傷

注文の品を電動自転車に搭載し、街中を縦横無尽に飛来する配達員――こうした光景は今や中国全土でみられる。大都市上海では、全国の中でも突出してその利用が高い。そのためか、フードデリバリーの配達員がもたらす交通事故が近年、社会問題となっている。

街の交差点では信号待ちに舌打ちする配達員を見かける。信号待ちするのはまだマシで、中にはそのまま突っ走ってしまう配達員もいる。たまに路肩を正面から逆走してくる配達員に出くわすこともある。

環球時報は昨夏、2017年上半期だけで飲食デリバリー従事者76人が交通事故で死亡・負傷したと報じた。交通ルールを無視する配達員の自業自得といえばそれまでだが、逆にいえば、彼らにとっては「命がけの仕事」だともいえる。

「命がけ」になるのはこういう理由からだ。上海に居住する中国人主婦が語る。

「そもそも彼らは注文の数をこなしていくらの世界。配達した数に応じてコミッションが入るしくみなのです」

デリバリーごとに規定の賃金を受け取る日本の配達員とは事情が違う。そのため、すべては「時間との勝負」になる。少しでも多くのコミッションを得ようと一分一秒を争う。金のためなら多少のリスクも厭わない。

8円の歩合のために、肋骨9本を折る

「規定の時間内に届けよ」という指示があることも、彼らを「命がけ」にさせている。「時間内」を達成できなければ、逆に「失点」として賃金を引かれてしまうことになるからだ。

そのためだろう、上海ではマンションのエントランスで守衛と揉める風景をよく見かける。「第三者の侵入を防ぐ」という目的で立たされている守衛は、配達員に「待った」をかける。先を急ぐ配達員は守衛の尋問にいちいち答えていられないので、猛攻ダッシュでの“関所突破”を試みるが、結果、複数の守衛に抑え込まれ、配達は「タイムオーバー」になってしまう。

路上では交通整備係のおじさんと配達員、そして警官が三つ巴となった大乱闘すらある。上海に限らず中国の路上は、デリバリーの二輪車による違法駐車が問題になっており、これを苦々しく思っている交通整備係と、「そんなことは構っていられない」とする配達員が激しく衝突するのだ。最後は警察も巻き込んでの殴り合いとなる。

飲食デリバリーのみならず、ネット通販の普及でも「配達員」が重宝されているが、こちらも同じように「時間との闘い」だ。その厳しい労働環境は「死と背中合わせ」といっても過言ではない。

昨年、山東省でネット商品の宅配員が「肋骨9本」を折る大けがをしたというニュースが報じられた。原因は、宅配予定時間のたった「5分の遅れ」に怒った注文客による暴行だった。6分の遅れなら命を失ったかもしれない。凶暴な客もいるものだ。

ちなみに、肋骨9本を折られたこの商品宅配員は、この配達でもらえる歩合はいくらだったのか、という記者の質問に「100個の配達で50元程度(約850円)」だと答えている。つまり、1個の配達でもらえるのはたった5毛(約8.5円)だということだ。中国の都市部ならコミッションももう少しもらえるだろうが、たかだか8円のために肋骨をへし折られてはかなわない。

とにかく彼らは急いでいる。最近は「客の家の台所で調理を始める配達員」すら出現した。材料だけ鷲掴みにし客の家に向かった配達員は、台所で自ら調理を始めたという。

中国では「何が配達員をコックにしたのか」というタイトルでこの話題が報じられた。その背景にあるのも「一分一秒の戦い」。この配達員は、客先への瞬時の到着とアプリでの「評価」に頭がいっぱいで、「厨房での調理の時間がじれったくて、待っていられなかった」と語ったというから、まさに本末転倒だ。

もうひとつの「大量ゴミ問題」

スマホアプリのおかげで、中国人の生活は格段に便利になった。中でも“フードデリバリー”は2016年を前後して爆発的にユーザーを増やし、その結果、「配達員」という新たな雇用を創出した。しかしその一方で、多くのひずみを生んだのは前述したとおりだ。

もうひとつ注目したいのが、中国のフードデリバリーがもたらす環境問題だ。筆者の上海の友人・鵬さん(仮名)は、こんなことをつぶやいていた。

「2016年ぐらいからアプリを使って出前を取るようになった。あまりに便利なので、会社の昼食を含めて一日二食をデリバリーで済ませることも増えたけれど、届いたポリ袋の中から出てくるのは、使い捨てのプラスチック容器と割りばしとストロー。食後はゴミとなるその量に、最近は罪悪すら覚える……」

冒頭で、中国では3億4300万人がフードデリバリーを利用していると書いた。仮に彼らが1日1回デリバリーを注文すれば、3億4300万本の割り箸が、3億4300万個の容器が、3億4300万枚ものポリエチレン袋が消費される計算になる。

こうした環境負荷を問題視する声は、中国でもポツポツと出てくるようになった。ある中国のネットユーザーは「このポリ袋の平均使用時間はたった25分だが、地中に埋めても土に返るのに470年かかる」と訴えていた。

90年代、中国の都市部では発砲容器のポイ捨てが問題となり、中国は先進国から「白色汚染」というレッテルを貼られた苦い経験がある。上海ではゴミの分別や削減が呼びかけられ、2010年の万博開催を前に、食品スーパーを中心にレジ袋が有料化された。そして、「環境」をテーマにした上海万博で、地元居住者は「環境負荷」に対して高い意識を抱くようになった経緯がある。

上海に約20年在住する日本人女性はこう語る。

「昨今のデリバリーサービスの隆盛で、せっかくの環境に対する取り組みも後戻り。レジ袋有料に不便を感じながらも、“環境のために”と頑張ってきたあの努力は何だったのか」

トイレで調理…競争に勝つためなら何でもアリ

話を配達員に戻せば、「そこまでやるか」という泥沼の戦いに至った背景には、熾烈な企業間競争がある。競争といっても独特なのは、中国の場合、競争相手を徹底的に滅ぼし、最後は1強または2強が市場を独占してしまう結果にある。

振り返れば、タクシーの配車アプリもそうだった。最後は「滴滴」が「快的」を呑み込み、市場は「滴滴」の「1強」になってしまった。フードデリバリー業界も同じで、もともと多くの企業が参入していたが、いつの間にか、「餓了嗎」が「百度外売」を飲み込み、「美団」とともに市場を二分するようになった。

今年5月、タクシーアプリの「滴滴」がこのフードデリバリー業界に参入を始めたが、「滴滴」がこの業界を丸呑みしてしまうことだってあり得る。今なお「配達員」を筆頭に、日夜命がけの戦いが繰り広げられているのもそのためだ。

ここでは紙幅を割かなかったが、食品の衛生問題だってある。

中国のネットメディア『人民網』は、広東省の某デリバリー専用飲食店が「調理スペースが足りずトイレ内でも調理を行っていた」と暴いた。「競争に打ち勝つためなら何でもアリ」というわけだ。

これから本格化する日本のフードデリバリー産業には、ぜひとも健全な発展を期待したいものである。

習近平にプーチン…「独裁者」がのさばり「民主主義が衰退した」本当の原因

「歴史の終わり」の終わり

2022.10.24

民主主義国の人口は「減っている」

近代の「歴史」の勝者と謳われた民主主義。

この惑星の覇権をめぐって共産主義や社会主義との間で起こった争いに最終的に勝利した民主主義は、名実ともに「人類にとって普遍的な正義(グローバル・ジャスティス)」の座を獲得した――はずだった。

ところが現在、その民主主義国の人口が減少しているという。いったいなぜなのだろうか?

日経新聞によれば、先進国の人口が落ち込んでいる一方で、先進国に続いて民主主義国家の「仲間」に加わってくれることが期待されていた新興国が次々と民主主義から距離をとり、非民主的ないわゆる「強権国家」に惹かれつつあると伝えられている。

強権国家のほうが「速い」という現実

民主主義の欠点としてよくいわれるのは、「なにを決めるにしたって、民主主義の手続きを踏まなければならないせいで時間がかかること」である。対比的に強権的な独裁主義は「国民の自由や権利は著しく制限を受ける一方で、政治的にも社会的にも意思決定に時間を要さないから、時代やテクノロジーの流れが早い現代にはフィットしており優位性がある」とも指摘される。

これはたしかに一理ある。

たとえば日本では、たとえば新幹線やリニアモーターカーを開通させる計画が立ち上がっても、国・企業・地方自治体・地域住民・土地所有者の利害が激しく対立して「話し合い」が延々と行われ、計画が実際に着手するまでにきわめて長い年月がかかってしまうこともめずらしくない。先日開通した西九州新幹線も、長期間にわたって行われていた佐賀県との利害調整が不首尾に終わり、長崎と福岡を結ぶことはできず「日本一短い新幹線」となってしまった。

これがかりに中国なら、中国共産党政府が完全に独断で計画を取り決め、地方の自治体にも地域住民にもなんら「利害調整」などすることがないまま事業を断行することができてしまうだろう。国の事業計画に対して、国民が反対を申し立てるような「対話の窓口」など一切用意されていないからだ。

街の再開発でも、駅前の一等地の雑居ビルを取り壊して再開発しようとしたとき、かりにそのビルの所有権利者が細かく分かれていると、全員の合意を取り付けるまで取り壊しができないこともある。街全体の再開発よりも個人の権利がしばしば優越するのも民主主義社会ならではの光景で、これが共産主義や社会主義の社会であれば、そのような「個人の所有物だ!」という理屈はたやすく当局が粉砕する。権利を手放すことを拒否する住人を強制的に排除してビルを爆破してしまう。

強権国家では、よいかわるいかは別として、トップが「やる」と決めたことに市民社会は逆らうことができない。

新興国が抱く「民主主義への疑念」

自由や権利を擁護する民主主義社会が、全体主義や独裁主義に陥らないためにこそ尊重してきた「物事はみんなで話し合って決める」という大前提にどうしても付きまとう「遅さ」が(先進国に社会的にも経済的にも追いつきたいと考えている)新興国にとっては「やっかいな足かせ」のように見えてしまうのは無理もない。

先進各国がいくら「民主主義こそがすばらしいのだから、君たちもわれわれの後に続きなさい」と説いても、経済的発展を求める新興国からすれば「先進国は、わざと意思決定が遅くなるようなルールを採用させることで、私たちの社会や経済をゆっくりとしか進歩させず、いつまでも先進国に安く買いたたかれる立場でいさせるつもりなのではないか?」と邪推されてしまう(しかも、そのような邪推は100%思い違いというわけでもない)。

そんなふうに新興国が民主的な先進各国を訝しんでいるところに、非民主的な強権国家から巨額の経済・インフラ投資が舞い込めば「ほらみろ、やっぱり民主主義じゃなくても発展している国はあるんじゃないか。私たちはそちらを目指させてもらう」となることもめずらしくない。

これは喩えの話をしているのではなく、いま中国がアフリカを中心に現在進行形で行っていることだ。民主主義国の内部でも起こる「綻び」

欧米諸国や日本といった民主主義社会の内側においても、異変が起きつつある。民主主義にとって大切だったはずの「決定の遅さ」にしびれを切らしてしまう人が、じわじわと増加している。

民主主義社会の大原則である「自由」や「平等」が、自分の道徳観や倫理観に鑑みてとてもではないが受け入れられない相手にさえ付与されていることに、もはや耐えられなくなってきているのだ。

自分の政治的立場とは対立する人物が被選挙権を行使して議席を得たり、自分と価値観が異なる人が言論の機会を得て発言権を行使していたりする場面を目の当たりにすると、「こんな奴に私たちと同じ権利を等しく与えることは間違っている」という怒りを抑えられないだけでなく、誹謗中傷や嫌がらせに及ぶ人は珍しくなくなった。

「だれに対しても平等に権利や自由を与える」という融通の利かない自由と平等こそが民主主義の原理原則だったが、しかし現代社会では「誰がどう見ても『悪』とわかる者に対しては、民主主義的な手続きや権利をスキップして断罪できるような仕組みがあるべきだ!」――と、まるで全体主義や独裁主義国家さながらの声をあげる人びとが続出している。

かれらのような「自由を否定するリベラリスト」という形容矛盾を内包したムーブメントは今日において「キャンセル・カルチャー」と呼ばれる。かれらが民主主義の基本的な前提である「だれに対しても平等に権利や自由を与える」という枠組みを「ただしい者にだけ平等に権利や自由を与えるべきである」と、強権国家のそれに近似したありかたに再構築しようとしていることは、以前に現代ビジネスでも記事に書いた。

いずれにしても、民主主義を標榜する国でさえ「非民主的」な手続きへの誘惑に抗えなくなっている人びとが続出していることからも、「歴史」に終止符を打ったはずの民主主義の絶対的なヘゲモニーは内外で動揺を隠せなくなっている。

民主主義の隠れた「致命的欠陥」

ここまで民主主義が直面している内外の問題について述べたが、しかし思うに、民主主義がいま苦境に立たされている最大の理由は別にある。

すなわち、人間がこんなにも長生きするようになることを想定して民主主義は設計されていなかったことだ。

民主主義がこの世で発明されたころ、人間はもっと平均的に短命だった。「いまこの瞬間に生き、権利を持つ者」の平等を図る民主主義の性質は、社会が概して短命な人びとばかりで構成されている時代には、とくに問題なく機能していた。

だが、食糧供給や水質環境の改善によって飛躍的に人間の寿命は伸びた。昔よりずっと「死ななくなった」時代にいたり、民主主義には(おそらく設計者たちがまったく想定していなかったであろう)きわめて深刻な「バグ」が露見することになった。

その「バグ」とは「時間軸における不平等」である。

社会の構成員のほとんどが「現役世代」であった時代の人びとによって設計されたシステムである民主主義は、当時の人口動態が高齢者が少なく若者が多いはっきりとしたピラミッド型であったからこそ、民主主義的な手続きによって「未来志向」的な意思決定をすることが可能だった。

だが現代社会のように、現役世代が減少する一方で高齢者が長生きして増加するようになると「現時点では権利を持たない、あるいは生まれてすらいない子どもたち」よりも、「いま生きている高齢者たち」の厚生が優先される意思決定が下されるようになる。天文学的な予算規模にまで膨れ上がった社会保険料がその典型的な例である。

現時点ですでに政治的な権利を有する現役世代ならまだしも、選挙権をもたない未成年者、あるいはこの世にまだ生を受けてすらいない将来世代には、「いまこの瞬間に行われる」民主主義における政治的意思決定に参加する権利がない。そのため、かれらに負担を押し付けたり、あるいは問題解決を先送りするような不平等で不公正な政治的判断が選ばれることも増えていった。この構図を昨今では「シルバー・デモクラシー」と呼んだりもする。

民主主義は「機能不全」ではない

社会の成員が現役世代ばかりで、現役を引退したらほとんどがすぐに世を去っていたような時代には、「民主主義」はほぼ「現役世代の総意」の反映と言ってよかったかもしれない。民主主義というシステムの考案者たちもおおむねそのつもりで設計したはずだ。

だが、人がそう簡単には死ななくなり、人びとの「老後」が長くなれば事情は変わってくる。「まだ生まれてもいない、どうせ自分が死んだあとに生まれてくる未来の子どもたちのことなんかより、自分が生きている間の暮らしを守り、もっとよくしてほしい」と考えるのが人情というものだ。こうして民主主義は、文明の発展にともない「途方もなく長くなった老後」を過ごす人びとの意見を無視できなくなっていった。

断っておくが、高齢者を非難したいのではなくて、民主主義というシステムは、いまの人類の平均寿命や人口動態といった条件のもとでは必然的にそう機能すると述べているのだ。民主主義は「いまこの瞬間に権利を持っている者」同士の平等をきわめて高い水準で達成することには成功したが、しかし「いま生きている者とこれから生まれてくる者との平等」を達成することはできなかった。とくに高齢者と将来世代の利害が衝突する分野においてそれは顕著になった。

高齢世代が将来世代よりも多数派になった世の中では、民主主義社会は未来志向で発展的なビジョンを描けなくなり、現状維持が目的化して、衰退の一途を辿る。新興国は、高齢化・少子化が猛烈な勢いで進行する民主国家がいままさに直面している「シルバー・デモクラシー」のジレンマをよく観察しているので「私たちはああなるまい」と、いわば “逆張り” をはじめたということでもある。もちろん非民主主義的な強権国家が高齢化や少子化を避けられると決まったわけではないが、しかし民主主義を擁する先進各国の現状や行く末よりも「いくらかマシ」だと思っているのだろう。

民主主義のヘゲモニーが激しく動揺していることについて、人びとは「民主主義が機能不全を起こしているからだ」とか「民主主義の質が低下しているからだ」といった意見を持っているようだ。

だが私はそうは思わない。むしろその逆だ。

民主主義はこれまでと変わらず正常に稼働している。だからこそ必然的に、民主主義はいま危機的状況に直面しているのだ。

暴走する「習近平」がほくそ笑む…「台湾侵略」でこれから5年間に起こる「ヤバすぎる事態」

2022.10.25

今月16日〜22日まで行われた中国共産党大会は、ひと言で言えば、習近平の強引さが目立つ第20回大会だった。「68歳定年」の慣習が反古にされ、69歳の習近平総書記が3選した。

現在の李克強首相、さらに、次期首相候補の胡春華副首相を重要ポストから外し、自身の側近や近しい人間を指名。4期目以降の権力の座も盤石のものにした。その詳細は<【前編記事】権力に取りつかれた「習近平」が、また「暴走発言」…台湾に本気で戦争を仕掛け始めた…!>で明らかにしている。

さらに今大会では、台湾統一に向けた決意を高らかに宣言。党規約には「台湾独立に断固として反対し、抑え込む」という文言まで盛り込み、実質上の国際公約と実現している。この中国の動きに、アメリカ、韓国、日本の対抗策は用意されているのだろうか…。

分岐点は「2027年」と「2035年」

中国共産党大会(第20回大会)が終わり、中国は習近平総書記による独裁国家になってしまった。言うなれば「巨大な北朝鮮」が誕生したようなものだ。

中国共産党大会にさっそく反応したのがアメリカだ。

国務長官のアントニー・ブリンケンは、10月17日、スタンフォード大学で開かれたイベントで、「中国は予想よりかなり早いタイムラインで統一を目指す決意を固めている」との認識を示した。

アメリカと言えば、2021年3月、当時のインド太平洋軍司令官、フィリップ・デービッドソンが「6年以内の侵攻」を予測したことが知られている。筆者も、中国が中国軍(人民解放軍)建軍100周年を迎え、しかも4期目がかかる党大会がある2027年は大きな節目になると見ている。

その頃には、サイバー戦や宇宙戦など、台湾(それを支援するアメリカ)に対する全領域での戦いの準備が完了する。今年6月に進水した空母「福建」が就役し、強襲揚陸艦や無人機なども増産される。そうなれば、2027年頃には、東シナ海や南シナ海における軍事力がアメリカを凌駕するようになる。

その次の節目が2035年だ。習近平総書記はこの年を「『社会主義現代化』をほぼ実現できる年」と位置づけている。

しかも、現在、一部工事が始まっている北京と台北とを結ぶ高速道路や高速鉄道の竣工も2035年が目途で、中国国内では、「2035年に(高速鉄道で)台湾へ行こう」という、特に面白くも何ともない歌がいまだに流行しているくらいだ。

2035年には習近平総書記は82歳になる。現在、日本で言えば麻生太郎元首相、アメリカで言えば、8月に台湾を訪問した下院議長のナンシー・ペロシが82歳だが、十分元気だ。総書記として5期目が実現するようだと、この頃、台湾情勢が緊迫する可能性は極めて高い。

打つ手なしのアメリカ、韓国、台湾

これに対し、当事者の台湾、そして台湾を支援する日米韓3ヵ国は、いずれも政治のトップリーダーの足元が揺らいでいる。とても連携強化どころではない。それぞれの反応、まずは台湾からお伝えしたい。

■台湾:統一地方選挙で蔡英文総統の民進党が厳しい戦い

「台湾は蔡英文総統がいるから大丈夫なのでは?」という声もあるだろうが、2024年1月には総統選挙があり、2期8年までしかできない蔡英文総統の任期は同年5月で終わる。

台湾では、来月26日、総統選挙の前哨戦、統一地方選挙が実施される。

4年前の統一地方選挙では、野党で親中路線の国民党が大勝したが、今回も、蔡英文総統が率いる民進党が、台北、新北、高雄、台中の4大都市の市長選挙で、朱立倫主席(党首)率いる国民党に全敗するようだと、総統選挙ではかなりの苦戦を強いられることになる。

■アメリカ:中間選挙でバイデン大統領の民主党が苦戦

アメリカはもっと危ない。来月の中間選挙では、アメリカ議会下院の全議席、上院の3分の1の議席が改選となるが、バイデン大統領の民主党は、高いインフレ率が災いし、下院で共和党に過半数を奪われる可能性が高い。

また、筆者が得た最新情報では、改選前、民主党と共和党が50議席ずつ分け合っていた上院も、ペンシルベニアやウィスコンシンなど7~8州で民主・共和の候補者が拮抗し、全体としては共和党がやや優勢だ。

仮に共和党が上下両院を制する結果になれば、来月で80歳を迎えるバイデン大統領は思うような政策が打てなくなり再選の可能性が極めて低くなる。逆に、激戦区で共和党候補を応援してきたトランプ前大統領の再出馬と大統領返り咲きが現実味を帯びてくる。

■韓国:発足5ヵ月で尹錫悦大統領の支持率20%台

中国が台湾統一に動き出せば、それに呼応して動くと見られる北朝鮮。この抑えとして期待されるのが韓国である。しかし、韓国も、今年5月に発足したばかりの尹錫悦大統領の支持率が、自身と同じ検察出身者など身内を閣僚に起用した問題を契機に、20%台という危険水域に下落している。

対中国、対北朝鮮を思えば、日米韓の連携は不可欠だが、対日関係では元徴用工をめぐる問題で三菱重工業の資産売却問題の判断が迫る。

日本に譲歩すれば、韓国議会で過半数を占める野党「共に民主党」(代表は大統領選挙で争った李在明氏)が猛反発し、国内の批判に配慮すれば、日韓関係の改善は見込めず、3ヵ国の連携にひびが入る。

筆者は先頃、韓国で取材してきたが、

「尹大統領には今すぐ辞めてもらいたい」(梨花女子大学教授)

「そもそも資質に欠ける。エリザベス女王の葬儀に遅刻、ニューヨークで暴言を吐いた問題。一国の大統領として恥ずかしい」(SBSテレビの経済コメンテーター)

無党派の有識者からこのような声が聞かれるという点で、尹政権には早くも赤信号が灯っていると言っていい。

日本は内閣改造を余儀なくされる

日本の岸田政権もかなり危ない。旧統一教会問題で次々と教会側との接点が明らかになっている山際経済再生相が、10月24日夕刻、辞意を表明した。辞任という形でも事実上の更迭である。

国会は24日午後から、「山際経済再生相が更迭される」との憶測が流れていた。

その日の参議院予算委員会で、立憲民主党の田島麻衣子参議院議員が岸田首相に「交代させるつもりはないのか?」と迫ったのに対し、岸田首相は、「今、予算委員会の質疑中だ」と言葉を濁した。これで「更迭を否定しなかった」との声がさらに拡がった。

山際経済再生相は、今月28日にも閣議決定される物価高対策などを盛り込んだ「総合経済対策」の責任者だ。しかも、新型コロナウイルスワクチンを担当する大臣でもある。

特に、国費20兆円超を投入する「総合経済対策」担当の意味は大きく、その裏付けとなる今年度第2次補正予算案をめぐっては、国会で野党の質問に答える立場となる。

「山際さんは、外遊での会合は覚えているのに、直後に開かれた教会の会合に出たことは覚えていないと言う。教会の機関紙に名前が出ていた件でも、『もう接触しないので訂正も求めない』と不思議な言い訳をする。山際さんのせいで来春の統一地方選に負けるなんて許されない」(菅グループ自民党中堅議員)

山際経済再生相がそのまま居座れば選挙に悪影響が出る。それ以前に、補正予算案の審議がストップしてしまう恐れがあるため、臨時国会召集直後から、「予算委員会が一段落する24日が、辞任もしくは更迭のデッドライン」と言われてきた。

岸田首相も、閣僚1人を辞めさせれば「辞任ドミノ」につながるリスクを警戒しながらも、山際経済再生相の出身派閥である麻生派の麻生副総裁らと水面下で、更迭のタイミングを計ってきたのではないだろうか。

「山際経済再生相が辞任の意向」という憶測が駆け巡ったあと、岸田首相は、参議院予算委員会での質疑が終わったあと、皇居で予定していたオーストラリア訪問から帰国の記帳には行かず、首相官邸に戻った。

夕方、山際経済再生相の出席も予定されていた経済財政諮問会議も中止となった。このとき、山際経済再生相更迭の憶測は確信へと変わった。

ただ、これだけでは終わらない。岸田政権には、事務所賃料問題で批判を浴びる秋葉復興相や棒読み答弁が噴飯ものの永岡文部科学相といった危ない閣僚も残る。支持率回復の好材料は見当たらない。飛行機に例えれば、機首が下がったままの岸田政権。それを上昇させるには相当な推進力が必要になるが、その材料がなければ地面が見えてくる。

国民のコンセンサスは得られない

中国を取り巻く4ヵ国には、他にも共通項がある。それはいずれも「分断国家」であるという点だ。

これまでの取材経験から言えば、台湾、アメリカ、韓国は、2大政党で主義主張が180度異なり、お互いの支持者がいがみ合う構図となっている。アメリカや韓国では、「〇〇党支持者の家庭の子どもとは結婚させたくない」といった声まで上がる状況だ。

日本も、安倍元首相国葬問題では国論が2つに分断された。言葉は悪いが、国葬の決定プロセスや費用で2分されるのであれば、中国が台湾や尖閣諸島に攻め込んだ場合、国民のコンセンサスなど得られないのではないだろうか。

何かと不満はあっても「統制」の名の下に、強引にでも1つの方向にまとめることができる中国。「巨大な北朝鮮」とも言える国家のトップに君臨し続けることになった習近平総書記は、4ヵ国の現状に、あの独特の薄ら笑いを浮かべていることだろう。

大阪メガソーラーに上海電力が参入している謎 2022年

472回 大阪メガソーラーに上海電力が参入している謎

岩国市のソーラパネル設置のため、清流からヒ素や鉛が2年前から含まれ、わさびや農業ができなくなったそうです。

飲み水もきけんです。

あの頃、私もソーラー事業会社の社員でした。当時、栃木県の那須烏山だったと思いますが元Y組の元893が社長のソーラー発電所販売会社がバブル時代に地上げの為に買って塩漬けになっていた土地に作ったメガソーラーをまさに上海電力に高値で売却できた!ってその元893社長が喜んで開いたパーティーに関連会社の社員として参加してました😓

その元893の会社の赤坂の事務所にも行った事あります。😓

当時は、メガソーラーで再生可能エネルギーによる発電をする事業が「善」と皆考えていた時代でした。

今はもうIT系の会社に転職していますが、今、考えると会社を辞めて良かったと思ってます。当時は民主党政権下で国民全体が「騙されて」ソーラー発電に沸いてましたね〜

先生のおっしゃるとおり、とりあえず議会の追及や住民監査請求で

入札や事業譲渡に関する客観的な資料が開示されて欲しいですね。

ソーラー設置したと土地が中国企業名義になったり、ソーラー設置会社に中国人の役員がおったり、中国との関りが密すぎてて・・・・。

言い出したらきりないくらいに・・・。

てかそもそも論、インフラは国内企業、国内産業、国内で諸々完結させて

上海電力が林外務大臣の選挙区岩国市、しかも自衛隊基地、海兵隊基地にもソーラーパネル事業で手を拡げてきている侵略体質が問題。メガソーラーの施工業社の社長をやってましたが、外国企業が国内に簡単に作れる合同会社を使ってソーラー売電事業のオーナーになることは普通に行われています。さらに親切な事に新生銀行などがその融資もしていました。こんな美味しい事業になぜ日本企業は進出をしないのか不満に思っていました。リスクを負えないサラリーマン経営者が日本を衰退させている。外国企業は売電事業で儲け国民が賦課金を払う仕組みを考え私腹を肥やす売国奴役人が多すぎる。

上海電力が、山口県で起こしている深刻な環境汚染と農業被害について教えていただきたい。日本のインフラ事業に外国資本を絶対入れない法律を岸田政権は、直ちに作るべき最重要課題です。橋下市長も維新(だった)。今の大阪市議会、府議会も維新が支配している中、実態解明には時間がかかる気がします。

先生も維新政治塾で講師された時は、このような外資導入に関する注意点のご指導はなかったのでしょうか?割引率と憲法の時代錯誤は完全に同根!政治家と役人が現実に対応できず、慣例踏襲しかしていないということ。高橋洋一氏の言う通り、法的にも、その他でも問題がないと橋下氏が思うなら、当時の入札状況や自分が知っている事を説明すればいいだけだと思います。自分が知らないなら、どの部署に誰に任せたとか知っている事を言ってそれを吉村市長が、情報公開すればいいだけです。

知らないうちに咲洲メガソーラーの発電業者が上海電力になっている事実だけで怖いです。咲洲メガソーラーに行ってみたら草ぼうぼうで管理もできていないでは火事の危険性もあるし、火災上も問題と思います。

高橋洋一氏は住民監査請求、大阪市議会での質問などをすればいいと言っていますが、それには時間がかかるので、橋下・元市長にご協力いただいて、知っている事を話していただいた方が、上海電力がダミー会社で参入した経緯が早く分かり、国会で安全保障的に検討して、法改正する為にも橋下氏は知っている事を話して頂いた方がいいと思います。

橋下氏は法的には問題ないと言っているのですし、自分が知っている事を話して大阪市役所に情報開示をしてもらった方が、早く自分の疑惑が晴れて、コメンテーター業に万進できると思います。

【低品質の上海電力のメガソーラーで山口県岩国市ではヒ素による土壌汚染で深刻な問題になっています。しかも上海電力は国土強靭化推進本部長の二階俊博が一帯一路で招致に助力したと言うこともわかっています。岩国の土壌汚染は国の責任です。

橋下氏が大阪市役職員が悪いーと現役時代、大阪市役所を敵に回して人気を博していたように、今回も大阪市役所が悪いのかもしれません。経緯が分かればダミー会社は設立後、実績もないのに入札に参加できるのなら、これはこれで問題なので法改正が必要ですし、入札後、すぐに売却するとなると責任の所在が不明になるので、10年間は売却不許可、10年後売却するなら大阪市の許可が必要とか、今回の経緯を明らかにする事で入札制度の改善にもつながると思います。

昔も今も、中国企業が狙う“お買い得”な日本人労働力――「歯ブラシ」「マスク」を日本の工場で 魅力は「日本製」と人件費

歯ブラシやマスクなどを日本で生産し、中国で販売する中国企業があります。日本製は中国でも人気ですが、検品などの丁寧な仕事ぶりに加えて注目されているのは、人件費です。日本人労働力の「お買い得感」が広がっています。大阪の生産現場を取材しました。

「習近平は裸の皇帝」元部下の女性学者が日本メディアに初めて答えた

2022年12/8(木)

今年10月、アメリカの権威ある国際政治経済ジャーナル「フォーリン・アフェアーズ」に、「習近平の弱点 狂妄とパラノイアはいかに中国の未来を脅かすか」と題する論文が掲載された。

外交関係者の度肝を抜いたのは、その激烈な表現である。

「習近平は裸の皇帝である」

「この指導者は虚栄心に満ち、頑固で独裁的だ」

「中国共産党はマフィア組織」……

しかもこの論文の著者は、習近平の元部下にあたる女性政治学者・蔡霞氏(70)だったのだ。

|

| 亡命先のアメリカで暮らす蔡霞氏 |

中国の迫害を逃れて亡命先のアメリカで暮らす蔡霞氏は今回、「文藝春秋」でインタビューに応じた。彼女が日本メディアに登場するのは今回が初めてである。

剥奪された党籍と年金

蔡霞氏は習近平が校長を務めていた党の高級幹部養成機関「中共中央党校」の教授として、長年教鞭を執ってきた(2012年に定年退職)。彼女は党内の改革派として知られ、中央党校の講義でも中国の政治改革について教えてきた。

だが、そんな姿勢が習近平政権を刺激したのか、やがて彼女の言説は封殺されて行く。

〈習近平政権の成立前夜の2012年ごろから、私は政治的立場を警戒されて監視下にありました。2016年5月以降はあらゆる文章の発表を禁止され、中国国内のネット上からも名前を消し去られました。

私に対して「党を除名されたから文句を言っている」などと批判する人がいますが、曲解もいいところです。中国国内にいたころ、私は言説を発表する場を完全に奪われ、ガラス瓶に封じ込められたかのような状態に置かれていたのですから。〉

そして一時訪問先だったアメリカに滞在中の2020年8月、「深刻な政治的問題と国家の名誉を汚す言説」を理由に、中国共産党の党籍を解除された。

〈私と友人との会話の音声がネットに流出しました。相手は気のおけない友人たちで、しかも中国国外の通信アプリを使った、完全にクローズドな会話でした。

ところが、私の「習近平は罪がある」「マフィアのボスと変わらない」「中国共産党は政治的な殭屍(きょんしー)(=ゾンビ)だ」といった発言の音声データが、なぜか24時間以内に外部に流出したのです。その後、香港の国家安全法について批判的な見解を記した、友人向けに送った文章も流出しました。

中央党校からは、帰国を要求する電話がひっきりなしに掛かるようになりました。

党校の担当者はやがて「どうしても戻らないのか。あなたは自分の(中国国内にいる)子どもや家族が心配ではないのか?」と言いはじめました。それでも応じずにいると、彼らは一方的に、私の党籍の解除と年金の打ち切りを通告してきました。〉

習近平3期目は世界に大きな災厄をもたらす

それにしても、なぜ彼女はここまで激しく習近平を批判しようと覚悟を決めたのか?

〈習近平政権の第3期目を阻止するべきだと考えたからです。2022年10月の第20回党大会を控えたタイミングで、あの文書を世界に向けて示すことで、楔を打ち込めないかと思ったのです。〉

「フォーリン・アフェアーズ」の論文のなかでは、習近平が会議で異常に長時間の演説を好むことや、あらゆることに干渉する偏執的なこだわり、さらには文化大革命で充分な学問を修められなかったコンプレックスなどを指摘し、キャリアの初期に親の口利きでポストを得ようとして失敗したことも伝えている。これについても蔡霞氏はこう語る。

〈根拠なき誹謗中傷を書いたわけではないですし、「攻撃」したつもりもありません。私は学者ですので、自分が知り得た確かな事実を記したに過ぎないのです。

仮に習近平が一般人であれば、私が指摘した問題は、いずれも個人的な欠点でしかないでしょう。しかし、彼は巨大な国家権力の掌握者です。彼の欠点は、そのまま全中国国民の、さらには全世界の人々の未来に負の影響を与えます。新型コロナのパンデミックの初期に世界が手をこまねいたような事態を、再び繰り返してはなりません。〉

「勉強不足でIQが低い」

蔡霞氏が中央党校のなかで見聞した、習近平にまつわるエピソードも興味深い。

〈体制内の学者や紅二代(高級幹部の子弟)の一部には、もともと習近平への強い懐疑が存在していました。例えば2012年秋、習近平が党総書記に選出される第18回党大会を控えた1ヶ月前に、ある雑誌記者が、中央党校の著名な教授へのインタビューに来たことがあります。 私も取材に同席しました。

この教授は管理職なので、上司である習近平とは直接面識があり、また昔から習を知っていました。そこで、インタビュー後に記者が何気なく「習近平氏が次の総書記になりますねえ」と水を向けたんです。すると教授は、

「他(ター)呀(ヤ)? 知識(ヂーシ)不夠(ブゴウ)、智商(ヂーシャン)不夠(ブゴウ)(ヤツか? 勉強不足でIQが低い)」

と、敬意を一切感じさせないぞんざいな口調で言い放ったのです。

当時はまだ、私自身を含めて習近平に対する期待が強い時代でした。彼の父親の習仲勲は非常に人望のある改革派幹部でしたから、習も改革派の気質はあるだろうと思われていたのです。

しかし、やがてこの教授の指摘が、完全に事実であったことを、痛感することになりました。習近平の人格を説明するうえでは、「勉強不足でIQが低い」という言葉こそ、最も的確な表現だったのです。〉

中国は台湾を模範とすべき

習近平政権は台湾に強い圧力をかけ、武力併合も辞さない姿勢を見せているが、蔡霞氏は「台湾こそ、中国人が模範とすべき政治体制」と指摘する。

〈天下を統一した現代中国の帝王として、歴史に名を残したいという思いは、習近平もあるでしょう。中国共産党にとって台湾統一は、朝鮮戦争という外部的な要因により果たせなかった問題です。台湾問題の解決は、党にとっての一貫した悲願です。

加えて指摘したいのは、台湾が民主主義体制の地域であることです。仮に台湾がいまなお蒋介石以来の独裁体制下にあるなら、同じ独裁政権同士で水面下の対話が可能になります。しかし、現在の台湾はむしろ、中国人が模範とするべき地域です。党にとって、そうした台湾の姿こそ最も大きな脅威です。〉

では、日本はどのように習近平政権に向き合うべきなのか?――中国共産党の内幕を知りつくす蔡霞氏のインタビュー「 私が習近平から逃げ出した理由 」は、12月9日発売の「文藝春秋」2023年1月特別号で全10ページにわたって掲載されている。

ドイツ「半導体生産ライン」、中国企業の買収却下

独政府が「技術と経済の主導権確保」を理由に

2022/11/21

ドイツの車載用半導体の生産ラインを買収しようとしていた中国企業が、ドイツ政府から「技術と経済の主導権を守る」との理由で認可申請を却下されたことがわかった。

この中国企業は、深圳証券取引所に上場する半導体メーカーの賽微電子(SMEI)だ。同社は11月10日、ドイツ経済・気候保護省から11月9日付の決定通知書を受け取ったと発表した。

賽微電子(SMEI)は、100%子会社のスウェーデン企業サイレックス・マイクロシステムズを通じて、ドイツの車載用半導体メーカーのエルモス・セミコンダクターからドイツ国内の半導体生産ラインを8450万ユーロ(約124億円)で買い取る計画だった。

サイレックス・マイクロシステムズは2021年12月にエルモスとの契約に署名し、2022年1月に外国企業の直接投資に関わる許可申請をドイツ政府に提出。2022年後半の取引完了を目指していた。

しかし今回の決定により、賽微電子(SMEI)はエルモスの買収手続きをこれ以上進められなくなった。今後の対応について同社は、「関係先とともにドイツ政府の決定通知書を詳細に検討し、そのうえで判断する」としている。

中国の産業界に意外感

この事件は、ヨーロッパとのビジネスに携わる中国の関係者の間で意外感をもって受け止められた。というのも、今回の決定はドイツのオラフ・ショルツ首相の中国訪問の直後というタイミングだったからだ。

2022年11月4日、ショルツ氏は(2021年12月に)ドイツ首相に就任後初めて訪中し、習近平国家主席と会談。10月に開催された中国共産党の第20回全国代表大会の閉幕後、中国を訪れた最初のヨーロッパ首脳となった。

本記事は「財新」の提供記事です

ショルツ氏の訪中をめぐっては、ドイツ国内に反対意見もあった。だが同氏は、ドイツの大企業十数社の経営者を伴って中国詣でを敢行。このことは、両国の経済関係強化に前向きな動きだと(中国の産業界で)解釈されていた。

訪中直前の2022年10月26日にも、中国の国有海運大手の中国遠洋海運集団(コスコ・グループ)がドイツのハンブルク港のコンテナターミナル運営会社に出資する計画(一帯一路)が、ショルツ首相の後押しにより条件付きで認可されたばかりだった。

(財新記者:張而弛)

中国政府機関、カナダによる中国企業への投資引き上げ命令に反発

2022年11月11日

カナダ政府は2022年11月2日、中国企業3社(注)に対して、カナダの重要鉱物企業からの投資引き上げを命じた。これに対して、中国政府機関が相次いで反発した。

カナダでは2022年10月28日に、中国への警戒の高まりを背景に、カナダの重要鉱物企業セクターを保護するための規定を強化したガイドラインを発表していた(2022年11月1日記事参照)。

中国外交部は2022年11月3日の記者会見で「鉱物資源のグローバル産業チェーン・サプライチェーンの形成と発展は、市場ルールと企業の選択がともに作用したものだ。カナダが国家の安全という概念を拡大し、人為的に中国とカナダの企業間の正常な経済・貿易・投資の協力に障害を設置することは、カナダ政府自身が掲げる市場経済の原則と国際経済・貿易のルールに背くものだ」と批判した。その上で「中国企業への不当な抑圧をやめ、カナダでの正常な経営活動に公平、公正、無差別のビジネス環境を提供するよう求める。中国政府は引き続き自国企業の正当な合法的権益を断固として守る」とした。

中国商務部は2022年11月6日、外交部同様に、中国企業の活動は市場経済の原則に基づいたものであり、カナダが国家の安全という概念を拡大して障害を設置することに反対した上で「経済・貿易の政治問題化をやめ、中国を含む各国の投資者のために、公平、公正、透明、無差別なビジネス環境を構築すべきだ。中国は必要な措置を取り、中国企業の合法的権益を断固として守る」とした。

新エネルギー車の市場拡大などを受け、中国ではリチウムをはじめ鉱物資源の安定調達の需要が高まっている(2022年5月30日付地域・分析レポート参照)。カナダでは今回の3社のほか、紫金鉱業集団によるネオ・リチウム(Neo Lithium)の買収(2021年10月19日記事参照)など、中国企業による関連企業の買収が行われている。

商務部直属の研究機関の中国WTO研究会の霍建国副会長は「これまで外国政府が中国の投資者に対して審査を行ったり罰則を科したりしたことはあるが、投資引き上げを求めたことはない」(「第一財経」11月3日)と、今回の事態の特殊性を強調した。

商務部研究院国際市場研究所の白明副所長は、今回の措置は国際貿易のルールに背き、米国の対中抑止に同調したものと批判し、中国企業の業績への影響は限定的な一方で、カナダにとっては長期的な影響が大きいとした(「環球時報」11月4日)。

(注)中鉱資源集団の子会社の中鉱(香港)稀有金属資源、盛新鋰能集団の孫会社の盛澤鋰業国際、蔵格鉱業の子会社の蔵格鉱業投資(成都)の3社。

中国企業側の公告によると、中鉱(香港)稀有金属資源はパワーメタルズ(Power Metals)について90日以内に、(1)全ての株式の売却、(2)独占販売協議の終了、(3)中国側が任命した役員の退職を求められている。また、盛澤鋰業国際はリチウムチリ(Lithium Chile)、蔵格鉱業投資(成都)はウルトラリチウム(Ultra Lithium)について90日以内に投資(投資プロジェクト内の権利を含む)を放棄し、投資促進のために行っている全ての商業活動を停止するように求められている。公告では、3社いずれも、今回の措置により業績に大きな影響はないとしている。

カナダと中国の2国間関係については、中国の通信大手華為技術(ファーウェイ)の孟晩舟・最高財務責任者(CFO)のカナダ国内での拘束、その報復行為とみられる中国でのカナダ人の拘束などを巡り、近年、関係が悪化している(2021年9月28日記事参照)。そうした中、中国がカナダに対して輸入規制の緩和に踏み切ったのは、ロシアのウクライナ侵攻により、菜種をはじめとする原材料および食料価格の高騰から、中国が自国の食料安全保障の立場を再考しての動きとの見方がある(「フィナンシャル・ポスト」紙5月19日)。

なお、カナダ政府は、菜種に関する中国の市場開放を歓迎する一方で、2022年5月19日、中国の通信機器メーカーである華為技術(ファーウェイ)および中興通訊(ZTE)を、国内の高速通信規格「5G」から排除することを発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしている。

(河野円洋)

カナダ政府、外国国有企業から重要鉱物セクターを保護するガイドライン強化を発表

2022年11月01日

カナダのフランソワフィリップ・シャンパーニュ・イノベーション・科学・産業相とジョナサン・ウィルキンソン天然資源相は10月28日、カナダ国内の重要鉱物セクターに投資しようとする外国の国有企業から同セクターを保護するために規定を強化した最新のガイドライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに関して声明を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。カナダ政府が今回の規制強化を定めたのには、中国への強い警戒の高まりがあるとみられる。

声明で両閣僚は、重要鉱物はグリーンなデジタル経済を推進するために不可欠なものであり、その需要の増加と供給の制約がカナダに数世代にもわたって経済的機会をもたらしているとして、「カナダ政府は、気候・環境問題の目標を達成しつつ、機会を捉えるべく取り組んでいる」「だからこそ、カナダは、国内、北米圏、および世界中の志を同じくするパートナーとともに、北米の重要な鉱物サプライチェーンで戦略的な回復力を構築する必要がある」と述べている。

その上で、「その目標を支える外国からの直接投資は引き続き歓迎するが、そうした投資がわが国の安全保障と重要鉱物のサプライチェーンを脅かす場合、カナダは断固として行動する」としている。具体的には、重要鉱物のサプライチェーンが関係するケースでのカナダ投資法適用に関する追加の方針として、10月28日以降、カナダの重要鉱物セクターにおける外国の国有企業による重要な取引は、カナダにとって純利益が見込まれる場合にのみ例外的に承認するとしている。また、外国の国有企業がこうした取引に参加する場合、「取引価格には関係なく、その投資がカナダの国家安全保障に害を及ぼす可能性があるとみるに足る合理的な根拠を成し得る」として、外国国有企業による投資を明確に牽制している。

声明は「本日の指針は、カナダ政府が『重要鉱物戦略』を最終決定していく過程で生まれたもので、同戦略によりカナダは重要鉱物の世界的な供給国として位置づけられる」と締めくくっている。現地報道によると、政府は重要鉱物戦略を2022年内に発表する予定だ(CBCニュース10月28日)。

シャンパーニュ大臣は10月下旬のワシントン訪問中にレモンド米国務長官と会談し、重要鉱物のサプライチェーンに依存する戦略的な産業部門の強化のため、カナダと米国の重要鉱物行動計画の下で協力を強化することで合意したほか、滞在中にカナダのプロジェクトの売り込みを行ったもようだ。同会談の声明で、電気通信ネットワーク分野のサプライチェーン保護における中国排除の動きに関して、カナダが米国などに追随する意向を明確に表明したほか、「カナダが望んでいるのは中国からのデカップリングだ」「人は真に同じ価値観を共有できる者と取引をしたがるものだ」と述べたとされる。

10月11日には、クリスティア・フリーランド副首相兼財務相がワシントンでのイベントで、同盟国や友好国に限定した限定的なサプライチェーンを構築する、いわゆる「フレンドショアリング」(注)の重要性に言及したほか(2022年10月28日記事参照)、メラニー・ジョリー外相が27日に、米国が主導するインド太平洋経済枠組み(IPEF)へのカナダの参加を模索することを表明しており(2022年10月31日記事参照)、カナダ政府の今後の脱中国や友好国との連携の動きが注目される。

(注)同盟国や地域に限定してサプライチェーンを構築すること。米国が対中摩擦の中、敵対国から同盟国へと物資の供給元を切り替えることにより、サプライチェーンの安定化・強化を図ろうとする中で現れた概念。

(高山さわ)

カナダ政府、国連の新疆ウイグル自治区人権レポートを支持する声明を発表

2022年09月05日

カナダ政府のメラニー・ジョリー外相は9月1日、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が8月31日に公表した中国の新疆ウイグル自治区における人権をめぐる状況に関する報告書を支持する声明外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。

ジョリー外相は、強く待望されていた同報告書が公開されたことは非常に重要なことで、「新疆で発生している深刻で組織的な人権侵害と違反についての証拠を集積する上で重要な貢献をしている」と評した。ジョリー外相は、報告書は、ウイグル族やその他のイスラム教少数民族の恣意(しい)的かつ差別的な拘留は、国際犯罪、特に人道に対する罪となる可能性があると判断したものとしている。

また、カナダは、現在進行中の重大かつ組織的な人権侵害について、重大な懸念を繰り返し表明してきたとして、「続々と現れる証拠は、中国政府当局の主導による組織的な人権侵害を裏付けている。これらの証拠には、100万人を超えるウイグル族やその他のイスラム教少数民族の宗教や民族性に基づく大規模かつ恣意的な拘留や、広範な大規模監視、政治的再教育、性的暴力、強制労働、拷問、強制不妊手術などが含まれている」と述べた。

ジョリー外相は、中国政府とは2022年初めの会談を含め、政府間のトップレベルで直接対話をしてきたことについて触れたほか、諸外国との協力に関して、ファイブ・アイズの同盟国、G7、国連人権理事会といった国際的なパートナーと協力して、強制労働により生産された商品がカナダおよび世界のサプライチェーンに入り込むリスクに対処するために取り組んでいる点について触れた。

声明では、「カナダは中国政府に対し、国際的な人権上の義務を守り、OHCHR報告書で提起された懸念と勧告に対応するよう要請する。新疆ウイグル自治区の状況に対処し、中国政府がその行動の責任を問われることを確実にするために、国際的なパートナーと協力して協調行動を取り続ける」と締めくくられている。

カナダでは、関税定率法136条で強制労働により製造等された品目の輸入を禁止しているが、2020年7月には対象品目に「全体または一部が強制労働によって採掘、製造または生産された物品」が追加された。また、2021年11月には「サプライチェーンにおける強制労働および児童労働との闘いに関する法律を制定し、関税率を改正する法案(S-211)」および、中国の新疆ウイグル自治区で生産された物品の輸入を禁止する「新疆からの物品に対する関税率を改正する法案(S-204)」が上院に提出され(2021年11月26日記事参照)、それぞれ上下院での審議が続いている。

なお、OHCHR報告書に対しては、米国政府も9月1日に歓迎・支持する声明を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしている(2022年9月5日記事参照)。

(高山さわ)

越中(ベトナム・中国)で共同声明発表、中国のCPTPP加盟や「一つの中国」を支持

2022年11月08日

ベトナム共産党のグエン・フー・チョン書記長は、中国共産党の習近平総書記(国家主席)の招待を受け、10月30日~11月1日に中国の北京を公式訪問した(2022年11月4日記事参照)。78歳のチョン氏の外遊は2019年に体調を崩して以来初めてで、習氏との会談は2017年以来となった。習氏にとっては、共産党大会で3期目に入って以降、初めて会う外国要人となった。

10月31日に、チョン氏と習氏の会談後、両氏立ち会いの下で両国間の貿易、農業、観光、環境などの分野に関する13の覚書に署名をした。11月1日には一連の成果として、包括的戦略的パートナーシップの継続的な促進と深化に関する越中共同声明外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。

経済、貿易面においては、両廊一圏の枠組み(注)と一帯一路構想の開発戦略のコネクティビティー強化、中国企業のベトナムへの投資奨励、電子商取引(EC)分野の物流協力や製品拡大促進の方向性などを確認した。ベトナム商工省は、中国商務部とサプライチェーン確保のための協力強化に関する覚書、中国税関総局と2国間貿易での食品安全に関する覚書をそれぞれ締結した。

インフラ面では、ベトナムのラオカイ、ハノイ、ハイフォン間の鉄道の標準軌化に向けた調査や、防災能力向上のための国際河川のデータ共有などを促進する。グリーン分野、気候変動対策では、積極的な協業を模索することが記載された。

また、ベトナムは中国が2021年9月に申請していた、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11)加入要請も支持した。

「一つの中国」政策の支持を表明

今回の共同声明では、ベトナムは「一つの中国政策」を支持し、台湾の独立に向けた動きへの反対や、各国の内政不干渉を堅持する立場が明記された。

ベトナムは貿易額で中国と米国が占める割合が高く、対立を深める両国と切り離せない経済関係を持つ。米国との関係では、インド太平洋経済枠組み(IPEF)交渉参加を進めているが、中国との関係も維持しつつ、地政学的に難しいかじ取りが続いている。なお、今回の訪中代表団メンバーは、共産党の要職である政治局員、書記局員を中心に構成。国会会期中ということもあってか、国家主席、首相、国会議長をはじめ、商工相などの同行はなかった。

(注)2つの回廊と一帯の経済圏での2国間の経済協力枠組み。2つの回廊は、中国の昆明からベトナムのラオカイを通り、ハノイとハイフォンを経てクアンニンに至るルートと、南寧からランソン、ハノイ経由でクアンニンをたどるルートを指す。一帯の経済圏は、中国南部からハイフォンまでトンキン湾(北部湾)海域にまたがる地域を指す。

(萩原遼太朗)

習国家主席がベトナム書記長と会談、サプライチェーン構築などで協力

2022年11月04日

中国の習近平国家主席は2022年10月31日、北京市でベトナム共産党のグエン・フー・チョン書記長と会談した。中国外交部の発表によると、双方は「四好精神」(注1)と「16字の方針」(注2)を堅持し、伝統的な友好関係を固め、戦略的コミュニケーションを強化するとした。また、政治的な相互信頼を深め、意見の不一致の適切な管理を進め、新時代の両国間の全面的な戦略的協力パートナーシップを新たな段階に引き上げることで一致したとしている。

習国家主席は、経済面では両国間で安定した産業チェーン・サプライチェーンシステムを構築し、中国の技術集約的企業がベトナムへ投資することを奨励するとした。また、医療・衛生、グリーン発展、デジタル経済、気候変動対応分野での協力を深めるとした。

会談を受けて、2022年11月1日付で「中越の全面的な戦略的協力パートナーシップのさらなる強化と深化に関する共同声明」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが発表された。上記の協力のほか、ベトナムとの貿易不均衡緩和のために、ベトナムから中国側へのサツマイモ、かんきつ類、ツバメの巣などの輸入、中国からベトナム側への乳製品の輸入について市場アクセスを進めるとした。

また、南シナ海の状況について、2011年の「中国・ベトナムの海上問題解決指導の基本原則に関する合意」を引き続き順守するとともに、各自の主張・立場に影響しない過渡的、臨時的な解決方法を協議するとした。その上で、双方が受け入れることができる基本的かつ長期的な解決方法を探り、国際法に適合する「南シナ海行動基準」の合意を目指すとした。ベトナム側が「一つの中国」原則を支持することも盛り込まれた。

チョン書記長の訪中に先立ち、2022年10月29日付の「環球時報」は、ベトナムの「軍事同盟に加入しない、同盟を組んで他国に対抗しない、国内に外国の軍事基地を置かず他国との戦争に領土を利用させない、国際関係の中で武力の使用もしくは武力による威嚇は行わない」という方針を評価するとした。その上で、2022年10月の米国のダニエル・クリテンブリンク国務次官補によるベトナム訪問は、中国の外交上の孤立を狙ったものとして「中越関係は特殊な意味を持つことを、大国は理解できない」と評した。

(注1)「良い隣人、良い友人、良い同志、良いパートナー」の関係。中国語では全て「良い」という意味の「好」という文字がつく。

(注2)「長期安定、未来志向、善隣友好、全面協力」という方針。中国語で16文字で表現されている。

(河野円洋)

習国家主席が岸田首相と会談、ハイレベルの対話強化などで共通認識

2022年11月21日

中国の習近平国家主席は2022年11月17日、タイ・バンコクで岸田文雄首相と会談を行った。

習国家主席は中日国交正常化後の50年について、各分野での交流と協力により、両国の人々に幸福をもたらし、地域の平和、発展、繁栄を促進してきたと評価した。

その上で、歴史問題、台湾問題は両国関係の政治的基礎と基本的信義に関わり、約束を守り適切に対処すべきとした。

また、海洋問題や領土問題について、原則的合意を厳守し、政治的な知恵と責任感で対立を適切に管理すべきとした。政府、政党、議会、地方の往来・交流を行い、積極的な青少年交流を通じて相互に客観的で前向きな認知を形成すべきと強調した。

経済については、両国経済は相互に依存しており、デジタル経済、グリーン発展、財政・金融、医療・高齢者ケア、産業チェーン・サプライチェーンの安定性や円滑性の維持などで対話・協力を強化すべきとした。

中国外交部は、双方は以下5点の共通認識に達したと発表した。

中日関係の重要性に変わりはなく、今後も変わることはない。ともに中日の4つの政治文書(注1)の原則を順守し、「互いに協力のパートナーであり、脅威とならない」という政治的共通認識を実践する。ハイレベルの往来と対話を強化し、政治的信頼を強め、ともに新時代の要求に一致する建設的で安定した中日関係の構築に取り組む。

早期に新たな中日ハイレベル経済対話を実施し、省エネ・環境保護、グリーン発展、医療・介護、高齢者ケアなどの分野での協力を強化し、ともに企業に対し公平で、無差別の、予見性のあるビジネス環境を提供する。

中日国交正常化50周年に関する一連の活動を評価する。早期に新たな中日ハイレベル人文交流協議メカニズム会議を実施する。政府、政党、議会、地方および青少年などの往来・交流を積極的に行う。

早期に国防部門の海・空連絡メカニズムホットラインを開通し、防衛、海上部門の対話を強化し、2014年の4つの原則的共通認識(注2)をともに順守する。

国際地域の平和と繁栄を守る責任をともに背負い、国際地域の問題について協調・協力を強化し、グローバルな課題対応に努力する。

2022年11月15日付の環球時報は、「日本が会談を求めてきた」のは中米関係の積極的な動き(注3)の影響であり、「中国が原則を堅持し、自律を保てば、中国外交には広々とした空間が開けている」と評した。

(注1)1972年の日中共同声明、1978年の日中平和友好条約、1998年の日中共同宣言、2008年の日中共同声明を指すとされる。

(注2)2014年に示された、東シナ海などをめぐる状況悪化回避などを含む4つの共通認識。

(注3)米国のジョー・バイデン大統領との会談については2022年11月15日記事、2022年11月16日記事参照)。

(河野円洋)

日中国交正常化50周年、習国家主席と岸田首相が祝電交換

2022年10月03日

中国外交部は9月29日、日中国交正常化50周年に当たり、習近平国家主席が岸田文雄首相と祝電を交換したと発表した。

習国家主席は祝電で「50年前の今日、中日のかつての指導者たちが時局を見極めた長期的な視点から、中日国交正常化という重大な政治的決断を行い、両国関係の新たなページを切り開いた」とした。その上でこの50年の両国関係について、4つの政治文書(注)と重要な共通認識により、各分野での交流と協力を絶えず深め、地域および世界の平和と発展を促進してきたと評価した。

習国家主席は今後の両国関係について「中日関係の発展を非常に重視している。岸田首相とともに、双方が国交正常化50周年を契機に、時代の流れに乗って、共同で新たな時代が求める中日関係の構築に注力するよう、リードすることを望む」とした。

李克強首相も岸田首相と祝電を交換した。李首相は「相互の対立や矛盾をコントロールし、国交正常化50周年を中日関係の新たなスタートとして、引き続き健全で安定した(両国関係の)前進を望む」とした。

2022年9月22日には李首相と、日本の経団連や日中経済協会、日中投資促進機構などをはじめとする経済団体・企業とのオンライン会見が行われた。李首相は国交正常化50周年に言及し、「中国は日本とともに、両国の協力を全方位的かつ幅広い領域で、マルチレベルでレベルアップさせることを望んでいる」とした。また、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の活用にも言及するとともに、新型コロナウイルス感染対策をしっかり行うという前提の下で、日中間の直行便を増加させるとした。

(注)1972年の日中共同声明、1978年の日中平和友好条約、1998年の日中共同宣言、2008年の日中共同声明を指すとされる。

(河野円洋)

日中国交正常化50周年を記念し、広州市で大湾区企業家サミット開催

2022年10月13日

日中国交正常化50周年を記念した「大湾区(注)企業家サミット」が2022年9月29日、在広州日本総領事館と粤港澳大湾区企業家連盟、広州日本商工会の主催により、広東省広州市で開催された。同サミットは日中企業間の協力関係強化を目的とし、同企業家連盟の会長企業を務める新華集団の蔡展思総裁をはじめ、広東省や香港、マカオの現地企業や進出日系企業関係者ら約200人が参加した。

サミットでは、中国企業の大湾区でのビジネスの取り組みが紹介された。農業用ドローン開発大手の極飛科技(XAG、本拠地:広州市)はドローンを活用した農業のIT化や、省人化への取り組みを紹介。今後は日本での製品普及についても意欲を示した。自動運転技術を開発するスタートアップ企業の文遠知行(WeRide、本拠地:広州市)は自社の自動運転に対する取り組みや無人タクシーの商用化について説明。同社の張力最高執行責任者(COO)は、中国の自動運転市場は今後最大6,400億ドル規模まで拡大するとの見方を示した。

「大湾区のイノベーションエコシステム」や「カーボンニュートラルに向けた日中企業連携」をテーマとしたパネルディスカッションも行われた。日中の企業関係者5人が登壇し、ジェトロがモデレーターを務めた。深セン市でスタートアップ企業の支援を行う深セン清華大学研究院の王羽主任は、大湾区の特徴として各都市で分業化が進んでいる点を強調したほか、三菱商事(広州)の張月華総経理は、国家戦略によるイノベーションの実施が大湾区の強みと述べた。激化する人材の獲得競争について、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)広州の吉田将史・華南エリア統括パートナーは、大湾区内の境界をまたぐヒト・モノ・カネの動きの流動化の必要性や、デジタル人材育成の必要性に言及した。

カーボンニュートラルに関する日中間の企業連携の事例では、張総経理から北京市などで進めているバッテリーのリサイクル事業を紹介。将来的なカーボンリサイクル事業の展開にも意欲を示した。(注)広東・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)を指す。

(田中琳大郎)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

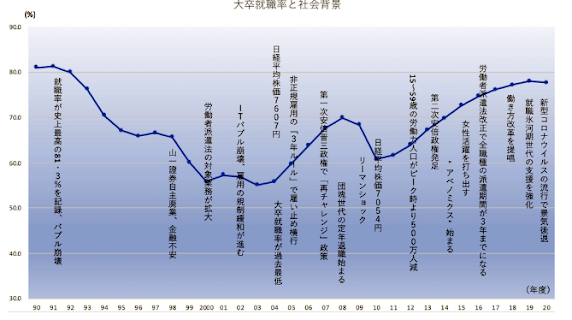

バブル崩壊後の日本経済の「失われた30年」

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

小泉が派遣法の改正をしたおかげで、大部分の正社員の仕事が派遣に置き換わってしまいました。日本中にフリーターが激増してしまったのも、この男のせい。

小泉内閣時代の内閣ブレーンの一人で、経済と金融の大臣を兼任し、それまで3度、政府閣僚に選べられています。その後も諮問会とか委員会によく政府から呼ばれている人ですね。

慶應義塾大学総合政策学部の教授で、学歴も相当なもの、人材派遣業のパソナグループの会長でもあります。他にかなりの役職を受け持つ、まぁ多忙な人ですね。

2008年には韓国政府のアドバイザーとして顧問団に迎えられたり、小泉時代に総務大臣兼郵政民営化担当大臣に登用されて、郵政民営化推進で、自民党内部からも猛批判を受けた人です。

政策は

・所得税の最高税率を引き下げ(所得1000万円まで累進課税とする)

・解雇規制を緩和する

・同一労働同一賃金の法制化

・民間でできることは民間へ

以上は実現できていないか、あるいは骨抜きって感じで、多くは自民党内部の反対で押し切られていたみたいですね。

発言としては、財政悪化の要因は国債発行の乱発で日本の財政寿命は約3年とか、若者に自由を謳歌してもいいが引き換えに貧しくなるのも自由だ、頑張って成功した人の足を引っ張るななどがあります。

また格差社会の要因の一つは正社員という特権であるということもテレビで発言してますね。

平蔵を国賊と言ってる人たちは、恐らくバブル崩壊以後の失われた20年(30年?)の時代に、あまり良い事がなかった人が、非正規雇用を生み出したのは竹中のせいとか、自己責任ばかりが横行したのは平蔵のせいだ!と思っているからでしょうね。

また「時間内に仕事を終えられない、生産性の低い人に残業代という補助金を出すのはおかしい」と、まぁ私は定時に帰れという意味で、労働者の質の問題に触れていると思うのですが、これを悪く取る人もいたようです。

比較的合理的な理論で押し切るタイプの人ですが、やっぱり学歴・職歴が凄いのと、ズバズバ歯に衣着せぬ物言いの人なので、ものすごく好き嫌いが別れる人ではあると思います。特に既存の経済評論家や保守派の人には相当嫌われているようで。

人材派遣法の歴史は?

日本における派遣法の歴史

派遣法が施行されたのは、1986年7月1日です。 しかし、それ以前から人材派遣のようなことをしている会社は存在していました。 1980年代に入って雇用される労働者が増え、また業務請負という形態で派遣していたため、労働者保護の観点から派遣法が施行されることになったのです

労働者派遣法の歴史 荒井大

【派遣法の歴史】

[1985年(中曾根内閣)]

派遣法が立法される。

派遣の対象は「13の業務」のみ

[1986年(中曾根内閣)]

派遣法の施行により、特定16業種の人材派遣が認められる。

[1996年(橋本内閣)]

新たに10種の業種について派遣業種に追加。合計26業種が派遣の対象になる。

[1999年(小渕内閣)]

派遣業種の原則自由化(非派遣業種はあくまで例外となる)

この頃から人材派遣業者が増え始める。

[2000年(森内閣)]

紹介予定派遣の解禁。

[2003年3月(小泉内閣)]

労働者派遣法改正

例外扱いで禁止だった製造業および医療業務への派遣解禁。専門的26業種は派遣期間が3年から無制限に。

それ以外の製造業を除いた業種では派遣期間の上限を1年から3年に。

[2004年(小泉内閣)]

紹介予定派遣の受け入れ期間最長6ヶ月、事前面接解禁。

*鳩山政権による派遣法改正の動き*

1、製造業への派遣を原則禁止(常用型を除く)

2、日雇派遣、2か月以下の労働者派遣を禁止

3、登録型派遣の原則禁止(専門26業種を除く)

登録型…仕事がある時だけ雇用契約を結ぶもの。

常用型…仕事がなくても給料がもらえる(雇用契約を結べる)。

労働条件・労働基準めぐる法改正情報

派遣法 なぜ でき た?

もともと、労働基準法第6条で中間搾取の禁止が定められていますが、その規制を緩和する意味で制定されたのです。 労働者派遣法は、派遣事業の適正な運営と派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を目的としています。

派遣はいつから始まった?

日本の人材派遣の歴史は、1986年に「労働者派遣法」が施行されたことで始まり、これまで世の中の情勢にあわせ、何度も改正がなされてきました。

派遣法1999年の改正は?

1999年:対象業務が原則自由化となる(ネガティブリスト化) 規制緩和の波はさらに強く押し寄せ、適用対象業務の原則自由化(禁止業務のみを指定するネガティブリスト化)が実現。 一方で、建設、港湾運送、警備、医療、物の製造業務が禁止業務とされます。

人材派遣業の儲けの仕組み

人材派遣会社では、自社で雇用する派遣社員の労働力を派遣先の企業に提供することで「マージン」を上乗せした報酬を得ることで利益を出しています。 このシステムから、人材派遣業は「ピンハネ業だから楽して儲けている」などと揶揄されることがありますが、実際にはそれほど大きな利益があるわけではありません。

有期雇用派遣社員として働ける期間は最大3年

これは、2015年の派遣法改正により定められた内容です。 以前は派遣期間に制限はなく、派遣社員として長期間同じ部署で働くことができましたが、2015年の派遣法改正により「働けるのは3年間だけ」というルールに変更されました。

すぐに辞めてしまう理由

派遣で来た方がすぐ辞めてしまう主な理由としては次のようなことが考えられます。

仕事内容に馴染めない(未経験者が作業の手順や方法を理解できない)

職場に馴染めない(社内での決まりごとや雰囲気など)

地域や環境に馴染めない(他の地域から働きにきた場合など)

困ったことを相談できる人がいない(職場トラブルや将来のキャリアプランなど)

事前の研修や、就業後のフォロー体制などがない派遣会社だと、就業の前と後でのギャップが生じてしまい、「馴染めない…」と感じる機会が多くなります。

また、相談に乗ってくれる人がいないことで、不安や不満が退社に直結してしまうのです。

最初はほんの小さな「嫌だな…」と思う気持ちから始まったとしても、誰もフォローしてくれないために次第に勤務から足が遠のいてしまい、無断欠勤を続けた結果、そのままフェードアウトする。

派遣社員 何が問題?

単調な仕事や、いわゆる「誰でもできる仕事」を任されるため“やりがい”は生まれにくい特徴があります。 また仕事のやり方や方針に対して基本的に口を出すことができないため、働くことのモチベーションは維持しにくいでしょう。 なぜならそれが「派遣社員」の本質だからです。

派遣 時給上がった なぜ?

派遣は正社員と待遇が異なり、実際に働いた時間分のお金しかもらうことができません。 ボーナスや昇給などは基本的になく、企業によっては交通費の支給もありません。 そのため、その分が時給に上乗せされた形となり、高い時給に反映されているのです。

グループ内派遣のメリットは?

またグループ内派遣は、法律に則って雇用された派遣社員や正社員を雇うよりも、人件費を削減できるのが特徴です。 そのためグループ内派遣を許せば、専ら派遣のときと同様、企業はグループ内派遣からの派遣労働者ばかりを受け入れるようになり、正社員や法律に則った派遣社員の雇用を妨げることになりかねません。

派遣法 違反 どうなる?

当該法律に違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑が科せられます。 また、派遣先企業が更に派遣を行うことで利益もあげていた場合、労基法6条が規制する「中間搾取の排除」に該当するため、労基法違反にもなり、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑が科せられます。

なぜ派遣はダメなのか?

短期間での派遣就業では、労働者の収入が不安定になります。 また派遣会社、派遣先企業共に適正な雇用管理をすることが難しいという判断から、2012年の改正労働者派遣法で、日雇い労働者(日々もしくは30日以内雇用期間)の派遣は原則禁止となりました。 日雇派遣は条件に当てはまれば、派遣が認められています。

派遣が多い会社 なぜ?

まず、派遣会社が多い理由を室伏氏に聞くと「大手企業が人件費を削減したいがために、政府に構造改革を促した影響です」とキッパリ。 「企業としては人件費、社会保険料の負担が大きく、どうしても抑えたいコストです。 そこで大手企業を中心に構成されている経団連が自民党に働きかけ、派遣法の改正に踏み切らせました。

正社員 派遣 どっちが稼げる?

短期的に見た時、派遣の方が稼げるとお伝えした理由は、派遣の時給に高さにあります。 例えば月給25万円の正社員の場合、時給換算すると大体1500円程と言われています。 一方派遣はというと、条件の良い案件なら時給1800円という求人もあります。 正社員のように週5で8時間働く場合、月給は約32万円となります。

派遣社員 年収 いくら?

令和2年度の派遣社員の全国平均年収は約374万円でした。 専門性が高い職種ほど給料が高く、三大都市圏とそれ以外との地域差は、年収にして約54万円になります。 派遣社員の給料は人材派遣会社から支払われ、月末締め翌月給料日支払いであることが一般的です。

WDBのマージン率は?

どの派遣会社でもマージンはあるのですが、WDBはその率が高いです。 基本的なマージン率は「25%〜30%」とされているのですが、WDBでは34%に設定されています。

派遣 女性 多い なぜ?

一方、派遣社員という働き方を選んだ理由として女性がもっとも多く選んだのは「働く日数・期間を選べる」という選択肢でした。 同じ調査の中で今後も派遣社員として働きたいと答えた男性は3割にとどまったのに比べ、女性は4割と比較的高い割合を示しています。 派遣女性の中には、家事や育児しながら働いているという方も少なくありません。

フリーターと正社員 どっちが稼げる?

フリーターと正社員では、基本的に正社員のほうが高収入の傾向にあるようです。 厚生労働省の「令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概要『雇用形態別にみた賃金』(p1)」によると、フリーターを含む非正規雇用の平均月収は男女計で21万4,800円。 正社員の平均月収は32万4,200円とされています。

派遣 1日いくら?

厚生労働省は、業種ごとの派遣料金の費用相場を公開しており、2021年4月時点では2020年度の結果が公表されています。 専門的な技術や知識が必要な職種の場合、1日あたりの平均料金は20,000~30,000円、それ以外の職業は10,000~20,000円が派遣料金の相場です。

派遣 1時間 いくら?

営業職種従事者の1人あたり1日8時間の平均派遣料金は2万1,083円、1時間あたりの平均派遣料金は2,635円となっています。

派遣会社 どれくらい抜いてる?

公表されていた派遣会社のピンハネの実態

私のように、フルタイムの派遣社員として働いている場合の、一般的な派遣料金の内訳。 派遣社員のお給料は、派遣先企業が派遣会社に払う「派遣料金」の70%。 30%が派遣会社の取り分。 派遣会社は派遣料金の30%をピンハネしてる!?

派遣 最低 賃金 2022 いくら?

2022年は10月1日から【時給1,072円】に改正されます。 この最低賃金は東京都内に派遣中の労働者を含みます。

派遣社員の人口は?

派遣の現状 | 一般社団法人日本人材派遣協会 2020年1~3月平均の派遣社員数は約143万人となりました。 雇用者全体(5,661万人、役員除く)に占める派遣社員の割合は2.5%となり、この割合は15年ほど大きな変化は見られず2~3%を推移しています。

なぜ派遣会社が多いのか?

まず、派遣会社が多い理由を室伏氏に聞くと「大手企業が人件費を削減したいがために、政府に構造改革を促した影響です」とキッパリ。 「企業としては人件費、社会保険料の負担が大きく、どうしても抑えたいコストです。 そこで大手企業を中心に構成されている経団連が自民党に働きかけ、派遣法の改正に踏み切らせました。

なぜ派遣はダメなのか?

単調な仕事や、いわゆる「誰でもできる仕事」を任されるため“やりがい”は生まれにくい特徴があります。 また仕事のやり方や方針に対して基本的に口を出すことができないため、働くことのモチベーションは維持しにくいでしょう。 なぜならそれが「派遣社員」の本質だからです。 派遣会社にとっての派遣社員は人的資源。

派遣会社のリスクは?

一番想定されうるリスクとしては、派遣事業で保有している集客チャネルや人材プールに、正社員雇用を希望する人材が少ないことや、経歴やスキルの関係から採用企業側の正社員としての採用ニーズがあまりないことがあげられます。

派遣社員 なぜ生まれた?

バブル崩壊以降、年功序列、終身雇用といった日本独特の雇用の在り方が問われ正社員のリストラが目立つようになってきた時期がありました。 そこで企業が求めたのが派遣社員です。 必要な期間、必要なポジションに労働力を充当できるのは企業にとって大きな魅力だったのかもしれません。 それに加えて、働く側の意識の変化があります。

派遣の悪いイメージは?

派遣のイメージは正社員に比べ、重要な仕事ややりたい仕事をやらせてもらえないイメージがあります。 人間関係ができて、気心がしれたころに辞めてしまう印象が強いので、仕事にまつわる悩みなどの相談がしづらいイメージがあります。 いつ雇用期間を切られるのかが全く予想できないため、将来に対して不安のある働き方だと思います。

派遣の仕事は何歳まで?

派遣に年齢制限はない

派遣労働者に年齢制限はなく、60歳以上で働いている方も存在します。 派遣会社への登録も、年齢制限はもちろん、性別や学歴、職歴、資格、スキル、経験などの条件も設けられていません。 即戦力として資格やスキル、経験が求められるイメージがあるものの、未経験者を歓迎している会社も数多くあります。

使えない派遣社員の特徴は?

「使えない……」交代になりやすい派遣社員の特徴

能力が自社の求める水準に達していない ...

能力に関して改善が見られない ...

注意やアドバイスに対して不機嫌になる ...

職場の規則に従ってくれない ...

派遣社員への教育内容を再考する ...

職場環境をチェックしてみる ...

交代を要請する ...

派遣元を変える

派遣社員の教育は 誰が する?

派遣スタッフの教育訓練に関しては、雇用主である派遣会社が実施すべきですが、派遣先の業務に密接に関連した教育訓練については、実際の就業場所である派遣先が実施することが適当であるとし、派遣先の正社員と同様の教育訓練を受けさせることが義務化されました。

派遣法改正案は「正社員の雇用」を守るためだった!?

非正社員は誰も救われない“矛盾と罠”

――国際基督教大学 八代尚宏教授インタビュー

2010.12.2

今年3月に閣議決定し、国会審議が行われていた労働者派遣法改正案は、首相交代などの混乱のなか、継続審議となった。08年秋の世界同時不況後、派遣労働の規制強化に向けた世論の高まりとともに注目を浴び、登録型派遣や製造業務派遣の原則禁止を柱とする本法案。今後、再審議で成立したとして、本当に非正社員は救われるのだろうか。検証するとともに、非正社員が真に救われる働き方やそれを担保する制度について、国際基督教大学の八代尚宏教授に話を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン 林恭子)

派遣法改正でも正社員は増えない

むしろ失業者が増える可能性も

――「派遣の原則禁止」を目指した派遣法改正案だが、これが実現すれば本当に非正社員は救われるのだろうか。派遣法改正案の問題点とともにお教えいただきたい。

それを明らかにするためには、まず派遣労働の規制緩和がなぜ行われたかを考えなければならない。

そもそも派遣社員などの非正社員の増加は、「小泉政権における新自由主義的な構造改革によってもたらされた」という認識が広まっているが、これはまったくの誤解である。なぜならこの規制緩和は、1999年に派遣労働の雇用機会の拡大と保護強化を目的とした国際労働機関(ILO)第181号条約に日本が批准したことに基づいており、2001年に成立した小泉政権誕生以前の話であるからだ。

この条約は、欧州を中心に失業率が高止まりしている状況下で、失業率を低下させるためにも有料職業紹介や派遣労働を容認し、不安定でも雇用機会を増やすことが先決だという事情から生まれたもの。日本も批准し、それ以前の派遣先の職種を厳しく制限した「原則禁止・例外自由」を逆転して、「原則自由・例外禁止」へと原則を大転換した。これに伴い、「当分の間」禁止となっていた製造業への派遣が、2004年に自由化されたに過ぎない。

したがって、規制緩和の目的は「雇用機会の拡大」にあったわけだから、それを元に戻して規制を強化をすれば、結果も逆になるのは当然だ。

朝日新聞が全国主要100社を対象に行った「派遣が禁止された場合の対応」へのアンケート(09年11月実施)によると、「他の非正社員に置き換える」(契約社員:36社、請負・委託:30社、パートタイム:22社)のがほとんどで、「正社員の増加で対応」はわずか15社だった。

小泉労働法制「改革」についての雑感

静岡県労働研究所 理事長 大橋 昭夫

小泉内閣は、昨年6月27日労働基準法の一部を改正する法律を成立させ、これが本年1月1日から施行されている。 この詳細については触れないが、この改正法は、有期労働契約の契約期間の上限の延長、有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準、解雇権濫用法理の明文化、裁量労働制の一層の拡大を実現したもので、解雇規制を除き労働者に対して、大きな苦難を強いたものと評価される。 この改正は、もっぱら日本経団連の意向に沿うもので、この推進勢力は、小泉総理大臣のブレーンで総合規制改革会議議長宮内義彦オリックス会長を中心とするグループであったと言われる。 宮内議長は、「鉛筆型の人事戦略」を唱え、少数のコア社員を細い芯とし、これのみを保護し、その周りの木の部分に成功報酬型の社員を、さらに、その周りにパートタイマーや派遣労働者を配置し、これらの木の部分を必要に応じて調整することが、グローバル経済を勝ち抜く今後の経営戦略であることをあからさまに述べている。自分が生き抜くためには、大多数の労働者の生活など視野に入らないのである。 今回の労基法の改正は、労働者派遣法の「改正」による派遣業種の一層の拡大と相俟って、我が国の正規労働者の数を著しく減少させ、これをパートタイマー、派遣労働者等の不安定労働に代替させるものであって、わが国社会の労働秩序を根底から破壊することになる。 厚生労働省は、今回の改正法案の提出にあたって、「今日、我が国の経済社会においては、少子高齢化が進み労働力人口が減少していく一方、経済の国際化、情報化等の進展による産業構造や企業活動の変化、労働市場の変化が進んでいる。このような状況の下で、経済社会の活力を維持、向上させていくためには、労働者の能力や個性を活かすことができる多様な雇用形態や働き方が選択肢として準備され、労働者一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大すること、働き方に応じた適正な労働条件が確保され、紛争解決にも資するよう労働契約など働き方にかかるルールを整備すること、これらの制度の整備、運用に際しては、労使によるチェック機能が十分に活かされるようにすることなどを基本的な視点とする」と説明しているが、この視点は、余りにも労働者の生活実態を知らない「綺麗事」であり、役人の文章である。 私が指摘するまでもなく、わが国の経済社会の活力を維持、向上させていく最良の手段は、雇用の確保であり、人間らしい生活をするのに必要な賃金の保障である。 厚生労働省のいう「多様な雇用形態や働き方」という概念は空漠としており、その内容が如何なるものか明確でないが、派遣労働や有期契約による労働、更には残業代を回避するための裁量労働であると察しはつく。 これらの労働形態は、いずれも不安定雇用であって、多様な働き方を実現し、それが豊かな生活につながる契機となることは経験則上ありえない。 私の弁護士としての経験からすると、労働者は少々他と比べて賃金が低いとしても、雇用が安定的に確保され、将来の生活の見通しが立つ時にこそ、労働生活においても主体性を発揮でき精神的にも自由になれるものである。 いま、労働者の自己破産の申し立て件数が激増し、それがわが国の平均的な法律事務所の日常的業務になっている。 私もこの種の事件を数多く取り扱うが申し立てをする労働者の所得が低く、そのうちの少なくない者が、派遣労働者、有期契約労働者、フリーターであり、その所得水準が生活保護基準以下である者も存在する。 多様な雇用形態や働き方は、私の実感からすると、使用者の身勝手や彼らの生存権のみを保障するもので、労働者に対し永久に社会底辺に沈殿させる効用しかないように思われる。 私は、西ヨーロッパに見られる如く、「共生き」の思想を前提とした労働ルールの確立こそ、社会発展の源泉であると考えるし、小泉内閣の方向は、社会の不安定化を招来させることにしかならないと思う。 今回の労基法の改正で評価できる点は、唯一解雇権の制限法理が法文上明らかになったことのみである。 この規定は、小泉内閣の原案では、「使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇することができる。但し、その解雇が、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と解雇が原則自由になっていた。しかし、労働者の反対があり、最高裁で確立した解雇権濫用法理の精神に立ち帰り、現行の「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労基法18条の2)となったのである。 これは、西ヨーロッパ諸国の解雇制限法に比べると極めて簡単な条項ではあるが、それでも法規範として、すべての裁判官の判断を拘束するもので一歩前進だと評価できる。 小泉構造改革は、今やすべての面にわたって失敗しているが、更なる労働「改革」は、労働者の生活をより一層困難にするもので、働く人々は、思想、信条、潮流、傾向を超えて、この流れに対抗する必要があろう。 わが国に憲法の精神に忠実な「働くルール」が確立されることを切に望むものである。それが真の意味での労働改革である。

破たんした小泉「構造改革」 社会と国民に何もたらした

貧困と格差 際限なし

「官から民へ」「改革なくして成長なし」―。ワンフレーズ政治で「構造改革」路線をひた走った小泉純一郎政治。その「本丸」とされた郵政民営化問題で、麻生太郎首相が迷走発言を続けるなか、小泉純一郎元首相や竹中平蔵元経済財政担当相らがマスメディアに盛んに登場し、「構造改革」路線の“復権”をはかる動きもみられます。「痛みに耐えれば、明日はよくなる」どころか、「生きていけない」と悲鳴があがるほどの貧困と格差の惨たんたる状況に国民を追い込んだのが「小泉改革」でした。歴史の審判はすでに下っています。

雇用のルール破壊

「派遣切り」・ネットカフェ難民

東京のど真ん中に、五百人もの人たちが衣食住を求めて集まった「年越し派遣村」。大企業の理不尽な「非正規切り」で「人間としての誇りを奪われた」「自殺も考えた」との声が渦巻きました。貧困を目に見える形でつきつけ、政治を動かしました。

「派遣村」に象徴される「使い捨て」労働の深刻な広がりは「構造改革」の名によるリストラの促進や労働法制の規制緩和がもたらしたものです。

この十年間で正規労働者が四百九万人も減り、その代わりに、非正規労働者が六百六万人も増えました。

自民、公明、民主、社民などの各党が賛成した一九九九年の労働者派遣法改悪。派遣労働を原則自由化し、「派遣」という形での「使い捨て」労働の増加に拍車をかけました。

二〇〇一年に発足した小泉内閣は、「構造改革」を加速。まず「不良債権処理」の名で中小企業つぶしをすすめ、〇三年には、企業がリストラをすればするほど減税をするという「産業再生」法を延長・改悪し、大企業のリストラを後押ししました。

一方、派遣法を改悪し、〇四年三月からは製造業への派遣を解禁しました。この中で、もともと危ぐされていた派遣労働者の労働災害が増加。〇七年の死傷者数(五千八百八十五人)は、〇四年と比べると九倍という激増ぶりを示しました。

ネットカフェで寝泊まりしながら「日雇い派遣」で働く若者の姿が、底なしに広がる「働く貧困層」の象徴となりました。

ギリギリの生活を強いられている派遣労働の実態が大問題になり、日本共産党の論戦とあいまって政府でさえ派遣法の見直しを言い出さざるをえなくなりました。労働分野の規制緩和が破たんしたことは明確です。

しかし、米国の金融危機に端を発した景気悪化を口実に、〇八年後半、大企業は製造業を中心に大量の「派遣切り」「期間工切り」を始めました。被害は日増しに広がり、今日の日本社会を覆う最大の社会問題になっています。

景気のいいときには、正社員を派遣や期間工に置き換えて大もうけをし、景気が悪化したらモノのように使い捨てる―この大企業の横暴勝手を容易にする仕組みを作ったのが、労働の「構造改革」であり、今日の事態は、まさに政治災害そのものです。

社会保障の連続改悪

医療崩壊・国保証取り上げ

「わずかな年金は減らされたうえ、保険料の天引きは容赦ない」「病気になってもお金がなければ病院にもいけない」―。「構造改革」による社会保障の連続改悪によって、こんな苦難が国民を襲いました。

その大もとにあるのが、小泉内閣が決めた社会保障費の抑制方針です。二〇〇二年度から毎年、社会保障費の自然増分から二千二百億円(初年度は三千億円)削減されてきました。

抑制の対象は医療、介護、年金、生活保護と社会保障のあらゆる分野に及び、庶民への痛みの押し付けの結果、「生きること」自体が脅かされる実態が広がっています。

医療分野では、国民の負担増に加え、医療費削減を目的に医師数の抑制政策を続けたため、救急患者が救われない医師不足が社会問題化し、「医療崩壊」と呼ばれる事態が出現しました。

高すぎる国民健康保険料が払えずに正規の国保証を取り上げられた世帯は約百五十八万世帯にまで広がっています。受診を控え、手遅れで死亡する例は後を絶ちません。

そのうえ、国民生活の最後の命綱である生活保護さえ切り縮められました。老齢加算の廃止で、「朝はパン一枚、昼はうどん」「暖房費節約のため、ストーブをつけず布団に入る」「風呂の回数を減らす」など生活の根幹まで切り詰めざるをえない実態です。(〇八年一月、全日本民主医療機関連合会の調査報告)

こうしたなか、昨年四月に導入された後期高齢者医療制度に、国民の怒りが爆発しました。同制度に対する不服審査請求は全国で一万件超。「『高齢者はいずれ死を迎える、お金も手間もかけなくてよい』という、人間性を喪失した制度だ」などの怒りの声があふれています。

日本医師会など医療関係四十団体は〇八年七月、「社会保障費の年二千二百億円削減撤廃」を決議。国民の批判は、小泉内閣がしいた二千二百億円の削減路線そのものに向けられはじめました。

自公政権は社会保障費の削減路線の転換は明言しないものの、〇九年度予算案で一時的な手当てを行い、社会保障費の実質の削減幅は二百三十億円に“圧縮”せざるをえなくなっています。第二次小泉改造内閣で厚労相だった自民党の尾辻秀久議員でさえ、一月三十日の参院本会議で「乾いたタオルを絞ってももう水はでない。潔く二千二百億円のシーリングはなしと言うべきだ」と述べるなど、社会保障費削減路線の破たんを認めざるをえなくなっているのです。

庶民負担増 大企業は減税

7年間で国民に50兆円近くも

小泉政権以来の増税などで国民負担は、年間十三兆円も増えました。二〇〇二年度から〇八年度まで七年間の国民負担増を累計すれば、五十兆円近くになります。

その一方で、大企業・大資産家への減税は、一九九八年以降の十年間に行われたものだけでも、大企業に年間五兆円、大資産家に年間二兆円、あわせて年間七兆円以上になっています。十年間の累計では、四十兆円もの税収が失われました。

地方の切り捨て

激減する交付税・農業破壊

「交付税が四割減って半分も補てんされない」「このままでは吉野は死んでしまう」

昨年七月。奈良県吉野郡で開かれた日本共産党の演説会に先立ち、市田忠義書記局長と懇談した地元町村長らから、こんな嘆きの声が率直に寄せられました。

「地方ができることは地方へ」をうたい文句に自民・公明政権が強力に推進した「三位一体改革」は、農山漁村の自治体を存亡の危機にまで追い詰めています。

実際、「三位一体改革」が断行された二〇〇四年から三年間で、国庫補助負担金は四・七兆円、地方交付税は五・一兆円がそれぞれ削減されました。一方、国から地方への税源移譲はわずか三兆円しかありません。地方自治体にとっては差し引き六・八兆円のマイナスです。

全国知事会は昨年七月の知事会議で、このままでは一一年度までに地方自治体の財政が破たんするという衝撃的な試算を発表しました。とりわけ地方交付税が財政に占める比重が高い町村の財政は深刻です。

「地方交付税の削減など、国による兵糧攻めからの生き残り策」「周辺町村が財政破たん寸前だった」。全国町村会の「道州制と町村に関する研究会」が昨年十月にまとめた調査報告でも、市町村合併の理由の柱に「三位一体改革」による交付税削減を指摘する声が相次ぎました。

国会でも、鳩山邦夫総務相が「急激にやりすぎた。失敗の部分がある」(十二日、衆院本会議)と答弁。「三位一体改革」の破たんを認めました。

また、輸入自由化の促進による農業破壊、大型店の進出による商店街の「シャッター通り」化など、地方経済の冷え込みも深刻です。

しかし、自民党は、こうした“地方切り捨て”を反省するどころか、一〇年三月末の合併特例新法の期限切れを前に「おおむね七百から千程度の基礎自治体に再編」すると、いっそう合併を推進することを主張。さらに、政府は「時代に適応した『新しい国のかたち』をつくる」として道州制の導入を掲げています。

こうした動きには全国町村会が「強制合併につながる道州制には断固反対していく」と明記した特別決議を採択するなど、痛烈な反撃が巻き起こっています。

経済ゆがみ、ぜい弱に

「戦後最悪の経済危機」(与謝野馨経済財政担当相)―。内閣府が十六日発表した二〇〇八年十―十二月期の国内総生産(GDP)が実質で前期比3・3%減(年率換算12・7%減)となったニュースは、衝撃を与えました。金融危機の震源地である米国よりも急激な落ち込みだったからです。なぜこんなことになったのか。ここにも、背景に小泉内閣いらいの「構造改革」があります。

極端な輸出依存

「衝撃 石油危機以上 輸出依存体質響き」(「毎日」十七日付)、「外需依存の成長 岐路」(「日経」同)、「外需頼み 転換カギ」(「読売」同)といった見出しが商業メディアに目立ちました。極端なまでに輸出に依存した「経済成長」の破たんです。

「構造改革」を掲げた小泉内閣が発足(〇一年四月)して以来の変化をみてみましょう。内閣府のGDP統計によると、所得や個人消費は低迷しているのに、輸出が極端に伸び、〇八年に失速します。財務省の法人企業統計をもとに、製造業大企業(資本金十億円以上)の〇一年度と〇七年度を比較すると、経常利益は二・二五倍に増えています。ところが、従業員給与は〇・九八倍と減っています。大幅に増えたのは株主への配当と社内留保です。一方、民間信用調査会社の調査では、法的整理による企業倒産が増えています。ほとんどが中小企業です。

自動車、電機など輸出大企業を中心に従業員や中小企業・業者にしわ寄せする形で、大もうけし、もっぱら株主に還元するという構図です。

財界全面後押し

こうした企業体質をつくり出したのが、「構造改革」だったと、日本経団連会長の御手洗冨士夫キヤノン会長が述べています。

「これは、何といっても構造改革の進展がもたらしたもの」「多くの企業でも、筋肉質の企業体質が形成されている。過剰設備や過剰債務、過剰雇用という、いわゆる『三つの過剰』は完全に解消している」(〇八年六月十九日の講演)

文字通り、財界の全面的な後押しで推進されたのが小泉流「構造改革」でした。

財界が求める雇用など「三つの過剰」の解消を推進するテコと位置づけられたのが不良債権の強引な早期最終処理です。

小泉内閣が最初につくった「骨太の方針」(〇一年六月)は、不良債権処理の加速を通じて「効率性の低い部門から効率性や社会的ニーズの高い成長部門へとヒトと資本を移動することにより、経済成長を生み出す」とうたいました。小泉内閣は、リストラすればするほど減税する「産業再生」法を拡充、製造現場への労働者派遣を解禁しました。

懸念したことが

この結果、「成長」したのは、「筋肉質」になった輸出大企業や大銀行だけでした。「不良債権」扱いされた中小企業は倒産に追い込まれ、大量の失業者が生まれ、正社員から賃金の安い非正規社員への置き換えが進みました。

あまりにも、国内経済を脆弱(ぜいじゃく)にしてしまった「構造改革」。政府の「ミニ経済白書」(〇七年十二月)でさえ、輸出は増加しているが、家計部門が伸び悩むなか、米国経済など海外リスクが顕在化した場合、景気は「厳しい局面も予想される」と懸念していたことが現実のものとなりました。

推進者がいま「懺悔の書」

小泉流「構造改革」をめぐり居直る竹中平蔵元経済財政・金融担当相と対象的に「懺悔(ざんげ)の書」を書いたのは、中谷巌氏。小渕内閣の経済戦略会議の議長代理として「構造改革」の提言をまとめた中心人物です。竹中氏も同会議のメンバーの一人でした。

中谷氏は自著『資本主義はなぜ自壊したのか』のなかで、「一時、日本を風靡(ふうび)した『改革なくして成長なし』というスローガン」にふれ、「新自由主義の行き過ぎから来る日本社会の劣化をもたらしたように思われる」として、「『貧困率』の急激な上昇は日本社会にさまざまな歪(ゆが)みをもたらした」と指摘。「かつては筆者もその『改革』の一翼を担った経歴を持つ。その意味で本書は自戒の念を込めて書かれた『懺悔の書』でもある」と書いています。

郵政民営化矛盾が噴出

小泉内閣が「構造改革」の本丸と位置付けた郵政民営化。その矛盾が噴出しています。

「私は郵政民営化を担当した大臣」(二〇〇八年九月十二日、自民党総裁選の討論会)と自認する麻生太郎首相。その麻生首相が「(郵政事業の四分社化を)もう一回見直すべき時にきているのではないか。小泉首相のもとで(郵政民営化には)賛成ではなかった」(二月五日の衆院予算委員会)と言い出したのは、郵政民営化の破たんを象徴しています。

当時の小泉首相が「郵政選挙」までやって強行した郵政民営化のかけ声は「官から民へ」「民間でできることは民間で」「貯蓄から投資へ」でした。

「民間」といっても日米の大手金融機関のことです。もうけのじゃまになる郵便貯金、簡易保険などの郵政事業をバラバラにするのが四分社化でした。

「貯蓄から投資へ」といっても、庶民の預貯金を呼び込もうとしている証券市場の売買の六割以上は外国人投資家。その大半はヘッジファンドとよばれる投機基金です。庶民の虎の子の財産が食い物にされかねません。

安心、安全、便利を願う国民にとっては「百害あって一利なし」の郵政民営化。その矛盾のあらわれは小泉流「構造改革」路線そのものの破たんを物語っています。

“改革が足りないから”と居直る竹中氏だが…

小泉流「構造改革」がモデルにした本家の米国で、市場まかせの「新自由主義」路線が破たんしました。にもかかわらず、小泉流「改革」にしがみつこうとする勢力がいます。

一月一日放送のNHK番組で、小泉「改革」を推進した元経済財政・金融担当相の竹中平蔵氏は、大企業の「非正規社員切り」横行が社会問題になり、小泉「改革」に批判が強まっていることに、こう居直りました。

「大企業が非正規を増やすのは原因がある。正規雇用が日本では恵まれすぎている。正規雇用を抱えると企業が高いコストをもつ」

「同一労働同一賃金」をやろうとしたが、反対されたとし、「(年越し派遣村などは)改革を中途半端に止めてしまっているから、こういう事態が起きている」。

竹中氏が“止まっている”という「改革」の中身は、正社員の賃金水準を賃金が安い非正規社員の水準に引き下げるという意味での「同一労働同一賃金」です。大企業の総人件費を抑えるのが狙いです。これでは、働いても働いても貧困から抜け出せない「ワーキングプア」を労働者全体に広げることにしかなりません。