模索続くコロナ後遺症の治療 「上咽頭擦過療法(Bスポット治療)」とは…その効果は?

新型コロナ特集

国内 コロナ 中国放送 2022年11月19日(土) 08:00

Bスポット療法(=EAT)とは?

新型コロナ後遺症(いわゆるロングコビット)、その中の全身倦怠感持続にこのBスポット療法が約70%に効果ありとの発表が2021年9月19日の日本病巣疾患研究会で発表されました。また、私の経験ではコロナワクチン接種後の持続する(1週間以上)倦怠感にも効果が見られます。お悩みの方は是非ご相談ください。

九州で1番の病院では・・

◇Bスポット療法について

「Bスポット」とは鼻の奥、のどちんこの上後ろの部分で、狭い鼻の後ろの穴から出た広い部屋の部分(鼻咽腔という)になります。

人が呼吸するかぎり、空気は必ずこの部分を通過しつづけます。その為、空気中のホコリやバイ菌がたまりやすく、そのため、たびたび炎症を起こしている場所です。この部分を塩化亜鉛という、昔から使われている消炎の薬で擦過する治療が 、Bスポット療法なのです。

何のへんてつもない治療法ですが、 このBスポットは普通の診察では観察しづらいため、今までほとんど治療されてこなかった部分なのです。「かぜ」のひきはじめはほとんどがまずこの部分ですから、ひどくならないうちに治療しますと、驚くほど早く治ってしまいます。

また、頭痛や肩こりもこの部分の炎症からの放散痛でも起こりますので、頭痛、肩こりにも効果的です。

また、この「Bスポット」に長い間炎症がありますと、気分不良が続くために、いつの間にか意欲が低下し、そのため心身症やうつ病、自律神経失調症などと診断されている場合もあります。子供では登校拒否になっている事もあります。

その他、めまい、関節リウマチ、習慣性扁桃炎、アレルギー(皮膚、鼻、喘息)などにも効果が認められます。

少し信じがたいと思われるかも知れませんが、実際、関節リウマチ、腎炎、掌蹠膿胞症(皮膚の病気)といった疾患の治療のために、 扁桃を摘出する手術が行われています(扁桃病巣感染と言う)。

その扁桃のすぐ上の部分が「Bスポット」なのです。

ところで、この治療法は私が考え出したものではありません。

東京医科歯科大学耳鼻咽喉科元教授の堀口申作先生が考案した治療法です。ただ、この「Bスポット療法」については学問的ではないということで、学会では全く取り上げられず、結果として一般の病院ではほとんど行われていません。

先生はこの治療をライフワークとして、亡くなられる直前まで約60年間続けておられました。私が1度先生を訪ねたとき「この治療は本当に良い方法です。この治療を受けている患者さんは長生きしますよ。」とおっしゃられたのが印象的でした。

◇Bスポット療法の効果と注意点

1、Bスポット療法で効果の見られる疾患

(1)感冒の初期

(2)めまい感、頭重感、頭痛肩こり、微熱

(3)鼻閉、いびき

(4)アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、喘息、 掌蹠膿胞症

(5)関節リウマチ、膠原病、自律神経失調症など

※ただし、喘息、アトピー性皮膚炎、関節リウマチ、膠原病などは難病ですので、

きちんと専門の先生の管理が必要です。

※この「Bスポット療法」はあくまでも補助的な治療法と考えて下さい。

現在の治療を打ち切ってこの治療のみに走ることは大変危険です。

けっしてそのようなことはなさらないで下さい。

2、Bスポット療法の注意点

(1)炎症の強い人ほど、しみて大変痛い治療法です。

炎症が強い場合は1日中痛みが残る場合もあります。できれば、この痛みの強

い人ほど炎症があるわけですから、治療を続けたほうが効果がみられます。

(2)食事や飲み物は治療後すぐにとってかまいません。むしろすぐに飲み食いした

方が痛みが和らぎます。

(3)治療後、鼻水や痰が1時間ほどでます。そのためちり紙が必要になります。

また、炎症が強い場合、鼻や口から出血しますが心配は不要です。

(4)まれに、この治療後、逆に頭が重く感じたり、顔がむくむことがあります。

この現象も、Bスポットの炎症が強い事を示しています。

◇乳幼児の鼻の奥(Bスポット)の治療の重要性

鼻の奥Bスポットは、耳と耳管という管でつながっています。

また、下方は扁桃、気管(さらに肺)に通じています。

中耳炎の原因は、このBスポットが腫れ、そのためにそこでばい菌が増殖し、耳管を伝わって耳(=中耳腔)に入ったためです。

中耳炎を治すには、薬ではい菌を殺すのが一般的です。

しかし、この方法だけではばい菌増えすぎ、しかも強くなりすぎて(最近では特に耐性肺炎球菌が問題になっています)薬が効かなかったり、中耳炎を繰り返したり、さらに難治性の滲出性中耳炎に移行したりしやすくなります。

むしろ、ばい菌の増殖するこのBスポットをよく掃除してやり、ばい菌がつきにくくしたり繁殖しにくくしてやる。

その上で、薬を使っていく事が大切と考えています。

また、この部分がきれいになりますと、ウイルスやばい菌が増えにくくなるので感冒や扁桃炎、気管支炎などにもかかりにくくなります。

正式なデータはありませんが、新型コロナ後遺症治療に取り組む医師によりますと、患者は全国で200万人を超えるのではないかということです。これという治療法がない中、きょうは「上咽頭擦過療法」(Bスポット治療)の現場を紹介します。どんな治療なのか、その効果はどうなのでしょうか。:

Bスポット療法について:

Bスポット療法は、上咽頭に塩化亜鉛などの消炎剤を直接塗布、擦過(さっか)する治療法です。東京医科歯科大学名誉教授の堀口申作先生によって考案された方法です。[鼻孔と喉がつながる鼻咽腔(びいんくう)のイニシャルから命名]

鼻咽腔の炎症(Bスポットの炎症)を局所治療することによって体の遠く離れた部分の病変を治療させる遠隔治療であるとされています。

具体的には、頭痛、肩こり、冷え性、風邪をひきやすい、咳喘息、めまい、睡眠障害、慢性疲労症候群、自律神経失調、抑うつ症状、IgA腎症、関節炎、掌蹠膿疱症、アトピー性皮膚炎など多くの免疫・自律神経の乱れに起因する症状と関連があります。

喉の炎症をよく繰り返す、風邪をひきやすい、喉の痛みだけが治らない等の症状があれば是非、ご相談ください。

各種検査・対応疾患

外来手術用顕微鏡

耳の奥にある鼓膜を実際に供覧しながら説明・処置・鼓膜切開・チューブ挿入術等を行っています。

また、扁桃炎や口内炎、舌炎なども画像で一緒に見ていただきながら説明しています。

漢方治療の際に必要な舌証を診るためにも役立てています。

当院では、電子カルテと画像ファイリングシステムを導入しており治療前と治療後の状態を写真で比較でき、治療の経過を患者様ご自身で把握できます。

対応疾患:耳垢栓塞・外耳炎・外傷性鼓膜穿孔・急性中耳炎・滲出性中耳炎・慢性中耳炎・中耳術後など

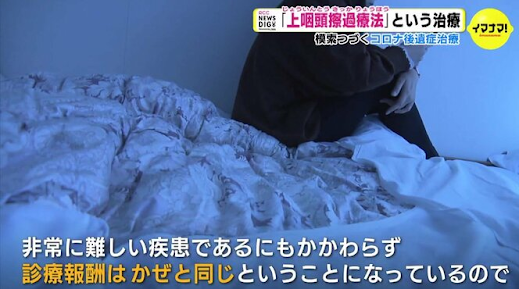

「調子はどう? ちょっと悪い?」

コロナ後遺症患者 女性(40代)

「波があるので、いいときと悪いときがあって、極端に悪くなっていないけど、現状維持的な感じ」

広島市南区にある「にほ耳鼻科・内科心臓血管クリニック」です。診察に訪れていたのは、ことし2022年1月、新型コロナに感染した40歳代の女性です。隔離期間が終わった頃、後遺症の症状が現れました。

コロナ後遺症患者 女性(40代)

「10日間の隔離期間が終わって仕事に出たが、まず、けん怠感がすごい。鉛のようなけん怠感と、あとはどうきというか、息切れ」

その後も頭痛や眠れないような息苦しさ・けん怠感など、さまざまな症状に悩まされてきました。コロナの療養期間が終わって、すでに10か月が経っています。

岡田明子 院長

「だいじょうぶ? 痛かったら、痛いって、我慢できなかったら言ってほしい」

岡田院長が女性に施しているのは、上咽頭擦過療法という治療です。一部の耳鼻科で行われています。

鼻からのどにかけての上咽頭に消炎作用のある塩化亜鉛をしみこませた綿棒を擦りつけて炎症を改善する治療です。

岡田明子 院長

「カゼのひき始めとか、人の体に入ってくるのは、鼻やのどから細菌やウイルスがやってきて、粘膜に付着して、そこから入ってくる。上咽頭は一番最初に入る場所なので」

コロナ後遺症では、上咽頭に炎症を起こしている人が少なくないといいます。治療には痛みを伴いますが、女性は4月からこの治療を始めていて、この日が8回目でした。

女性(40代)

「ネット上でツイッターとかで見ていると、Bスポット治療(上咽頭擦過療法)が、けん怠感や頭痛などに効果があったというのがけっこう出ていて。わらをもすがる思い。それで始めた」

女性は、上咽頭擦過療法の効果を少しずつ感じ始めているといいます。

女性(40代)

「最初はよくわからなかったが、振り返ると、頭痛、締め付けられる頭痛などがあるが、それがなくなっていたというのと、自律神経が崩れると、首のほてりがひどいが、そういうのもなくなっていて、あとは前よりは疲れは出るが、極端に寝込むような疲れは減ってきたという感じ」

岡田明子 院長

「わたし自身、個人の見解としてはコロナ後遺症患者の症状の中では頭痛や肩こりなどの症状が少し軽くなる印象はある」

一定の割合で症状を和らげる効果はあるようです。しかし…

岡田明子院長

「全く(治療)しても全然、症状が変わらないという人もいる。朝、起きられないとか、それでBスポット(上咽頭擦過療法)をしたら少しよくなるかなと来られたが、やはりやっても起きられないという人も数は少なくはないと思う」

岡田院長は、この治療を1週間に1回、または2週間に1回のペースで最大10回行い、効果を見極めています。

にほ耳鼻科・内科心臓血管クリニック 岡田明子 院長

「耳鼻科医としては、コロナ禍で悩まれている方の治療がほかにあまり今、ないので、できる限り協力できればと思って上咽頭擦過療法をしている」

東京都渋谷区でこれまでに4800人を超える後遺症患者を診察してきたヒラハタクリニックの平畑院長です。

後遺症の治療として鼻うがいや漢方薬、鍼灸などがある中で、平畑院長は上咽頭擦過療法が一番効果が出やすい治療だと考えています。

ヒラハタクリニック 平畑光一 院長

「これが一番、有効率が高いのではないかと思う。一部の名人だけが治せるということではなくて、一般的な耳鼻科の先生方がちゃんと取り組んでいただければ、かなりの効果が出やすいと」

平畑院長は、後遺症の治療体制を整えるべきだと訴えます。

平畑光一 院長

「おそらく日本では二百何十万人の方がコロナ後遺症になっているだろうと思われる。その中で実は、それに見合うだけの後遺症外来があるかというと、全くないと思う」

「後遺症、非常に難しい疾患で、いろんな症状が出たりするし、その人の人生がかかってくるような話もよくある。仕事を失いかけている人もたくさんいる」

「非常に難しい疾患であるにも関わらず、診療報酬は、カゼと同じということになっているので、これではなかなか診てくれる医師が増えないと思うので、せめて高血圧や糖尿病と同じように、いわゆる加算をつけてもらって、正当な報酬を得られるような形に持っていってもらえればと思っている」

後遺症治療に参加する医師をどのように増やしていくか、感染対策とあわせて考えていく必要があります。

上咽頭擦過療法(じょういんとうさいかりょうほう)をやっている病院は?

まつだ耳鼻咽喉科

県立宮崎病院

おしむらくはきちんとBスポットできるDrが日本にほとんどいないことだ

やってるふりしてただの鼻炎の治療してるやつもいる

bスポット治療 名医 名古屋

Bスポット療法とは

Bスポット療法は、後鼻漏・頭痛を伴う肩こり・喉からくる風邪などの症状に非常に有効です。薬剤を染み込ませた綿棒を、上咽頭に塗布します。上咽頭とは、口蓋垂(のどちんこ)の後上にあります。子どもの時期にアデノイドがある部位で、ほこりや細菌・ウイルスが溜まりやすく、炎症を起こしやすいとされています。

Bスポット療法は以下の症状に効果的

鼻水が喉に流れる

のどから始まる風邪 頭痛が伴う肩こり

粘着性のものが鼻から喉の間にへばり付く

痰が絡んで咳払いする

喉の違和感・詰まる感じ 喉の不調に伴って起こる肩こり・首こり・頭痛・うつ症状・不眠

耳が詰まる症状

ゲップ・胸のつかえ感・むせやすい

痰がからんで咳ばらいする症状 声が出にくい・かすれる症状

風邪のひき始めは、ほとんどの場合が上咽頭の炎症からです。また、Bスポットとは、「Biinku(鼻咽喉)」の頭文字から取った名称です。上咽頭を擦過することにより、炎症抑制・殺菌作用があります。治療にかかる所要時間は約1分で、すぐに済みます。ただし、上咽頭が炎症しているので、ヒリヒリと痛むことがあります。ヒリヒリした感じは治療後に数時間続き、その後は徐々に治まります。のどから始まる風邪や、内服薬でなかなか治らない後鼻漏の症状にも効果が見られます。

Bスポット療法は補助的治療とし、現在行っている治療を継続しながらBスポット療法を取り入れるのが適しています。また、上咽頭局部のみに行うため、妊娠中や授乳中の方でも安心して受けて頂けます。通院は、1~2回/週となります。

Bスポット療法の注意点

当院では痛みの少ない方法で、Bスポット療法を行っています。治療後1時間前後は、血液が混ざった鼻水や痰が一時的に増えますが、心配は要りません。上咽頭の炎症が強いと、治療後に頭痛が起きたり、アトピー性皮膚炎などの皮膚症状が現れることがあります。Bスポット療法は、補助的治療とお考え頂き、現在の治療を継続してBスポット療法との併用が適しています。当院でのBスポット療法の実施は、高血圧やワーファリン内服中の方は、差し控えております。

上記にご注意いただき、ご希望の場合は、当院スタッフまたは担当医師にBスポット療法ご希望の旨をお知らせください。

鼻うがいについて

食塩水を用いる鼻うがいを行うことで、上咽頭の炎症を直接的に改善するだけでなく粘膜の修復が促されます。鼻うがいは、鼻腔から上咽頭粘膜を洗い流すことができるため、Bスポット療法と鼻うがいを併用されることをお勧めしております。

また、鼻うがいによって、鼻で吸い込んだほこりや、花粉・ほこり・細菌・ウイルスが付着した上咽頭を洗浄できるため、普段から鼻うがいを取り入れて上咽頭への細菌やウイルスの侵入を予防できます。なお、鼻うがいは、花粉症・慢性副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎・風邪などに効果が見られます。

新型コロナウイルス後遺症・ワクチン後遺症

最新版 慢性上咽頭炎 2022/06/27

慢性上咽頭炎の説明動画です。

【上咽頭炎は自然治癒するのか?】上咽頭炎を自力で治す条件について解説しました

胸焼け・ゲップ・胃もたれ。逆流性食道炎になりやすい人の5つの特徴とその解決法を教えます

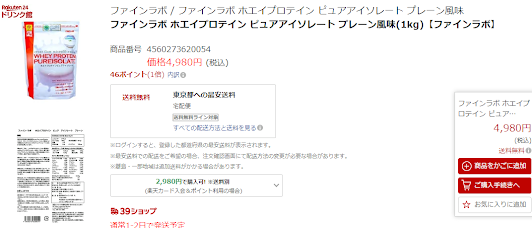

上咽頭炎や後鼻漏に効くプロテイン・サプリメントを紹介します 2022/09/19

2022/09/19

今回は、上咽頭炎や後鼻漏に効くプロテインとサプリメントのご紹介です。

実際に僕が飲んでいるものになるのですが、めちゃくちゃ効果があって今では手放せないものになっています。

実体験から基づくものなので、気になった方はぜひ購入してみてください。

◎プロテイン

https://item.rakuten.co.jp/soukaidrin...

◎サプリメント

https://item.rakuten.co.jp/rakuten24/...

◆◆◆目次◆◆◆

0:00 上咽頭炎・後鼻漏に効くサプリ

0:17 去年と今年の実体験

1:45 おすすめプロテインの紹介

4:48 おすすめサプリメントの紹介

7:51 まとめ

◆◆◆チャンネル登録はこちら◆◆◆

このチャンネルでは耳・鼻・喉に関する病気や症状に困っている方が安心できる情報をお伝えしています。チャンネル登録していただけると、最新の動画の新着情報が届きます。

↓↓↓

https://www.youtube.com/channel/UCcOy...

フレーバー: プレーンサイズ: 1キログラム (x 1)Amazonで購入

何回もリピートさせていただいています。

ある人が、紹介していて、化学的にも良いって言うこともあり。

運動後に飲むとタンパク質に良いし、筋肉もつくし、良いこと尽くしです。

私は、とても気に入っています。

私は、愛用のプロテインシェイカーで毎日飲んでいます。

タンパク質補給に1年前からリピ続けているがいよいよ味が耐えられなくなってきた。困っている。

そんなにまずい程でもないが美味しい訳ではない。体の為だという意識が保てれば続けられるだろう。

もう3年以上使っています。

飲みやすさと味は十分です。

毎朝とりあえず摂るのがお勧め。

歯の裏にこびりつかないのも良い。ビルダー飲みに適しています。

重要なお知らせ:

安全上のお知らせ

摂取上の注意 プロテイン ピュアアイソレートは多量摂取により病気が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によって、お身体に合わない場合がございます。異常を感じた時はすぐに摂取をおやめください。薬を服用中あるいは通院中の方は、お医者様にご相談の上お召し上がり下さい。原材料表示をご確認のうえ、食品アレルギーが気になる方はお召し上がりにならないで下さい。 保存方法 高温・多湿及び直射日光を避け、使用後は封をしっかり締めて保存して下さい。乳幼児の手の届かないところでの保管をお願いします。

使用上のご案内

開封時にチャックの上部をハサミで切り落としてしまいますと 構造上、密封が出来なくなってしまいます。 開封時にはハサミを使用せず、ツマミを引っ張って開封していただきますよう お願いいたします。

原材料・成分

名称:たんぱく食品(プロテインパウダー) 原材料名:乳清たんぱく、レシチン(大豆由来) ●栄養成分分析表(製品100g中) エネルギー:377kcal、たんぱく質:90.8g、脂質:1.3g、炭水化物:0.4g、ナトリウム:168mg ●付属スクープ2杯(約20g)に含まれる栄養成分 エネルギー:75.4kcal、たんぱく質:18.16g、脂質:0.26g、炭水化物:0.08g アミノ酸分析値(g/100g) アスパラギン酸:11.52g、セリン:4.55g、グリシン:1.72g、バリン:6.22g、メチオニン:1.76g、ロイシン:11.62g、フェニルアラニン:3.00g、リジン:10.12g、アルギニン:1.93g、スレオニン:8.26g、グルタミン酸:20.53g、アラニン:5.51g、シスチン:2.50g、イソロイシン:7.12g、チロシン:3.64g、トリプトファン:2.00g、ヒスチジン:1.88g、プロリン:6.15g ●100g中に含まれるBCAA:24.96g ●タンパク質有効利用率(PER):3.5 ●アミノ酸スコア:100

使用方法

(お召し上がり方) 附属スク-プすり切り2杯約20gを、コップ一杯(約200CC)の牛乳や水などに溶かしてお召し上がり下さい。

ご注意: 当サイトの商品情報は、お客様が商品を選ぶ際に参考にしていただくためのものであり、医師や薬剤師およびその他の資格をもった専門家の意見に代わるものではありません。ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。この商品情報は病気を治すための自己診断に使うことはできません。アレルギー体質の方や妊婦の方などは、かかりつけの医師にご相談のうえご購入ください。

ファインラボだから購入しました。

トレーニングや疲労時のエネルギー補給に欠かせない栄養素、BCAAも良いですが水溶性で無いので飲みにくいです。グルタミンは溶解性抜群です。

この容器の作りがとにかく素晴らしい!口が広く取り出し易いのが何より助かります、誤ってこぼしてもOKなくらいの広さです。フタは本体との間に「結び」があって無くなることはないですし、且つ、パカパカ状態でもなくしっかりしています。また、5gの計量スプーンがついているのも有り難いです。しかし、ヤワでポキっと折れそうなので扱いは慎重にです。

〈短所〉

やや割高で海外商品の方が安価なのは否めません。もう少し価格勉強をぜひともして欲しいです。

パウダーが他社と比較して粗く(私だけかな…?)、口に入れると若干ザラツキを感じます。

以前通販で無名メーカーの1kgを購入して胃痛になったことがあります。開封済みでも返品してくれましたが苦い経験でした。憶測ですが純度の問題だったのでしょう。

多少割高になってもきちんとしたメーカーを選ぶことが大事で、何より【身体のためを考えると最良の選択】になります。

新型コロナ患者も増えるがRSウイルス感染者も急増中、米国

Matthew Binnicker

2023年9月9日

米国内の多くの地域で新型コロナウイルの感染者数が増加する中、別のウイルスも急増している。RSウイルス(RSV)が、フロリダや他の南東部の州で救急外来や入院の件数を増加させており、来週には米国全土に影響を及ぼす可能性がある。RSV患者の急増により、米国疾病予防管理センター(CDC)は今週、アラートを発令し、臨床医や介護者にRSVを示唆する症状のある患者に注意するよう勧告した。

RSウイルス(RSV)とは?

RSVは1950年代に初めて発見されたRNAウイルスで、幼児たちの呼吸器疾患の主要な原因として長らく認識されてきた。実際、RSVは1歳未満の子どもたちの気管支炎(つまり、肺の細い通路の炎症)の最も一般的な原因であり、毎年約6万人の子どもが米国で入院している。全世界での感染者数は6400万人、死亡者数は年間16万人にのぼると推定されている。

多くの場合、症状は軽度であり鼻水、咳、軽い頭痛、軽い発熱をともなう。しかし、幼児や高齢者、免疫が低下している人々では、症状が重くなり、喘鳴、強い咳、呼吸困難を引き起こす可能性がある。

病気の治療や予防のために何ができるか?

新型コロナウイルスと同様に、RSVは感染者が咳やくしゃみをする際に発生する呼吸器の飛沫によって広がる。長年にわたり、RSVからの保護の最善の手段は、優れた手指衛生および咳やくしゃみをする際に口や鼻を覆うことであった。

新型コロナウイルスの大流行中、RSVの発症率は激減したが、これはソーシャルディスタンス、マスク、移動の制限などの要因の組み合わせによるものと考えられる。しかし、新型コロナ大流行に対する注意が解除されるにつれて、RSVの発生率は増加し、北半球での秋と冬に症例が急増する典型的な季節的なパターンに戻る可能性が高い。幸い、2023年には、RSV感染による重症を予防するためのいくつかの新しいツールが食品医薬品局(FDA)によって承認されている。

最初のものは、ニルセビマブというモノクローナル抗体で、筋肉内注射で投与される。CDCは生後8カ月未満のすべての乳児に推奨している。この予防接種は、免疫不全の子どもや重症化するリスクのある生後8カ月から19カ月の幼児にも推奨されている。臨床試験では、ニルセビマブが少なくとも5カ月間の保護を提供し、感染した乳児の入院および医療受診の発生率を80%削減することが示された。

いくつかの新しいRSVワクチンもFDAの承認を受けている。60歳以上の成人には、2つの組み換えタンパク質ワクチン(RSVPreF3およびRSVpreF)が利用可能となり、下部呼吸器疾患を予防する効果が80%以上であることが示されている。米国時間2023年8月21日、RSVpreFは妊娠32週目から36週目までの妊婦に対する投与がFDAにより承認された。ワクチンを接種した母親から生まれた乳児は、出産後少なくとも6カ月間、重度の下部呼吸器疾患からの高い保護率を示している。

これらの新しいツールは、米国で毎年1万5000人近くが死亡してきたウイルスとの闘いにおける革命的な進歩である。

(forbes.com 原文)

中国襲った「見知らぬ感染症」…韓国も患者急増、大流行を警告

AFPBB News の意見

•

2023年11月1 日

|

| マイコプラズマ肺炎菌(写真=済州感染症管理支援団)(c)MONEYTODAY | © KOREA WAVE 提供 |

【KOREA WAVE】中国でマイコプラズマ肺炎が流行しているというニュースが報じられ、韓国でも不安が高まっている。4年周期で流行するとされ、韓国でも今年流行する可能性が高い。

疾病管理庁によると、韓国で10月8~14日におけるマイコプラズマ肺炎の患者は90人で、前年同期(27人)比3倍以上増えた。8月末から徐々に広がり、10月初めには122人まで急増するなど毎週100人前後の患者が発生している。

マイコプラズマは発熱、せき、喉の痛みなど風邪に似た症状を起こす細菌で飛沫感染する。一部は喉、気管支、肺の炎症を起こす。患者のほとんどは子どもや若者で、韓国の入院患者も10人のうち8人ほどが1~12歳だ。

特に、新型コロナウイルス禍による防疫強化で子どもたちの免疫力は全般的に弱くなっており、防疫当局が流行状況を注視している。

マイコプラズマ肺炎は2011年、2015年、2019年に流行した。4年周期のため今年も流行が予想されている。最近では2019年の41週目に患者数が455人に達したことがある。

嘉泉(カチョン)大学病院のオム・ジュンシク教授は「インフルエンザやアデノウイルスのような呼吸器ウイルスで傷付いた呼吸器粘膜にマイコプラズマが入り込み、肺炎を誘発する危険が高くなる。今年、子どもや若者を中心に広がる確率はかなり高い」と話した。

(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News

「一生においも味も感じないままなの?」 新型コロナの後遺症に3年間悩む女性 亜鉛や漢方、嗅覚トレーニングでも…

左側は女性が新型コロナ感染後に服用した薬や現在も飲んでいる薬。右側は嗅覚トレーニングに使っているアロマグッズ

© 熊本日日新聞社

新型コロナウイルス感染症が世界に広がってやがて4年。日本国内では今年5月に法律上の位置付けが変わり、報道される機会も減った。秋以降は1医療機関当たりの感染者数も落ち着きを見せている。ただ、においや味が分かりにくいなどの後遺症(罹患[りかん]後症状)に苦しむ人は今もいる。

益城町の60代パート女性は2020年12月に1回目のコロナ感染を経験した。熱は38度弱だったが、においがしなくなり、味も感じにくくなった。夫が飲む芋焼酎のにおいをかいでみたが、分からない。周りに感染者はおらず、まさかとは思ったが県内の病院を受診してコロナだと判明、入院して年を越した。

自宅に帰った後も、においや味はしないままだった。「時間がたてば」と思い回復を待ったが、1年以上たっても良くならず、22年夏、新聞で見つけた県内の病院のコロナ後遺症外来を受診。その後、同じ病院の味覚障害の外来に通うようになった。

味覚障害の原因とされる亜鉛不足を補う薬や、漢方薬も試しながら治療や検査を続けた。今年の春ごろには味覚が少し戻ったように感じたが、夏に3回目となるコロナ感染を経験。再びにおいや味がしなくなった。

味がしないと食べても十分な満足感を得られない。においが分からないので「自分が嫌なにおいを発していないか」心配になる。3年近く後遺症に悩む女性。薬を服用しながら1日2回、ラベンダーやレモンなどの香りをかぐ嗅覚トレーニングにも取り組んでいるが、「このままずっとにおいも味もない一生を送らなければならないのかと思うと暗い気持ちになる」と話す。

厚生労働省によると、コロナの後遺症については22年度に発生頻度や症状、経過などを調べる大規模な住民調査も行われたが、不明な点が多いという。WHO(世界保健機関)はこれまでの研究から、感染者の10~20%に後遺症が発生するとしている。

コロナの後遺症では益城町の女性のような嗅覚や味覚障害のほか、原因不明の疲労感や倦怠[けんたい]感、関節痛、せき、記憶障害なども知られている。多くは時間の経過とともに改善するが長引く人もいるという。熊本県のホームページでは、後遺症に対応可能な県内の医療機関を保健所別に紹介している。(太路秀紀)

■新型コロナの後遺症 WHOは新型コロナウイルス感染症の罹患(りかん)後症状について、少なくとも2カ月以上持続し、他の疾患による症状として説明がつかないもので、通常は新型コロナの発症から3カ月たった時点でも見られると定義している。後遺症があってもウイルスの排出期間は過ぎているので、他の人に感染させることはない。

新型コロナ第10波到来か?変異株「JN.1」とは? 医師が「若い世代の行動」に警鐘を鳴らす【岡山】

新型コロナウイルスの感染者と入院者の数が岡山県で増えています。その原因とみられるのが新たな変異株。医療の現場で現状を取材しました。

2024年1月31日

(難波医院 難波一弘院長)

(難波医院 難波一弘院長)

「この数は第10波といっていいと思います」

倉敷市にある難波医院。このところ、1日に3人から4人の患者が新型コロナの検査で陽性と判定されているといいます。

新型コロナの感染が、今、再び拡大しています。岡山県の最新のデータでは、1医療機関あたりの感染者数は11.37人。前の週の1.3倍に増えました。入院患者の数も前の週から122人増え483人で、県は4段階の感染レベルを上から2番目の「段階2」に引き上げました。

(難波医院 難波一弘院長)

「一番はみんなの気の緩みと予防注射が浸透していない。受けていない人を中心に感染している」

そしてもう1つ、難波院長が指摘するのが。

(難波医院 難波一弘院長)

「2週間くらい前まではXBB1.5が多かったが、今は半分くらいがJN.1という株に変わっていて抵抗力のない人が多く、感染している」

JN.1とはオミクロン株の新たな変異株で、症状はこれまでの株と同じ程度ですが、感染力が強いとされています。

(難波医院 難波一弘院長)

「潜在的に市中感染を起こしているということなので膨大な数の保菌者がいると思う」

難波院長は、さらなる感染拡大を抑制するためにカギとなるのが、若い世代の行動だといいます。

(難波医院 難波一弘院長)

「そういう人は元気だから行動範囲は広いし、声も大きいし、楽しいところへも行きたいでしょうから行けばいいんですが、自分たちは若いから感染しても軽い症状で済むという油断があると思うが、人に移してしまうということをちょっと考えてほしい」

感染防止策はこれまでと変わっていません。必要に応じたマスクの着用やワクチン接種など、それぞれが考え、判断して行動していきましょう。

新型コロナ「第10波」 患者数は9週連続で増加 新たな変異株「JN.1」が猛威振るう 今週には倍増か

2024年1/29(月) 19:46

いま「新型コロナウイルス」の感染が全国で拡大していて、「第10波に入った」との指摘が相次いでいる。 新たな変異株も急増し、街のクリニックでは、「今後も感染者が増えるのはないか」と懸念の声が上がっている。

愛知県 大村秀章知事:本県におきましては、既に第10波に入ったと言わざるを得ない。

静岡県感染症管理センター 後藤幹生センター長:コロナの、いわゆる第10波が始まってきているという状況になっています。

1月に入り「第10波」を指摘する声が相次ぐ新型コロナウイルス。 厚生労働省によると、全国から報告された1週間あたりの新型コロナの患者数は、1月21日まで9週連続で増加している。

■新型コロナの陽性者が増えている

大阪のクリニックでも現在、新型コロナの陽性者が増えているという。

ごとう内科クリニック 後藤浩之院長:12月まではインフルエンザの患者が、非常に多かったんですけど、徐々にコロナの患者が増えてきまして、ちょうど正月明けぐらいには、コロナとインフルの患者さんが、ほぼ同じくらいの数になってきました。大体、12月の倍くらいの人数になっています。

29日の取材中にも、60代の男性がせきと吐き気の症状を訴え、検査のため来院していた。

ごとう内科クリニック 後藤浩之院長:これコロナやね

60代の男性:コロナなってんの?

ごとう内科クリニック 後藤浩之院長:今回初めて?

60代の男性:いや2回目

ごとう内科クリニック 後藤浩之院長:いましんどい症状って吐き気くらい?

60代の男性:ちょっと吐き気と、せきが出て止まらん

ごとう内科クリニック 後藤浩之院長:吐き気止めと、せき止めと、もし熱が出たら、熱冷ましいるやろうから、3点出しておきますね

こちらの病院では29日の午前の診療で検査した17人の患者のうち3人が新型コロナ陽性だった。

ごとう内科クリニック後藤浩之院長:コロナに関しては、まだこれからも増えてくるんじゃないかなという感じですね。予想としては2月の終わりくらいまでは、増え続けるんかなという感じはしますけどね。

■新たなオミクロンの変異株「JN.1」

感染者が増加する中、いま全国的に広がりつつあるのが、新たなオミクロンの変異株「JN.1」だ。 国立感染症研究所によると、国内の「JN.1」の検出割合は、1月7日までの1週間で19.5%だったものが、今週には43%に倍増すると推定されている。またWHOも先月、「注目すべき変異株」に「JN.1」を指定している。

感染症の専門家・関西福祉大学の勝田吉彰教授は、「感染力が強いのは間違いない」と注意喚起している。

(関西テレビ「newsランナー」2024年1月29日放送)

新変異株拡大、「第10波」か 専門家「感染対策続けて」―新型コロナ

2024年01月28日08時43分

新型コロナウイルスの感染が再拡大している。厚生労働省によると、新規感染者数は9週連続で増え、流行の「第10波」が来たとの見方もある。感染力が高い新たな変異株も広がり、専門家は「油断せずに感染対策を続けて」と訴えている。

コロナ9週連続で増加 インフルも増―厚労省

新型コロナは昨年5月、感染症法上の位置付けがインフルエンザと同じ5類に移行。そのため患者数の把握方法は、全患者情報の収集から全国約5000の定点医療機関による報告に変わった。

厚労省によると、21日までの1週間に報告された感染者は1機関当たり12.23人。前週比約1.4倍で、昨年11月下旬から増加が続く。能登半島地震に伴い多くの人が避難生活を送る石川県は同約1.4倍の14.33人だった。

背景としては、海外で昨年秋ごろから急拡大する新たな変異株が国内でも増えていることが指摘される。オミクロン株の一系統「BA・2・86」がさらに変異した「JN・1」だ。

世界保健機関(WHO)によると、JN・1が他の変異株より重症化しやすくなったとの報告はない。ただ、WHOや東大医科学研究所などの発表によると、変異によって免疫を回避する能力が高まり、感染が拡大しやすくなった恐れがある。

国内では、JN・1への置き換わりが急速に進む。国立感染症研究所によると、民間検査機関が1~7日に調べた194検体のうち最多の約2割を占めた。来月初めには43%に上ると推計される。

慶応大の菅谷憲夫客員教授(感染症学)は「JN・1は免疫をすり抜ける能力が上がっているとみられる。現在は流行の『第10波』とも言えるが、JN・1の拡大で感染者数はさらに増える恐れがある」と警戒する。

菅谷氏は海外からの報告を基に、JN・1拡大に伴い国内で死者数が急増する事態は考えにくいと指摘。一方で、重症化リスクは一定程度あるとして特に高齢者らは注意が必要と強調する。菅谷氏は「インフルエンザもピークを過ぎたとみられるが、依然流行している。マスク着用や手洗いなどをきちんと続けてほしい」と話している。

新型コロナ、また増加傾向で「第10波」の兆しも 感染は心不全リスク高める恐れと理研

2024.01.24

内城喜貴 / 科学ジャーナリスト

新型コロナウイルスの感染は昨年11月下旬から年が明けても増える傾向が続き、流行の「第10波」の兆しも見せている。理化学研究所(理研)と京都大学の共同研究グループは昨年末、症状が収まった後もウイルスが心臓に残存すると心不全のリスクが高まる可能性があると発表した。同5月に感染症法上の位置付けが5類に移行し、人々は「コロナとの共生」の日常に戻っているが、流行ウイルスの性質が大きく変わったわけではなく、油断はできない。厚生労働省は今冬期の流行拡大に注意を呼びかけている。

国内初感染確認から4年でまた増加傾向

新型コロナウイルスの感染者が国内で初めて確認されてから1月15日で4年が経過した。5類移行後は感染実態の把握方法は全数把握から全国約5000の定点医療機関による定点把握に変更された。厚労省によると、定点把握の感染者数は移行後も増え続け、昨年8月末から9月上旬には1医療機関当たり約20人になり流行の「第9波」のピークに達した。その後11月中旬に底になったものの、同月下旬から再び増加傾向を見せていた。

今年1月8日から14日までの1週間の1医療機関当たりの平均感染者数は約9人で前週比約1.3倍となり、8週連続で増加している。厚労省のまとめでは岐阜、茨城、愛知、長野の各県が14人を超え、43都道府県で前週比増加した。

一方、インフルエンザは昨年11月から12月にかけて増加傾向を続けたが、同月中旬から年末、年明けにかけてやや減少傾向を見せていた。厚労省の1月19日の発表によると、全国約5000の定点医療機関が8~14日に報告した平均の感染者数は約13人。前の週まで減少が続いていたものの、前週比1.03倍でほぼ横ばい。今後の増減が注視されているが、現在は新型コロナのような明確な拡大傾向は収まりつつある。

新型コロナウイルスは流行「第10波」が立ち上がりつつある。国立感染症研究所によると、現在日本で主流とみられるのは、オミクロン株の亜種XBBの一種であるHK.3。XBB全体の約7割を占め、さらにBA.2.86やJN.1など新たな変異株が広がりつつある。対応ワクチンも使われているオミクロン株の仲間だが、専門家は性質が異なる変異株の登場を懸念している。

iPS細胞を使い心臓への影響を解明

こうした中で新型コロナウイルス感染が心不全リスクを高める恐れを明らかにした理研の研究成果が、昨年12月22日に米科学誌「アイサイエンス」電子版に掲載された。

新型コロナ感染はウイルス表面にある「スパイクタンパク質」がヒトの細胞表面にある受容体「ACE2」に結合して起こることが分かっている。心臓は他の臓器よりもACE2を発現しやすく、コロナ禍では感染後の後遺症として心筋障害を起こした症例が造影CT検査などで報告されるなど心機能が低下するとの臨床報告が相次いでいた。感染と心臓への悪影響について詳しいことは世界的にも分かっていなかったが、新型コロナが5類になってもあなどれない感染症であることを示す研究成果として注目されている。

この研究の大きな特徴は人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使ってヒトの心臓組織を作製した実験手法だ。理研・生命機能科学研究センターの村田梢研究員や升本英利上級研究員と京都大学医生物学研究所の朝長啓造教授、牧野晶子准教授らの共同研究グループは、ヒトiPS細胞を使ってヒトの心臓組織の「心臓マイクロ組織」(CMT)を作製した。CMTは心筋細胞やその他の心臓構成細胞で構成され、実際の心臓のように拍動した。

研究グル-プはこのCMTにさまざまな量の新型コロナウイルスを感染させた。すると、感染後7日目までに全てのウイルス量で心機能(組織の収縮力)が低下した。ウイルス量が少ないと4週間後に心機能が回復傾向を示したが、多いと回復せずに収縮力は低下したままだった。

また、ヒトの虚血性心疾患を模してCMTを低酸素状態にして実験をした。その結果、ウイルスに感染していない正常なCMTはその状態でも一定期間後に拍動数が上昇し収縮機能が回復した。一方、少量でもウイルスを持続的に感染させたCMTの拍動数は上昇せず、収縮機能も回復しなかった。さらに正常なCMTは低酸素状態でも組織(血管網様構造)が維持されていたが、持続的に感染した状態のCMTは組織が分断されていた。

「心不全パンデミック」を懸念

新型コロナウイルス感染による心機能低下などの症状は免疫系の異常である「サイトカインストーム」が関与している可能性が指摘されていたが、一連の実験では低酸素状態でもサイトカインの上昇はなかった。研究グループは新型コロナ感染による心筋症はサイトカインストームとは独立して起き、持続的な感染が心不全のリスクを高める可能性が明らかになったとしている。

感染による「心臓後遺症」には心筋障害や心膜炎などのほか、感染前には全く気がつかなった狭心症や弁膜症の自覚症状が出る例も報告され、「新型コロナ心臓後遺症外来」を設置した医療施設もある。

理研の升本上級研究員ら研究グループは、ウイルスが心臓組織に持続的に感染し、感染者が典型的な症状がなくなった後も心機能に悪影響を及ぼすことにより、心不全患者が急増して「心不全パンデミック」になる可能性があるとみている。これまで問題視されなかった心不全パンデミックに対して十分な警戒と対策が必要だと指摘している。

厚労省が緊急警告「手足や臓器が急激かつ劇的に壊死する」恐怖の人食いバクテリア感染症が激増中

2024年3月22日

「人食いバクテリア感染症」の異名を持つ「劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)」の患者数が、日本国内で激増の一途を辿っている。

国立感染症研究所によれば、昨年1年間に国内で報告された患者数は、前年比209人増の941人(速報値)に達し、調査を開始した1999年以降、過去最多を記録した。

今年に入っても患者数の増加は続いており、2月25日までの約2カ月間における国内患者数は378人(速報値)と、早くも昨年1年間の患者数の4割を超えた。恐怖の人食いバクテリア感染症は、かつてないペースで広がり始めているのだ。

STSSの原因となる溶血性レンサ球菌(溶連菌)はごくありふれた細菌で、例えばA群溶連菌は、子供の咽頭炎などを引き起こすことで知られている。多くの場合、溶連菌に感染しても風邪に似た症状が出るだけで軽快するが、まれに命にかかわる深刻なSTSSを発症することがある。STSSは発熱や手足の痛みなどから始まる。その後の病状の進行は非常に急激かつ劇的で、発症から数十時間以内に手足や臓器などが壊死し、多臓器不全からショック状態に陥って死に至るケースも少なくない。

A群溶連菌によるSTSSの致死率は約30%とされているが、異なるタイプの溶連菌の場合、致死率は70%に達する場合もあるというから、なんとも恐ろしい感染症なのである。

一連の患者激増を受け、厚生労働省は今年1月に患者から採取した溶連菌の解析を進める一方、全国の自治体に緊急の通知を出すなどして、警戒を呼びかけている。

とはいえ、治療や予防に限界があるのも事実だとして、全国紙科学部記者が次のように指摘する。

「治療薬としてはペニシリン系の抗生剤が第一選択肢となりますが、薬石効なしの場合、壊死に陥った組織を広範囲に切除しなければなりません。予防策としては手洗いやマスクの着用くらいしか方法はなく、体調の異変を感じたら即座に医療機関を受診することが肝要となります。要は時間との勝負。ちなみにSTSSは世界的に増加傾向にありますが、なぜ患者数が増えているのか、その理由はよくわかっていません」

あらゆる感染症に共通するように、結局は自身の免疫力が鍵を握るということか。

(石森巌)

医者のはなしがよくわかる“診察室のツボ”<劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)>重篤に至るまで非常に早い

昨年から患者数が増加している「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」。発症すると、手足の壊死など短時間で急速な状態悪化を招き、死に至る危険もある。国立感染症研究所のデータによると、23年の国内発生数は941件と、99年の調査開始以降で過去最多となっている。

「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」は「溶連菌」により引き起こされる感染症だ。

溶連菌自体は、日常生活の範囲に普通に存在する。通常であれば感染しても無症状なことも多く、ほとんどの場合は咽頭炎などを患う程度で済む。

しかし、まれに血液などに菌が侵入。筋肉周辺組織の壊死を起こすことがあるのだ。

特に60代以上に多いと指摘されているので注意したい。

主な感染経路は飛沫や接触。傷口に菌が付着して発症することが多いが、皮膚表面の傷だけでなく、青アザや捻挫など、傷口のないケガでも発症するケースもある。症状としては、発熱や嘔吐、悪寒、下痢、頻脈、頻呼吸、四肢の疼痛などが挙げられる。

感染すると、皮膚の強い痛みと共に皮膚が赤色に変化し、症状の範囲が急速に拡大する。その後、水ぶくれができて皮膚が黒く壊死してしまうこともある。

症状が出てから重篤に至るまでは、非常に早く1日かからない場合もある。

発症はかなりまれではあるが、一度発症したら、早急かつ高度な医療が求められる。

患部に強い痛みがある、患部の赤みや腫れに加えて、高熱や強いだるさなどの症状がある、患部が赤くなった後に赤紫〜黒みを帯びてきた、水ぶくれができたなどの場合には、早めに病院を受診するようにしよう。

田幸和歌子(たこう・わかこ):医療ライター、1973年、長野県生まれ。出版社、広告制作会社を経てフリーに。夕刊フジなどで健康・医療関係の取材・執筆を行うほか、エンタメ系記事の執筆も多数。主な著書に「大切なことはみんな朝ドラが教えてくれた」(太田出版)など。