『118泊119日』直木賞作家・今村翔吾さんの旅

『118泊119日』直木賞作家・今村翔吾さんの旅はゴールへ 「子どもに夢を...書店に元気を」原稿の締め切りに追われながらも47都道府県を回る!...

2022/09/23

今年1月に直木賞を受賞した作家の今村翔吾さん(38)。5月30日から「まつり旅」と銘打ち、全国47都道府県の学校や書店などを回って、夢を持つことの素晴らしさや本の面白さなどを伝えています。約4か月間にわたった旅も、いよいよ9月24日にゴールを迎えます。

今年1月に「塞王の楯」で直木賞を受賞した滋賀県大津市在住の歴史小説作家・今村翔吾さん、38歳。作家でありながら、去年11月には廃業の危機に陥っていた大阪府箕面市の書店の経営にも乗り出しました。30歳から小説家を目指し、夢を叶えた異色の経歴を持つ今村さん。

書店を元気づけ、若者に夢を与えたいと、一度も家に帰らず47都道府県の書店や学校などを回る、その名も「まつり旅」を実行。9月24日のゴールを前に激動の日々を振り返ります。

(2022年9月23日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」内『特集』より)

走るほど課税される“走行距離税”に自動車評論家が「もう、めちゃくちゃです」と憤る決定的な理由〈dot.〉

2022年11/9(水)

自動車に対する“走行距離税”の導入検討が波紋を呼んでいる。2022年10月26日に開かれた政府の税制調査会で提案されたもので、要するに、走れば走るほど税金が課せられる。これについて、自動車評論家の国沢光宏さんは「もう何なのって、言いたくなるような話。めちゃくちゃですよ」と憤る。

「走行距離税が導入されて一番大きな影響を受けるのは地方で車に乗っている人たちです。車は必需品じゃないですか。公共交通機関の電車がなくなり、バスがなくなり、という状況で、もう車しか移動手段がないのに……。国はすでにガソリン税や重量税、自動車税などを課しているのに、そこからさらに税金をとろうとしているわけで、やっぱりひどいと思いますよ」

そう訴える一方、国沢光宏さんは今回の事態を早くから予測していた。

「電気自動車(EV)が出た時点で、走行距離税が始まるな、と思っていました。だって、EVの所有者はガソリン税(燃料税)を払わないじゃないですか。今後EVが増えてくると、税収が顕著に減少していくわけです」

実際、燃費のよい車の普及によって燃料課税による税収は年々減っている。2007年度は約4.2兆円だったが、15年後の22年度には約3.2兆円の見込みと、約24%も減少し、今後、さらに減るのは確実だ。

財務省が今回、税制調査会に提出した「ガソリン車と電気自動車等の課税関係」を示す資料にはEVなどの燃料税について、「なし」の文字を囲んで目を引くオレンジ色で塗られ、あからさまに走行距離税の導入を促しているように見える。

■欧州から始まった新課税

ただ、車の走行距離に対して課税するという考え方自体は目新しいものではなく、ガソリン税はかたちを変えた走行距離税にすぎない。

当然のことながら、車が走行すると道路は傷む。その補修費を車の走行に応じて支払ってもらうという受益者負担が走行距離税の考え方である。しかし、実際に走行距離に応じて課税するのは面倒なので、燃料に課税してきた。つまり、「ガソリンを多く購入する人=道路を多く走行する人」というわけだ。道路に対して損傷度合いの大きな重い車ほど燃費が悪いので燃料費もかさむ。この点からも合理的なので、欧米を含む多くの国で燃料税は自動車関連税の根幹となってきた。

ところが1993年、実際の走行距離に対して課税しなければならない事態が欧州で起こった。欧州連合(EU)の誕生によって、域内の人と物の移動が自由化され、輸送トラックが通過する国々が燃料購入時に税収を得られなくなったのだ。

例えば、賃金の安いポーランドの工場で製品を作り、フランスで販売する場合、長距離トラックが給油するのはポーランドとフランスで、両国の間にあるドイツは燃料税を徴収できず、高速道路の維持管理に支障をきたす。同様のことが他国でも起こった。

そのため、EUは道路インフラに課金するルールを99年に制定。GPSや走行距離計などを用いて走行距離を測定し、重量貨物車に課税が行われるようになった。

■日本の高速は「走行距離課税」

そんな下地もあって、EVの普及を目指す欧州各国では一般車についても走行距離税を導入する動きが活発化している。

さらに米国の各州もEVの増加によって燃料税の税収が減少することに危機感を強めている。環境対策に関心がある市民の多い西海岸のオレゴン州では欧州と同様な試験プログラムを始めた。

今回の政府税制調査会での走行距離税を巡る議論は欧米での動きを踏まえたものだが、国沢さんはまったく納得できないという。

その理由の一つが欧米よりも割高な高速道路の料金だ。

「アメリカなんか、ほとんどどこを走ってもタダですけれど、日本の高速道路は料金をとっているじゃないですか。これは大きな走行距離課税だと思います。例えば、東京都・練馬の家から新潟県・越後湯沢にいる友だちを訪ねようとすると、全行程は約180キロありますが、そのうち167キロは『走行距離課税』の高速道路を使う。なのに、何でそんなこともやるのか、という話ですよ」

米国でも都市部には有料の高速道路がある。しかし、日本と比べるとずっと安く、それは欧州でも変わらない。

■EVは道路を傷める?

さらに財務省はEVの普及を見据えて新たに課税する根拠として、ガソリン車に比べてEVの車両重量が約20~30%重いことを挙げている。

路面が損傷する度合いは車の重量の4乗に比例し、道路橋(コンクリート床板)に対する損傷度は12乗に比例するといわれる。そこで財務省は、EVはガソリン車に比べて舗装へのダメージは約2倍、橋へは約9倍となると、指摘する。

「これも本当に屁理屈みたいな話です。会議の参加者がこの話を疑問も持たずに聞いたこと自体が不思議です。EVが多少重くなるといっても、大きなトラックが道路を傷めることに比べれば、乗用車なんか比較にもなりません」

まったくそのとおりで、道路損傷度についていえば、乗用車は大型トラックの比ではない。計算上、重量1トンの乗用車と比べて10トン積みのトラックは1万倍も路面を傷める。道路橋にいたっては1テラ倍というとんでもない数値となる。

これまでの調査でも、首都高速道路の主桁に発生する疲労亀裂は主に大型車によって生じることが明らかになっている。さらに国の試算によると、通行台数のわずか0.3%を占める過積載大型車両が道路橋の損傷の91.5%を引き起こしているという。

なぜ、車両重量と道路損傷度についての調査研究がこれほど進んでいるにもかかわらず、ことさらEVの車両重量をやり玉に挙げるのか、極めて不自然と言わざるを得ない。

さらに、そもそも、だ。

車の所有者は車両重量に応じた重量税をすでに支払っている。もし、路面を補修する目的として走行距離税を導入するのであれば、厳密な路面損傷度に見合った車両重量や車種に分類して課税すべきで、その際は重量税の見直しも必要となるだろう。

■ガソリン車にも課税か

国沢さんは憤りを見せる一方で、遅くとも2025年には走行距離税が始まると予想する。

「今から侃々諤々(かんかんがくがく)の議論を行って、始まるのは3年後くらいでしょう。反対する人が大勢いるからすぐには決まらない。ただ、文句を言ったとしても、国は最終的に走行距離税を導入するでしょう。国民もそれを受け入れると思いますよ。苦しいけれど、我慢してしまう国民性ですから」

今後、数十年はガソリン車やハイブリッド車、EVが混在して走ることになるだろう。

先述したように、燃料税は一種の走行距離税である。ガソリン車に対してさらに走行距離税が課せられるのはおかしな話ではないか?

「ですが、EVだけに走行距離税を課したら、今度はEVの普及が進まないでしょう。30年度を目標に13年度比で温室効果ガスの排出を46%減らすというのは日本の国際公約ですから、政府はなんとしてもEVを増やさなければならない。これは脱炭素社会を目指すための一丁目一番地なので、EVの普及に対してブレーキをかけるようなことはできません。なので、走行距離税を始めるのであれば、車種に関わりなく、一律に課すでしょう」

最後に国沢さんは、こう言った。

「走行距離税はみんなが受け入れやすい、低い税額から始めていくと思います。それが徐々に上がっていって、気がついたら『えっ!』となる。だから今、反対しているのです」

(AERA dot.編集部・米倉昭仁)

軽自動車で日本一周したつわもの女性が話題 食事はすべて外食、毎日銭湯、車中泊で快適 経費は3カ月込々で100万円

2022年11/6(日)

「日本一周中止が話題ですが、1日1万円換算すれば軽自動車で日本一周出来ました。

宿は基本車中泊、

高速には乗らない、

洗濯はまとめて1週間に1回、お風呂は毎日

銭湯、

観光施設楽しんでその土地の美味しいもの食べる。ガソリン代食費観光費こみこみで、3ヶ月で約100万円でした。ご参考までに」とツイートしたのは、ごみづき@11/5 EFJB/L9OBオフさん(@02_3579mk)。

コンビニやコインランドリーがあちらこちらにあり、いくら便利な世の中になったとはいえ、これはなかなかできることではありません。女性である投稿者さんはなぜ日本一周を、しかも軽自動車の車中泊で実行したのでしょうか。お話を聞きました。

ーー日本一周しようと思われた理由は?

「大学生の頃に車を購入し、ドライブが好きになったからです。もともとインドアな人間で出不精だったのですが、車を手に入れてからは山や海や都会など、様々な所を車で走りました。日本一周はそんな時に漠然と頭に浮かんだ目標のひとつでした」

ーーどこを起点にどういうルートで周ったのでしょうか。

「神奈川県の湘南地区在住なので、江ノ島から出発しました。開始時期が9月中旬だった為、東北や北海道を先に回らないと雪で行けなくなる場所があると判断し、北上しました。国道4号線を主軸に北へ向かい、青森港から函館へフェリーで渡り、北海道を2週間かけて時計回りに周って函館へ戻り、青森へフェリーで渡りました」

ーー北から攻めたのですね。

「そこから日本海沿いに国道7号線を使って南下し、諸事情で一度家に戻ったあと、新潟県へ北上。

そのまま国道8号線を使って西へ向き、関西、中国地方を周り九州へ行き、反時計回りに九州を巡ったあと中国地方へ戻り、しまなみ海道を渡って四国を周り鳴門海峡を渡って再度関西へ。そして、そのまま太平洋沿いに東進し、回りきれていなかった千葉や茨城に行った後に家に帰りました。沖縄県には時間とお金の都合上、行けませんでした」

ーー軽自動車の車中泊は疲れませんでしたか。

「車は写真の軽を使いました。車の構造上、助手席をリクライニングさせると後部座席と繋がってベッドになるので、特に疲れはなく、快適な寝床になりました。寝る時は車中泊可能な道の駅を探して使っていました」

【車中泊可能な道の駅 九州】九州で車中泊ができる道の駅には、おおき(福岡県)・松浦海のふるさと館(長崎県)・彼杵の荘(長崎県)・阿蘇(熊本県)・きくすい(熊本県)・あそ望の郷くぎの(熊本県)・子守唄の里五木(熊本県)・錦(熊本県)・いぶすき(鹿児島県)があります。

【車中泊OKの道の駅 四国】四国で車中泊ができる道の駅

【車中泊OKの道の駅 中国地方】中国地方で車中泊ができる道の駅 道の駅キララ多伎 マリンタラソ出雲 出雲観光ガイド

【2022年11月19日 熊本県】熊本県で車中泊できる道の駅はどこ?温泉はある?全部の道の駅に聞いてみた!

ーー車の旅ですが、なぜ高速道路を使わないと決めたのですか。

「やはり節約が1番の理由です。それ以外に、その土地の風景を見るのが好きだということもあります。高速道路だと景色に変わり映えがなく、寄り道もできないので基本的には使わなかったです。どうしても行きたい施設の閉店時間に間に合わせたいなどの理由で、2回ほど使いました」

ーーお風呂は毎日入れましたか。

「銭湯は毎日探しました。夕方頃から寝床(道の駅)を探しつつ、その道中でスーパー銭湯や、昔ながらの銭湯を探しました。日本は温泉大国だからなのか、比較的簡単にお風呂は見つかりましたし、観光で巡った温泉施設もたくさんあったので、困ることはなかったです」

ーー食事はどうされましたか。

「食事は全て外食です、自炊は一切しませんでした。道の駅を寝床にしていたので、朝食は道の駅の直売所などでパンなどの軽食を買いました。あと昼食、夕食は、その土地の名産品を買ったり、オススメのお店などを巡ったりしました」

ーー約100万円かかったそうですが、何に使いましたか。

「経費はガソリン代/食費/観光費/銭湯/コインランドリーの他に、フェリー代やわずかな高速料金、車のメンテナンス費(オイル交換など)、悪天候時は車中泊せずホテルに泊まったので、宿泊費も含まれています」

ーーお金と時間をかけて日本一周されたかいはありましたか。

「私の日本一周は少し特殊で、自分の車に絵を描きながら日本一周しました。各地の道の駅や商業施設の駐車場に停まっては、車に絵を描いていました。その度にたくさんの人に話しかけられ、応援してもらい、一期一会の出会いに勇気を頂いていました」

ーーモチベーションが高まりそうですね。

「良かったことは、たくさんの人からそうやって応援していただいたこと、それを経て日本一周前より元気になれたこと、素敵な景色や美味しいものを見て味わえたこと、大好きな自分の車に46都道府県踏破の箔がついて、最終的に日本一周の夢が叶ったことなど、私にとって100万円以上の価値がありました」

◇ ◇

最初は大好きな車で日本一周したいと思った投稿者さん。行く先々で人の温もりに触れ、日本各地の美しい景色を眺めたり食文化を楽しんだりして、愛車をパートナーに日本一周する夢を果たしました。その醍醐味は経験した人にしか分からないでしょう。皆さんも日本一周の旅にチャレンジしてみませんか。

(まいどなニュース特約・渡辺 陽)

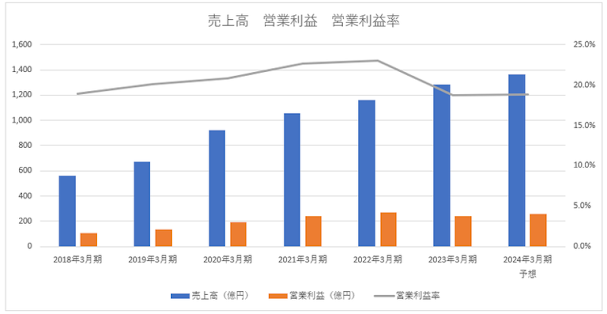

アウトドアブーム終焉でワークマン、スノーピークの業績に急ブレーキか。

熊とキャンパーの共存は可能か?

業績回復をめざす各社の次の一手は…

過去最多の被害となっているクマによる襲撃。最も多くのけが人が出ている秋田県では、住宅街や街なかでも突然クマに襲われる例が後を絶ちません。いったい何が起きているのか?人家に現れたクマの映像や襲撃を受けた当事者の証言、さらにクマ写真家と記録した2023年のクマの異常行動ぶりを示す映像 過去最多のクマ被害 急増の理由は?

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

今お伝えしたように河岸段丘の林ですとか、川の草木、それから屋敷林の茂みに隠れながら私たちの生活圏にまでやってきているわけです。

きょうのゲストは、クマの生態や人とクマの関わり方について長年研究をされている小池伸介さんです。こうした中でなぜ、2023年、これだけ多くの被害が出てしまっているのでしょうか。

小池さん:

まず前提として、クマは人を襲おうと思って襲っているわけではなく、やはり人と会ってパニックになってしまい、結果として襲ってしまっているということなんです。

桑子:

襲いたくて襲っているわけではないという。そうした中で2023年の大きな被害ですよね。

小池さん:

大きな原因は、VTRにあったようにブナとかドングリが凶作なんですね。ただ、それだけで人里に出るわけではないんです。

どういうことかというと、2023年だけではなく、過去30年40年という長い間で人はどんどん山から撤退しています。そういった撤退した場所が、新しいクマの生息場所になり、クマの生息場所と人間が住んでる場所の距離が近くなっている。かつ、過疎化した集落だと山の手入れがうまくできないとか、耕作放棄地が増えることによって、集落と山の森の境界線が不明瞭になっている。そうした状態だと簡単にクマが集落近くまで近寄れる。さらに、集落の中には放置された柿やクリがある。こういったものに誘引されるようにして、クマは森から足を踏み出しているわけです。

桑子:

今のお話にもありましたが、もともとクマは山にいた。そこから里山の田畑が高齢化などで徐々に使われなくなり、耕作放棄地などが増えることで人の生活圏に入ってきている。さらに、ある特徴が今見え始めています。それは、人間の音に全く動じなくなったクマもいるということ。

こちらは、新潟県の里山で8年前に撮影されたクマです。車の音を聞き、敏感に反応していますが、2023年、同じエリアで撮影された映像では…

全く警戒する様子はありません。こうしたクマ、「アーバンベア」と呼ばれています。直訳すると都市のクマということになりますよね。こうしたアーバンベアも含め、日本ではクマを保護・管理の対象とすると法律で定められています。こうした中、今「保護重視」から「管理重視」にフェーズが変わっていると小池さん指摘されていますが、どういうことなのでしょうか。

小池さん:

過去にはやはり捕獲が多かったり、森林の利用が非常に過剰になって生息数が減り、幻の動物と呼ばれた時代もありました。そういったものを踏まえて捕獲しすぎないようにする管理というのが行われてきました。

桑子:

保護重視だったと。

小池さん:

ただし、分布域が広がって長期的には数が増えたということで、これからは積極的な管理を行っていかなければいけない。シカやイノシシが約10年前にそういった政策の転換をしたのと同じように、クマもそういった政策を変えていくようなフェーズを迎えたのかなと思います。

桑子:

積極的な管理をする上で、クマを大きく3つに分類しようということです。具体的にどういうことでしょうか。

小池さん:

「奥山にいるクマ」というのは、昔からクマの生息地にいるクマ。「アーバンベア」というのは、集落のすぐ裏に日常的にすんでいるようなクマ。そして市街地に出てきて人間とのあつれき、事故とか放置果樹を食べてしまうようなクマを「問題個体」といいます。

桑子:

この「問題個体」を積極的に管理していく。駆除するということになるのですが、その必要性というのはどう考えていますか。

小池さん:

今までも「問題個体」を駆除するというのは行われてきました。これはなぜかというと、やはり市街地に出てしまったら現場でいちばん大事なのは住民の安全・安心。絶対、事故を起こしてはいけないわけです。

人間の食べ物というのは麻薬みたいなものなので、こういった人間の食べ物の味を覚えてしまったクマというのは1回覚えたらまた出てくる可能性がある。そう考えるとやはり市街地に出てきてしまったクマというのは、残念ながら駆除するしかないのが現実的なところです。

2023年11月

アウトドアの一大ブームが終焉を迎えつつある。日本オートキャンプ協会が2023年上半期のキャンプ場900か所の稼働状況を調査したところ、6割以上が前年同期間の収入を下回ったと回答している。キャンプブームは、新型コロナウイルス感染拡大で3密回避の機運が高まり、多くの人が施設外で過ごす時間が増加したことが背景の1つにある。日常を取り戻してブームの終わりへと向かうアウトドア業界に迫る。

キャンプが本格化する春夏シーズンの集客に苦戦

作業着からアウトドアウェアまで幅広く取り扱い、アウトドアブームで飛躍的に成長したブランド「ワークマン」。その転換点の1つとなったのが、2018年の新業態ストア「ワークマンプラス」第1号店の出店だった。

2022年10月には新業態ストア「#ワークマン女子」もオープン 写真/shutterstock

ワークマンプラスは、作業着を製作する中で積み上げたノウハウをもとに、高機能のアウトドアやスポーツ、レインウェアを低価格で販売する専門店である。そもそもワークマンは東京オリンピックの建設特需が終わり、作業着の需要が落ち着いていた上、安価な中国製品に押されての失速が懸念されていた。

それを救済したのが、キャンプブームである。

ワークマンはブーム到来前の2019年から、一般消費者向けの商品開発・販売に注力していた。2019年4月から2020年3月までの新規出店は、すべて「ワークマンプラス」だ。さらにワークマンからワークマンプラスへの業態転換を121店舗で実施している。ワークマンは作業着など職人向けがメインで一般消費者向け商品は2割程度だが、ワークマンプラスでは4割に増やしている。

2019年からマスコミやインフルエンサー、アンバサダーによる集客に力を入れ、一般消費者向けのウェアが手軽に入るというブランド認知を戦略的に構築した。まるで、アウトドアブームが到来するのを予見していたかのようだ。

その効果もあり、建設ラッシュが一巡した2021年3月期でも、売上高に当たる営業総収入が1000億円を超え、前期比14.6%増の1058億円で着地した。

そこから本格的なブームに乗り、2期連続で売上高は1割増と快進撃を続けた。

2020年3月末の段階では175で全体の2割程度だったが、2023年9月末時点でワークマンプラスの店舗数は全国で512となり、同社全体の半分以上を占めるまでになった。しかし、業績に急ブレーキがかかる前兆は、11月6日に発表した2023年度上半期の決算にすでに見て取れる。チェーン全店の売上高が計画を1.7ポイント下回ったのだ。

さらに、2023年5月の客数は前年同月のマイナス6.3%。キャンプの稼ぎ時であるゴールデンウィークに客数が減少している。8月も2.1%、9月も6.6%前年同月の客数を下回った。夏のキャンプシーズンにもかかわらず、集客に苦戦している。

1割の減収を見込むスノーピーク

ワークマンは2023年度上半期において、プライベートブランドのウェアやグッズのアイテム数を154追加して763に引き上げている。実にPB商品全体の4割以上を占めているのだ。

しかし、チェーン全店商品別売上高を見ると、主力の作業着とアウトドアウェアを合わせても、6.2%しか増加していない。なお、キャンプブームが到来した2020年度上半期のこの分野の売上高は22.6%増加していた。

そんななか、ワークマンは原点回帰となるプロ向け用の店舗ワークマンプロの1号店を、2021年12月に出店している。これは一歩先を見通すワークマンが、キャンプブームの終焉を予見して予防線を張っていたようにも見える。

ワークマン以上に苦戦しているのが、キャンプ用品の企画開発を行う「スノーピーク」だ。

2023年12月期の売上高は、前年比1割減を予想している。2021年12月期の売上高は前期の1.5倍、2022年12月期は1.2倍に急増していた。

まさかの1割もの減収となり、あまりに急速なブーム終焉でコストコントロールが追いついておらず、営業利益率はピーク時の14.8%から3.6%まで下降する見込みだ。

スノーピークは11月13日に発表した2023年12月期第3四半期の売上高が、前期比14.8%減の195億円だった。同社は8月10日に通期の売上高を360億円から278億円へと大幅に引き下げる下方修正を行っている。下方修正で出した2023年12月期の売上予想は、前期を9.5%下回るものだ。

しかし、2023年1-9月の売上高は、前年同期間を15%近く下回って着地している。キャンプが下火になる本格的な冬シーズンを迎えるここから3か月で、その差分を埋められるのかどうかは注目のポイントだ。

このままアウトドアブームは終焉を迎えるのか?

キャンプ道具の量販店も数字の悪化が目立つ。栃木県を中心に「ホームセンターカンセキ」を運営する株式会社カンセキは、アウトドアグッズに特化した専門店「WILD-1」を運営している。

ホームセンターカンセキは東京都や神奈川県、千葉県、埼玉県には出店していないが、WILD-1はこれらのエリアにすべて出店し、京都府や福岡県、宮城県にまで手を伸ばしている。

WILD-1の2023年2月期の売上高に当たる営業収益は、前期比12.4%減の120億円だった。売上は2022年2月期の138億円がピークだった。

カンセキは主力のホームセンターが振るわず、売上高は2期連続で大幅に縮小している。それをWILD-1が補っていたが、その構図も今や崩れつつある。

また、書籍・CDをはじめ洋服・雑貨など中古商品の売買を扱う「ブックオフグループホールディングス」は、2023年5月期のスポーツ・アウトドア用品の仕入高が前期と比較して17.1%増加している。実は2022年5月期の仕入高も前期比23.8%に増加していた。これは2年連続、およそ2割増のペースでキャンプ用品が中古市場に流れていることになる。

このままアウトドアブームは終焉を迎えるのか?

キャンプは家族や仲間と大自然のなかで遊べるという解放感があり、コロナ禍でそのメリットは際立っていた。しかし、テント設営や片付けといった手間があり、夏は暑く冬は寒い。トイレや入浴、調理などにおいて日常にはない不便さもある。今年は全国各地でクマが大量発生しているというニュースもあって、獣に襲われる危険性も孕む。

大自然の中でキャンプをするという「究極の不便」を楽しめるか、心地よいと感じられるか、それが一番のポイントだ。ブームに乗ってキャンプに興じた多くの初心者が数回のキャンプを経て、そのアウトドア用品を中古で売り払うというケースもみられる。

今後は、コロナ禍以前のように温泉旅館やホテルに泊まる、一般的な旅行業界の本格回復も見込まれる。観光庁の「宿泊旅行統計調査」によると、2023年8月の旅館の客室稼働率は44.2%で、2019年同月比でマイナス6.2%だった。9月は37.6%で2019年比マイナス1.8%まで回復している。

ただし、ブームでアウトドアに興味を持った一部の人たちがキャンパーとして定着し、コア層へと変化するのも間違いないだろう。スノーピークのようなアウトドア専門の会社の場合、初心者から中級・上級者まで幅広く顧客を獲得する努力が欠かせない。

スノーピークは今年も全国各地に新たなキャンプフィールドを新設し、2024年には約150万円の新作テント「リゲルPro.ストーブプラス」を販売すると発表して話題になった。新たな顧客層を開拓しようとする姿勢が浮かび上がる。

取材・文/不破聡