【ロサンゼルス=木村直子】第96回米アカデミー賞の発表・授賞式が10日(日本時間11日)、ロサンゼルスで行われ、宮崎駿監督(83)の「君たちはどう生きるか」が長編アニメーション賞を受賞した。宮崎監督は、2003年の「千と千尋の神隠し」以来21年ぶり2度目の同賞受賞となる。「君たちはどう生きるか」は、吉野源三郎の児童向け小説から題名のみを借り、宮崎監督が原案と脚本を手がけた。戦時下の日本が舞台で、母親を亡くした少年、眞人(まひと)が不思議な青サギに導かれて、生と死が一体となった異界に迷い込む冒険譚(たん)。宮崎監督が自らの少年時代を反映させた半自伝的作品とされる。

受賞を受け、スタジオジブリの中島清文代表取締役副社長(60)が現地の記者会見で、鈴木敏夫プロデューサーのコメントを代読した。コメントは以下の通り。

「長編アニメーション賞をいただいたこと大変光栄に思う。協会に感謝申し上げる。この作品の製作に携わった方々、世界の配給の皆さまに感謝申し上げます。監督の引退の撤回から始まりました。そして、製作に7年もの歳月を費やしてしまいました。前作『風立ちぬ』から10年ぶりで映画を取り巻く環境もすっかり変わってしまった。本当に難産でした。そうして乗り越えて生まれた作品が世界中の多くの皆さまに見ていただき、評価いただいたこと、とてもうれしく思います。宮崎も私もずいぶんと年を重ねてしまいました。この年齢でこのような栄誉を浴せることに感謝申し上げるとともに、もっと働けというメッセージだと受け止めて、これからも精進して参りたい。本当にありがとうございました。スタジオジブリ鈴木敏夫」

宮崎駿監督、10年ぶり新作「君たちはどう生きるか」2023来年7月14日公開「若々しいファンタジーになるのでは」

2022年12/13(火)

「千と千尋の神隠し」「となりのトトロ」などで知られる世界的アニメーション監督の宮崎駿氏の最新作「君たちはどう生きるか」が来年7月14日に公開されることが13日、都内で行われた東宝のラインアップ発表会見で明らかになった。宮崎監督作品では2013年公開の「風立ちぬ」以来、10年ぶりの新作となる。

宮崎監督が原作、脚本、監督を務めることが発表され、監督が描き下ろしたポスタービジュアルが公開された。題名は1937年に編集者で児童文学者の吉野源三郎氏が発表した名著『君たちはどう生きるか』から取ったもので、東宝によると「宮崎監督が吉野さんの作品を読んで感動し、インスパイアされた。それによって新たなオリジナルストーリーが生み出された」と説明した。

宮崎監督は13年に長編アニメ製作から退くと発表。17年に今作の製作が明らかになり、事実上の引退撤回となった。東宝では「17年から5年間、作り続けた超大作であることは間違いない。1年で一番お客様が集まっていただける夏休みに公開する。老若男女、あらゆる世代に向けて配給していく。多くの方に見ていただきたい。宮崎監督は80歳を超えているが、若々しいファンタジーになるのでは」と期待を寄せた。

1937年に編集者で児童文学者の吉野源三郎氏が発表した名著『君たちはどう生きるか』

作品紹介・あらすじ

著者がコペル君の精神的成長に託して語り伝えようとしたものは何か。それは、人生いかに生くべきかと問うとき、常にその問いが社会科学的認識とは何かという問題と切り離すことなく問われねばならぬ、というメッセージであった。著者の没後追悼の意をこめて書かれた「『君たちはどう生きるか』をめぐる回想」(丸山真男)を付載。

「君たちはどう生きるか」

「おじさんのノート」

①子供は自分中心の考え方

〜自分に都合のいいように物事をとらえる。

大人(一部)は広い世間を先にしてその上で物事

を考える。

〜自分を離れて正しく判断。

②いつでも自分が本当に大切だと感じたことや、

事実心を動かされたことから出発して、その意味

を考えることが大切。

↓

世間の目よも人間の立派さがどこにあるか知る。

③いろいろな物は全く見ず知らずの人ばかりが作っている。

↑

人間らしい関係ではない

〜人間同士がお互いに好意を尽くしそれ

を喜びとしている。

④❶人間の本当の値打は立派な心や見識によって決

まる。

❷妨げもなく勉強でき、自分の能力を伸ばしてい

けることはありがたいこと。

❸消費専門家よりも消費しているが生産している人の方が偉いので消費者は生産者を敬うべきだ。

⑤英雄や偉人などと呼ばれている人で本当に尊敬で

きるのは、人類の進歩に役立った人だけである。

⑦人間だけが感じる人間らしい苦痛

↓

自分が取り返しのつかない過ちを犯したこと。

〜大抵の人は言い訳を考えて認めまいとする。

しかし、認めることが大切である。

物語の要約

①銀座のあるデパートメントストアの屋上でコペル

君は人間は分子のようなものだなと感じた。

②山口君が浦川君のことをからかったことに対し、北見君は怒り北見君と山口君は喧嘩した。(油揚げ事件)

③叔父さんは小さい頃なぜニュートンは林檎から万

有引力を思いついたのかが分からなかったが、林

檎を落とす高さを増して考えると分かるようにな

った。

④浦川君が学校に来ないので、コペル君は浦川君の

家に行った。浦川君の家に行くと、浦川君は仕事

で学校を休んでいた。

⑤北見君、コペル君、浦川君は水谷君の家に行っ

た。水谷君の姉はナポレオンが好きで、ナポレオ

ンのことについてみんなに話した。そして、コペ

ル君もその影響で、ナポレオンが好きになった。

⑥上級生に殴られそうになったら、北見君を守ると

みんなで、約束したが、コペル君だけ上級生の怖

さに守ることができず後悔した。

⑦コペル君の母もおばあさんが重い荷物を持って石

段を登っている時母はにもつをもってあげようと

したが、ためらっている間にのぼりおわってしま

ったという嫌な思い出がある。

⑧北見君水谷君浦川君はコペル君の手紙を見てコペ

ル君のことを許した。そして再び仲良くなった。

⑨コペル君は叔父と仏像の話をしていくうちに自分

の胸がふくらんだ。また、昼間庭の伸びてゆかず

にはいられないものは、何千年の中にも伸びてい

た。

⑩コペル君がおじさんのノートの感想を書きなさい

お母さんに言われ、おじいさんのノートに対して

の感想を書く。

◎岩波少年文庫各冊の終わりによせた「岩波少年文庫発刊に際して」という一文:

岩波少年文庫発刊に際して

1950年、岩波少年文庫が発刊した際のことばです(文庫の終わりに必ず掲載されているものです)。少年文庫発刊にかける熱い想いと高い志がひしひしと伝わってくるいい文章です。60年を経て、児童文学をめぐる状況は大きく変わりましたが、それでも、今の私たちに訴えかけてくるものがあります。

現在の少年文庫には、2000年の50周年を機に書き換えられた新しい文が掲載されているため、当時の文章を読むことはできません。そこで、1950年当時の「岩波少年文庫発刊に際して」を読んでいただきたいと思い、ここに紹介する次第です。

一物も残さず焼きはらわれた街に、草が萌え出し、いためつけられた街路樹からも、若々しい枝が空に向かって伸びていった。戦後、いたるところに見た草木の、あのめざましい姿は、私たちに、いま何を大切にし、何に期待すべきかを教える。未曾有の崩壊を経て、まだ立ちなおらない今日の日本に、少年期を過ごしつつある人々こそ、私たちの社会にとって、正にあのみずみずしい草の葉であり、若々しい枝なのである。

この文庫は、日本のこの新しい萌芽に対する深い期待から生まれた。この萌芽に明るい陽光をさし入れ、豊かな水分を培うことが、この文庫の目的である。幸いに世界文学の宝庫には、少年たちへの温い愛情をモティーフとして生まれ、歳月を経てその価値を減ぜず、国境を越えて人に訴える、すぐれた作品が数多く収められ、また名だたる巨匠の作品で、少年たちにも理解し得る一面を備えたものも、けっして乏しくはない。私たちは、この宝庫をさぐって、かかる名作を逐次、美しい日本語に移して、彼らに贈りたいと思う。

もとより海外児童文学の名作の、わが国における紹介は、グリム、アンデルセンの作品をはじめとして、すでにおびただしい数にのぼっている。しかも、少数の例外的な出版者、翻訳者の良心的な試みを除けば、およそ出版部門のなかで、この部門ほど杜撰な翻訳が看過され、ほしいままの改刪が横行している部門はない。私たちがこの文庫の発足を決心したのも、一つには、多年にわたるこの弊害を除き、名作にふさわしい定訳を、日本に作ることの必要を痛感したからである。翻訳は、あくまで原作の真の姿を伝えることを期すると共に、訳文は平明、どこまでも少年諸君に親しみ深いものとするつもりである。

この試みが成功するためには、粗悪な読書の害が、粗悪な感触の害に劣らないことを知る、世の心ある両親と真摯な教育者との、広範なご支持を得なければならない。私たちは、その要望にそうため、内容にも装釘にもできる限りの努力を注ぐと共に、価格も事情の許す限り低廉にしてゆく方針である。私たちの努力が、多少とも所期の成果をあげ、この文庫が都市はもちろん、農村の隅々にまで普及する日が来るならば、それは、ただ私たちだけの喜びではないであろう。(一九五〇年)

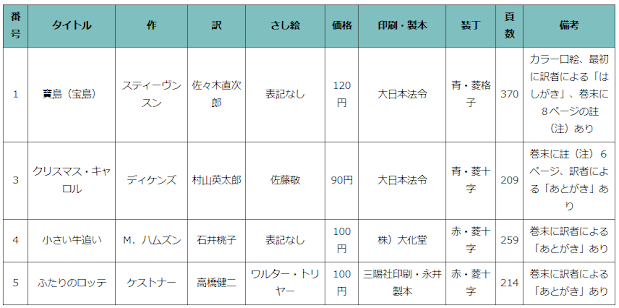

岩波少年文庫の装丁の歴史:

1950年に創刊した岩波少年文庫は、今年60周年を迎えました。驚くのは、最初に出版された5点(宝島、あしながおじさん、クリスマス・キャロル、小さい牛追い、ふたりのロッテ)が、今も出版され続けていることです。これは、選書の素晴らしさによるところが大きいと思いますが、その一方で、時代に合わせて、翻訳や装丁を変えてきたという出版社の地道な改善も貢献していたのではないかと思います。ここでは、そんな予想を検証する意味で、少年文庫の装丁の変遷をたどってみたいと思います。便宜上、第1期~第6期と称して整理したのが下の表です。

第1期

1950年、創刊当初の第1期は、実物が手元にないため、不明な点が多いのですが、「アイヌの刺子を図案化した装幀」(「図書」1974年10月号「こぼればなし」)であるようです。(お客さまよりお借りして実物を見ることができました!詳しくは、岩波少年文庫装丁の歴史2へ)

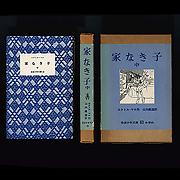

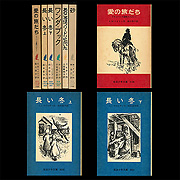

第2期

1954年、「学校図書館その他の要請で」(「図書」1974年10月号「こぼればなし」)ハードカバーになり、段ボール製の箱に入れられました。そのような要望があること自体、この少年文庫が支持され、求められている証左でもあるわけで、「この文庫が都市はもちろん、農村の隅々にまで普及する日が来るならば、それは、ただ私たちだけの喜びではないであろう。」という「発刊に際して」の志の芽が順調に育っていたのではないでしょうか。箱には、書名や作者名に加えて、さし絵があしらわれた色紙が貼られていました。本体の装幀は、第1期の刺し子模様が受け継がれ、ハードカバー仕上げ(コートされていない紙仕上げ)になりました。おそらくハトロン紙が巻かれていたと思います。

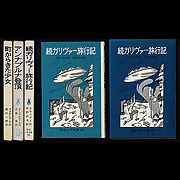

第3期

1967年には、装幀が大きく変わります。本体の表紙は、イラストが大きく配置されて、見た目に強く訴えるデザインになり、紙質もツルツルとした厚手のコート紙になりました。箱もボール紙になって、薄くしかも丈夫になりました。デザインは、本体の表紙と共通で、イラストが大きく扱われています。背表紙にも、作者名と訳者名が入るようになり、まさに「やや小型な単行本」(「図書」1974年10月号「こぼればなし」)のような贅沢な作りでした。

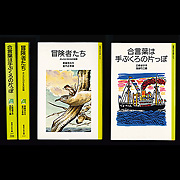

第4期

1974年、日本をオイルショックが襲います。当時の「図書」を見ると、深刻さが伝わってきます。「中東戦争による石油の輸入削減に端を発した日本経済の混乱は、何一つ復調のきざしを見せないままに、年を越した。物価は上がる一方である。(中略)用紙削減はまず新聞界に、ついで出版界に深刻な影響を投げかけている。」(1974年1月号)「昨年末からこの一月にかけて、印刷用紙をはじめとして、印刷代・製本代・宣伝広告費等の値上りが連日のように伝えられる。値上げの幅も大きく、一年前とくらべて二・五倍になるものもある。それでも紙が手に入り仕事が計画どおり進むならば、結構といわねばならないのが現状である。」(1974年2月号)このような状況が続く中で、岩波少年文庫は11月から廉価版として徹することになります。ハードカバーからソフトカバーに変わりはしましたが、学校図書館等でも十分活用してもらえるように、「耐久性も強靭で、温度の変化にも強く、オフセット印刷にも適性度の高い特殊な材料」(1974年10月号)が投入されました。確かに、コシがあって汚れにくいだけでなく、コート紙のようなツルツルでないサラッとした手触りが特長でした。印刷は黒+1色で、枠もしくは上下の帯のように、赤や青、緑などの色の地がしかれていました。

第5期

オイルショックから11年、1985年の創刊35周年を機に、新装版が登場します。「創刊以来すでに三五年、総計二千万部を超えるほど数多くの人たちに親しまれてきたこの名作シリーズが、カラフルなカバーをつけて一一年ぶりに面目を一新します。内容についても総点検し、一部は版を新たにしていまの子どもたちに読みやすくなるよう努力しました。」(「図書」1985年9月号)本体の表紙は、紙質はほぼ同じままで、デザインは小さな正方形を格子状に並べた地に文字というシンプルかつ洗練されたものになりました。一方で、カバーは4色刷りのフルカラーになって、背表紙の色を対象年齢別に3種類に分けました。文字やレイアウトもきちんとデザインされ、現代的で洗練された装いとなりました。この明るく楽しい雰囲気にひかれて、少年文庫を手に取る子どもたちも増えたのではないでしょうか。

第6期

それから15年、2000年の創刊50年を機に、さらに少年文庫は進化します。幅が7mm大きくなり、文字がほんの少し大きくまた太くなりました。気が付かないような、地味な変化ですが、読みやすさはぐっと向上しています。こういったところまで気を配ってくれているのは、実にうれしいことです。また、背表紙の色分けは基本2種類になり、シリーズものは別の色にしてわかりやすくしています。さらに、シリーズごとにマークを作り、それも目立つように背表紙に入れるようになりました。

最後に

ここでは触れませんでしたが、訳の見直しも時々行われています。装幀の見直しとともに、「いまの子どもたちに読みやすく」する努力が続けられてきたがことが、60年間読み継がれてきた要因のひとつであることは間違いないと思います。

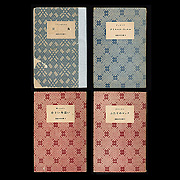

1950年12月創刊時の4冊をみる

岩波少年文庫の装丁の歴史2(創刊時の4冊を観る):

2010年8月、岩波少年文庫の創刊60周年を機に「岩波少年文庫の装丁の歴史」というマニアックな記事を書きました。動機は、60年生き残ってきた理由のひとつに、時代に合わせて装幀を変えてきたこともあるんじゃないかと思ったからです。

便宜上、装丁の歴史を6つの時代に分けて、各時代の本を集めました。柿田夫妻の蔵書にはずいぶん助けられ、かなりの部分を押さえることができました。足りない部分は、静岡市や静岡大学の図書館で補いました。

しかし、一番最初に出版された第1期の本だけは見つかりませんでした。見れないとなると、余計に見たくなるもので、「第1期の本を見てみたい、できることなら、一番最初に出版された5冊を。いざとなったら、東京まで出かけて、岩波書店さんに見せてもらおうか、でもこんな個人的趣味に近いことでお願いすることなんてできないし…」などと悶々としていました。

その後しばらくして、私の記事をご覧になったお客さまから、「私の祖父が父(3兄弟)のために買いそろえた少年文庫があります」といううれしいお電話があり、ありがたいことに最初の5冊のうちの4冊を貸して頂けることになったのです!貴重な4冊の画像をここでご紹介します。

第1期の装丁について

ソフトカバーに赤もしくは青で、刺し子模様が前面に敷かれています。3種類のうち2種類が確認できました(何か文様の呼び名があるのかもしれません)。赤と青で同じ模様のものもありました。

カラー口絵は、1冊目にあたる「宝島」で採用されています。おそらくですが、あの時代に子ども向けの読み物にカラー口絵を用意するというのは、並々ならぬ熱意だったのではないでしょうか。

扉中央には、鳥と花を図案化したマークがあしらわれています。一冊一冊かすれ具合が違うので、最初見たときは「えっ?!ハンコ押してるの?」と思いましたが、よく見たら印刷でした。ハンコで押したものを原稿にするというひと手間をかけたおかげで、手仕事の雰囲気が出て温かみを感じます。

最終頁には、「岩波少年文庫発刊に際して」が掲げられています。

4冊の基本仕様

4冊共通の仕様

印刷:昭和25年12月20日

発行:昭和25年12月25日

字体:旧仮名遣い

カバー:ソフトカバー

寸法:176×114mm

謝辞

最後になりましたが、貴重な蔵書をお貸し下さったH様、ありがとうございました。